国内中介语变异研究综述

2017-03-21田莉

〔摘要〕 中介语变异是社会语言学与二语习得研究的交叉研究,该研究对于我们了解二语发展的动态机制有重要意义。我国学者从20世纪90年代起开始对中介语变异进行研究。文章通过对国内核心期刊上相关论文的定量和定性分析,从文献研究和实证研究两个方面展示了我国中介语变异的研究现状,并对该领域研究中存在的问题进行了讨论和思考。

〔关键词〕 中介语变异;二语习得;变项规则分析法;动态系统理论

引言

中介语(interlanguage),也被译作过渡语,是Selinker[1]提出的概念,指二语学习者在学习过程中形成的、介于母语和目的语之间的语言系统。该系统的主要特征包括系统性、渗透性、可变性以及动态发展性等。语言变异(language variation)这一术语产生于社会语言学,指语言随社会因素(如阶层、性别、年龄等)或其他语言因素(如语境等)的变化而产生的差异。语言变异可能发生在语言的语音、词汇、语法、语篇等层面,既发生在自然语言中,也可在学习者的语言中观察到。其中学习者语言中的变异被称为“中介语变异(interlanguage variation)”。

中介语变异研究开始于20世纪70年代。早期的中介语变异研究主要集中在社会语言学、心理语言学和社会心理语言学界,主要研究目的是探讨中介语变异的产生机制。社会语言学家主要在拉波夫范式(Labovian paradigm)和动态范式(the dynamic paradigm)这两种理论模型下,运用社会语言学访谈(sociolinguistic interview)和变项规则分析法(variable rule analysis)等社会语言学方法,探讨中介语变异如何受到语言内部因素、情景因素和社会因素的制约。心理语言学主要关注中介语变异产生的心理因素,两个重要的理论框架是Levelt的计划模型和Krashen的监控模型。社会心理语言学则利用说话者的语言态度解释中介语变异产生的原因,如Giles的言语适应理论(speech accommodation theory)。最近几年,一些二语习得研究者开始在动态系统理论(Dynamic Systems Theory)的视域下研究中介语变异问题。该流派主要致力于中介语变异的描述和分析。

以上是国外中介语变异研究概述,国内该领域的发展状况如何呢?本文将对国内中介语变异研究的情况进行综述,并对该领域的发展状况进行讨论和思考,从而给我国学者在该领域研究的进一步深入提供参考。

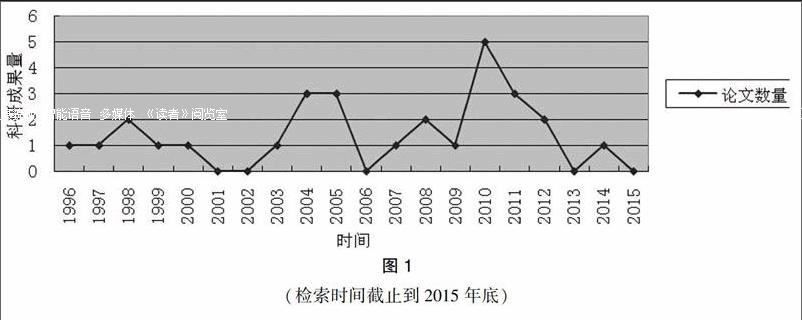

为了了解国内中介语变异研究情况,笔者检索了CNKI中国学术期刊网络出版总库中的核心期刊。检索方法如下:首先以中介语/过渡语/二语习得/学习者为主题进行检索,然后以变异/可变性为主题在检索结果中进行二次检索,共检索到65篇文献,并在此基础上进行了人工检索。结果显示,国内核心期刊从1996年开始发表涉及中介语变异领域的论文,至今共有28篇。根据研究方法的不同,可以分为源于一手资料的实证研究和源于二手资料的文献研究。其中实证研究论文20篇,占总量的71.4%;文献研究论文8篇,占总量的28.6%。这些研究的发展趋势如下图所示:

一、 文献研究

中介语变异的8篇文献研究主要包括两个方面,一是对相关理论及国外发展状况的介绍;二是理论创新。

(一) 理论介绍

我国早期的中介语变异研究主要集中于对国外发展状况的介绍。最早将国外中介语变异研究状况介绍到中国的是武波[2][3]。他详细阐述了动态范式理论等与中介语变异研究的关系,认为动态范式在描述和解释过渡语变异方面有很大潜力。但他在谈到拉波夫范式的时候,认为该研究范式采取的是静止的观点,因此没有什么发展前途。然而,此后的拉波夫范式却得到了较大发展,各类运用拉波夫范式进行的变异研究层出不穷。变项规则分析法已成为社会语言学家们在研究语言变异时最常用的一种分析方法。目前,此方法已实现了软件化,用的最多的是VARBRUL和Goldvarb两个版本。虽然武波对拉波夫范式的作用和前途的预测有一定的偏差,但这两篇文章对我国学者初步了解中介语变异研究还是发挥了一定作用。

之后,宋梦礼和王蔷[4]、戴曼纯[5]、王鲁男[6]先后对中介语变异理论从不同角度进行了介绍,其中戴曼纯[5]讨论了唯理论者与变化论者之间的中介语可变性之争的意义。他认为,争论双方都有各自的问题:唯理论者想用普遍语法理论解释语言习得的过程,在研究中以假设为基础做出新的假设,但却没有朝目标靠近一步,因而有可能犯循环论证的错误;变化论者想解释内化第二语言和运用其知识的过程,但实际上他们仅仅描写了语言运用,而对语言知识如何被习得这一过程没进行多大解释。这篇文章有助于国内学者了解不同语言学流派在中介语变异这一现象上的不同观点,对他们形成自己的观点和立场有所帮助。

另外,也有学者对某一具体领域的变异研究进行了总结,如蔡金亭[7]总结了时体习得领域所取得的变异研究成果。他把该领域的研究成果划分为三个部分:未使用拉波夫范式的研究、使用拉波夫范式的研究和新进展。他所提到的新进展即他本人提出的过渡语变异模型(interlanguage variation model)指导下所进行的过去时标记变异研究。这篇文章使读者对中介语时体变异研究的发展历史有了一个较为全面的认识。

近年来,西方学者开始从动态系统理论的角度对中介语变异进行分析。我国学者也已开始对动态系统理论视域下的变异研究进行介绍,如王涛[8]介绍了动态系统理论视角下的二语发展,其中包括了二语发展变异的内容。

(二) 理论创新

我国学者在中介语变异的理论创新方面贡献相对较少,但蔡金亭、朱立霞[9]却是一次比较难得的尝试。蔡金亭和朱立霞对两种社会语言学的变异研究理论框架——动态范式和拉波夫范式提出了批评,认为动态范式有三方面不足:一是把变异仅仅归结为是由语言变化引起的,犯了以偏概全的错误;二是中介语变异在某些阶段也相对稳定,不能完全由变化做出解释;第三,这种范式没有考虑到变项规则的作用。他们承认拉波夫范式是中介语变異研究的重要理论框架,但该框架作为一种社会语言学模型,并不完全适合中介语研究,且该范式只研究系统变异,忽视了自由变异的地位。基于以上分析,他们提出了过渡语变异模型(interlanguage variation model)作为研究中介语变异现象的理论框架,并在该框架内研究了语言因素对中国大学生在英语中介语中使用一般过去时的影响。虽然这一新模式的影响力还需要更多的实证研究进行验证,但这种理论上的尝试还是很难得的,因而被称为“汉英中介语研究领域屈指可数的突破性研究”[10]。

二、 实证研究

我国学者对中介语变异的实证研究进步明显。第一阶段的实证研究论文只有一篇,但在第二阶段,实证研究占了论文总量的86.4%。从研究的语言层面来看,这些研究包括了句法、詞汇、形态、语音等多个方面。下面分别对不同方面的实证研究予以介绍。

(一) 句法变异研究

我国学者对中介语句法变异研究较少,只有3篇。

最早的是刘绍龙[11]。研究者依据错误分析及中介语理论,用定性方法探索了我国学龄儿童及大学生的中介语句法范畴的变异模式。他发现,不同年龄组的英语习得者差异不明显;在目的语学习进程中,有的学习者的中介语变异发生了系统性的变化,但也有学习者的语言则出现了石化现象。该研究是我国学者对中介语变异的探索性研究,朴素而宝贵。笔者认为,今后的研究者应当采用更加严密的方法对学习者进行纵深跟踪研究,以期对中介语变异做出更加科学的分析和判断。

第二篇是于善志等[12]。作者在最简方案的框架内,从英语疑问句的句法特征和移位两个方面讨论了英语疑问句的生成机制及其在二语习得不同阶段的句法变异。他认为,在学习者的内部语法出现CP之前,句法结构内没有进行移位操作的条件,话语中的疑问功能只有通过在VP或IP之后加声调的形式来完成。CP从最小标注到标注完善需要几个阶段;对CP标注完善的过程是一个连续‘假设-验证的过程。他还认为,语用中的隐含句虽然和句法中IP特征出现前的短句在表层形式上近似,但它们的深层结构却差别很大;句法研究和语用研究位于同一个连续体的不同层次上面。

最新的句法研究是对外汉语界的李昱[13]。该研究对不同母语类型的被试进行了专题测试,发现母语和目的语的语言类型对汉语中介语中双及物构式的变异形式影响很大。在汉语双及物构式的变异形式中,有些变异形式具有跨语言或跨类型的共性,有些变异形式则受到学习者母语语言类型的影响。但是,由于受到语言库藏的局限和不同形式间显赫程度的差异,中介语的变异形式有其特定的变异空间,且受到变异机制的调节。该研究填补了我国对外汉语界在句法变异领域的空白,具有比较重要的意义。

可以看出,三项句法研究在研究方法上有较大差异,从不同角度对中介语中的句法语言变异现象进行了解释。这在其他方面的变异研究中是不多见的。

(二) 词汇变异研究

中介语词汇变异研究有2篇。徐大明等[14]分析了性别对词汇变异的制约作用。研究发现,女性在自我指称词“woman” 和“girl”的选择上受其年龄和婚姻状况的影响,而男性在“man”的使用上不受年龄和婚姻状况的制约。语言与性别研究是社会语言学所关注的主要课题之一。这一研究结果使我们对性别差异对英语学习者中介语的影响有了新的认识。

另一项研究是不定冠词的研究[15]。该研究基于Huebner的语义轮模型,考察了中国英语学习者使用不定冠词的变异特征,并利用变项规则分析法对影响不定冠词变异的因素进行了分析。研究发现,不定冠词的错误类型主要表现在必要语境下的漏用;相对于定冠词和零冠词,不定冠词使用的准确度较高;名词短语、名词短语的可数性及其单复数类型、名词短语在句子中的位置、名词前的修饰成分对不定冠词的使用具有显著影响。该研究在一定程度上证明了中介语变异的系统性。

(三) 形态变异研究

我国学者对中介语形态变异的研究相对较丰富,共11篇。除了马志刚、吴旭东[16]从转换生成语法的角度对中介语形态变异进行了研究外,其他研究都是从社会语言学的角度进行的。这些研究主要集中在两个方面:一是对时体标记的变异研究,二是对复数标记的变异研究。

1. 时体标记变异研究

我国学者主要研究了动词凸显度、情状体、修饰性状语、语篇结构等语言内部因素以及汉语体标记“了”这一语言间因素对我国英语学习者时体变异的影响。研究主要集中于三位作者及他们的团队,但其研究在方法上存在较大差异。蔡金亭及其合作者对书面语进行了一系列研究[17][18][19],发现记叙文语篇结构、汉语体标记“了”以及动词突显度都对一般过去时标记有显著影响。杨燕锋[20][21]则利用中国英语学习者口语语料库( SECCL),分别考察了时间状语和情状体对英语中介语中一般过去时标记的影响。结果发现,时间状语的存在与否对一般过去时的变异无显著影响。但不同类型的时间状语对一般过去时的变异存在显著影响,次序型、位置型和对比型时间状语对一般过去时使用有促进作用,而定量型时间状语则有阻碍作用。情状体和一般过去时变异之间显著相关,但是仅局限于终结动词(包括达成动词和完结动词)和非终结动词(包括活动动词和状态动词)之间, 而在达成动词和完结动词之间、活动动词和状态动词之间则没有显著差异。这两位学者采用的是卡方分析的方法,郭鸿杰[22]及郭鸿杰、周芹芹[23]使用变项规则分析法,探讨了两种口语语料——复述故事和即席讲话语篇中动词过去时标记使用的变异状况。研究显示,复述故事语篇中动词过去时标记率显著高于即席讲话;动词突显度、时间状语、句子结构及情状体因素组对过去时标记的变异都有不同程度的显著影响。

另外,杨捷等[24]基于非英语专业大学生的动词词形填空测试结果,研究了修饰性状语对动词完成体使用的变异情况。研究表明,修饰性状语的存在与否对完成体变异有显著影响,但时间状语对完成体变异的影响并不比非时间状语有显著优势。

这些研究对于我国英语学习者对时体习得有很大帮助,但对于社会因素对时体变异的影响则没有深入研究。

2、复数标记变异研究

复数标记变异研究有2篇,胡敏[25] [26]分别考察了大学英语学习者书面语和口语语料中的复数标记变异。研究显示,零标记名词和标记缺失都是复数标记的变异形式,不容忽视。复数标记变异受到语音、语义、句法和词汇等因素组的显著影响,具有一定的系统性和规律性。其中,冗余复数信息是复数标记的主要影响因素。在书面语料和口语语料的比较研究中发现,影响复数标记变异的因素在不同语体中存在一定的差异。

(四) 语音变异研究

语音变异研究共4篇,其中3篇来自对外汉语教学界。梅丽[27]研究了母语为日语的汉语学习者习得普通话卷舌声母zh、ch、sh的语音变异现象。結果表明,习得过程中存在系统语音变异, 此变异一定程度上受到语言语境、情景语境影响。卷舌声母习得与后接元音之间存在一定关系,后接元音/i/对习得有消极影响。ch是习得难点, 后接元音/i/、/u/不利于学习者发送气音。此外,日本学习者卷舌声母的语音变异中也存在自由变异,不同习得阶段卷舌声母自由变体隐现的方式和程度不同。严彦[28]对不同汉语水平的美国学生习得普通话中汉字第三声的声调情景变异进行了研究。该研究区分了三种情境,即单字表、双音节词表、句子情境。结果发现,美国学生在句子情境中第三声的发音好于在双音节词情境,在双音节词情境中第三声的发音好于单字。这一结果证明该变异的确受到情境语境的影响,具有一定的系统性,但其表现与Tarone[29]提出的“中介语风格连续体”理论指导下的表现恰好相反。按照Tarone的理论,第二语言学习者在读单字表时注意力程度最高,因此准确性也最高,而在双音节词情境和句子情景中的注意力程度逐渐减弱,因此其准确性也相应降低。严彦由此得出结论,认为注意力程度并非是引起语言变异的充要条件,其他因素如言语的熟悉度、真实度等也会不同程度地影响语言变异。陈晨[30]借助Praat语音软件,用定量的实验方法研究了泰国学生习得汉语阴平和去声的语音变异。研究表明,泰国学生在习得汉语阴平和去声的过程中存在系统语音变异和非系统语音变异;系统语音变异很大程度上受情景语境的影响,非系统语音变异则经历了“习得阶段”向“替代阶段”的动态发展过程;语音变异一定程度上还受到母语语音系统负迁移的影响。

对外汉语界的这三项语音变异研究都表明,不同母语的汉语学习者的中介语语音变异存在一定的系统性。这一认识对我国的对外汉语教学有一定的启示和指导作用。

外语界的研究只有1篇。郭鸿杰、王敏[31]使用变项规则分析法研究了中介语韵尾辅音丛中的(-t,d)删除变异情况。结果显示,前接、后续音素,形态特征,音节长度对(-t,d)删除具有显著的制约作用;动词过去时标记的语法变项规则和(-t,d)删除的语音变项规则的趋同作用会产生累加效应,导致规则动词过去式(-t,d)删除的频率高于单语素词。该研究证明了中介语变异的系统性,其主要影响因素包括语言语境和情景语境。

三、 讨论与思考

(一) 对中介语变异研究的价值和意义认识不够

中介语变异研究能够揭示学习者在外语学习过程中存在的问题、内在规律及其学习路径,能够帮助我们对二语习得的本质进行深入的认识,因此对外语教学和学习有重要的指导意义。国外学者认识到了这一点,并在中介语变异的影响因素、与母语变异的区别以及对中介语变异自身的描述等方面进行了较为深入的研究,并产生了大量的研究成果(参见田贵森、田莉《国外中介语变异研究综述》,待发表)。从本文研究结果看,我国学者对中介语变异的研究成果不多、研究不够深入。造成这一现状的原因主要是国内关注该领域的研究者较少,对该领域的重要性及其对外语教学的指导意义认识还不充分。

(二) 研究方法有待提高

我国中介语变异实证研究已经取得了一定成果,但在研究方法上还存在一些问题。一是研究者过多地使用单因素分析的方法研究某种语言因素对中介语变异的影响,这样就忽视了二语习得的复杂性。中介语变异与任何其他语言中的变异一样,是受到多种语境因素影响的,不仅包括语言内部因素,还包括年龄、性别、风格等外部因素。这些因素不是单独起作用,而是相互紧密联系在一起的。多因素研究已经成为国外中介语变异研究的主体,并出现了专门对中介语变异进行多因素分析的变项规则分析法。该方法不断发展,已经实现了用软件对相关因素进行分析。目前我国学者对该方法的应用还不够。在今后的研究中,应当尽量采取多变量研究的方法,以取得对中介语变异更加科学的描述和解释。

另外,应该进一步开展跟踪研究。语言的发展过程是一个长期的过程,具有动态、非线性和不可预测性。开展个案跟踪研究,对个体语言发展过程中的变异进行细致入微的观察和记录对于我们认识二语习得过程的本质有重要意义。目前,动态系统理论下的中介语变异研究已经成为国际应用语言学界一个新的热点。学者们不仅进行了理论探讨(如:LarsenFreeman & Cameron[32];van Geert[33];Verspoor et al.[34]),还提供了方法指导(Verspoor et al.[35]),并有学者在此基础上进行了实证研究(如:Spoelman & Verspoor[36];Zhang & Lu[37])。国内学者可以借鉴这些理论和方法,对我国英语学习者进行持续的观察,探究他们语言学习过程中的发展变化和规律,为外语教学提供指导。

〔参考文献〕

[1] Selinker, L. Interlanguage [J]. International Review of Applied Linguistics, 1972, 10 (1-4): 209-231.

[2] 武波. 动态范式理论与过渡语变异研究 [J]. 外语教学, 1996, (4): 24-53.

[3] 武波. 过渡语变异琐谈 [J]. 解放军外语学院学报, 1997, (2): 5-11.

[4] 宋梦礼, 王蔷. 中介语的可变性与第二语言习得 [J]. 外语与外语教学, 1998, (1): 43-44.

[5] 戴曼纯. 中介语可变性之争及其意义 [J]. 外语与外语教学, 1999, (1): 15-18.

[6] 王鲁男. 第二语言习得中的变异研究 [J]. 外语与外语教学, 2000, (5): 32-37.

[7] 蔡金亭. 时体习得的变异研究 [J]. 外语与外语教学, 2004b, (5): 10-15.

[8] 王涛. 从二语习得到二语发展: 一个动态的观点 [J]. 外语教学理论与实践, 2010, (4): 1-7.

[9] 蔡金亭, 朱立霞. 过渡语变异研究的理论框架:继承与发展 [J]. 外语学刊, 2004, (3): 88-95.

[10] 戴炜栋, 蔡君梅. 国内汉英中介语研究述评 [J]. 外语研究, 2006, (1): 35-40.

[11] 刘绍龙. 英语中介语句法范畴变异的动态研究——项对儿童和大学生的跟踪调查 [J]. 现代外语, 1998, (2): 66-81.

[12] 于善志, 林立红, 苏佳佳. 英语疑问句的句法操作及其在L2习得中的变异 [J]. 外语教学, 2005, (1): 46-50.

[13] 李昱. 汉语双及物构式二语习得中的语言变异现象研究 [J]. 世界汉语教学, 2014, (1): 88-101.

[14] 徐大明, 张璟玮, 王虹. 英语中介语词汇变异分析 [J]. 外語研究, 2008, (6): 1-9.

[15] 郭鸿杰, 周芹芹. 中国英语学习者不定冠词习得的变异研究 [J]. 解放军外国语学院学报, 2012, 35 (1): 54-58.

[16] 马志刚, 吴旭东. 中介语形态变异研究与基于特征组配的最简探索 [J]. 外国语, 2008, (6): 61-68.

[17] 蔡金亭. 记叙文语篇结构与英语过渡语中一般过去时变异的关系——对语篇假设的检验 [J]. 现代外语, 2003, (1): 60-68.

[18] 蔡金亭. 汉语体标记“了”对英语过渡语中一般过去时标记的影响 [J]. 外语研究, 2004a, (1): 22-27.

[19] 蔡金亭, 陈晦. 动词突显度对英语过渡语中一般过去时标记的影响 [J]. 四川外语学院学报, 2005, (6): 92-97.

[20] 杨燕锋. 时间状语对英语过渡语中一般过去时使用的影响——基于口语语料的研究 [J]. 外语教学与研究, 2007, (6): 431-436.

[21] 杨燕锋. 情状体对英语过渡语中一般过去时标记的影响——基于口语语料的研究 [J]. 外语与外语教学, 2010, (2): 54-59.

[22] 郭鸿杰. 中介语动词过去时标记的变异研究——变项规则分析法 [J]. 现代外语, 2009, (3): 296-304.

[23] 郭鸿杰, 周芹芹. 动词突显度对英语中介语中过去时标记的影响 [J]. 外语教学理论与实践, 2010, (1): 6-13.

[24] 杨捷, 刘晶, 张琳. 基于修饰性状语类型的动词完成体变异研究 [J]. 广西社会科学, 2012, (8): 157-160.

[25] 胡敏. 中国英语学习者书面语料复数标记的变异研究 [J]. 现代外语, 2011a, (2): 197-219.

[26] 胡敏. 中国英语学习者口语语料复数标记变异研究 [J]. 外语教学与研究, 2011b, (6): 864-876.

[27] 梅丽. 日本学习者习得普通话卷舌声母的语音变异研究 [J]. 世界汉语教学, 2005, (1): 97-105.

[28] 严彦. 美国学生习得第三声的声调情景变异研究 [J]. 汉语学习, 2010, (1): 96-104.

[29] Tarone, E. On the variability of interlanguage systems [J]. Applied Linguistics, 1983, (4): 143-163.

[30] 陈晨. 泰国学生习得汉语阴平和去声的语音变异研究 [J]. 民族教育研究, 2011, (1): 79-85.

[31] 郭鸿杰, 王敏. 中介语韵尾辅音丛中的(-t, d)删除研究——变项规则分析法[J]. 外语与外语教学, 2010, (5): 73-78.

[32] LarsenFreeman, D. & Cameron, L. Complex Systems and Applied Linguistics [M]. Oxford: Oxford University Press, 2008.

[33] van Geert, P. The dynamic systems approach in the study of L1 and L2 acquisition: an introduction [J]. Modern Language Journal, 2008, 92 (2): 179-199.

[34] Verspoor, M., Lowie, W. & van Dijk, M. Variability in second language development from a dynamic systems perspective [J]. Modern Language Journal, 2008, 92 (2): 214-231.

[35] van Dijk, M., Verspoor, M. & Lowie, W. Variability and DST [A]. In Verspoor, M., de Bot, K. & Lowie, W. (eds.). A Dynamic Approach to Second Language Development: Methods and Techniques [C]. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2011: 55-84.

[36] Spoelman, M. & Verspoor, M. Dynamic patterns in development of accuracy and complexity: a longitudinal case study in the acquisition of Finnish [J]. Applied Linguistics, 2010, 31 (4): 532-553.

[37] Zhang, J. & Lu, X. Variability in Chinese as a foreign language learners development of the Chinese numeral classifier system [J]. Modern Language Journal, 2013, 97 (S1): 46-60.

Review of Domestic Research on Interlanguage Variation

TIAN Li1,2

(1. School of Foreign Languages and Literature, Beijing Normal University, Beijing 100875, China;

2. School of Foreign Languages, Beijing Technology and Business University, Beijing 100048, China)

Abstract: Interlanguage variation is an important part of second language acquisition, and is crucial to our understanding of the dynamic process of second language development. Chinese researchers have studied interlanguage variation since the 1990s. This paper reviews both the theoretical and the empirical development of interlanguage variation in China and points out the main problems in the current studies.

Key words: interlanguage variation; second language acquisition; variable rule analysis; Dynamic Systems Theory