湖南茯砖茶品质特征及其香气组分研究

2017-02-22沈程文邓岳朝周跃斌齐冬晴贺群田双红林娟

沈程文,邓岳朝,周跃斌,齐冬晴,贺群,田双红,林娟

湖南茯砖茶品质特征及其香气组分研究

沈程文,邓岳朝,周跃斌*,齐冬晴,贺群,田双红,林娟

湖南农业大学园艺园林学院,国家植物功能成分利用工程技术研究中心,茶学教育部重点实验室,湖南省植物功能成分利用协同创新中心,湖南长沙410128

以湖南省15个有代表性的茯砖茶产品为研究对象,采用同时蒸馏萃取法(SDE)结合GC-MS分析其香气成分;并通过感官审评和化学成分分析,研究了湖南茯砖茶的品质特征和香气组分上的差异。感官审评结果表明,茯砖茶香气以菌香为主要特点,部分茯砖茶稍带沤味、烟气、欠纯正。GC-MS分析结果表明,香气物质含量最多的为醇类(15个样品平均相对含量为23.01%),其次为酸类(18.85%)、酮类(11.10%)、醛类(9.20%)、酯类(4.28%)、碳氢化合物(3.78%)、其他类(2.67%)、杂氧化合物(1.06%),酚类物质(0.07%)的含量最低。茯砖茶主要化学成分含量测定结果表明,15个样品的平均相对含量,茶多酚为10.88%、氨基酸0.66%、咖啡碱3.83%、可溶性糖7.27%、水浸出物31.19%。

茯砖茶;香气成分;感官品质;化学成分

茯砖茶属黑茶类,以三、四级黑毛茶为原料,经过筛分、汽蒸、渥堆、压制、发花和干燥等工序加工而成[1]。因茯砖茶特有的“发花”加工工序,促使微生物优势菌种——冠突散囊菌([2]的生长繁殖,产生金黄色的闭囊壳,俗称“金花”,形成了其独特的菌香品质风格。金花颗粒的大小、多少、分布广泛与否是判断茯砖茶质量最直接的标准。

西北地区消费者一般把金花数量的多少作为判断茯砖茶品质好坏的主要感官指标之一,茯砖茶因其独特的香气特征以及不可替代的保健功效,已成为我国西北地区消费者的生活必需品,被誉为“中国古丝绸之路上神秘之茶”“西北少数民族生命之茶”。至今仍广泛存在“宁可三日无食,不可一日无茶”“一日无茶则滞、二日无茶则痛、三日无茶则病”之说。

香气物质是决定茶叶品质的重要因素之一[3]。由于香气物质在茶叶中含量低、成分复杂,需选择合适的茶叶香气提取方法。本研究采用目前较为成熟,且对提取茶叶游离态香气成分及比较不同茶样间香气成分较为有效的茶叶香气提取方法——同时蒸馏萃取法(SDE)[4],结合GC-MS分析了湖南省15个品牌茯砖茶样品香气组分,同时结合感官审评和化学成分分析,研究了湖南茯砖茶的品质特征及香气组分的差异,以期为探讨茯砖茶品质特色与进一步提高茯砖茶品质提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 材料与主要仪器

1.1.1 实验材料

15个茯砖茶样品均为湖南本地生产,2013年10月份采集于湖南高桥茶叶市场。1号样为天来香金茯茶(340 g,2012年),2号样为三十九铺精茯砖茶(800 g,2013年),3号样为天来香金茯茶(340 g,2011年),4号样为湘丰茯砖(800 g,2013年),5号样为湘益经典1958茯茶(340 g,2013年),6号样为道然特制茯砖茶(800 g,2013年),7号样为香炉山精致黑茶(800 g,2012年),8号样为香炉山茯砖(340 g,2012年),9号样为雪峰山茯砖一号(800 g,2013年),10号样为雪峰山茯砖二号(800 g,2013年),11号样为白沙溪茯砖(800 g,2013年),12号样为白沙溪茯砖(340 g,2013年),13号样为黑茶园手筑茯砖(800 g,2013年),14号样为怡清源原叶茯茶(800 g,2012年),15号样为泉笙道茯茶之道(800 g,2013年)。

1.1.2 实验仪器

UV-2550型紫外分光光度计(日本岛津公司)、SDE(7102型同时蒸馏萃取仪,上海越磁电子科技有限公司)、GC-MS(气相色谱质谱联用仪,Agilent 7890A/5975C)。

1.1.3 实验试剂

硫酸亚铁(FeSO4·7H2O)、磷酸氢二钠(Na2HPO4·12H2O)、磷酸二氢钾(KH2PO4)、碳酸钠(Na2CO3)、2%茚三酮、氯化亚锡(SnCl2·2H2O)、福林酚试剂、谷氨酸、碱式乙酸铅、咖啡碱、4.5 mol·L-1硫酸、0.01 mol·L-1盐酸、蒽酮试剂、甲醇、乙醚。以上试剂均为国产分析纯。

1.2 样品处理与分析方法

1.2.1 茶叶香气物质的提取

采用同时蒸馏萃取法(Simultaneous distillation extraction, SDE)提取茶叶香气物质,以葵酸乙酯为内标,经浓缩[5]至1.5 mL后保存于2 mL进样瓶中,密封后冷藏,待气相色谱质谱分析用。

1.2.2 茶叶主要生化成分的分析方法

茶多酚含量测定参照GB/T 8313—2008茶叶中茶多酚和儿茶素类含量的检测方法[6];游离氨基酸测定参照GB/T 8314—2013 茶游离氨基酸总量的测定[7];咖啡碱含量测定参照GB/T 8312—2013 茶咖啡碱测定[8];水浸出物含量测定参照GB/T 8305—2013 茶水浸出物测定[9];可溶性糖含量的测定采用蒽酮-硫酸比色法[10]。

1.2.3 茶叶感官审评分析方法

参照GB/T 23776—2009 茶叶感官审评方法[11]中黑茶的审评方法和要求对15个茶样进行分析。称取有代表性的茶样各5.0 g,分别置于250 mL毛茶审评杯中,注满沸水,加盖浸泡2 min,按冲泡次序依次等速将茶汤沥入评茶碗中,用于审评汤色与滋味;留叶底于杯中,审评香气。然后第2次注入沸水,加盖浸泡5 min,按冲泡次序依次等速将茶汤沥入评茶碗中,按先汤色、香气,后滋味、叶底的顺序逐项审评。汤色结果以第1次冲泡为主要依据,香气、滋味以第2次冲泡为主要依据。由湖南农业大学茶学教育部重点实验室进行感官审评(密码审评),用茶叶感官审评专业术语记录各茶样的感官特征,最后归纳形成综合评价。

1.3 气相色谱-质谱(GC-MS)分析条件

1.3.1 GC条件

采用HP-5MS弹性石英毛细管柱(60 m× 0.32 mm×0.25 μm);进样口温度为260℃;载气为高纯氦气,纯度>99.999%,流速1.2 mL·min-1;进样量1 μL;分流比为2∶1;升温程序:起始温度40℃(保持2 min),以每分钟2℃升至180℃,保持10 min。

1.3.2 MS条件

离子源EI,离子源温度230℃,电子能量70 eV,四级杆温度150℃,电子倍增器电压1 894 V,转接口温度:280℃。

1.3.3 GC-MS分析

由GC-MS分析得到的香气物质的质谱数据经计算机在NIST08.L标准谱库中检索,以相似度高于90%的组分定性为一种香气物质,并查对有关质谱资料,对基峰、质核比和相对丰度等进行分析,分别对各峰加以确认。同时用面积归一法,以各香气组分的峰面积占总峰面积的百分比表示组分的相对含量。

2 结果与分析

2.1 茯砖茶感官审评结果分析

15个茯砖茶的感官审评结果见表1。由表中可知,15个茯砖茶的感官品质有非常明显的差异,在干茶外形方面,茯砖茶的形状、净度、整碎度等方面差异不大;但在干茶色泽方面,3、7、8、9、11、14号和15号以黄褐为主,2号和13号以棕褐为主,1、4、5、6、10、12号则更显黑褐。在内质汤色方面,1、3、4、5、6、8、9、13号和14号的汤色以橙黄亮为主,2、7、10、11、12号的汤色以橙红较亮为主,15号的汤色橙黄带浊欠亮。在内质滋味方面,3、4、5、8、10、11、13、14号以醇和、有菌味为主,2号和9号则带有烟味,6号尚醇和略带有馊味,15号有沤味(渥堆过度或储藏不当而造成的品质下降),7号有异味带有粗味(茯砖茶原料粗老在滋味上的体现),12号带陈味但欠爽,1号以醇和为主。在内质香气方面,1、3、4、6、8、10、11、14号具有独特的菌香(茯砖茶最主流的香气类型),12号和15号则欠纯正,2号和9号有烟味(传统茯砖茶中较为正常的一种香气类型),5号有菌香但带有沤味,7号有异味(加工或储藏过程中造成的)。在叶底方面,1、3、6、11、14、15号以黄褐较亮为主,4、10、13号则以黄绿色较亮为主,5号和9号以乌褐为主,2号和12号更显黑褐,7号和8号则带有老梗。

2.2 茯砖茶主要内含成分分析

15个茯砖茶茶样的主要内含成分分析结果见表2。由表中可知,15个茯砖茶茶样的内含成分相对含量有所不同。茶多酚相对含量为5.10%~14.20%,平均相对含量10.90%,其中7号样品茶多酚相对含量最低,仅为5.10%;4号样品的茶多酚相对含量最高,达14.20%。茯砖茶氨基酸的相对含量为0.12%~1.11%,平均为0.66%,其中7号样品的氨基酸相对含量最低,为0.12%;6号样品的氨基酸相对含量最高,为1.11%。茯砖茶中咖啡碱相对含量为2.24%~4.56%,平均为3.83%,其中10号样品的相对含量最高,为4.56%;7号样品的咖啡碱相对含量最低,为2.24%。茯砖茶可溶性糖相对含量为2.86%~9.17%,平均为7.27%,其中7号样品的可溶性糖相对含量最低,仅2.86%;14号样品可溶性糖相对含量最高,达9.17%。茯砖茶样品水浸出物相对含量为20.80%~37.70%,平均为31.20%,其中7号样品水浸出物相对含量最低,仅为20.80%;10号样品的相对含量最高,达37.70%。

表1 15个茯砖茶样品的感官审评结果

表2 15个茯砖茶样品主要内含成分含量

2.3 茯砖茶的香气组分分析

2.3.1 香气组分的差异分析

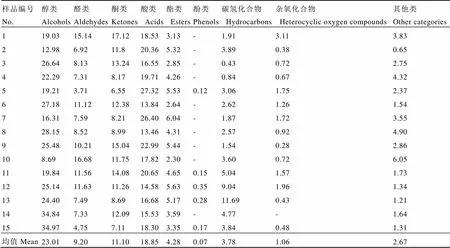

15个茯砖茶样品中共检测出189种香气组分。由检测结果可知,碳氢化合物51种,醇类35种,酮类33种,醛类25种,酯类16种,杂氧化合物15种,酸类8种,酚类3种,其他类3种。由表3可知,15个茯砖茶样品中,香气物质相对含量最高的为醇类,15个茶样的平均相对含量为23.01%;其次为酸类(18.85%)、酮类(11.10%)、醛类(9.20%)、酯类(4.28%)、碳氢化合物(3.78%)、其他类(2.67%)、杂氧化合物(1.06%);酚类物质平均相对含量最低,仅为0.07%。15个茯砖茶样品中各自的香气物质种类、含量也有所不同。其中,1号样中酮类、杂氧化合物的相对含量为15个茶样中最高;5号茶样中的酸类最高,其余各类香气物质含量较为平均;7号茶样中酯类的相对含量为15个茶样中最高;10号茶样中醛类、其他类物质的相对含量为15个茶样中最高;13号茶样中碳氢化合物的相对含量为15个茶样中最高;15号茶样中醇类物质的相对含量为15个茶样中最高。

2.3.2 主要香气组分及相对含量的差异分析

15个茯砖茶样品中主要香气组分有58种(表4)。其中,15个茯砖茶中平均相对含量≥1%的香气组分主要有:棕榈酸(17.29%)、植物醇(8.8%)、柏木脑(5.56%)、1-己醛(3.00%)、6,10,14-三甲基-2-十五烷酮(2.42%)、3,7-二甲基-1,6-辛二烯-3-醇(2.28%)、2-乙氧丙烷(1.78%)、橙花基丙酮(1.72%)、异甲基-β-紫罗酮(1.63%)、顺式-呋喃型芳樟醇氧化物(1.31%)、柏木烯(1.08%)、反,反-2,4-庚二烯醛(1.00%)、己酸乙酯(1.00%)。

15个茯砖茶中共有的香气组分有21种(表5):分别为棕榈酸、植物醇、柏木脑、3,7-二甲基-1,6-辛二烯-3-醇、橙花基丙酮、异甲基-β-紫罗酮、顺式-呋喃型芳樟醇氧化物、己酸乙酯、反,反-2,4-庚二烯醛、()-橙花叔醇、壬醛、苯乙醛、α,α-4-三甲基-3-环己烯-1-甲醇、()-2-己烯醛、庚醛、2,6-二甲基环己醇、苯甲醛、2-正戊基呋喃、2,6,6-三甲基-1,3-环己二烯-1-甲醛、金合欢基丙酮、2,2,6-三甲基-6-乙烯基四氢-2-呋喃-3-醇,这些物质在15个茶样中都检测出,可初步说明以上物质可能是构成茯砖茶挥发性香气的主要成分。

表3 15个茯砖茶样品的香气成分组成及其相对含量

注:“-”表示未检出。Note: "-" is undetected。

表4 15个茯砖茶样品中主要香气组分及其相对含量

注:“-”表示未检出。Note: "-" is undetected。

对15个湖南茯砖茶共有的挥发性香气组分进行基本统计分析(表5)表明,21个共有香气组分的变异系数为2.50%~91.38%。其中,2.6-二甲基环己醇的变异系数最小,为2.50%;柏木脑的变异系数最大,为91.38%;棕榈酸、3,7-二甲基-1,6-辛二烯-3-醇、己酸乙酯、壬醛、苯乙醛、庚醛、2,6,6-三甲基-1,3-环己二烯-1-甲醛、金合欢基丙酮、2,2,6-三甲基-6-乙烯基四氢-2-呋喃-3-醇的变异系数都小于40%;植物醇、橙花基丙酮、异甲基-β-紫罗酮、顺式-呋喃型芳樟醇氧化物、α,α-4-三甲基-3-环己烯-1-甲醇、()-2-己烯醛、苯甲醛、2-正戊基呋喃的变异系数都大于40%。通过对湖南15个茯砖茶样品的分析表明,各组分均有较明显的变异,表现出茯砖茶香气的多样性。

对15个茯砖茶样品香气组分及其相对含量进行分析,上述共有的21种香气组分总量,在1号样中占香气总量的44.74%(相对于189种香气组分而言),其中以棕榈酸、植物醇、柏木脑、橙花基丙酮、异甲基-β-紫罗酮等香气组分较为突出,其含量分别为14.60%、5.31%、4.28%、3.81%、2.20%。2号样中共有香气组分占香气总量的37.51%,其中以棕榈酸、柏木脑、3,7-二甲基-1,6-辛二烯-3-醇香气组分突出,其含量分别为19.80%、4.50%和2.01%。3号样中共有香气组分占香气总量的48.85%,其中以棕榈酸、植物醇、柏木脑、橙花基丙酮、3,7-二甲基-1,6-辛二烯-3-醇香气组分较为突出,其含量分别为15.70%、10.30%、6.02%、3.00%和2.92%。4号样中共有香气组分占香气总量的42.69%,其中以棕榈酸、植物醇、3,7-二甲基-1,6-辛二烯-3-醇香气组分最突出,其含量分别为14.70%、10.30%和5.14%。5号样中共有香气组分占香气总量的48.76%,其中以棕榈酸、植物醇、柏木脑等香气组分较突出,其含量分别为26.70%、10.60%和3.47%。6号样中共有香气组分占香气总量的47.59%,其中以柏木脑、棕榈酸、植物醇和橙花基丙酮含量较突出,分别为14.10%、11.90%、5.52%和2.36%。7号样中共有香气组分占香气总量的48.57%,以棕榈酸、植物醇、柏木脑等香气组分较为突出,其含量分别为25.70%、6.83%、3.85%。8号样中共有香气组分占香气总量的48.84%,其中以植物醇、棕榈酸、3,7-二甲基-1,6-辛二烯-3-醇、顺式-呋喃型芳樟醇氧化物和柏木脑等香气组分较为突出,其含量分别为16.6%、12.10%、2.85%、2.74%和2.49%。9号样中共有香气组分占香气总量的52.18%,其中以棕榈酸、植物醇、柏木脑、橙花基丙酮和异甲基-β-紫罗酮等香气组分较为突出,其含量分别为17.90%、14.50%、3.17%、2.80%和2.65%。10号样中共有香气组分占香气总量的35.10%,其中以棕榈酸香气组分最突出,其含量为16.60%。11号样中共有香气组分占香气总量的46.51%,其中以棕榈酸、植物醇、橙花基丙酮和反,反-2,4-庚二烯醛等香气组分较为突出,其含量分别为16.70%、8.75%、3.20%和3.09%。12号样中共有香气组分占香气总量的44.87%,其中棕榈酸、植物醇、柏木脑、3,7-二甲基-1,6-辛二烯-3-醇和异甲基-β-紫罗酮等香气组分较为突出,其含量分别为12.00%、9.35%、4.57%、3.03%和2.35%。13号样中共有香气组分占香气总量的46.85%,以棕榈酸、植物醇、柏木脑和3,7-二甲基-1,6-辛二烯-3-醇的相对含量较高,为16.20%、10.00%、4.15%和3.61%。14号样中共有香气组分占香气总量的48.77%,其中以棕榈酸、植物醇、柏木脑和3,7-二甲基-1,6-辛二烯-3-醇等香气组分较为突出,其含量分别为15.10%、12.40%、3.17%和2.60%。15号样中共有香气组分占香气总量的58.45%,以棕榈酸、柏木脑和植物醇的相对含量较高,为18.30%、17.10%和12.20%。可初步推断,这些物质可能是构成各自特征香气的主要成分,是形成茯砖茶菌香的重要物质。

表5 共有挥发性香气组分的基本统计参数

3 讨论

通过感官审评与香气成分分析,进一步表明了15个茯砖茶在香气组分上的主要差异。其中,1、3、4、5、6、8、10、11号和14号茶样的香气都以菌香为主,在香气物质含量上,10号样醇类的相对含量是15个样品中最低的,但醛类和其他类化合物的相对含量却是最高的,分别为8.69%、16.68%、6.05%。9个茶样中酮类物质含量在15个茶样中处于较高水平,尤其是1号茶样酮类化合物和杂氧化合物的相对含量是15个茶样中最高的,分别为17.12%和3.11%;5号茶样的酮类物质与醛类物质含量在15个茶样中最低,而酸类物质含量却是最高,分别为6.55%、3.71%、27.32%,这可能也是导致5号样香气不协调,虽有菌香却带有沤味的原因。由此,可以初步推断,醇类、酮类、醛类、杂氧化合物等物质可能是茯砖茶香气中菌香的主要贡献物质,这也与黄怀生[12]和颜鸿飞[13]研究结果较为一致。12号茶样的感官审评结果表现为茶汤滋味带陈味欠爽,香气表现为欠纯正,在香气物质含量上,除酸类物质、其他类物质的含量较低外,其他各类香气物质的含量均较高,茯砖茶滋味带陈味欠爽且香气欠纯正可能是由酸类物质与其他类物质和其他各香气组分作用的结果。15号茶样的香气表现为欠纯正,滋味上带有沤味,在香气物质含量上除醇类物质的含量在15个茶样中处于最高水平外,其他各类香气物质含量均低于均值,茯砖茶中香气欠纯正且滋味带沤味可能是由醇类物质与其他各类香气物质作用的结果。2号、9号茶样的香气感官审评结果为有烟味,在香气物质含量上,这两个茶样的酸类物质、酯类物质在15个茶样中处于较高水平,酸类物质与酯类物质可能是茯砖茶中烟味的主要作用物质。7号茶样在香气上表现为异味,滋味上表现异味带粗味,在香气物质含量上,酸类物质、酯类物质、其他类物质含量均较高,这三类香气物质可能是茯砖茶中异味的主要作用物质。13号茶样在香气感官审评上表现为馊味,在香气物质含量上,醇类物质、酯类物质、酚类物质的含量处于较高水平,这三类香气物质可能是茯砖茶香气中馊味的主要作用物质。

3.1 茯砖茶品质特征分析

综合感官审评与内含成分测定发现,茯砖茶品质特征与其各内含成分具有一定的相关性。在15个茯砖茶中,7号茶样的感官审评为有异味粗味,在内含成分含量上,其各项成分的含量均明显低于其他各茶样,推测可能是由于其原料较粗老或加工、储藏不当而造成。据相关研究指出,多酚类物质含量较低的普洱茶,茶汤刺激性较低、滋味更加醇和,这也是发酵程度较好的茯砖茶风味更加良好的主要原因之一。吕毅等[14]研究发现,茯砖茶中水浸出物、茶多酚、氨基酸、咖啡碱等物质的含量与绿茶、乌龙茶相比要低很多。一方面由于原料本身成熟度较高,茶多酚、氨基酸、咖啡碱等鲜叶内含成分含量较低;另一方面,在渥堆时,微生物又消耗掉一部分内含成分,同时又促进这些物质发生变化,最终形成黑茶苦涩味少、醇和的风味特征。粟本文等[15]对陈化茯砖茶存放过程中主要化学成分变化的研究结果表明,陈化茯砖茶(1984年)与2014年的茯砖茶相比,茶多酚与水浸出物显著减少,降幅达30%以上,游离氨基酸和咖啡碱下降幅度达18.80%~26.75%,可溶性糖变化幅度不大。傅冬和等[16]对茯砖茶加工过程中主要化学成分变化的测定结果表明,各种化学成分均有不同程度的减少,其中儿茶素、黄酮类及茶多酚总量减少最多,而氨基酸和咖啡碱下降也较多,可溶性糖及水浸出物变化不大。同时还进一步发现氨基酸是茯砖茶香气、滋味物质形成的重要前提,茯砖茶中儿茶素的氧化聚合,减少了其粗涩味,增加了醇和的滋味,对改善其滋味品质有积极效应,咖啡碱及可溶性糖类物质的变化是茯砖茶滋味醇和的重要原因。黄建琴[17]研究发现,氨基酸被儿茶素氧化合成的邻醌氧化脱氨产生各种挥发性醛类是形成红茶香气的主要途径之一;氨基酸和糖的相互作用可能形成吡嗪、吡咯类等挥发性物质,这些物质大多具有甜香和焦糖香。齐桂年等[18]、陈应娟等[19]的研究表明,在黑茶渥堆过程中,由于湿热、微生物等的作用,氨基酸经脱氨、脱羧进一步转化为香气物质,酯型儿茶素水解为非酯型儿茶素,更多的是由于没食子儿茶素(GC)类的氧化、聚合而使茶多酚含量降低。儿茶素是多酚类物质的主要成分,酯型儿茶素具有强烈的收敛性,苦涩味较重;而非酯型儿茶素收敛性较弱,味醇和不苦涩,是构成茶汤滋味的重要物质。此外,本研究与王增盛等[20]、刘仲华等[21]、黄亚辉等[22]及赖辛菲等[23]在黑茶品质特征研究上有许多相似之处。

3.2 茯砖茶特征香气组分的差异分析

在15个茯砖茶中含量较高的香气成分主要有:1-己醛、2-乙氧丙烷、顺式-呋喃型芳樟醇氧化物、柏木烯、己酸乙酯、3,7-二甲基-1,6-辛二烯-3-醇、6,10,14-三甲基-2-十五烷酮、橙花基丙酮、反,反-2,4-庚二烯醛、异甲基-β-紫罗酮、()-橙花叔醇、柏木脑、棕榈酸、植物醇。()-橙花叔醇等化合物大都带有浓郁的花果香,而且阈值也很低,可能在减少茯砖茶苦涩味使之纯和可口的过程中起重要作用,这些物质可能是构成茯砖茶主流香气成分的物质。此外,还检出了如()-2-己烯醛、庚醛、苯甲醛等21种在15个茯砖茶样品中共有的香气组分,这些共有香气组分总量,占每个茯砖茶中的香气总量均大于35.00%(相对于189种香气组分而言),由此说明了这些物质可能对茯砖茶特征香气起主导作用。袁思思等[24]对3种黑茶香气的分析结果表明,茯砖茶原料成熟度较高、香气类型丰富、香气成分分布较分散,主要以醇类、酯类、碳氢化合物为主,酸类、苯类、醛类物质相对含量也较高。茯砖茶带有浓郁的菌香,与其检测出的(,)-2,4-己二烯醛等烯醛类物质有关。此外,茯砖茶中的萜烯类物质赋予其丰富浓郁的花果香香气特征,这些挥发性萜类及其糖苷的含量对成品茶的香气类型有重要影响[24-25]。王华夫等[26]对茯砖茶在发花过程中的香气变化进行了研究,发现几乎所有的醛酮类化合物和2,5-二甲基吡嗪、2,6-二甲基吡嗪等杂环化合物的含量都随茯砖茶发花进程而增加,其中,(反,顺)-2,4-庚二烯醛十糠醛、(反,反)-2,4-庚二烯醛以及(反,反)-2,4-壬二烯醛等化合物尤为显著,这些化合物的增加对茯砖茶典型的“菌香”有重要贡献。在构成茯砖茶特征风味的香气成分中,除原存于原料中的黑毛茶特征香气成分,如6-甲基-5-庚烯-2-酮、α-草澄油烯、邻甲酚、二苯并呋喃等外,还新增加了一些特征化合物,如(反,顺)-2,4-庚二烯醛+糠醛、(反,反)-2,4-庚二烯醛、芳樟醇、(反,反)-2,4-壬二烯醛、α-紫罗酮、香叶醇、β-紫罗酮+庚酸、6,10,14-三甲基-2-十五酮、壬酸、芳樟醇氧化物Ⅱ、芳樟醇氧化物Ⅳ、正己醛及2,5-二甲基吡嗪等,它们赋予了茯砖茶特有的菌香。因此可以推断发花是在原黑毛茶香型的基础上再增添花香、陈香和火功香,并最终协调为茯砖茶浓郁的“菌香”。结合相关研究可知[1],茯砖茶在进一步的加工以及陈化过程中又产生了新的香气物质,从而形成了茯砖茶独特的“菌香”品质风格。齐冬晴等[27]对9个安化千两茶香气物质进行了分析比较,发现棕榈酸、植物醇、()-橙花叔醇、顺式-呋喃型芳樟醇氧化物、2-乙氧丙烷、反,反-2,4-庚二烯醛、反,反-2,4-癸二烯醛、1-己醛和橙花基丙酮等是千两茶的主流香气成分,对构成其特征风味成分具有重要作用,这些物质在茯砖茶中也有检出,可以初步说明茯砖茶与千两茶在香气组分上有许多共同之处。陆英等[28]在对不同年份茯砖茶的挥发性成分差异研究中发现,挥发性成分以酸、醛、酮类为主,其中棕榈酸、壬酸、植酮、邻苯二甲酸二乙酯、正己醛是多个茶样中的主要挥发性成分。戴素贤等[29]对7种高香型乌龙茶的主要香气成分进行了分析,结果表明,各香型茶均有其较突出的赋香物质存在,萜烯醇类为其主要的赋香物质;肉桂香的主要赋香成分为橙花叔醇、吲哚、植醇、芳樟醇及其氧化物;玉兰香的主要赋香成分为法尼醇、植醇、吲哚。可见,不同香型的乌龙茶因主要特征香气成分种类和含量的不同而产生了其独特的品质特征。本研究与吕海鹏等[30-31]和任洪涛等[32]在香气成分研究上也有许多相同之处。

[1] 宛晓春.茶叶生物化学 [M]. 3版. 北京: 中国农业出版社, 2008: 268-274.

[2] 齐祖同, 孙曾美. 茯砖茶中优势菌群的鉴定[J]. 真菌学报, 1990, 9(3): 176-179.

[3] 吕连梅, 董尚胜. 茶叶香气的研究进展[J]. 茶叶, 2002, 28(4): 181-184.

[4] 陆宁, 宛晓春, 潘冬. 茉莉花茶香气成分与品质之间关系的初步研究[J]. 食品科学, 2004, 25(6): 93-97.

[5] 朱旗, 施兆鹏, 任春梅. 绿茶香气不同提取方法的研究[J]. 茶叶科学, 2001, 21(1): 38-43.

[6] 国家质量监督检验检疫总局, 中国国家标准化管理委员会. GB/T 8313—2008 茶叶中茶多酚和儿茶素含量的检测方法[S]. 北京: 中国标准出版社, 2008: 1-5.

[7] 国家质量监督检验检疫总局, 中国国家标准化管理委员会. GB/T 8314—2013 茶游离氨基酸总量测定[S]. 北京: 中国标准出版社, 2014: 1-3.

[8] 国家质量监督检验检疫总局, 中国国家标准化管理委员会. GB/T 8312—2013 茶咖啡碱测定[S]. 北京: 中国标准出版社, 2014: 1-3.

[9] 国家质量监督检验检疫总局, 中国国家标准化管理委员会. GB/T 8305—2013 茶水浸出物测定[S]. 北京: 中国标准出版社, 2014: 1-2.

[10] 钟萝. 茶叶品质理化分析[M]. 上海: 上海科学技术出版社, 1989: 449-451.

[11] 国家质量监督检验检疫总局, 中国国家标准化管理委员会. GB/T 23776—2009茶叶感官审评方法[S]. 北京: 中国标准出版社, 2009: 1-5.

[12] 黄怀生, 赵熙, 粟本文, 等. 不同年份安化茯砖茶香气物质分析[J]. 湖南农业科学, 2015, 10(12): 62-65.

[13] 颜鸿飞, 王美玲, 白秀芝, 等. 湖南茯砖茶香气成分的SPME-GC-TOF-MS分析[J]. 食品科学, 2014, 35(22): 176-180.

[14] 吕毅. 氟与茶叶品质化学和微生物学的研究[D]. 杭州: 杭州大学, 2004: 103-106.

[15] 粟本文, 赵熙, 黄怀生, 等. 陈年茯砖茶品质分析[J]. 茶叶通讯, 2014, 41(4): 28-30.

[16] 傅冬和, 刘仲华, 黄建安, 等. 茯砖茶加工过程中主要化学成分的变化[J]. 食品科学, 2008, 29(2): 64-67.

[17] 黄建琴. 氨基酸在茶叶制造中的转化机理及对茶叶品质的影响[J]. 氨基酸杂志, 1992(1): 26-29.

[18] 齐桂年, 田鸿, 刘爱玲, 等. 四川黑茶品质化学成分的研究[J]. 茶叶科学, 2004, 24(4): 266-269.

[19] 陈应娟, 齐桂年, 陈盛相, 等. 四川黑茶加工过程中感官品质和化学成分的变化[J]. 食品科学, 2012, 33(23): 55-59.

[20] 王增盛, 张莹, 童小麟, 等. 黑茶初制中茶多酚和碳水化合物的变化[J]. 茶叶科学, 1991, 11(增刊1): 23-28.

[21] 刘仲华, 王增盛, 黄建安, 等. 黑茶初制中主要色素物质的变化与色泽品质的形成[J]. 茶叶科学, 1991, 11(增刊1): 34-41.

[22] 黄亚辉, 陈建华, 周筠, 等. 不同年代茯砖茶感官品质和化学成分的差异性[J]. 食品科学, 2010, 32(2): 228-232.

[23] 赖幸菲, 柏珍, 李智芳, 等. 三种茯茶品质生化成分的研究[J]. 食品工业科技, 2012, 32(8): 374-379.

[24] 袁思思, 柏珍, 黄亚辉, 等. 3种黑茶的香气分析[J]. 食品科学, 2014, 35(2): 252-256.

[25] 宛晓春, 李大祥, 张正竹, 等. 茶叶生物化学研究进展[J]. 茶叶科学, 2015, 35(1): 1-10.

[26] 王华夫, 李名君, 刘仲华, 等. 茯砖茶在发花过程中的香气变化[J]. 茶叶科学, 1991, 11(增刊1): 81-86.

[27] 齐冬晴, 周跃斌, 沈程文, 等. 安化千两茶香气品质特点分析[J]. 茶叶科学, 2015, 35(3): 209-216.

[28] 陆英, 陈金华, 钟晓红, 等. 不同年份茯砖茶的挥发性成分差异[J]. 湖南农业大学学报: 自然科学版, 2016, 42(2): 186-192.

[29] 戴素贤. 七种高香型乌龙茶香气成分的主成分分析[J]. 华南农业大学学报, 1999, 20(1): 113-117.

[30] 吕海鹏, 钟秋生, 王力, 等. 普洱茶加工过程中香气成分的变化规律研究[J]. 茶叶科学, 2009, 29(2): 95-101.

[31] 吕海鹏, 钟秋生, 林智. 陈香普洱茶的香气成分研究[J]. 茶叶科学, 2009, 29(3): 219-224.

[32] 任洪涛, 周斌, 夏凯国, 等. 不同发酵程度普洱茶香气成分的比较分析[J]. 食品研究与开发, 2011, 32(11): 23-26

Research of Quality Features and Aroma Componentsin Hunan FuBrickTea

SHEN Chengwen, DENG Yuezhao, ZHOU Yuebin*, QI Dongqing, HE Qun, TIAN Shuanghong, LIN Juan

College of Horticulture and Landscape,Hunan Agricultural University,National Research Center of Engineering Technology for Utilization of Botanical Functional Ingredients, Key Laboratory of Tea Science of Ministry of Education, Collaborative Innovation Center of Utilization of Functional Ingredients from Botanicals, Changsha 410128, China

The variations of quality characteristics and aroma components in 15 typical Hunan Fu brick teas were studied by combined simultaneous distillation and extraction (SDE)and GC-MS techniques, sensory evaluation and chemical analysis. Results of sensory evaluation indicated that the main feature of Fu brick tea was fungus fragrance. Some Fu brick teas had a slight taste of retting and smoke, and were not pure enough. GC-MS analysis showed that the alcohol content was the highest (23.01%), followed by acids (18.8%) Ketones (11.10%), aldehydes (9.20%), esters (4.28%), hydrocarbons (3.78%), other categories (2.67%), phenols (0.07) and heterocyclic oxygen compounds (1.06%). Moreover, the main chemical components of Fu brick tea included polyphenols (averagely 10.88%), amino acids (0.66%), caffeine (3.83%), soluble sugar (7.27%) and water extract (31.19%).

Fu brick tea, aroma components, sensory quality, chemical components

TS272.5+4;Q946.84+1;Q51

A

1000-369X(2017)01-038-11

2016-06-17

2016-09-22

国家自然科学基金项目(31271789)、湖南省现代农业产业技术体系建设专项(湘农联[2015]137号)。

沈程文,男,博士,副教授,主要从事茶树生物技术与种质资源利用、茶叶化学与加工工程方面的研究。

chowyuebin@163.com