澜沧拉祜族居民的语言态度及其影响因素分析

2016-12-13陈丽湘杨媛媛

陈丽湘,杨媛媛

(1.中央民族大学 国家语言资源监测与研究少数民族语言中心,北京 100081;2.渤海大学 文学院,辽宁 锦州 121013 )

澜沧拉祜族居民的语言态度及其影响因素分析

陈丽湘1,杨媛媛2

(1.中央民族大学 国家语言资源监测与研究少数民族语言中心,北京 100081;2.渤海大学 文学院,辽宁 锦州 121013 )

语言使用与语言态度密切相关,语言态度在一定程度上制约着语言的变化,语言群体的态度值得关注。该研究从情感态度、理智态度、行为倾向性对拉祜族聚居区居民的语言态度进行分析,并通过使用SPSS工具对影响语言态度的因素进行客观、深入的探讨。

拉祜族;语言态度;语言保持

1 关于语言态度

我国是一个统一的多民族、多语种的国家,我国的56个民族使用着100多种不同的语言[1]。少数民族聚居区是少数民族语言文字传承的重要阵地,也是国家通用语言文字推广的重要区域,少数民族聚居区居民对语言文字的情感、地位及其价值等方面的态度,影响着国家通用语的推广、少数民族语言文字的发展以及聚居区的语言使用格局。

语言态度是社会语言学研究的主要范畴,其经典定义主要有以下学者的观点:道布认为,“语言态度是少数民族对自己的母语和自己语言社区以外的更为通用的强势语言,主观上必然形成一定的态度”[2];王远新认为,“在双语和多语社会中,由于社会或民族认同、情感、目的和动机、行为倾向等因素的影响,人们会对一种语言或文字的社会价值形成一定的认识或作出一定的评价,这种认识和评价通常称为语言态度”[3];戴庆厦认为,“语言态度是指人们对语言的使用价值的看法,其中包括对语言的地位、功能以及发展前途等的看法”[4]。以上观点表明:语言态度指的是语言使用者对语言的一种主观性态度,是一个群体中大多数个体对所接触的语言文字的情感、评价和愿望所表现出来的共同倾向,包括对语言的情感和价值的评价、语言地位和语言发展的看法以及因态度影响的行为倾向。

调查少数民族地区的语言使用情况,了解少数民族聚居区群体的语言态度,对于制订切实可行的语言政策,正确处理民族关系以及民族语言问题,都具有重要的实用价值。

2 拉祜族聚居区语言态度数据分析

2.1 调查点基本情况介绍

云南省澜沧拉祜族自治县,是我国最大的拉祜族聚居地,集中了我国一半以上的拉祜族人口,是拉祜族语言和文化保持最完好的地区。国家语言资源监测与研究少数民族中心的少数民族聚居区语言生活现状调研组,于2013年8月对澜沧拉祜族自治县的3个典型村寨的语言使用及语言态度进行了调研。酒井哈尼族乡的勐根村老达保组,处于半山区,是近年来开放的著名旅游村寨;东回乡班利村的班利1组、4组,处于山区,信教徒较多,属于生活相对保守的村寨;勐朗镇唐胜村唐胜老寨,处于坝区,离县政府较近,交通便利,经济较为发达。调研过程中,共收回120份有效问卷,被调查对象的基本情况统计如表1所示。

表1 拉祜族被调查者基本情况(N=120)

问卷调查采用了抽样调查的方式,表1的数据显示:被调查者的男女比例基本持平;年龄分布较均匀;居住地人口数分布较均衡;调研点拉祜族居民的受教育程度普遍低,集中在小学、初中文化水平,符合当地的实际教育水平;职业以务农为主,学生占其次,符合当地的实际分布情况。

2.2 语言态度数据分析

语言态度是一种复杂的社会群体心理和行为。拉祜族聚居区居民的语言态度可以从情感态度、理智态度、行为倾向三方面进行观测和分析。

2.2.1 情感态度

语言的情感态度是一种较为直接的情感流露,是从情感出发来看待、评价和选择使用语言的,可以从被试者对语言的直接感情评价以及掌握某种语言的态度等方面来检验。调查问卷设置了被试者对拉祜语和汉语的情感态度、对拉祜族未来只会说拉祜语的态度等问题,观测调查点被试者的情感态度。依据调查问卷的数据,绘制直方图(图1、图2)并分析如下。

图1 被试者对拉祜语、汉语的情感态度(N=120)

图1的数据是被试者对语言感情评价的5个等级进行多项选择的结果。从语言情感来看,被试者对拉祜语和汉语都是以“优美动听”、“亲切自然”为主,表明被试者对拉祜语和汉语都有着强烈的情感认同;16.67%的被试者对汉语普通话有“复杂难懂”的情绪,对这部分人的语言能力进行了解发现,他们汉语普通话的听说读写能力较低,表明语言能力的高低对语言情感会产生一定的影响。

图2 拉祜族居民对将来拉祜族人民只会说汉语的态度(N=120)

图2的数据显示:对将来拉祜族人民只会说汉语的态度调查中,60.00%的被试者表示“不希望”,大多数人对自己本民族语言有着非常忠诚的态度。

从对汉语、拉祜语的情感态度来看,被试者对二者均有着强烈的情感认同;大部分被试者对将来拉祜族只会说汉语的观点不赞同。拉祜语在家庭、家族和群体内部传递着特殊的情感意义,拉祜族人期待自己的母语能得到更好的传承和发展。

2.2.2 理智态度

语言理智态度是指从认知出发来看待、评价和选择语言,关注的是语言的社会功能和实用价值,可以通过对语言地位评价、语言前景期待、语言学习动机、语言学习期待等角度进行分析。调查问卷设置了被试者对汉语普通话的价值评价、拉祜族居民对学会汉语普通话的态度、拉祜族人都成为拉汉双语人的态度、学好汉语和拉祜语的重要作用以及对拉祜语和汉语发展前景的态度等问题,来检验聚居区居民的理智态度。基于问卷的测试结果,绘制直方图(图3—图6)并分析如下:

图3 被试者对汉语普通话的价值评价(N=120)

图3的数据显示:大部分被试者认为汉语普通话“非常有用”,对汉语的价值评价较高,只有0.83%的人认为“没有用”。大部分被试者对掌握汉语普通话的态度积极,被试者中只有5位表示“不希望”掌握汉语普通话,这5位被试者的年龄均在60岁以上,他们“不希望”掌握汉语普通话主要是感觉到汉语普通话“复杂难懂”。

图4 被试者对拉祜族人都成为拉祜语、汉语双语人的态度(N=120)

图4的数据显示:大部分被试者对成为拉祜语、汉语双语人的态度是积极的,有70.00%的被试者明确表示“希望”,也有6.67%的被试者表示“无所谓”,未见有被试者明确表示不愿意成为双语人的。

图5 被试者认为学好汉语、拉祜语的重要作用(N=120)

图5的数据显示:交流是学好语言的重要目的,也体现了语言是交流工具的特性,其中“便于与外族人交流”(59.17%)是拉祜族人学好汉语的重要原因,“更好地与本族人交流”(41.67%)是学好拉祜语的重要原因。通过学习语言了解文化,是一种更高精神层面的追求,特别是在对非母语的语言学习中,交流往往是第一目的。从数据中可以看出,聚居区居民“因对汉文化的需求而学好汉语”(6.67%)的被试者较少;当语言水平达到一定的高度,语言使用者的需求层次不再仅仅停留在交流上,更注重精神提升,拉祜族居民对本民族语言已经非常熟练,出于对文化的需求,“提高自身对母语文化的了解”(51.67%)自然占了重要的位置。

图5的数据也表明:拉祜族被试者对汉语的学习以目的驱动为主,除交流的目的外,27.50%的被试者认为“找到好的工作,得到更多的收入”是学好汉语的重要原因,表明掌握了汉语能给拉祜族居民增加就业的选择和机会;其次,升学也是汉语学习的原因,4.17%的人选择“升学的需要”。拉祜族聚居区的居民教育程度普遍偏低,基本都属于初中以下文化水平,对更高层次的升学需求不是很强烈。

图6 被试者对拉祜语、汉语发展前景的态度(N=120)

图6的数据显示:拉祜族被试者对语言文字的发展前景的态度上,大部分人对拉祜语(82.50%)、拉祜文(86.67%)、汉语(70.00%)、汉字(73.33%)的未来都希望有“更大发展”,对拉祜语、汉语的语言文字的未来期待都是积极的。虽然拉祜族人普遍对文字的掌握能力低于对语言的掌握能力,却对拉祜文字、汉字的发展前景寄寓了甚至比语言更多的希望。民族文字是民族特征的象征,是保留本族传统文化的重要工具,正因为拉祜文的普及率极低,拉祜族居民对此寄托了更大的希望。

对理智态度的调查表明:调查对象对拉祜语及汉语普通话的理智评价都较高。拉祜语在拉祜族聚居区占主要地位,特别是在族内交际中发挥着非常重要的作用。而汉语在聚居区也有着重要作用,拉祜族居民在与汉族及其他少数民族进行交流时,汉语是最重要的族际用语,被试者对待成为双语人的态度非常明确和积极。

2.2.3 行为倾向

行为倾向可以从调查对象具体语言行为或是对下一代的教育方式等方面进行观测。调查问卷设置了生活中最重要的语言选择、最希望子女学会的语言、最先教会子女的语言以及为下一代择校等问题进行测试。基于测试数据结果,绘制直方图(图7、图8)并分析如下:

图7 拉祜族居民对生活中最重要的语言的选择/最希望/最先教会子女学会的语言

图7的数据显示:59.17%的被试者认为拉祜语是最重要的语言,其次才是汉语普通话,汉语在当地的交际过程中也起到一定的作用。65.22%的被试者选择最希望自己的子女学会说拉祜语,表明被试者在对下一代的语言期望中,拉祜语仍然是拉祜族人重要的选择,其原因既有日常交际中语言需要的影响,也有自然深厚的情感在主导;92.50%的被试者愿意先教会下一代使用本民族语言,表明大部分的拉祜族人对本民族语言有着自觉的语言传承意识。对3个问题的测试数据进行综合分析发现:其中一部分被试者虽然认为汉语普通话是生活中最重要的语言,但依然最希望自己的子女学会拉祜语;一部分被试者虽然最希望自己的子女学会说汉语普通话,但仍然最先教给孩子拉祜语。值得关注的还有,在教育等因素的影响下,英语在拉祜族聚居区逐渐进入人们的视野,人们也逐渐显示出了学习的兴趣。

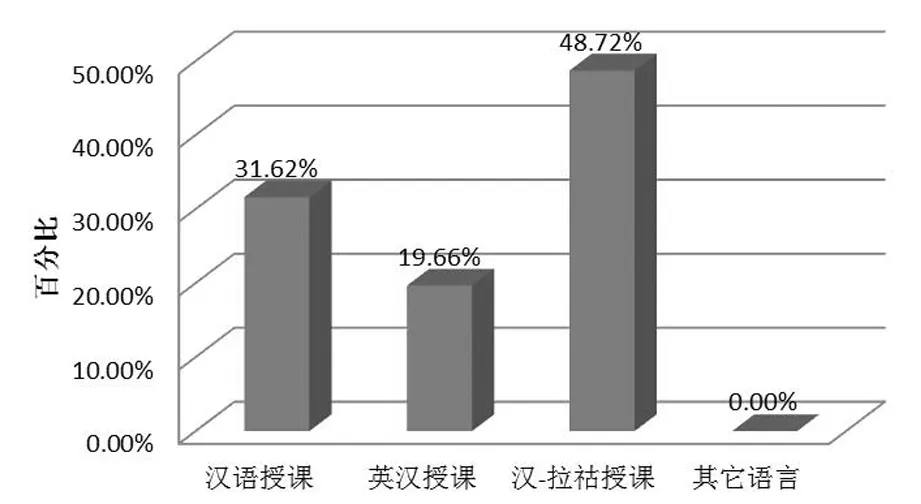

图8 被试者给下一代择校的选择(N=120)

图8的数据显示:大部分被试者愿意选择汉语、拉祜语双语授课的学校;部分被试者选择汉语授课的学校,他们认为这样可以更快地学会汉语;也有19.66%的被试者希望把孩子送到用英语和汉语授课的学校,这部分被试者主要集中在唐胜老寨,他们与外界接触较多,渐渐意识到选择英汉授课的双语学校对升学有一定帮助。

行为倾向的分析表明:拉祜语是在拉祜族家庭教育中最先传授的语言,也是父辈一代认为最重要的语言,民族语在代际传承过程中,老一辈不知不觉地将祖辈的语言连同对本族语的感情和忠诚传输给年轻的后辈,这种潜移默化的行为倾向也是拉祜语能得到良好传承的重要原因。择校观念能从一定程度上反映出被试者对未来语言格局的期待,大多数的家庭为了让自己的后代获得更多机会,父母通常会为子女的语言作出有汉语授课的选择,但是他们通常又不希望自己的孩子放弃母语,因此,大多数被试者选择用汉语和拉祜语双语授课的学校。

2.2.4 语言态度分析结论

通过对情感态度、理智态度、行为倾向性分析,可以得出以下结论:

(1)被试者对待拉祜语及汉语普通话的情感态度和理智态度都是积极的,对拉祜语、汉语普通话的学习以及成为“双语人”的态度都是明确的。

(2)被试者对母语的情感更为深厚,对母语学习的驱动主要来源于根深蒂固的情感和聚居区以母语为主的交流现状;对汉语的学习以目的驱动为主,汉语文长期以来所发挥的重要社会交际功能和工作需求,是学习的重要原因。

(3)从被试者的行为倾向来看,图7虽显示出了少部分拉祜族人在行为上不一致的倾向,但并没有与情感态度、理智态度表现出明显的矛盾。整体来看,拉祜族人在对待本族语文和汉语文在情感及理智态度上,均具有强烈的认同倾向,也愿意付诸行动,成为“双语人”是他们的迫切心愿。目前,拉祜族聚居区的语言生活和谐,各民族关系融洽,是情感态度、理智态度和行为倾向保持一致的重要原因。

3 影响语言态度的因素分析

语言态度的形成,与语言使用者的年龄、性别、受教育程度、居住环境等因素有密切的联系。本部分采用 SPSS 统计软件对数据量化后进行统计分析,采用独立样本T检验、单因素ANOVA、双变量相关性分析等方法,分析影响拉祜族地区居民的语言态度的相关因素*以下图表由于篇幅有限,只提供了显著相关的数据,如需全部数据可与作者联系。。

3.1 年龄与部分语言态度之间有显著相关性(见表2)

表2 年龄与语言态度的相关性分析结果(N=120)

(1)年龄与“希望学会说汉语普通话”的态度在0.05水平(双侧)上存在显著的负相关,表明年龄段与学汉语普通话的意愿程度呈负相关,年龄越小的被试者对汉语普通话的学习意愿越强烈。

(2)年龄与“汉语普通话的重要性”的态度在0.01水平(双侧)上都存在显著的负相关,表明年龄越小的被试者越觉得汉语普通话重要。

3.2 语言能力与部分语言态度之间有显著相关性 (见表3)

表3 语言态度与语言能力的相关性分析结果(N=120)

(1)汉语普通话的听说读写能力与“希望学会说汉语普通话”的态度在0.05水平(双侧)上存在显著的正相关,表明被试者的汉语普通话能力与学汉语普通话的意愿程度成正比,意愿越强烈,汉语普通话能力越强。

(2)汉语普通话的说与写的能力与“汉语普通话的重要性”的态度在0.05水平(双侧)上存在显著的正相关;汉语普通话读的能力与“希望学会说汉语普通话”的态度在0.01水平(双侧)上存在显著的正相关。这表明被试者对汉语普通话重要性的态度会影响到他们汉语普通话的能力,越是认为汉语普通话重要的,其汉语普通话能力越强。

3.3 地域与部分语言态度之间有显著相关性(见表4)

调查结果表明,地域与拉祜族居民的语言态度相关性较大,说明地域对拉祜族语言态度的影响较大。

表4 地域与语言能力的相关性分析结果(N=120)

(1)在对待“是否希望学会汉语普通话”问题的态度上,唐胜老寨的被试者与班利村的被试者之间有显著差异。

(2)在对待“是否希望自己成为拉祜语-汉语双语人”的态度上,唐胜老寨的被试者与班利村的被试者之间、老达保与班利村之间均有显著差异。

(3)在对待“汉语普通话发展前景”的问题上,班利村的被试者与老达保的被试者之间存在显著差异。

3.4 分析结论

(1)被试者对拉祜语的情感态度与性别、年龄、教育程度、语言能力、地域等均无显著相关,表明拉祜族人对拉祜语的情感认同、理智认同以及行为倾向都表现出较强的稳定性,这也是拉祜语在拉祜族聚居区内保持全民稳定使用的重要原因。

(2)被试者在学习汉语的意愿及汉语重要性的理智认识等问题上,与其性别、年龄、教育程度之间有显著相关性。年轻一代通过学校教育等方式对汉语普通话有了更多的接触和了解,对待学习汉语普通话的态度也表现出更强烈的需求。

(3)经SPSS单因素多重检验,显现出不同地域的被试者在对汉语相关的一些语言态度形成明显的程度级差,存在显著性差异的3个不同地域的语言环境对语言态度产生了很大影响。班利村居民地处山区,与外界接触少,对待汉语普通话的相关语言态度更偏向保守;酒井哈尼族乡勐根村的老达保虽地处半山区,但近年来作为国内有名的特色旅游村寨对外开放,居民们与旅游者接触频繁,对汉语需求较多;勐朗镇唐胜村的唐胜老寨,地处坝区,交通便利,地理位置优越,经济发达,居民有较多的机会接触汉语普通话。后两个村寨居民的普通话水平相对较高,对待学习汉语普通话和成为双语人的态度更为积极。被试者的汉语普通话能力越强,对汉语普通话的认知态度、情感态度越积极。

4 结语

语言态度对语言的保持和发展有着重要的作用,当语言态度与现实语言生活能保持一致时,语言态度内部各要素的表现就比较统一,反之就会表现出一定的矛盾性。拉祜族聚居区居民对本民族语言有着明确的认同感,有自觉的语言传承意识;对待汉语普通话的学习有着非常明确的积极态度。从语言本身因素来看,积极的语言态度会产生积极的语言使用,从而提高整体的语言能力;较高的语言能力又会产生积极的语言使用,从而产生积极的语言态度,形成良性的循环。从外部因素来看,语文政策、学校教育、社会需求等因素都对语言态度产生一定影响。关注少数民族聚居区居民的语言态度,重视影响语言态度的相关因素,坚持科学的语言文字观,对少数民族语言的发展及国家通用语言文字的推广非常重要。

[1] 戴庆厦.中国的语言国情及语言政策[J].黔南民族师范学院学报,2015(2):2.

[2] 道布.语言活力、语言态度与语文政策:少数民族语文问题研究[J].学术探索,2005(6):97.

[3] 王远新.论我国少数民族语言态度的几个问题[J].满语研究,1999(1):87.

[4] 戴庆厦.社会语言学教程[M].北京:中央民族大学出版社,1993:144.

责任编辑:柳 克

Analysis on Language Attitude and Its Influencing Factors of Lahu Inhabitants in Lancang County

CHEN Lixiang1, YANG Yuanyuan2

(1.National Language Resource Monitoring and Research Center of Minority Languages, Minzu University of China,Beijing 100081, China; 2.College of Literature, Bohai University, Jingzhou 121013, China)

Language attitude, closely related to language usage, constrains language changes to some extent and deserves our attention.The research analyzes the residents′ language attitude in Lahu Ghetto from the perspectives of emotion attitude, rational attitude and behavior tendency, also discusses the factors affecting language attitude with the tool of SPSS in an objective and thorough manner.

Lahu Nationality; language attitude; language maintenance

2016-06-13

教育部国家语委项目(WT125-31)

陈丽湘(1981-),女,湖南娄底人,讲师,博士,主要从事计算语言学、少数民族语言研究。

H258

A

1009-3907(2016)11-0039-06