诗词中虚拟位移的概念整合研究——以毛泽东诗词为例

2016-10-10余立祥

余立祥

(广西大学外国语学院,广西南宁530004)

诗词中虚拟位移的概念整合研究

——以毛泽东诗词为例

余立祥

(广西大学外国语学院,广西南宁530004)

虚拟位移是对物体空间关系的一种特殊表征,使用运动的形式描述静止的客观场景。自Talmy首先注意到这一特殊语言现象,虚拟位移受到认知语言学的广泛关注,但学者偏向以延伸路径虚拟位移作为研究对象。文章分析了临现路径虚拟位移、散射路径虚拟位移和相对框架型虚拟位移三类虚拟位移的概念整合过程,阐释了虚拟位移背后的认知机制。运用概念整合理论对毛泽东诗词中的虚拟位移进行认知阐释,揭示了伟人诗词背后的认知机制,有助于毛泽东诗词的理解和传播。

虚拟位移;概念整合;认知机制;毛泽东诗词

虚拟位移(fictive motion)是人类语言中既常见又特别的语言现象。虚拟位移现象存在于大量语言之中,它用运动的语言形式描述静态的场景,尽管它包含运动动词,却不产生实际的运动。早在1983年,Talmy[1]在其专著《语言怎样组织空间》(Howlanguagestructuresspace)中已经对虚拟位移现象进行初步研究,将虚拟位移称作“virtual motion”。Talmy[2]于1996年正式提出虚拟位移一词。此后,众多学者对虚拟位移现象作出认知阐释[3-6]。邓宇[7]70-74从心理模拟运动的角度对宋词中的散射路径虚拟位移进行认知阐释。范娜[8]99-106探讨了延伸路径、临现路径和指示路径虚拟位移中的概念整合过程。文章在已有的研究基础上,人工检索近70余首毛泽东诗词中的虚拟位移表达,统计发现,临现路径、散射路径和相对框架型虚拟位移出现次数相对较多,并且以往的研究对这三类虚拟位移关注相对较少。概念整合理论已经成为认知语言学的核心理论之一,为众多语言现象提供了认知理据。张辉[9]1-6指出,转喻意义的构建受到概念整合的制约。文章首先分析这三类虚拟位移的表征、建构其意义生成过程,并用概念整合理论阐释虚拟位移背后的认知机制。

一、虚拟位移与概念整合

(一) 虚拟位移

在日常生活中,我们经常会听到类似“This fence goes from the plateau to the valley”[3]99这样的表达。乍一看,觉得这句话似乎有点矛盾,用动词 “go”来描述篱笆从高原向山谷延伸,但“fence”怎么会移动呢?然而,这种语言现象人们却习以为常,即人们对静态的场景作出动态的感知和描述[8]99。尽管这句话具有明显的静态倾向, Talmy[3]104认为它包含一种隐性而快速的运动,即虚拟位移。Langacker[4]77-103称之为抽象运动;Matsumoto[5]183-226将其称为主观性位移。Matlock[10]1389-1400[11]243-260通过一系列心理实验来证明虚拟位移表达背后的认知动因。由于Talmy 最先关注到此现象,并且他在虚拟位移研究上具有很强的影响力,本文采用Talmy的定义,即虚拟位移。Talmy[3]103根据运动路径的特点,将虚拟位移现象分为6种类型,即发散路径(emanation paths)、图形路径(pattern paths)、相对框架型虚拟位移(frame-relative motion)、临现路径(advent paths)、指示路径(access paths)和延伸/覆盖路径(coextension/coverage paths)。以往的研究偏向于延伸路径虚拟位移,对语言中其他路径虚拟位移的认知研究有助于加深人们对虚拟位移的认识。因此文章选取临现路径虚拟位移、散射路径虚拟位移和相对框架型虚拟位移作为研究对象,考察其背后的认知机制。

1.临现路径虚拟位移

临现路径虚拟位移是描述一个静止的物体通过自身运动而到达当前方位,或者回溯已在目前方位的静止物体出现的动态过程[3]134。客观上,物体的状态是静止的,然而主观上,物体目前所占据的方位是其自身产生位移后的结果方位状态。例如:

(1) The palm trees clustered together around the oasis.[3]135

例(1)中palm trees(棕榈树)客观上处于静止状态,即绿洲周围有很多棕榈树。但表达中,动词cluster从字面意义上表征了棕榈树由分散的不同位置聚集到沙漠绿洲周围。因而,这句话就构建了一个临现路径虚拟位移。

2.散射路径虚拟位移

Talmy[3]106-116较详细地研究了散射路径虚拟位移的表征,将其定义为某种无形的物体从发射源发出,沿着散射路径传播,直到碰到某个末端物体。这个无形之物通常为光、影、声、味、视线焦点等。例如:

(2)The cliff wall faces toward/away from the island.[3]99

例(2)中cliff wall(悬崖面)客观上是静止的,但主观上存在一个无形物体在做虚拟运动。这个无形之物就是概念化者(说话人或听话人)脑海中的一根射线,由这个悬崖面发出,沿着散射路径运动,朝向或背向参照物“岛屿”。

3.相对框架型虚拟位移

相对框架型虚拟位移是人们感受最直接的一种虚拟位移类型,也是虚拟性最弱的虚拟位移。比如人们在车上看见路边的树木在向后运动,这就是相对框架型虚拟位移的直观表现。Talmy[3]130-134认为在一个运动框架中,一种语言可以将观察者看作静止不动的,而周围的环境从他的视角来看就发生相对位移。其实,在相对框架型虚拟位移中,出现了两种虚拟运动,一种是虚拟位移,一种是虚拟静止,而静止是特殊形式的运动。客观上,周围环境是静止的,但相对于观察者,它是虚拟运动的;同样,观察者实际上是运动的,相对于周围环境却又是相对静止的。例如:

(3)I sat in the car and watched the scenery rush past me[3]132.

例(3)中“the scenery”(风景)客观上是处于静止状态的,观察者(我)则是运动的。然而,在本句话中,描述该运动框架时,观察者以自己为中心,用动词“rush”来表征静止的风景从“我”边飞过,形成一个相对框架型虚拟位移。

(二) 概念整合

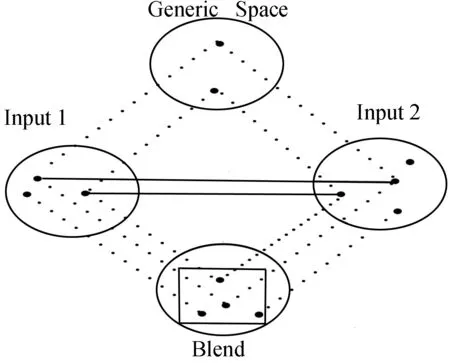

概念整合理论是在心理空间理论的基础上发展而来的,而心理空间是人们在思考、交流过程中为实现局部理解而构建的临时、动态的概念包[12]。概念整合理论认为,人们在理解话语意义时,激活了至少两个或两个以上的输入心理空间,并通过跨空间映射和心理空间的整合,而形成新的概念。一般说来,典型的概念整合网络模型主要包含4个心理空间,即2个输入空间、1个类属空间和1个整合空间。输入空间中的相似元素因其具有类似属性,从而抽象构成类属空间。正是基于类属空间,两个输入空间中的元素和结构才能发生跨空间相互映射。但并不是输入空间中的所有元素都发生相互映射。

在图 1中,实心圆圈指代心理空间,圆圈内分布的点代表不同的元素。输入空间1(Input 1)和输入空间2(Input 2)中对应的元素发生相互映射,用黑色实线表示。输入空间中的元素能否被投射主要看其是否有助于话语的局部理解[13]92-96。而类属空间(Generic Space)是一个高度抽象的枢纽空间,是跨空间映射的关键所在。同样,输入空间1(Input 1)和输入空间2(Input 2)中的部分元素被有选择地投射到整合空间中。在整合空间(Blend)中,所有被投射进来的结构经过三个认知操作过程,即“组合”“完善”和“扩充”,形成层创结构,图1中用正方形来表示。“组合”是将两个输入空间中的对应成分组合在一起,形成新的关系;“完善”即人们借助与输入空间相关的背景知识和框架结构,促进对应元素的跨空间映射;“扩充”就是层创结构最终形成的动态过程。

图1 概念整合网络[14]155

(三)虚拟位移的认知本质

Johnson和Lakoff[15]18在《体验哲学——具身性心智及其对西方思想的挑战》(Philosophyintheflesh:theembodiedmindanditschallengetowesternthought)一书中认为“心智的具身性”是指人类的大脑和身体能够与周围的客观环境互动影响,使人们概念化成为可能,即人们能够根据身体体验来概念化周围的客观事物,这其中当然包含静止的客观事物。而虚拟位移正是概念化者(说话者或听话者)根据其自身经历的真实运动场景,将静止的客观场景概念化为虚拟位移。换句话说,虚拟位移源于人类具身体验。认知语言学认为,人们在表达语言时是包含主观动机的,语言表达者的心理注视点在很大程度上影响语言结构的布局[16]46-54。在描述周围环境中的某个客观事物时,人们倾向于把这个客观事物看作认知上的图形,把其依托的环境当作背景,这就是认知语言学上的突显原则。图形/背景很好地体现了运动物体的空间关系,一对在同一运动方向上的客观物体分别充当图形和背景。但是人们会根据心理动机的不同,调整充当图形和背景的客观物体。例如在“I rode along in the car and looked at the scenery we were passing through ”[3]131中,图形和背景很容易辨认,“I”是作为图形的事物,“the scenery”是作为背景的客观事物。然而,在例(3)中,“the scenery”是充当图形的事物,在人们认知上得以突显,“I”是作为背景的事物。因而,虚拟位移表达可以看作是人们在认知上对虚拟运动主体的突显。虚拟位移的本质就是真实运动在静态空间场景中的投射[17]47-56,人们分别就真实运动和静态场景构建两个心理空间,通过概念整合,产生虚拟位移这一特殊语言表达。Fauconnier[13]177运用概念整合理论具体阐释了延伸路径虚拟位移的认知机制,并没有涉及其他路径虚拟位移的整合研究。文章将借助Fauconnier的概念整合理论对临现路径、散射路径和相对框架型这三种类型虚拟位移表达生成过程作出认知阐释。

二、 概念整合视角下毛泽东诗词中的虚拟位移

一代伟人毛泽东极具诗人气质,其以磅礴大气的文笔记录了中国几十年动荡不安、人民饱尝战争之苦和中华儿女开创新时代的历史进程。毛泽东诗词在中国诗歌史上具有重要地位,艺术成就非凡[18]。毛泽东诗词中含有大量以动写静的美妙的诗句。文章根据Talmy对虚拟位移的分类方式,研究毛泽东诗词中出现次数相对较多的三种路径虚拟位移。

(一) 临现路径虚拟位移

毛泽东诗词中不乏歌颂祖国山川壮丽景象的诗篇,临现路径便是其选择表征山川的一种方式。例如:

(4)a.一山飞峙大江边,跃上葱茏四百旋。[19]323

b.参天万木,千百里,飞上南天奇岳。[19]460

c.一桥飞架南北,天堑变通途。[19]265

d.横空出世,莽昆仑,阅尽人间春色。[19]134

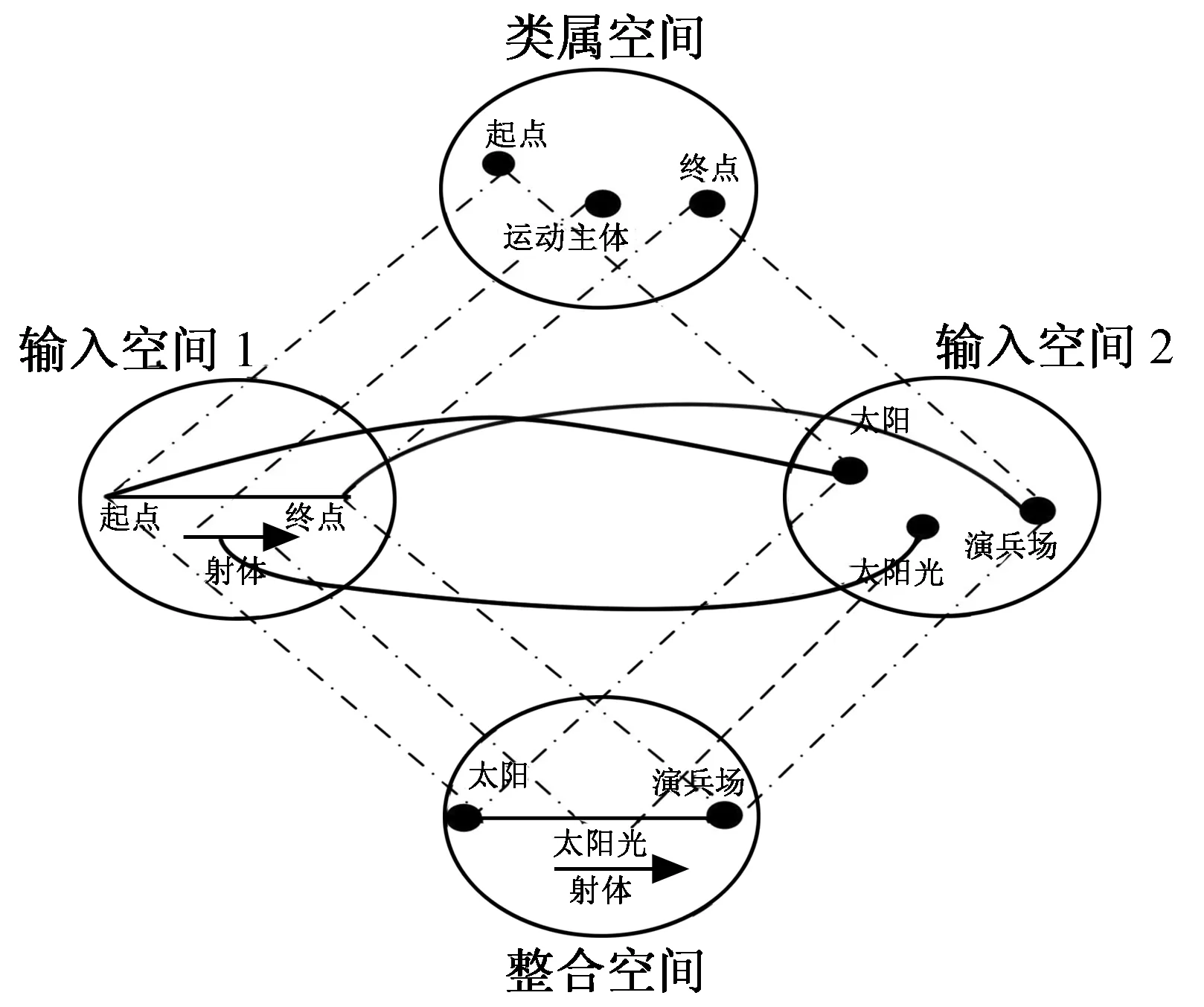

例(4)中的诗词均包含临现路径虚拟位移,现在以“一山飞峙大江边”为例,详细分析临现路径虚拟位移的概念整合过程(见图2)。“一山飞峙大江边”描绘了庐山的地理位置,歌颂了祖国的大好河山。然而理解这句诗,人们需要构建4个心理空间:(1)一个是表征真实位移的输入空间1,一个客观物体从起点向长江边飞去;(2)一个是表现静止物体空间状态的输入空间2,长江和庐山客观存在于那里;(3)类属空间包含了一切运动的两个必要抽象元素,运动主体和参照物;(4)整合空间包含了输入空间1和输入空间2中的部分元素,但同时产生两个输入空间中都不具有的既包含运动又包含静止的层创结构。

图2 临现路径整合模型

在图2中,输入空间1是一个真实物理位移空间,含有射体(运动主体),它沿着一定的路径发生客观位移,在运动的过程中存在参照物。输入空间2中,长江充当参照物,用来描述庐山的位置,与输入空间1中的参照点相对应。但客观上输入空间2缺乏运动主体,只能在概念上庐山与输入空间1中的射体相对应。在整合空间中,从输入空间1和输入空间2中投射进来的元素,通过“组合”“完善”和“扩展”一系列认知操作,输入空间1中的参照点与输入空间2中的参照物(长江)重合,庐山也发生位移,飞到长江之滨。从而产生层创结构,既包含了庐山的位移,也表征了其静止的空间方位。

(二) 散射路径虚拟位移

散射路径虚拟位移是毛泽东诗词中出现较多的另一类虚拟位移。例如:

(5)a.晓来百念都灰尽,剩有离人影。一钩残月向西流,对此不抛眼泪也无由。[19]34

b.洞庭湘水涨连天,艟艨巨舰直东指。[19]10

c.滚滚江声走白沙,飘飘旗影卷红霞。[19]249

d.飒爽英姿五尺枪,曙光初照演兵场。[19]247

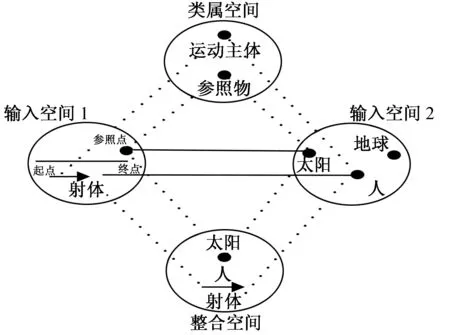

理解例(5)中的句子,需要构建4个心理空间,以“曙光初照演兵场”为例,具体分析散射路径虚拟位移的概念整合过程(见图3)。

图3 散射路径虚拟位移

在图3中,输入空间1建构了一个真实运动事件,一个射体(运动主体)从起点沿着某条路径移动,并到达终点。输入空间2则由静止的客观场景构成,即“太阳”“太阳光”和“演兵场”。太阳光是从太阳发出,也就是说太阳相当于起点。我们所讨论的是人的感官所感知的阳光,是触摸不到的,也是静止的,而不是物理学意义上太阳能。人们在认知上抽象出输入空间1和输入空间2的共同属性,即“起点”“运动主体”和“终点”,这些抽象元素共同构建了类属空间。也正是因为类属空间的存在,输入空间1和输入空间2中的元素才能进行有选择的跨空间映射。输入空间1中的“起点”与输入空间2中的“太阳”相互映射,输入空间1中的“终点”对应输入空间2中的“演兵场”,输入空间1中的“射体”的对应物为输入空间2中触摸不到的“太阳光”。输入空间1和输入空间2中部分元素和结构有选择地投射进整合空间,产生了输入空间1和输入空间2都不具有的层创结构,既描述了运动又表达了静止的场景,人们触摸不到的阳光本身是客观存在的,也是静止的,但它从起点运动到演兵场。

(三) 相对框架型虚拟位移

相对框架位移在人们日常生活中早已司空见惯,也是最直观的一种虚拟位移。在毛泽东诗词中,不乏包含此种类型虚拟位移的经典名句。

(6)a.翻身复进七人房,回首峰峦入莽苍。[19]258

b.坐地日行八万里,巡天遥看一千河。[19]289

现在以“坐地日行八万里”为例,具体分析相对框架型虚拟位移的整合过程(见图4)。

图4 相对框架型虚拟位移

理解这句话,也需要涉及4个心理空间,一个是输入空间1,包含了一个真实运动事件,即一个客观物体(射体)沿着起点向终点运动,并且存在一个参照点。输入空间2表征了一个复杂的客观场景。在这个场景中,既存在运动,又存在静止。运动的是太阳和地球,而人是静止的。同样,人们在认知上抽象出输入空间1和输入空间2的共同属性,构建了类属空间。类属空间包含运动主体和参照物,它决定着输入空间1和输入空间2跨空间映射。输入空间1中的射体与输入空间2中的“人”相互映射,输入空间1中的参照点与输入空间2中的“太阳”相互映射。在整合空间中,不仅包含输入空间1和输入空间2中有选择投射进来的元素和结构,通过“组合”“完善”和“扩展”,会产生输入空间1和输入空间2各自均不存在的层创结构,即输入空间2中的“人”与射体重合,“太阳”与参照点重合,静止的人相对于太阳“日行八万里”。

三、结语

虚拟位移现象虽然普遍存在于人类语言之中,不同学者也从各自的理论视角阐释这一特殊语言表达形式。文章选取的三种虚拟位移路径相对研究较少,能弥补这一方面的不足。概念整合理论能为虚拟位移提供强大的认知理据,文章进一步研究虚拟位移的认知机制,有助于人们更好地理解虚拟位移现象。毛泽东的诗词具有较高的文学和历史研究价值。文章首先人工检索其69首诗词中的虚拟位移表达,再结合概念整合理论对其进行认知阐释,揭示了伟人诗词背后的认知机制,有助于毛泽东诗词的理解和传播。

[1]TALMY L.How language structures space[M].New York:Plenum Press,1983.

[2]TALMY L.Fictive motion in language and ception[M].Cambridge:MI Press,1996.

[3]TALMY L.Toward a cognitive semantics Vol.1:concept structuring systems[M].Cambridge:MIT Press,2000.

[4]LANGACKER R W.Virtual reality[J].Studies in the Linguistic Sciences,1999,29(2):77-103.

[5]MATSUMOTO Y.Subjective motion and English and Japanese verbs[J].Cognitive Linguistics,1996,7(2):183-226.

[6]TAKAHASHI K.Construal of fictive motion categories:a con-trastive study between English and Thai[C].The 9thInternational Cognitive Linguistics Conference.Seoul:Yonsei University Seoul KOREA,2005.

[7]邓宇.宋词中的散射虚构运动认知解读[J].西华大学学报(哲学社会科学版),2013(6):70-74.

[8]范娜.英语虚拟位移中的概念整合和转喻[J].解放军外国语学院学报,2014(6):99-106.

[9]张辉,孙明智.概念转喻的本质、分类和认知运作机制[J].外语与外语教学,2005(3):1-6.

[10]MATLOCK T.Fictive motion as cognitive simulation[J].Memory & Cognition,2004,32(8):1389-1400.

[11]MATLOCK T.Abstract motion is no longer abstract[J].Language and Cognition,2010,2(2):243-260.

[12]FAUCONNIER G.Mental spaces:aspects of meaning construction in natural language[M].Cambridge:Cambridge University Press,1994.

[13]FAUCONNIER G.Mappings in thought and language[M].Cambridge:Cambridge University Press,1997.

[14]余立祥,梁燕华.概念整合视阈下的文学文本创造性翻译理据:以莫言《蛙》英译本为例[J].江西理工大学学报,2015(4):92-96.

[15]LAKOFF G,JOHNSON M.Philosophy in the flesh:the embodied mind and its challenge to western thought[M].New York:Basic Books,1999.

[16]王文斌,熊学亮.认知突显与隐喻相似性[J].外国语,2008(3):46-54.

[17]黄华新,韩玮.现代汉语主观位移句的认知理据探析[J].浙江大学学报(人文社会科学版) ,2012(4):47-56.

[18]李人凡.鲲鹏之路:毛泽东诗词美学发展论纲[M].南宁:广西人民出版社,1998.

[19]张友平,张静思.毛泽东诗词全新对照译文[M].北京:红旗出版社,2013.

责任编辑:赵青

10.3969/j.issn.1673-0887.2016.04.016

2016-04-12

余立祥(1991—),男,硕士研究生。

H13

A

1673-0887(2016)04-0071-05