颅内静脉窦血栓的CT与MRI表现

2016-09-19孙雪莲

孙雪莲

(辽宁省沈阳市第二中医医院放射科,辽宁 沈阳 110101)

颅内静脉窦血栓的CT与MRI表现

孙雪莲

(辽宁省沈阳市第二中医医院放射科,辽宁 沈阳 110101)

目的:探讨颅内静脉窦血栓形成(cerebral venous sinus trombosis,CVST)的CT与MRI影像特征,结合病因分析,为临床提供可靠资料,达到有效治疗目的。方法:回顾性分析我院收治的30例CVST患者的影像及临床资料。30例均行CT、MRI扫描。结果:CT平扫12例可见直接或间接征象,如静脉窦异常高密度影、皮层下出血性脑梗死等;18例未见确切异常表现,其中10 例CT静脉成像(CTV)表现为颅内静脉窦充盈缺损及闭塞。MRI见静脉窦流空信号消失及静脉窦不显影或条状低信号影。MRI静脉成像(MRV)少部分有乙状窦、横窦、直窦闭塞表现,大部分以矢状窦闭塞为主要表现。结论:头颅CT扫描能简单、快速地检出急性CVST;而亚急性和慢性者,常规MRI及MRV表现具有特征性,是诊断CVST的可靠手段。

窦血栓形成,颅内;体层摄影术,X线计算机;磁共振成像

颅内静脉窦血栓形成(cerebral venous sinus trombosis,CVST)是由多种病因导致的以脑静脉回流受阻、脑脊液吸收障碍为特征的一组特殊类型的脑血管病[1]。临床表现多样,且缺乏特异性,诊断较困难,误诊率高,严重者可导致死亡,近几年其发病率上升。因此,选择合理、有效的检查方法,尽早诊断、治疗尤为重要。影像学检查是该病确诊的首要诊断依据[2]。本研究对我院2007年1月至2015年10月30例CVST患者的CT及MRI表现进行回顾性分析,旨在选择有效的检查方法,达到早期诊断、合理治疗的目的。

1 资料与方法

1.1一般资料30例中,男19例,女11例;年龄25 ~84岁,平均54.5岁。其中5例无明显诱因,8例有心脏病史(心瓣膜病),5例既往下肢静脉窦血栓,4例为产褥期,4例患严重感冒,2例阑尾炎术后,1例中耳炎,1例颅脑外伤。13例头晕、头痛;5例恶心、呕吐;6例肢体力弱、嗜睡;5例视乳头水肿、复视;4例肢体行动不利、偏瘫。30例均行腰椎穿刺检查,脑脊液(CSF)压力均不同程度增高,19例(200 mmH2O≤CSF压力<300 mmH2O);11例CSF压力>300 mmH2O,蛋白及白细胞大多正常或轻度升高。其中11例经手术治愈;10例溶栓后好转;6例高龄患者由于合并其他疾病无明显好转;1例颅脑外伤患者死亡。

1.2仪器与方法30例均行CT与MRI扫描。CT检查采用Siemens 16层CT扫描仪,行常规头颅平扫。扫描参数:120 kV,150 mA,层厚6 mm,层距6 mm。扫描范围从听眦线至颅顶。CT静脉成像(CTV)扫描参数:120~140 kV,40~120 mAs,矩阵512×512,层厚4 mm,螺距1.15,延迟10 s。采用高压注射器经肘静脉注射对比剂碘海醇75 mL,流率3.0 mL/s。MRI应用GE Signa HD 1.5 T MRI扫描仪,头颅双控阵线圈。常规平扫横断面T1FLAIR,TR 2 100 ms,TE 25 ms,TI 750 ms;横断面SE T2WI,TR 3 000 ms,TE 110 ms;冠状面T2FLAIR序列,TR 9 000 ms,TE 130 ms,TI 220 ms。MRI静脉成像(MRV)采用冠状面2D-TOF序列,TR 23 ms,TE 4.1 ms。层厚1.5 mm,层距1.5 mm。扫描范围从颅底到颅顶。

2 结果

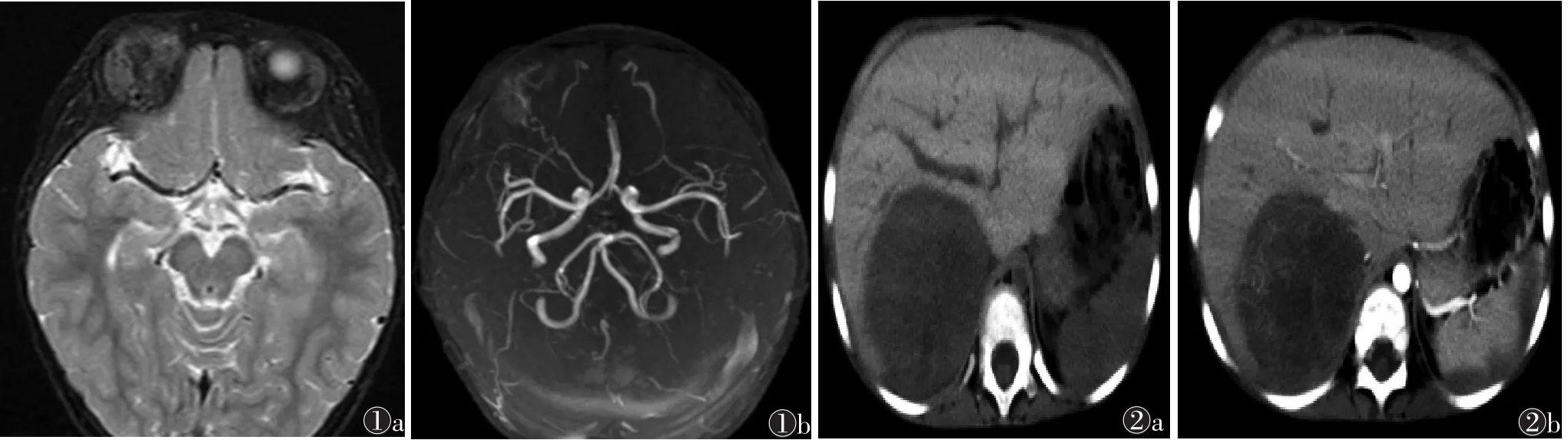

2.1CT表现30例中,12例CT平扫呈直接或间接征象,其中5例呈上矢状窦高密度三角征、束带征(图1),提示为上矢状窦后部的新鲜血栓,CT值50~70 HU。4例横窦、直窦异常高密度,3例脑室缩小、皮层及皮层下见斑片状出血病灶。CT平扫未见异常的18例中,10例CTV表现为颅内静脉窦不同程度充盈缺损,其中1例CT平扫颈静脉孔附近异常高密度影,周围见扩张、迂曲静脉血管(图2a),CTV证实为右侧乙状窦、横窦静脉窦血栓形成(图2b)。

2.2MRI表现30例中,12例经CT平扫及10例经CTV检查证实及高度怀疑CVST的患者,经MRI及MRV证实静脉窦血栓存在,表现为颅内静脉窦的流空效应消失,T1WI呈等信号,T2WI呈低信号,MRV显示静脉窦血流高信号消失;其中9例病变边缘可见静脉侧支形成,引流静脉扩张。8例行CT平扫及CTV未见异常者,经MRI及MRV扫描,7例见颅内静脉窦局限性狭窄,颈内静脉多发充盈缺损影,结合病情发生、发展过程,高度怀疑静脉血栓形成。1例左侧横窦、乙状窦边缘模糊,形成不规则,考虑静脉窦血栓(图3)。10例行MRI及MRV检查者颅内部分静脉窦T1WI及T2WI均呈高信号影,周围脑实质内见斑片状长T2信号影,提示水肿;半个月后复查MRI,部分血栓再通,重新出现流空信号,T1及T2血栓呈低或混杂信号,Gd-DTPA增强扫描呈均匀强化。

图1 女,45岁,重度感冒,静脉输液后肢体行动不利、偏瘫,双侧额顶叶静脉性梗死伴出血 图1a,1b 分别为CT平扫半卵圆中心及大脑皮质表面层面,上矢状窦高密度三角征及索带征 图2女,52岁,头痛、头晕1 d,右颈静脉远端、乙状窦、横窦血栓 图2a CT平扫鞍上层面示右侧横窦高密度影,周围见迂曲、扩张血管影 图2b CTV示颈静脉远端、乙状窦、横窦未见显影 图3男,63岁,右侧肢体不利,左侧横窦、乙状窦血栓 图3a,3b MRV示左侧横窦、乙状窦边缘模糊,形成不规则

3 讨论

CVST的年发病率约5/100万,占脑卒中的0.5% ~1.0%[3]。颅内静脉窦血栓导致脑静脉发生回流、静脉窦窦腔闭塞等,可造成颅内压增高等[4]。其常继发于大的出血性病变导致的经天幕脑疝,其次是多发病变或弥漫性脑水肿所致的脑疝。CVST缺乏特异性,其症状、体征表现各异。急性起病,也可缓慢起病。最常见的症状有头痛、头晕、局灶性神经功能缺损、癫痫发作、意识障碍、视盘水肿等。儿童、孕妇、青壮年、老年人均可发病,据报道[5]发生于青壮年相对较多,男女比例1.29∶1。发病原因分为感染性与非感染性2种,约20%原因不明[6]。感染性CVST,最常发生在海绵窦和乙状窦,常见病灶有颜面部病灶,特别是危险三角内的疖、痈等化脓性病变,易通过眼静脉进入海绵窦;耳部病灶如中耳炎或乳突炎可引起乙状窦血栓形成;蝶窦或筛窦炎症,通过筛静脉或破坏蝶窦壁而入海绵窦;颈深部或扁桃体周围脓肿、上颌骨骨髓炎等;脑膜炎、脑脓肿可经皮质静脉累及上矢状窦等。非感染性CVST形成病因及危险因素中,有各种导致血液呈高凝状态的疾病或综合征,如全身衰竭、脱水、慢性消耗性疾病;妊娠及产褥期、脑外伤及血液病,如真性红细胞增多症、急性淋巴细胞白血病、血小板增多症、阵发性血红蛋白尿症、先天性或获得性凝血机制障碍(抗凝血酶Ⅲ缺乏、蛋白C、蛋白S缺乏、凝血因子Vleiden突变及活性蛋白C抵抗等)[7]。

CT平扫在一定程度上对CVST起提示作用,对CT或CTV提示可疑静脉窦血栓形成者,应及时行MRI及MRV检查[8],以弥补CT平扫之不足。颅内静脉窦的流空效应消失,MRV显示受累静脉窦闭塞、狭窄、充盈缺损[9],因静脉回流障碍,常见脑表面及深部静脉扩张、静脉血瘀滞及侧支循环形成等表现可明确CVST。MRI可分辨出CVST病情发展的不同时期;有学者将其MRI改变分为4期[10]:急性期(发病<1周),T1WI、T2WI上静脉窦或静脉内正常血管流空现象消失,T1等信号,T2低信号;亚急性期(发病1~2周),T1、T2均示高信号;慢性期(发病2周~3个月),血管流空现象重新出现,T1、T2信号减弱。部分患者发病4个月后MRI示管腔内等密度信号,无正常流空现象,表明持续闭塞。MRI间接征象与CT均出现脑水肿、出血、梗死及脑室系统改变的影像。MRV可确认主要的静脉和静脉窦的闭塞,如上下矢状窦、直窦、横窦、Galen静脉等,其内血流信号消失,可为临床治疗提供重要依据。患者首诊常规检查CT时,部分患者可发现病变,对急诊CT正常或可疑者,应及时行MRI及MRV,两者联合是目前诊断CVST首选的检查方法[11-13],MRI无创、简单易行、敏感性强,能够作出早期诊断,且可用来随访,还可观察由静脉窦血栓继发的脑实质病变。

总之,CT、MRI检查技术简单、实用、快速,可用于静脉疾病的筛选、诊断,值得临床推广使用。

[1]王维治.神经病学[M].4版.北京:人民卫生出版社,2001:160-161.

[2]顾晓苏,徐得恩,周永.颅内静脉窦血栓形成的临床与影像学特点[J].临床神经病学杂志,2012,25(2):111-114.

[3]杨彦伟,王梅云,白岩.多模态MRI在颅内静脉窦血栓形成诊断中的优势[J].磁共振成像,2013,4(2):108-111.

[4]徐炳福.脑静脉窦血栓形成患者磁共振成像与磁共振静脉血管成像联合诊断的价值[J].中国实用神经疾病杂志,2015,18(5):42-43.

[5]Ameri A,Bousser MG.Cerebral venous thrombosis.[J].Neurologic Clinics,1992,10:87-111.

[6]Koopman K,Uyttenboogaart M,Hendriks HGD,et al.Thromboelastography in patients with cerebral venous thrombosis[J].Thrombosis Research,2009,124:185-188.

[7]Wasay M,Azeemuddin M.Neuroimaging of cerebral venous thrombosis[J].J Neuroimaging,2005,15:118-128.

[8]凡平林,陈阳,屠路,等.脑静脉窦血栓形成的CT和磁共振成像诊断[J].实用医学影像学杂志,2015,16(2):176-178.

[9]胡俊,史树贵,陈康宁.三维磁共振静脉成像与DSA在颅内静脉窦血栓形成的诊断中的应用[J].中国脑血管病杂志,2014,11 (4):188-191.

[10]Isensee C,Reul J,Thron A.Magnetic resonance imaging of thrombosed dural sinuses[J].Stroke,1994,25:29-34.

[11]李存江,王桂红,王拥军,等.脑静脉窦血栓形成的早期诊断与治疗[J].中华神经科杂志,2002,35(2):66-67.

[12]侯林,梁粟,丁承宗,等.脑静脉窦血栓形成1例[J].中国中西医结合影像学杂志,2014,12(1):107.

[13]周仪,陈茂刚,符益纲,等.磁共振影像在脑静脉和静脉窦血栓诊断中的价值[J].中国CT和MRI杂志,2009,7(6):23-26.

10.3969/j.issn.1672-0512.2016.05.021

孙雪莲,E-mail:915832805@qq.com。

2015-01-22)