构建以“探究”为核心学习行为的初中物理课堂

2016-09-09许帮正

■许帮正

教学主张

构建以“探究”为核心学习行为的初中物理课堂

■许帮正

“探究行为”是指学生在探究学习过程中有目的的探查活动和体验行为,基于“探究行为”设计和评价初中物理课堂教学,可为落实培养目标提供切实可行的实践途径。基于此,2009年至今,笔者所在的课题组先后开展了“学生科学探究行为的评价”和“初中物理‘行为课堂’的构建”两项江苏省重点规划课题研究,立足课堂实践,着力构建以“探究行为”为核心学习行为的初中物理课堂生态。接下来,笔者将结合课例稍作阐述,以与同行交流。

案例1浮力教学流程图

图1

一、解读教材,以探究活动的方式设计学习任务

教材是课堂学习的载体,是课程标准的具体体现,体现方式一般表现为具体的学习任务。基于“探究行为”设计物理课堂教学,必须准确把握课标要求,明晰教材中每个模块的学习任务目标,以探究活动的方式设计学习任务。具体见笔者设计的“浮力”教学流程(见图1)。

二、设计“思维载体”和“资源载体”,凸显学生的探究行为

剖析探究的特质。探究应该是基于问题、借助一定的手段去发现和建构规律的过程,所以,“探究行为”的设计重点应该是以问题为核心的“思维载体”和以实验为核心的“资源载体”的设计。

1.思维载体的设计。

认知心理学认为,“行为”是“思维”的体现,“行为”又可以促进“思维”的创新,“行为”与“思维”结合的纽带就是“有价值的问题”。为使思维活动既连贯又不乏跃迁,应根据学习目标,将问题整合成具有内在逻辑的问题链或问题群。

案例2“力”的复习简要流程设计学习目标:

1.利用归纳法得出“力是物体对物体的相互作用”和“力的作用是相互的”。

2.基于测量分析重力大小与质量关系。

3.基于控制变量的思想和方法,设计探究影响滑动摩擦力大小的因素。

4.分析常见的事例或实验,体验重力、弹力、摩擦力的存在,进而能在实际情境中判别力并会用示意图表示。

教学流程:

环节一:基于现象的分析

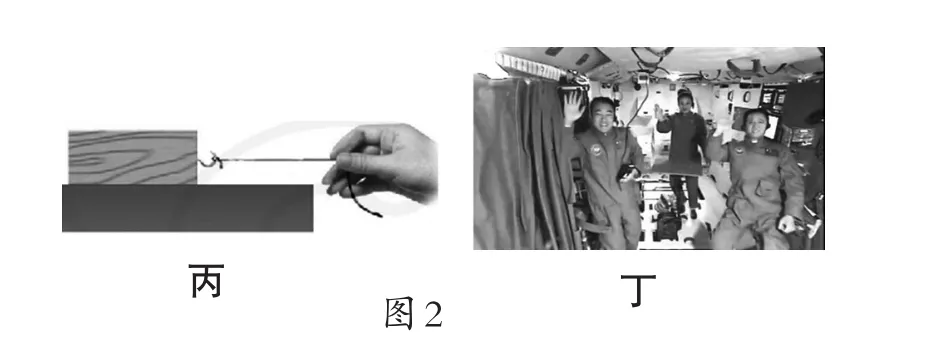

出示三幅图并配一段视频(截图见丁),请学生讨论并顺次回答下列问题:

图2

1.从甲、乙、丙、丁中各找到一种力,并描述“什么是力”以及“力的作用是相互的”。

2.分析图甲,说明重力的特点,并画出这个力。图丁中王亚平老师是否受到重力作用?

3.分析图乙,手拉弹簧时,手受到的力是如何产生的?画出这个力。

4.分析图丙,当绳索拉力为3N时,如果木块没动,请画出木块所受的摩擦力;如果木块被匀速拉动,请画出这个摩擦力;思考木块被加速拉动时,摩擦力大致的范围。

(设计说明:此环节是针对第1、4组目标设计)

环节二:基于实验探究的分析

实验1:取质量相等的四只钩码(每只50g)和弹簧测力计一只,提出如下问题:

1.如何设计实验说明“弹力大小与形变的关系?”

2.如何正确地测出物体所受重力的大小?(请学生上台演示,其余同学评估操作)

3.如何设计实验探究重力大小与质量的关系?请设计数据处理方案。

1.如何测量滑动摩擦力的大小?(请学生上台演示,其余同学评估操作)

2.如何改变接触面的粗糙程度?

3.如何改变接触面压力的大小?

4.怎样研究其中某一个因素对滑动摩擦力大小的影响?

5.如何改进你的方案设计?(请学生上台演示,其余同学对具体方案实施评估)

6.你还能想到采用何种方式减小木块运动时所受的摩擦力?

(设计说明:此环节是针对第2、3组目标设计)

2.资源载体的设计。

同理,以“功能结果”“社会结果”“心理结果”“成本结果”为自变量,分别以“安全感”“生活品质”“人际交流”“成就感”“自我价值”“娱乐兴趣”“归属感”为因变量进行线性回归分析,以性别、年龄、学历、收入、职业、旅游方式这6个题项为控制变量。使用“逐步法”(Stepwise),以P≤0.05为自变量选入标准,以P≥0.10为自变量剔除标准建立回归模型。调整R方>0.4,表明回归模型拟合度较高,P<0.05表示变量之间显著性强。标准化回归系数如表所示,可以发现结果层的4个因子与目的层的“娱乐兴趣”“归属感”两个因子的模型拟合度低,且无显著相关性(如表9所示)。因此,剔除这两项因子。

物理课程的实践性很强,要凸显学生的探究行为,应该倡导把实验作为核心的课程资源,让实验教学成为提升学生学科素养和体现课程理念的重要途径。实验教学设计的关键是要引发学生的思维,让学生在探究中发现规律。

案例3“牛顿第一定律”教学实录(片段)

图3

活动1:让小车动起来

师:同学们的桌上都有一辆静止的小车。如何让小车动起来?

生1:用手推,用力拉。

师:怎样才能让小车一直运动?

生2:一直用力。

师:咱们再做一组对比实验,先让小车车轮朝上(图甲),再让小车车轮朝下(图乙),用大约同样大小的力拉车并思考以下问题:1.拉力消失后,小车立即停止运动了吗?2.哪辆小车运动的路程更长?原因可能是什么?

学生两人一组完成实验,小组讨论并回答:

1.拉力消失后,小车并未立即停止(甲可以从细线的弯曲上看出);2.乙小车运动的路程更长。原因猜想:所受摩擦力比甲小。

师:如果没有任何摩擦呢?运动的乙小车能一直运动下去吗?

生3:能。

师(小结):生活中许许多多的现象似乎给我们这样一个经验,只有施加了力,才能使物体运动,要使物体持续运动,只有持续施加力,如“推车车动”“风吹树摇”“风停树静”,似乎“力是维持物体运动的原因”,而上述的探究告诉我们,事实并非如此。

在设计实验教学时,教师要关注以下两点:一是不同学段探究能力目标的层递性,其中八年级更加注重观察和描述、提问和猜想、操作与信息收集、交流与合作,九年级除继续关注以上四项外,逐步关注设计实验、信息处理、分析概括并提倡评估。二是不同实验类型探究能力目标的侧重点,其中演示实验侧重提升观察品质和分析能力,学生实验的探究过程更加深入且能力目标更为全面。

三、在实际探究中寻找问题的生成点,组织评估交流,提升学科思维品质

探究的课堂应该是灵动的课堂,再好的预设也不可能涵盖学生所有的表现。教师具体授课时,要善于捕捉学生实际探究行为表现中的有价值之处,利用评估和交流让思维的火花相互碰撞,以促进学生发展。

案例4“欧姆定律”教学中的评估活动实录

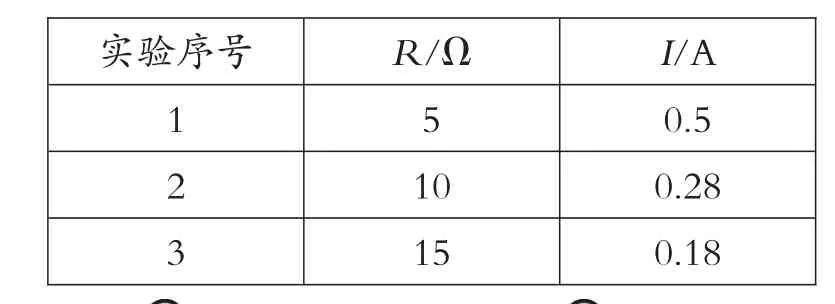

“欧姆定律”教学中,在控制U不变,研究I 与R的关系时,笔者巡视学生实验,发现有下列一组数据。在仔细观察了他们的接法后发现他们采用的是图乙的接法。

实验序号1 2 3 R/Ω 5 10 15 I/A 0.5 0.28 0.18

图4

当时,笔者心中暗喜,正愁没法解决本课的一个难点:如何分析该实验中存在的误差?于是,立即组织了下面的评估活动:

先请部分学生汇报数据,当绝大部分学生的数据与上表不一致时,请该组学生拿出了这组数据,并请其余学生评估。基本上,学生都认为是电流表读数出错。

笔者请该组学生在黑板上把自己的实验电路画成电路图(图乙),再次组织评估。于是大部分学生认为接法错了,应该采用图甲。

笔者提出第一个问题:甲、乙电路的接法中,电压表、电流表的测量对象是什么?

学生讨论后达成共识:甲图中电压表所测为电阻两端电压,而电流表所测为电阻和电压表的电流之和;乙图中电流表所测是电阻的电流,而电压表所测是电阻和电流表电压之和。

笔者又请其余学生再按照乙的接法进行实验,所得数据基本与该组相近,从而排除了电流表读数出错,认定是由于该实验的设计带来的误差。

于是又组织学生对该实验进行了有关实验误差的探讨。明确该实验存在误差的一个原因就是无法真正做到电压表、电流表均只测量电阻两端的电压和电流。

笔者提出第二个问题:那为什么采用图甲,与所得“欧姆定律”结论更贴近?关于这一问题,请学生在学完下一节后再给出意见。

可见,课堂教学中,如果教师能注意观察学生的探究行为,抓住问题的生成点,组织评估与交流活动,不仅可以提高课堂效益,同时也为学生的学科思维发展拓宽了空间。

四、构建基于探究行为的课堂教学评价的生态系统,以评价促进学习

课堂评价有三个关键要素,即清晰的学习目标是前提,科学的评价标准是杠杆,适时的反馈与指导是保障。换言之,教师首先要有“课程标准”的意识,要把课程标准中规定的“内容标准”转化为教学中的“质量标准”,转化的途径是依据课程标准解读教材文本,确定清晰的、可测量、可界定、可评价的课时学习目标。没有课程标准参照的教学无异于失舵的船,没有学习目标参照的评价更像是没有刻度的仪表盘。

课堂教学评价应该由“基于标准”的测量和与学习过程相伴的“基于学习目标”的及时性评价共同组成。关于测量技术,可以采用“习题选择”和“任务设置”的方式进行,以“浮力”教学中“阿基米德原理”的研究过程为例,要完成该原理的探究,必须知道液体对浸在其中的物体有浮力,知道如何用弹簧测力计测出这个浮力,这里不仅有知识上的要求,同时也有操作技能上的要求。而要评价这两点,我们必须找到一个切实可行的探究任务,以显现学生的探究行为,评价学生的探究能力。所以,在授课时笔者直接利用课后思考题设计了一组探究(具体参见“《浮力》教学实录”中的课堂评价活动)。关于及时性评价技术,在实施课堂教学时,只要我们能够构建“以‘探究行为’为核心学习行为”的课堂生态,以问题作为指引,然后再设计一定的情境,组织学生通过有目的的实验、研讨或思维的交流活动解决所设置的问题,此时学生所体现出的就是探究行为,而在解决过程中组织好师生评估,这就是一种质性评价过程。只有跳出特质论的窠臼,从研究特质向研究过程转变,强调能力与过程的动态且可控制的相互作用,才能切实起到以评价促进学习的目的。

综上所述,构建以“探究行为”为核心学习行为的初中物理课堂,重点是考虑探究行为发生的载体,着眼于“探究行为”设计课堂教学,着眼于“学科思维”组织课堂教学,并以评价促进学习。具体的课堂操作技术路径如图(见图5)。

图5