基于“任务驱动”优化教学设计的课例研究

2016-09-05王瑶

摘要:通过“任务驱动”进行“乙酸乙酯的制取”的教学设计,把任务分解为思考酯化反应的特点、选择酯化反应条件和装置设计系列任务。教学实践表明,“任务驱动”有利于提高学生实验设计能力和创新能力,让学生体会到知识的实践意义;使用“任务驱动”教学模式时,需要根据学生的知能基础把主任务分解成适当的任务系列;必须坚持以学生为主体,激发他们的积极思维,发挥主动性和创造性,同时教师也要起好引导和辅助作用。

关键词:任务驱动;乙酸乙酯的制取;有机物制备实验教学;教学设计;课例研究

文章编号:1005–6629(2016)7–0035–04 中图分类号:G633.8 文献标识码:B

2011年,笔者曾经分析学生不善于将学过的有机物制备原理应用到新的问题中,并经常遗忘如何选择试剂、使用仪器的成因,尝试设计主动性学案来解决问题[1]。如今,随着上海会考和等第考新方案的逐步实施,高中化学基础课教学的课时和教学内容都开始了新的调整和变化,如何在有限的课时中,通过调整、优化教学模式,激发学生的学习兴趣,学会主动学习,成为一线教师必须思考的新问题。

“任务驱动”是建立在建构主义理论基础上的一种教学模式,它将教学的重点和难点设计在一个或几个典型的任务当中,让学生在这些典型任务的驱动下主动地进行学习活动,通过解决学习任务展开教学。学生在挑战难度适当的学习任务中,会自发地运用已有的知识、技能,通过一定的过程和方法,去解决实际问题[2]。“任务驱动”对学生来讲是一种主动的、非灌输式的学习方法,它自然会成为我们进一步改进有机物制备教学的一种合理选择。为此,笔者以“乙酸乙酯的制取”新授课为例,对如何利用“任务驱动”来优化化学教学设计进行探索、研究。

1 教学内容分析

“醋和酒香”是上海高二化学“初识生活中的一些含氧有机化合物”中的一节,其中“乙酸乙酯的制取”教学内容一直是本节课教学的重点和难点。通过对该内容的教学,可以让学生进一步理解有机合成反应的特点。乙酸乙酯的制取实验是高中有机物制备的重要实验之一,出现在溴苯、硝基苯制备实验之后,是必修课中学生接触到的最后一个有机物制备实验,该实验的装置设计和提纯方法有别于溴苯和硝基苯,是对有机物制备方法的一个提升。教材中关于有机化合物制备教学内容的设计,有利于在螺旋上升中完善学生有机物制备的知识体系。

本节课的教学重点和难点是引导学生掌握乙酸乙酯制备的原理和方法。该实验装置设计中,药品添加的顺序和用量、选择水浴加热的原因、导管的作用,以及饱和碳酸钠溶液的作用都是制备实验中教学的重点,也是学生学习的难点。

按照以往的教学经验,对该内容的教学往往是先分析反应原理,演示实验过程,分析饱和碳酸钠溶液的作用,最后介绍乙酸乙酯的性质。由于相应的学习方式是接受式的,学生对于酯化反应条件的选择和反应现象容易遗忘。

笔者认为,这是一节新授课,如果从有机物沸点低、有机反应副产物多的特点引导学生真正掌握有机合成的特点,学生就能够举一反三,利用已有的知识,去进行新的有机物合成。到了高三拓展课程中,利用本节课的教学思路去学习乙酸丁酯制备的课程,自然就水到渠成了。由此可以尝试以任务驱动、引导学生积极思考酯化反应的特点,从而搞好酯化反应条件的选择和装置设计的重点教学。

2 学生实际情况分析

学生对有机合成的认识始于硝基苯和溴苯的制备,对硝基苯中混酸的配置、加入苯的方法,以及硝基苯和溴苯的提纯所需要的药品和操作方法已经有所了解。但是制备乙酸乙酯的原料和产物的性质与硝基苯和溴苯的制备是有所不同的。如何将已有的知识迁移到新的问题中来,是本节课学生要解决的主要问题。

3 教学设计及过程

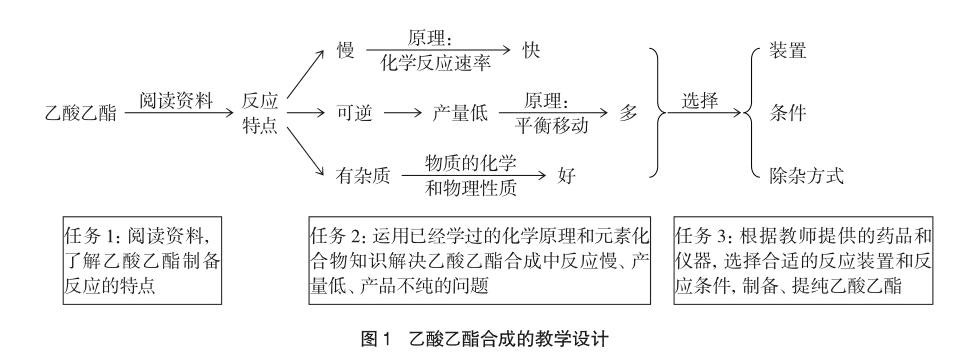

“乙酸乙酯的制取”是本节课学生要完成的主要任务,在设计任务时,需要将它分解成一个个容易完成的小任务,形成系列学习模块,通过系列任务的完成来实现总的学习目标。图1为教学过程设计图。

3.1 通过“任务驱动”引导学生了解乙酸乙酯制备反应的特点

[任务1]提供学案,并交流讨论酯化反应的特点。

中国名酒“女儿红”起源于晋代浙江绍兴风俗:父亲在女儿出生后将糯谷酿成黄酒,仔细装坛封口深埋在后院桂花树下,待到女儿十八岁出嫁时,用酒作为陪嫁的贺礼,恭送到夫家。长时间的陈放,使酒十分香醇。酒中的香醇是哪里来的呢?为了科学地回答上述问题,人们进行化学分析,发现其化学成分中98%是水和乙醇,1%~2%是呈香味的微量组分,主要包括有机酸、酯、醇和芳香族化合物等。酒香的成分很复杂,不同品牌的酒香有所不同。乙酸乙酯是各类酒中常有的一种酯。酯的含量虽然很少,但对酒香的形成有着重要的作用。

[学生活动]阅读,讨论,交流。

任务设计意图:酯化反应来源于生活,能够激发学生的学习动机,使学生产生阅读分析材料的积极性。通过任务让学生发现酯化反应“慢、可逆、产品不纯”,与工业产品生产应该“多、快、好”产生矛盾的特点,激发学生解决问题的欲望。

3.2 通过“任务驱动”引导学生运用已有知识解决乙酸乙酯合成遇到的问题

[任务2]如何在一节课有限的时间里合成出纯净的乙酸乙酯?

[学生活动]讨论,回答。

任务设计意图:在短时间内合成出纯净产品的任务和该反应的特点发生了矛盾,学生需要运用原有认知中的原理和元素化合物知识来解决新任务。在任务解决的过程中,化学反应速率和平衡移动原理,以及一些元素化合物的知识得到了复习、巩固,提高了学生解决问题的能力,使学生在解决问题的过程中,成就感油然而生,体会到化学学科的魅力。

3.3 通过“任务驱动”引导学生优化制备方案endprint

[任务3]根据教师提供的药品和仪器,选择合适的反应装置和反应条件,制备、提纯乙酸乙酯。

在解决问题的过程中,如果教师完全放手,让学生运用自己擅长的方式来完成任务,能有效地提高学生的自学能力和创造力,但就教学时间和学习效率而言,这种方式和教学的实际情况存在着矛盾。所以,需要教师在教学过程中,设计一些梯度任务,给予学生一定的指导。

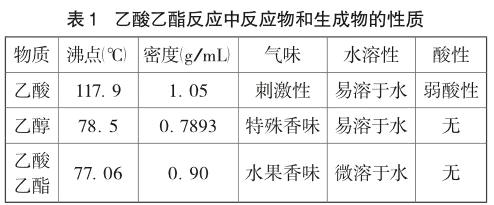

[小任务1]要想在今天课堂有限的时间里制得乙酸乙酯,就必须要加快这个反应的化学反应速率,如何实现呢?结合表1提供的数据,进行思考。

[学生活动]根据实验原理,结合在无机部分学到的化学反应速率理论,可以通过选择适当的催化剂和提高反应温度来完成任务。

在学生提出加热的方法后,教师演示直接加热反应物的实验,3分钟后学生观察到产物变黑。经过讨论后,学生得出水浴加热的实验条件,同时提出了水浴加热耗时较长的缺点。

[小任务2]如何尽可能多地生成乙酸乙酯?根据教师提供的乙酸和乙醇的价格,解决这个任务。

[学生活动]运用化学平衡移动理论,选择增大廉价反应物的浓度,或者减小生成物浓度来解决任务。

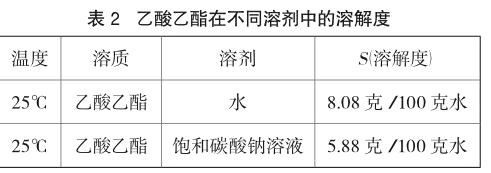

[小任务3]根据表1和表2中的数据,分析产品中可能有哪些杂质?设计制备纯净乙酸乙酯的方法。

[学生活动]根据有机物沸点较低的特点,分析产物中会混入有乙酸和乙醇。利用元素化合物知识,选择饱和碳酸钠溶液可以实现产品的提纯。

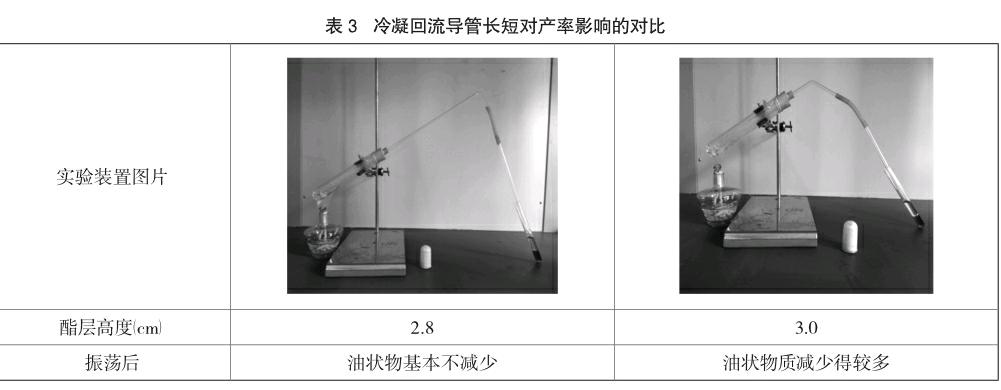

[教师]边介绍操作要点,边演示向饱和碳酸钠溶液中滴加酚酞的作用和导管插入的方式等。(为缩短反应时间在课堂演示中采用了套管试验,该装置为上海市东昌中学吴民生老师设计,装置图见表3,采用蒸气浴加热,3分钟反应基本结束)

[小任务4]准备实验的时候,教师曾使用了两套不同的装置来制取乙酸乙酯,发现产率有所不同。实验现象及产品有关数据见表3。请分析两套装置的差异,谈一谈为什么产品的产率有明显的差别。

[学生活动]观察后发现第二套装置导管较短,产品振荡除杂后有机层消失得比较多,进而主动总结出冷凝回流装置在有机合成实验中的重要意义。

[小任务5]根据不同的有机物制备特点,结合学过的溴苯和硝基苯的制备实验,总结有机物制备的装置和除杂规律。

任务设计意图:通过前面3个小任务,引导学生解决了乙酸乙酯制备中的困难,实现了反应的“快、多、好”。在合成任务完成后,找到了实验中的拓展点,即通过小任务4,让学生对实验装置的优劣进行比较。在比较的过程中,学生的主观能动性被激发,自主地总结出冷凝回流装置的作用,完善了有机合成的知识体系。小任务5是整节课的整合环节。因为前面任务的完成,只是完成了教学的基本要求,大部分学生未必能够自发地将新的知识和已有的知识整合成系统的、有逻辑的知识体系,形成解决新问题的能力。所以,在课堂教学的最后一部分,设计了由学生来整合教学内容的环节,为选修化学的学生今后学习乙酸丁酯的制备打下了基础。这样的设计既能控制整体教学进度,又便于因材施教,发挥学生的学习主动性,激发创造欲望。

4 教学反思

“任务驱动”的实践最终取得了使师生都很满意的教学效果。经过反思,笔者进一步认识到:

4.1 “任务驱动”教学模式有利于提高学生实验设计能力和创新能力

在完成教学任务时,如果直接将教材中学生实验的内容呈现给学生,他们可能会比较容易理解教材装置设计的意图,但是很难自发地将乙酸乙酯的制备方法和已经学过的溴苯和硝基苯的制备方法联系在一起,不会主动思考其中的不同和相似之处,其解决问题的能力也得不到发展。“任务驱动”的教学模式,将实验中的重点和难点分解成有联系的、层层深入的任务模块,学生在解决问题的过程中,自己评价、选择、设计合成装置,再对教材的装置进行分析和评价,体会到了有机合成的特点,激发了他们再创造的欲望,在任务解决的过程中提高了学生的实验设计能力和创新能力。

4.2 “任务驱动”教学模式有利于让学生体会到知识的实践意义

“乙酸乙酯的合成”教学内容出现在高二第二学期的教学任务中,如何让学生体会到之前学过的化学原理和元素化合物知识在科学研究中的应用,是设计本节课时教师要呈现给学生的重要内容。“任务驱动”教学模式成为了非常有效的载体。通过有效的“任务驱动”,引导学生通过分析、比较、归纳等科学方法,体会到化学理论对解决实际问题的重要意义。在解决问题的过程当中,学生形成了设计实验的策略性经验,这才是实验教学的重要任务和成功的法宝。

4.3 使用“任务驱动”教学模式时,需要根据学生的知能基础对主任务作适当的分解,形成任务系列

设计好化学学习任务是“任务驱动”教学模式的关键。为了达成教学目标而设计的主要任务往往是比较复杂的,需要学生具有比较强的问题解决能力。如果任务解决过程中,学生感到无从下手,耗费的时间过多,解决问题的积极性就会受到影响。教师在设计学习任务时,要根据学生实际的认知基础和能力基础,对一节课的主要任务进行适当的分解,形成具有逻辑关系、难度逐层递进的子任务,形成任务系列。这样的任务系列可以驱动学生在积极思考后,找到问题解决的方法,激发学习兴趣,同时又有利于教师控制教学进度,在有限的学时中高效地完成教学任务。

4.4 使用“任务驱动”教学模式时,必须坚持以学生为主体,激发他们积极思维,发挥主动性和创造性,同时教师也要发挥引导和辅助作用

在进行任务设计时,必须坚持以学生为主体,设计的任务尽量来自于生活和生产中真实的情境,只有真实的任务才能激发学生积极思维,发挥学习的主动性和创造性,让学生在任务解决的过程中体会到化学知识的魅力。由于“任务驱动”的教学模式具有一定的开放性,学生提出的任务解决方案有时也会五花八门、各有千秋,这样比较开放的课堂,就需要教师能够灵活地对学生的方案进行分析和评价,做好课堂的辅导工作,引导学生找到最佳的任务解决方案。

参考文献:

[1]王瑶.“乙酸丁酯的制备及净化实验”学案设计[J].化学教学,2011,(10):41~43.

[2]吴俊明,黎良枝.探索“任务驱动”下的化学教学设计与实施[J].化学教育,2004,(1):32~34.endprint