收入效应与利益分配:农民合作效果研究

——基于农民专业合作社

2016-09-05廖小静应瑞瑶邓衡山徐志刚

廖小静,应瑞瑶,邓衡山,徐志刚

(1.南京农业大学经济管理学院,江苏南京210095;2.福建农林大学经济学院,福建福州350002)

收入效应与利益分配:农民合作效果研究

——基于农民专业合作社

不同角色农户受益差异的实证研究

廖小静1,应瑞瑶1,邓衡山2,徐志刚1

(1.南京农业大学经济管理学院,江苏南京210095;2.福建农林大学经济学院,福建福州350002)

本文基于对合作社本质规定的讨论,构建了不同治理结构下不同角色农户受益程度与机制的分析框架,结合我国合作社发展现实提出了合作社影响的相关研究假说,并利用对江苏等3省18个乡镇合作社全面调查获取的18家设施蔬果合作社与相关农户的一手调研数据进行了实证检验。总的来说,由于我国合作社功能普遍很弱,合作社对普通成员生产和收入的促进作用十分有限;而由于成员异质性,核心成员受益程度普遍高于其他角色的农户。合作社治理结构和功能完善及其可持续发展问题都需要引起高度关注。

农民专业合作社;农户角色;受益差异;收入

一、引言

无论从理论还是国际经验看,合作社都被认为是有助于促进农民增收的组织制度创新。在理论上,合作社不仅可保留农户在生产环节的相对独立性,避免生产环节劳动监督的难题,又可实现流通环节和部分生产环节的规模经营,还能避免订单农业中由于契约双方力量不对等容易违约的问题[1];从国际经验看,欧美等发达国家农业合作社的销售额通常占到本国农产品销售额的30%-60%,在增加农民收入方面起到了重要的作用[2-3]。

自2007年《中国农民专业合作社法》颁布实施以来,中国合作社发展进入了一个新的历史发展阶段。但关于中国合作社发展的情况和对小农户生产和收入的作用,学界争议颇多,褒贬不一[4-5]。现有文献对我国农民专业合作社在现实中发挥作用众说纷纭,很大程度上是因为在研究方法、视角和数据上存在分歧或不足。对合作社的作用要有更为深刻而准确的认识和判断,现有研究存在的三方面不足之处必须得到改善。

首先,现有对中国农民专业合作社收入效应的评估主要运用单案例分析方法和一期横截面数据,研究结论的准确性和普适性存在不足。一些研究通过单个合作社案例描述指出加入农民专业合作社明显增加了农户的收入[6-7]但单案例研究通常很难做到在控制其他条件不变的情况下探讨因果效应,结论严谨性不够,研究结论由于案例的代表性问题也难以推广到其他合作社。也有少数研究利用大样本农户数据实证分析了加入合作社对农户增收的作用[8-10],但其样本农户或者只是来自于单个合作社影响研究结论的普适性,或者数据只是一期横截面数据,无法处理高收入农户内生选择加入合作社导致合作社作用高估的研究结论偏差。

其次,既有对合作社收入效应的研究通常将合作社假设同质对待,忽视了合作社之间的差异。很多文献指出,近年来我国农民专业合作社虽然数量获得了井喷式增长,但由社员自主创建的比例不高、真正规范的合作社不多、“空头社”、“翻牌社”现象普遍。成立合作社演变成了大农户获取国家政策支持和财政补贴的取利工具[11-12]。合作社发展质量存在重大差异的现实无疑会影响到对合作社整体作用的评估。但现有对合作社收入效应评估的研究多没有将这样的差异纳入分析,致使既有文献对上述现象的普遍性及其对合作社作用的影响都缺乏基本的判断。

第三,现有对合作社收入效应的研究基本将社员视为同质的,忽略了社员受益程度的差异性。中国的合作社为了获取政策支持,在成员边界的判定标准上往往采用双重标准,成员边界不清楚,在不少合作社中普通成员通常只具有称谓意义[11]。同时,“核心—外围”成员结构的存在不可避免地会导致内部人控制,诱发社员利益冲突、利益侵占、小农主体地位弱化等问题[13-14]。这些研究揭示了合作社发展过程中农户角色的冲突,但并未对这种冲突下农户受益程度的差异进行量化研究和判断。

本文试图在对合作社收入效应分析的过程中正视上述三个问题以期能对合作社作用有一个更为深入全面的认识。一是基于对江苏等3省18个乡镇合作社全面调查获取的18家设施蔬果合作社与相关农户的两期面板数据,检验合作社对农户收入的平均影响,考察现有的农民专业合作社从总体来看是否发挥了实质性作用;二是分析成员和非成员在合作社中受益程度的差异,检验合作社的成员边界是否清晰及合作社的溢出效应;三是分析合作社内部普通社员和核心社员受益程度的差异,检验合作社的益贫性。

本文先基于合作社的本质规定和治理结构提出合作社中农户受益差异的分析框架,并结合我国合作社发展的现实提出研究假说,进而利用设施蔬果种植户的问卷调查数据*之所以选取设施蔬果这一产业,原因有两个。一是不同产业间农户收入不可比,因此最好选取同一产业的农户进行收入比较;二是从理论上来说,设施蔬果产业很适合发展合作社。设施农业在化肥、农药、农膜等投入要远高于粮食和其他普通经济作物,同时,设施农业的产品品质鉴别难度大,组织化对减少信息不对称的作用较大,组织化潜在收益明显高于粮食作物和经济作物,组织化潜在利润更大[15]。对研究假说进行实证检验。研究不仅有助于充实合作社理论中有关政策推动、成员异质性对合作社收入效应影响的研究并提供经验事实,而且对于全面把握合作社的发展现状及其影响,对现有政策进行反思也具有重要的现实意义。后文安排如下:第二部分是分析框架和研究假说;第三部分是对合作社相关的不同角色农户收入进行简单比较分析;第四部分是用计量经济模型对研究假说进行实证检验;第五部分是全文总结与讨论。

二、分析框架与研究假说

在合作社中,农户既是服务的提供者和惠顾者,也是组织的所有者,合作社与其它组织的本质差别在于其可以实现“所有者与惠顾者同一”[16-17]。合作社能为社员带来不同于其他组织的好处,就是建立在自我服务,即“所有者与惠顾者同一”的本质规定之上的。它要求合作社盈余按惠顾额返还与合作社治理成员民主控制。也正因此,相对其他组织,合作社被认为更有利于保护作为惠顾者的普通社员的利益[18]。但是,现实中合作社能否发挥其不同于其他组织独特作用,必须符合以下三个条件:一是合作社要有实质的活动,提供社员所需要的服务,才能从根本上满足社员“自我服务”的需要。二是作为一个组织,合作社必须有明确的成员边界。否则,谁都可以享受合作社的服务,这样合作社要么会成为以营利为目的公司,要么会成为公益组织。三是成员内部异质性不能过强。若成员间异质性太强,比如成员的惠顾额差异太大,则盈余按惠顾额返还与民主控制之间就会产生不可调和的矛盾。因为此时剩余索取权与控制权高度不匹配,而这种剩余索取权和控制权的不对称安排将导致组织治理结构无法稳定[19-20],合作社将无法信守“所有者与惠顾者同一”的治理结构。

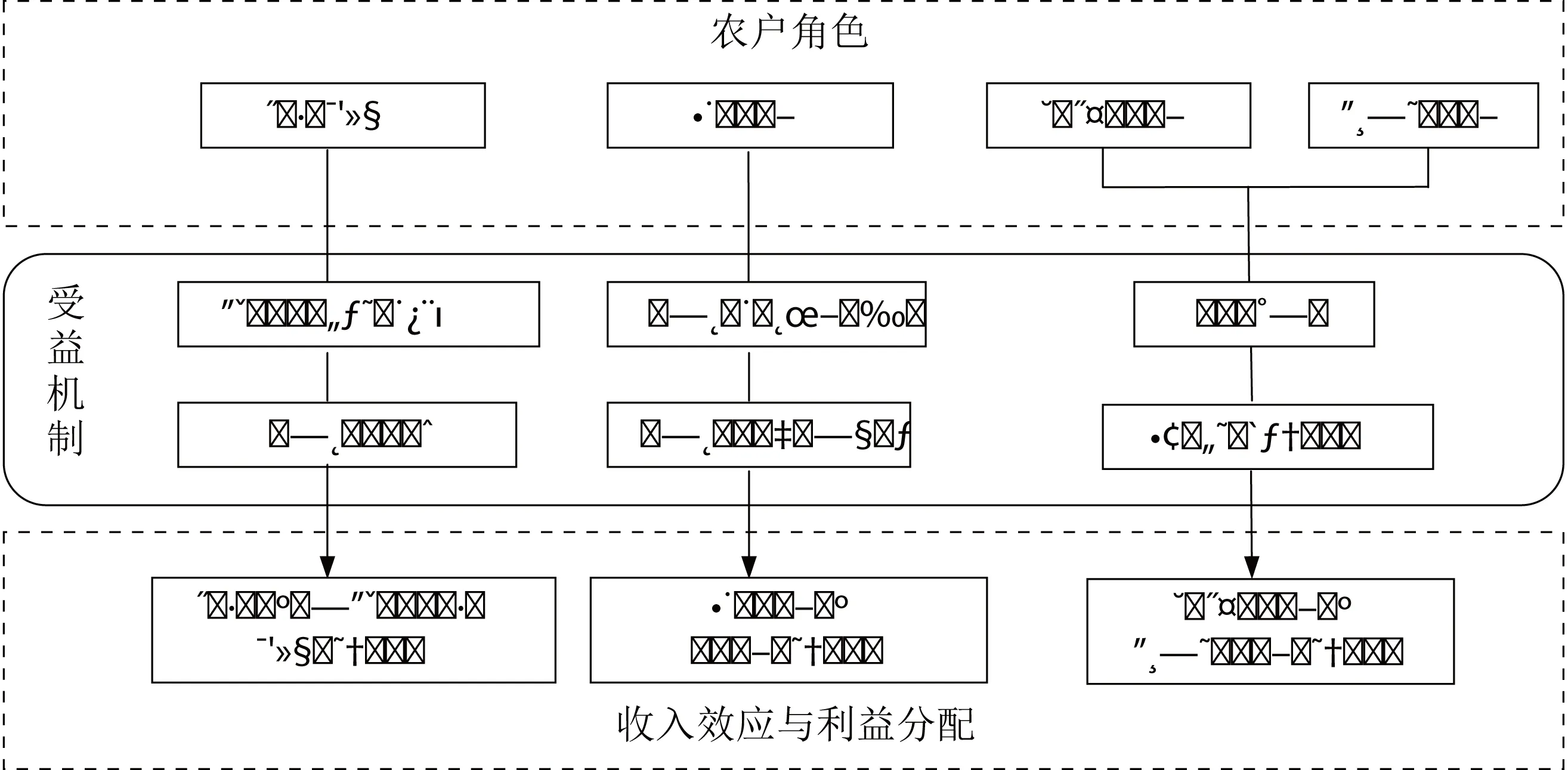

为了深入理解合作社对不同角色农户生产和收入的影响及利益分配差异,根据上述合作社的本质规定讨论,本文构建了一个在不同的合作社治理结构下,不同角色农户受益程度差异和受益机制的分析框架(图1)。假设有A、B两个同质的村庄,其中A村有一个合作社,B村没有合作社。根据农户与合作社的关系,可以将两村农户分成四种类型:A村中加入合作社的核心社员和普通社员,A村中没有加入合作社的非社员,以及外村农户,即B村所有农户。假设合作社活动不跨村,合作社对外村农户不会产生影响。按照上述三个条件,对A村合作社服务功能强弱、成员边界和成员异质性给予不同的假设,可以推断出合作社对不同角色农户不一样的影响。

(1)零效应:如果合作社功能极弱,极端情况是一个空组织,那么其对社员生产和收入的作用将十分有限。在这种情况下,村A的核心社员、普通社员和非社员都无法从合作社受益,合作社对他们收入的影响与对外村农户没有差异。

(2)收入效应:如果合作社有功能,对社员生产和收入有作用,且合作社内部社员能共同受益,但社员和非社员之间有清晰的边界,非社员无法从合作社受益,那么,合作社核心社员和普通社员的受益程度将明显大于非社员和外村农户,且合作社服务功能越强,这种差异将越明显。同时,核心社员与普通成员之间,非社员和外村农户之间则都没有明显差异。

(3)利益分配效应:如果合作社有作用,但成员间异质性很强,合作社作用仅限于核心社员,普通社员将无法受益,非社员更无法受益,那么,合作社对核心社员收入的影响会与普通社员、非社员和外村农户三类农户有明显差异,而后三类农户则无差异。

(4)溢出效应:如果合作社有作用且内部社员能够共同受益,而且合作社社员与非社员之间边界不清晰,即除了社员能够从合作社受益,村A非社员也能受益,能享受到合作社的溢出效应,那么,合作社对村A所有农户收入的影响将与外村农户有明显差异。

基于上述分析框架,结合中国农民专业合作社发展的现实,本文提出以下三个研究假说。

假说1:由于中国农民专业合作社功能普遍较弱,总体上有合作社村的农户与没有合作社村的农户之间的收入没有差异,但功能很强合作社对其所在村农户会有正面影响。尽管中国农民专业合作社目前数量很多,但其中大多数的服务功能都比较弱。一是中国合作社数量的急剧增加,一定程度上是由于政府的政策推动,有相当比例的合作社是出于政绩考核压力和获取财政专项转移支付资金而建立的[21-22],这导致“空头合作社”、“翻牌合作社”层出不穷。二是由于中国农民专业合作社产生和发展于农业产业化背景之下,其形成和发展不得不依赖于生产和运销大户、农村基层组织。在“强者牵头,弱者参与”的农民专业合作社内部,合作社具有明显的“产权锁定”的特征,导致合作社呈现出明显的功能弱化现象[23]。由于合作社无法为成员提供服务或功能较弱,就不能给成员带来收益的改善,更不可能对同村的非社员有溢出效应,因此,外村农户和有合作社村的农户在受益程度上就不会有明显差异。

图1 合作社不同角色农户受益差异与机制分析框架

假说2:中国合作社普遍功能弱且成员界限不清晰,合作社对同村的社员和非社员收入的影响没有明显差异;但很少数功能强合作社会力图设置边界防止溢出效应,合作社对同村社员和非社员收入影响有显著差异。中国合作社往往采用双重标准判定成员边界:在争取政府资助、寻求项目支持时,会尽可能扩展自己的成员边界,以获得更多数量的“带动农户”,但凡与其交易的农户都被称为合作社成员;但当进行盈余分配以及量化政府补助时,合作社又会尽可能缩小成员边界,通常以持股成员或核心成员甚至少数发起人为判定标准,以减少利益外溢。而且,由于中国合作社普遍功能弱、服务少,成员受益程度很低,设置边界本身也没有意义。但对很少数功能强的合作社,核心成员为防止盈余分流、会努力设置成员边界,防止溢出效应发生,非社员与社员受益程度会有明显差异。

假说3:由于中国农民专业合作社成员间异质性较大,农民专业合作社对核心社员的影响会高于普通社员。中国绝大多数合作社的成员异质性从成立之初就非常明显。部分成员因为具有更大生产规模、拥有更多的社会资本、物质资本,主要充当管理人员的角色,成为核心成员;普通农户则缺乏生产资源、人力资源和社会资源,且出于对风险的规避,主要充当惠顾者的角色[24]。普通成员大多是名义社员或被动参加者,与合作社的关系多只限于产品交易,日常管理和民主决策对于普通农户来说只是形同虚设[25]。在这种成员异质性背景下,核心成员的受益程度会高于普通社员,一是核心成员的规模通常较大,绝对受益程度更高;二是核心成员通常拥有更多的资本,能够在合作社中合理运用,以增加其受益;三是核心成员通常会优先利用销售资源和采购资源;四是当新技术引进后,核心成员通常会优先使用;五是当外部提供财政支持和补贴时,核心成员也可能优先获益。“强势核心成员”与“弱势普通农户”的合作的博弈结局通常被认为,合作社的剩余控制权和索取权被掌握在核心社员手里,合作剩余的分配更多地通过股份分红偏向核心成员[26],普通社员受益大打折扣。

三、农民专业合作社不同角色农户收入比较

本文分析数据来自课题组2014年9-10月在江苏、吉林和四川三省9县18个乡镇合作社的全面调查。调查最后访问到了18个大棚蔬果合作社。调查对象包括大棚蔬果合作社的负责人,合作社所在村若干大棚种植农户,包括参加合作社的社员和非社员,村会计,以及同镇没有大棚果蔬合作社村的若干大棚种植户。为了反映农户收入及特征的变化,调查收集了2008年和2013年两期数据。调研共收集了255户农户的数据,其中无合作社村农户、有合作社村非社员、有合作社村普通社员和核心社员*为了反映合作社内部农户角色的差异,问卷中设置了“是否核心管理人员”问题选项,对核心成员和普通成员进行区分。分别有40户、80户、115户和20户。

为了全面衡量合作社对农户的影响,本文选取了农户人均大棚收入、人均蔬果收入与人均总收入三个指标。人均大棚收入是大棚扣除成本后的净收入除以农业劳动力人口。选取人均蔬果收入是因为大棚种植户通常也会进行露地蔬菜轮作。人均蔬果收入是大棚的净收入与露地蔬果净收入之和除以农业劳动力人口。人均总收入是家庭总收入除以家庭总人口。同时,为了消除物价指数对收入的影响,本文的收入数据均使用当年CPI指数进行调整。

表1 各类农户角色的收入比较

资料来源:作者根据调查数据统计

表1列出了2008年、2013年各类农户三种收入的均值、两年变化的均值。可以看出,2008年外村农户和本村社员的人均大棚收入、人均蔬果收入、人均总收入的均值差异不大,到了2013年,核心社员的三类收入都普遍高于其他类型的农户。

为了进一步分析合作社收入效应在不同合作社之间的差异性,本文借鉴黄季焜等[27]对合作社服务功能测度的方法,对合作社功能强弱进行了区分。首先,将合作社的服务功能分为四种,分别是技术服务、购买服务、销售服务、资金借贷服务。然后,根据各项服务功能的强弱进行赋值。如果合作社提供的技术服务为0项,则赋值为0,提供的技术服务有1-3项,赋值为1,大于3项赋值为2;如果是农户自己购买农资,赋值为0;牵线购买,赋值为1,部分统一购买和全部统一购买农资为2;如果是自己销售,赋值0,牵线销售赋值为1,买断销售为2;如果合作社没有资金借贷服务,赋值为0,合作社担保借款赋值为1,合作社直接借款赋值为2。最后,对各合作社的四项服务功能进行等权重加权求和*为了检验结果稳健性,本文还设置了三套不同的权重来对合作社的服务功能进行加权求和。第1套权重,4类服务权重相等,均为25%;第2套权重,技术服务权重10%,其他3类服务权重各30%;第3套权重,技术服务权重10%,统一提供农资权重20%,统一销售权重30%,资金借贷权重40%。加权求和的得分在0-8分之间。但从三套权重的得分来看,差异不大。。样本合作社服务功能普遍较弱,没有任何功能的合作社占6个,得分最高的合作社也只有6分*18家样本合作社中,11家无任何功能或功能很弱,7家功能较强。11家无功能和功能很弱的合作社中,3家是纯雇工制公司,7家是基层政府组织为了获得补贴而成立的合作社,1家是农业园区注册的合作社。功能较强的合作社中,4家实际上是公司(经纪人)+农户,3家是大户联合团购生产资料的模式。。

为便于比较讨论以及实证分析,本文将合作社按功能强弱分为两类,第一类是没有功能和功能很弱的,即得分为0-4分的;第二类是功能较强的,得分为4-8分。从表2可以看出,总体来说,功能强的合作社,其社员的人均大棚收入增长值和人均蔬果收入增长值比功能弱的合作社所在村的社员要高;功能强的合作社,其核心社员的三类收入普遍高于功能弱的合作社的核心社员;功能强的合作社对非社员收入的影响并不明显。

表2 合作社服务功能与不同角色农户收入变化的关系

资料来源:作者根据调查数据统计

四、实证分析结果

(一)实证分析:收入效应、溢出效应与利益分配

本文建立了以下两个面板数据模型来研究合作社对不同角色农户收入影响的差异,考察合作社的收入效应、利益分配与溢出效应,以检验文中的三个假说。这里分析的样本将农户分为四类:无合作社村农户、有合作社村普通社员、核心社员、非社员。以无合作社村农户为基准,如果普通社员、核心社员与外村农户相比收入有明显差异,表明合作社有收入效应;如果非社员与外村农户收入相比有差异,表明合作社对非社员有溢出效应;如果核心社员与外村农户相比收入有差异,而普通社员与外村农户没有差异,则表示合作社利益分配偏向核心社员。

incit=α+βM1it+φM2it+σM3it+Zitγjεi

(1)

incit=α+βM1it+φM2it+σM3it+λinter1it+χinter2it+θinter3it+Zitγi+εi

(2)

上述模型(1)和(2)中,M1、M2和M3是取值为0和1的虚拟变量,M1为1时表示非社员;M2为1时表示普通社员;M3为1时表示核心社员;inter1是非社员M1与服务功能的交互项,inter2是普通社员M2与服务功能的交互项,inter3是核心社员M3与服务功能的交互项。服务功能变量根据第三部分功能得分设置的虚拟变量,0为功能弱,1为功能强。实证部分的服务功能变量均采用该指标。

解释变量Z是一组控制变量,包括农户户主年龄、性别、受教育年限*年龄、性别和受教育年限三个变量的两期数据不随时间变化,因此在用固定效应估计时被自动省略。、大棚种植面积(亩)、蔬果种植面积(亩)、当年是否经营农业、是否种植水果、所在村人均耕地面积(亩)、所在村人均收入(元)、所在村离最近高速公路距离(公里)。其中,蔬果种植面积是指大棚蔬果种植面积与露地蔬果种植面积之和。实证部分的控制变量均采用这些指标。附表1对计量经济模型中涉及的各变量进行了描述统计。

考虑到村庄有无合作社,以及农户是否参与合作社在理论上存在自选择问题,为此,研究专门比较了无合作社村农户、有合作社村农户2008年的人均大棚收入、人均蔬果收入和人均总收入以及部分家庭和村庄基本特征的差异。从表3可见,两类样本特征差异的t检验结果表明,总体上看,2008年两类村庄农户的收入和家庭基本特征没有显著差别,表明模型自选择问题不是一个需要特别处理的问题。

模型(1)和(2),包括后文的模型(3)-(6)都是面板数据模型,参数估计使用的数据是样本农户2008和2013年两期数据。这类模型参数估计的主要方法为固定效应估计(FE)和随机效应估计(RE)。至于选择固定效应估计量还是随机效应估计量一般采用Hausman检验方法来确定。对本文模型(1)-(6)固定效应估计量和随机效应估计量比较的Hausman检验结果表明,固定效应估计量具有一致性,因此,后文讨论都基于固定效应估计量。

回归结果见表4。回归结果表明,我们提出的三个假说均得到了验证。从模型1的回归结果来看,总体来看,核心社员的收入明显高于外村农户,普通社员与外村农户之间并没有差异。说明总体上合作社对于核心社员存在收入效应,而对于普通成员的作用不明显。非社员与外村农户之间的收入差异不明显,说明了我国合作社普遍较弱,合作社对于普通社员都无收入效应,对于非社员的溢出效应更无从谈起。

从模型2的回归结果来看,加入服务功能和农户角色的交互项之后,核心社员、普通社员与功能之间的交互项都显著,这说明在服务功能强的合作社,核心社员和普通社员的收入是显著高于服务功能弱的合作社的核心社员和普通社员的,即有收入效应。但即使是功能强的合作社,非社员的收入与功能弱的合作社所在村的非社员相比并没有什么差异,这说明普通社员与非社员之间的边界还是比较清楚的,即使功能强的合作社对于非社员也并无溢出效应。进一步的,从核心社员、普通社员与功能的两个交互项的系数来看,功能强的合作社,普通成员尽管能够受益,但受益程度远远低于核心成员。在5%的置信水平下,功能强的合作社,普通社员人均大棚收入平均和人均蔬果收入平均分别比功能弱合作社的普通成员高17906元和16580元。在1%的置信水平下,功能强的合作社,核心社员人均大棚收入平均和人均蔬果收入平均分别比功能弱合作社所在村的核心社员高36359元和37474元。

① 同方差检验采用的是Levene稳健检验方法。

注:括号里是标准差

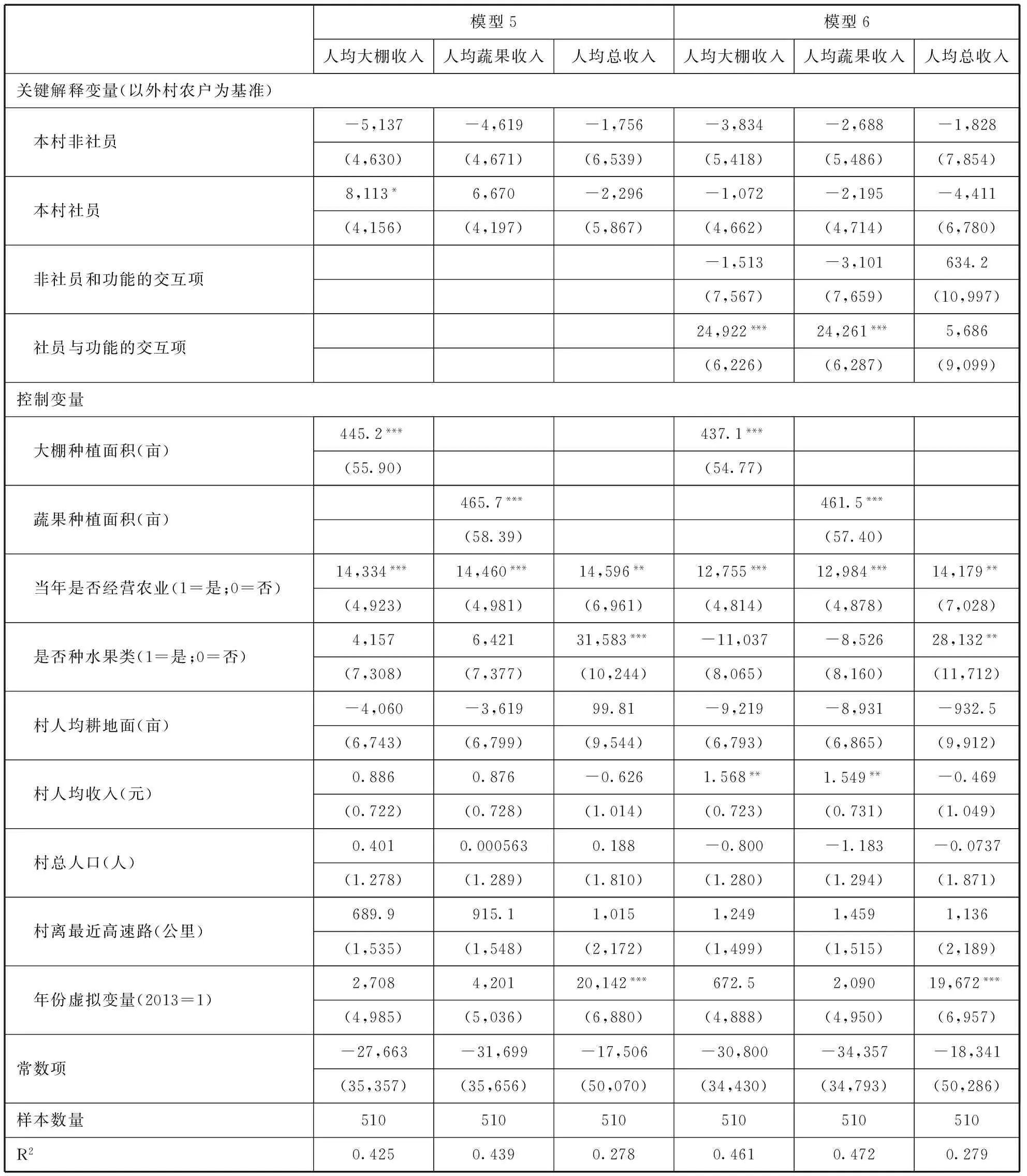

表4 合作社对四类农户影响差异的估计结果

注:1.括号里是估计系数的标准误

2.“*”、“**”、“***”分别表示在10%、5%、1%的置信水平上具有统计显著性。

(二)收入效应的进一步验证:合作社对有合作社村农户与无合作社村农户收入影响的差异

本文建立了以下两个面板数据模型来进一步验证合作社对社员的收入效应,即检验文中的假说1。这里将农户分为两类:有合作社村农户和无合作社村(外村)农户。以无合作社村农户为基准,如果两类农户收入有明显差异,表明合作社有收入效应。

incit=α+βM1it+Zitγj+εi

(3)

incit=α+βM1it+φinterit+Zitγj+εi

(4)

上述模型(3)和(4)中,i代表农户,t代表时间。模型中被解释变量inc代表农户的人均大棚种植收入、人均蔬果种植收入、人均总收入。M1是代表农户类型的虚拟变量,取值1表示有合作社村的农户,取值0表示没有合作社村的农户。inter是解释变量M1与服务功能的交互项。

从表5的模型估计结果来看,研究假说1得到了进一步验证。模型3结果显示,总体上看,有合作社村农户的收入并没有显著高于外村农户。模型3中,关键解释变量系数都不显著,也就是说,中国农民专业合作社普遍功能较弱,对其所在村的农户的平均影响并不明显。合作社不能为社员提供服务或者提供的服务有限,社员就不能从中获得收益,非社员就更不可能从中获得溢出效应。但是,加入合作社功能与角色交互项后的模型4结果表明,服务功能较好的合作社所在村的农户的人均大棚收入平均和人均蔬果收入平均显著高于功能较差的合作社所在村的农户,但人均总收入平均并没有明显的差异。对人均大棚收入、人均蔬果收入的两个回归方程中,关键解释变量有合作社村农户与功能的交互项均在5%的置信水平下具有显著性。功能好的合作社,其所在村的农户的人均大棚收入平均和人均蔬果收入平均比功能弱合作社所在村的农户分别高14778元和13690元。

(三)溢出效应的进一步验证:合作社对非社员和社员收入影响的差异

本文建立了以下两个面板数据模型来研究合作社对非社员是否有溢出效应,并进一步检验文中假说2。这里把农户分成三类:无合作社村农户、有合作社村非社员和社员。以无合作社村农户为基准,如果社员与其有明显差别,而非社员与其没有差别,则无溢出效应;如果非社员与其也有明显差别,则有溢出效应。

incit=α+βM1it+φM2it+Zitγi+εi

(5)

incit=α+βM1i+φM2it+φinter1it+λinter2it+Zitγj+εi

(6)

上述模型(5)和(6)中,M1和M2是取值0和1的虚拟变量,M1取值1表示有合作社村的非社员,M2取值1代表有合作社村的社员。inter1是解释变量M1与服务功能的交互项,inter2是解释变量M2与服务功能的交互项。两模型中其他变量和符号涵义与模型1相同。

从回归结果表6来看,假说2得到了进一步验证。模型5的估计结果表明,总体上非社员、外村农户之间的收入没有明显差异,社员与外村农户的人均大棚收入平均差异在10%的置信水平下显著,但这种差异从模型1的结果我们可以看出,是由核心社员所带来的。模型6的估计结果表明,加入农户角色和服务功能的交互项之后,功能好的合作社社员的大棚收入平均和蔬果收入平均比功能弱合作社社员要高,而即使功能好的合作社,其非社员的收入平均与功能弱的合作社所在村的非社员并无差异。这说明在我国功能比较好的农民专业合作社中,成员边界相对比较清晰,合作社并无明显的溢出效应。在1%的置信水平下,功能好的合作社,其社员大棚收入平均和人均蔬果收入平均比功能弱合作社所在村的社员分别高24922元和24261元。

表5 合作社对外村农户和本村农户影响差异的估计结果

注:1.括号里是估计系数的标准误;

2.“*”、“**”、“***”分别表示在10%、5%、1%的置信水平上具有统计显著性。

五、总结与讨论

本文从理论上分析了不同角色农户在合作社中受益程度和机制的差异,并基于255户大棚蔬果种植户、18家大棚蔬果合作社的两期数据,对合作社的收入效应和利益分配进行了实证研究。研究结果表明,少数功能好的合作社对农户的收入效应明显,其所在村的农户收入明显高于外村,并且成员边界相对清晰,对非社员并没有溢出作用;但普遍来看,只有核心社员显著受益,其他三种类型的农户之间的收入平均并没有太大差异。总体来说,合作社收益分配偏向于核心成员,即使合作社功能较好,核心成员的受益程度也明显高于普通社员。这验证了本文提出的假说。

既有文献认为,合作社是社会弱势群体之间的联合,在一定程度和范围内促进了公平,所以应该对农民专业合作社的建立和发展给予政策支持[28]。

表6 合作社对非社员和社员影响差异的估计结果

注:1.括号里是估计系数的标准误

2.“*”、“**”、“***”分别表示在10%、5%、1%的置信水平上具有统计显著性。

这也是为什么近年来中央1号文件将合作社的发展作为农村改革的重点工作之一。但这都是以合作社的“益贫性”功能为既定前提。然而,由于农户间异质性太强,现实中的合作社并没有“兑现”其“益贫性”功能,政策支持的初衷也远未实现。造成这种结果的根本原因是,在成员异质性的条件下,民主决策基本流于形式,从而无法按照合作社原则来组建真正的合作社。尽管许多合作社在章程中明确规定了社员(代表)大会是最高权力机构、一人一票等民主管理的条款,但多数情况下,普通社员很大程度会受到核心成员影响,不免出现“选举不过是确认,讨论不过是告知,监督不过是附议”的现象[29],无法实现民主决策,利益分配自然也就不可能偏向于普通社员。

因此,如果政策的目标是促进真正的合作社的产生和发展,那么,政策的重大调整就是必须的——应由物质支持转向制度建构[30]。不能盲目地对合作社进行财政支持,否则,我国合作社的“泛合作化”将“公司+农户”、“农民经纪人+农户”以及农民合伙企业等多种组织归到合作社名下,无法被真正的合作社所享受[31]。政府盲目对合作社进行物质支持不仅可能导致打着合作社旗号套取财政资金的组织越来越多,并且利益分配会因此偏向即使不成立合作社也会得到较高收益的核心成员,从而违背了合作社的“益贫性”。实际上,国际社会的普遍经验是不要给予合作社过多的物质支持,合作社真正需要的是制度建构,如外部代理人支持等[32-33]。

附表1 计量经济模型各变量的描述统计量

[1]邓衡山,王文烂.合作社的本质规定与现实检视——中国到底有没有真正的农民合作社?[J].中国农村经济,2014(7):15-26.

[2]林坚,马彦丽.农业合作社和投资者所有企业的边界——基于交易费用和组织成本角度的分析[J].农业经济问题,2006(3):16-20.

[3]GALDEANOE,CESPEDESJ,RODRIGUEZM.Productivity and quality:environmental changes in marketing cooperatives:an analysis of the horticultural sector[R].Paper prepared for presentation at the XIthCongress of the EAAE,2005.

[4]蔡荣.“合作社+农户”模式:交易费用节约与农户增收效应——基于山东省苹果种植农户问卷调查的实证分析[J].中国农村经济,2011(11):58-65.

[5]徐健,汪旭辉.订单农业及其组织模式对农户收入影响的实证分析[J].中国农村经济,2009(4):39-47.

[6]黄祖辉,梁巧.小农户参与大市场的集体行动—以浙江省箬横西瓜合作社为例的分析[J].农业经济问题,2007(9):66-71.

[7]邓宏图,崔宝敏.制度变迁中土地产权的性质与合约选择:一个有关合作经济的案例分析[J].管理世界,2008(6):61-67.

[8]伊藤顺一,包宗顺,苏群.农民专业合作社的经济效果分析——以南京市西瓜合作社为例[J].中国农村观察,2011(5):2-13.

[9]陈富桥,丁士军,姜爱芹.产销对接方式对农户农产品销售收入的影响——基于茶叶种植户的实证研究[J].农业技术经济,2013(7):72-77.

[10]张晋华,冯开文,黄英伟.农民专业合作社对农户增收绩效的实证研究[J].中国农村经济,2012(9):4-12.

[11]潘劲.中国农民专业合作社:数据背后的解读[J].中国农村观察,2011(6):2-11.

[12]崔宝玉,陈强.资本控制必然导致农民专业合作社功能弱化么[J].农业经济问题,2011(2):8-15.

[13]李玉勤.农民专业合作组织发展与制度建设研讨会综述[J].农业经济问题,2008(2):98-101.

[14]张晓山.农民专业合作社的发展趋势探析[J].管理世界,2009(5):89-96.

[15]邓衡山,徐志刚,黄季焜等.组织化潜在利润对农民专业合作组织形成发展的影响[J].经济学(季刊),2011(7):1515-1532.

[16]应瑞瑶.论农业合作社的演进趋势与现代合作社的制度内核[J].南京社会科学,2004(1):13-18.

[17]黄祖辉,邵科.合作社的本质规定性及其漂移[J].浙江大学学报(人文社会科学版),2009(6):11-16.

[18]唐宗焜.合作社真谛[M].北京:知识产权出版社,2012.

[19]费方域,蒋士成.不完全合同、产权和企业理论——奥利弗.哈特等论文集[M].格致出版社,2011.

[20]张维迎.企业理论与中国企业改革[M].北京:北京大学出版社,1999.

[21]DENG Hengshan,HUANG Ji kun,XU Zhigang.Policy support and emerging farmer professional cooperatives in rural China[J].China Economic Review,2010(21):495-507.

[22]李桃.经济理性、生存智慧与行为逻辑——农民专业合作社内部中小社员“搭便车”行为探究[J].宏观经济研究,2014(2):10-17.

[23]崔宝玉,李晓明.资本控制下的合作社功能与运行的实证分析[J].农业经济问题,2008(1):40-47.

[24]黄胜忠,徐旭初.成员异质性与农民专业合作社的组织结构分析[J].南京农业大学学报(社会科学版),2008(3):1-7.

[25]苑鹏.关于理顺农民合作组织产权关系的思考[J].中国合作经济,2004(1):33.

[26]谭智心,孔祥智.不完全契约、内部监督与合作社中小社员激励——合作社内部“搭便车”行为分析及其政策涵义[J].中国农村经济,2012(7):17-28.

[27]黄季焜,邓衡山,徐志刚.中国农民专业合作经济组织的服务功能及其影响因素[J].管理世界,2010(5):75-81.

[28]国鲁来.农民合作组织的促进政策分析[J].中国农村经济,2006(6):4-10.

[29]黄祖辉,徐旭初.中国的农民专业合作社与制度安排[J],山东农业大学学报(社会科学版),2005(4):15-20.

[30]许建明,李文溥.合作社与政府:制度性建构优于物质性支持[J].制度经济学研究,2015(1):21-40.

[31]苑鹏,刘凤芹.美国政府在发展农民合作社中的作用及其启示[J].农业经济问题,2007(9):101-106.

[32]FULTON M.Producer associations:international experience[M].in:Sonntag,B.H.,Huang,J.,Rozelle,S.and Skerritt,J.H.(Eds):China’s Agricultural and Rural Development in the Early 21st Century.Australian Government,Australian Centre for International Agricultural Research,2005:174-196.

[33]World Bank.China-farmersprofessional associations review and policy recommendations[R].Washington.D.C,The World Bank,2006.

(本文责编:王延芳)

The Income Effect and Benefit Distribution:Analysis on the Effect of Farmers’ Cooperation

LIAO Xiao-jing1,YING Rui-yao1,DENG Heng-shan2,XU Zhi-gang1

(1.CollegeofEconomicsandManagement,NanjingAgricultureUniversity,Nanjing210095,China;2.CollegeofEconomics,FujianAgricultureandForestryUniversity,Fuzhou350002,China)

This study based on the discussion of the nature of Farmers Professional Cooperatives (FPC),constructs a structure about gain mechanism with different roles in the FPC,puts forward hypothesis combining with the reality of China and checks out the hypothesis with 18 vegetable FPCs from 3 provinces 21 towns .Conclusion shows that FPC pays little promotion to production or income,because of poor function of FPC in our country.The core members are generally higher than other farmers because of the heterogeneity of members.Regarding to sustainable development,the government needs to pay attention to improve management structure.

Farmers Professional Cooperatives;the role of famers;benefit difference;income

2015-10-12

2016-03-08

本研究获得国家社会科学基金(13&ZD160和14ZDA038)、国家自然科学基金(71573133和71103040)、“中国农业科学院科技创新工程”(ASTIP-IAED-2015-03)、江苏省高校优势学科建设工程资助项目(PAPD)和南京农业大学“中国粮食安全研究中心”和江苏省高校现代粮食流通与安全协同创新中心的资助。

廖小静(1981-),女,四川大竹人,南京农业大学经济管理学院博士生,研究方向:农业经济理论与政策。通讯作者:徐志刚。

F325.12

A

1002-9753(2016)05-0030-13