知识传承与增长视角的行政学研究进路

——一项多学科比较研究

2016-07-30张光进张士菊中国地质大学公共管理学院湖北武汉430074

张光进,张士菊,中国地质大学 公共管理学院,湖北 武汉 430074

知识传承与增长视角的行政学研究进路

——一项多学科比较研究

张光进,张士菊,中国地质大学 公共管理学院,湖北 武汉 430074

摘要:行政学一直面临着学科认同危机,而知识传承和增长对于学科地位维持和促进学科发展具有重要意义。通过对一些学科的比较研究,分析其研究中的知识传承和增长规律,可以为提高行政学研究质量提供一些借鉴。以知识传承与增长理论、学科分层理论为讨论的基础,设置了两大类十七个统计指标,选择具有代表性的学科为分析对象,通过对其电子文献数据库中公开数据的统计分析,发现行政学与其他学科存在明显的差距,知识传承和知识增长具有内在正向关联。鉴于行政学的相对落后状况,从遵守学术规范、聚焦研究主题进行持续关注和反思,重视研究方法训练和规范运用,改进博士生培养管理,发挥重要学术期刊的导向作用等方面提出了增强行政学研究中的知识传承,进而加速知识创新和增长的建议。

关键词:行政学; 学科发展; 知识传承; 知识增长; 比较研究

引言

公共行政学自诞生以来始终伴随着“认同和地位”问题。纵观20世纪80年代至今陆续发表在《Public Administration Review)》上的系列对公共行政研究现状评估的论文,一个显而易见的结论是美国的公共行政学依然没有摆脱“身份质疑和认同危机”[1]147-151。中国行政学科在改革开放以来虽然取得了令人瞩目的进步,但近些年的一些行政学研究评估同样得出了和美国类似的结论[2]50-55[3]93-104[4]261-280[5]13-17,与之形成鲜明对比的是其他学科则很少有这样的遭遇[1]147-151。

从学科演化历程来看,各个学科的知识传承和知识增长是学科发展不可或缺的两面。如果一个学科的知识增长离开了对以往知识的传承,就会受到缺乏根基的责难,难以被同行承认;与之相对,假若一个学科总是老调重弹,没有新的知识发现,其固有地位和存在的价值将会受到挑战[6]23-24。因此,从知识传承和增长的视角来探究行政学学科现状,尤其是对不同学科进行比较研究,可能有助于行政学从其他学科借鉴发展经验。

文献回顾发现,以往关于这方面的研究多是思辨式阐述或者对单一学科进行检视,例如代表性学者波普尔深入探讨了知识增长的逻辑[7]25-79,陈超美博士开发了知识演化网络的文献分析工具[8]359-377,卢嘉锡团队系统梳理了各门类中国科学技术发展史[9]261-353,Stallings & Ferris[10]580-587、Houston & Delevan[11]674-681、Gill & Meier[12]157-199、Raadschelders & Lee[13]19-33等先后对美国公共行政研究进行了评估,董建新等较早开始关注我国公共行政学研究方法[2]50-55,何艳玲等系统对比了中国大陆和台湾地区行政学研究现状[4]261-280。这些研究对人们认识知识传承和增长规律、提升行政学研究起到了重要作用,遗憾的是很少见到行政学与其他学科的集中比较研究。本研究拟在文献资源电子化的背景下,主要通过对文献数据库中公开数据的统计分析,管窥一些典型学科的知识传承和增长概貌,检视行政学与其他学科的差距,为行政学研究质量的改善提供一些启示,从而巩固和提高行政学的学科地位。

一、探讨的理论基础

知识传承和增长对于学科身份认同和学科发展具有重要意义,行政学的认同危机为其他学科所少见,从知识传承和增长角度分析这种差异便成为本研究的基点。据此,指导笔者进行研究设计的基础理论主要包括知识传承与增长理论、学科分层理论。

(一)知识传承与增长理论

知识传承与增长的关系在科学发现逻辑的研究中被深入探讨。近代传统的科学发现逻辑认为知识是在归纳感性经验的过程中从特殊到普遍不断上升的确证性认识。但这种归纳法遭到了休谟等人的反驳,休谟等人认为根据已经把握的一部分事物的某些属性进行归纳,无法推断同类事物一定也会具有这些属性,因此归纳推理的前提和结论之间并不存在必然的逻辑关系[14]32-33。为了走出这一困境,波普尔另辟蹊径,认为科学知识的发现始于问题,而非始于观察实验,他把知识发现机制形象化为P1→TT→EE→P2……图式。该图式表示科学家们从回答某个问题P1开始,经过思考后做出各种各样大胆的尝试性猜想,即假说或者理论(tentative theory);这些理论之间发生激烈竞争,需经过观察、实验等证伪手段来消除错误(error elimination),从而筛选出最合理的理论;筛选出的理论在运用过程中,会遇到新的难以解决问题P2,科学家由此又进入TT→EE阶段。新问题P2较之旧问题往往有更大的深度,而正是这种对更有深度的问题的解决体现了科学知识的进步和增长[7]293-297。

波普尔的论述在揭示知识发现机制方面独到而深刻,在其动态图式中,最重要的是TT→EE这个关键性的步骤。值得注意的是,对解决问题提出的假设和猜想不是凭空产生的,对这些竞争性假设和猜想的排除过程,也不是“自说自话、自我论证”的。假设的提出和证伪往往是科学家根据对已有知识的辨析以及和猜想之间进行比较来完成的。这种辨析和比较在新知识发现过程和发表形式上应体现出对已有知识的关注,从这个角度而言,知识增长的呈现在表征上和知识传承有紧密联系。

(二)学科分层理论

学科有多种定义,本文的“学科”所指是知识分类体系,即一定科学领域或一门科学分支[15]21-26。不同的学科除了知识体系不同以外,其知识的性质、研究范式也有差别,由此便产生学科分层理论,通俗话语中的硬学科、软学科便是这种分层结果的代名词。托马斯·库恩在《科学革命的结构》一书中提到,在专业化学科,如数学、物理学、化学中,学科的界限很严格,外行人一般不能仅仅通过阅读该学科中的一些书籍就成为本领域的专业人士,而社会科学有些部门还存在专业化不强的情况[16]48-49。这里的专业化学科,可以理解为一般意义上的硬学科,因为有较为规范的研究范式,其科研人员不约而同地在基本原则和共识性知识基础上从事更深奥的工作。而社会科学中的学科,可以理解为一般意义上的软学科,相对硬学科而言,一些软学科还缺乏同样严格的研究范式,“自立门户、一家之言”的研究并不鲜见。受托马斯·库恩的启发,布鲁诺·拉图尔和史蒂夫·武尔建议应用FGA方法对学科硬度进行精细的测量[17]194-199。威廉·克利夫兰根据拉图尔等人的设想,用FGA方法考察了1980-1981年发表在不同学科期刊上的论文[18]261-269。国内学者潜伟也采用该方法,对学科软硬程度进行了讨论,研究结果与其他学者基本一致,即学科硬度由高到低依次为物理学、化学、生物学、天文学、地学、工程学、医学、心理学、经济学、社会学[19]472-477。刘继承则在《软学体与软科学知识系统》中对软科学层次做了进一步研究,认为可将行政管理学排在社会学之后[20]38-40。

从上述托马斯·库恩等学者的观点出发,一个合乎逻辑的推断是越是硬学科,在进行学术研究和知识创新时,越注重对已有知识的梳理和考辨,其在知识传承上的表现更为明显和充分。相较于软学科,硬学科的学科身份更为稳固,这就为人们依据学科分层理论从知识传承视角分析软学科的现状及原因提供了启示。

二、研究设计

以前述知识传承与增长理论、学科分层理论为基础,选择具有代表性的物理学、地质学、心理学和行政学,设置特定的统计指标,通过分析样本数据,进行各学科知识传承和增长情况的横向纵向比较,试图考察硬度更高的学科在知识传承方面是否具有更好的表现,并进一步探究知识传承与知识增长是否有内在联系,检视行政学与其他学科可能存在的差距。

(一)考察指标设计

根据上述研究思路,本文选择和设计了知识传承类和知识增长类指标,其中知识传承类指标又包括文献引用类、引证文献类、研究主题类指标,知识增长类指标包括核心论文累计增长速度、新核心关键词累计增长速度和参考文献新旧程度指标。

1.知识传承类指标设计

在科学研究中,引用已有的成果、自己的成果被他人引用、对某一主题持续研究等都在一定程度上反映对已有知识的传承。

文献引用类指标。除非大师开山之作,一般而言,对前人学术思想的继承、借鉴或批判通常以文后的参考文献来体现[21]11-12。本文设计了两个指标来测量研究的文献引用情况,其一是不同参考文献数量的论文比例,其二是篇均参考文献数,均是对2003-2012年样本期刊论文进行统计。

引证文献类指标。引证文献即引用本文的文献,体现了对同一问题域的持续关注。本文设计了论文发表后五年内篇均被引次数和篇均自引次数两项指标,样本期刊论文取自1998-2007年,论文发表后五年的考察期是为了给作者足够的研究时间进行相关论文写作和发表。

研究主题类指标。在科学技术日益细分及精深的时代,任何一个学科要深入发展,任何人要想在某一领域有真知灼见,必须长时间关注某一个研究主题[22]19-31[23]204-208。本文从三个方面考察了这一问题,分别是博士论文主题、代表性期刊研究主题和高产作者研究主题持续性。(1)博士论文主题持续性。博士论文答辩前对相关主题的前期研究在一定程度上关系着博士论文质量,答辩后对相关主题的持续关注,决定着在该领域的高度和专业深度。本文设计了博士论文作者答辩前三年内人均发表主题相关论文数、博士论文篇均引用自己前三年发表论文数、博士论文作者答辩后三年内人均发表主题相关论文数、博士论文答辩后三年内发表论文时人均引用自己博士论文次数四项指标。前两个指标的样本为2003-2012年毕业的博士生,后两个指标的样本为2003-2009年毕业的博士生。(2)学科领域和高产作者研究主题持续性。分析学科代表性期刊论文和学科高产作者研究主题的连续性,从某种程度上可以反映学科群体和代表性个体的知识传承情况。出此考虑,本文设计了“年均热门主题数”“热门主题平均持续时间”“热门主题重叠度”三个指标。“年均热门主题数”是指以两年时间为间隔的切片分析中,每个切片选择若干热门主题(本文设定期刊样本选择前五个主题,高产作者样本选择前两个主题,下同),所有切片中热门主题的并集数目除以统计时段的年数,即得到“年均热门主题数”,该指标值越小越好。“热门主题平均持续时间”是指统计时段内(即整个考察期十年)的热门主题在以两年时间为间隔的切片分析中得到重点关注的平均时长,其中重点关注的标准是在以两年时间为间隔的切片分析中,该主题也属于整个考察期的热门主题,该指标值越大越好。“热门主题重叠度”,即以两年时间为间隔的切片分析中热门主题相互重叠的程度,在计算时,求每两个时间段主题的交集数目与并集数目商的平均值,该指标越大越好。

2.知识增长类指标设计

目前知识计量研究形成了一个理论探讨多而可操作工具少的局面[24]654-658。本文设计了核心论文累计增长速度、新核心关键词累计增长速度和参考文献老旧程度三个指标来测度知识增长情况。

核心论文累计增长速度。论文是最常见的知识载体之一[24]654-658,由于中国期刊网的论文质量参差不齐,本研究通过统计各学科2003-2012年核心论文数量,计算其相对于2003年核心论文的累计增长倍数来分析知识增长情况。需要指出的是,本指标中的核心论文是借鉴普赖斯的理论而确定的文章,并不是根据所发期刊的类别确定。具体而言,即根据各学科年度论文中最高被引频次,按照普赖斯核心作者确定公式,计算出成为核心文章的最低被引频次,而被引频次大于或者等于最低被引频次的论文则被认为是核心文章[25]94-95。

新核心关键词累计增长速度。关键词是论文信息的浓缩,分析期刊论文关键词的变化,在一定程度上能克服内容大致相同的论文被重复计算问题,是衡量知识生产情况更为精细的方式[26]97-98。为了避免少量不规范关键词的使用对分析精度造成的干扰,同时为了控制发文量对关键词数量产生的影响,本文首先根据上述核心论文确定方法,认定各个时段的核心关键词;然后,把当前期核心关键词和所有前期核心关键词进行对照,找出新出现的核心关键词;最后对新核心关键词数量进行累计统计,以2003-2004年核心关键词数量为基数,分析统计2003-2012年间各个学科新核心关键词累计增长率。

参考文献新旧程度。一个合理的假设是,如果一个学科持续不断地发现了新知识,那么后续的研究成果会借鉴或者参考新近的文献;反之,如果一个学科知识创新缓慢甚至停滞不前,那么后续研究成果的参考文献可能仍借鉴多年前的知识[27]198-199。基于此,本研究从参考文献年份差的视角考察四个学科的知识增长情况,即计算论文发表年份和其参考文献年份的时间间隔,年份差越大表示参考文献越陈旧,意味着近年新知识发现较少。

(二)样本选择

根据上述指标对数据采集的要求,本文的统计样本来自代表性期刊论文、博士毕业生的学位论文和其发表的期刊论文、高产作者的论文、各学科公开发表的论文,数据全部来自中国知网。

四个学科的代表性期刊分别选择了《物理学报》《地质学报》《心理学报》《中国行政管理》,之所以如此取舍,是因为以上期刊在其学科领域都有很好的声誉,且中国知网数据库收录全面。为了保证样本论文的学术性,特将样本期刊中非学术类文章,如领导讲话、书评等予以剔除。统计指标中的文献引用、代表性期刊研究主题持续性、新核心关键词累计增长率数据来自上述期刊2003-2012年的论文,样本量分别是4 211、1 742、1 221和2 347篇。引证文献类指标数据来自上述期刊1998-2007年的论文,样本量分别是3 376、1 346、958和1 765篇。参考文献老旧程度指标数据来自上述期刊2003-2012年每年同期发表的一组论文,有效样本量分别是652、269、206和288篇,共抽取论文1 415篇。

四个学科的博士毕业生样本是根据教育部学位中心2012年学科评估结果,每年从各学科全国排名前五的高校中选取,当排位靠前的高校的毕业生数量达到设定值时不再继续选取,前五位高校毕业生样本数量不足时也不再继续选取,其目的是尽可能减少高校培养质量差异的影响。考虑毕业后工作性质对论文发表要求的差异,本文特别将毕业后在高校工作作为博士生样本选择的一个必要条件。为了使工作量可控,在分析时段内各学科每年抽取5名博士毕业生作为考察样本(为降低跨期时间效应,不够五名的不在下一年份增补);需要说明的是,在分析时段中有四个年份,行政管理专业硕博士论文库中满足学校排位前五同时毕业后又在高校工作的博士毕业生还不到五人,因此,其他学科2003-2012年各有50个,2003-2009年各有35个博士毕业生样本,而行政管理专业则分别是40个和25个样本。由于后文中的博士论文主题持续性是均值计算,故样本数量不同对于各学科的比较分析结果应该几乎没有影响。实际上,本次统计发现,硕博士论文库中,分析时段内排名前五高校的行政管理专业博士毕业生最后进入高校的比例还不到40%,这与供给知识传播和科学研究人才为主要目的的博士生培养目标有很大偏差。

在选定高产作者样本时,首先通过对2003-2012年的作者分析找出各学科前五名高产作者,然后以这些作者姓名为搜索项,检索其在考察期内发表的所有期刊论文,进而根据其发表的论文分析研究其主题的持续性。

对于学科核心论文数据的采集,是在中国期刊网的学科领域中分别选择物理学、地质学、心理学、行政学及国家行政管理学科,将发表时间限定在2003-2012年间,检索出各年度的论文和每篇论文的被引次数,进而根据前述规则统计出核心论文数量(检索时间为2014年12月24日)。

(三)分析工具

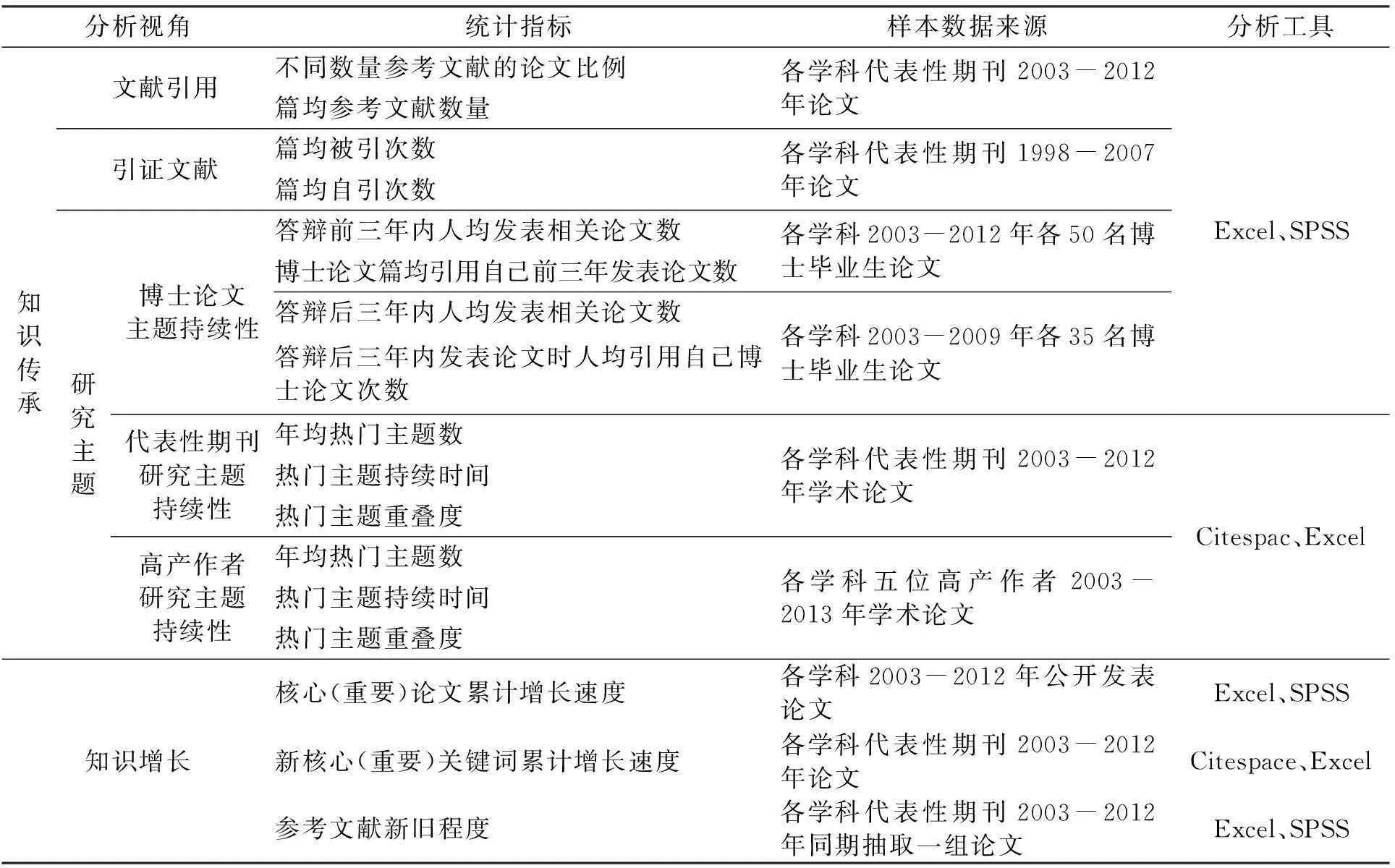

本文主要采用了Excel、SPSS、Citespace等分析工具,这些分析工具在各统计指标中的运用以及样本数据来源汇总如表1所示。

表1 研究设计汇总表

三、数据分析结果

根据前文的统计指标,利用中国知网的数据,笔者对四个学科知识传承和增长情况进行了横向、纵向分析。

(一)文献引用指标分析

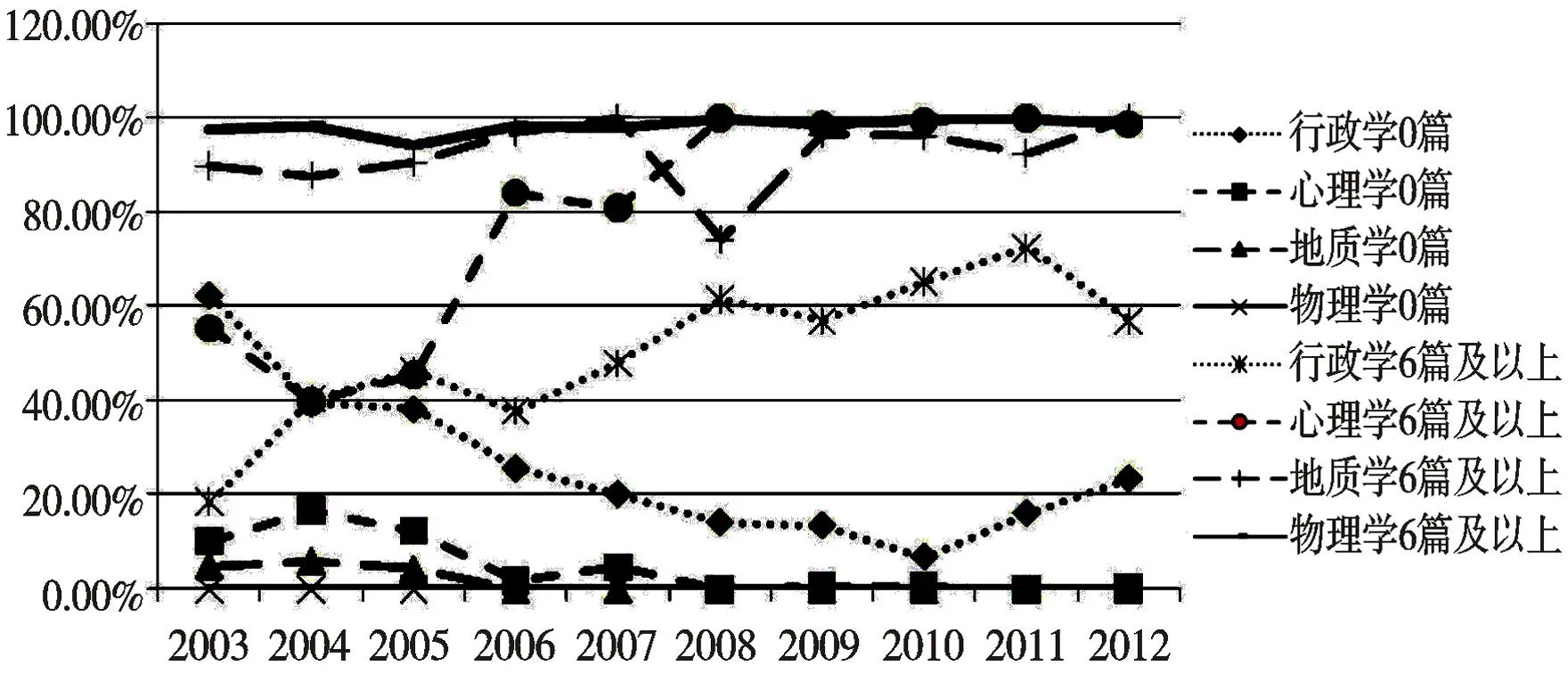

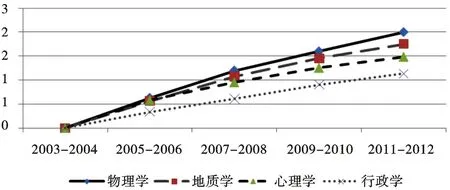

对2003-2012年发表在四本代表性期刊上论文的参考文献数量进行统计,四个学科各年度0篇或者6篇及以上参考文献的论文比例见图1所示。

图1 四个学科不同参考文献数量论文比例

从图1可以看出,行政学0篇参考文献的论文比例由2003年的62.5%下降到2012年的23.5%,十年间基本上呈现出逐年下降的趋势;而有6篇及以上参考文献的论文由2003年的18.4%逐步上升到2012年的57%,十年间有了大幅度的增长,这说明行政学研究对前人学术成果越来越重视。与之类似的情形在心理学和地质学中也有体现,不同的是心理学和地质学在考察期的初始几年里,0篇参考文献的论文比例比较小,6篇及以上参考文献的论文比例比行政学高出许多,地质学和心理学先后在2006年及2008年基本就消除了无参考文献论文,形成了6篇及以上参考文献论文占绝大多数的局面(比例超过90%以上)。物理学在考察期内基本没有变化,其论文参考文献数量几乎始终都在6篇及以上。

在考察期内,四个学科代表性期刊中不同数量参考文献论文比例及篇均参考文献数见表2所示。

表2 2003-2012年参考文献数量情况

表2清晰的表明,以十年间的综合情况来看,各个学科论文的参考文献数量有明显的差异,物理学的6篇及以上参考文献论文比例和篇均参考文献数最高,地质学紧随其后,心理学次之,但篇均参考文献数也达到了10篇及以上。行政学排在最后,其十年间无参考文献论文比例高达24%,篇均参考文献数约为物理学的1/3,心理学的1/2,差距明显。

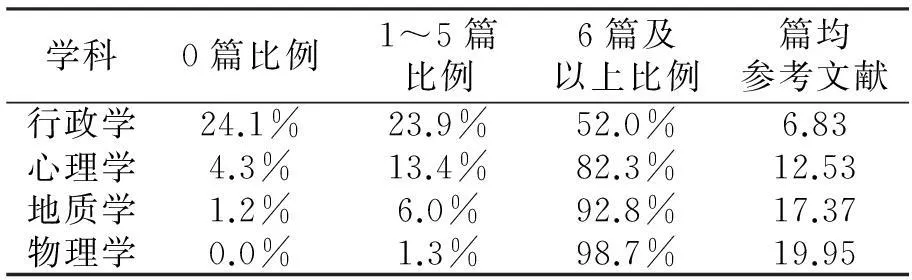

(二)引证文献指标分析

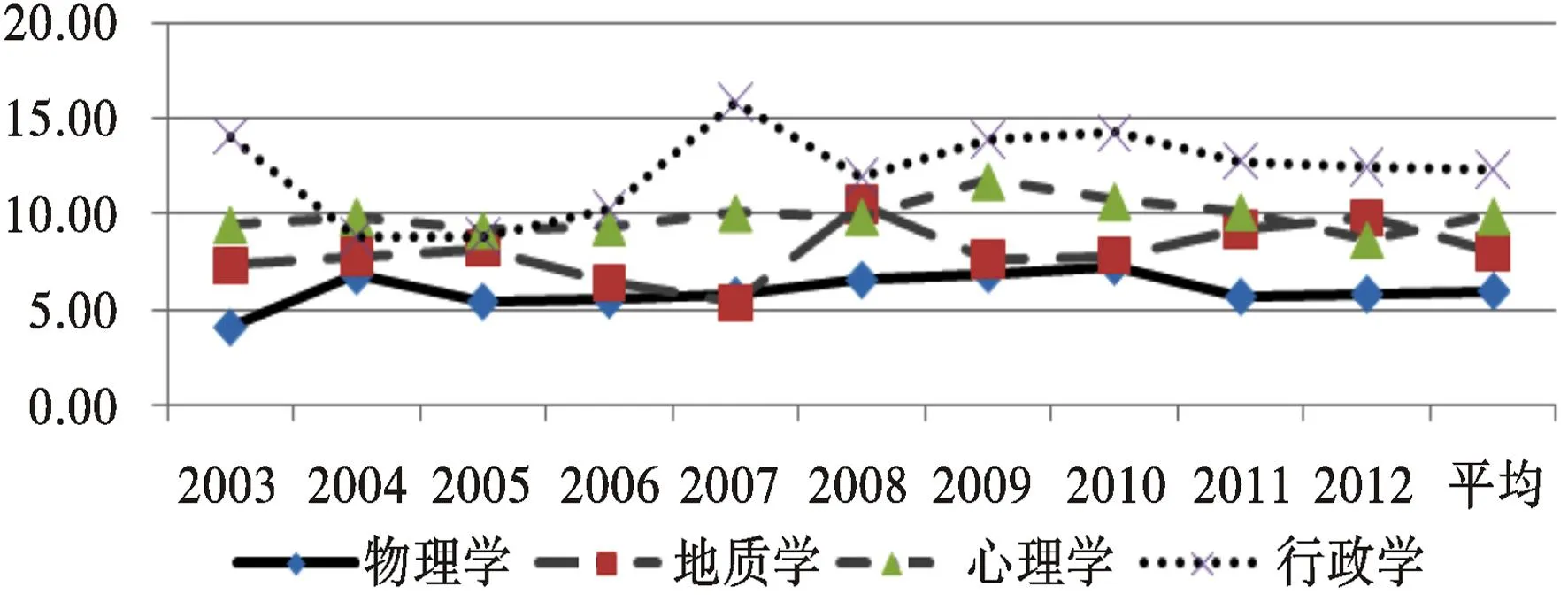

统计四本代表性期刊在1998-2007年论文五年内的被引和自引情况,四个学科各年的篇均被引和自引次数见图2所示。

图2 四个学科篇均被引和自引次数

从图2可以看出,在1998-2007年的考察期内,行政学的篇均被引次数有较大幅度的增长,从1998年的1.43次上升到2007年7.29次,说明研究成果越来越多地受到后续研究的关注;与此同时,行政学的篇均自引次数也有增长态势,从考察初期的篇均0.09次变化到2007年的0.27次,只是这个数值依然显得微不足道。篇均被引次数和自引次数均出现明显增加的还有地质学和心理学,在被引方面,地质学从2.42次上升到14.41次,心理学从4.84次上升到8.65次;在自引方面,前者从0.56上升到2.35次,后者从0.56上升到1.28次。物理学的篇均被引和自引次数在考察期的多数时间内都高于其他学科,有趣的是,其被引次数出现了明显的倒V形态。笔者认为,这一现象可能与学科背景有关,物理学和地质学的研究对象虽然都是自然世界,但《地质学报》上的论文很多的是研究中国的地质现象,这一特定的研究对象决定了中国知网上地质学论文在文献引用时对《地质学报》情有独钟;作为人文社会科学的心理学和行政学更是如此,特定的社会文化环境和特定的管理问题决定了论文引用的选择性;而物理学在上述方面几乎不受影响,国内外的研究成果在世界范围内具有普遍的可参考性,在参考文献外文化倾向下,其被引次数可能由此出现了下降趋势。

在不按年度统计的情况下,四个学科代表性期刊论文在考察期内的篇均被引和自引次数见表3。

表3 1998-2007年篇均被引和自引次数

从表3可以看出,四个学科1998-2007年论文的篇均被引次数和篇均自引次数从高低排序是一致的,即依次是物理学、地质学、心理学和行政学。有研究认为,各个学科论文被引次数有先天的差异,对于不同的学科,其被引次数会受到数据库收录期刊数量的影响,往往收录期刊越多,被引次数越高[28]39-42。基于此,本文以中国知网各学科1998-2012年的论文发表量替代期刊数量(分别为171 550、257 440、70 420和191 279篇),按论文数量比例将四个学科的篇均被引次数折算后,从高到低依次是心理学、物理学、地质学和行政学,分别为7.87、4.72、2.65和2.09次,行政学和其他学科差距依然明显。

(三)研究主题指标分析

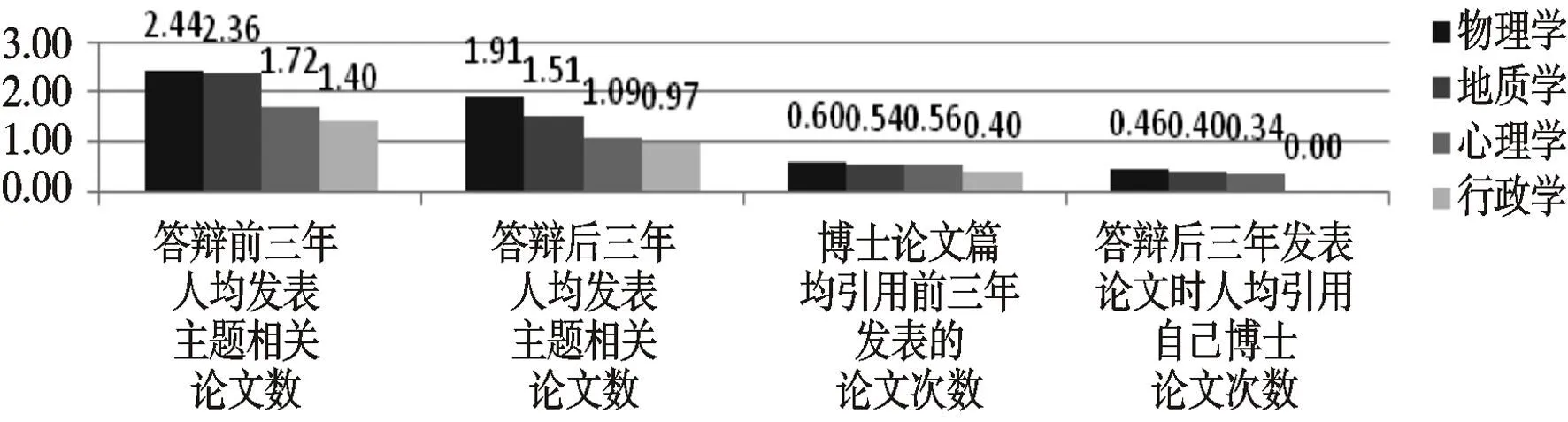

对2003-2012年四个学科代表性博士毕业生的论文进行统计后,汇总结果如图3所示。

图3 博士论文研究主题持续性统计图

从图3可以看出,除了博士论文篇均引用自己前三年发表论文数这一指标,地质学比心理学略低之外,其他三项指标的排序均是一致的,即物理学最高,地质学次之,心理学在地质学之后,行政学排在最末,且和前他三个学科都有明显的距离,这说明处于高位阶学科的博士生,在博士论文答辩前后,对同一主题开展了更多持续性研究。特别值得注意的是,在本次考察样本中,行政学博士毕业生答辩后三年内发表论文时引用自己博士论文的次数为0,尽管样本量较小并不非常确定这是一种普遍情况,但毕业后对自己的博士论文都弃之一旁实在令人吃惊。

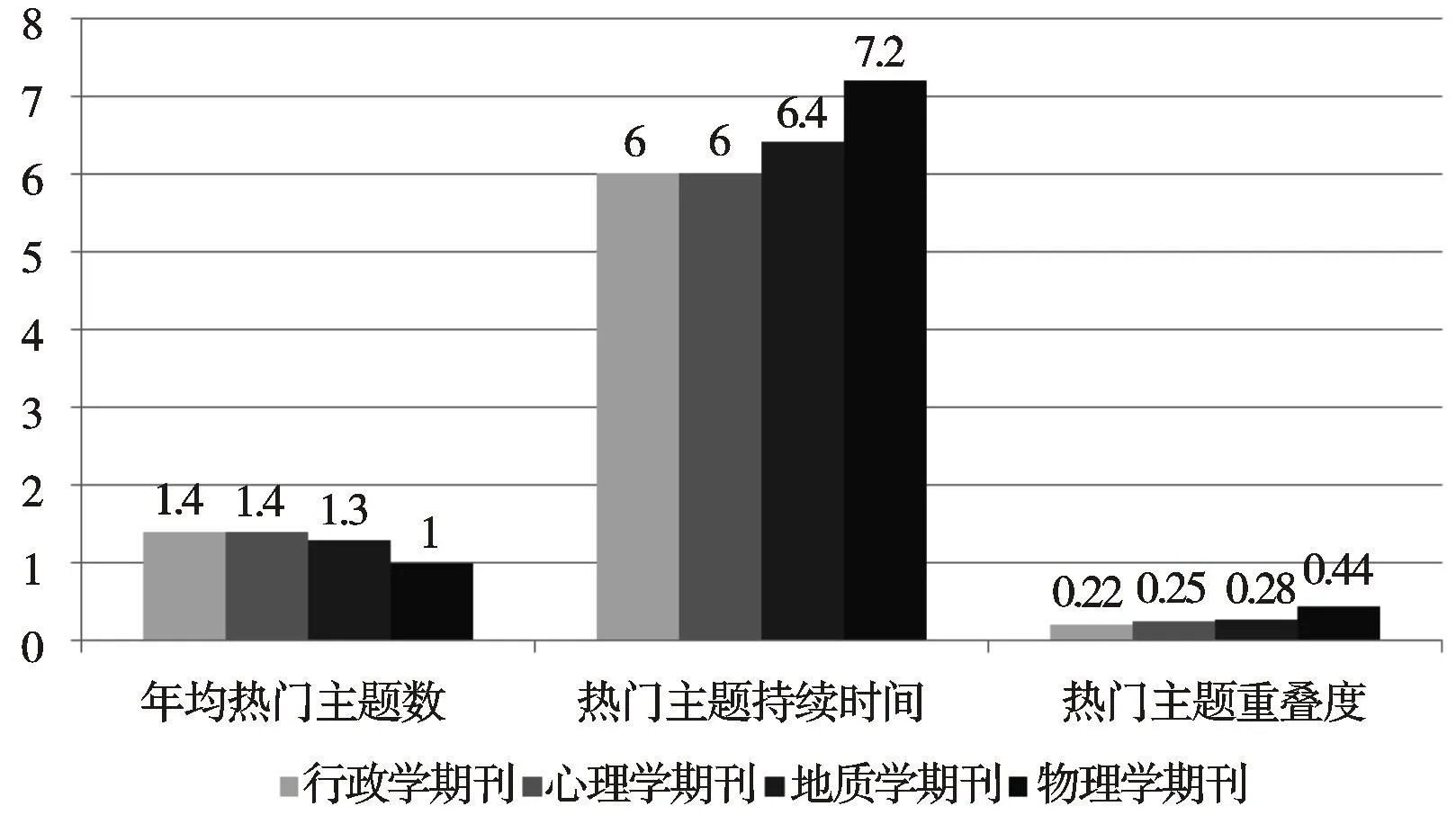

利用Citespace软件对四个学科代表性期刊2003-2012年的论文主题进行分析后,进一步统计得到的年均热门主题数、热门主题持续时间、热门主题重叠度数据见图4所示。

图4 代表性期刊研究主题持续性统计图

从图4可以看出,行政学在年均热门主题数和热门主题持续时间上的表现和心理学相同,但心理学在热门主题重叠度上略好于行政学。这一分析结果似乎表明两个学科研究主题的持续性差别不大,但进一步对比可以发现,行政学代表性期刊有如此表现,很大一部分原因是其主题一般都比较宽泛所导致,分析软件得出的行政学主题大多如“公共服务、公共管理、行政体制改革、地方政府”等,而心理学分析出的主题都比较精细,如“事件相关电位、眼动、情绪、文本阅读、项目反应理论”等。换言之,如果行政学期刊的主题表达进一步精细化,其在本研究的数据表现上将可能大大劣于心理学。从图4中还可以看出地质学和物理学在年均热门主题数、热门主题持续时间和热门主题重叠度上总体上要明显好于行政学和心理学,并且物理学的指标表现也好于地质学。综合而言,从代表性期刊的研究主题来看,与理论分析预期基本一致,即学科越硬,研究主题的持续性越强。

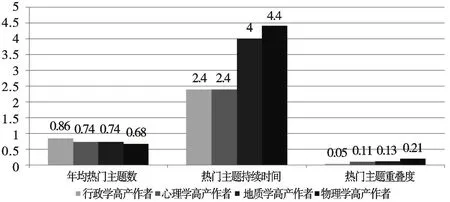

由于期刊栏目设置和选题的原因,对其论文主题分析来反映学科研究主题持续性可能略显粗糙,由此笔者用同样的方法对各学科代表性高产作者2003-2012年发表论文的研究主题做了进一步统计分析,结果见图5所示。

图5 高产作者研究主题持续性统计图

从图5可以看出,行政学高产作者和心理学高产作者相比,其研究主题的延续性总体上不如后者,在年均热门主题数和热门主题重叠度两项指标上的差别显而易见。而地质学和物理学也存在差异,物理学作者的指标表现明显好于地质学,且也都优于行政学和心理学。这种以代表性高产作者的论文为样本的分析结果,理论上比代表性期刊论文的分析结果更为精细和可靠,进一步证实软学科到硬学科,其研究主题的延续性是从低到高逐渐增强。

(四)知识增长指标分析

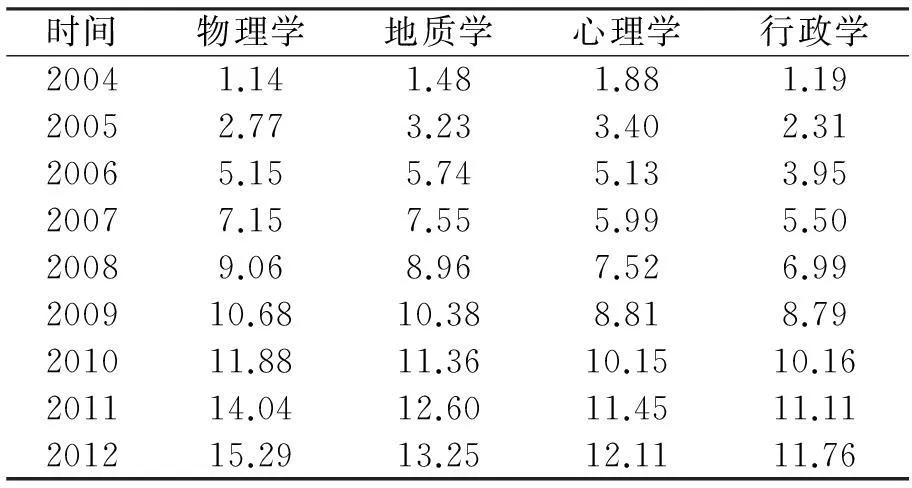

中国知网学术期刊库中物理学、地质学、心理学、行政学四个学科在2003-2012年度各发表论文128 936、201 463、57 658、152 792篇,以2014年12月24日为统计时点,根据前述规则认定的核心论文分别为14 270、39 334、7 474、8 420篇,2003年的核心论文数量依次为876、2 761、570、660篇。各学科2003-2012年核心论文相对于2003年为基数的累计增长倍数见表4所示。

表4 核心文章篇数累计增长倍数

从表4可以看出,尽管在考察的前五年,物理学科的核心论文累计增长率不及地质学,但从第六年开始及更长的考察期内,四个学科核心论文累计增长率从高到低依次是物理学、地质学、心理学及行政管理学,硬学科的知识累计性增长更快。

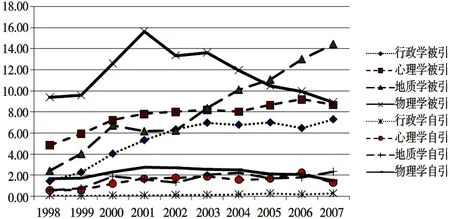

将四个学科代表性期刊2003-2012年的论文以两年为单位分组,根据前述方法认定和统计核心关键词。结果表明,物理学、地质学、心理学及行政学论文2003-2004年核心关键词数量分别是65、53、43和44个,其后四个时间段核心关键词的数量几乎没有大的波动,变化幅度在5%以内。以2003-2004年核心关键词数量为基数,2003-2012年新核心关键词累计增长情况见图6所示。

图6 新核心关键词累计增长倍数

从图6可以看出,以2003-2004年的关键词数量为基数,除了2005-2006年,地质学和心理学的新核心关键词累计增长率位次与预期略有不同外,其他各时间段新关键词累计增长率最高的是物理学,最低的是行政学,地质学高于心理学,且居于物理学和行政学之间。

将四个学科代表性期刊抽取的同期论文的参考文献的年份差按照年度和整个考察期进行均值计算,结果见图7。

图7 参考文献年份差统计图

从图7可以看出,如果根据参考文献的年份差对四个学科进行排序,并非每年的排序结果与预期一致,例如《物理学报》2007年的参考文献年份差比《地质学报》略大,《地质学报》2008年和2012年的年份差比《心理学报》要大,《心理学报》2004年和2005年的年份差比《中国行政管理》要大。但总体而言,或者从十年样本参考文献年份差的平均值来看,四个学科参考文献从旧到新的排序依次是行政学、心理学、地质学和物理学,即越硬的学科,其参考文献时效性越强。

(五)知识传承和知识增长关联分析

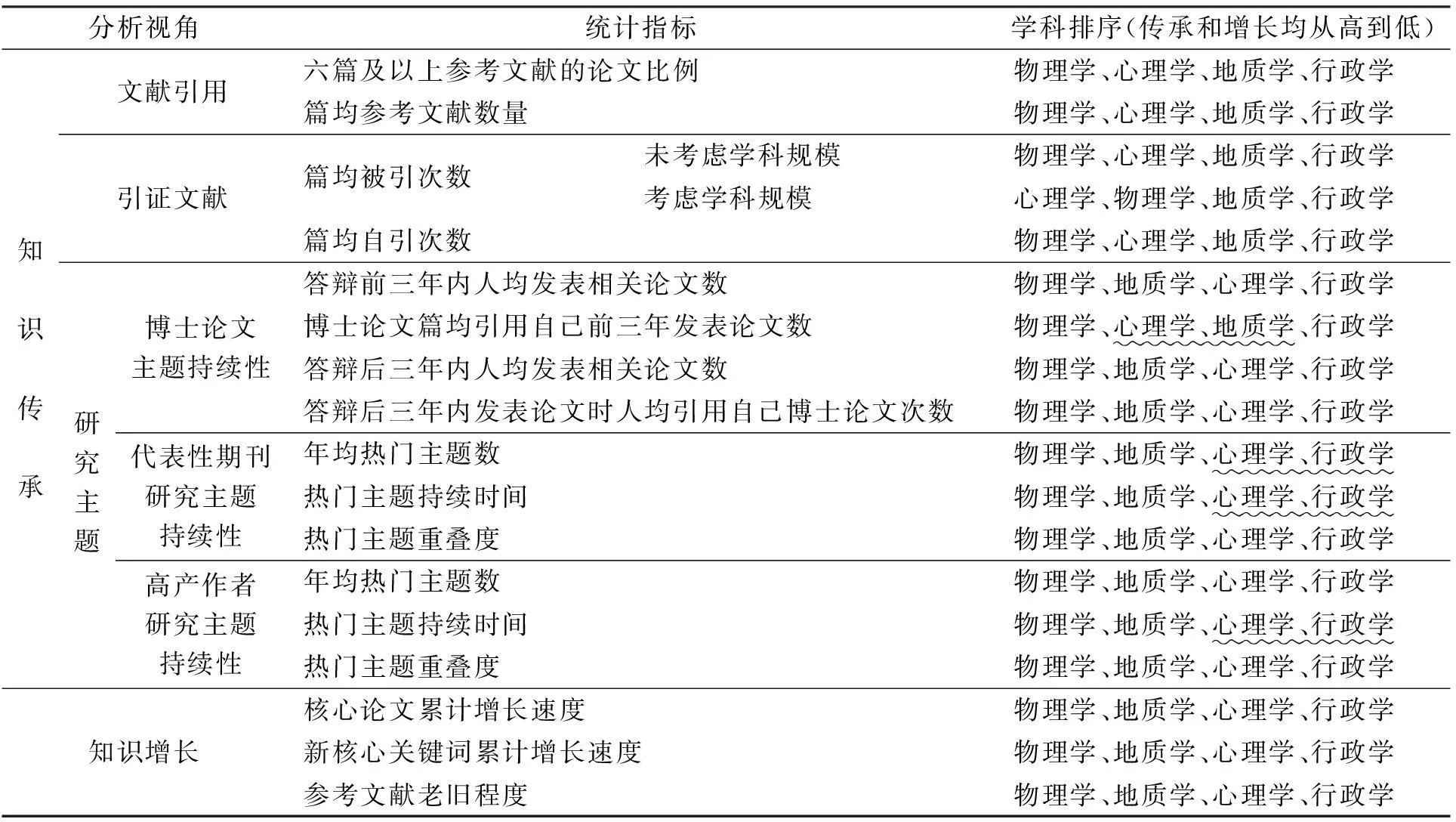

在对四个学科知识传承指标和知识增长指标一一统计分析之后,本文将它们在这些指标上的排序汇集如表5。

表5 知识传承和知识增长学科排序总表

注:下划线学科表示在指标上处于平行位置

从表5中可以看到,除篇均被引次数在考虑学科规模后,心理学的位次略微异常外,尽管还有个别学科在个别指标上没有明显差异,但大部分指标上的学科排序表明,越是硬学科,其知识传承更具连贯性,知识增长速度也更快。如果将学科作为等级变量,其位次作为变量值,反映表5中学科排序一致性的肯德尔系数是0.913(显著性水平<0.000)。由此,一个初步的论断是知识传承和知识增长之间存在较强的正向关联,换言之,学科的知识传承不强,其知识累计增长也较慢。鉴于行政学和其他学科的差距明显,它只有在研究中有意识地加强知识传承,才能实现其学科知识的快速增长。

四、结论与讨论

通过对代表性学科样本的大量统计分析,初步得出以下结论和改善行政学研究的建议。

(一)几个基本结论

1.不同的学科在知识传承和增长上的差异为学科身份认同现状提供了一个注解

总体而言,作为硬学科的物理学、地质学要好于软学科心理学和行政学,同为硬学科的地质学较物理学有一定差距,同为软学科的心理学比行政学情形要乐观。从这个角度来看,行政学的地位危机并非无中生有。

2.知识传承和知识增长具有内在正向关联

从四个代表性学科在多数知识传承和知识增长指标的排序来看,它们的位次基本一致,知识传承较好的学科,其知识增长速度也较快。

3.行政学研究之不足

行政学研究在知识传承和增长方面除了和硬学科有差距之外,即使和软学科中其他社会科学如心理学相比,也存在以下明显不足。(1)文献引用不够充分。 相当部分行政学者开展研究时在梳理和借鉴前人的研究成果方面还没有形成普遍习惯。(2)研究成果没有引起学术界的足够兴趣。本次统计发现,行政学研究成果的被引和自引与其他学科都有明显差距,出现这种情形的原因一方面可能是研究没有抓住所谓的大问题(big question),另一方面可能是由于缺乏规范的研究方法,导致知识成果碎片化,缺少能取得共识的理论框架[1]。(3)博士论文的知识贡献和博士毕业生的研究生涯堪忧。笔者分析认为,和其他学科相比,从论文答辩后的自引情况看,行政学博士论文的价值存疑;从论文答辩后发表相关主题论文看,他们大多数在毕业后没有对自己的领域继续深入,出现了研究内容的断层。(4)行政学研究主题持续性不够且过于宽泛。本文统计表明,相比其他学科,行政学在考察期内的研究主题数量较多,持续时间较短。如果考虑其主题宽泛这一因素,上述情形更为严重。(5)行政学知识增长缓慢。本文尝试设计了一些指标来比较各学科的情况,结果表明相较于其他学科,行政学知识增长明显落后。基于理论分析和知识传承与增长内在关联的数据支持,一个初步的推断是行政学研究知识传承不够是其知识增长缓慢的重要原因。

(二)改善行政学研究的建议

知识创新和增长是学科发展的目标追求,而知识传承又是知识创新的前置因素,为改善行政学研究中知识传承不佳的状况,本文提出以下几点建议。

1.遵守学术规范,尊重研究成果

为了避免行政学研究常常陷入“另起炉灶、自说自话”的境地,学者们首先要对前人的研究成果给予足够的关注,只有通过比较确认新的观点和结论更有说服力,或者为已有理论找到新的应用领域,始终把文献述评和引用文献作为基本的学术规范,才能跳出“从头起步、重复研究”的怪圈,通过累积性的知识传承实现知识增长。

2.聚焦研究主题,进行持续关注和反思

一门学科的发展及其在社会科学群的地位,很大程度上取决于该学科在“大问题”上的脉络及其展开的讨论。美国公共行政学界在反思自己的地位和发展时,也在不断追问本学科的“大问题”和核心议题究竟是什么[13]19-33[29]313-324[30]140-143[31]409-415。Perry和Kraemer的建议对我国行政学者至今仍有参考价值,尤其是他们所倡议的政治—行政系统界面议题。实际上,除了政治—行政系统界面这个核心议题外,“政事分离”是另外一个值得我国学者选择的重要议题。中国在经济转轨和社会转型过程中,以前大量的政府包办的事务势必需要社会化,在这个过程中,政事的划分、政事分离的外部环境、分离步骤和社会化模式等都是新的行政实践,相信对这些问题的深入研究可以为我国行政学知识增长做出独特的贡献。

3.重视行政学研究方法训练和规范运用

任何一门学科的发展都离不开研究方法的有力支撑,研究方法的独特性和成熟度是判断学科独立性和地位的重要标准。出于对自身地位合法性的维护,行政学在“行为主义革命”后开始注意借鉴社会科学主流研究方法[32]9-13,但在这一过程中,一些公共行政学者对实证研究也抱有偏见,现实中也确实存在盲目运用定量分析,产生了貌似科学实则脱离实践的“淮橘为枳”案例,由此他们呼吁公共行政必须发展自己的定性方法[12]157-199[33]747-764[34]17-18,但Houston和Delevan的分析表明,实证主义研究的两种替代性模式——诠释模式和批判模式在公共行政文献中并没有得到规范运用[11]674-681。我们在阅读中国公共行政研究成果时,也常常感到其定性研究方法的随意性。本文认为定性研究方法和实证主义研究方法对于行政学研究都不可偏废,对于前者要强化运用的规范性,对于后者需要强化训练和合理运用,在运用时尤其是要充分说明实证方法的适用性、数据的可信度以及研究结论在特定社会情境中的管理意涵。

4.改进博士生培养管理

Schroeder等的调查表明,成功的行政学者在博士阶段受到良好的研究方法培训和高质量的导师指导是非常重要的[35]92-105。 为了完善我国行政学博士生培养管理,可以尝试以下方面:首先,注重对博士生进行研究方法的教育,在博士生入学考试科目和学分修习规定中,设置特定的研究方法类课程要求,通过必要门槛设定和强化训练,切实增强对研究工具的掌握;其次,充分发挥导师在博士生培养中的指导作用,改革导师遴选、聘任、招生资格认定、考核、师生双向选择及导师更换制度,让始终站在学术前沿的学者成为博士生导师,真正担负起学术指导的职责。此外,还可以借鉴国外行之有效的做法,完善论文答辩和网上公示制度,要求答辩评委在毕业论文上全体签名并将签名论文在博士文库中永久公示,促使评委为了自己的声誉在答辩环节自觉严格把关。

5.发挥重要学术期刊的导向作用

中国的大部分教学科研机构把在重要期刊上发表论文作为职员聘期考核和晋升、博士生毕业的重要指标,因此,这些重要期刊对发表文章的基本要求,例如参考文献的标注、研究现状述评、研究方法的规范性等,就为学者们应该做什么样的研究提供了一个大致的标准[5]。在此过程中,期刊审稿程序的优化,具有良好学术判断力的编辑在扮演“守门人”角色时也很重要。鉴于《中国行政管理》《公共管理学报》等杂志在中国公共行政学界的地位,理应为公共行政研究整体走向规范化起到风向标的作用。

本研究通过理论分析和大量数据统计得到了一些研究结论,并为行政学研究改善提出了一些建议。需要说明的是,各学科固有其自身特点,差异性客观存在,本文并非主张行政学研究要照搬或者模仿硬学科的研究范式,而是倡议在知识传承、系统性知识生成路径方面应借鉴其他学科,从而增强自身的专业性,消释身份质疑和认同危机。本研究的不足是显而易见的:首先,受精力所限,选择的代表性样本和数据来自中国知网,这难免对结论准确性产生影响,特别是限于数据库中满足条件的行政管理专业博士毕业生样本较少,其有关结论有待进一步验证;其次,知识增长的计量是一项有难度的工作,虽然本文从可操作性出发,试图从大尺度的论文数量、参考文献新旧程度到稍微细致一点的关键词计量来测度知识增长,但显然还是不够精确;最后,行政学研究的改进是一项系统工程,其中核心议题的划界、适用研究方法的选择是非常重要的方面,尽管本文提出了一些设想,但需要进一步深入的评估并制订更具体的行动路线。

[1]李德国、蔡晶晶:《如何实现公共行政的知识增长——评杰伊·D﹒怀特等主编的<公共行政研究>》,载《理论探讨》2008年第5期。

[2]董建新、白锐、梁茂春:《中国行政学方法论分析:2000-2004》,载《上海行政学院学报》2005年第2期。

[3]何艳玲:《问题与方法:近十年来中国行政学研究评估(1995-2005) 》,载《政治学研究》2007年第l期。

[4]Wu X,He Y L,Sun T W.“Public Administration Research in Mainland China and Taiwan:An Assessment of Journal Publications,1998-2008”,Public Administration,2013,(2).

[5]张光进、马向平、杨程:《中国公共行政研究评估(1999-2008):对代表性期刊作品的考察》,载《理论与改革》2009年第6期。

[6]金薇吟:《克拉克知识与学科理论发微》,载《扬州大学学报(高教研究版)》2004年第5期。

[7] 章士嵘:《科学发现的逻辑》,北京:人民出版社1986年版。

[8]Chen C.“CiteSpace Ⅱ:Detecting and Visualizing Emerging Trends and Transient Patterns in Scientific Literature”,Journal of the American Society for information Science and technology,2006,(3).

[9]卢嘉锡:《中国科学技术史论著索引卷》,北京:科学出版社2002年版。

[10]Stallings R A,Ferris J M.“Public administration research:Work in PAR,1940-1984”,Public Administration Review,1988,(1).

[11]Houston D J,Delevan S M.“Public Administration Research:An Assessment of Journal Publications”,Public Administration Review,1990,(6).

[12]Gill J,Meier K J.“Public Administration Research and Practice:A Methodological Manifesto”,Journal of Public Administration Research and Theory,2000,(1).

[13]Raadschelders J C N,Lee K H.“Trends in the Study of Public Administration:Empirical and Qualitative Observations from Public Administration Review,2000-2009”,Public Administration Review,2011,(1).

[14]魏红霞:《知识增长的逻辑与知识经济的来临》,载《安徽理工大学学报(社会科学版)》2003年第2期。

[15]宣勇、钱佩忠:《知识增长与学科发展的关系探析》,载《大学·研究与评价》2007年第1期。

[16]托马斯·库恩著:《科学革命的结构》,金吾伦、胡新和译,北京:北京大学出版社2003年版。

[17]Bruno.Latour,Steve.Woolgar,Laboratory Life:The Construction of Scientific Facts,Princeton NJ:Princeton University Press.1986.

[18]William S.Cleveland.“Graphs in Scientific Publications”,the American Statistician,1984,(4).

[19]潜伟:《学科硬度测量:FGA方法的应用》,载《科学学研究》2002年第5期。

[20]刘继成:《软学体与软科学知识系统》,载《科学管理研究》1991年第4期。

[21]郭丽芳:《评价论文学术质量的文献计量学指标探讨》,载《现代情报》2005年第3期。

[22]陈振明、李德国:《我国公共行政学博士学位论文的质量评估与比较分析》,载《公共行政评论》2009年第2期。

[23]Bingham R D,Bowen W M.“Mainstream Public Administration over Time:A Topical Content Analysis of Public Administration Review”,Public Administration Review,1994,(2).

[24]文庭孝、陈书华、王丙炎等:《不同学科视野下的知识计量研究》,载《理论与探索》2008年第5期。

[25]郭薇、常健:《中国行政管理学研究作者成熟度的文献计量学分析》,载《学海》2008年第4期。

[26]文庭孝、刘晓英、梁秀娟等:《知识计量研究综述》,载《图书情报知识》2010年第1期。

[27]陶范:《参考文献具有的十项功能》,载《中国科技期刊研究》2007年第2期。

[28]贾贤、黄冬华:《学术期刊评价中存在的问题》,载《北京科技大学学报(社会科学版)》2011年第2期。

[29]Behn R D.“The Big Questions of Public Management”,Public Administration Review,1995,(4).

[30]Kirlin J J.“Big Questions for a Significant Public Administration”,Public Administration Review,2001,(2).

[31]Neumann Jr F X.“What Makes Public Administration a Science? Or,Are Its‘Big Questions’ Really Big?”,Public Administration Review,1996,(5).

[32]张康之、张乾友:《战后公共行政研究的主题嬗变与学科危机》,载《中共四川省委省级机关党校学报》2012年第4期。

[33]Wright B E,Manigault L J,Tamika R.Black.“Quantitative Research Measurement in Public Administration:An Assessment of Journal Publications”,Administration & Society,2004,(6).

[34]杨明丽:《社会科学研究中的知识论中心取向隐含的问题》,载《浙江学刊》2005年第3期。

[35]Schroeder L,O'Leary R,Jones D,et al.“Routes to Scholarly Success in Public Administration:Is there a Right Path?”,Public Administration Review,2004,(1).

责任编辑胡章成

作者简介:张光进,管理学博士,中国地质大学公共管理学院副教授,国家留学基金委公派出国访问学者,研究方向为公共管理;张士菊,管理学博士,中国地质大学公共管理学院副教授,研究方向为公共管理。

基金项目:国家自然科学基金项目(71402172);中央高校基本科研业务费专项基金项目(CUGW150403)的阶段性成果

收稿日期:2016-02-02

中图分类号:D035

文献标识码:A

文章编号:1671-7023(2016)04-0061-11

The Forwarding Route of Public Administration Researches Improvement from the View of Knowledge Inheritance and Knowledge Growth: A Comparison Study Between Different Disciplines

ZHANG Guang-jin,ZHANG Shi-ju

(Public Administration School,China University of Geosciences,Wuhan 430074,China)

Abstract:Public Administration has been facing disciplinary identity crisis since it is established.It is important to study knowledge inheritance and knowledge growth for a discipline to maintain its status and promote its development.A comparative study which focuses on the law of knowledge inheritance and knowledge growth in the process of scientific researches on a number of disciplines can provide some references to improve Public Administration research quality.Based on the knowledge creation and knowledge growth theory,hierarchical discipline theory,this paper sets up seventeen indicators that belong to two categories and selects representative disciplines.Through analyzing the opening data of these disciplines in CNKI,it is found that there is a gap between Public Administration and other disciplines,and positive relationship between knowledge inheritances and know growth.Given public administration poor performance,this paper puts forward some suggestions to enforce its knowledge inheritance resulting in rapid knowledge growth from such aspects as complying with academic norms,focusing on big question and continue studying it,paying attention to research methods training,perfecting doctoral training program,and exerting the guiding role of important academic journals.

Key words:public administration; disciplines development; knowledge inheritance; knowledge growth; comparative analysis