换工视角下的农民工群体内部工资及其增长率差异研究

——基于四次珠江三角洲九城市的调查数据

2016-07-30贺霞旭华南理工大学社会工作研究中心广东广州510641

贺霞旭,华南理工大学 社会工作研究中心,广东 广州 510641

张东,中山大学 社会学与人类学学院,广东 广州 510275

换工视角下的农民工群体内部工资及其增长率差异研究

——基于四次珠江三角洲九城市的调查数据

贺霞旭,华南理工大学 社会工作研究中心,广东 广州 510641

张东,中山大学 社会学与人类学学院,广东 广州 510275

摘要:采用2006年至2010年珠江三角洲四次农民工调查数据,比较换工和未换工群体在工资水平和工资平均增长率上的差异及影响因素的异同。从工资水平来看,换工是劳动力市场中略占劣势的农民工实现工资增长的途径之一。工作相对稳定者,换工频率与月均工资水平呈倒U形;工作相对不稳定者,换工频率与月平均工资水平呈U形。从工资增长率来看,换工群体在工种之间、企业规模之间的工资平均增长率差距要低于未换工者。对于换工群体,人力资本对工资平均增长率的边际效益递减,受教育水平越高,工资平均增长率越慢,对未换工群体的效用则相反;换工群体中,求职网络对工资增长率的影响更大,换工者的工资增长速度可能更依赖求职时新建的社会网络资源。

关键词:农民工; 换工; 工资水平; 工资平均增长率

一、引言

随城市化和工业化推进,农民工群体内部产生了分化且差距日益明显。这种分化表现在多个维度,例如在人口统计学特征上的基本差异(性别间、代际间等)、从业有关特征的横向多元化、纵向阶层分化(收入、社会保障等)和区域差异。其中分化最直接的结果是劳动力工资水平的差异,在已有研究中,较多关注收入绝对值而较少重视收入的相对变化。然而,关于农民工群体的总体特征或其中类别群体的特征,与其他群体的比较研究[1]或群体内某方向领域的研究,隐含了农民工群体是同质性的假设,从整体角度出发关注同质性问题,忽略了群体内差异性。对农民工群体内部的异质性研究,可以使群体的分化类别更清晰和具体,尤其作为劳动力市场重要结果的阶层化差异,对于差别化的权益维护和诉求解决(如生存理性转向发展理性)机制探讨,有序推进农业转移人口市民化(国家新型城镇化规划(2014-2020))规划和不同层面的社会扶助[2]策略等实践,具有重要的现实性意义。本文基于四次珠三角农民工调查数据,实证分析了农民工群体的换工对收入及其增长率影响的群体间差异。

二、研究问题与文献梳理

“招工难”是自规模性“民工荒”现象出现后至今间歇性爆发和持久性存在的问题,农民工群体中换工频繁和短工化现象普遍。个体特征、职业、工作环境和社会环境等方面存在的现实性问题,如工作时间长工资低、福利保障不健全、职业发展瓶颈和劳动力供需的区域空间失衡[3]等,从微观和宏观方面降低了农民工群体的职业稳定性。作为雇佣关系的主体,他们并未完全嵌入企业内部的人际网络和制度安排中,形成了“脱嵌型雇佣关系”[4],提升了其离职率。

当前农民工换工行为的研究分为就业流动(包括选择换工的原因与影响因素)和换工行为带来的结果。前者分析某次换工前的工作(包含已经离职的工作),关注行动的原因;后者分析换工后的工作(包含正在进行的工作),关注行动的功能。本文关注换工行为的劳动力市场结果,包括工资水平和工资平均增长率两个方面。工资水平是当前劳动力价格的一种反映,也是劳动者在社会结构中阶层地位的一种体现,工资平均增长率反映工资的平均增长速度,分为负向或正向增长,以及零增长。影响农民工工资水平的研究较多[5],对工资平均增长率的探讨较少,就业流动分析也忽略了职业稳定性强的群体。

从工作流动和稳定性两类相异互补的视角研究农民工换工现象,对于认识中国城市劳动力市场发展水平和探索劳动力市场一体化具有现实意义。位于次级劳动力市场内部的群体不同程度地在行业或企业之间寻找更好的工作[6],竞争更高工资或更好的工作环境,即使是长期处于水平职业流动状态的农民工群体[7]内部也存在分化。根据工作稳定性,可分为换过工作的职业流动群体与未换过工作的职业稳定群体。职业流动群体中,根据流动性质可以区分为向上或向下流动*流向比上一份工作更高收入的工作则看做向上流动,反之看做向下流动。;根据雇佣性质可区分为自雇(自雇体力工作者和非体力工作者)和受雇两类。本文关注的问题是,未换工者与换工者在工资水平和工资平均增长率上有何差异?影响两者工资水平和工资平均增长率的因素又存在何种差异?

已有关于农民工换工研究中,换工对工资的影响有以下结论,无用论(即换工本身不影响工资增长)、促进论(即换工促进工资增长)和相对论(即换工对工资水平的影响受不同条件约束)。对于劳动力市场中的全部劳动者而言,换工与工资的关系较为复杂,且存在群体间差异。

(一)换工无用论与促进论

回报-资源模型在分析换工原因时认为,个体往往通过换工,来寻求实现与自己所拥有的资源(例如人力资本)相称的工作回报(例如收入和地位),当他们获得的回报接近其期望水平时,更可能留在这份工作上[8]。该模型的逻辑与工作匹配理论很相似。工作匹配理论认为转换的工作是一种商品,分为两类:一类是作为搜寻性商品(search good)的工作,产品的属性可以通过事先的检验得知;另一类是作为经验性商品(experience good)的工作,产品的属性须使用后才能进行评估。搜寻性商品模型预测工人会越来越可能流向高匹配的工作,工人的工资仅受这种不随时间变化的潜在特质影响,而不受非流动本身的影响。

按照搜寻性商品模型,工人只会流向更高匹配的工作,但现实中工人也流向更低匹配的工作,说明转换的工作也是一种经验性商品。在控制了收入和不可观察的、不随时间变化的个体和工作效应后,频繁流动的工人工资水平要低于较少换工的人[9],而在低端劳动力市场横向流动的农民工群体换工并不能提高工资水平[10]。

工作匹配模型忽略了宏观因素的影响。引入宏观失业率因素后发现,在失业水平较低时,辞职搜寻工作的人和在岗通过业余时间搜寻工作的人,都可能获得更高工资的工作,相反,在高失业水平时,找到新工作将花费很长时间,也可能会获得较低的工资[11]。换工再就业者面临的就业风险与所在年份的宏观市场环境相关,换工对工资的效应也受时间变化的影响。

促进论观点认为,换工可以提高工资水平。农民工的就业流动性增强时,月均工资水平也不断上升[12]。工资演变是青年人做出换工决定和由频繁换工转型到稳定雇佣的重要因素,工作转换带来的工资增长至少占青年人早期职业生涯中工资增长的三分之一[13]。

(二)换工相对论

换工的工资效应在不同层次的因素中呈现的结果相异,一方面,换工的工资效应受宏观因素的制约;另一方面,换工带来的工资增长是相对的。

第一,有限机会模型认为个体的工作流动受各种宏观社会因素的限制。女性的自愿离职率要低于男性,源于性别歧视;有换工经历的年轻男性工资增长率高于女性,而女性在换工过程中更容易从全职转向兼职,降低了工资增长率[14]。相比没有流动经验的人员,男性在非正规部门内的水平流动可增加14.1%的工资[15]。市场中宏观就业机会不平等也限制着换工对工资水平的促进作用,李若建[16]认为户籍制度导致的不公平主要表现在难以获得垄断性或政府控制的行业岗位机会。如果农民工无法通过换工获得工资水平相对较高的行业工作岗位,那么换工的正面作用也会被制约或拉低。

第二,换工对工资的相对性关系,是通过比较不同群体之间(例如性别之间)或同一群体不同影响因素体现。从人力资本对换工工资效应的影响来看,工作转换对个体的收入影响依赖于专用性人力资本的可转移性,可转移的专用性资本越多,换工所产生的工资流失越少[17]。这种可转移存在不确定性,意味着换工可能导致专用性人力资本对工资的效应减弱。通用性人力资本并不会随着换工而减弱,甚至有可能增加,工作转换能够促进工资增长。

行业之间的换工对工资产生负向影响,行业内的换工只对低收入的农民工有促进作用,对高收入者有负向影响[18]。更换就业城市的次数增加会促进工资水平,同一城市内更换不同单位次数与工资水平呈负相关[19]。换工与工资水平的关系受初始收入的影响,对于初始收入水平较低的群体,换工对其有正向影响,而对于初始收入较高的群体,换工则是负向影响[20]。就业稳定和非稳定群体间的工资收入差距在扩大,在低收入人群的工资差距中,就业稳定性所起的作用更大,而在高收入群体中这种差异则并不重要[21]。普遍被看做低收入水平的农民工群体也存在收入分化,工作稳定性强的低收入者,适当换工会提高收入,而中间收入者频繁换工对收入提高起阻碍作用[22]。

以上研究并没有纵向关注工资平均增长率与换工之间的关系,以及比较农民工群体间因区分了是否换工两类后,各影响因素作用的差异。换工对工资增长的影响,应该从换工的参照群体来比较。第一,当参照对象同为换工群体时,精细比较何种因素如何影响换工群体工资的变化则更有意义;第二,当参照群体是未换工者时,比较两类的工资差异和检验换工对工资的效应,即换工是否能够促进工资增长?并侧重比较影响换工者和未换工者结果差异的因素。

本文分析个体因素(人口特征和人力资本特征)与企业特征对工资平均增长率的影响,比较影响工资水平的决定因素;区分了换工和未换工群体,以及工作相对稳定和换工较为频繁群体,比较各因素在不同群体中对工资水平和工资平均增长率的影响差异;在控制宏观因素(地区和时间变量)和区分类别群体后,比较选择是否换工所造成的结果差异。

三、换工、工资水平和工资平均增长率

本文采用2006年“城市化进程中的农民工问题”课题组数据、2008年“流动与权益——珠三角外来工的追踪研究”数据、2009年“金融危机对珠三角农民工的影响”课题组数据,以及2010年“农民工权益保护理论与实践研究”的调查数据*2006年、2008年和2009年的数据在中山大学城市社会研究中心网站已公布,本文对以上数据提供方表示感谢!。这些是目前国内关于珠江三角洲农民工较为系统、历时较长的数据,本研究只保留了调查地点在珠江三角洲、且自务工以来初职和现职在珠江三角洲地区的农民工样本*除2006年调查外,其余三次调查中并没有完全统计每个农民工每次换工情况,但初职和目前职业均必须是在珠三角地区,因为未换工者的初职指现职,换工者则有区分。首先,四次调查的调查对象甄别方式基本一致,包括跨县区流动、大专/非全日制本科学历及以下的打工者;其次,四次调查问卷中关于换工情况问题,设置基本一致;第三,这四期数据抽样方案基本一致,均以外来人口比例作为样本分配依据,控制了行业、性别和地区分布三个指标。以上条件为本文合并四期数据提供了依据。本文将四次数据的农民工换工情况以时间为线索整理成每年一次的时点数据,只保留了农村户籍,非追踪的,且历年样本量大于30的样本。。

(一)珠江三角洲农民工换工情况

1.换工次数

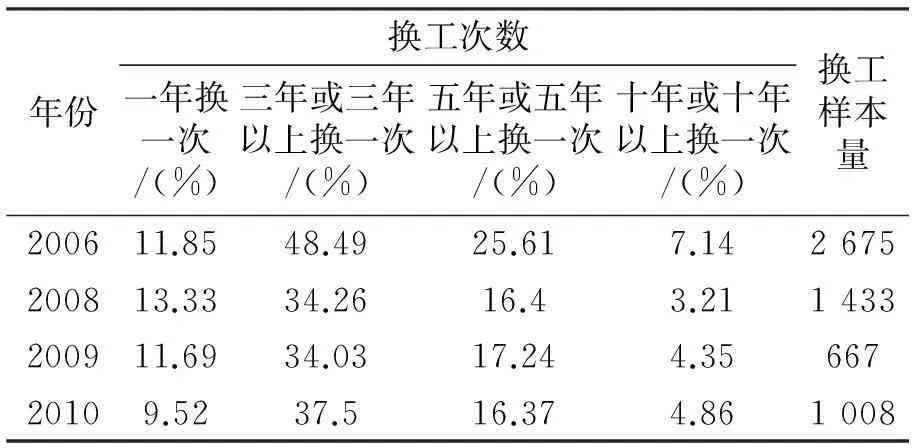

四次珠江三角洲农民工调查结果显示,换过工*换工分别指换职业、职位、行业或工作单位,本文的换工指换过企业。的比例要远高于未换工者,约70%左右的人换过工作,2006年、2008-2010年的比例依次为72.65%、75.77%、67.73%和71.26%,三年或三年以下换一次企业的比例高于三年或三年以上者。有换工行为的农民工换工水平存在差异,换工受宏观就业环境的影响。从表1可知,相比其他年份,2008年一年换一次工作的比例略高,但2008年和2009年金融危机影响过后,2010年换工水平又开始降低。如果将五年及以上才换工一次和未换过工作的农民工界定为职业稳定性强的群体,那么2006年、2008年至2010年间,职业稳定性相对较强的农民工比例分别为52.96%、40.63%、49.51%和45.11%。

表1 四次调查中珠江三角洲农民工的换工次数

2.换工倾向

工作相对稳定的农民工群体中,稳定的持久性处于变化中。从表2可知,2006年未换工和曾换过工者在换工倾向上的比例接近。2008年至2010年间,未换过工作的农民工打算继续做目前这份工作的意向高于换过工作的农民工,2009年农民工的换工意向远低于其他年份。一方面,有换工经历的人更倾向于换一份新工作;另一方面,就业市场的不稳定减少了工作供给,也降低了农民工的离职意向。

表2 四次调查中珠江三角洲农民工对目前工作的换工倾向

对2006年和2009年数据中离开第一份工作的原因分析,发现绝大部分农民工是主动辞职的。在2006年,约80%的农民工属于自愿流动,工资低、工作累、工作时间长和工作没意思等是其选择离职的重要原因。非自愿流动的比例低于自愿流动比例,合同到期、工程完工、被解雇和工厂倒闭等在2006年的调查中只占所有离职原因的20%,在2009年的调查中仅占10%。

(二)宏观环境与工资水平

历年劳动力市场的月均工资在缓慢增长,越晚进入珠江三角洲务工的农民工*针对未换过工作的农民工,则按照目前工作的月均工资水平统计,对于换过工作的农民工,则按照第一份工作截止时的工资水平统计,且第一份工作的地点在珠江三角洲地区。,初始工作的月均工资水平越高。比较农民工历年换工和未换工群体的月均工资水平,发现换过工作的人,月均工资水平略高于未换过工作者。此处高低的程度判断需要界定,参考的标准与同级同期劳动力市场上的所有农民工工资水平相关,如初职工资水平及涨跌变化和同时期的比较,两者历年的差异均在(0,100)的范围之内。2006年和2010年,换工和未换工的工资水平差异略大,而2008和2009年两类群体的差异较小,工资水平明显受到宏观经济因素的干扰。

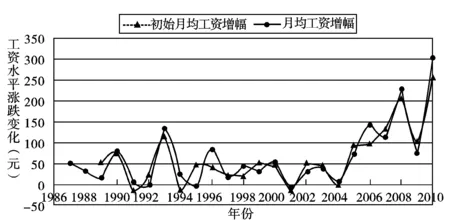

从图1可知,1991、1994、2001和2004年的工资呈现下跌或未上涨,1993年、2007年、2008年和2010年的月均工资涨幅略高,超过了100元,2008年和2010年的月均工资水平上涨超过了200元。历年初职工资的涨跌情况与同区域群体月均工资的涨跌轨迹相似,1993年、2006-2008年和2010年均为工资水平上涨较多的年份,该现象与当年法规政策实施密切相关。

根据珠三角地区实施最低工资规定和劳动法的年份,依次为企业最低工资规定和劳动法实施前:1988年至1994年;劳动法实施后至最低工资规定颁布前:1995年至2004年;最低工资实施中至新劳动合同法出台前:2005年至2007年;最低工资实施中及新劳动合同法执行期间:2008年至2010年。这四段时间也印证了制度和法律在不同时期逐渐加强的过程,影响农民工工资的变化和群体内部工资差距的变化。

图1珠江三角洲农民工初职月均工资与农民工群体月均工资的涨跌变化

四、换工与未换工群体的工资水平和工资平均增长率

农民工主动流动引起的工资上涨是否受个人内生性因素影响,即选择换工的农民工是否是能力更强的人?这需比较两类群体的初职和目前工作特征差异*篇幅有限,该部分内容需要数据者可向作者索取。。

(一)比较两类群体的初职和目前工作特征差异

换工者与未换工者在从事初职工作时,性别和年龄存在差异。年龄在20-34岁的青年人处于从职业不稳定向职业稳定过渡阶段[23],农民工中的换工者是更年轻的群体。早期分析工人职业流动研究中,女性的职业流动率低于男性[24],在农民工群体中也得到验证,未换过工作的女性比例略高,未换工男性比例略低,但两类群体在教育水平上没有差异。从使用社会资本的情况来看,未换工者通过亲友介绍初职工作的比例要略低于换工者,但在目前工作的获得上,换工者的比例却略低,说明换工者通过外出工作,增强了对劳动力市场的适应,提高了找工能力。如果从工种、行业、企业性质和企业规模方面来看,具有劳动力市场结果优势的工种更可能是管理人员和技术人员、垄断性行业、党政群/国有/集体企业和规模越大的企业。然而,从换工和未换工者在以上各类特征方面所占的比例来看,换了第一份工作的人更可能是在劳动力市场结果中略占弱势的群体。

比较换工群体的初职和目前工作的工种可知,从普工换为普工的比例相对较高,约为35%;普工换为技术员工或管理人员的比例分别为8.9%和3%。从转换的行业来看,竞争性行业转换到竞争性行业的占83.5%,竞争性行业转换到垄断行业的比例仅占3%。从转换的企业类型而言,私有企业转为私有企业的比例约为31.8%,转为党政群/国有/集体、外资或合资和个体户的比例各为3.4%、8.9%和2.6%。换工者和未换工者除了年龄差异和所从事的工种差异外,在其他特征上换工者甚至略有些许劣势。在目前工作上的差异也如此,说明农民工选择离职或留在原职,主要是与当时工作匹配有关,能力的影响更小。

对于务工以来有换工经历的农民工,四次调查数据中个别年份调查并没有详细地收集每次的换工经历,因此无法计算出自务工以来到目前时段之间,每份工作的工龄,所以本文计算了自务工以来的工资平均增长率。在公式1中,n代表工龄,换过工作的农民工,工龄从第一份工作的起始时间算起;对于多次换工不连续的情况而言,此处的工龄指自务工以来的工作经验时间。

(公式1)*未换工者的初职工资,是指刚参加工作时的初始工资。

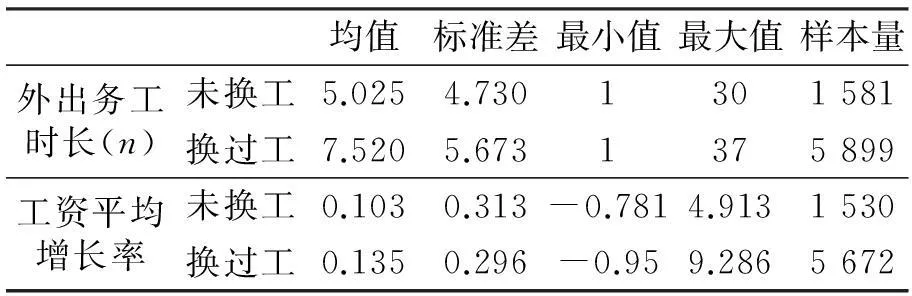

从表3可知,换过工作的农民工,外出务工的平均时长要高于未换工者,其工资平均增长率的均值高于未换工者。换工者比未换工者在工资平均增长率方面略有优势,未换工者中,27%的人工资平均增长率为负增长,换工者中,10%的人工资平均增长率为负增长,6%的人为零增长。

表3 珠江三角洲农民工务工时长和工资平均增长率

(二)比较两群体工资水平和工资平均增长率影响因素差异

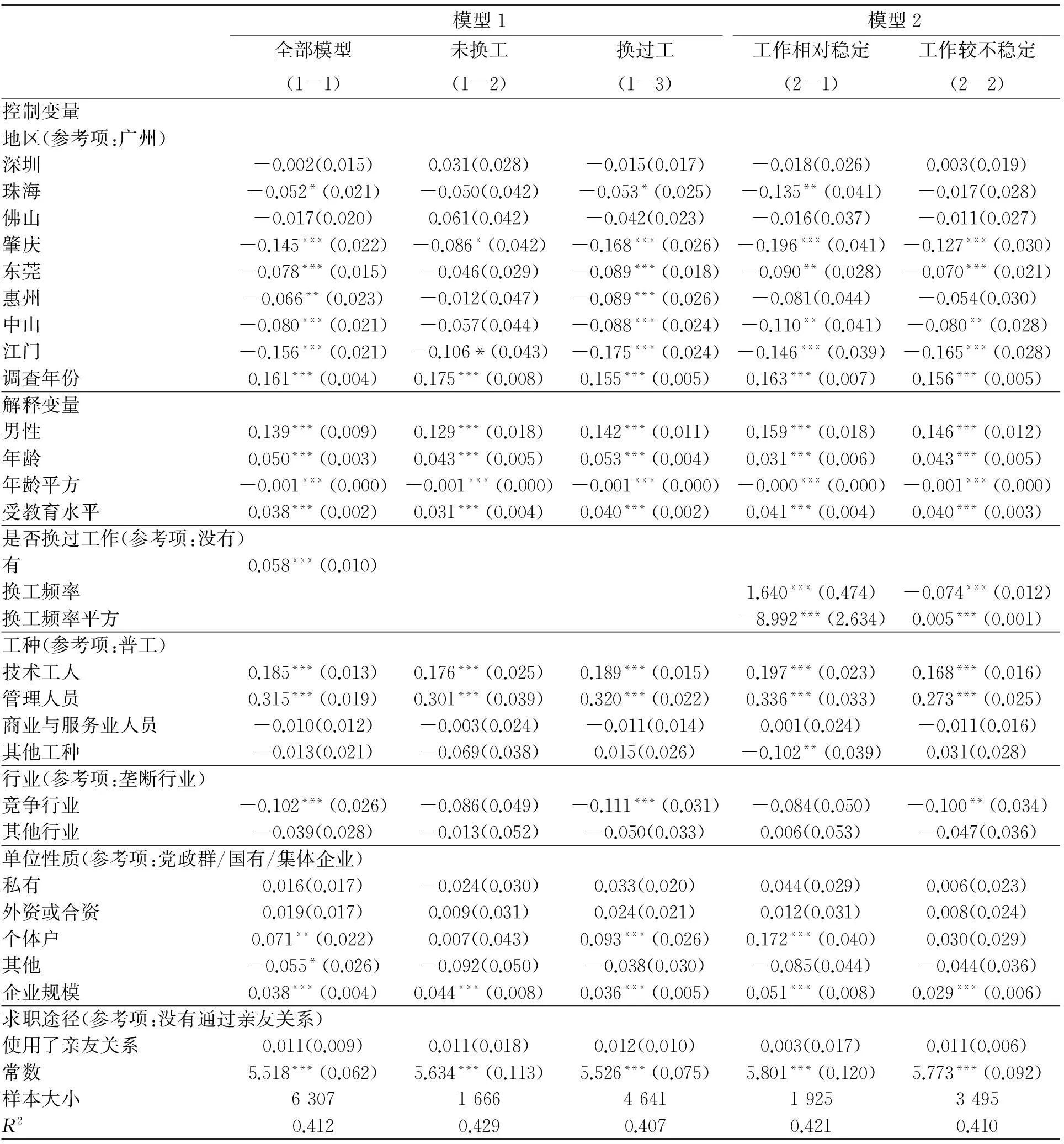

从表4中的模型1-2和1-3可知,换工和未换工群体的工资决定因素基本一致,性别、年龄、受教育水平、工种和企业规模均对目前工资的影响显著。未换工的农民工,在人口特征上的工资差异要低于换工者,换工经历会增大男性和女性的工资差距,男性通过工作转换以实现工资增长方面更有优势。

1.外部劳动力市场的竞争性

行业与单位性质对换工者的工资水平效应,反映了外部劳动力市场竞争性特征。行业本身作为一种结构因素调整个体特征对收入的影响[25],与单位性质一起作为重要的影响城市职工工资差异的因素[26],但对农民工工资差异却无影响[27]。本文发现行业和单位性质对工资的效应只在有换工经历的群体中明显,未换工者的工资水平并不受到行业性质和单位性质的影响[见模型(1-2)和(1-3)]。换过工作的农民工,在竞争性行业获得的工资要低于垄断性行业,个体户的工资水平是在私企工作的农民工工资的1.1倍(e0.093)。

表4 换工和未换工的农民工目前月均工资水平比较(OLS)*工资水平采用了对数化处理。

注:*p<0.05,**p<0.01,***p<0.001,括号内为标准误差

在内部劳动力市场中,工人被假设为受到外部劳动力市场竞争的部分保护[28],可以在相对完善的内部劳动力市场中获得工资上涨,而尽可能减少进入外部劳动力市场通过竞争进行工作再匹配来提升工资水平的次数。相比换过企业的农民工,未换工的农民工,其工资水平更可能是通过企业内部劳动力市场决定的。换工的农民工,其工资水平更可能受到外部劳动力市场竞争因素的影响,行业之间、企业性质之间存在的工资差距对换工结果产生影响。

2.换工频率与工资水平

从模型(1-1)可知,是否换过工作对目前月均工资水平的影响显著,换过工作的农民工,其工资水平是未换过工作的1.06倍(e0.058)。然而,换工频繁程度与工资水平并非线性关系。将2006年、2008-2010年的四次调查中五年及以上*如果根据人口普查时在同一地区居住满5年及以上者则为高度居住性,或根据三年签一次合同,签满两次后可签无固定期限合同的规定,选择5或6年作为稳定性的两个时间节点,那么,两个的模型中换工频率与工资水平的图形趋势一致。图2的稳定性界定为5年及以上。才换工一次的工作流动群体,界定为职业稳定性强的群体[29],用换工频率*换工频率=换工次数/工龄。表示其工作稳定性,分值越高则意味着从事某份工作的时间越短,工作稳定性相对越低,反之相反。

图2换工频率与工资水平

农民工群体中工作相对稳定者,换工频率与月均工资水平呈倒U形。其中,工作相对稳定的群体换工频率逐渐增高时,月均工资水平也逐渐上升,但超过临界水平0.09(约11年换1次工)时,换工频率越高则导致月均工资水平逐渐降低。工作稳定性越强的农民工群体,同一企业内积累的工龄越长或务工时间越久。若存在组织内部劳动力市场发育不完全而引起的职业停滞、激励政策失效或晋升路径缩窄等因素,或外部劳动力市场拉力较强和个人差异性因素所致的就业流动时,累积的人力、经济和社会资本等则对其实现再次就业匹配发挥积极作用。延长务工时间的工资边际效应减少,及时地做出换工抉择或换工频率的增高能够促进工资的上涨。而在工作相对不稳定的群体中则相反,换工频率越高则月均工资水平逐渐降低,超过转折点后才对月均工资水平发挥促进作用。从事容易实现工作匹配或普遍短缺性质工作,或更适应外部劳动力市场竞争的人群,在就业市场中容易通过较为频繁的流动实现工资的增长。

3.换工与工资平均增长率

比较模型(1-2)与(1-3)和模型4与模型5可知,农民工月均工资水平与工资平均增长率的影响因素基本一致,但行业和单位性质对工资平均增长率并无影响,性别之间的工资平均增长率不存在差异。由于农民工进城务工时间有别,年龄并不能真正代表工作经验,它与工资平均增长率呈倒U形,与表4中年龄和目前工资水平的规律类似,越年轻的务工人员可能越缺乏经验,年龄越大的务工人员越缺乏体力,其工资平均增长率相对较低。

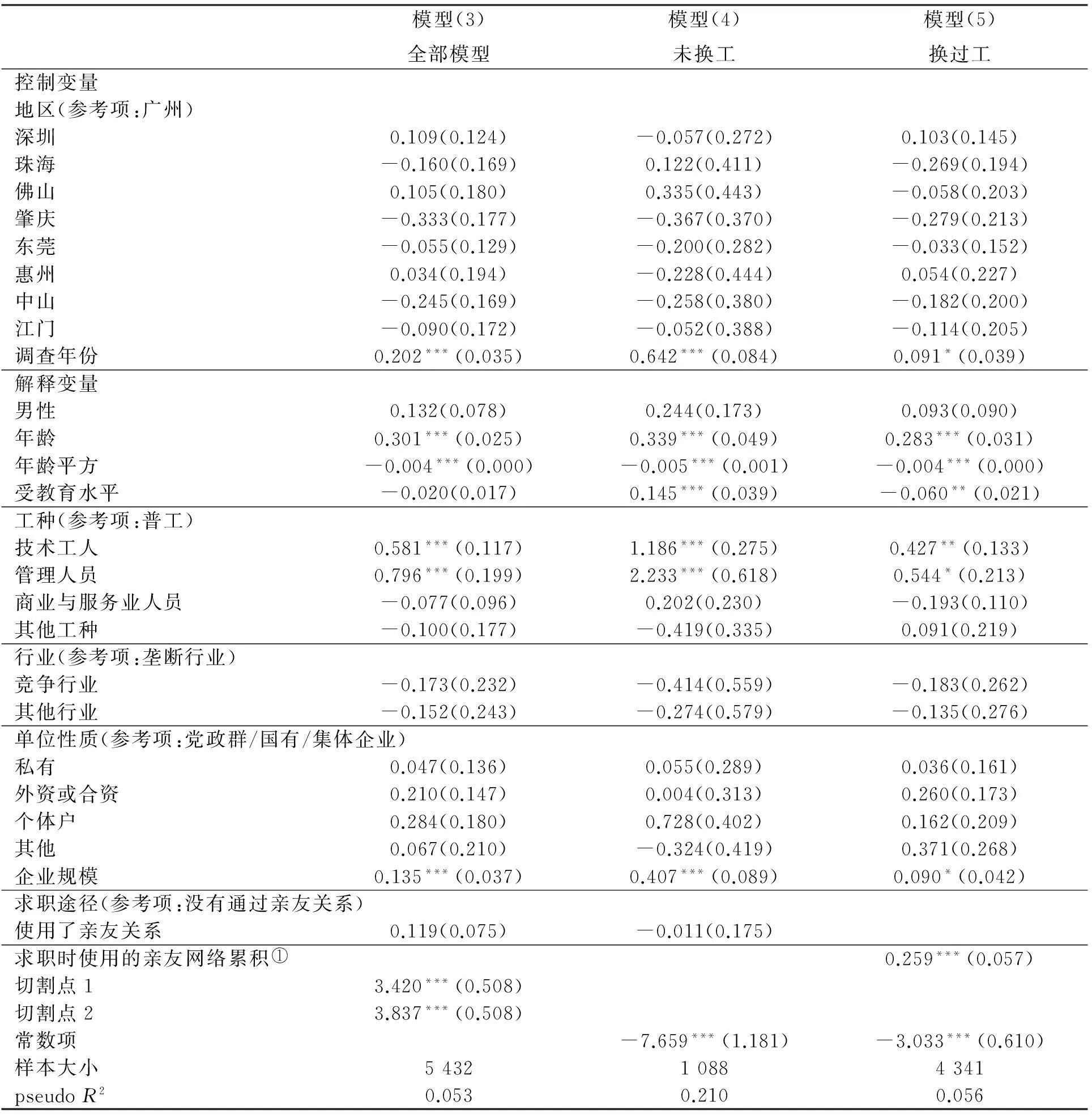

从表5可知,没有换过工作的农民工,受教育水平、目前工种和企业规模都会对工资平均增长率发挥正向作用;有过换工经历的农民工,以上因素的效应刚好相反,或者影响较弱。首先,从工种来看,工资平均增长率由高到低,依次为管理人员、技术工人、普工,有换工经历的农民工中,普工、技术工人和管理人员的工资平均增长率的差距低于未换工者,没有换过工作的管理人员和技术工人在工资平均增长率方面更有优势;其次,就目前工作的企业规模而言,有过换工经历的农民工,所在企业规模之间的工资平均增长率差异低于未换工者;第三,有过换工经历的农民工,通用性人力资本对工资平均增长率的边际效应递减。受教育水平作为通用性人力资本,更多是通过内部劳动力市场对工资产生影响,不会随着换工而减弱,对换工者的目前工资水平也会产生正向影响。然而,对工资平均增长率的影响,却因是否有过换工经历而存在差异。从模型4和模型5可知,没有换过工作的农民工,受教育水平越高,其工资平均增长率越可能是正向的,而换过工作的农民工,其工资平均增长率越可能是负向的。

通用性人力资本可以通过两种渠道来促进工资增长,一方面,通过在某种职业中的潜在人力资本回报;另一方面,通过个人职业生涯中更高概率的职业提升[30]。对于换工者而言,换工频繁不利于其在内部劳动力市场中实现潜在人力资本回报的增加,同时,水平流动难以实现职业提升,越是换工频繁的农民工,通用性人力资本对工资平均增长率的效应越弱。对于未换工群体而言,虽然受限于农民工群体总体上受教育水平较低、工作缺乏专业性等特质的影响,但个体与企业建立的信任使其资源(如与职业相关的培训等)更容易被职业相对稳定的农民工群体获得,从而促进了未换工群体的工资平均增长率。

表5 换工和未换工的农民工工资平均增长率的比较*表6的换工群体中,工种、行业和企业特征,均是指目前职业的特征,并不代表行业间工作转换或各类企业特征之间的工作转换所带来的工资增长率效应。

① 表6 的换工群体中,工种、行业和企业特征,均是指目前职业的特征,并不代表行业间工作转换或各类企业特征之间的工作转换所带来的工资增长率效应。

注:*p<0.05,**p<0.01,***p<0.001,括号内为标准误差

换工带来了以下优势。首先,有换工经历的农民工,目前工作的工资水平要高于未换工群体,证实了换工促进论;其次,换工者累积的社会资本使用对工资平均增长率产生促进作用(见模型5)。

为何社会资本对目前工资水平没影响?如果新工作略高的工资是吸引换工者入职的重要因素,那么,新工作便成为一种搜寻性商品,使用社会资本来获得新工作的信息将会缩短搜寻成本和搜寻费用,致“纯报酬”达到最大值[31]。这意味着社会资本的工资效应主要是在求职时体现,并且表现在劳动者对新工作的信息预知方面。而农民工求职时关于新工作的预知信息(例如工资)获得,并不一定只有通过使用社会资本才能实现。通过劳务市场或中介、企业直招、网络应聘等途径找到工作的人,与通过亲友关系找到工作的人,都可以同样获得新工作的信息。预知信息的可获得性并不因是否使用亲友关系求职而存在差异,因而社会资本对目前工资水平并没有影响。

累积的社会资本使用如何促进工资平均增长率?对于未换工群体而言,在企业工作时间延长,距离求职的时间越久,社会资本对工资的平均增长率的作用则越难体现。另外,两类群体使用的求职网络存在差异。未换工者的初职工作,更可能是借助打工前积累的原始亲友网,例如村庄网络;而换工者,每次找工时除了使用原始网络,也有可能动员新社会网络,后者可能会提供更多有差异性的职业信息资源[32]。因此,社会资本对工资平均增长率的效应,是通过多次换工中长时间的累积使用来实现的。

五、结论与反思

比较农民工群体内部工资水平和工资平均增长率的影响因素差异,是探索整个劳动力市场中各种资源配置效应的一种尝试。位于外部劳动力市场中的换工者和内部劳动力市场中的未换工者,两类群体间工资和工资增长率存在差异。本文的部分发现与主要劳动力市场的工资差异研究一致,具有普遍性。首先,性别的工资差异得到验证,换工经历会增大男性和女性的工资差异,通过换工实现工资增长方面,男性的优势略高于女性;其次,以往研究中行业和企业性质的工资差异,在本文中得到部分验证,表现在换工者中,竞争性行业的农民工工资要低于垄断性行业,个体户的工资水平高于私企工作的农民工。对于受雇佣的大部分普工群体,企业内有限的工资上涨难以实现向上流动,个体户属于自雇群体,比受雇佣者承担更多市场风险,但有希望获得更高的工资,即使在非正式就业者中,自雇者更可能逐渐实现积累和向上流动[33]。

总体而言,虽然工资水平受到宏观市场经济因素的影响,但个体的换工选择,也可以促进工资增长。换工与工资水平的关系可以细化区分为工作相对稳定和相对不稳定的两种差异影响。相比稳定就业的农民工,换过工的农民工,各因素对工资平均增长率方面却表现出了明显的劣势。换工者的工资平均增长率均值虽然略高于未换工者,但在再次就业的过程中,人力资本在整个劳动力市场中的配置作用显著,低教育水平在求职竞争中的弱势地位,可能也是人力资本对工资平均增长的作用并没有继续累积,反而越来越被削弱的原因。而城市中新的社会资本积累,将是换工者实现工资平均增长率的重要因素。

对于职业稳定的农民工群体,企业创造良好的向上流动渠道、加强个人技能培训或农民工个体选择从事适合的个体户行业,是促进工资增长的途径。但对于职业不稳定的农民工而言,完善的就业信息提供和健康的就业环境能够增强其工作的匹配程度,从而促进工资的上涨。本文受限于数据,并没有区分主动和被动换工者,以及比较农民工群体和其他群体在选择是否换工结果上的差异,这也是未来可探讨方向。

参考文献:

[1]唐美玲:《农民工群体的内部差异:社会流动与社会网络——基于深圳市龙岗区的个案研究》,载《武汉大学博士学位论文》2011年版。

[2]刘洪银:《城镇农民工就业的非组织化及其市民化约束》,载《中州学刊》2014年第11期。

[3]刘立祥:《三次“民工荒”比较——新时期农村劳动力转移问题的反思》,载《中国青年研究》2014年第6期。

[4]孙中伟、杨肖锋:《脱嵌型雇佣关系与农民工离职意愿:基于长三角和珠三角的问卷调查》,载《社会》2012年第3期。

[5]刘林平、张春泥:《农民工工资、人力资本、社会资本、企业制度还是社会环境》,载《社会学研究》2007年第6期。

[6]严善平:《人力资本、制度与工资差别——对大城市二元劳动力市场的实证分析》,载《管理世界》2007年第6期。

[7]许传新:《农民工的进城方式与职业流动——两代农民工的比较分析》,载《青年研究》2010年第3期。

[8]Hachen Jr..,David S.“Three Models of Job Mobility in Labor Markets”,Work and Occupations,1990,17(3):321-354.

[9]Light Audrey,McGarry Kathleen.“Job Change Patterns and the Wages of Young Men”,The Review of Economics and Statistics,1998,80(2):276-286.

[10]刘士杰:《人力资本.职业搜寻渠道、职业流动对农民工工资的影响——基于分为数回归和OLS回归的实证分析》,载《人口研究》2011年第5期。

[11]埃德蒙·S.菲尔普斯等:《就业与通货膨胀理论的微观经济基础》,陈宇峰、吴振球、周禹等译,北京:北京大学出版社2011年版。

[12]姚俊:《流动就业类型与农民工工资收入——来自长三角制造业的经验数据》,载《中国农村经济》2010年第11期。

[13]Topel,Robert H.,Ward,Michael P.“Job Mobility and the Careers of Young Men”,The Quarterly Journal of Economics,1992,107(2):39-61.

[14]loprest,Pamela J.“Gender Differences in Wage Growth and Job Mobility”,The American Economic Review,1992.,82(2):526-532.

[15]严善平:《城市劳动力市场中的人员流动及其决定机制——兼析大城市的新二元结构》,载《管理世界》2006年第8期。

[16]李若建:《广州市不同户籍人口工资收入差距研究》,载《南方人口》2012年第2期。

[17]张建武、费铃耕:《工作转换对劳动力收入影响研究综述》,载《劳动保障世界》2012年第12期。

[18]黄乾:《工作转换对城市农民工收入增长的影响》,载《中国农村经济》2010年第9期。

[19]谢勇:《农民工就业流动的工资效应研究——以南京市为例》,载《人口与发展》2009年第4期。

[20]邢春冰:《换工作对收入水平和收入增长的影响》,载《南方经济》2008年第11期。

[21]罗楚亮:《就业稳定性与工资收入差距研究》,载《中国人口科学》2008年第4期。

[22]李睿、田明:《进城农民工工作稳定性对收入变化的影响》,载《北京师范大学学报(社会科学版)》2013年第5期。

[23]宋健、白之羽:《城市青年的职业稳定性及其影响因素——基于职业生涯发展阶段理论的实证研究》,载《人口研究》2012年第6期。

[24]李若建:《1990——1995年职业流动研究》,载《管理世界》1999年第5期。

[25]王天夫、崔晓雄:《行业是如何影响收入的——基于多层线性模型的分析》,载《中国社会科学》2010年第5期。

[26]岳希明、李实、史泰丽:《垄断行业高收入问题探讨》,载《中国社会科学》2010年第3期。

[27]龚斌磊、郭红东、唐颖:《影响农民工务工收入的因素分析——基于浙江省杭州市部分农民工的调查》,载《中国农村经济》2010年第9期。

[28]Rosenfeld,Rachel A.“Job Mobility and Career Processes”.Annual Review of Sociology,1992,18(18):439-479.

[29]李若建:《广东省外来人口的定居性与流动性初步分析》,载《人口研究》2007年第6期。

[30]Sicherman,Nachum.,Galor,Oded.“A Theory of Career Mobility”,Journal of Political Economy,1990,98(1) :169-192.

[31]张智勇:《社会资本与农民工职业搜寻》,载《财经科学》 2005年第1期。

[32]姚缘、张广胜:《信息获取与新生代农民工职业流动——基于对大中小城市新生代农民工的调研》,载《农业技术经济》2013年第9期。

[33]万向东:《农民工非正式就业的进入条件与效果》,载《管理世界》2008年第1期。

责任编辑吴兰丽

作者简介:贺霞旭,社会学博士,华南理工大学社会工作研究中心讲师,研究方向为城乡劳动力迁移;张东,中山大学社会学与人类学院博士生,研究方向为劳动力迁移和量化研究。

基金项目:中国博士后科学基金第57批(2015M572301);广州市哲学社会科学规划课题 (15Q07);中央高校基本科研业务费项目(2015BS08)

收稿日期:2016-01-06

中图分类号:C915

文献标识码:A

文章编号:1671-7023(2016)04-0128-10

Wages and Its Growth Rate Among Migrant Workers:From the Perspective of Job Changes——Based on Quartic Survey Data of Nine Cities in Pearl River Delta

HE Xia-xu1,ZHANG Dong2

(1.Social Work Research Center,South China University of Technology,Guangzhou 510641,China; 2.School of Sociology and Anthropology,Sun Yat-Sen University,Guangzhou,510275,China)

Abstract:This paper uses quartic data of Pearl River Delta from 2006 to 2010,comparing wages and wages growth of people who changed their jobs with those who didn’t.From the point of wages,job mobility is one of the ways to increase wages of the migrant workers who are weak in the labor market.For the relatively stable work,the relationship between the frequency of job change and the average monthly wage level is presented as an inverted U type.For the relatively unstable workers,the relationship is presented as a U type.From the perspective of the average growth rate of wages,for the workers of no job changes,the marginal returns of human capital for the rate wage growth are diminishing.The higher level of education,the slower average growth rate of wages,but it acts opposite effect for those that do not change.Secondly,for the ones that change,the average growth rate of wages among the type of work and enterprise scale is lower than those who don’t change.Thirdly,for those that change jobs social network would have more impact on the average growth rate of wages.The speed of wage growth may be more dependent on new social network resources of job searching.

Key words:migrant workers; job mobility; wage; average growth rate of wages