自由贸易协定中的劳工标准:基本模式与发展趋势

2016-06-28郭文杰

郭文杰

(中共中央政法委员会,北京 100006)

自由贸易协定中的劳工标准:基本模式与发展趋势

郭文杰

(中共中央政法委员会,北京100006)

[摘要]过去的20年里,劳工标准在自由贸易协定中得到了广泛运用。美国、欧盟与中国均与各自的贸易伙伴积极签定自由贸易协定,在劳工标准的问题上形成了各自鲜明的风格:美国极力以强制措施推行要求最高的劳工标准,欧盟以倡导的方式推行较为温和的劳工标准,而中国通常只流露就劳工问题进行交流与合作的意向。尽管劳工标准是否应与贸易协定挂钩这一问题在理论上尚未定论,各国的贸易实践已经用脚投票,明确了劳工标准加入贸易协定已是大势所趋。中国有必要采取更为积极、更具有建设性的态度加以应对。

[关键词]劳工标准;自由贸易协定;美国模式;欧盟模式;中国模式

自从WTO多哈回合谈判陷入僵局,自由贸易协定成为构建国际经济新体系的主力军。国际劳工标准的倡导者也因此转变了努力方向,将自由贸易协定作为劳工标准的重要输入途径。以美欧为代表的发达国家不遗余力地利用其谈判优势在双边或区域贸易协定中推行劳工标准,致使涵盖劳工条款的自由贸易协定在过去的20年中快速增加。据统计,规定有劳工标准的自由贸易协定从1995年的4个增长至2005年的21个,至2013年已达58个。*See How Labor Issues Are Complicating the Latest Wave of Free Trade Pacts, http://knowledge.wharton.upenn.edu/article/labor-issues-complicating-latest-wave-free-trade-pacts,2015-11-8.2015年10月5日,泛太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)在美国亚特兰大的谈判中取得实质性突破,参加谈判的12个国家就TPP协议达成一致,其中对劳工标准进行了专门规定。仍在谈判中的“跨大西洋贸易与投资伙伴协定”(TTIP)纳入劳工标准也已成定局。*参见欧洲议会官方于2015年11月5日发布的新闻通稿,“EU to pursue the most ambitious sustainable development, labor and environment provisions in TTIP”,http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5993_en.htm,2015-11-8.不难看出,劳工标准纳入自由贸易协定已是大势所趋,只是进入的方式尚未统一。深入分析劳工标准进入自由贸易协定的基本模式,有助于我国在未来的自由贸易协定谈判中找准位置,占据主动。

一、劳工标准写入自由贸易协定的基本模式

在现有的自由贸易协定中,劳工标准的纳入情况可以分为三种模式:以美国为代表的强推模式、以欧盟为代表的倡导模式以及以中国为代表的意向合作模式。

(一)美国的强推模式

美国一直是国际劳工标准的积极推行者。1993年以来,美国已与19个国家签定了13个自由贸易协定,无一例外地涵括了劳工标准。2002年8月,美国国会通过了《两党贸易促进权法》,劳工标准自此成为贸易谈判的法定内容。废除强迫劳动、结社自由、组织和集体谈判权、消除剥削童工和消除就业歧视这五项劳工标准成为涉美贸易协定中的核心劳工标准。美国自由贸易协定中关于劳工标准的规定可以分为四种模型。

一是《北美自由贸易协定》(以下简称“NAFTA”)。NAFTA有两个附属协议,其中之一就是《北美关于劳工合作的协定》(以下简称“NAALC”)。NAALC对需要保护的劳工权利做了宽泛规定,不仅涵盖了国际劳工组织确认的4项政治性的“核心劳工标准”,也包括其他7项经济性的劳工标准,共计11项劳工权利。NAALC成立劳工合作委员会(Commission for Labor Cooperation),下设由各国劳工部长组成的部长理事会,负责监督协议的执行。NAALC还就有关劳工标准的争端设计了特殊的解决机制。

二是美国和约旦签定的自由贸易协定。该协定规定劳工标准和商业条款适用同一争端解决过程。在劳工条款中,双方同意以影响贸易的手段适用劳工标准。在该协议下,劳工标准被定义为由美国提出的国际承认的劳工权利,所有劳工条款和商业条款同效力适用。如果争端不能在此过程中得到解决,被影响的一方有权利采取适当的商业手段。不过,两国政府后来同意不动用贸易制裁来解决任何潜在的争端。

三是美国与智利等12个国家*智利、新加坡、摩纳哥、澳大利亚、阿曼、巴林以及CAFTA-DR的其他签约国。签定的7项协议。这些协议只包括一条强制性劳工条款,要求各个国家用影响双边贸易的方法实行劳工标准。这些协议把劳工标准定义为各方的法律或规则,且与美国提出的国际承认的劳工标准直接相关。这些协议都采用了与商事解决程序相同的劳工争端解决程序,限制货币制裁。

四是美国与秘鲁等4个国家签定的4项协议。这些协议包括一项参与协议各方都必须强制适用国际劳工组织制定的劳工标准的承诺,一项完全禁止签约国降低其劳工标准的承诺。协议规定,争端的解决办法包括货币制裁,如果违约国不赔付,另一国可采取利益中止行为直至双方意见统一。可见,在这一模型中,劳工条款获得了完全的强制力。

以上四种模型按时间先后顺序呈现,从中不难看出美国正以日趋强硬的方式推行劳工标准。美国的强推模式主要体现在两方面:一方面,劳工标准是贸易协定的必备条款;另一方面,以强制力保障劳工标准的适用,违反劳工标准的行为将受到相应制裁。不过,在强推的同时,美国也会在技术上和工作流程上,给予缔约国相关援助,以保证劳工条款的顺利实施。值得注意的是,涉美自由贸易协定中的劳工标准虽然以强硬态势登场,但在实践中却没有预想的咄咄逼人。迄今为止,美国劳工部共收到6起有关自由贸易协定中劳工标准的投诉,其中2起正在处理中,但没有1起动用自由贸易协定规定的劳工标准争端解决机制。*Mary Jane Bolle, Overview of Labor Enforcement Issues in Free Trade Agreements, https://www.fas.org/sgp/crs/misc/RS22823.pdf,2015-11-8.这主要是因为劳工标准的争端解决机制耗时冗长,成本过高。

(二)欧盟的倡导模式

尽管欧盟内部实行的劳工标准远高于美国,但在将劳工标准纳入自由贸易协定的问题上,欧盟的态度显得温和许多,基本以倡导为主。

欧盟模式的形成过程以2008年为分界线。在此之前,欧盟只是在贸易协定中就劳工问题进行原则性的规定,仅强调通过合作的方式促进实现各种社会发展目标,其中包括劳工问题。这一方式与我国现在采用的模式近似。2008年之后,欧盟在《欧盟-加勒比论坛国际经济伙伴关系协定》采用了新的模式,专设“社会方面”一章处理劳工标准问题。之后,欧盟开始在贸易协定中单独设立“贸易与可持续发展”章节,主要处理贸易与劳工、环境问题。*Lorand Bartels,“Human Rights and Sustainable Development Obligations in EU Free Trade Agreements”,http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2140033,2015-11-8.

欧盟模式与美国模式的差异体现在两个方面:一方面,欧盟对于核心劳工标准的认定与美国不同。欧盟采用了国际劳工组织确立的四项劳工标准:结社自由与集体谈判、消除强迫劳动、废除童工、平等就业和消除就业歧视。这四项劳工标准与美国确定的五项劳工标准虽然涉及的主题相同,但具体规定有差异。欧盟在《欧盟-加勒比论坛国经济伙伴关系协定》中明确将重点执行国际劳工组织的核心劳工标准,在欧盟-韩国自贸协定中则以列举的方式规定在各自法律中争取实现1998年国际劳工大会上确认的四项基本权利。另一方面,与美国不同的是,欧盟不采用贸易制裁或禁令等强制性的争端解决机制来解决与劳工标准有关的争端。*Johan Adraensen, Monteserrat Gonzalez-Garibay, The Illusion of choice: The European Union and the Trade-Labor Linkage, in Journal of Contemporary European Research, Volume 9, Issue 4(2013).这正是欧盟倡导模式与美国强推模式的核心差异。2008年以前,欧盟签署的自贸协定中没有任何处理劳工争议的协商机制。2008年以后,欧盟在与加勒比论坛国签署经济伙伴关系协定时虽然规定采取协商(而非贸易制裁)的方式解决争议,但仍未明确设立相应机制。不过,在2011年的欧盟-韩国自贸协定中,相关争议解决机制和程序规定已经有所完善,双方明确应通过政府协商解决争议,必要时也可征求非政府人士组成的“国内咨询小组”的意见。当争议发生后,协定缔约国可成立专家小组,就解决争端提出相关意见和建议,缔约国应尽力落实这些意见和建议,但这些意见和建议并没有强制效力。*参见陈志阳:《多双边贸易协定中的国际核心劳工标准分析》,《国际贸易问题》2014年第2期。

之所以出现这样的策略选择,与欧盟自身的政治结构有着密切关系。作为一个超国家的政治实体,欧盟的政治决策始终要面对国家主权与欧盟权力的协调问题。欧盟各成员国都有自己的历史文化传统和价值观念,议题越多,分歧越多。虽然欧盟法院对欧盟共同的商业政策的范围做出了解释,但未涉及劳工标准问题。通常情形下,劳工标准属于各国权能范围,欧盟不具管辖权。“在这样的背景下,那些认为贸易是一个最重要的经济政策工具的成员国,可能与那些认为贸易只是一种对外政策手段的成员国在不同的层次结构上产生分歧。一旦有大的分歧产生,就只能达成最低水平的共识,即外交政策目标的规范基础。”*Johan Adraensen, Monteserrat Gonzalez-Garibay, The Illusion of choice: The European Union and the Trade-Labor Linkage,in Journal of Contemporary European Research, Volume 9, Issue 4(2013).换言之,在面对如何实施劳工标准的问题时,欧盟各成员国只可能就最低程度的实施标准达成共识。

(三)中国的意向合作模式

与欧美就劳工标准进行具体规定的做法不同的是,中国签定的自由贸易协定往往不涉及劳工问题,即使提及,也只是概括性地表达双方将在劳工问题上开展合作的意向。例如,中国与智利签定的自由贸易协定第108条仅规定,“缔约双方应该通过劳动和社会保障合作谅解备忘录和环境合作协定增强缔约双方在劳动、社会保障和环境方面的交流和合作”。但迄今尚未签署相关的劳工备忘录。因此,类似条款更多只是表达了一种意向,远远没有达到规范甚至倡议的程度。截至2015年10月20日,中国已签署自由贸易区协定14个,涉及22个国家和地区。

依据对待劳工问题的态度,这些协定可以归为四类。第一类是在协定中含括劳工条款,并另行制定备忘录。这主要涉及新西兰、秘鲁、瑞士三国。在这一框架下,双方一般在自由贸易协定中规定,双方应当通过《劳动合作谅解备忘录》加强在劳动问题上的交流与合作。第二类是仅在贸易协定中订立劳动条款,并未订立劳动合作备忘录,如智利、冰岛两国。双方仅在协定中约定将就劳工问题进行交流与合作。第三类是未在贸易协定中订立劳动条款,但单独签定了劳工合作备忘录,如新加坡、韩国、澳大利亚三国。第四类是完全不讨论劳工问题,既没有劳工条款,也没有劳工备忘录,如我国与东盟、巴基斯坦、哥斯达黎加等国签订的自由贸易协定。

需要注意的是,上述劳动条款甚至备忘录通常只涉及合作的形式和大致的领域,并没有提出具体的劳工标准的要求。从时间上看,自2005年起,中国所签署的自由贸易协定开始注重劳务合作的内容,但大多是依据双方各自的国内立法,没有就劳工标准统一进行约定。不止如此,这些备忘录通常还会表明双方反对将贸易与人权挂钩的做法。

由上可见,中国并不否认劳动领域合作的必要性,也不反对加强对劳工权益的保护,但是反对通过贸易协定来强加劳工标准。

二、基本模式背后的理论争议与发展趋向

前文关于基本模式的描述反映了各国处理劳工标准问题的多元主张。这些处理方式的差异在一定程度上也是理论争议在贸易实践中的折射。一方面,争议各方为各种处理模式源源不断地提供着合理性依据,使这些争议在理论与现实两个层面得以持续。另一方面,争议各方在论战中也开始形成日益明确的共识,这些共识使得未来的发展趋向逐渐清晰。

(一)理论争议与基本共识

是否应将劳工标准写入贸易协议的问题本质上属于贸易与人权的关联问题。在这一问题上,两派学者各执一词,始终不成定论。

支持者认为经济发展应当促进人权发展,经济问题不能抛开道德评价。而且,对劳工标准的遵循有助于提高生产效率、促进经济建设。例如,更高的工资与工时标准以及平等的待遇能够赢得更多员工的认同而减少员工流失;在职业培训上的投入能收获训练有素的员工和更好的雇佣水平;安全标准提高能减少事故处理费用和医疗费用;充分的职业保护能够激励员工不惧风险、锐意创新;集体谈判能够形成更好的劳工管理协商与合作,避免耗费巨大的劳工纠纷,增加社会稳定性。*World Bank, World Development Report 2005: A Better Investment Climate for Everyone, pp. 136-156,http://siteresources.worldbank.org/INTWDR2005/Resources/complete_report.pdf,2015-11-15.相反,如果放任低劳工标准的存在,就是纵容出口国对进口国进行社会倾销,并滋生逐底竞争。在他们看来,劳工标准的高低差异引起了产品成本的差距。欠发达国家因为低劳工标准而获得了低成本,从而获得了不正当的比较优势,*刘文华:《WTO与中国劳动法律制度的冲突与规避》,中国城市出版社2001年版,第82页。能够以远低于一般市场价格的价格在工业化国家销售产品。这实质是将欠发达国家的社会问题“倾销”至进口国,其后果是迫使进口国降低劳工成本以使其产品价格更具有竞争力。*威廉·盖里·沃斯:《国际贸易与投资——后冷战时代国际商务活动的法律环境》,黄建武、刘兴莉、刘恒译,广东人民出版社1998年版,第108页。长此以往,就会形成各国竞相调低劳工标准的逐底竞争局面。

与此同时,还有不少经济学家尝试证明提高劳工标准与经济增长存在正相关关系。库切拉与萨纳曾运用一个引力模型来评估劳工标准对产品出口的影响,他们的研究发现劳工标准与产品出口之间存在正相关关系。*D. Kucera & R. Sarna, “Trade Union Rights, Democracy, and Exports: a Gravity Model Approach,” in Review of International Economics, Vol.5(2014),pp.859-882.在对外投资方面,外方投资者对于劳工品质及政治、社会稳定性的重视远高于劳工成本。也没有证据表明,低劳工标准的国家会在外商直接投资领域获得比较优势。*D. Kucera: “Core labour standards and foreign direct investment”, in International Labour Review, Vol. 141, No. 1-2 (2002), pp. 31-70.斯坦福大学的弗拉那根教授在建立基准模型的基础上引入了劳工标准作为变项,回归分析的结果显示,劳工标准的高低无法解释各国之间外商直接投资的差异。*Robert J. Flanagan, “Labor Standards and International Competitive Advantage”, in Robert J. Flanagan & William B. Gould IV (eds.), International Labor Standards: Globalization, Trade and Public Policy, Stanford University Press, 2003.

反对者则认为经济与人权分属不同领域的问题,并无关联。发达国家无权将建立在本国国情基础上的劳工标准强行贩卖给他国,也没有理由认为他们在劳工标准问题上能比他国做出更正确的判断。“发展中国家应该和发达国家拥有同等权利根据本国条件决定如何使用有限资源来改善劳工条件和确定工资水平。”*Assar?Lindbeckand Dennis Snower,Wage Setting, Unemployment, and Insider-Outsider Relations,in American Economic Review 76,Vol.2(1986),pp.235-239.不止如此,包括美国在内的各国学者的研究已经证明,将劳工标准与贸易挂钩并不能有效改善发展中国家的劳工状况。通过贸易措施强制推行劳工标准,不但不能有效推进劳工标准的实施,还有可能造成贸易与劳工环境的双重恶化。*Keith E. Maskus, “Should Core Labor Standards Be Imposed through International Trade Policy?” World Bank: Policy Research Working Paper 1817, 1997.以童工为例,在一些极端贫困的国家,禁止使用童工可能会加剧家庭贫困。克吕格认为只有人均GDP达到5000美元时才适合消除童工,儿童才真正具备上学的条件。否则,对于那些严重依赖童工的国家,消除童工非但不利于保护儿童权利,而且可能阻滞经济的发展。*Krueger A., “International Labor Standards and Trade”, in Bruno M & Pleskovic B (eds) Annual World Bank Conference on Development Economics. World Bank, Washington DC, pp.281-302.贸易制裁不能消除童工,而只是使童工从出口贸易领域流向了非正式的国内产业领域。*Drusilla K. Brown, “International Trade and Core Labour Standards: A Survey of Recent Literatures”, OECD: Labour Market and Social Policy Occasional Paper No. 43.不论是政府行为还是消费者的自觉抵制都有可能延缓童工现象在发展中国家的消除。*Matthias Doepke & Fabrizio Zilibotti, “Do International Labor Standards Contribute to the Persistence of Child-labor Problem?” in Journal of Economic Growth, Vol.15(2010)pp.1-31.

由上,双方在理论对弈中各自成理,难分高下,并且都能拿出相应的经验数据作为佐证,这样的僵局一时确难突破。但在纷繁多样的论据之下,始终存在或者至少正在形成一些基本的共识。

首先,劳工标准的本质是人权。这一定位在之前的争议中就已出现。劳工标准是否写入贸易协定隶属于贸易与人权的关系问题。劳工标准的内容本身也反映了它的人权属性。从劳工的工作时间、工作环境到工作报酬,无一不与劳工有尊严的生活密切相关,都是劳工成为真正的权利主体的必要条件。

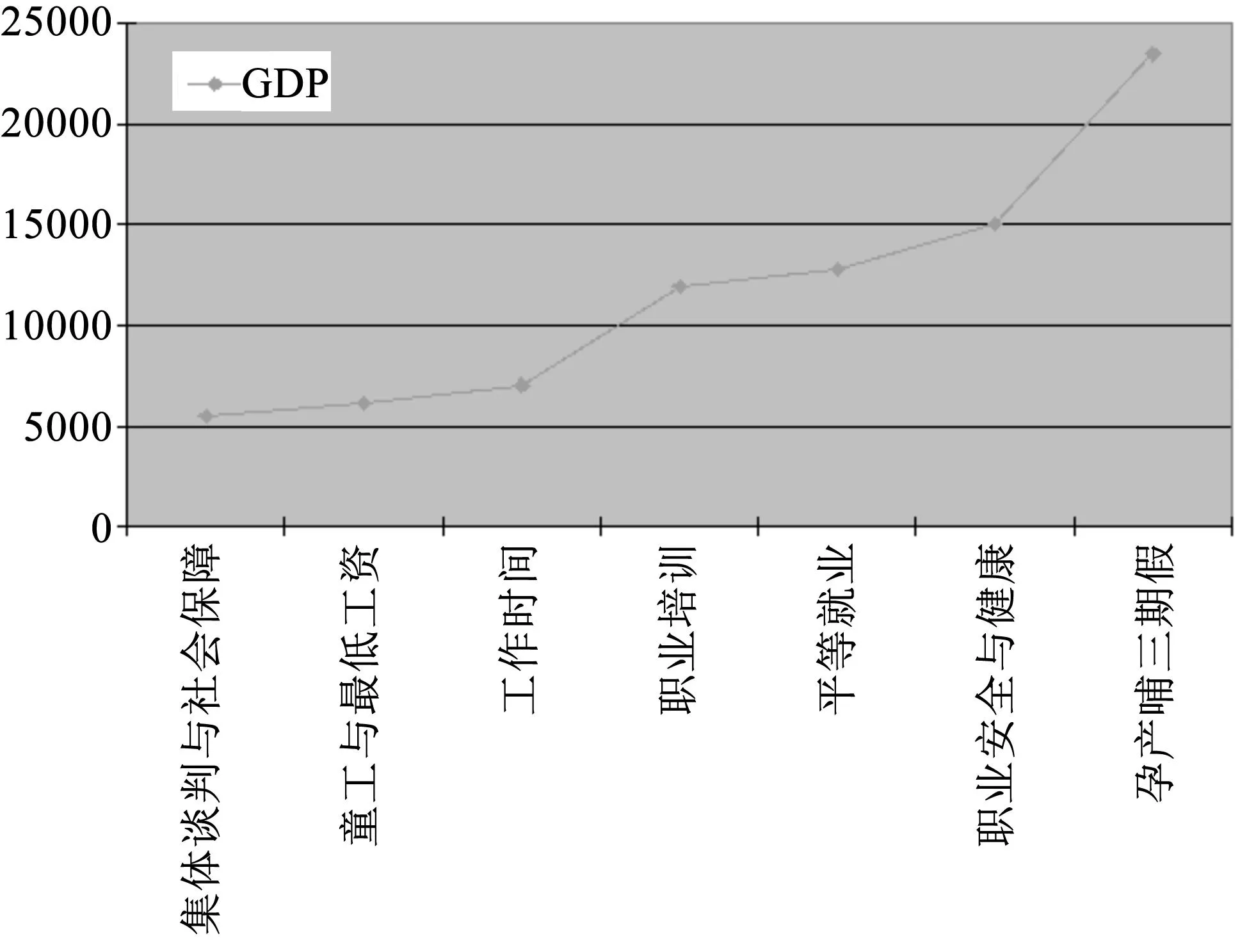

其次,劳工标准是与经济发展水平相适应的人权。欧美国家确立劳工标准的过程充分说明,劳工标准的确立以一定的经济发展程度为基础。以美国为例,1935年美国首部确立了劳工标准——集体谈判权的联邦法律——瓦格纳法通过时,美国的人均GDP收入为5467美元。1938年,美国确立最低工作制度时的人均GDP收入为6126美元。各项权利的确立时间表及当年GDP收入如右图所示。 表中各点顺次代表以下权利的确立:集体谈判与社会保障、童工与最低工资、工作时间、职业培训、平等就业、职业安全与健康、孕产哺三期假。可见,劳工标准与经济发展水平有着密切关联,有不少学者就认为发展中国家远未具备确立相应劳工标准的经济条件。*具体论述可见Joshua C. Hall & Peter T. Leeson, “Good for the Goose, Bad for the Gander: International Labor Standards and Comparative Development”, in Journal of Labor Research, Vol.28(2007), pp. 658-676.国际经合组织(OECD)也强调,只有核心劳工标准才与经济发展呈现出正相关关系,非核心劳工标准非但并不一定如此,而且有可能产生消极影响。*“International Trade and Core Labour Standards”, in OECD: Policy Brief, October 2000.

最后,劳工标准可以起到贸易壁垒的作用。贸易壁垒的作用原理通常是通过增加出口商的生产成本来提高出口产品的价格从而削弱这一产品的竞争力,压缩该产品在进口国的市场份额。劳工标准的适用完全符合这一原理。劳工标准的贯彻执行必然导致企业在人力、生产环境等方面增加投入,从而使发展中国家丧失其在劳工方面获得的比较优势。*参见杨贝:《美国对华贸易壁垒中的劳工标准——一种类型化分析处理的尝试》,《政法论坛》2011年第3期。特别是对于服装、鞋类、玩具等劳动密集型产业,劳工标准的高低直接影响着产品定价,决定了这些产品的竞争力。现实情况是,这类产品正是欠发达国家向发达国家出口的主打产品。一旦调高劳工标准,这类产品就会被迫调高价格,从而失去其在进口国的市场份额。

(二)未来的发展趋向

在过去的20年间,劳工标准在自由贸易协定中广为采用,不止数量增加,要求也在不断提高。如前所述,采用劳工标准的自由贸易协定的数量从1995年的4个上升到2013年的58个,实现了十数倍的增长。这些自由贸易协议中的40%的条款包含劳工条款保障实施机制,此类协定多是美国、加拿大制定的,其余60%的劳工条款中是倡导性的,多为欧美、新西兰及南-南国家所制定。*ILO, Social Dimensions of Trade and Labor Standards,http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---inst/documents/publication/wcms_228965.pdf,2015-11-9.这一现状的成因大体如下:

其一,从政治角度考虑,西方国家对外需要推行西方价值,对内需要回应劳工组织的政治诉求。从国际政治角度考虑,美国等西方国家谋求稳固大国地位,推行以西方为主导的价值观。不论是支持劳工标准进入贸易协定者还是反对者,他们都不得不承认,劳工标准兼具经济与人权双重属性。建构以西方价值为基础的经济秩序有利于保障西方国家在世界权力格局中的主导地位。从国内政治的角度考虑,劳工组织尤其是发达国家的劳工组织为保障自身利益而进行的努力。欧美国家的劳工组织对于国内的政治决策,特别是各类大选都有着重要的影响力,因此各国政府也会充分重视劳工组织的政治、经济诉求。在推进劳工标准进入国际贸易协定方面,美国的劳联—产联一直是以劳工标准为主要内容的“社会条款”的积极倡导者。早在1993年底,美国工会就率先提出了“社会条款”的主张,时任劳联—产联主席的斯威尼指出,“在签订对美国及其贸易伙伴国家的工人都有益的贸易协定时,必须有劳工标准的核心条款”*New York Times, April 24, 2000.转引自佘云霞:《国际劳工标准:演变与争议》,社会科学文献出版社2006年版,第115页。。迄今为止,劳联—产联已多次提议国会引用美国贸易法中的301条款,对中国的劳工状况及其对美中贸易可能造成的不利影响展开调查。*Testimony of Thea Mei Lee,http://origin.www.uscc.gov/sites/default/files/2.1.2007lee_thea_statement.pdf,2015-11-15.

其二,从经济角度考虑,劳工标准可以起到贸易壁垒的作用。如前所述,劳工标准的设立可以减少低劳工标准国家的比较优势,保护进口国的相应产业,避免发达国家劳工与欠发达国家劳工的逐底竞争,事实上起到贸易壁垒的作用。这固然是劳工标准大规模进入欧美主导的自由贸易协定的根本原因,但更重要的一点还在于劳工标准的人权属性。发达国家祭起保障劳工权利的旗帜,占据人权保护的道德高地,常常令欠发达国家难以应对。这正是发达国家在其他贸易壁垒太过明显、不宜长存之后发现的新通道。正因为这一贸易壁垒应用起来得心应手,迫切需要维护其经济统领地位的美国才乐此不疲地强推劳工标准。

其三,从社会角度考虑,劳工标准的提高是社会发展的必然趋势。自启蒙时代以来,现代人的人权意识始终处于上行曲线中,人们对于自身及他人权利的重视不断攀升到新的高度,而社会经济的发展也为不断提升的人权意识提供了充分的物质基础。在这一背景下,全球范围内兴起的企业社会责任运动及消费者运动都不难理解。自20世纪90年代以来兴起的企业社会责任运动,使越来越多的企业尤其是跨国企业认识到,企业应当承担起一定程度的社会责任,而劳工标准被认为是企业社会责任中不可缺省的重要内容。几乎与企业的觉醒同步,作为个体的消费者也自觉地加入到了声援劳工标准的队伍中来。美国马里兰州大学曾在1995、1996和1999年分三次进行社会调查,调查结果表明有超过75%的消费者将产品的生产过程是否符合劳工标准作为购买的选择标准之一,并且约有76%的消费者表示愿意为一件价值20美元的符合劳工标准的衬衫多付5美元。*王晓荣:《贸易与劳工标准问题研究》,浙江大学博士学位论文,2006年,第111页。即使是在全球经济衰退的2009年,消费者仍然对获得公平贸易认证的产品给予青睐,使其保持了年均15%以上的销售增长速度,部分产品的市场占有率达到了20—50%。雀巢、星巴克等国际知名品牌也不断加入公平贸易认证体系并深化合作。*Growing Stronger Together: Annual Report 2009-2010, p. 2-3, http://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/resources/FLO_Annual-Report-2009_komplett_double_web.pdf,2015-11-18.

鉴于导致劳工标准大量进入自由贸易协定的因素会持续存在,劳工标准进入自由贸易协定已成定势。作为一种经济合作形式,自由贸易协定的签定最终仍取决于经济活动本身。自由贸易协定的内容也取决于参与各方的力量博弈。就目前而言,美国的强推模式与欧盟的倡导模式分别占到40%和60%,这与当下的贸易格局基本匹配。未来何种模式占据主导,也将取决于新的国际贸易格局。可以预见的是,伴随着非美力量的崛起,美国模式的占比会出现萎缩,这为其他模式的增长提供了机会。具体而言,中国现行的意向合作模式将与美国的强推模式及欧盟的倡导模式角力。然而,尽管中国的经济实力在不断增强,这并不必然导致意向合作模式的胜出。鉴于劳工标准进入自由贸易协定已是大势所趋,中国现行的不涉及具体劳工标准的模式会面临越来越多的挑战。

三、结语

从人类思想史看,所有的理论不过是对现实的解释。换言之,理论只具有解释力而非强制力。这一点也很好地解释了为什么在理论争议尚未定论的情况下,自由贸易区的实践却用脚投票,基于上述更现实的考虑选择了劳工标准。因此,自由贸易协定中的劳工标准会在未来以何种模式为主导,根本上仍取决于国际贸易实践。尽管现实生活没有逻辑可循,但仍然有线索可查。上文的分析已经明确,将劳工标准纳入贸易协定是大势所趋。在这一形势下,我国在坚持现有立场的同时也需做些策略性调整,以期在未来的经济格局中占据主动位置。

一方面,我们仍可坚持劳工标准与贸易协定分离的基本立场。我国目前的基本立场是尊重各国在制定劳工标准方面的自主权,反对运用经济利益对各国立法权横加干预。如前所述,这样的立场并不缺乏理论上的正当性,而且这种互谅互让的包容态度也符合多元化时代的合作理念。另一方面,作为新兴世界秩序中的重要一员,我们也应承担起应有的大国责任,有义务防止类似孟加拉制衣工厂大楼坍塌的悲剧重演。*2013年8月,孟加拉国一座名叫拉那的大楼倒塌,共有1100名制衣工人遇难。

具体而言,这要求我国做到内外兼修。对内,我们应积极提高我国的劳工标准。党的十八届三中全会将“促进社会公平正义、增进人民福祉”作为改革出发点和落脚点,是对长期以来实行的“效率优先、兼顾公平”的策略的调整。劳工标准涉及社会资源的重新分配,更与人民福祉息息相关。提高劳工标准既符合世界发展趋势,也符合社会主义国家以人民利益为根本的立国宗旨。我们完全有能力制定与现有经济发展水平相适应的劳工标准。对外,我们应在国际贸易合作过程中积极倡导劳工标准。在与其他国家协商签定自由贸易协定的过程中,中国应积极鼓励伙伴国确立与自身经济发展水平相适应的劳工标准。在这一点上,中国不妨向欧盟学习,通过培训、交流、项目合作等方式积极协助合作伙伴提高劳工标准,但从不以贸易制裁相威胁,充分尊重合作伙伴在立法问题上的主权。

(责任编辑:陆影)

收稿日期:2016-04-02

作者简介:郭文杰,中共中央政法委员会副研究员。

基金项目:本文系2012年教育部青年项目“国际劳工标准生成机制考察”(项目编号:12YJC820031)的阶段性成果。

[中图分类号]D996.1

[文献标识码]A

[文章编号]1003-4145[2016]06-0157-06