司法证明的逻辑与结构探析

——以威格莫尔案件事实逻辑结构模型为例

2016-06-27刘方荣张存建

刘方荣,张存建

(1.重庆第二师范学院 继续教育学院,重庆 400067;2.江苏师范大学 哲学与公共管理学院,江苏 徐州 221116)

司法证明的逻辑与结构探析

——以威格莫尔案件事实逻辑结构模型为例

刘方荣1,张存建2

(1.重庆第二师范学院 继续教育学院,重庆 400067;2.江苏师范大学 哲学与公共管理学院,江苏 徐州 221116)

摘要:司法证明需要形式逻辑和非形式逻辑的支持,以接受因果推理、合情推理、回溯推理以及诉诸无知等方式接受逻辑理性的导引。威格莫尔以建构逻辑结构模型的方式解析案件事实证明过程,为之提供支持的则是一种结构主义方法论。但无论是威格莫尔的模型,还是艾伦的改进,都对证据性事实的采信过程重视不够,因而需要一种与常识的剥离。为此,有必要以证据资料奠基证据性事实的采信,进一步明确案件事实认定过程中各个区间的推理适用,以达到分阶段、递进地发挥证据性事实在司法实务中的作用这一目的。以对威格莫尔逻辑结构模型的这一改进分析“邓玉娇案”,可以为关于司法证明的理论探究提供新的素材和思路。

关键词:司法证明;逻辑;结构主义;案件事实

“法律的生命从来就不是逻辑,而是经验。”实用主义法学创始人霍姆斯(O. W. Holmes)这一断言得到广泛认同,但是,霍姆斯并不否认逻辑在司法中的应用,他认为逻辑乃司法理性的根源,上述断言所强调的是,逻辑并非司法的“唯一动力”[1]。霍姆斯的立场得到威格莫尔(J.H.Wigmore)、艾伦(R.J.Allen)等当代法学家的响应。司法证明是司法裁判过程中的核心问题,尤其是在案件事实认定过程中,只有得到法律规制下的证明,事实才能为真。本文梳理关于司法证明所需逻辑的已有基础理论,解读威格莫尔关于案件事实的逻辑结构模型,分析艾伦对该模型的延伸,在此基础上提出改进意见,并以对“邓玉娇案”的分析为之辩护,以期丰富以逻辑理性奠基司法证明客观性和理性权威的研究成果。

一、关于司法证明所需逻辑的一般理论

(一)司法证明所需的逻辑

在传统的法理学研究中,逻辑主要指亚里士多德创立的形式逻辑,其突出特征是以形式化的方法组织推理和论证。在西方文化中,逻辑方法长期被视为科学的方法[2]。经过弗雷格(G. Frege)、罗素(B. Russell)、维特根斯坦等逻辑学家的努力,现代逻辑得以产生和发展。一方面,现代逻辑注重符号化的研究(如数理逻辑和模态逻辑),使得逻辑研究和教学进入艰深的抽象符号领域,另一方面,内涵逻辑、批判性思维和非形式逻辑研究的兴起,使得现代逻辑出现一种“实践转向”。

逻辑具有广泛的基础性,对于逻辑的认识也纷繁多歧。一种关于逻辑的常见认识是,逻辑主要研究推理的有效性,关注从前提得出结论的形式有效性,不研究前提的真假,也不保证推理前提之真。这是一种形式逻辑取向。前提是否为真,前提对结论的支持程度如何,则是非形式逻辑研究介入逻辑之所在。非形式逻辑是现代逻辑“实践转向”的重要组成部分,它研究形式逻辑所没有探究的问题,既关注形式有效的推理的合理性,也关注形式无效的推理的合理性[3]。在非形式逻辑中,推理可分为演绎推理和非演绎推理,而非演绎推理包括统计推理、因果推理、归纳推理、类比推理和似真推理。一个推理构成一个简单的论证,非形式逻辑主要研究演绎论证和归纳论证之外的第三类论证;运用非形式逻辑推理,可以将论辩性讨论视为构建、解释、批评、表达和修改论证的社会文化活动,达到共享已得到支持的主张这一目的[4]。

非形式逻辑的产生及发展,不断为法理学的研究提供理论支持,成为当代法律逻辑研究的一个重要理论支柱。法律逻辑属于法学与逻辑学的交叉地带,注重以逻辑学的方式解决法律思维的一些基本问题。着眼于司法实务中的思维实际确立研究对象,在此基础上建构基本逻辑体系,是法律逻辑研究的一个基本取向[5]。法律逻辑所关注的问题主要包括事实发现、法律发现、诉讼主张和判决结论的证成等。在法律逻辑的视域下,人们在司法实务中主要接受三种不同形式的推理:事实推理(factual inference)、法律推理(legal reasoning)和判决推理(judicial reasoning)[6]。

(二)司法证明中常用的逻辑推理模型

1.因果推理模型。因果推理模型预设事态之间存在因果联系,将一事实视为导致另一事实的原因。在大哲学家休谟看来,在A事物和B事物之间具有因果关系,一般需要满足三个条件:(1)A与B的发生存在时间上的先后继起性;(2)A与B之间具有某种相关性;(3)存在关于(1)和(2)的事实。休谟将人们接受因果关系的原因解释为一种心理习惯,因果关系与推理之间存在某种不解之缘。“我们总是假设,在现在的事实和由此推得的事实之间必然有一种联系,如果没有任何东西来结合它们,则那种推论会成为完全任意的推理。”[7]因果关系是人类中心主义的产物,为人类的实践目的服务。马克基(J· Mackie )借此将因果关系解释为四种条件关系,并给之以逻辑的概括:[8]

A.事件H是事件E的充分而非必要条件: H∨Y→E

B.事件H是事件E的必要而非充分条件: H∧Y←→E

C.事件H是事件E的充分且必要条件: H←→E

D.事件H是事件E的INUS条件(用以获得结论的非充分必要条件当中“不充分”但具有必要性的部分)

认识这四种关系,识别并去除它们在司法实务中的不当适用,是司法证明的一个基本要求。尤其是对于司法证明理论研究走向深入而言,研究如何准确把握INUS条件关系具有一定的建构性意义。

2.合情推理模型。[9]合情推理模型主要通过诉诸迹象、诉诸证人证词、诉诸专家意见组织推理,其推理结论具有可废止性。合情推理以常识为基础,顾名思义,它是一种要求做出相对合理选择的推理。韦尔曼提出的诱导推理,波利亚和雷歇尔提出的似真推理,斯克里文提出的验证推理,沃尔顿提出的假设性推理等,都属于合情推理。在司法实务中,合情推理主要运用于庭审对话之中,其运用具有转移证明责任的功能,既可以用来支持己方立场,也可以用来击败和削弱对方的事实主张。保证前提可靠是运用演绎推理获得正确结论的一个基本要求,在无法保证前提可靠,但是又不得不做出选择的情况下,人们往往诉诸合情推理。在此意义上,回溯推理、归纳推理、类比推理等都可归于合情推理。

3.回溯推理模型。作为已经发生的历史性事实,案件事实不可重复,所谓的案件事实不过是法庭根据证据对案件的语言“再现”。回溯推理模型将此再现过程解释为一个回溯推理。简而言之,回溯推理的特征可以总结为“倒果为因”。皮尔斯(C.S. Peirce)是首个提出回溯推理这一概念的逻辑学家,他认为有效的推理形式包括演绎推理、归纳推理和回溯推理三种,回溯推理的结论不具有必然性,却是获得新知识的一个重要途径。[10]在查明证据性事实的过程中,认定者从相关事例(case)出发,潜在地接受一个与事例实质相关的前提,进而得出可采信的证据。这一过程主要依据回溯推理的支持。例如,根据“发现凶案现场有一副带血的手套”,认定者可能联想到“如果凶手戴手套杀人,则遗留在现场的手套上带血”,由此得出一个可能为真的结论——“手套是凶手丢弃的”。

(三)关于证明责任的逻辑

在庭审过程中,控辩双方各自呈现己方认定的案件事实,法律规定控辩双方应当承担的证明责任和证明标准,法官则根据证明标准审查双方的证明,认定或推定案件事实。证明责任( burden of proof)又称证明负担、举证责任,是指用证据证明有争议的控诉/主张的责任。在诉讼过程中,如果负有证明责任的一方不能按法律要求提供充分的证据证明,则必须承担不利的法律后果。在我国的司法事务中,如果负有证明责任的一方没有履行或者没有完全履行证明义务,那么,既可以认为其主张不成立,也可以推定不具有证明责任的一方的主张成立,前者适用于民事诉讼中的证明责任分配,后者适用于刑事诉讼中的证明责任分配,行政诉讼实行举证责任倒置规则,也适用后者来分配证明责任。[11]

在履行证明责任的过程中,举证一方常常采用诉诸无知这一方法。你说世界有鬼,那就证明给我看。你不能证明有鬼存在,因而,你应该认为世界上不存在鬼。这就是一个典型的诉诸无知的证明。从逻辑形式上讲,对于观点A和B,之所以接受A的原因不是因为A得到证明,而是因为无法证明B。诉诸无知是非单调逻辑中的一条缺省规则: 不能证明P 为真, P 即为假。沃尔顿区分了两种诉诸无知的推理:(1)不知道命题A 为真,则A为假;(2)不知道命题A 为假,则A为真。两种推理都不具有形式有效性,但是,两种论证都是人类获得经验的主要途径。刑事审判中接受“无罪推定”,就是采用一种诉诸无知的逻辑:如果不能证明犯罪嫌疑人犯罪事实为真,则犯罪嫌疑人犯罪事实为假——无罪。

二、威格莫尔逻辑结构模型及其关于常识的预设

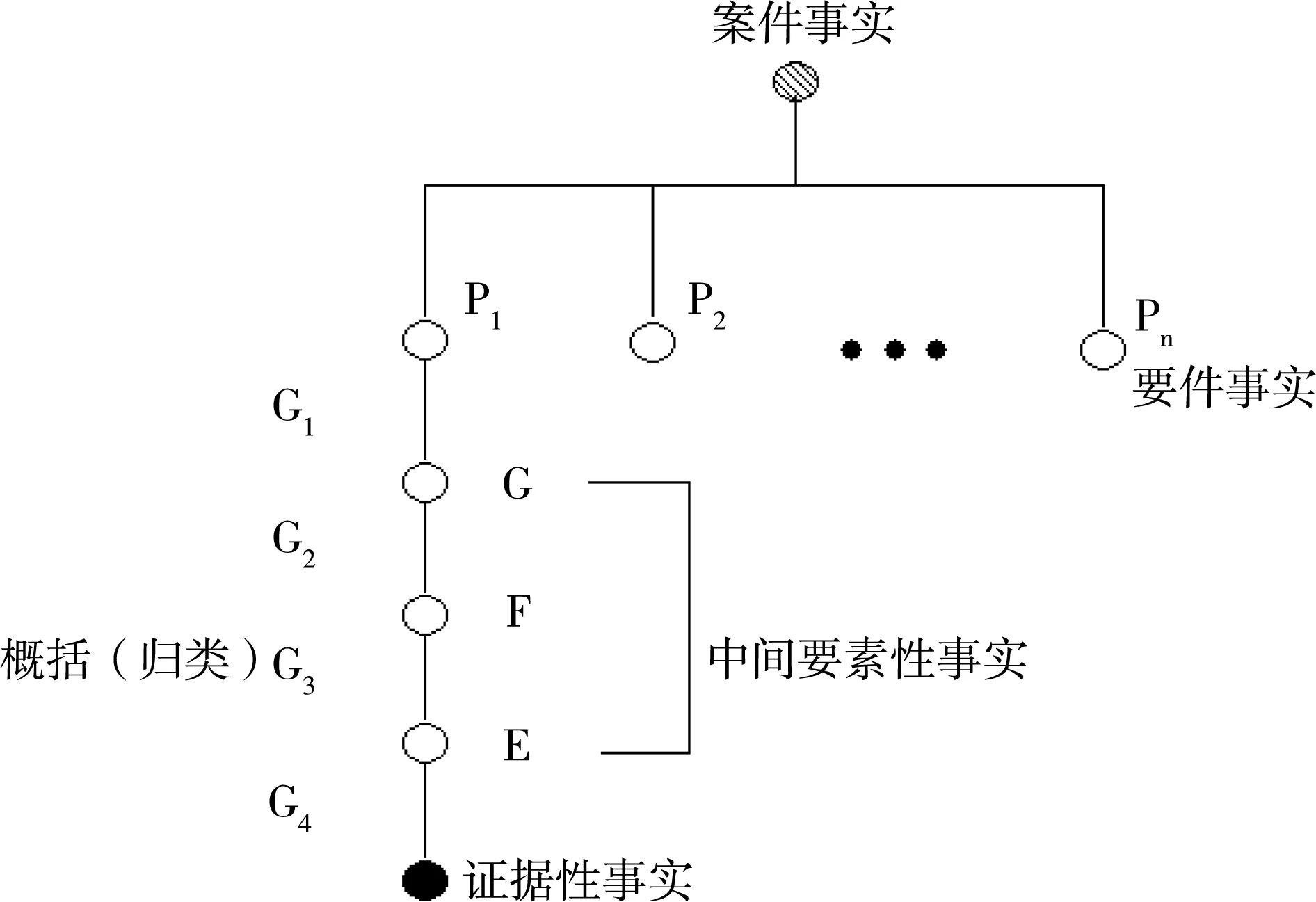

准确地认定案件事实,既是实现司法证明的基础部分,也是检验司法证明之逻辑结构的一个主要方面。在威格莫尔看来,案件事实来自一个递进的过程:由证据性事实获得要素性事实,进而得出要件事实,根据要件事实导出案件事实。威格莫尔提出这样一个认定案件事实的逻辑结构模型(图1)[12]:

图1 威格莫尔逻辑结构模型

威格莫尔模型的一个突出贡献,在于提出证据性事实、要素性事实、要件事实等范畴,为认定案件事实所需的方法划分出三个适用区间:证据性事实-要素性事实;要素性事实-要件事实;要件事实-案件事实。威格莫尔将获得要素性事实的方法解释为概括(归类),但他没有进一步明确各个环节所需的推理。在司法实务中,证据性事实的采信总是相关法律适用及庭审论辩的焦点(如“辛普森案”),威格莫尔应当进一步指出在获得证据性事实的过程中适用哪些推理。

从相关理论研究来看,威格莫尔之所以没有深入探究推理适用问题,原因可能在于他偏爱“常识”的证据性作用。威格莫尔试图在逻辑基础论与反逻辑基础论之间做出一种折中,这一点突出表现在其高度重视“常识”、“常识性”以及“合理性”证据在司法证明中的作用。以这些术语作为证据检索Westlaw数据库,可以查到7万余次引用,而威格莫尔一人的引用量竟然达到近3万次。证据法研究对常识的关注由来已久,通过对以常识为证据的批判,可以增进学界对理性与证据之间认知关系的思考,不断对以常识为证据这一方案进行反击,则是促进司法制度文明的重要保障之举。[13]我们认为,进一步澄清常识的可采性何在,为之注入逻辑理性,是构筑司法理性的基本要求。如果不能在证据性事实的认定过程中贯彻逻辑理性,听任常识的模糊性,则可能导致证据性事实谬误的弥散,使得案件事实认定以及整个司法证明工作成为沙上之塔。

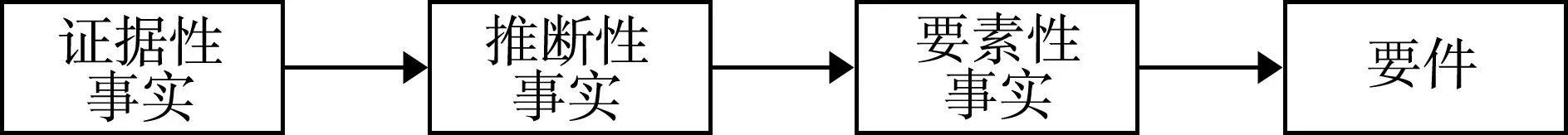

但是,偏爱常识这一倾向并没有引起当代证据法研究者的足够重视。在关于案件事实认定的讨论中,总是能够发现以常识为依据的踪迹。艾伦(R.J. Allen)的理论就是如此。艾伦直接将证据性事实视为法庭接受的证据,主张将获得案件事实的过程视为经验推理过程。在借鉴威格莫尔逻辑结构模型的基础上,艾伦给出这样一个认定案件事实过程的路线图:[14]

图2艾伦认定案件事实过程的路线图

艾伦细化了威格莫尔划分的推理适用区间,即在威格莫尔所谓的证据性事实与要素性事实之间,插入推断性事实这个范畴。按照艾伦的阐释,推断性事实是根据证据作出的逻辑推断,要素性事实只是关于案件事实的主张,要件则是符合实体法要求的事实。但是,艾伦也没有讨论证据性事实的来源,他坚信经验推理在认定案件事实中具有不可替代的决定性作用。认识论研究中长期存在唯理论与经验论之争,艾伦偏倚经验推理,其目的在于在唯理论和经验论之间做出一种折中。这种实用主义方法论取向并不能彻底消解对常识的疑虑。

从艾伦的相关理论研究来看,他所理解的经验推理主要是归纳推理,即运用经验知识抑或常识的推理[15]。在对新证据法学派的批判中,艾伦高扬这种对常识的偏倚。在《理性·认知·证据》一书中,艾伦系统地批判了新证据法学派依持贝叶斯理论的做法。在艾伦看来,贝叶斯理论绝非一种普适性的演算法,不能将司法理性解释为数理意义上的理性;理性的性质是贝叶斯理论之争的关键问题,把握理性的性质,应当进一步研究理性的相关形式,以及有助于理解和改善司法程序的工具,以免对精致的追求使得人们“误入歧途或者产生恶果”[16]。

常识是一种兼具个体和群体认知属性的观念,或许是对常识的熟视无睹,绝大多数证据法学者并不关注个体和群体的认知差异。如“阿罗不可能性定理”所揭示的那样,群体认知并非个体认知的简单“合并”;在三个以上认知主体共同决策的过程中,所谓的共同决策,不过是“独裁”的结果。尽管法官对于案件事实认定具有决定性的裁决作用,但是,案件事实能否得到公认,并不取决于法官。我国著名法学家张宝生教授据此认为,应当将法庭推论视为控辩审三方共同从事的事实认定活动,或者说,事实认定是控辩审三方的推论活动[17]。

常识、常识推理及其评价,均有其个体和群体维度的把握之别。从法哲学研究的角度看,基于证据性事实建构司法证明的逻辑模型,在很大程度上忽视了这种差别。从当代哲学认识论研究来看,其主要原因可能在于学界对哲学结构主义的笃信。结构主义产生于20世纪中叶,提倡以“结构分析”替代传统以“主体(人)”为中心的思维模型,将结构视为事物的基本存在方式,运用基本结构(系统或模型)解释人的身体及思维、社会本身、语言、文学、数学和自然界等现象。[18]在当代西方社会科学研究中,结构主义是一个十分自然的方法论取向。帕森斯默顿、列维、戴维斯、穆尔等大力倡导结构功能主义,主张用系统的结构整体观来阐述社会行动和解决社会问题。[19]

证据法学者主要从方法论的角度接纳结构主义。结构主义方法具有如下特点:用客观结构语言思考问题的出发点,寻求固定的结构、强调结构的生成和变化,以期实现对传统主体性形而上学和实证主义理论框架的超越[20]。对于证据法研究而言,结构是分析模型的一种方法,模型则是结构分析的对象;诉诸结构分析,可以发现系统的特征,正是因为相信模型的运行能够解释全部被观察到的事实,才使得有必要和可能建构司法证明的逻辑结构模型。而且,在结构主义的视野下,推理的应用是有限度的,那就是,法律推理贯穿于事实认定和法律适用全过程,是法律论证或法庭决策活动;逻辑推理是贯穿事实认定全过程(举证、质证和认证)的推理活动,司法证明则是举证、质证和认证的推论过程[21]。这种关于推理的结构主义认识暗合了威格莫尔和艾伦划分推理适用区间的举措。

然而,只有在相信关于结构来源的解释成立的情况下,个体才可能和他人一样接受对于结构、模型及其关系的逻辑建构,而结构的来源问题恰恰是考验结构主义的一个关键问题。结构主义及其支持者对此莫衷一是,出现“预成论”、“涌现论”、“构造论”等解释。我们认为,这种对结构的迷惑主要源于一种形而上学研究的缺失。近代自然科学在揭示世界结构方面做出了卓越贡献,但是,自然科学也不断揭示人类在认知世界方面的局限。就司法审判中的案件事实论辩而言,人们需要逻辑理性的引领,但是,任何逻辑推理的展开都需要保证前提可靠,人们不得不时而运用德性的方法,接受常识之类的结论。[22]

三、一个加注证据资料的逻辑结构模型

如上所述,威格莫尔的逻辑结构模型中兼有形式逻辑与非形式逻辑的思考,其划分推理适用区间的努力得到艾伦的支持,但是,两者的工作均需要一种与常识的剥离。我们认为,威格莫尔的逻辑结构模型具有开创性意义,其完善需要从两个方面入手。其一,探讨证据性事实的来源,进一步奠定逻辑理性在案件事实认定过程中的基础性;其二,进一步明确案件事实认定过程中各个工作区间适用的主要推理形式。基于这种思考,我们给出这样一个加注证据资料的逻辑结构模型(图3):

图3 一个加注证据资料的逻辑结构模型

下面以“邓玉娇案”(以下简称“邓案”)为例,对上述模型做出解释。

在“邓案”中,证据性资料E’指14份证据材料;证据性事实E包括伤害事实、主观状态等;推断性事实F指主体精神障碍、伤人行为等;要件G1中的P1、P2…Pn分别为伤人故意、伤人行为、主体精神障碍、因果关系等。按照上述图式,法院判决确认邓玉娇具有伤人故意事实,法官在各个事实认定区间的适用推理情况应该是这样的:

1.在由证据材料E′得出证据性事实G4的过程中,适用回溯推理。这是一个证据调查的过程,其目的在于明确具有可采性的证据资料,明确证据性事实。“邓案”全案共有14个证据,辨认证据9《公安机关出具的检查笔录和扣押品清单》记录的物品,确认水果刀是刺伤邓贵大的工具;辨认证据10《巴东县公安局制作的现场勘查笔录》记录的现场,确认案件发生现场;审查证据12《巴东县公安局出具的法医学尸体检验报告书》的专家意见,确认被害人身体伤害状况;审查证据11《湖北省公安厅出具的刑事科学技术鉴定书》的专家意见,确认被告人身体状态;鉴定证据1《公安机关出具的邓玉娇到案情况说明材料》的书证,确定邓玉娇报案情况;对证据2《证人黄德智证言》、证据3《证人邓中佳证言》、证据4《目击证人唐芹证言》、证据5《目击证人罗文建证言》、证据6《证人袁芹证言》、证据7《证人王贞证言》和证据8《目击证人阮玉凡证言》等进行法庭质证,确认案件发生过程事实;就证据13当庭询问,确定邓玉娇伤人时的主观状态。

2.由证据性事实E得出推断性事实F,适用合情推理。在“邓案”中,法官根据经确认的14个证据性事实,运用合情推理推断邓玉娇伤人时的主观心态。根据证据9、10、12得出的证据性事实,可推断出邓玉娇严重伤人时的心理状态;根据证据11得出的证据性事实,则可推断出邓玉娇主观心理存在部分障碍,对其所受暴力情况反应过度,存在不正常判断问题;根据证据1的证据性事实可推断出邓玉娇伤人时能够识别自己行为,意识清楚;根据证据2—8的证据性事实,可推断出邓玉娇受到他人暴力侵害时的主观心态。

3.由推断性事实F得出要素性事实G,适用归纳推理。在“邓案”中,法官根据已有推断性事实进一步归类,归纳出要素性事实:案发中的邓玉娇身心受到侮辱和暴力等轻度伤害;邓玉娇在案发时的心智处于抑郁症状态;邓玉娇在案发时心态慌乱,处于过度自卫状态,有伤人动机。

4.由要素性事实G得出要件P,适用归纳推理。在“邓案”中,根据已有要素性事实,法官运用归纳推理得出故意伤害罪犯罪构成要件:邓玉娇在案发时主观上存在故意伤人心理状态。

5.由要件P得出案件事实A,适用涵摄演绎推理。在“邓案”中,根据已有要件,法官运用省略式演绎推理导出案件事实:因为具有故意伤害罪的主观故意要件,本案构成故意伤害犯罪事实。

不难发现,在第1和第2区间的推理中涉及到证据11,但是,在第3、4、5区间的推理中,该证据不再发生作用。我们认为,既然第3和第4区间适用归纳推理,就应该遵循递归证明的基本要求,在每一个区间都接受证据11的证据性事实的证据力。在第3区间,接受包括来自证据11的证据性事实,得出推断性事实,则可以进一步归类,归纳出这样的要素性事实:邓玉娇在案件中身心受到侮辱和暴力等轻度伤害,邓玉娇在案发时心智处于抑郁症状态,邓玉娇在案发时心态慌乱,处于“疯狂幻觉”的自卫状态,无伤人动机;在第4区间,根据上述要素性事实,可以归纳出邓玉娇不具备故意伤害罪犯罪的要件:邓玉娇在案发时主观上不存在故意伤人心理状态。于是,由如此要件可以演绎推理出案件事实:因不具有故意伤害罪的主观故意要件,本案不构成故意伤害犯罪事实。

邓玉娇之所以被判以“有罪免除”,一个主要原因在于量刑阶段采纳了证据11提供的证据性事实。接受我们对威格莫尔案件事实逻辑结构模型的改进,则应当接受来自证据11的证据性事实,使之在认定案件事实的各个区间持续发挥作用,最终得出一个与法院裁决案件事实截然相反的结果。法院对“邓案”的判决回应了公众舆论,却不断引发学界的质疑,而从司法证明的角度回应这种质疑,所需要的正是一种从逻辑与结构的角度给出的分析。

四、结语

司法证明饱含着形式逻辑诉求,非形式逻辑研究的兴起告诉我们,法律推理兼有形式性和实质性,应当在兼顾二者的基础上建构司法证明理论,将逻辑理性视为司法理性的重要组成部分。从本文对威格莫尔案件事实逻辑结构模型的考察来看,应当将案件事实论证过程解释为逻辑有效的结构,将逻辑结构的有效性作为案件事实可接受性的必要条件;接受结构主义方法论,则可以诉诸逻辑结构方面的努力,明确案件事实认定过程中各个区间的推理适用,分阶段、递进地发挥逻辑理性在司法实务中的作用,为司法证明的理论探究提供素材和思路。

参考文献:

[1][11]熊明辉.论法律逻辑中的推论规则[J].中国社会科学,2008(4).

[2]雅克·盖斯旦,吉勒·古博.法国民法总论[M].陈鹏,张丽娟,石佳友,等,译.北京:法律出版社,2004:30.

[3]熊明辉.非形式逻辑的对象及其发展趋势[G]//第一届全国非形式逻辑与法律逻辑学术研讨会论文集.2004.

[4]武宏志,刘春杰.“非形式逻辑”诠释[J].延安大学学报(社会科学版),2007(1).

[5]王洪.法律逻辑研究的主要趋向[J].哲学动态,2009(3).

[6]王洪.论制定法推理[J].法哲学与法社会学论丛,2001(4).

[7]休谟.人类理解研究[M].关水运,译.北京:商务印书馆,1981:27.

[8]Mackie, J.L..The Direction of Causation[J].PhilosophicalReview:LXXV, 1966(4): 445-446.

[9]武志宏,等.非形式逻辑导论[M].北京:人民出版社,2009:362.

[10]钱捷.溯因推理:笛卡尔、康德和皮尔士[J].哲学研究,2003(10).

[12]特伦斯·安德森,戴维·舒姆,威廉·特文宁.证据分析[M].张保生,朱婷,张月波,等,译.北京:中国人民大学出版社,2012:80.

[13][16]罗纳德.J·艾伦.理性·认知·证据[M].栗峥,王佳,译.北京:法律出版社,2013:69.142.

[14][15]罗纳德.J·艾伦,等.证据法:文本、问题和案例[M].张保生,王进喜,赵滢,译.北京:高等教育出版社,2006:149.143.

[17][21]张保生.证据法学[M].北京:中国政法大学出版社,2009:92.93.

[18]李克建.结构主义、后结构主义与教育研究——方法论视角[D].上海:华东师范大学,2007:3-4.

[19]Byrne, D.,ComplexityTheoryandSciences[M].London:Routledge,1998:54-71.

[20]沃野.结构主义及其方法论[J].学术研究,1996(12):36.

[22]张存建.理论依赖与方法适用:新媒体语境下的案件事实论辩[J].湖北社会科学,2016(1).

[责任编辑文川]

收稿日期:2016-03-01

基金项目:重庆市社会科学规划项目“司法证明逻辑研究”(2015BS087);2015年重庆市教育委员会人文社会科学研究一般项目“法律事实证明逻辑结构研究”(15SKG198)

作者简介:刘方荣(1968-),男,重庆市人,哲学博士,研究方向:法律逻辑和事实证明;张存建(1971-),男,山东单县人,哲学博士,副教授,研究方向:现代逻辑与逻辑应用。

中图分类号:D90-051

文献标识码:A

文章编号:1008-6390(2016)03-0005-05