多成分环境对中药口服吸收影响的评价方法

2016-06-20蒲显强

蒲显强

多成分环境对中药口服吸收影响的评价方法

蒲显强

【摘要】目的 探讨多成分环境对中药口服吸收影响的评价方法。方法 采用文献资料检索法,以“中药”“口服吸收”“影响”等作为主题词,检索中国期刊全文数据库以及万方数据知识服务平台等数据库,对多成分环境中药口服吸收影响评价的相关文献资料进行搜集统计,以对其研究结果及思路、方向等进行总结分析。结果 统计显示,共检索出中药口服吸相关文献3600篇,其中,多成分中药口服吸收1900篇,占52.8%;多成分中药与单成分中药口服吸收的主要影响因素均为药物血液吸收能力、肠道吸收能力、肠壁细胞外排能力、肠壁细胞代谢能力、吸收后流向,差异均无统计学意义(均P>0.05)。结论 多成分环境对中药口服吸收的影响因素与单成分肠道吸收无根本性差别,进行多成分环境肠道吸收影响评价模型构建在单成分肠道吸收模型基础上增加多成分肠道吸收特征及有关因素即可。

【关键词】多成分环境;中药;口服吸收;影响因素;评价方法

广东新峰药业股份有限公司,广东惠州 516100

中药作为临床常用药物,不仅具有较为广泛的应用前景,且临床效果显著,安全性高。与西药不同,中药具有多种活性成分[1],临床应用范围较广,功能作用相对较突出。口服用药作为最为常见的给药方式[2],在患者病症治疗中具有较大便利性,因此,对中药口服吸收效果的评价分析具重要意义。小肠作为口服药物吸收的主要场所[3],在药物吸收中具有重要的作用地位。在中药口服吸收评价研究中,掌握药物在体内的吸收机制及速度、吸收程度等情况,对药物结构改善或处方设计与生产进行改进,有利于促进药物在肠道的溶解吸收,充分发挥其功能作用,对促进临床合理用药具有积极意义。本研究采用文献资料检索法,对中药口服吸收影响评价有关文献进行检索统计,以分析多成分环境对中药口服吸收影响的评价方法,为药物吸收研究提供参考,以促进临床用药的合理性。

1 资料与方法

1.1 一般资料 以“中药”“口服吸收”“影响”等作为主题词,检索中国期刊全文数据库以及万方数据知识服务平台等数据库,截止时间2015年1月。

1.2 研究方法 对检索收集文献以Newcastle-Ottawa Scale评价标准作为质量评价筛选依据,选取符合质量标准的文献,采用手工检索方法对检索结果进行逐项整理,统计评价环境对多成分中药口服影响的相关文献,以此为研究对象,采用统计学方法,以多成分中药口服吸收影响及其评价为主要内容,进行分析研究。

1.3 统计学分析 采用SPSS 18.0软件进行数据分析处理,计数资料以百分率表示,组间比较采用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

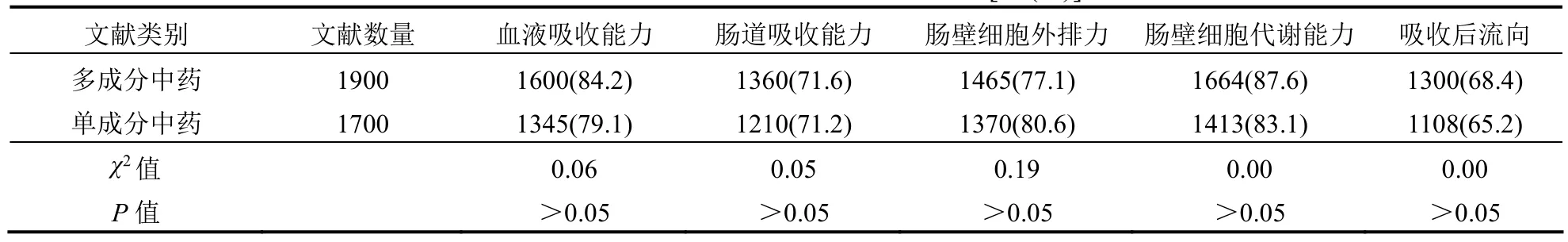

统计显示,共检索出中药口服吸收相关文献3600篇,其中,多成分中药口服吸收1900篇,占52.8%;多成分中药与单成分中药口服吸收的主要影响因素均为药物血液吸收能力、肠道吸收能力、肠壁细胞外排能力、肠壁细胞代谢能力、吸收后流向,差异均无统计学意义(均P>0.05),见表1。

3 讨论

3.1 多成分中药的吸收特征 中药作为临床治疗使用药物主要类型之一,具有较为突出的价值作用和应用前景。中药本身具有突出的活性成分特征,在临床应用中不仅能够充分发挥其作用功能,实现患者病症治疗,同时也存在各成分相互作用,影响其功能发挥,已成为临床应用研究和关注的重点。结合临床应用与研究分析,与单成分药物吸收不同,多成分中药口服吸收存在有以下突出特征。

首先,多成分中药的各成分之间存在相互影响现象。研究显示,多成分中药在口服吸收过程中,其成分之间在吸收过程中存在相互抑制或促进作用[4]。这是由于多成分中药在口服过程中,共用转运蛋白相互竞争,导致转运蛋白易受诱导或抑制[5],从而对其溶解吸收产生影响。如多成分中药口服吸收中,其中所包含的癸酸钠对小檗碱转运就具有一定促进作用,能够有效提升小檗碱的吸收率[6]。其次,多成分中药口服吸收过程中,部分成分可对肠壁代谢存在一定影响作用,进而抑制其他成分的吸收。例如多成分中药口服吸收中,由于药物包括多种成分,部分药物成分可对肠壁细胞代谢酶产生影响[7],从而影响与代谢酶有关的成分溶解与消化吸收;另一方面,多成分环境下,部分药物成分还会对肠道菌群分布产生影响,通过对代谢酶链反应的间接激活或影响,对其药物成分的吸收造成影响,导致其在肠道中的溶解吸收。最后,多成分中药的部分成分对肠道微环境也具有一定影响,能够通过影响肠道酸碱环境,对其他成分吸收造成制约或促进作用。总之,多成分环境下中药口服吸收具有较为明显且突出的特征,是多成分中药口服吸收评价中需要重点考虑和分析的因素。

表1 中药口服吸收主要影响因素分析[篇(%)]

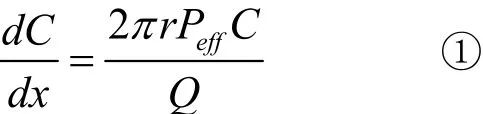

3.2 多成分环境下中药口服吸收研究模型 对于单成分药物吸收的研究相对简单,因此,临床研究和关注也相对较多。如下公式①所示,即为单成分药物吸收数学模型[8],在该模型公式中,C表示灌流药物浓度,通常采用μmol/L作为计量单位,而x表示灌流液在肠道内的具体位置,r表示空肠内径,Peff为有效渗透系数,Q则表示灌注速度流量。与传统药物吸收研究相比,该公式的提出不仅使药物肠道吸收的研究有了更为明确的方向,同时在药物吸收研究中有了更为广泛的推广应用,结合目前临床对药物吸收的研究情况,在动物实验中该公式的应用仍然比较广泛。

中药药材种类和数量较多,药材来源较广泛,且药物成分活性突出,一些成分尚未被研究确认,另一方面临床应用的中药及有关成品,均从天然药物中提取,目前我国记载的天然动植物药材种类已经超过一万多种[9],此外,中药药材的成分活性与其生长环境等因素密切相关,以金银花为例,虽然已经划分归属为忍冬科植物,但是在已经划分归属的金银花中,其药材来源就有20多种,致使中药材在临床应用中作用功效也会受到干扰和影响。目前,对中药药材活性成分的研究中,对于中药药材活性成分的分离鉴定技术已相对成熟,使药物成分分析研究有了一定参考依据,这也在一定程度上为多成分中药口服吸收影响评价研究提供了基础。

本研究结果显示,药物血液吸收能力、肠道吸收能力、肠壁细胞外排能力、肠壁细胞代谢能力、吸收后流向均是影响药物肠道吸收的主要因素,且多成分中药肠道吸收与单成分的影响因素差异无统计学意义。根据这一结论,在对现有的多成分药物吸收研究文献分析后,进行多成分药物吸收研究模型的设计构建,需要以单成分药物吸收模型为基础,通过在模型设计中增加多成分肠道吸收特征及其影响因素,如药物成分的相互作用影响因素等,就能够实现多成分药物肠道吸收模型的设计构建,以进行多成分药物吸收影响评价与研究。

需注意的是,在多成分药物肠道吸收模型构建中,还需要进行肠道室、肠壁细胞室以及血液室等子模型的构建分析,以确保多成分药物吸收影响评价的准确性。

3.3 多成分中药口服吸收影响评价的研究发展 结合当前对多成分中药口服吸收影响评价的研究来看,主要以多成分中药口服影响因素及多成分中药口服吸收特征、评价模型设计构建等内容为主,在具体评价研究中,对中药口服吸收中有效部位的吸收状况、单成分与多成分药物吸收比较、不同成分药物吸收特征等内容的研究相对较少,这也是多成分中药口服吸收今后研究的主要方向。

首先,在多成分中药口服吸收研究中,对多成分药物在有效部位的吸收情况研究相对较少,但整体呈逐年上升趋势。现有研究中,对多成分药物在有效部位的吸收研究,仍以动物实验研究为主,对临床应用的研究较少[10]。此外,用于研究分析的多成分中药,也多以药物有效成分已完成鉴定的药物为主,像葛根总黄酮葛根素等。其次,在对单成分与多成分中药吸收比较研究中,现有研究仍以有效成分稳定的药物为主要研究对象,导致临床研究范

围受到较大制约,在不同成分且成分组成差异较大的药物吸收研究中,不仅关注较少,且研究成果也十分有限,这对临床研究来讲,不仅意味着较大挑战,同时也为今后研究指明了方向。最后,在对具有不同化学成分的药物吸收研究中,数量也十分有限。临床治疗上对上药的应用,不仅体现在中药材上,中药处方也是中药在临床应用的一大重要体现,但是,目前对中药煎剂口服吸收的研究数量较少,且现有研究中主要以2~3种药物配伍的吸收研究为主,使其在临床应用中的指导作用十分有限。

综上所述,中药作为临床治疗应用的主要药物类型之一,对其多成分环境下的口服吸收影响评价研究,有利于促进临床用药的合理性提升,确保临床用药的安全性,具有积极作用和价值意义。

参考文献

[1] 郑林,李毅,邓盛齐,等.磷脂复合物对中药制剂口服吸收的影响[J].中国抗生素杂志,2015,40(6):468-473.

[2] 李毅,邓盛齐,任静.吸收促进剂对中药制剂口服吸收的影响[J].成都大学学报(自然科学版),2014,33(3):204-207.

[3] 王一鑫,蒋世军,黄健,等.自组装Tween 20-SDS纳米混合胶束提高普罗布考口服吸收的研究[J].中国医药工业杂志,2013,44(6):571-575.

[4] 陈宏杰.中药制剂口服吸收生物利用度改善方法研究[J].中国实用医药,2013,8(23):155-156.

[5] 黄慧学,梁秋云,邓家刚,等.不同辅料对芒果苷在Caco-2细胞模型吸收转运的影响[J].广西中医药大学学报,2014,17(1):60-62.

[6] 顾慧,马叶涛,寻明金,等.应用药物溶出/吸收仿生系统研究三七总皂苷与冰片的配伍规律[J].天津中医药,2012,29(3):284-288.

[7] 徐广侠.浅谈中药给药方式对药物吸收的影响[J].中国医药指南,2012,10(32):259-260.

[8] 王平,刘辉,孟宪丽,等.药物外排泵和转运蛋白对口服药物吸收影响的研究进展[J].中药与临床,2010,1(2):54-57.

[9] 杨波,张爱华,董巍,等.酸枣仁汤的血清药物化学及不同配伍变化对血中移行成分的影响研究[J].中医药信息,2013,30(4):44-47.

[10] 吴诚,马萍,王玲,等.中链脂肪酸对木通皂苷D大鼠经口吸收的影响[J].国际药学研究杂志,2013,40(5):630-633.

【中图分类号】R286.0

【文献标志码】A 【DOI】10.12010/j.issn.1673-5846.2016.06.006