产业结构调整的污染溢出效应研究

——基于空间动态面板数据的实证分析

2016-06-16薛福根福建江夏学院经济贸易学院福建福州350108

薛福根(福建江夏学院经济贸易学院,福建福州 350108)

产业结构调整的污染溢出效应研究

——基于空间动态面板数据的实证分析

薛福根

(福建江夏学院经济贸易学院,福建福州350108)

摘要:对二元经济结构特征明显的发展中国家来说,“污染避难所”假说不仅存在于承接国际产业转移的过程中,而且可能发生在国内产业结构调整的过程中。在构建产业结构调整统计量和环境污染指标的基础上,运用空间动态面板数据模型对我国2001-2013年的省级面板数据进行分析研究发现,我国产业结构调整过程中的环境污染存在显著的空间相关性,某些区域的产业结构调整在改善自身环境质量的同时形成了对其他区域的污染溢出负效应,其中环境规制梯度下的大气污染溢出和流域越界效应下造成的水污染溢出均十分明显。这意味着我国需要在健全产业结构绿色化调整的区域协调机制、强化地方政府政绩评价的绿色化导向、建立污染产业跨区域转移的监控机制等方面做出更多探索。

关键词:产业结构调整;污染溢出效应;污染避难所

一、引言

改革开放以后的30多年来,我国曾以高投入、高能耗、高污染的粗放型经济增长模式获得了年均近两位数的高速增长。在当今全球各国大力倡导低碳经济以应对气候变化挑战的背景下,我国的经济增长也同样面临巨大的生态环境约束,以产业结构的调整实现资源节约和环境友好模式下的可持续增长已经成为必然的现实选择。然而,我国作为一个幅员辽阔的发展中国家,工业化进程和产业结构演进阶段在不同区域之间存在明显差距,因此造成产业结构的调整在不同区域之间存在联动特征,发达地区的部分产业向欠发达地区的转移会造成两个区域产业结构的同时变动。在此过程中,即将进入后工业化阶段的发达地区可能通过向外转移“三高”产业实现产业结构的高级化,而急于加速工业化进程的欠发达地区则可能倾向于通过降低环境门槛引进高污染的高增长产业。这是否意味着发达地区产业结构“高级化”而淘汰的高污染产业向欠发达地区转移而造成的“污染避难所”效应呢?我国的产业结构的调整是必然导致环境的外部正效应,还是有可能造成污染外溢等的环境负外部性,抑或因地区特征的不同而有所差异?

20世纪90年代,一些国外学者提出了著名的“污染天堂”(Pollution Heaven)假说[1],认为由于发达国家的环境管制强度和污染排放标准要远远高于发展中国家,发达国家的许多企业为降低环保支出成本而选择通过海外直接投资等形式将国内的高污染项目向发展中国家转移,这种转移会在改善发达国家环境水平的同时加剧发展中国家的环境恶化,并使后者成为“污染避难所”。自该假说提出以来,许多学者对其进行了经验数据的验证,但研究结论呈现出明显的不一致性。部分学者认为,发达国家更为严苛的环境规制标准会导致污染产业向发展中国家转移[2],这是造成前者环境改善和后者环境恶化的原因之一,也是对环境库兹涅茨曲线倒U性假说形成了有力支持[3]。而另外的研究则认为,国际间产业转移能带来更先进的技术和更高的能源效率[4],且FDI在地理上的集群有利于改善我国的环境污染[5]。

在“污染避难所”假说在国际间的存在性和程度尚有争论的同时,与之相关的一个重要问题则是是否存在污染随着国内的产业转移从一国内部的发达地区向欠发达地转移的现象,其发生机制与国际间的污染转移有何异同?近年来,国内一些学者将相关的理论和研究方法运用到对我国经济的实证检验上,认为我国并未成为国际污染转移的“避难所”[6]。相关研究一方面从区域经济差异的视角出发,分析了国内不同区域间产业转移带来的环境污染转移[7]及其具体的区际转移路径[8]、环境外部性与污染企业城市内空间分布特征[9]及制造业产业结构调整对节能减排影响的地区差异[10]等领域问题;另一方面则以我国的工业行业为样本,对外商投资影响下的工业污染[11]、技术进步和产业结构调整背景下的工业节能减排[12]等进行了具体分析。但由于数据指标选取及变量设计等方面存在较多差异,不同研究在具体结论上依然存在非一致性,有的研究发现东部地区和西部地区存在明显的“污染避难所效应”区域性差异[13],而另有研究则发现污染避难所全国总体、东部地区和西部地区范围内不显著,而在中部地区则存在长期的显著性特征[14]。

对国内外相关研究的回顾发现,国内外相关研究在依然存在诸多争论的同时,其演进的一个重要趋势是将污染转移放在不同国家或区域间产业结构调整演变的背景下加以考察,特别是对产业结构调整污染外溢效应空间异质性的研究已经成为这一领域的前沿问题。而对此类问题的研究,不仅有助于验证我国产业结构调整的前期政策效果,而且能够为未来产业结构调整和环境污染治理的政策设计提供经验参考。本文拟通过对省级空间动态面板数据分析,量化研究我国产业结构调整在地区间的污染溢出效应。除本部分的引言外,其他部分的内容安排如下:第二部分为变量设计与模型构建,主要是对空间自回归模型的构建及模型中产业结构调整指标和环境污染指标的设计;第三部分为实证分析,主要是对数据的平稳性检验、空间相关性检验及运用空间固定效应模型对进行的实证分析;第四部分为研究的得到的主要结论和相应的政策启示。

二、变量设计与模型构建

为对我国区域间产业结构调整带来的污染溢出效应进行量化分析,需要在比较不同产业结构调整测算方法的基础上设计适用于空间动态面板数据的变量,并在此基础上设计包含空间加权矩阵的空间自回归模型,为进一步对空间动态面板数据的实证分析进行理论准备。

(一)产业结构调整变量。

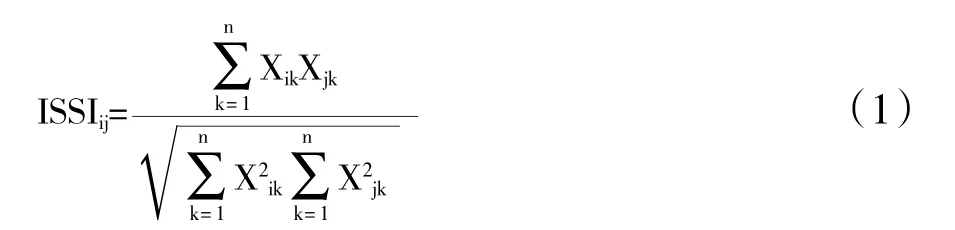

传统的产业结构调整多是通过三大产业比重的变化进行衡量,如以第二产业特别是工业比重的提高作为工业化水平提高的指标,这种衡量方法在较为直观的同时存在过于简化的弊端,在面对产业结构细分程度较高的研究情境时显得过于粗略。有学者采目标层、领域层和指标层三层指标构建产业结构调整指标[15],但此方法中各层次的指标选取存在较大的随意性,且多用于静态数据分析,较少用于动态面板数据的分析。与此相比,公式(1)中的产业结构相似系数不仅可以用于比较两个地区的产业结构相似程度,而且可以用于比较同一地区在不同时期的产业结构相似程度,从而间接表现该地区产业结构的调整变化程度。

其中,i和j表示两个不同区域或同一区域的两个不同时期;Xik和Xjk分别表示细分产业部门k在i 和j区域产业结构中的比重。ISSIij的数值在0到1之间,取值越大则意味着产业结构相似度越大,即产业结构调整和变化的程度越小,反之则越大。产业结构相似系数ISSIij用于进行比较静态分析具有良好的效果,但在产业结构长期变动的动态测度和分析中难以获得最优效果。

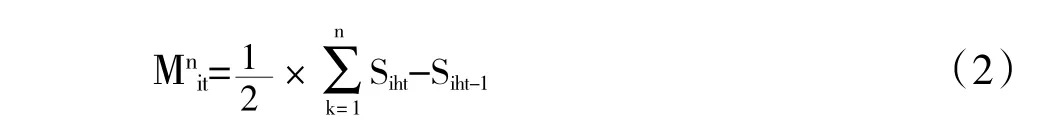

考虑到空间动态面板数据的复杂性和实证分析的需要,采用在Michaeli系数的基础上构建的指

其中Mit表示i地区各细分产业部门在第t年比第t-1年在全国经济总量中比重的总体变化程度,i、h及t分别表示地区、产业和年份,H为地区内划分的产业总数,Siht和Siht-1分别为i地区h行业第t年和第t-1年在全国h产业中所占比重。

(二)空间自回归模型。

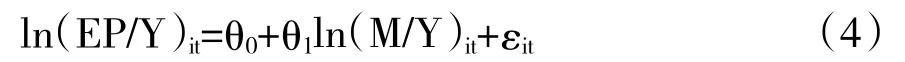

为考察我国产业结构调整的污染外溢效应,建立理论模型如下:

其中EPit为环境污染指标,表示i地区在第t年的环境污染程度,具体采用衡量空气污染的二氧化碳(SO2)排放量和衡量水污染的化学需氧量(COD)作为直接的污染程度指标,并以衡量能源消耗水平的单位GDP能耗EC作为间接的污染程度指标。Yit为作为控制变量的经济产出指标,以地区第t年的实际人均GDP表示的。Mit表示由公式(2)计算的产业结构调整系数。

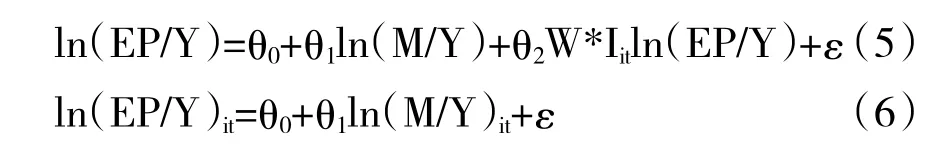

通过对模型(2)两边同时除以Y后取对数,构建如下空间自回归模型:

选择经过溢出效应修正后的空间计量方法(林光平,2005)对模型进行调整,假定空间加权项系数具有时间不变性,加入n×n阶空间加权矩阵将模型(3)转化为空间面板模型。已有研究多按照Rook区域相邻判定规则通过相对地理位置赋予权重,即两区域相邻时令w=1,两区域不相邻时令w=0。但该规则下的地理位置权重矩阵无法有效体现区域间经济发展水平差异。此处采用对空间加权矩阵进行调整的方法,通过引入以各省级区域GDP占比为对角线的矩阵w=w×E并令,将模型(4)扩展为空间自回归模型(5)和空间误差模型(6)。数作为地区产业结构调整的测度变量。

三、实证分析

本部分在此前已经完成的变量设计和模型构建基础上,以2001-2013年的30个①考虑数据的可获得性,并未将西藏自治区和港澳台地区纳入分析范围。省、自治区、直辖市的面板数据为分析对象,运用空间动态面板分析方法对进行计量经济检验和估计。相关数据均来自历年《中国统计年鉴》和《中国环境统计年鉴》。

(一)平稳性检验与模型选择。

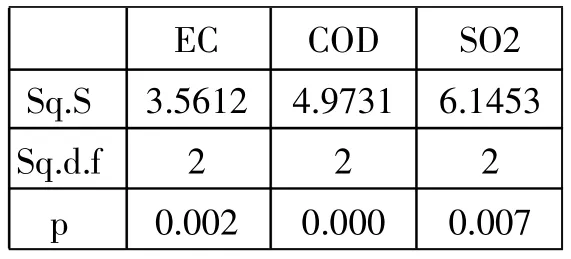

为避免虚假回归问题,首先通过ADF检验法和PP检验法进行单位根检验,结果发现一阶差分均可得到一阶单整变量且P值均不显著。而基于Pedroni检验和Kao检验的协整检验发现各变量面板数据均在5%显著水平下拒绝协整关系不存在的原假设,表明协整关系存在。同时,由于不能直接判断选用空间固定效应模型还是空间随机效应固定模型,因此需用Hausman检验法二者之间做出选择。设定原假设为两种模型系数没有显著差异,应选择空间随机效应模型,而相应的备择假设则为两种模型系数差异显著,应选择空间固定效应模型。表1的检验结果显示,所有P值均在5%显著水平下拒绝原假设,因此应选择空间固定效应模型。

表1 Hausman检验结果

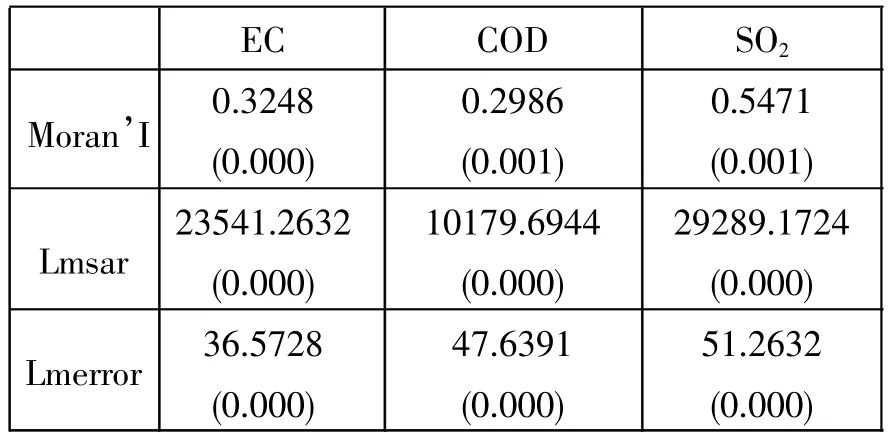

表2 EC、COD和SO2空间相关性检验结果

(二)区域空间相关性检验。

选择通常用于分析整体空间相关状况Moran’I指数,Lmerror指数和Lmsar指数进行区域空间相关性验证。首先通过Moran’I指数判断是否引入空间变量,然后通过比较Lmerror指数和Lmsar指数对应的空间误差模型和空间滞后模型。表1的检验结果显示,Moran’I指数值说明需引入空间面板数据模型,EC、COD和二氧化硫的空间相关性检验统计量检验结果显著,表明三种污染物均存在显著空间相关性,且Lmsar统计值相对较大,因此应选择空间自回归模型(SAR)进行估计。表2显示了对模型分别进行无固定效应、时间固定效应、空间固定效应和时空固定效应估计的结果,发现三种污染物空间固定效应均较为显著。

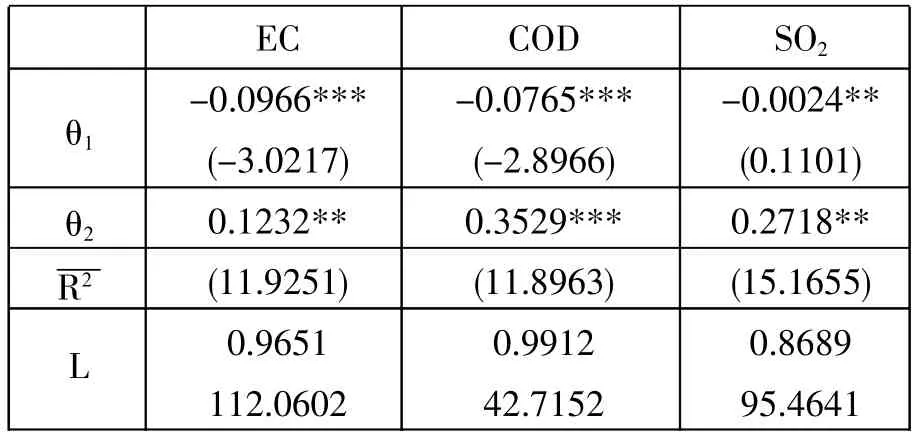

(三)模型估计结果。

表3 EC、COD和SO2空间固定效应模型(SAR)估计结果

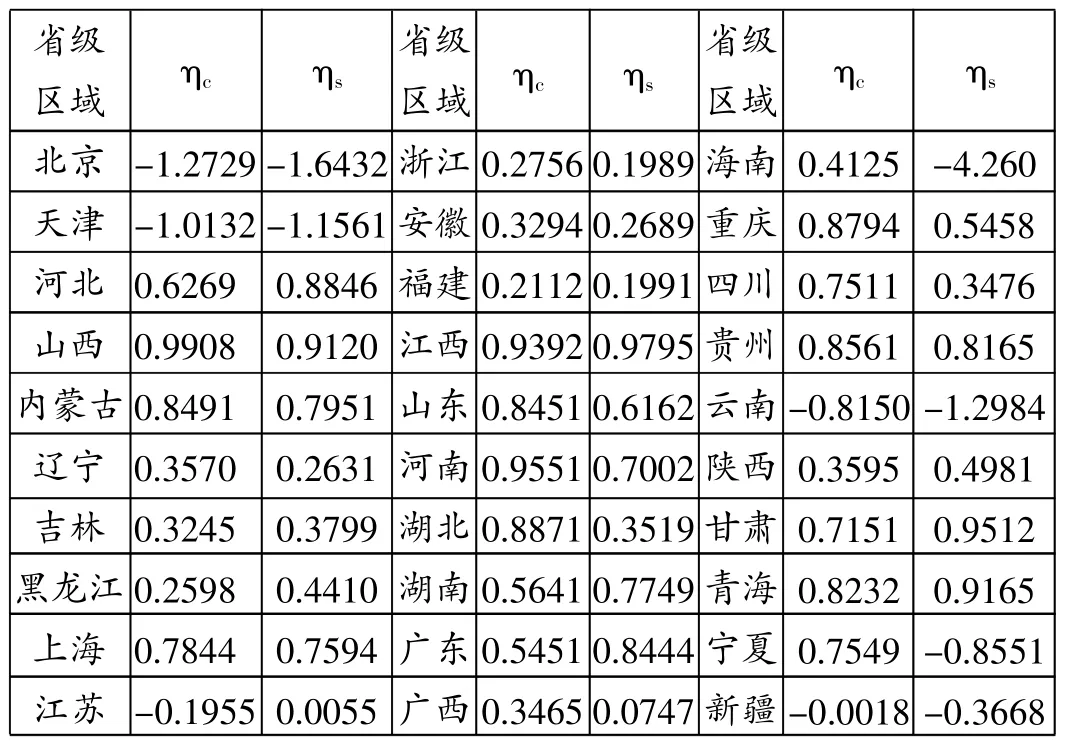

表4 各省级区域COD和SO2空间固定影响值

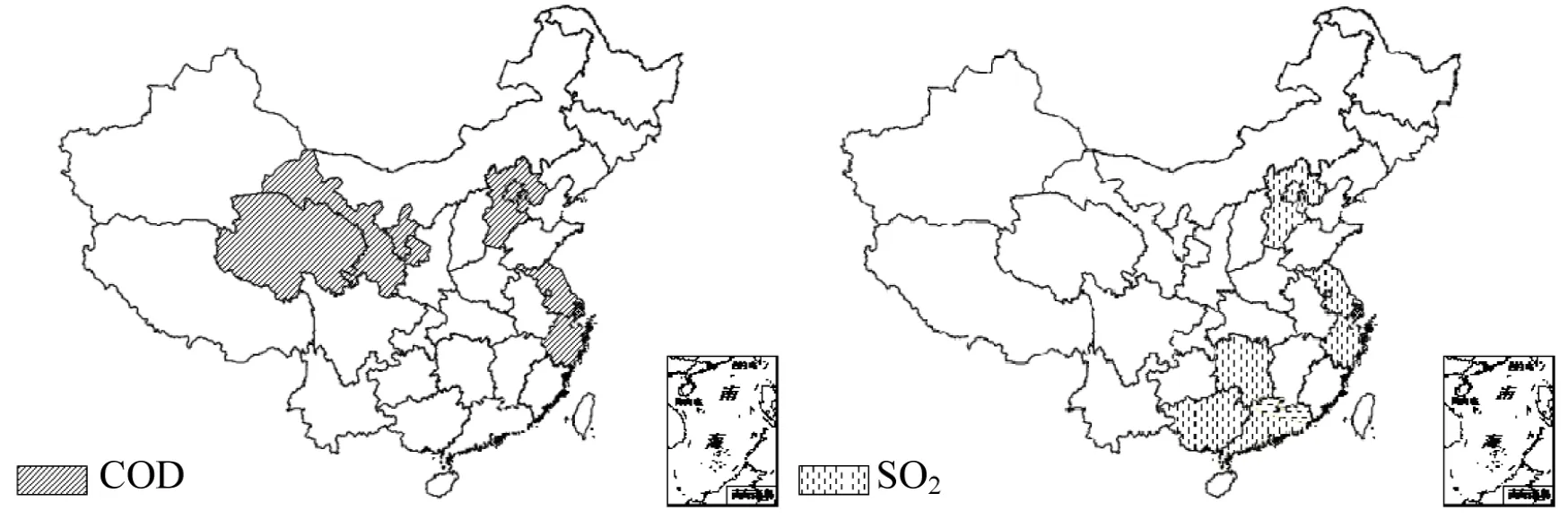

图1 COD和SO2空间固定影响估值差异较大的相邻区域

表3中对三种污染物的模型估计显示θ1显著小于零,说明产业结构调整对单位GDP能耗和化学需氧量排放有显著的抑制效果,但二氧化硫的估计结果虽然为负值但不显著。由此可以认为,我国产业结构调整对于更少资源消耗与更少环境污染生产方式的实现起到了显著的推动作用,有效地降低了能源消耗和污染物排放。二氧化硫和COD空间自回归系数θ2值较显著,表明在考察期内我国省际环境质量因素具有显著的空间相关性特征,即不同省级区域的环境质量显著受到相邻省级区域的外部因素影响。对该结果一种可能的解释是水污染本身具有流域越界效应,导致作为衡量水污染程度排放物的化学需氧量COD本身会随着水流域的越界效应溢出,因此空间自回归系数较为显著。同理,衡量大气污染的二氧化硫空间自回归系数显著,表明其在相邻省份间扩散,存在污染溢出效应。

从表4中对COD和SO2的模型估计结果可以看出,在不同省级区域的估计值存在显著差异的同时,大部分相邻省级区域估计值较为接近,在这背后的一个可能原因是我国产业结构调整可能存在污染溢出效应。与此同时,仍然有部分相邻省级区域污染物固定效应模型估计结果存在较大差异,甚至符号相反,这可能意味着在某区域产业结构调整改善环境质量的同时,其相邻省级区域的环境污染程度加剧。以COD为代表的水污染的典型区域包括:北京、天津和河北,上海、江苏和浙江,宁夏、甘肃和青海。此外,虽然海南的估值也存在这一现象,但海南实际并不与周围相邻省级区域直接相接,所以其结果不具有广泛代表性,因此予以剔除。以SO2为代表的大气污染的典型区域则包括:北京、天津和河北,上海、江苏和浙江,广东、广西和湖南。

对上述结果一个可能的解释是,产业结构调整通常伴随着大量的产业转移,而承接产业转移对地方经济增长和就业改善具有较为显著的短期拉动效应,有助于地方政府在分权制改革条件下的区域经济竞争胜出。在各省级区域的环境规制执行力度存在一定差异的条件下,就比较容易出现少数地方以较弱的环境规制吸引外部产业转移的行为,从而导致产业结构调整过程中位于产业梯度底层的污染型企业主动或转移到相邻省级区域。由此导致的结果是,产业结构调整使污染产业原来所在区域的环境发生改善,却并没有对与其相邻的省级区域带来相应的环境正效应,甚至会由于污染物排放随污染型产业的转移给相邻省级区域带来环境负效应,所以这些区域之间衡量环境质量的污染物空间固定值存在较大差距。

四、结论与启示

(一)主要结论。

通过空间面板数据模型对产业结构调整的污染溢出效应进行分析发现,我国的产业结构调整在总体上有助于降低能源消耗和污染排放,但对全国各区域环境质量的影响并不相同,区域间的污染溢出效应较为显著,具体体现在以下三个方面:

一是各区域自身的环境质量显著受到相邻区域产业结构变化的影响,相邻区域间的直接污染溢出效应较为显著。对部分典型区域的分析结果表明,区域自身的产业结构调整虽然对自身环境质量的改善起到积极作用,但对相邻区域的环境正效应并不显著甚至出现负效应。即区域自身产业结构调整改善自身环境质量但却恶化了相邻省级区域的环境质量,出现了“损人利己”的环境污染外溢效应。特别是在发达地区与相对欠发达地区作为相邻区域的情况下,不仅容易出现发达地区的污染型产业向邻近欠发达地区主动梯度转移,还会有相对后者为加快工业化进程、提升经济增长率和就业等政绩指标主动引入发达地区的污染型产业。

二是京津冀地区、长三角和珠三角地区是大气污染的污染溢出效应较为典型的区域,对此的可能解释是这些区域内部不同省级区域之间经济发展水平存在较大的相对差距,因此在产业结构调整过程中出现了污染产业从环境规制相对较高的省级区域向环境规制相对较低的省级区域转移的现象。因此产业结构调整在通过淘汰底层产业给自身带来环境质量的改善的同时,却向相邻区域转移了导致环境恶化的污染产业。

三是京津冀地区、长三角和西部的宁夏、甘肃和青海地区则是水污染溢出效应的典型区域,对此的可能解释除底层污染产业转移外,还有水污染的流域越界效应本身会导致相邻省级区域的污染溢出效应。而宁夏、甘肃和青海地区地表水资源分布相对不均,因此用水污染数据进行空间相关性检验可能并不十分有效,但该地区的大气污染数据存在显著相关性。

(二)政策启示。

产业结构调整导致的区域间污染溢出效应,很大程度上是由于我国各地区在分权体制下仅关注本地区利益而缺乏区域间协调合作的有效激励和机制,既有的一些合作机制也较多集中于对地区间共同经济利益的关注,而对地区间生态环境变化的合作缺乏应有的重视。为此,应从以下几个方面加以改进:

第一,健全产业结构绿色化调整的区域协调机制。考虑到我国目前的地方经济分权体制,依靠地方政府及部门之间在短期内自发形成有效的协调机制相对困难,这就需要进一步发挥中央政府在各地区产业结构调整方面的宏观调控作用。除了继续发挥现有国家层面东中西部产业布局协调机制的作用之外,还应更加重视邻近省级区域之间产业结构调整的协同性,特别是对关系国民经济全局的产业结构调整长期规划、重大工业项目布局等方面加以通盘考虑和协调。在协调机制的具体内容上,应对产业转移项目的环境外部性评估、中西部地区产业结构升级的生态性评估等方面加以重点关注,通过生态导向的毗邻区域产业结构调整协调机制,引导“三高”产业合理布局,避免“以邻为壑”式的污染转移。

第二,强化地方政府政绩考核机制的绿色化导向。在考核指标的设计上,应逐步将经济增长绝对量指标转变为经济增长效率和质量指标,特别是要增加污染物排放量等生态环境成本指标的权重。要充分考虑各地区产业结构演进、工业化进程及环境污染的存量设置差异化考核指标,构建一般性指标、重点指标和单项指标相结合的多层次、多维度绿色化考核机制,形成对重大污染项目和事故的问责机制。针对当前一些中西部欠发达地区过度热衷于考核招商引资项目金额的现状,应进一步提升对招商引资工作中环境风险的评价指标,强化对招商项目的环境评估和审核,建立招商项目环境责任机制,避免地方政府因过度GDP政绩导向而降低招商引资的环境门槛。

第三,推动区域环境监控与环境规制体系互动升级。现有的环境污染监控体系和环境规制体系面临互动不足的问题,导致环境规制政策措施的动态性不足。应在现有环境质量监控体系的基础上,更多关注高污染产业转移带来的产业结构变动和环境质量的动态变化,为环境规制决策提供科学依据。同时,应在认真推进流域污染治理合作与补偿机制的同时,积极探索大气污染治理上的合作与补偿机制,建立以动态环境监测下区域生态补偿机制为重要政策工具的环境规制体系。

第四,加快探索产业转移和产业升级的耦合路径,建立产业转移过程中的污染过滤机制。一方面应更加注重欠发达地区的环境监管,缩小国内不同经济发展水平区域间的环境管制差异,使污染产业和项目无法通过区域间的转移保持较低环境成本,阻断产业结构调整过程中的污染溢出渠道。另一方面则应由政府部门通过税收、补贴等政策更多鼓励外来企业探索有利于节能减排的绿色化生产技术,通过技术升级减少环境成本,降低企业寻求污染项目转移的激励。通过以上两方面的努力,使企业能够同时获得产业转移和技术升级带来的双重成本降低,从而实现产业转移和产业升级的良性耦合。

参考文献:

[1]Copeland,B. R. and Taylor,M. S. North -South Trade and the Environment[J].Quarterly Journal of Economics,Vol. 109,no.3,1994.

[2]Mani,M. and D. Wheeler. In Search of Pollution Heavens?Dirty Industry in the Economy,1960-1995[J]. Journal of Environmental and Development,1998,Vol. 7(3).

[3]Stern D.I. The Rise and Fall of Environmental Kuznets Curve[J]. World Development,2004,32(8).

[4]Meilnik O. and Goldemberg J. Foreign Direct Investment and Decoupling between Energy and Gross Domestic Product in Developing Countries[J]. Energy Policy,2002,(30).

[5]许和连,邓玉萍.外商直接投资导致了中国的环境污染吗?——基于中国省际面板数据的空间计量研究[J].管理世界,2012,(02).

[6]赵哲,罗永明.“污染避难所”假说在中国的实证检验[J].生态经济,2008,(07).

[7]未良莉,孙欣,王立平.产业转移与环境污染的空间动态面板分析[J].经济问题探索,2010,(10).

[8]何龙斌.国内污染密集型产业区际转移路径及引申——基于2000-2011年相关工业产品产量面板数据[J].经济学家,2013,(06).

[9]周沂,贺灿飞,王锐,王洁玉.环境外部性与污染企业城市内空间分布特征——基于深圳污染企业的实证分析[J].地理研究,2014,(05).

[10]黄亮雄,王鹤,宋凌云.我国的产业结构调整是绿色的吗?[J]南开经济研究,2012,(03).

[11]包群,吕越,陈媛媛.外商投资与我国环境污染——基于中国工业行业面板数据的经验研究[J].南开学报(哲学社会科学版),2010,(03).

[12]成艾华.技术进步、结构调整与中国工业减排——基于环境效应分解模型的分析[J].中国人口·资源与环境,2011,(03).

[13]刘津汝.财政分权、外商直接投资与污染避难所假说——基于省级动态面板数据的研究[J].统计与信息论坛,2013,(11).

[14]彭可茂,席利卿,雷玉桃.中国工业的污染避难所区域效应——基于2002—2012年工业总体与特定产业的测度与验证[J].中国工业经济,2013,(10).

[15]汤婧,于立新.我国对外直接投资与产业结构调整的关联分析[J].国际贸易问题,2012,(11).

责任编辑郁之行

·人文视野·哲学·宗教

中图分类号:F830

文献标识码:A

文章编号:1003-8477(2016)05-0092-06

作者简介:薛福根(1982—),男,福建江夏学院经济贸易学院讲师,博士。

基金项目:福建省科技厅软科学项目“产业转型升级与生态环境优化耦合机制及政策路径研究”(2016R0003)。