报应、功利与人道:我国死刑价值观的实证调查与分析

2016-06-15曾赛刚

曾赛刚

(三亚学院 法学院,海南 三亚 572022)

报应、功利与人道:我国死刑价值观的实证调查与分析

曾赛刚

(三亚学院 法学院,海南 三亚 572022)

报应主义死刑观、功利主义死刑观和人道主义死刑观是我国的三种基本死刑价值观。从调查数据的统计分析来看,在死刑存废的理由中遇到的障碍是功利主义死刑观,并不是想当然的报应主义死刑观。人道主义死刑观在死刑存废中发挥的空间也是有限的,但人道主义死刑观在限制七十五岁以上的老人等八种特殊人群不适用死刑方面能起到重大作用。可以用死刑错案来适当改变报应主义死刑观。

死刑观念;报应;功利;人道

从刑罚的基本观念角度,死刑观念可以分为功利主义死刑观、报应主义死刑观与人道主义死刑观。功利主义死刑观强调的是死刑的功利目的,即强调死刑预防犯罪的目的。报应主义死刑观强调的是死刑的报应目的,即强调死刑满足人的报应心理的目的。人道主义死刑观强调的是死刑应该具有人道性。例如,刑法对审判时怀孕的妇女、犯罪时不满十八周岁的人和已满七十五周岁的老人不适用死刑就体现了人道主义死刑观。实际上报应主义死刑观、功利主义死刑观和人道主义死刑观是我国的三种基本死刑价值观。这三种基本死刑价值观决定了我国的死刑存废观念与死刑替代观念。在逻辑关系上,我国的死刑报应观、死刑功利观和死刑人道观是我国其他死刑观念的价值基础。因此对我国的死刑报应观、死刑功利观和死刑人道观进行实证调查与分析必然有益于对我国死刑存废观与死刑替代观的认知。

一、我国报应主义死刑观的调查与分析

在笔者的死刑观念调查问卷中,笔者设计了四个问题来测量当代中国的报应主义死刑观。这四个问题设计在调查问卷中的问题9、问题10、问题11和问题18之中。

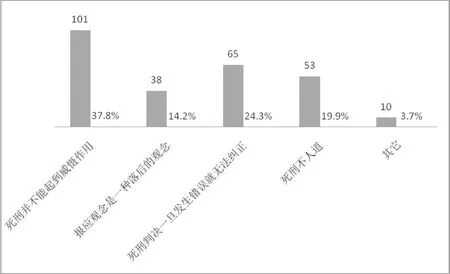

在问题9中,笔者向被调查人提出的问题是“您主张废除死刑的理由是”,并向被调查人提供了五个选项,即“1.死刑并不能起到威慑作用;2.报应观念是一种落后的观念;3.死刑判决一旦发生错误就无法纠正;4.死刑不人道;5.其他”。在这五个选项中“2.报应观念是一种落后的观念”测量的是当代中国人的报应主义死刑观。根据对调查问卷的统计分析,有267人回答了问题9。其中有38人选择了“2.报应观念是一种落后的观念”,占回答此题总人数的14.2%。有101人选择了“1.死刑并不能起到威慑作用”,占回答此题总人数的37.8%。有65人选择了“3.死刑判决一旦发生错误就无法纠正”,占回答此题总人数的24.3%。有53人选择了“4.死刑不人道”,占回答此题总人数的19.9%。有10人选择了“5.其他”,占回答此题总人数的3.7%。根据这些数据笔者制作了图1。从图1可以清楚直观地看出,在主张废除死刑的理由中报应主义死刑观并不是有力的理由。

图1:我国死刑废除理由中的三种基本死刑价值观

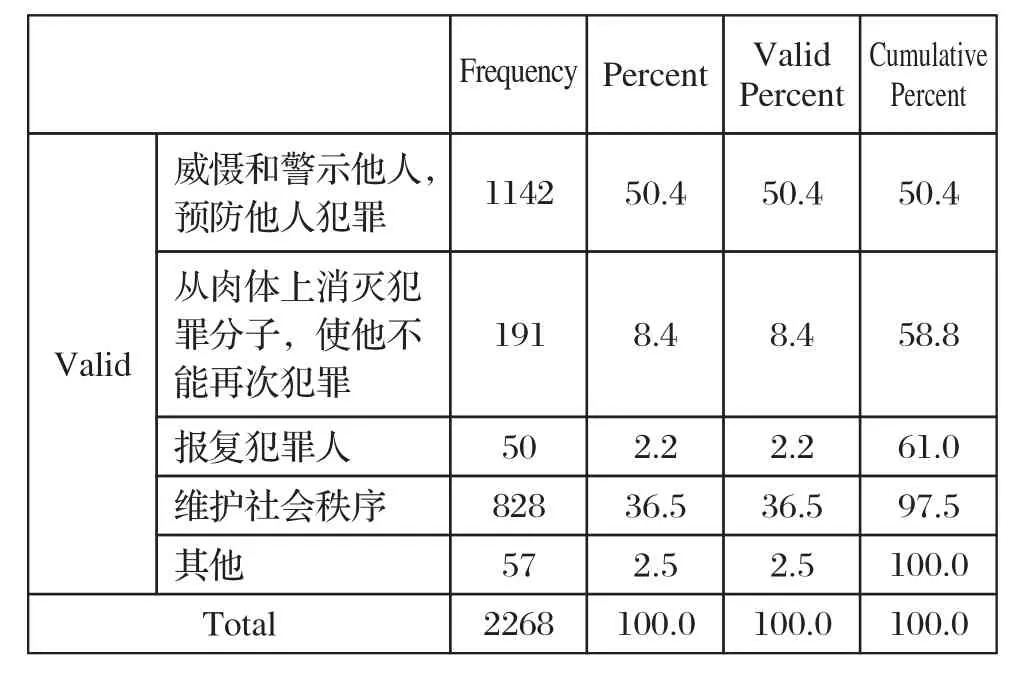

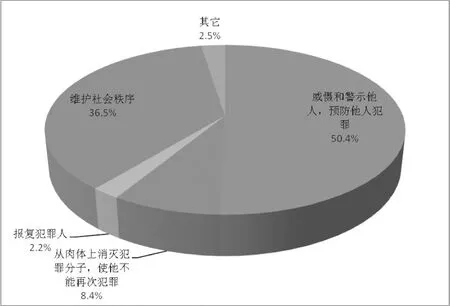

在问题10中,笔者向被调查人提出的问题是“您主张保留死刑的理由是”,并向被调查人提供了五个选项,即“1.威慑和警示他人,预防他人犯罪;2.从肉体上消灭犯罪分子,使他不能再次犯罪;3.报复犯罪人;4.维护社会秩序;5.其他”。在这五个选项中“3.报复犯罪人”测量的是当代中国人的报应主义死刑观。根据对调查问卷的统计分析,有2268人回答了问题10。其中有50人选择了“3.报复犯罪人”,占回答此题总人数的2.2%。有1142人选择了“1.威慑和警示他人,预防他人犯罪”,占回答此题总人数的50.4%。有119人选择了“2.从肉体上消灭犯罪分子,使他不能再次犯罪”,占回答此题总人数的8.4%。有828人选择了“4.维护社会秩序”,占回答此题总人数的36.5%。有57人选择了“5.其他”,占回答此题总人数的2.5%。关于这些具体数据及有效百分比等数据,请参见表1。根据上述数据笔者还制作了图2。从图2可以清楚直观地看出,在主张保留死刑的理由中报应主义死刑观并不是有力的理由。

表1:我国死刑保留理由中的三种基本死刑价值观

图2:我国死刑保留理由中的三种基本死刑价值观

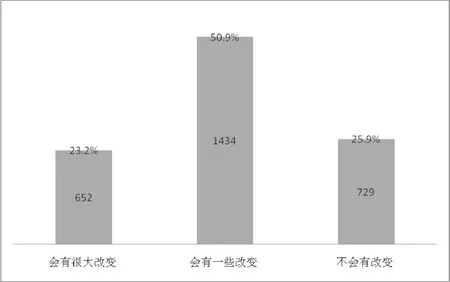

在问题11中,笔者向被调查人提出的问题是“如果您知道中国存在佘祥林、赵作海等无辜的人被判处死刑,您对死刑的态度是否会改变”,并向被调查人提供了三个选项,即“1.会有很大改变;2.会有一些改变;3.不会有改变”。根据对调查问卷的统计分析,有2815人回答了问题11。其中有652人选择了“1.会有很大改变”,占回答此题总人数的23.2%。有1434人选择了“2.会有一些改变”,占回答此题总人数的50.9%。有729人选择了“3.不会有改变”,占回答此题总人数的25.9%。根据这些数据,笔者制作了图3。在知道死刑错案的情况下,发生变化的将是报应主义死刑观。从图3可以清楚直观地看出,报应主义死刑观有较大改变。

图3:我国死刑错案中的功利主义死刑观

如后文所述在问题18中有五个选项,其中选项“1.枪决,以满足人们的报应心理”和“4.应该采用其他更加残酷的死刑执行方式”是测量报应主义死刑观的。根据对调查问卷的统计分析,有2814人回答了问题18,2人没有回答问题18。其中有242人选择了“1.枪决,以满足人们的报应心理”,占全部被调查总人数的8.6%。有171人选择了“4.应该采用其他更加残酷的死刑执行方式”,占全部被调查总人数的6.1%。这二者加起来只有14.7%。这些具体数据及有关的有效百分比等数据,请参见表2。从图6可以清楚直观地看出,报应主义死刑观在死刑执行方面并不处于主流地位。

三、我国功利主义死刑观的调查与分析

在笔者进行的死刑观念调查问卷中,笔者设计了三个问题来测量当代中国的功利主义死刑观。这五个问题设计在调查问卷中的问题9、问题10、问题12、问题13和问题18之中。

如前文所述,在问题9中有五个选项。其中“1.死刑并不能起到威慑作用”是测量当代中国人的功利主义死刑观的。有101人选择了“1.死刑并不能起到威慑作用”,占回答此题总人数的37.8%。从图1可以清楚直观地看出,在主张废除死刑的理由中功利主义死刑观是最有力的理由。在问题10中有五个选项。其中“1.威慑和警示他人,预防他人犯罪;2.从肉体上消灭犯罪分子,使他不能再次犯罪;3.维护社会秩序”是测量当代中国人的功利主义死刑观的。有1142人选择了“1.威慑和警示他人,预防他人犯罪”,占回答此题总人数的50.4%。其中有119人选择了“2.从肉体上消灭犯罪分子,使他不能再次犯罪”,占回答此题总人数的8.4%。其中有828人选择了“4.维护社会秩序”,占回答此题总人数的36.5%。这三者的百分比加起来达到95.3%。从图2可以清楚直观地看出,在主张保留死刑的理由中功利主义死刑观是绝对最有力的理由。

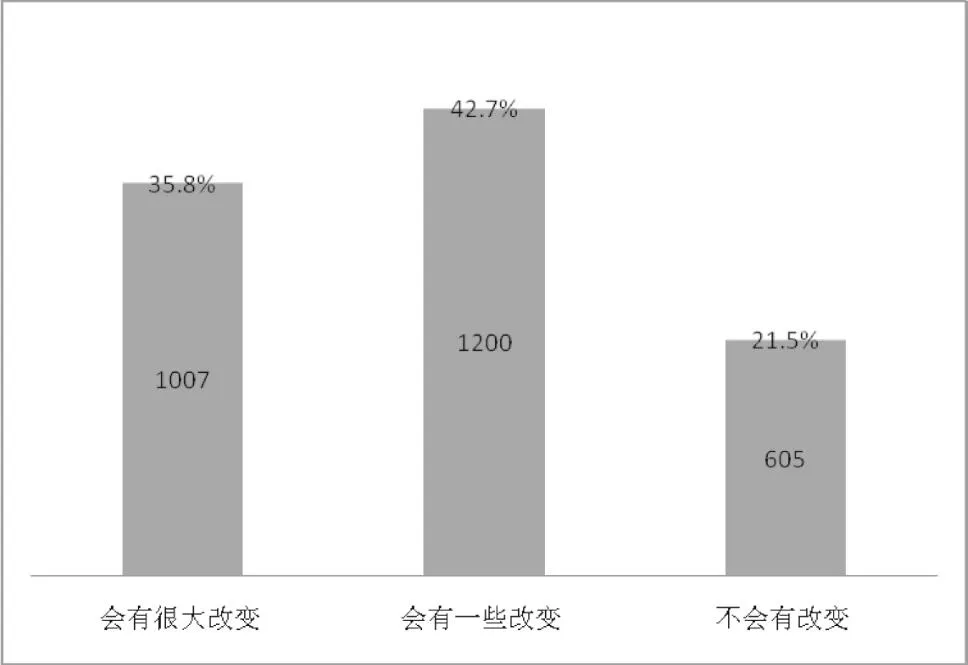

在问题12中,笔者向被调查人提出的问题是“如果死刑被证明没有威慑力,您对死刑的态度是否会改变”,并向被调查人提供了三个选项,即“1.会有很大改变;2.会有一些改变;3.不会有改变”。根据对调查问卷的统计分析,有2812人回答了问题12。其中有1007人选择了“1.会有很大改变”,占回答此题总人数的35.8%。有1200人选择了“2.会有一些改变”,占回答此题总人数的42.7%。有605人选择了“3.不会有改变”,占回答此题总人数的21.5%。根据这些数据,笔者制作了图4。在假设死刑无威慑力的情况下,发生变化的将是功利主义死刑观。从图4可以清楚直观地看出,功利主义死刑观有比较大的改变。

图4:我国死刑无威慑力下的功利主义死刑观的变化

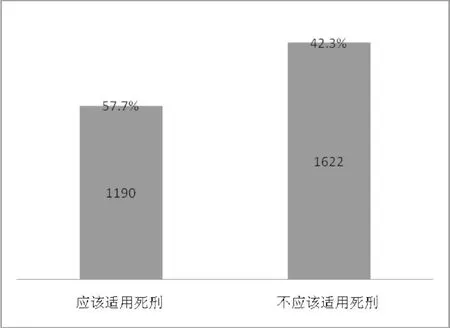

在问题13中,笔者向被调查人提出的问题是“对于没有致他人死亡的犯罪,您认为是否应该适用死刑”,并向被调查人提供了两个选项,即“1.应该适用死刑,2.不应该适用死刑”。根据对调查问卷的统计分析,有2812人回答了问题13。其中有1190人选择了“1.应该适用死刑”,占回答此题总人数的57.7%。有1622人选择了“2.不应该适用死刑”,占回答此题总人数的42.3%。根据这些数据,笔者制作了图5。在没有致他人死亡的情况下,报应主义死刑观几乎不存在了,有的主要是功利主义死刑观。从图5可以清楚直观地看出,功利主义死刑观仍然是非常有力地支持着死刑的存在。

图5:我国没有致人死亡情况下的功利主义死刑观

如后文所述在问题18中有五个选项,其中选项“1.枪决,以威慑潜在犯罪人”是测量功利主义死刑观的。根据对调查问卷的统计分析,有2814人回答了问题18,2人没有回答问题18。其中有443人选择了“2.枪决,以威慑潜在犯罪人”,占全部被调查总人数的15.7%。这些具体数据及有关的有效百分比等数据,请参见表2。从图6可以清楚直观地看出,功利主义死刑观在死刑执行方面并不处于主流地位。

四、我国人道主义死刑观的调查与分析

在笔者的死刑观念调查问卷中,笔者设计了三个问题来测量当代中国的死刑报应观。这三个问题设计在调查问卷中的问题9问题18和问题19之中。

如前文所述,在问题9中有五个选项。其中“4.死刑不人道”是测量当代中国人的人道主义死刑观的。有53人选择了“4.死刑不人道”,占回答此题总人数的19.9%。从图1可以清楚直观地看出,在主张废除死刑的理由中人道主义死刑观不是很有力的理由。

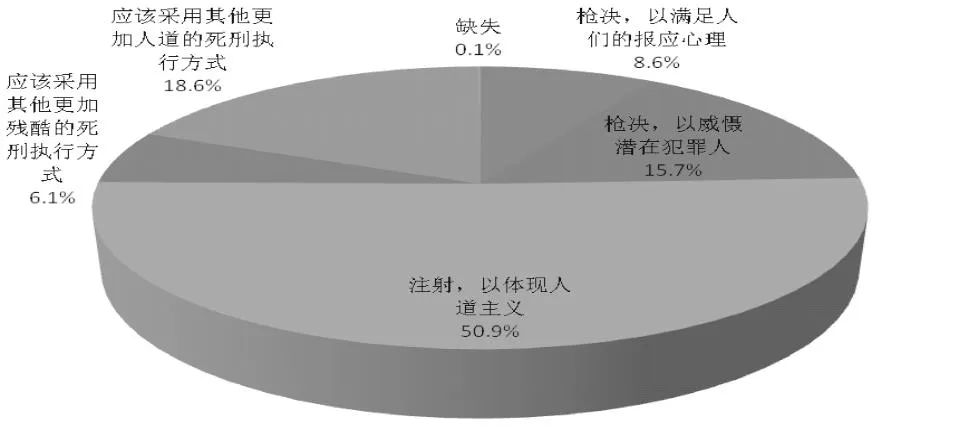

在问题18中,笔者向被调查人提出的问题是“我国目前有枪决和注射两种死刑执行方式,您觉得我国应该采用什么样的死刑执行方式”,并向被调查人提供了五个选项,即“1.枪决,以满足人们的报应心理;2.枪决,以威慑潜在犯罪人;3.注射,以体现人道主义;4.应该采用其他更加残酷的死刑执行方式;5.应该采用其他更加人道的死刑执行方式”。其中,选项“3.注射,以体现人道主义”和选项“5.应该采用其他更加人道的死刑执行方式”是测量人道主义死刑观的。根据对调查问卷的统计分析,有2814人回答了问题18,2人没有回答问题18。其中有1433人选择了“3.注射,以体现人道主义”,占全部被调查总人数的50.9%。有525人选择了“5.应该采用其他更加人道的死刑执行方式”,占全部被调查总人数的18.6%。这二者的百分比加起来达到69.5%。有242人选择了“1.枪决,以满足人们的报应心理”,占全部被调查总人数的8.6%。有443人选择了“2.枪决,以威慑潜在犯罪人”,占全部被调查总人数的15.7%。有171人选择了“4.应该采用其他更加残酷的死刑执行方式”,占全部被调查总人数的6.1%。这三者加起来只有30.4%。这些具体数据及有关的有效百分比等数据,请参见表2。另外,根据这些数据笔者制作了图6。从图6可以清楚直观地看出,人道主义死刑观在死刑执行方面处于主流地位。

表1:我国死刑保留理由中的三种基本死刑价值观

图6:我国死刑执行方法中的三种基本死刑价值观

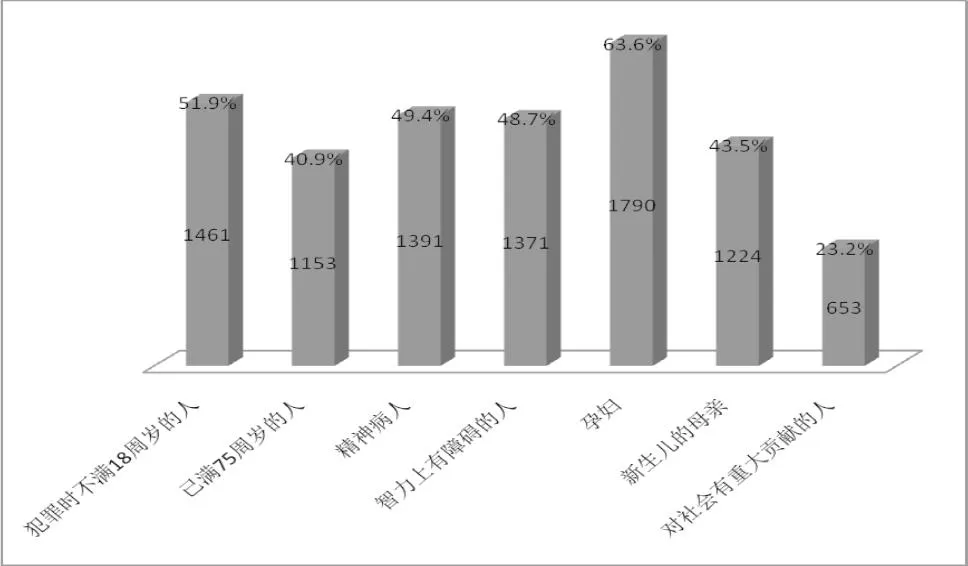

在问题19中,笔者向被调查人提出的问题是“您认为对下列哪些人员不应该判处死刑”,并向被调查人提供了七个选项,即“1.犯罪时不满18周岁的人、2.已满75周岁的人;3.精神病人;4.智力上有障碍的人;5.孕妇;6.新生儿的母亲;7.对社会有重大贡献的人”。所有选项都是测量人道主义死刑观的。笔者还将问题14设计为不定项选择题。根据对调查问卷的统计分析,有2816人回答了问题19。其中有1461人选择了“1.犯罪时不满18周岁的人”,占回答此题总人数的51.9%。有1153人选择了“2.已满75周岁的人”,占回答此题总人数的40.9%。有1391人选择了“3.精神病人”,占回答此题总人数的49.4%。有1371人选择了“4.智力上有障碍的人”,占回答此题总人数的48.7%。有1790人选择了“5.孕妇”,占回答此题总人数的63.6%。有1224人选择了“6.新生儿的母亲”,占回答此题总人数的43.5%。有653人选择了“7.对社会有重大贡献的人”,占回答此题总人数的23.2%。根据这些数据,笔者制作了图7。在没有致他人死亡的情况下,报应主义死刑观几乎不存在了,有的主要是功利主义死刑观。从图7可以清楚直观地看出,人道主义死刑观在特殊人群不适用死刑中处于主流地位。

图7:我国特殊人群不适用死刑中的三种基本死刑价值观

五、结论

从调查数据的统计分析来看,在主张废除死刑的理由中和保留死刑的理由中报应主义死刑观都不是有力的理由;在死刑执行方面报应主义死刑观也并不处于主流地位;在知道死刑错案的情况下,报应主义死刑观发生了较大变化,即报应主义死刑观减弱了很多。在主张保留死刑的理由中功利主义死刑观是绝对最有力的理由;在假设死刑无威慑力的情况下,功利主义死刑观有比较大的改变;在没有致他人死亡的情况下,报应主义死刑观几乎不存在了,有的主要是功利主义死刑观,但是功利主义死刑观仍然是非常有力地支持着死刑的存在;功利主义死刑观在死刑执行方面并不处于主流地位。在主张废除死刑的理由中人道主义死刑观不是很有力的理由;人道主义死刑观在死刑执行方面处于主流地位;在没有致他人死亡的情况下,报应主义死刑观几乎不存在了,有的主要是功利主义死刑观,但人道主义死刑观在特殊人群不适用死刑中处于主流地位。总之,在我国死刑存废中遇到的障碍是功利主义死刑观,并不是想当然的报应主义死刑观;在我国死刑存废中人道主义死刑观目前发挥作用的空间有限,但是民众对年过七十五岁的老人等八类特定人群犯了最严重的故意杀人罪不适用死刑持肯定态度是一种主流,这表明人道主义死刑观起了重大作用。另外,可以将死刑错案作为改变报应主义死刑观的突破口。这些都启示我们在进行中国死刑改革时应在不同的方面针对不同的情形对我国的三种死刑价值观进行引导,以便顺利推进我国的死刑改革。

F2

A

(2016) 02-058-05

2016-09-08

国家社科基金项目“当代中国死刑民意引导研究”(13CFX057)

曾赛刚(1978- ),男,江西樟树人,讲师,法学博士,从事刑法学研究。