元王朝海南治理政策调适及其影响

2016-06-15张朔人

张朔人

(海南大学 马克思主义学院 ,海南 海口 570228)

元王朝海南治理政策调适及其影响

张朔人

(海南大学 马克思主义学院 ,海南 海口 570228)

元朝海南90年经略实践,在县一级组织建设中有所突破,编户齐民的数量及赋役征收等方面比起前唐宋时期皆有着较大的增长。然而,由于军事建制中“黎兵万户府”废置无常、基层权力运行系统中“一路”“三军”分隶“海北海南道宣慰司”、全岛式统领政权机构缺失等原因存在,导致海南政局不稳。这也是元朝本岛治理经验总结。

元朝;海南;治理政策

元世祖至元十五年(1278)七月,阿里海牙对海南用兵,南宁、万安、吉阳诸州县皆附元[1]。十一月,以原宋南宁军管帅马成旺之名,购买内应,将聚集在白沙口一带的抗元力量——琼州安抚赵与珞等裂杀[2],海南入元。明洪武元年(1368)六月,“海南分府元帅陈乾富亦相继归附”[3],海南正式归明。如何看待元代海南90年治理?历史以来纷争不已。

明代中叶以后,岛内民族问题凸显,为了提供历史借鉴,海南先贤开始对元代治黎政策得失加以探讨。弘治正德间,致仕在籍的王佐指出“元始以土人为官,分管州县,兵民卒受其弊,九十三年之治,无足观者。”[4]正德间(1505-1521),唐胄对元初平黎活动及其善后进行评判:“奈何以统制付之驽毒土人,仅数年间余党王文河、王应加复起,酿成至顺之祸,遂沿乱以俟元亡,痛哉!”[5]

嘉靖二十八年(1549),吏科给事中的郑廷鹄认为,元朝大征之后,“虽建屯田府,立定安、会同二县,惜其经略未尽,故所得者旋多失之”[6]。

“土官制度”下“土人”势力坐大,地方动乱不已,这是王佐和唐胄批评对象;“经略未尽”,即元朝在中西部地区郡县设置缺失,此乃郑廷鹄关注核心。

民国时期,王兴瑞撰文曰:“平黎之后,竟无治理善策,除立定安、会同二县差强人意外,他无足道,而遗祸最深者,为顺帝元统二年置黎兵万户府任用土人一事。”[7]王的观点,没有突破明代本土士人的评论。

吴永章先生认为,“前人多以元代黎乱不断,作为否定元代黎族制的主要依据”“这类议论,是与历史事实不尽相符的”,作者指出元朝的武力征剿是黎乱的重要原因,而土官“直接策动的反元活动并不多”,有甚者土官是“元朝统治秩序的维护者”[8]。汤开建先生指出:“元代海南对部分黎人治以郡县、任以土官的制度在某些方面起过激化矛盾的作用,但它决不是元代海南‘黎乱’的主要成因。因此决不能予以全盘否定。我们应该看到,元代对海南黎人的民族政策在促进祖国历史的统一和黎族社会的发展方面是有一定的进步作用的”[9]。

基于此,论题拟对元朝在海南治理政策进行相关探讨,以求教于学界。

一、元朝在海南的早期经略

元朝入主中原之后,在对边疆经略上,用强硬的武力为后盾,取代唐宋在本岛推行的羁縻政策。以海南岛为中心的开疆活动主要从二个方面展开:一是以本岛为战略基地,对占城和安南用兵;二是对本岛中西部黎族居住区的开拓。

(一)对占城、安南军事行动

至元十七(1281)年二月,占城(今越南南部地区)国王遣使贡方物,奉表降。至元十九年,朝廷拟就地立省以便安抚。由于“补的(占城国王之子—引者注)专国,负固弗服”;元政府出使暹国、马八儿国等使臣,“舟经占城,皆被执”等原因,元朝遣兵征讨占城。

是年十一月,占城行省官率兵自广州航海至占城港。因两地“顺风舟行一日可抵其国”,海南成为此次战争重要的后方基地。“分遣琼州安抚使陈仲达、总管刘金、总把栗全以兵千六百人由水陆攻木城北面;总把张斌、百户赵达以三百人攻东面沙觜;省官三千人分三道攻南面”。至元二十一年四月,以占城国“奉表归款”[10]而结束。

与占城作战期间,元军试图取道安南(今越南北部一带),以水陆并进的方式结束对占城的战争。这一动议,为安南所拒绝。至元二十四年一月,元朝置征交趾行尚书省,受镇南王节制,发新附军千人从阿八赤讨安南。“发江淮、江西、湖广三省蒙古、汉、券军七万人,船五百艘,云南兵六千人,海外四州黎兵万五千,海道运粮万户张文虎、费拱辰、陶大明运粮十七万石,分道以进”[10]4647。是役于二十六年四月,以安南国王日烜贡方物而结束。

占城之役,海南至少投入1 900人兵力,几占全部兵力五分之二;安南之役,海南出兵15 000人,以及“私船百二十艘、黎兵千七百余人”[2]612。换句话来说,6年多的北部湾沿岸军事行动中,海南功不可没。

此外,至元二十年九月壬戌,“调黎兵同征日本”[10]257。该则史料被后来学者所引用,以期来说明岛内存在的黎兵及“黎兵万户府”问题[11][9],从侧面反映出海南在王朝对外战争中所发挥的作用。其真实程度,有待进一步考证。

以海南为战略基地的对外征讨活动,除了人力、物力等负担之外,最为重要的是,此次战争对海南的政治架构产生了重大影响。

(二)岛内开疆活动

占城、安南之役之后,朝廷以武力的方式,在本岛大力进行开疆拓土活动,一改元初的温和政策。对外战争中不俗表现的地方势力,其理念深刻地影响了王朝治边之策,加速了王朝意志向强硬方面的转变,从而恶化了岛内政治生态。为此,有必要了解海南平黎之策始作俑者——陈仲达其人其事。

据海南陈氏谱牒提供的相关信息:陈氏迁琼始祖陈拱宸,宋嘉定淳佑九年(1249)巳酉科乡试举人。是年,携其17岁之子陈仲达及家人,自福建莆田迁海南文昌,官文林郎知文昌县,宋元交替之际,“以官为家,居之”。

47岁的陈仲达在宋亡、元兵南下之际,以海南图籍归元,被授“怀远大将军、镇海管军,总管琼州路安抚使”①陈大河:《陈氏族谱·昌文大宗祠》卷1,1987年续修。此外,海南陈氏族谱以拱宸公为迁琼始祖的还有“德星堂”2个版本:1989年陈学尧等主修、1995年陈道芬等主修。三部陈氏宗谱对“迁出地”“迁琼始祖入海南”的年代记录、仅一子“陈仲达”“元乱,以官居之”“墓葬位置”等记述一致外,其它方面如:入琼始祖卒世年代不同,依次为:淳佑十六年、宝佑、宝佑四年三说。“淳佑”为南宋理宗赵昀在位(1224-1262)41年期间内的8个年号之一,淳佑(1241-1252)年号,仅12年,无16年之说。陈拱宸卒于宝佑说,似乎为陈仲达承父业提供了历史铺垫。该族谱版本,藏于海南大学图书馆“周唐工作室”。等职。至元二十八年(1291)五月,占城、安南战事结束,朝廷对陈仲达予以封赏。陈借“诣阙”之机,上“平黎策”[2]612。

邢梦璜②邢梦璜:海南文昌人,宋咸淳间,由“举文学”而授“崖州佥判”升“万安知军”,入元之后,“有出尘之趣”,著《平黎》《磨崖》二记。邢益儒:《海南省邢氏家谱》卷3,2001年续修,该族谱藏于海南大学图书馆“周唐工作室”。《至元癸巳平黎碑记》,再现“平黎策”内容大略:“雕题禽行,侵轶我疆场,虔刘我编氓”,陈氏认为“天以皇帝合德,俾作民主,大一统无外。蠢兹獠黎,敢抗天威。愿假臣兵数万,以陛下声威,比及三年,庶克底服”[12]。

事实上,陈氏奏章是建立在王朝占城、安南之役所采取的强硬态度以及岛内“百峒中蟠,黎歧宅焉”现状的基础上,比较而得出的结论。为一劳永逸计,陈仲达试图用强硬的方式来改变汉唐以来岛内“黎主汉客”的布局,为元世祖所认可。于是,便有“琼州安抚使陈仲达海北海南道宣慰使都元帅”“并佩虎符,将二千二百人以征黎蛮,僚属皆从仲达辟置”[10]346-347之诏令出台。

《平黎碑记》细化了入琼军队组成、将帅安排和作战路线,“遣蒙古军二百,汉军二千,顺化新附军五千”。是年十月,军队渡海抵琼,海南为之“修械峙粮”“佐以民兵万有四千”。其中,“民兵”是由岛内汉人、“熟黎”聚集而成。

战事尚未展开,主帅陈仲达病亡。朝廷对战前军事进行调整,“命湖广行中书省平章政事阔里吉思督视”“以仲达嗣谦亨领万户”“分命副元帅王信、伯颜于思,万户教化杨显祖、韩旺,领蒙古、汉军、顺化军;广西宣慰杨廷璧、副使林应瑞、副万户秦彪、千户蔡有闾等领诸黎兵;镇抚高祜领帐前拔都军、南番兵”。战事由北沿东线向万安、陵水推进,然后向西征儋州黎。至元三十年正月,以“勒五指山”“勒黎鹜岭”,战事结束。

二、元代在海南的政策调整

为了加强统治,至元十六年(1280),朝廷迁定远大将军、海北海南道宣慰使朱国宝移琼州。这位“破荒启土”者,在任七年内,“立官程,更弊政,训兵息民,具有条制”。“开示信义”,使得感悟而归的南宁谢有奎,助安南之征。期间,也间以零星的军事行动,如至元十八年,“破临高蛮寇五百人”“遣部将韩旺率兵略大黎、密塘、横山,诛首恶李实”[10]3877-3878。总体说来,其基本治理方策,并没有突破唐宋在此地所推行的羁縻政策。

但是,占城、安南之役之后,朝廷以犁庭扫穴方式在岛内开疆拓土。三年战争,使得王朝势力深入黎峒,《平黎碑记》曰:“得峒六百二十六,户口四万七千有余”③按:《元史》认为:(至元二十九年六月)“敕以海南新附四州洞寨五百一十九、民二万余户,置会同、定安二县,隶琼州”(《元史》卷17《世祖十四》);嘉靖《广东通志初稿》载:(至元三十年春)“得峒六百,户口二万三千八百二十七,降户口一万三千四百九十七…奏置屯田府,立定安、会同县,万全寨”(《四库存目》,史部189,第584页;(明)欧阳璨:《万历琼州府志》卷8《海黎志·平黎》,第266页)。方志、正史及文人笔记在归附的峒户数字、二县设置时间的相关记载皆有明显的差距。,这一结果是历代以来所仅见。为了确保在本岛的统治秩序,朝廷试图从制度层面加以保障。

(一)统领全岛的权力机构空缺

元朝因疆域广阔而推行行中书省制度。海南入元后,隶湖广行中书省,这一格局到元末至正二十三年(1363),广西行中书省析出,而改隶之[2]34。

海南隶湖广行省期间,设“海北海南道”——“宣慰司”(兼都元帅府)、“肃政廉访司”两个平行机构共同组成,治所在雷州路(今广东海康县),领:雷、化、高、钦、廉五路及琼州安抚司和南宁、万安、吉阳三军。

所谓宣慰司,“掌军民之务,分道以总郡县,行省有政令则布于下,郡县有请则为达于省,有边陲军旅之事,则兼都元帅府,其次则止为元帅府。其在远服,又有招讨、安抚、宣抚等使”[10]2308。属于“远服”的海北海南道,故而有本道的“宣慰司都元帅府”,就其性质,是湖广行省管理军民事务的派出机构。

肃政廉访司是地方司法、检察机构,隶属于江南诸道行御史台。

有元一代,海南行政设置中,有琼州路安抚司、琼州路军民安抚司、乾宁军民安抚司、乾宁安抚司等名目,其实是针对“唐以崖州之琼山置琼州,又为琼山郡。宋为琼管安抚都监”这一区域而言的。下辖七县:琼山、澄迈、临高、文昌、乐会、会同、安定。

成宗大德二年(1298)五月,“罢海南黎兵万户府及黎蛮屯田万户府,以其事入琼州路军民安抚司”[10]419。在不改变岛内行政架构前提下,部分下放海北海南道宣慰司都元帅府权力,结束琼州路军民分治,事归于一。其它三军情况:

南宁军,“唐儋州,改昌化郡。宋改昌化军,又改南宁军。元至元十五年,隶海北海南道宣慰司”。领县三:宜伦、昌化、感恩。

万安军,“唐万安州。宋更为军”。领县二:万安、陵水。

吉阳军,“唐振州。宋改崖州,又为珠崖郡,又改吉阳军”。领县一:宁远。

海南“一路”“三军”分隶“海北海南道宣慰司”。这就是说,元代本岛并没有形成统领全局的行政单位。即便在天历二年(1329),因元文宗“潜邸所幸”,改琼州路军民安抚司为“乾宁军民安抚司”[10]1538-1539,其分属于海北海南道宣慰司的格局仍没有任何变化。这与宋代“琼州兼广西路安抚都监”[13],权力相对集中做法大相径庭。岛内实际事权的相对分散,对王朝边疆治理产生了严重的影响。

(二)县制变更

元代岛内行政建制上有所变化,《平黎碑记》曰,在北部地区,“置定安、会同二县”,统之以郡县制方式;在黎区附近,“立屯田万户”,辅之以设万全寨。这是王朝试图将岛内三年开疆拓土的结果,通过县制的方式法律化。

此外,英宗至治元年(1321),皇室内争,图帖睦尔谪居琼州三年。天历二年(1329)十月,文宗因潜邸所幸之故,“升定安县为南康(建)州,隶海北元帅府,以南建洞主王官知州事,佩金符,领军民”[10]743,该设置直至元朝结束。定安升格为南建州,其实质是再次分割了乾宁安抚司的职权。

(三)军事建制

出于对海南战略地位的认识,元初,湖广行省在本岛设置了“汉军万户府”的军事机构。“管军万户一员,率千、百户,统汉军一千”,士兵主要来自于“平阳、保定、冠州等翼”等地的新附军,以“三岁交换”的轮差方式进行。除了加强对本地区的军事管理外,并参与王朝的对外战争。

岛内平黎军事行动结束后,元政府开始以本土人承担新拓展地区军事防务,至此“黎兵万户府”军事建制正式成立。采用“出则为兵,散则为民”的原则;按照“府—翼”的结构,由万户、千户、百户构成上下隶属关系,以“黎兵万户府”总领之;士兵由岛内黎汉等族的土民构成;分防于五原、乐会、会同(今琼海市境);仁政、遵化(今海口市琼山区境)、义丰(今海口市桂林洋境)、永兴(今海口市永兴镇);潭榄(今定安县境);文昌、奉化(今文昌县境);临高(今临高县境)、澄迈(今澄迈县境)等地方(即:十二翼)[2]398。

十二翼设置表明,军事布放主要在岛内东部、北部等地。显然,认为包括万安翼在内“设十三翼千百户所于岛内各地”[14]的结论,难以成立。如此布局,主要是便于土兵征集的现实考虑。土兵“散则为民”中的“民”应该为编户齐民,也就是说,土兵在无战事之时,有田可耕且缴纳国家赋税。

事实证明,“翼”的分布是对两宋近百年“羁縻”政策治理的肯定。熟黎耕种省地,缴纳赋税,使得上述地区具备了“出则为兵,散则为民”的基本条件。

所谓“黎蛮屯田万户府”,建立在“堪叛贼田土”基础上而设置。《平黎碑记》指出:“设提领二员,以邓高领其事”;通过“给牛、种,召民户并新附士卒四千人承种”的方式经营,主要用于“给军”。军屯主要设置在中部新征服

生黎的周边地区,因人迹罕至、瘴疠交攻,二年后即贞元年(1295),不得不让新附士卒“纵兵还翼”[15],民户成为维系屯田的主要劳动力。从事屯田的民户承担着庞大黎兵队伍粮食供给,负担太重,是故民户弃地逃匿的现象并不鲜见。

如此,隶属于海北海南道宣慰司都元帅府之下,岛内军事建制呈现出互不统属的系统:以防海为主的汉军万户府,部分新附军承担着屯田事务;以守内为主要任务的黎兵万户府及以自给自足生产方式来满足寨、屯田万户府及黎兵万户府等军队粮食需求的“黎蛮屯田万户府”。

三、元朝中后期治理及黎乱

“琼州路军民安抚司”统摄七县军民两政中的军政,事实上是建立在“海南海北道宣慰司都元帅府”统兵权下移、“府—翼”体系中剥夺黎兵万户府兵权基础之上而形成的。“府—翼”体系中“府”的空缺,黎乱开始零星出现:

大德十年(1296),“临高县那蓬洞主王文何(河)等作乱”“乐会王应嘉率黎峒寇澄迈”[10]472。这表明“府—翼”体系被破坏后,地方控制力度减退。

(一)罢万户府后的海南社会

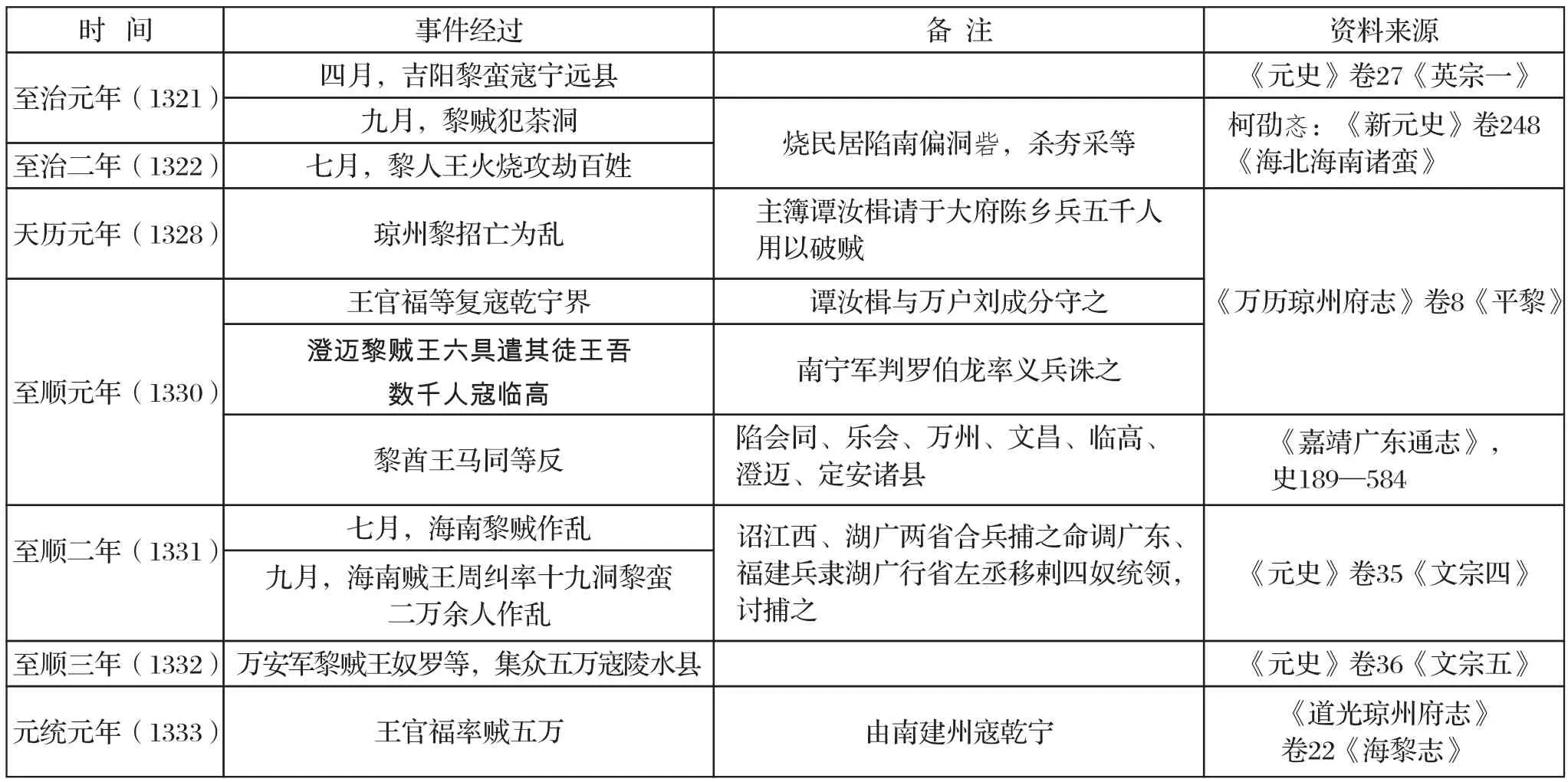

元代中期以后,国势日渐衰微。至治元年至元统元年(1321-1333)12年间,元英宗、泰定帝、天顺帝、文宗、宁宗、惠宗六帝前后更替,多则五年,少则一个月。权力中心动荡明显,严重地削弱了对地方的控制能力。黎乱成为海南政治生态基本特征,表1相关统计,将再现此时状况:

表1 1321-1333年间海南黎乱统计表

研究发现,该时段内也有黎民在官员的努力下,自主募化的表现,如天历二年(1329),“生黎叛复不常,海南海北道宣慰使按摊威望素著,生黎王高等二十余峒,皆愿输贡税”;元统元年(1333),“南宁军达鲁花赤特穆实,招降红花、洛基诸峒符富等一百九十名”[14]259,但这并不是岛内政治治理的主流。

表1的统计结果表明,几近一年一反的黎乱成为海南政治生活中最为棘手的问题。这种破坏程度究竟有多大,因史料的缺失,而无法做出估算。可以明确的是,随着时间的后移,至顺以后的黎乱,无论是在规模、持续时间,比起前期来说都有着极大的改变。人数有“二万”“五万”不等,持续的时间数月之久。更有甚者,如至顺元年“王马同等反”,琼北地区,“仅存琼州”[16]。为了平息事态,不得不动用岛外的军事力量,其投入的军事成本可以想见。

(二)军事机构的重置

“自至顺元年以来,东西黎皆乱”,海南政局动荡。元统二年,朝廷再次命令湖广行省右丞刘耳刺领江西、湖广兵与左丞移剌四奴所调广东、福建兵,会合谭汝楫的地方武装共同讨伐王马同。其结果因官军“阴受贼金”“纳降而归” [14]266。“纳金”方式,使得黎乱基本力量得以保存。为了控制急速恶化的政局,元统二年,政府开始从三个方面加以调整:

1.改乾宁军民安抚司曰乾宁安抚司

这表明,军民合一的政治制度,因黎乱猖獗,不得不为军民分治所取代。究其实质,主要是方便岛内的军事行动。

2. 立湖广黎兵屯田万户府

或许是出于岛外士兵给养考虑,该万户府“统千户一十三所,每所兵千人,屯户五百,皆土人为之,官给田土、牛、种、农器,免其差徭”[10]824。屯田府粮食“属兵府征收”,分布在“琼山县:遵化屯、石山屯;澄迈县:水南屯、水北屯、曾家屯、保义屯、槟榔屯;临高县:定南屯、新安屯;定安县:潭榄屯”[17]。

3. 再次“置黎兵万户府”

“纳降而归”使得黎乱现象得到暂时抑制,但是“中盘百洞,黎、獠杂居”的实际情况,不能不让官员为之担忧。经由湖广行省的提议,朝廷再次“置黎兵万户府”,并按照万户三员、正三品;千户所十三处,正五品;每所领百户所八处,正七品[10]2341的规格予以配置。“千户所十三处”,是在原来十二翼的基础上,增添“万安翼”[2]399的结果。

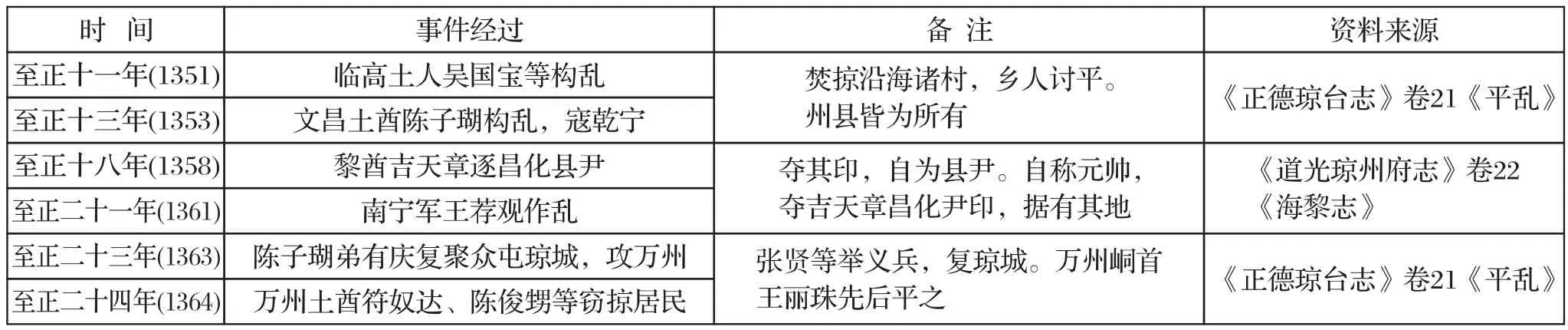

朝廷试图强化军事建制,来加强控制,然而其运行效果并不如愿。与王朝意志相左的是,岛内反叛愈演欲炽,这从至正后期的统计可见(详见表2)。

表2 元朝末年黎乱统计表

在至正十一至二十四年的10多年内,反叛的频率与表1比较,有着成倍的减少。反叛的人员民族构成,不再局限于“黎酋”,而是“土酋”——汉人。最为明显的是,这些反叛不再是过去低水平的重复,据地为王,“立国设官”,与朝廷分庭抗礼,成为是时段的突出特点。

这一现象在皇庆元年(1312),便显露其端倪:是年十二月,“黎贼王奴欧等作乱,伪称平章、元帅。二年正月,黎贼王奴欧降”[18],元惠宗至正年间,黎酋吉天章,自为昌化县尹;王荐观攻掠城邑,自称元帅,夺昌化尹印,据有其地。这些表明,反乱已开始向“据地立官”方向转变。

(三)土官制度

所谓“土官”,是针对“流官”而言的。本岛土官的滥觞,始自于南宋。

严格地说,南宋的“承节郎”“宜人”“承信郎”等职务,多为虚职而无实际事权。只有其“世袭”,多少带有土官的色彩。

土官成为制度性设计,源自于“屯田府”“万户府”等建立。就“瘴疠交攻”恶劣环境的适应能力等方面而言,用土人进行屯田和建立一支岛内防御黎乱的部队,具有明显的可行性和可操作性。世祖至元初,“万户、千户死阵者,子孙袭爵,死病则降一等。总把、百户老死,万户迁他官,皆不得袭。是法寻废,后无大小,皆世其官,独以罪去者则否”[10]3507-3508的规定,为土官世袭提供了法律依据。

《平黎碑记》中,“以仲达嗣谦亨领万户”中“领”与“袭”有着根本的区别,但至少表明黎兵万户府的权力是围绕在以岛内土人为横向、以家族继承为纵向两个方面上流动的基本趋势。

该碑记同样记述至元三十年(1294)屯田万户府的情况,置“黎蛮屯田万户府”“设提领二员,以邓高领其事”;此后元统二年(1334),复置屯田万户府,“统千户一十三所,每所兵千人,屯户五百,皆土人为之”[10]824,“以土人吴斌为万户”[2]399。屯田万户府的权力构成和流动,也完全符合上述的趋势。

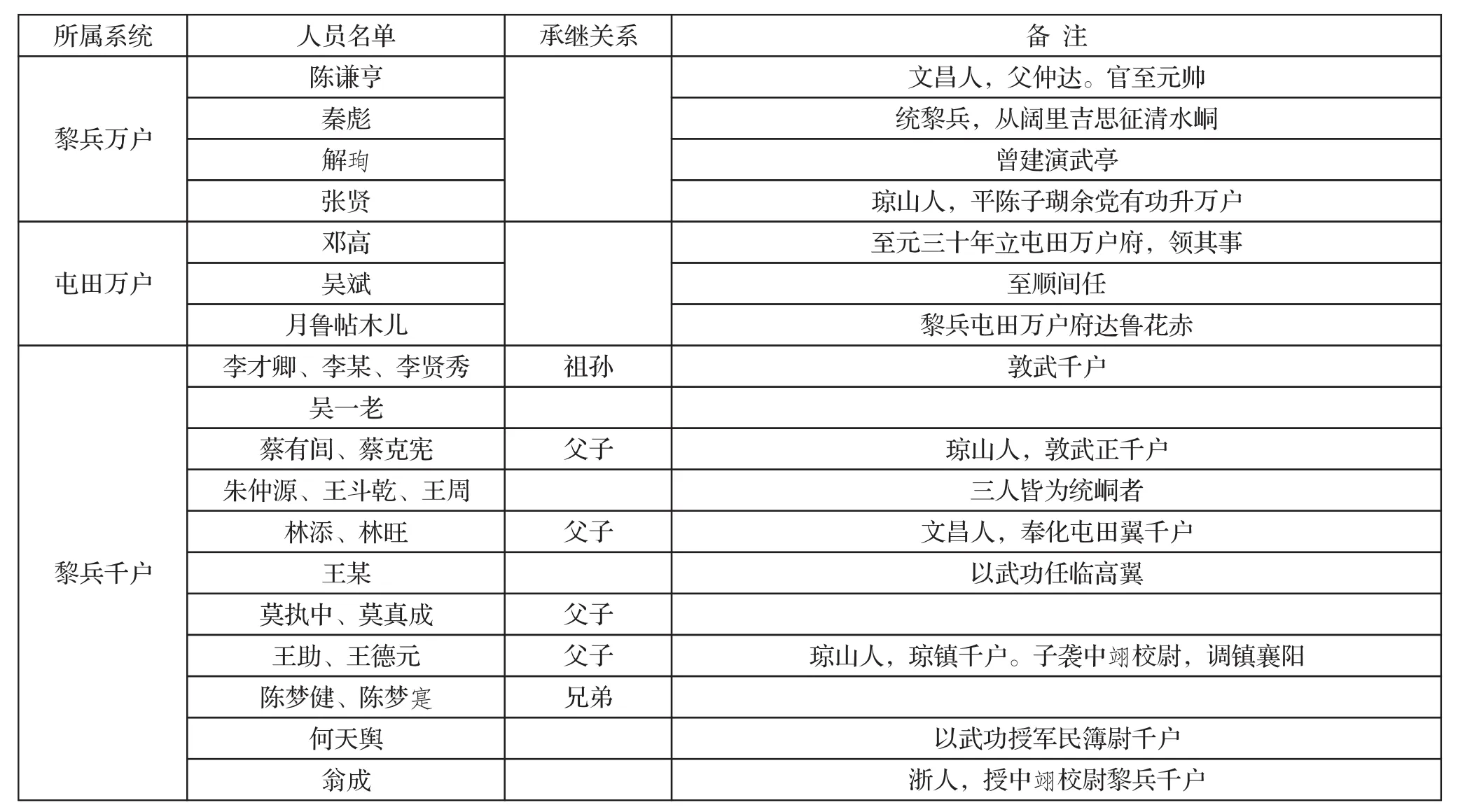

元统二年重置黎兵万户府时规定:万户正三品;千户正五品;百户正七品。天历二年,因文宗潜邸所幸之故,“南建洞主王官知州事,佩金符,领军民”。所有这些表明,元代土官,多职高权重,兼领所辖地区军民事务,这是宋代羁縻制度下世袭虚职所无法比拟的。据《正德琼台志》卷19《兵官》,将万户千户人员信息整理如下,见表3。

表3 元代海南土官(万、千户)人员一览表

无论是黎兵万户抑或是屯田万户,其承继关系在表3中,没有直接的反映,这与王朝政策在这一层面时断时续的制度设计有着直接的关联。与之相反,千户的世袭却异常清晰。在上述13个承继系列中,除黎峒峒首3人之外,父子相继者4、祖孙相替者1、兄弟相替者1,几占半数。

该表并没有明确人员地区构成,即便是岛外移民,在其家族二代人的世袭千户过程中,足以表明该族本地化。如此,以岛内土人为主体、以家族继承为核心的土官制度,在元代海南得到了充分的发展。

四、余论

西汉在本岛短期的王化实践表明,民族积聚之地,仅有“因俗而治”政策是不够的。隋唐王化的努力,被来自岛内民众自我“梗化”的意愿不断地修正,从而使得“羁縻”政策在本岛盛行[19]。两宋在借鉴汉唐政治实践的基础上,以虚名世袭的方式,不断地完善“羁縻”政策,终于形成了生黎居住岛的中西部地区,汉人占据沿海台地,两者之间以熟黎为间隔的族群分布。如此,缠绕在本岛内近千年的 “王化”与“梗化”,到了宋代有着明显的改观,黎民募化的成分不绝于史书。李光在《庄简集》中描述的“靖康以来,中原纷扰,而此郡独不兴兵。里巷之间,晏如承平”的画面,便是黎汉较为和谐相处的真实写照。

元政府治理理念,经过元军犁庭扫穴式的落实,岛内政治生态得到了颠覆性的修正。宋代“晏如承平”的画面,在元代因大大小小的黎乱而消失殆尽。武力推行和制度构建不完善,使得岛内政治走进“愈征愈乱,愈杀愈乱”[20]的怪圈。

郡人王桐乡将元海南多黎乱的原因归结于“以土人为官,分管州县,兵民卒受其弊”[14]539;郡人唐胄也认为“万千百户兼用土人,至是冗滥”[2]399。乡贤对元代黎乱的研究,将矛头指向土官政治,意在警示明代土官制度在岛内实践过程中,应尽元之利,而革元之弊。遗憾的是,这一研究结果被后来学者不断地引用,成为元代海南治理定性结论,以致于学界对于元代海南治理得失没有深入进行。

事实上,土官政治是汉唐以来“因俗而治”在理论上的延续,实践上以土官替代朝廷命官,将“治”落到实处。但是,有元一代,本岛政治设计凸显出来的问题,使该制度无法发挥其积极作用,土官日益坐大,危害政治,殃及民生。

(一)平黎后建制安排缺失

元世祖在本岛三年开疆拓土,王朝势力深入黎峒,为汉唐以来所仅见。与丰硕的“战果”相比较,元朝的后期治理,效果并不显著。

黎兵万户府中十二翼的分布,上文已有述及,主要围绕在五指山以北地区。即便元统二年万安翼设置,有向本岛东南方向的布局的趋势,但是本岛中、南部地区没有相应的制度安排。

屯田万户府,主要在琼山、澄迈、临高、定安四县进行。

王化重要标志——定安、会同二县设置,也是在上述地区设置的。

由此不难发现,元朝军事行动结束之后,本岛的东、南、西三面,基本上维持两宋以来的建制规模。其县制数量,可窥一斑:万安军辖万安、陵水二县;吉阳军辖宁远县;南宁军辖宜伦、昌化、感恩三县。这就是说,黎鹜岭、五指山刻石行动之后,王化政策在北部密集发展,中西部却付之阙如,是国家在海南粗放式经营方式的具体体现。如此,旋进旋退的军事活动,实际上就是一次直接的向黎人炫耀武力的征服行为。制度安排上的缺失,被迫“募化”的生黎,无法成为国家正式的编户齐民,不得不再次回到原先的生活状态。

有宋一代“生黎—熟黎—汉人”族群分布,在元代变成了较为单一的“生黎—汉人”关系,生活习性、不服王化等诸多不相容因素存在,加剧了生黎与官府之间业已存在的紧张关系。此时,建制不完善,黎乱爆发就成为一种必然。

(二)政治缺乏连贯性

元世祖中统三年(1262),“各路总管兼万户者,止理民事,军政勿预”,“诸路管民官理民事,管军官掌兵戎,各有所司,不相统摄。”[10]89入元之后的海南,继续实行军民分治政策。朱国宝取得“事集而民不扰”的治绩,陈仲达在占城安南之役的战功,平黎过程中诸多将领的不凡表现,足以说明军民分治在王朝开疆过程中,发挥了一定的作用。

但是,元代在海南(琼北地区即琼州路所辖七县)就军、民事务,究竟是“分治”还是“合一”,前后政策大异其趣。这一设置经历了“置—废”“再置—再废”的反复过程,王朝政令在边陲之地的置废无常,其消极影响自不待言。

岛内拓土活动结束后,出于对新展拓地区防务的需要,设立黎兵万户府,并辅之以给养保障的屯田万户府机构。从前文的分析中可以看出,这二个机构是在“军民分治”的原则下独立的军事机构。

土人为主体、军民分治、官职世袭,是此时海南土官制度的最基本特点。在万户府的“府—翼”权力结构中,通过“百户—千户—万户”运行方式将权力自下而上集中到万户手中。但是,“旧志及郡诸故家谱牒多有至元各翼黎兵千户” [2]399的记载说明:千户的权力大多落到土人手中。这种扎根于黎峒势力和汉人家族势力的“千户”“百户”,具有顽强的生命力。历史表明,拥有“千户”“百户”头衔的头目,不会因政策层面的废置而权力旁落。武官世袭专权,容易导致边陲的地方割据。于是,才有成宗大德二年,罢兵、屯万户府“以其事入琼州路军民安抚司”的决定。

这一规定使得黎兵万户府的“府—翼”权利结构遭到破坏,而“翼”并没有随之罢弃,其结果便是:“翼”直接向军民安抚司负责。表面上是权力上移,实则是权力集中到“翼”——千户的手中。千户势力坐大,地方动乱在所难免。

从至治元年到元统元年十二年时段内,因王位交替频仍,地方控制度急速衰退。海南表现得尤为强烈,黎乱频率差不多一年一次。极度恶化的海南政局,元政府不得不重新进行岛内的政治安排。将“军民合一”改为分领军民事务,元统二年,兵、屯二个万户府再置便是在此背景下进行的。

再度重置的“府—翼”体系,其中“翼”——千户长,多凭借着自身实力而成为当然人选。至顺年间,王马同因“纳金”而免遭征讨的例子,虽是个案,但在吏治败坏的时局下,反叛势力为保存自身实力,显然有一定的可操作性。如此,在新一轮地方与土官之间利益博弈过程中,黎乱再次频发。

元惠宗时期,岛内政局动荡,居民几无宁日。如何改变现行的运行机制,再一次成为政治变动的焦点。尽管郡人唐胄并没有明确此次废置的机构名称,但是,从朝廷“诏‘革罢。以兵还民’”的“兵”来考察,“以兵还民”而非“以兵还翼”,以及“黎官子姪,有营充长官者”也在被革罢之列,有理由相信此次被罢的应该是黎兵万户府整个系统,即“府—翼”都在革罢之列。

遗憾地是,万户府的再一次废置,并没有对坏败的元末海南政治起到振衰起弊作用。被收回的“长官、名职”,反而成为“盗乱土人”用以“协民从寇”[2]399的最好招牌。这一情况一直延续到海南归附明朝。

元代本岛政治设计中的诸多弊端,为明代乡贤所诟病。有趣的是:陈仲达的“平黎策”成为国家行为,却为明代本岛文人不断地仿效,海瑞、郑廷鹄、陈策的《平黎疏》及《平黎策》等[21],便是典型的代表。然而,终明一代,他们的计策终未被朝廷所采纳。究其原因,实在是“辑宁其民”[5]538治理理念的体现。

毫无疑问,元代在海南治理方略上的诸多经验,给后人提供了历史借鉴。

[1](清)毕沅.续资治通鉴·卷181[M]//续修四库全书:346册.上海:上海古籍出版社,1995:258。

[2](明)唐胄.正德琼台志·卷33[M].海口:海南出版社,2006:698-699。

[3] 明太祖实录·卷32[M].台湾“中央研究院”历史语言研究所,校印.上海:上海书店,1982:565。

[4](明)王佐.鸡肋集卷1[C]//王国宪.海南丛书:第3集.海口:海南书局,1935:1-3。

[5](明)唐胄.传芳集·节录平黎事以备后论[C]//王国宪.海南丛书:第3集.海口:海南书局,1953:5-7。

[6] 明世宗实录·卷35[M].台湾“中央研究院”历史语言研究所,校印.上海:上海书店,1982:6348-6349。

[7] 王兴瑞.历代治黎政策检讨[J].珠海学报,1945,(1):27-31。

[8] 吴永章.黎族土官纵说[J].中南民族学院学报:哲学社会科学版,1989,(5):5-6.

[9] 汤开建.元代对海南的开发与经营[J].暨南大学学报:哲学社会科学版,1990,(4):131-145.

[10](明)宋濂.元史·卷210[M].北京:中华书局,1976:4660-4664。

[11] 李勃.元代海南“黎兵万户府”始置年代考[J].民族研究,2004,(2):59.

[12](元)邢梦璜.至元癸巳平黎碑记[C]//(清)张岳崧.道光琼州府志:卷38.台北:台湾成文出版社,1967:875-876.

[13](宋)周去非.岭外代答[M]//文渊阁四库全书589册.台北:台湾商务印书馆,1986:400。

[14] 吴永章.黎族史[M].广州:广东人民出版社,1997:173.

[15](明)欧阳璨.万历琼州府志·卷7[M].北京:书目文献出版社,1990:217.

[16](明)戴璟.嘉靖广东通志[M]//四库全书存目丛书189册.济南:齐鲁书社,1996:584.

[17] 永乐大典方志辑佚[M].马蓉,点校.北京:中华书局,2004:2832-2833.

[18] 柯劭忞.新元史·卷16[M].北京:中国书店,1988:1397.

[19] 张朔人.试论隋唐王朝海南治理政策变迁[J].海南大学学报:人文社科科学版,2011,(1):7-11.

[20] 江应樑.历代治黎与开化海南黎苗之研究[J].新亚西亚,1937,(4):27。

[21] 张朔人.明代海南文化研究[M].北京:社会科学文献出版社,2013:102-103.

K247

A

(2016) 02-001-10

2016-11-25

国家社科基金重大项目“黎族通史”(14ZDB111);国家社科基金项目“海南人口发展与生态演变研究”(11XRK007)的阶段性成果。

张朔人(1966- ),男,安徽庐江人,历史学博士,研究员,海南大学硕士生导师。主要研究方向为中国近现