论文化标出性的历史翻转

2016-05-30陈飞

陈飞

摘 要:

标出性是文化普遍存在的特征,“正项-中项-异项”三间动力关系的变异构成了文化演进的动力。然而,在一个相对稳定的文化内部,正项总是长期裹挟中项,造成其与异项的长期对立。这种对立一旦形成,正项与异项其实很难完全异位,同正项争夺中项成为标出项的主体性诉求。面临存在焦虑、存在阻力和记忆阻力等存在符号学问题,标出项以标出项努力、标出项释放和标出项异常三种状态存在,标出项的历史翻转便因此有了一个机制。

关键词:标出性;自我翻转;意识形态;存在符号学

中图分类号: 720.3550 文献标志码: A 文章编号:16720539(2016)01003905

“标出性”(markedness)是文化普遍存在的特征,引入塔拉斯蒂(Eero Tarasti)的存在符号学和威利(Norbert Wiley)的主体符号学等视角,通过重点推演文化标出性自我是如何争夺中项(middle term)以获得正项(the unmarked)地位的,并尝试推演标出项(the marked)的主要存在形态以及标出项翻转的可能性,可以帮助我们对小说、影视等文本甚至是人类文化、人类自身的存在与发展有更敏锐的思考。既然文化标出性的历史翻转是必然的、普遍的,那么探析其翻转的可能性,就有紧迫性与必要性:在我们还没有彻底沦为意识形态宰制品的时候,标出性可以帮助我们更好地审视自己的存在与价值。

一、标出性与意识形态

20世纪30年代,俄国语言学家特鲁别茨科伊(Nikolai Trubetzkoy)在给雅各布森(Roman Jakobson)的信中,指出了对立的清浊辅音之间的不对称,浊辅音由于发音器官多一项运动,导致其使用次数较少,这种特性被其定义为“标出性”[1]2。赵毅衡先生在此基础上,引入“中项”概念,对语言学的“标出”进行了推演,认为“标出性”是一个超语言的文化现象:对立的两项中,出现次数较少的一项是标出项,即异项;而使用较多的那一项是非标出项,即正项。中项是“非此非彼,亦此亦彼”的第三项,它无法自我表达,只能被二元对立范畴之一裹挟。因此,它必须靠正项来表达自身,而同时排斥异项。中项偏边导致了不平衡,它在某种程度上决定了文化中对立各项的关系,构成了文化价值判断的尺度[1]4。

由于中项在“正项-中项-异项”三间动力关系中的核心地位,“必须划出异类,必须边缘化异类,必须容忍异类”,成为以中项联合正项为代表的主流文化对标出性的“三个必须”[1]8。下面笔者将尽可能尝试推演出,裹挟中项的正项对异项可能采取的四种态度,并尝试为文化标出性问题提供一个方法论参考:

1a,正项肯定异项。

此类型几乎不存在。以性别这个意识形态颇浓的范畴为例,中项向正项一边倒,几乎始终维持着异项的标出地位。从成都最新一季度的房地产广告标语由“是男人,就留在一环”到“从哥到叔,只差一步”的态势来看,社会中项一直在不断地强化正项甚至是膜拜正项,大有直接忽略异项的趋势。

1b,正项肯定异项亚型,“肯定”但又“非禁止”。

电影《被解救的迪亚戈》(Django Unchained)可以被看作属于此种类型。德国赏金猎人舒尔茨从奴隶商贩手中买下黑人奴隶迪亚戈,让他重新获得了自由,但舒尔茨实际上是要把迪亚戈培养成无法无天的猎人,帮助他捉拿通缉犯来换取报酬。舒尔茨是代表白人一方的正项,迪亚戈则是代表黑奴一方的异项,正项在这里并非单纯地肯定异项,而是利用了异项。正是在这种矛盾关系中,影片狠狠地抨击了美国的种族主义。

2a,正项否定异项,即中项与正项联合排拒异项。

标出项之所以成为标出项,就是因为被中项与正项联合排拒。中项偏向的一边,就是正常的,非标出的;中项离弃的,就是异常的,边缘化的[1]4。在苏童的《妻妾成群》中,颂莲因为窥见了陈佐千的秘密而被众人视为疯子,被作为异项而积极标出,被绝对否定。

2b,正项否定异项亚型,“否定”但又“非提倡”。

此种类型与2a型是简单的蕴涵关系,反映出中项的不稳定性,因此没有达到2a型的绝对否定。在这种“非提倡”的态度中,中项和正项的合法性地位开始动摇。

3,正项容忍异项。

中项用集体意义行为排斥异项的时候,会有一种“愧疚感”。因此,中项暗恋异项,最终可能背叛正项,造成翻转[2]293。这种愧疚感导致了正项对异项的容忍,但容忍也是有限度的,因为正项必须保证自身对中项的绝对控制。在沈从文的《萧萧》中,萧萧和花狗发生关系后,生下了儿子,于是她就不被沉潭或发卖了,萧萧继续留在小丈夫家里,文本中的舆论式社会禁限机制被认为“表现出人道的宽容”[3]。

4a,正项搁置异项1型。

被中项与正项联合排拒的异项,会在不同程度上被正项故意忽略、回避。正项明知异项的存在,但迫于某种压力,只能将其暂时搁置。正项对异项的压制不是没有,而是时机尚不成熟,正项不得不故意忽视。身处主流文化中的人,可能对前文化、异文化、亚文化有某种抵制,但这种抵制并不明显,正项呈现出“三缄其口”的态度。儒家所谓“子不语,怪、力、乱、神”是也,认为其“无益于教化,故不忍言”[4]。

4b,正项搁置异项2型,“否定”但又“非否定”。

这种态度与第二种和第三种紧密关联,从一个侧面反映出中项本身的矛盾:它在某些情况下是正项与异项的综合[5]。因此,中项偏边才会具有内在根据性,从显性层面和隐性层面不同程度的认同或非认同异项,同时也为标出性翻转留下了机会。广告处于悖论之中:用异项标出商品,又通过广告传播争取中项,把异项正项化,即用正项的权力话语内化并创造了标出项[6]。

“正项-中项-异项”三间动力关系或显示了一个文化内部的规则和价值体系,涉及文化的意义问题。因此,标出项为中项和正项所不容,终极原因可能是意识形态的差异和对立。如果标出项在意识形态层次同正项发生了冲突,正项必然对标出项实施严格的意识形态宰制,控制异项的话语权。而绝大多数异项都在元语言层次上被中项离弃[7],导致异项与正项的严重分歧,此时,正项会不断拉拢中项,使异项遭到前所未有的压制。当代艺术的标出倾斜,表征着艺术家的意识形态选择,所以获得诺贝尔文学奖的莫言才会成为众矢之的。

至此可以说,中项就是文化的中间地带,当它被正项裹挟,就会具有强烈的意识形态性,正项和异项的深层结构关系表现为意识形态的对立冲突。甚至可以激进地说,中项即主流意识形态,因为它保证了正项存在的合法性,同时也是正项和异项所共享的一套文化元语言,这样便保证了社会意义向度的积极性。但是,中项本身并不稳定,没有什么客观性可言,中项偏边使中项的有效性存疑,而恰恰由于中项有效性的限度,文化才具有螺旋式演进的动力:正是由于时间中的连续不断的“否定之否定”,一个文化才得以不断前进。否则文化便是由某种主导意识形态长期控制着,相对稳定,却停滞不前,缺乏新陈代谢的活力——只能靠更为强大的外来文化来打破这种局面,这成为中国近代史开始的原因。

二、标出性翻转的内在张力与可能性

标出性翻转(conversion of the marked),是符号学的一个重要命题,是指对立文化范畴之间不对称带来的标出性,会随着文化发展而变化,直至对立双方地位完全互换[1]6。

赵先生对标出性的历史翻转保持着信心。笔者进一步认为,在一个相对稳定的文化内部,正项总是长期裹挟中项,造成其与异项的长期对立。这种对立一旦形成,在相当长的一段时间内,正项与异项其实是很难完全异位的。然而,作为一个标出项,标出项主体不可能也不会甘愿被正项压制,标出项自我必然会同正项争夺中项,进而获得正项的地位,渴望以此来改变现状。

自20世纪50年代梅洛-庞蒂(Maurice Merleau-Ponty)试图融合存在主义与符号学以来,对主体的符号学分析从未断绝。格雷马斯(A.J.Greimas)重新发现了价值和模态性(modality),作为一种言说方式,言说主体在话语过程中为之赋予了情感、期望和心理内容——意志(vouloir)、必须(devoir)、能够(pouvoir)、知道(savoir)四种模态,这意味着具有模态能力的主体对模态化客体的追逐[8],存在因此具有了动力性特征,而这正是主体存在的方式。这样,符号的运动过程便与人的存在过程联系起来,重建主体甚至是重建美学现代性的尝试,成为通向后现代好生活的一种途径。

前面分析到中项的有效性是有限度的,中项本身就充满了弹性,中项的阶段性站位决定了哪一方被标出,是中项自我的一种符号表意行为。在主体符号学视野下,自我的实现是一个高度弹性的符号意指过程,是主体与客体互动的过程,中项如此,标出项也不例外:“任何符号表意和解释活动,都需要从一个意识源头出发。”[2]340

面对中项与正项联合的意识形态宰制,标出项自我不得不对自身进行思考,这种思考必然要面临格雷马斯所谓的四种模态,它们是在符号意义的交流中形成的,自我也就必须在符号交流中形成[2]340。一般说来,标出项的地位及其表意活动在三间动力关系中是被边缘化的,标出项的存在受到了来自内部和外部的一系列阻碍。

塔拉斯蒂在《存在符号学》一书中提出了一种“阻力符号学”,认为符号的运动面临三种阻力:存在、记忆和历史[9]124。笔者进一步认为,标出项首先面临主体与价值客体分离的焦虑,同时面临外部的存在阻力和有关人类记忆的阻力,这些阻力或成为标出性翻转的内在张力。

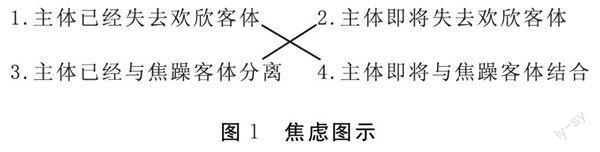

张力之一,标出项的存在焦虑。存在符号学认为,焦虑是一种不会导致坚决行动的“存在”状态,因此焦虑是主体存在的一个符号[9]65。标出项既然是标出的,那么在通常的情况下,标出项面临的存在焦虑必然大于正项。根据下面这个焦虑图示(图1),或许可以窥见焦虑产生的原因及其形式:

在上图所示的四种可能性中,第一种和第四种情况属于准确意义上的焦虑图示,它们是产生焦虑的原因。在焦虑图示的时间结构上,第一种和第三种情况是终止(暂时的),第二种和第四种情况则是起始。其中第四种情况是最普遍的:焦虑以朝向未来的形式出现,主体“知道”某些事情是必然的,他必须要做一些事,但却做不到[9]65-66。

张力之二,标出项的存在阻力。海德格尔(Martin Heidegger)认为,存在总是我抛向此在的存在,在此在存在中,我们感觉到我们关于它的话语有边界,边界的极限是自身存在的终点。艾柯(Umberto Eco)在谈到存在的范畴时则进一步指出,存在抵制关于自身的无限话语。同时,自然也对言语设限[9]137。我们只能努力“成为”,而不能“是”。因此,存在的阻力是“我之为我”的前提。既然标出项是标出的,那么标出项面临的存在阻力就是外界和自我的双重束缚。

张力之三,标出项的记忆阻力。记忆是人类最基本的体验之一,它意味着一些地点、时间或人被重新访问。但与此同时,记忆也是阻力:只要人类还记得在他的文化和社群里是如何行事的,他的身份就挽救了[9]139。记忆是一种对自我或他者的回溯。记忆有好有坏,前者让人的身份得以重新审视,是理想的情况;后者让人对自我或他者社会产生强烈的困惑、怀疑和抗拒,这种看似不可调和的冲突,却会在很大程度上造成标出项的超越或异常,是一种特殊的翻转内在动因。

另外,布达佩斯学派的代表阿格妮丝·赫勒(Agnes Heller)认为,“乌托邦的社会热情主义的精神不支持对作为乌托邦的艺术的迷恋”[10]。这句话道出了一个重要的标出性问题。在迈入乌托邦社会之前,乌托邦的精神及其艺术表现是标出的,但社会中项却表现出某种近于肯定的态度(1b型),乌托邦艺术表征着人民群众的一种单纯热情的美好愿望。一旦乌托邦社会成为可能,表现乌托邦精神的艺术就不再是标出项了,它在这个阶段翻转成正项,迷恋乌托邦艺术就没有了必要。相应地,批判社会现实或者与现实隔绝的、沉溺在个人性灵世界的艺术就沦为标出项,受到来自社会中项和正项的批判。“文化大革命”是一个乌托邦幻象,被曲解的共产主义把个人淹没在集体的热情里,国家和集体就是一切,绝不容许任何具有个人人性探索的深层结构的作品。这种中项偏边的情况被赵先生当作一种“表意政治”,是“政治给异项以标出性,从而将社会组织成针对这个标出性的各种意义范畴”[1]8。这便从符号学的角度解释了“文革”,社会中项在偏边前后的态度形成悖论,成为一个绝妙的反讽。

内在张力的存在符号学分析,强调了标出项的主体性。继而,在“正项-中项-异项”三间动力关系中,标出项主体同正项争夺中项便有了可能。

三、标出项的存在状态及其自我翻转

基于上述分析的标出性翻转的内在张力和可能性,标出项对自我的标出地位感到不满,表现出对身份认同的追寻、顺服或抵制,势必以标出项努力、标出项释放和标出项异常三种状态存在。从标出项的积极的存在状态中,似乎可以建构一个标出项自我翻转的内在机制。

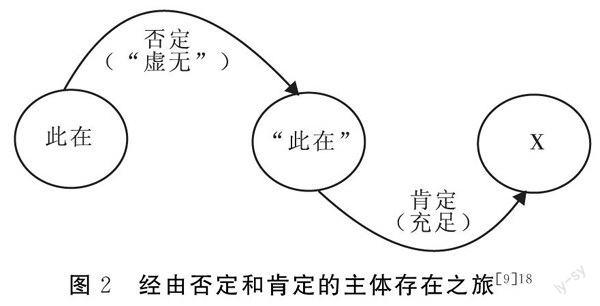

第一种状态,标出项努力。作为一个标出项,标出项主体不可能也不会甘愿被正项压制,他/她必然会同正项争夺中项,进而获得正项的地位,渴望以此来改变自己的现状。在通常情况下,标出项会以图2呈现的模式来试图进行自我翻转:

以白先勇的《孽子》为例。台北新公园里游荡的男妓或同性恋无疑是标出的,男主角王夔龙在一群同类的存在中特别是情人阿凤那里找到了自身,成为存在者的存在。接着,他认识到他的存在周围的空虚和虚无,他必须朝向“虚无”进行一次飞跃——他出国了。离开同伴的体验是痛苦的,他从对此在的超越(否定)中返回时,他看待此在的视角显得饱经沧桑而又超然于世,似乎他已经作为“符号自我”而重生。后来他在名为安乐乡的酒吧里再次遇见了阿凤,向他讲述了自己的苦衷和对阿凤的爱,这可以被看作是超越的第二行动(肯定)。之后,他找到了存在的根基,认识到宇宙是充满意义的,是充实的。但就在此后,他返回到此在和世俗性中——认识到一切已经过去,生活还得往前看——创造出新的符号和价值客体。在这种分离与返回的过程中,王夔龙以全新的方式自由塑形,成为小说最撼动人心的一部分。

第二种状态,标出项释放,即“自我标出”:标出项看到了自己的特别之处,可能选择维持自身的标出性特点,也可能不满足于自己的标出性地位,而选择积极地自我标出,是另一种对中项与正项的抵制。这种状态下的标出项,并不像前一种会对自我感到不满,相反,他正视自己的标出地位,以此来抗衡中项与正项的联合排拒。

虹影的小说《上海王》的女主角筱月桂本是被舅母卖给妓院的妓女,在上海滩复杂的时局中,妓女无疑是标出的,但是筱月桂正是巧妙地利用她的这个身份,一步一步爬到了上海滩的最高处,成了一位实业家,获得了金钱和权力。她顺利完成了自我的翻转,是相当积极的自我标出。这和当今很多女性喜欢当而且满足于当小三,在符号学中是一个道理。而筱月桂最后之所以会感到孤独,则是因为她翻转为正项后,标出性的逐渐淡化[1]7。

此外,自我标出还应当包含异项对正项的模仿与反叛。

异项模仿正项,以此靠近并吸引中项。当中项在显性层面认同了异项,或者如赵毅衡所言中项心怀愧疚,那么中项反过来就解构了正项,正项的地位受到质疑,异项的存在因此也具有了合法性的根基。余华的《第七天》由于写的是司空见惯的日常生活,真实地临摹了这个时代,而被普遍批评为是一种新闻剪贴。余华的选择值得反思:在“是艺术模仿生活,还是生活模仿艺术”这个问题上纠缠不清,究其原因,乃是混淆了标出项和非标出项,也表达了人们对后现代泛艺术化特征的忧虑。

标出项甚至会以反叛的姿态出现。亚文化相对于主流文化而言,是一个标出项,它颂扬破坏性和解构性。迈克尔·杰克逊和麦当娜对性别、性感的玩味,被认为是一种酷态,以此为代表的后现代青少年表现出对反叛传统道德规范和文化模式的激烈响应[11],这是亚文化抗拒主流文化的自我标出。

第三种状态,标出项异常。它是相对于前两种标出项积极状态而言的一种消极存在。标出项自我可以划分为三类:自我缺失,自我取消,以及自我毁灭。

第一类,标出项自我缺失。赵先生给符号下了一个清晰的定义:“符号是被认为携带意义的感知:意义必须用符号才能表达,符号的用途是表达意义。”[2]1作为信息发送者的主体,他有可能并不“健全”,比如说他“无知”——此时,他的各种表意行为是没有人接收的,或者说没有被接收。他之所以还是符号,是因为他依然具有传达出信息的可能性,符号的表意潜力没有消失——精神病患者的言语被认为依然具有某种常人难以理解的逻辑性,精神分析专家可以对之进行相关解读——却由于自身原因而被悬搁了。这是典型的空符号(zero sign),是“应该有物时的无物”[2]26。笔者将这种空符号主体的存在状态称为“自我缺失”。自我缺失的标出项在社会中项那里,被异常积极地标出,是异类中的异类,往往处于一种被监视、被隔离或被放逐的状态。

第二类,标出项自我取消。这是一种主动的消极状态,被标出的主体也许因为承受不了中项对他的离弃与正项对他的宰制,而进行抵制的一种近乎极端的形式。此时的标出项即使心怀怨恨,其自身也不愿意去翻转。正如长久以来,部分国人的奴性不改,所谓“奴在身者,其人可怜;奴在心者,其人可鄙”[12]。或者新闻经常报道,尽管被丈夫施以家庭暴力,妻子依然爱他,也不诉诸法律。

笔者进一步将这种消极的自我取消划分为三种具体形态:自我堕落,自我麻木,以及自我荒谬。这三种形态都是自我取消的表现,但与自我缺失不同,自我取消的标出项已经内含了一个完整的可以发送信息的主体,而不是只具有表意的潜力。

第三类,标出项自我毁灭。这是标出项发生异常的极端——走向死亡。或许标出项面临存在的种种压力,曾经也进行了“超越的两项行动”而没有成功,又或者标出项积极地“自我标出”过,也可能选择过“自我取消”,但标出项不堪中项与正项的排拒,找不到自我的合适定位与体认,最终选择毁灭自我。

以巴金的《家》为例。鸣凤作为丫头,在高公馆里是标出的,高公馆的等级制度是下人不可逾越的。觉慧想要和她结婚,她说不行,太太不会答应,她愿意当丫头伺候他一辈子。后来听闻太太要把她嫁出去,她在试图向觉慧暗示无果后,便自溺而亡。这可以被看作是一种向上还原主义(Upward Reductionism)在作祟,企图用社会一致性来取代、抹杀真正能够定义自我的特征[13]。而就在这种向上还原主义立场的影响下,作为标出项的鸣凤最终选择了自我毁灭,成为封建社会中的封建思想这个强大的正项的宰制品。

四、结语

在推演了标出项存在的具体形态及其可能的翻转之后,能够非常清楚地看到,不只是中项容易偏边,标出项自我也可以是变动不居的。因此,标出性翻转是反本质主义的。更有趣的是,本来是属于结构主义范畴的标出性问题,反而具有了后结构主义的某些特质。

在符号学逐渐成为中国显学的时候,我们需要有勇气去承认,在这个社会高度符号化的时代,中国之于世界可以说正在经历标出性历史翻转的过程,它目前还不是一个十足的正项,其翻转也可能需要上百年之久。但我们可以看到,曾经的文化大国正重新努力以全新的姿态面向世界。因此,对文化标出性进行考察,能够从另一方面加深我们对自我的体认,因为不能保证,将来是否有一天,我们自己也从正项沦为标出项,被新的正项视为异类而遭到排斥与宰制。

参考文献:

[1]赵毅衡.文化符号学中的“标出性”[J].文艺理论研究,2008,(3):2-12.

[2]赵毅衡.符号学[M].南京:南京大学出版社,2012.

[3]赵毅衡.礼教下延之后:中国文化批判诸问题[M].上海:上海文艺出版社,2001:11.

[4][清]阮元,校刻.十三经注疏[M].北京:中华书局,1980:2483.

[5][法]A.J.格雷马斯.结构语义学[M].蒋梓骅,译.天津:百花文艺出版社,2001:30.

[6]符号学论坛[EB/OL].(2011-06-11)[2014-04-08].http://www.semiotics.net.cn/bbs/dispbbs.asp?boardid=16&id=1607.

[7]彭佳.论文化“标出性”诸问题[J].符号与传媒,2011,(1):68-69.

[8][法]A.J.格雷马斯.论意义(下)[M].冯学俊,译.天津:百花文艺出版社,2005:5.

[9][芬]埃罗·塔拉斯蒂.存在符号学[M].魏全凤,颜小芳,译.成都:四川教育出版社,2012.

[10]傅其林.[匈]阿格妮丝·赫勒.布达佩斯学派美学——阿格妮丝·赫勒访谈录[J].东方丛刊,2007,(4):99.

[11][加]马塞尔·达内西.酷:青春期的符号和意义[M].孟登迎,王行坤,译.成都:四川教育出版社,2011:26.

[12]巴金.随想录选集[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2003:86.

[13][美]诺伯特·威利.符号自我[M].文一茗,译.成都:四川教育出版社,2011:169.

On the Conversion of Markedness

CHEN Fei

(College of Literature and Journalism, Sichuan University, Chengdu Sichuan 610064, China)

Abstract:Markedness is a ubiquitous feature of a culture, and the change of the dynamic relation of the positive-the neutral-the alien constitutes the power of a cultural development. However, the positive always occupies the neutral in a relatively stable culture, thus causing an opposition between the positive and the alien, but the subjectivity of the marked requires a fight for its position. Confronting with some puzzles such as existential anxiety, existential resistance and memory resistance, the marked exists in three forms: endeavor, release and abnormality, which ensures a mechanism of the conversion of the marked.

Key words: markedness; self-conversion; ideology; existential semiotics

编辑:黄航