对佛教起源的再思考

2016-05-30张如柏张玉玉张善云刘天祐杨庆林缪迅

张如柏 张玉玉 张善云 刘天祐 杨庆林 缪迅

摘 要:

大量的佛像出现在四川广汉古蜀国的玉器上(玉壁、玉牙璋、玉镯等)、象牙上。还发现有重约数十公斤、额头上镶嵌(粘)有宝石的水晶佛头上,等等,说明在当时古蜀国佛教流行规模之大、信教人数之多。起源于中国的佛教传入印度后,经过古印度人(可能含中国古羌族人)加工整理逐渐形成系统的佛教理论,沉睡近200年之后,由印度传至中亚地区各国,再传到中国汉代西域各国,最后回流到中国内地,这就是佛教的倒流现象。

关键词:佛教;广汉古蜀国;四川

中图分类号: G112 文献标志码: A 文章编号:16720539(2016)01001012

一、前言

在2014年,笔者发表了《论佛教实物及载体在四川广汉古蜀国的发现——对佛教起源的新思考》一文[1],引起了学术界的关注,经过一段时间的努力,笔者又收集了一些资料与实物,对佛教的起源再次进行探讨。

有学者曾经说过:“历史学的生命在于(阐明历史的)真相和真知,而不是假相和无知”;“研究古文字,就不能只看到(不止于)殷商甲骨文;研究中华文明不能止于夏、商、周;研究中华文化,不能止于老子、孔子,是中华文化孕育了老子、孔子,而不是老子、孔子创立了中华文化”。

科学研究一定要有创新,一部人类文明史,就是人们对客观事物创新的发现史。所谓创新,就是要敢于研究前人从未研究过的东西(学术课题)。但是,研究者一定要亲自掌握大量的第一手资料(或实物),只有这样,写出的文章才能有说服力,而不能一味地从文献到文献(当然,引用文献也是应该的)地空谈阔论,更不能凭空地想象推论。

在已知的一切有关佛教的书籍中,无论中国的、外国的都是千篇一律地宣传说:“释迦牟尼是佛教的‘创始人(引号是我们加的)”。释迦牟尼简称为“佛祖”或“佛陀”。在很多文献中都说:佛祖是从他母亲摩耶(Mahāmāyā)夫人的左手窝生出来的,生出来之后,就会走路,共走了7步,一步一朵莲花,走到第七步,而后一手指天,一手指地说:“天上地下,唯我独尊”[2](图1)。

季羡林(2006)在《季羡林谈佛》一书中[3],一针见血地说:“……至于佛经中说,关于佛陀遇到老人、死人、病人的故事,在最原始的佛典里都是没有的,可能是后来和尚们认为,没有这些就不能说明佛祖出家的原因,因而是编造出来的”。就现在所知,文献中对释迦牟尼的出生年月与死亡年月都众说纷纭[4],不过就大致的年份来讲,释迦牟尼与中国春秋时代的孔子是同一时代的人物,这是无疑的,他们的年龄差距不会很远,释迦牟尼大致在世生活了80年。而孔子生活了73年(公元前551年-公元前479年)[5]。

按照中国的纪年顺序:三皇(燧人氏、伏羲氏、神农氏)、五帝(黄帝、颛顼、帝喾、帝尧、帝舜)、夏(禹)、商、周、西周、东周、春秋、战国,等等,而后是秦、汉。现在的问题是:为什么在《史记》中都未记载过的黄帝以前的四川广汉古蜀国,会有大量的佛像出现在玉器上(玉牙璋、玉壁等)?还有佛像头与佛像巨人(高1.1m)被发现?尤其是玉器上的佛像与中国远古文化的太极图、八卦、十二生肖等组合在一起?如果说佛教是起源于印度,那么,四川广汉古蜀这些佛像的出现又如何解释呢?又据《历代汉州(广汉)志》记载(1):广汉县竟有108座寺(庙),可见当时该地佛教流行之广。据不完全统计,与广汉相邻的什邡、彭州、新都等地就有150多座寺庙,时间从周朝直到清朝末年。与广汉较远的大邑县、双流县等地也有167座寺庙,就连成都市都有数十座寺庙,例如,龙潭寺、章灵寺、红瓦寺、燃灯寺、圣灯寺、石经寺、太慈寺、青羊宫(观)、文殊寺(院),等等,如果佛教不流行,为什么在川西平原会出现如此众多的寺庙呢?

“天竺”一词出现在我国东汉时期的文献中,那么至迟在东汉以前,印度的商人有少部分就有可能沿着古代的商道到成都定居或做贸易,否则成都不可能出现“小天竺”的街名。

二、古印度情况简介

据《中亚文明史,卷Ⅱ》资料,“在B.C.3000年,原始印度人是从位于咸海与里海之间的东欧大草原向西南迁移,他们的主体到达和穿越马尔吉那与Bactria并在犍陀罗地区建立了自己的文化。”

“印度”一名来自印度河,梵文为“Sindhu”,也曾经译为“信度”、“身毒”,意为海洋河流。在印度的人口中,有100多个民族,无论那个民族都不占绝对优势。而在我们中国,汉族约占人口的85%左右,其他少数民族(56个)约占15%左右。中国人口中讲汉语的人占绝大多数。在印度有179种语言,500多种方言,5万人口以上的人使用的语言有118种之多,语言的多种性说明印度人种的复杂性,B·S·古哈(1935)将印度人种分为尼格罗人(Negroids)、原始澳大利亚人(Proto-Austroloids)、蒙古人(Mongoloids)、地中海人(Mediterraneans)、迪纳拉人(Alpo-Dinaries)和北欧人(Nordics)等,故人类学家称印度为人种博物馆的国家。其所以如此,是因为在古代印度,外敌侵入多次,每次入侵均带来了大量的人口迁入和语言的混入,形成该国语言与人种的复杂性。由于不同民族的入住,导致了宗教信仰的多样性。就宗教而言,除有本土的印度教(婆罗门教)以外,还有耆那教(Jinas)、佛教、伊斯兰教、基督教、琐罗亚斯德教(Zoroaster,又称袄教、拜火教),后五种宗教,在印度人心目中均不是本土宗教,是外来的非本土宗教。印度人认为,只有印度教才是本土宗教,它的前身就是婆罗门教。这种婆罗门教在佛祖诞生前,就早已在印度人中有了信仰而存在。此外,在印度还有密教(是印度教与佛教的混合产物)、锡克教(是印度教与伊斯兰教的混合产物)。因此,印度也被学术界称为宗教博物馆国家。有专家(尚金鹏,2007)指出:“佛教与耆那教是印度土生土长的非传统(宗教)文化”。我们认为,这种论述是自相矛盾的,为何是土生土长、又是非传统的呢?在佛经中就有“佛来自东方”的表述,这说明佛教不是印度本土的东西,是典型的舶来品,如同中国人认为,基督教是外来的,非本土(中国)的,所以不管传教士如何花力气宣传它,中国人就是不信基督教(当然也有少数人信它)。所以,基督教在中国不流行,而佛教是中国本土的东西,是它的“娘家”,所以佛教在中国十分流行,这是符合客观情况的。

三、中国远古时代早有对佛的认知和印度文化中可能的中国元素

在《明佛论》中,记载了夏禹时代有一位曾辅佐禹处理朝政的人,此人叫伯益,他是中国古代知佛最早的人,他也很可能是中国古书《山海经》作者之一。

伯益确有其人,查《中国大百科全书》(第二版)叙述:“伯益:中国上古帝王颛顼(颛顼是黄帝的孙子——本文作者注)的后代,大业娶女所生,名大费,也作伯翳、柏翳。相传辅佐大禹冶水有功,被舜赏之,妻以姚姓之女赐姓赢氏而命名为虞。禹即位后,举伯为禹的继承人,禹死后,伯让位于禹之子启”。

查《中国姓氏大全》[6]一书,确有伯姓,其中叙述如下:“春秋时期,晋国有大夫伯宗,楚国有太宰相伯州犁,来源:(1)相传为古代嬴姓祖先伯益(亦作大翳,又称大费)的后代;(2)商朝末年,孤竹君长子伯夷(墨胎氏)的后代”。故现代社会上姓伯的人,可能都是伯益的后代。

文献[7]中说:“伯益知(道)佛,是中国自古以来知(道)佛的各种传说中最早的一种传说”。此后,在周昭王、周穆王时代也有关于佛事活动的记载。

宗炳的《明佛论》引《弘明集》卷二中记载:“伯益述《山经》:天毒(西汉时文献中称印度为天毒)之国,偎人而爰人”(此处的“爰”可能是“爱”之误——本文作者注,下同);(晋)郭璞解释:“古谓天毒即天竺,浮屠(即佛)所兴,偎人之义,亦如来大慈之训矣。因亦闻于三五之世矣”。又在《山海经·海内经》中记载:“东海之内,北海之隅,有国名曰朝鲜(可能不是指现今的朝鲜),天毒,其人水居,偎人爱之”。前述的“浮屠”是梵文“Buddha”译音,即是指佛,“天毒”可能是“身毒”的误读,其梵文为“Sindha”,其原意即为“印度”,是由古梵文而来,所谓“三五之世”即指我国古代的三皇五帝时代。

由此可见,关于“佛”的概念,远在夏代及其以前,就已在中国古人心目中存在,最早文字记载的是伯益。其实,《山海经》一书,是记录了自远古到春秋战国以前的古人所见所闻的传说,后人把这些传说故事汇编而成的。其作者可能远非一人,该书是一部集体作品,最终由某一个人再串编起来,集成一部著作,流传至今。书中所提及的一些怪异的动物,可能都是遗传基因发生变异的结果。

前已叙及,佛教“创始人”(引号是作者加的)的释迦牟尼与我国春秋时代的孔子是同一时代的人物,而佛教早在我国的五帝(黄帝、颛琐、帝喾、帝尧、帝舜)以前就存在了。《华阳国志·蜀志》中,开头一句是:“蜀之为国,肇于人皇,与巴同囿,至皇帝……”。此处的“人皇”即指“伏羲”。可见,古蜀国的历史及其文物(玉器、青铜器等),与伏羲、皇帝有关,在古蜀国玉器上曾发现了伏羲氏的风姓(H)字样和“丝”字,“佛”字,故而可以肯定,在远古,“丝”与“佛”早就结下了不解之缘。

研究《宗教史》、《魏晋南北朝史》的专家们都应听说过(或看过)有《明佛论》一书,该书中提到的伯益知佛的论述都未曾引起学者们的注意,因为在宗教史研究中,学者们都可能有一种固定的、传统的观点,即认为:佛教是外来的(即由印度传入),这就把佛教的起源做了“结论”,故此在《明佛论》中纵然有关于中国古代(在夏、商、周以前)早有佛教(当时可能不叫佛教,是一种宗教活动)存在,也认为这是中国古人伪造的传说,而加以否定。这样一来,一个正确的东西(指佛教)就被错误的观点所否定了。研究者是根据自己的立场来对古史材料的取舍做出不该做出的误判,故而信史就变成了“伪史”了。在文献[7]中的作者就犯了这种不该犯的错误。现今我们发现了大量的有关佛教起源于中国四川的证据,就应该要像足球起源于中国和樱花也起源于中国那样,把佛教起源于中国的话语权拿回来。一旦这个观点(佛教起源于中国的观点)获得认可,将会产生深远影响,有学者说,甚至会改写世界史。

为了进一步说明佛教并非起源于印度,我们再提供有关资料供专家参考。

英国《每日邮报》2013年11月15报导:“一家中国公司在阿富汗的Mesaynak铜矿山开矿时,意外地发现了一处建立在古丝绸之路上、2700年以前的佛教寺庙,成为又一项考古发现。考古学家说,这座佛教寺庙是位于喀布尔(Kabul)以南30 km处。这座始建于公元前7世纪(B.C.700年)的佛教寺庙里有数座舍利塔,有150多尊大小不一的佛教雕像,还有装饰着黄金和钱币的壁画,其数量之多,可以装满阿富汉国家博物馆,实物证据的发现,从时间上颠覆了佛教公元2500年之说。”换句话说,此佛教寺庙比佛祖出生时还要早近200年左右,由此可以断言,佛祖(释迦牟尼)不是佛教的创立者,在他之前,佛教在中亚地区早已存在了。

另据美国遗传学者J·H·Genet运用DNA技术测定,即基因考古学(Genetical Archaeology)手段证实,释迦牟尼是中国伏羲裔古羌人后代,或即是说,释迦牟尼是中国的古羌人后代。在一本1924年出版的《印度佛教史略》中,曾叙述:“‘释迦牟尼(Sakyamuni)中的‘释迦(二字)为种族之名,义云能也,其族属于蒙古利亚人种的黄种人。‘牟尼(二字)者,寂为贤人之义。”这就是说,

“释迦牟尼”一词,实际上是老百姓(佛教信徒)给佛祖的尊称,原意可以理解为“黄种人中的贤人或能人”,正如中国人对某种有特殊技能的人的尊称那样。此外,在1943年出版的《印度佛教史》一书中,也有类似的叙述。

故而DNA测定表明,释迦牟尼(佛祖)是古羌人后代也不足为奇了。故佛经中说,佛祖是黄皮肤的黄种人(中国人就是黄种人)。远古时期的古蒙古人是从西藏高原进入印度的。

也可以从中国西南的古商道经缅甸进入印度。

从人种学角度来讲,生活在现今印度的那加兰邦和阿萨姆邦,这两个邦的人,都应当具有蒙古利亚人血统的基因的中国人,即古羌人的后代。

至于佛教是如何传去印度呢?中外交通史研究专家早有论述,早在B.C.2000年(即公元前2000年),有一条从四川成都出发经过云南保山、腾冲进入缅甸的密支那,而后沿依洛瓦底江进入印度的商道(即民间的贸易商道),把成都出产的丝和其他日用品运去印度,再从印度向西运到欧洲,担任运输任务的是中国的古羌人和古彝人,时至今日,在印度东北部的一个叫做那加兰邦(邦相当于中国的省)有中国古羌人的后裔在该地[1]。梵文Naga(那加)即是“龙”的意思。印度有一个少数民族叫做那加族,那加族即是“龙人的族”,那加兰邦是否可以理解为“龙人的省”呢?世界上只有中国人自称是龙的传人,其他国家的人不叫龙的传人。那加兰邦位于印度东北部,与缅甸、中国西藏接壤。我们在广汉古蜀国玉器上发现了“丝”字与“佛”字,由此可见,是“丝”把“佛”带去西方,所谓丝绸之路的最原始的起始点是在成都,最早应称之为“丝路文化”(其中应包括有“佛教文化”)。由于“丝路文化”的畅通,把中国龙的概念也带入古印度文化之中。“丝路文化”之路在某种程度上也可以称之为“佛教文化”之路。在历史上,任何一条商贸道路的开通,其功能都是多方面的。在20世纪90年代曾出版了《丝路文化》一书,共三卷,即沙漠卷、草原卷和吐蕃卷,论述东方文化是如何从这三条道路传去西方的过程,书中也提到了“丝绸”与“佛教(宗教)”交流。但从时间上来讲,书中所叙述的“丝绸”与“佛教”,远远晚于广汉古蜀国的从四川成都经云南、缅甸传播去西方的“丝绸”与“佛教”。也即是说,“南方丝绸之路”是黄帝时代之前就有了,在《史记·夏本纪》中就记载了有岱畎丝(泰山产的丝)、丝(野蚕丝)、漆丝(家蚕丝),等等。而“北方丝绸之路”是在隋、唐时代才出现的,前者是从成都出发,后者是从长安(西安)出发。

时至今日,印度文化中“龙”的影子随处可见,除上述提及的梵文Naga(龙)以外,例如梵文的“龙军”(Nagasena)、“大龙”(与中国远古龙王相对应)、“龙宫”(与《西游记》中的东海龙宫相对应)、“龙树”(Nagariuna)、“龙猛”,等等。

在佛经中的“Bhiksu”译为“比丘”,相当于中国的“和尚”;“Bhiksum”译为“比丘尼”,相当于中国的“尼姑”(西方的“修女”);“Upsaka”译为“优婆萨”,相当于中国的“善男”;“Upasika”,译为“优婆萨卡”,相当于中国的“信女”。这样,中国佛教中的“和尚”,“尼姑”,“善男”,“信女”的称呼完全对应于印度的古梵文意思。在印度有一个总管众神的神称为“阎摩”(yama),中国人叫“阎罗王”(简称“阎王”),在《西游记》就有叙述。

中国远古文化中的十二生肖,在佛教《大集经》中有描述,其中与印度的十二神相对应[8]。

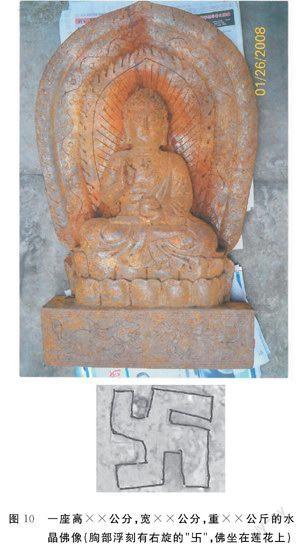

中国远古文化中的“卍”(左旋)与“卐”(右旋)符号在印度文化中也有表现。在佛经中有《卐字续藏经》。这种左旋与右旋符号实际上由阴阳鱼太极图演变而来。在太极图中,也有左旋与右旋之分,道教的道士身穿的那种道袍,身背后绘的是左旋太极图,而在一尊佛祖的佛像中,其袒胸露怀的前胸位置刻划的是右旋“卐”,但也有左旋“卍”,这个左旋符号(卍)也是西藏原始宗教——苯教中的雍仲苯教的教徽,其意义是“永恒”、“永生”。这个符号(左旋)在中国周原遗址中有发现,在西亚的“halaf”女神的肩上也有发现,在国内的四川彝族文化中,左旋(卍)与右旋(卐)都有发现[9],某些国外的政治团体也用了这个右旋符号。先不去考虑如何去解释它们,出现在世界各地的这个符号,其原点应该在四川广汉古蜀国,即都是从古蜀国传播出去的,而不是起源于西亚。因为我们在古蜀国玉器上看到,古蜀国人在祭祀时,头上戴的帽子边缘就刻有“卍”或“卐”符号。

在印度的Mobenju-Daro古遗址中,发现有三只眼和拿三叉戟(Trisule)的神,这与中国小说《封神榜》中的拿三叉戟有三只眼的杨戬何其相似?!此外,在印度古文化中有Linga(男根)崇拜(三星堆有大量性崇拜玉器发现)和母神崇拜(与我国红山文化的那个大肚子的“中国母亲”一样)。这些在中国远古文化中早就已经出现了。

在印度古文化中,有很多“神”,这与中国的远古传说中的神十分雷同。例如:Surya(苏里雅)——太阳神;Vayu(伐内)——风神;Parjanya(帕捷尼亚)——雨神;Varuna(伐楼那)——天神;Indra(茵陀罗)——雷电神;Apas(阿帕斯)——水神,等等。中国古典小说《封神榜》中有:雷公、雷母神,风婆婆神,雨神,等等。在三星堆玉器上就有祭祀太阳月亮的情景,古蜀国人肩膀挂上一个类似于《水浒传》中的武松戴的那种“枷锁”,跪在地上向着太阳和月亮,我们认为这是在祭太阳与祭月亮[10]。中、印两国神话人物如此雷同,说明文化交流的长期存在,是中国文化向印度传播呢?还是印度文化向中国传播呢?这是历史学家的研究课题。研究彝族文化史的专家认为,中华文明史至少在万年或万年以上。而印度的文化史,经考古学专家研究是在公元前3000年才开始出现了印度河文明(J.Marshall et.al. 1926年)。因此,那种认为中国文化是受所谓印度佛教文化影响的观点是值得商榷的。

众所周知,在古代印度的历史上,曾经出现过一个叫做贵霜(Kushān)王朝时代,它是由中国古代的大月氏(Indoscythae)人所创建的。时间大约是公元前200年到公元前100年直至公元40年左右,建立贵霜王朝的第一个首领是丘就却(丘姓是中国古代以今山东淄博市的临淄北的古地名“营丘”的丘来赐姓的),他统一了各部落自立为王,在位三十五年,国号贵霜,其国疆土范围是以现今的阿富汉都兴库什山南北为中心,北达锡尔河,东到克什米尔,南到巴基斯坦东部,西到伊朗东部,是当时中亚一个大国,可能还包括了现今印度的北部广大地区。贵霜王朝传到第四代的迦腻色迦王朝(Kanishka),此时国土面积更大,印度恒河上游是其领土范围,该国文化十分发达,线币上就有丘就却的雕像与佛像,可见,佛教在贵霜王朝流行。由大月氏建立的贵霜王朝,起初用希腊文,后来自己又创造了贵霜文,佛教在贵霜王朝得到了极大的发展,在当时的犍陀罗(今巴基斯坦白沙瓦地区)与克什米尔成了佛教中心。公元前2年,“博士第子景庐,受大月氏王口授《浮屠经》,这是到中国内地最早来的和尚,此人正是大月氏人”[11]。有人认为,大月氏人是古羌人的后代。

四、实物描述

为了使学术界认识并了解古蜀国的远古文化与佛教的渊源关系,除了我们在文献[1]公布的有关实物照片外,现在我们再公布一些典型的具有代表性的实物照片,供研究佛教的专家参考。

图2是一把玉牙璋,其形状与常见牙璋一样,所不同的是,在此牙璋的顶端分叉处,雕凿一个双腿盘座在莲花上的和尚(佛教徒),右手五指拼拢,垂直向上指天,左手手心上放置了一只器物,人物神采奕奕,双目炯炯有神,整个牙璋长69cm(其中,和尚高13cm),分叉处宽12cm,下部柄处宽9.8cm,厚度约0.3cm,其材料为透闪石玉,即龙溪玉。

牙璋乃古人祭天之用,为何在其分叉之处雕凿了一个盘腿坐在莲花上的和尚(佛教徒)呢?足见牙璋在古蜀国除了祭天、祭地、祭祖先外,其另一种功能可能是祭佛,若如此,则古蜀国佛教之流行可见一斑,当时人们对佛教的虔诚与崇敬之情可想而知。

图3是一件双面人玉头,其十分稀奇之处是:一面是头上有发结的古蜀国僧人,这说明古蜀国当时有信佛教的佛教徒(僧人),他们把头发梳成发结以与一般古蜀国人有别。另一面是普通的古蜀国人,头戴“V”字形帽。这件玉器充分说明,当时古蜀国的佛教十分盛行,信佛教人众多,他们和睦相处,共同生活在一个和睦、友好的大家庭里。

图4这是一组盘腿而坐的佛像(和尚)与十二生肖、古文字组合的玉器,每尊佛像均坐在莲花上,他们背后那个“板”与人是一个整体,但形状不同,每尊佛像的莲花侧面浮雕一种动物(十二生肖中的一种),每尊佛像的后背“板”上阴刻了一个佛像头,手中各拿了不同的饰物(如,净水瓶、元宝、太阳轮,等等),“板”的背后两边有数量不一的古文字(均未标出)。

图5是用阿富汗的著名青金石(Lazurite),即矿区Badakhsan(巴迏赫尚)所产出的青金石矿物凿雕而成的佛像。重750g,高15.5cm,宽7.0cm,平均厚度2.5cm,这种矿物的化学式是(Na, Ca)8Si6Al6O24[(SO4), S, Cl(OH)]2。Badakhsan(巴迏赫尚)矿区位于阿富汗的兴都库什山东部的柯尔奇河流域地区。该地是佛教向中亚传播的重要节点地,此件青金石佛像出现在四川古蜀国,充分说明,当时佛教交流的长期性与影响力。

此外,在古蜀国还发现了用水晶雕凿而成的佛像头,其重量从14.01kg~32.44kg不等,高度从38cm~48cm不等,共有两种类型。

类型Ⅰ,头上有发结的,与四川乐山大佛的头部十分相似,每尊水晶佛像头上的发结数目不同,从80个到180个不等,每个发结的直径大小从1.0cm~3.2cm不等。

类型Ⅱ,佛像的头发辫成“山”字形,即分成三到四束头发,从额前凸向头顶,再由头顶与后脑勺向上梳理头发组成一体,然后用黄金做成一个大发箍似“皇冠”状(类似凤凰卫视的选美冠军载的标志),把头发固定箍起来,使之不会脱落,在其上镶嵌(粘)了宝石。佛教文献中的观音菩萨的发型可能都是由此类发型演变而来。

现将此两种类型水晶头各择一种描述如下:

此外,在古蜀国还发现了用水晶雕凿而成的佛像头,其重量从14.01kg~32.44kg不等,高度从38cm~48cm不等,共有两种类型。

类型Ⅰ,头上有发结的,与四川乐山大佛的头部十分相似,每尊水晶佛像头上的发结数目不同,从80个到180个不等,每个发结的直径大小从1.0cm~3.2cm不等。

类型Ⅱ,佛像的头发辫成“山”字形,即分成三到四束头发,从额前凸向头顶,再由头顶与后脑勺向上梳理头发组成一体,然后用黄金做成一个大发箍似“皇冠”状(类似凤凰卫视的选美冠军载的标志),把头发固定箍起来,使之不会脱落,在其上镶嵌(粘)了宝石。佛教文献中的观音菩萨的发型可能都是由此类发型演变而来。

现将此两种类型水晶头各择一种描述如下:

图6是一尊水晶佛像头,重22.91kg,高48cm,与文献中公布的释迦牟尼头像和四川乐山大佛头像基本一致。此水晶佛像头的发结约128个,每个发结直径为1.2cm~1.5cm不等,其头顶大发结直径约8cm左右,比较此水晶佛像头与乐山大佛(唐朝)的佛像头和文献上的释迦牟尼头像,由此可以看出,此水晶佛像头远早于乐山大佛佛像头与佛教文献中的释迦牟尼头像出现的时间,故而可以肯定,世界上此种类型的佛像头原产地在四川古蜀国无疑。

图7是头发盘成“山”字型水晶佛像头,重14.04kg,高48cm,佛像胸前镶嵌(粘)有13颗不同颜色的宝石,水平方向成弧形排列有九颗宝石,中间向下有两颗宝石,左、右各一颗宝石,这些宝石直径平均为0.3cm,额头的一颗红色宝石直径为0.5cm,冠状上的紫色宝石为椭圆状,长轴2cm,短轴为0.8cm,佛像头发先梳成条状,从前额经头顶与后脑勺的头发组合起来,编成“山”字形,再用镶嵌(粘)有宝石的黄金发箍固定起来。由此可见,目前流行在颁奖大会上的冠军皇冠饰物,在远古的古蜀国就出现了。

图8是一位双腿盘坐在莲花上的奏乐的僧人,他手中拿着类似于“月琴”的乐器。此乃是一个庞大的乐队在演奏的僧人之一。这个乐队中有吹类似于“排箫”的乐器。我们还在一件庆丰收情景的玉画版中,见有吹笛子的、吹箫的、吹锁呐的,等等。

图9是一组在吹奏乐器的古蜀国乐队,其中有弹竖琴的、吹锁呐的、吹笛的、吹排箫的,等等,有的坐在莲花上,有的跪在地上,这是否是做法事的古蜀僧人在奏乐呢?

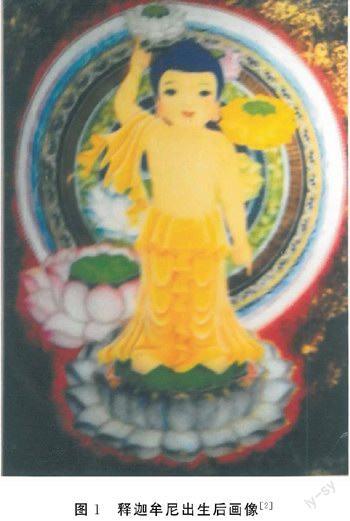

图10是一尊高××公分,宽××公分,重约××公斤的水晶佛像,佛像坐在莲花上,盘腿而坐,右手五指拼齐,指向天空,左手中托上一只净水瓶,口中念念有词,后面的“大屏幕”光芒四射,佛像头上有发结。

图11是四川彝族文字中出现的左旋(卍)与右旋的(卐)的符号,右图中的“卍”是雍仲苯教的教徽。

(见亚洲新闻周刊,2014.6)

五、佛教的倒流——再回到中国

已故的国学大师季羡林说,他研究佛教五十余年,发现了佛教的倒流现象,他的佛教倒流的公式是:印度(佛教起源)—(传向)中国—(再传回)印度,即佛教起源于印度。

我们认为,佛教的倒流不是季先生所提出的“印度-中国-印度”公式,而恰好相反,是“中国(佛教起源)—(传向)印度—(经过)中亚—西域-(再传回)中国”的公式。即佛教是起源于中国,而后经过从四川到印度的古商道传播到印度,再经过中亚诸国传到中国汉代西域各国,最终再传回到中国内地。这就是我们所说的“佛教的倒流”的观点,即:“中国-印度-中国”公式。如果说,佛教是起源于印度,为何当佛教再传回印度时,佛教在印度不流行?而任其自生自灭呢?这说明,佛教在印度没有根基,因为印度人信奉的是婆罗门教,他们一直把佛教当成为舶来品,人们为什么硬是要“拉郎配”呢?相反,因为佛教起源于中国,中国是它的“娘家”,当传入印度后,到了阿育王朝才向外传播,再由中亚、西域各国传回中国内地,自然而然受到中国老百姓的欢迎,故而佛教在中国内地至今长久不衰。

(一)为了阐明佛教的回流,我们必须明确几个基本概念与有关国家简介

1.关于中亚与西域的概念

所谓“中亚”(Central Asia),即是指亚洲中部,此名由来已久,曾称之为“高地”。“中亚”一词最早为德国地理学家洪堡(A·Von·Humbolde)提出。现今联合国教科文组织确认中亚地区包括有:阿富汉、中国西部高原、印度北部、伊朗东北部、蒙古高原、巴基斯坦以及前苏联诸中亚共和国境内各个地区范围之部分地区(参见C-78ICONF, 636/3,巴黎,1979年2月12日文献)。

在文献中,所谓西域应当有大西域与小西域之分,前者包括了今天与新疆接壤的克什米尔、帕米尔、葱岭等地(还包括前苏联中亚各国的部分地区),后者是专指我国新疆境内的、汉朝所称之为西域的三十六国。

2.了解与佛教传播有关的中亚、西域主要国家简介

康居国。又称康国,即今之乌兹别克斯坦的Samarrand(撤马尔汉)地区,在《史记》、《汉书》、《魏略》等中称康居,《新唐书》称康国,其疆域范围大致包括:塔什干(Tashkend)以北,今吉尔吉斯斯坦西南部和塔吉克斯坦的北部的部分地区,最南部可能与中国古代大月氏国所管辖的华氏城(今瓦尔拉巴德)为界,还包括了郅支城(今吉尔吉斯斯坦的奥什市地区)。其都城位于Afrasiah或Kasansh。

安息国。安息国(Partava)为古波斯语,在中世纪的波斯语中,将Partava改称为Partu。在《希腊古地誌》中写为Parthyaca,在梵语中写为Pahlava。另一名Bokhara,在《汉书》中译为安息,《隋书》译为安国,《新唐书》译为安国或捕豁,或捕喝[12]。据《中国大百科全书(卷4)》资料,安息国又称帕提亚国(Parthian Empire)是公元前247-公元前224年伊朗古代王国,其位置相当于现今伊朗的呼罗珊(省)地区,东部与阿富汉接壤。公元前二世纪,一个游牧民族迁至帕提亚,与当地土著民众融合之后,经过发展建成了一个王朝,汉文称之为安息国,西方文献称为帕提亚王朝,该王朝东北与康居和大月氏(即今之土库曼斯坦)相接壤。该国王子安清(即后来人们称之的皈入佛门的安世清高僧),曾来洛阳译佛经。

大月氏(Indoscythe)[12]。是公元前二世纪以前居住在我国西北地区的古代民族,在《史记》、《汉书》、《魏书》均称作大月氏,后因战争原因,大月氏迁往西部中亚地区的现今伊塞克湖地区,在B.C.139-B.C.129年间,乌孙袭击大月氏迫使大月氏被迫南迁至达阿姆河北岸,公元前一世纪大月氏征服了大夏(中亚古国)建立了强大的(印度)贵霸王朝。

西域都护府。西域都护府包括今新疆维吾尔自治区全部,东到敦煌,南与西藏自治区接壤,北到今天的塔城,西南部到帕米尔,西到今天的哈萨克斯坦和吉尔吉斯坦东部的广大地域,包括有大宛国、乌孙国、于阗国、龟兹国、鄯善国、车师国、焉耆国,等等,这些小国都各自有自已的语言。至于东汉时期的西域都护府所管辖的范围,与东汉的西域都护府的管辖范围基本一致,故而历史上总称为西域三十六国。

(二)佛教的回流及其路线

自从佛教在B.C.2000年从四川省沿着一条古商道的起点成都,经云南保山到缅甸的密支那,再向西到达印度时,产生于四川的佛教(当时可能不称佛教)思想、礼仪,随商道而传到印度,此时释迦牟尼尚未出生,释迦牟尼与中国孔子是同时代的人物,而佛教却是在此之前或更早的时候就传到印度了,而这种传播与丝(绸)是不可分割的,因为我们在三星堆古蜀国玉器上发现了“丝”字与“佛”字。而丝的发明与蚕的驯化有关系。野蚕驯化为家蚕是在B.C.3500(即公元前3500年)年由中国人完成的,即是由黄帝原配夫人嫘祖(四川人称之为蚕母娘娘)所为。由此推算,中国人早在距今5500年左右就完成了野蚕家养。所以,在三星堆古蜀国玉器上出现了现今的“丝”字,在四川省盐亭县(嫘祖家乡)金鸡乡元乐村就出土有金蚕、青铜蚕。在成都市古代有蚕市,在成都市新都区管辖的龙桥镇,曾挖出有“蚕市之墟”的石牌,据考证此牌是东汉时代的产物。在印度古梵文之中,有“丝”字(Pattia)、“绫”字(Prnga)、“锦”(Citra)字[13],而在三星堆古蜀国玉器上,不但有“丝”字,而且有“佛”字,故可以肯定,在中国的远古时代,“丝”这种日用品与“佛”文化,早已传至印度,而丝这种商品远销至欧洲。如果不是这样,欧洲人为何对丝绸会如此情有独钟呢?由于丝路文化的开通,作为印度洋特有的海贝随民间商道进入中国云南、四川也不足为奇了[14]。如前所述,成都市的“天竺街”地名,表明在东汉时期(或之前),印度商人早就与成都有商贸往来了。

为了进一步阐明佛教的传播路线是从中亚经西域传入中国内地,请看下列史料。

在阿富汉的罕撤(Hunza)有很多佛教遗址,此处是佛教徒与商人来往于中亚必经之地。在巴米扬(Bamiyang)有巨大的佛像(现已被破坏),此佛像可与中国四川乐山的佛像相比,在一个叫做吉尔吉特地方,有一座佛塔,其中有用梵文写的佛教图书,在喀布尔地区的Teperuaranjan发现有佛教寺庙。

在乌兹别克斯坦的Surkhan Darg地区,发现了有印度贵霜王朝的钱币、陶器,其上有佛像头。在Darakhcha-Tepe地方发现有佛(神)殿,在其他地方发现了佛教建筑群,其中有供僧团(Sangha)念经的大厅。

在土库曼斯坦的一个叫做谋夫的佛塔里发现了用梵文书写在桦树皮上的佛教(经)手抄本。

在吉尔吉斯斯坦的楚(chū)河流域的Krasonrechensk(克拉桑雷琴斯克)的佛教遗址中,有用梵文抄写的经书。

此外,在巴基斯坦、克什米尔查谟地区均有佛教寺庙遗址被发现[15]。

当佛教在中亚地区传播开来之后,随着商贸活动的不断发展,佛教徒与商人往来频繁。佛教的思想理念由中亚向东传入西域也就是顺理成章的事情了。在西域与中亚各国接壤的康居国、安息国、于阗国、楼兰国、龟兹(念求慈)国,等等,最先接触佛教。来自康居国的僧人姓康,有名的是康世清。龟兹(今新疆库车)国的著名僧人是鸠摩罗什(也有学者说是古羌族人后代)。传入西域的佛教,在新疆有具体的表现,例如,在新疆拜城的克孜尔的石窟中有佛像群,共236个洞穴,开凿于公元3世纪止于公元5世纪(或9世纪),时间之长令人不可思议,实为罕见,足见佛教兴旺盛况。此外在古代龟兹国(即现在的库车县)之管辖范围地区,是西域的“佛教中心”,也是佛教从西域向中原内地传播的重要节点[15],随着时间的推移,佛教不断向东推进,在甘肃的敦煌又成为佛教的又一个节点,莫高窟的发现震惊了世界,它是一个佛教艺术博物馆或者称之为“沙漠中的美术馆”,共有735个洞窟,它始建于公元366年,连续1000年以上,佛教界把它称为“佛教天堂艺术宝库”。

山西省的云岗石窟也是佛教东传的重要节点之一,那里有大量佛教石雕。在陕西省的临潼市庆山寺的地宫中曾发现装有佛祖舍利的金、银棺椁而轰动佛教界。河南省嵩山少林寺、浙江省杭州市的灵隐寺、南京的栖霞寺都是佛教的传播点。佛教在向东传播时,还可能在青海、甘肃境内向四川传播,有学者(吴焯,1992)认为[16]:“四川早期的佛教传入可能是从青海省东南进入四川的青海道”。据他考证,在四川省的绵阳、什邡、乐山、彭山、宜宾、川东的忠县(按:现重庆市管辖)等地均分布有早期传入四川的佛教雕像,并均发现于崖岸之中,时间约在东汉到魏晋南北朝之间。值得一提的是,在彭山、宜宾的佛教雕像中,有胡人(即当时的外国人,可能中亚或西域来的僧人)形像。在《华阳国志》“蜀志”中的郫县部分,就记载有:“冠冕大姓:何、罗、郭等”,有学者认为[16],其中何姓、罗姓可能都是早期(汉代)入蜀传佛的西域人的后代。

另外,从语言学上来讲,佛教进入我国汉代的西域各国之后,这些小国家也用本国的语言把梵文的经书翻译成本国语言以便于佛教传播。例如:梵文“Buddha”一词,汉文译为“佛”、“佛陀”、“浮屠”,等等。

Buddha 龟兹文 pud, pud

Buddha 康居文 pwty, pwtty

Buddha 安息文 bwt, but

Buddha 大夏文 bodo, boddo, buodo[17],

等等。

可见,佛教传入中亚、西域之后,为了传播佛经,由梵文转译为本国文字进行传播、宣传这是十分正常的。然而,也有直接从梵文译为汉文的,例如鸠摩罗什翻译的《浮屠经》是直接从梵文译出的。

由以上的叙述,我们可以勾画出一条佛教传播之路。即佛教起源中国西南的四川,它的时间大约在商代以前的黄帝时代或更早,当时就有一条在公元前2000年从成都经过云南保山、腾冲进入缅甸的密支那,再向西传入印度。传入印度的佛教到了释迦牟尼时代(此期间可能是佛教的理论形成积累的过程)。到了印度的阿育王朝时期,即大约在公元前259年—(公元)260年之间[15],阿育王派遣使臣向外传播佛教。从此时起,佛教从克什米尔(Kasmira)、巴基斯坦、阿富汗地区(拉合尔-白沙瓦-喀布尔-米巴米扬等沿线均有佛教遗址)向西北的中亚地区(吉尔吉斯斯坦、土库曼斯坦、乌尔别克斯坦均有佛教寺庙)传播,再折向东部经我国古代新疆、西域各国,将佛教传入中国内地。

晋朝的法显和尚和唐朝的玄奘和尚所谓的去“西天取经”,其实是去印度进行佛教实地考察(法显)和进行佛教学术交流(玄奘),他们二人在国内本身就有较高深的佛教知识,玄奘在印度讲经受到了印度僧人的热烈欢迎。

法显与玄奘去印度是从我国新疆地区沿佛教回传之路逆向而行到达印度的,不过法显后来从印度南下,经锡兰回国(广州),而玄奘仍然由陆路回国(长安)[18]。

在印度,佛教不是它的国教,所以佛教在印度人的心目中是舶来品,这是不争的事实。在佛经中就有“佛来自东方”、“佛祖是黄皮肤的黄种人”的记载。所有的佛经可能都不是佛祖所写的,都是后人(和尚)假借他的口气来写的,所以佛经中开头都有“如是我闻”字样。

例如,《佛说长寿灭罪护诸童子陀罗尼经》(罽宾国沙门佛陀波利奉诏译)开头一句是:“如是我闻。一时佛在王舍城耆崛山中,……”。

《佛说阿弥陀经》(姚秦三藏法师鸠摩罗什译)开头一句是:“如是我闻,一时,佛在舍卫国祇树给孤独园。与大比丘僧千二百五十人……”。

《佛说无量寿经》(曹魏天竺三藏康曾译),开头一句,“如是我闻,一时,佛住王舍城耆崛山中,与大比丘众万二千人俱……”。

“如是我闻”,是第三人称,是否可以理解为,佛经都是后人“听”佛祖说的,但在编写佛经时,佛祖早已故去,因而推断佛经是后人假借佛祖的平台来写的,可能绝非佛祖本人所为。但是,也有的佛经开头没有“如是我闻”字样。

写佛经的人是否有中国人或中国血统的外国人(古羌人)?如果有,佛经是否也有中国古代的儒家思想内容呢?值得专家们去探究。

正如一位德高望重的专家所说,对待科学研究,要有“弱德持恒不回首”的精神。

我们还应当指出,在古蜀国还出土有一定数量的天珠,其上有古文字与佛像,这是否说明,佛与天珠有关系呢?据一位藏族活佛告知,在佛教典藉中,天珠被称为“如来宝”,别名叫“桑培罗布”,在《五部遗训》一书中,也提及了天珠,在适当的时候,我们将另文讨论此问题。

当一件新生事物出现在人们面前时,学者们总是拿过去所学的那一点点知识来进行判断,是肯定或是否定这件新生事物,这是十分正常的,爱因斯坦提出“相对论”时,有多少人出来反对他,哥伯尼提出“日心说”时,甚至被判绞刑,今天我们提出“佛教源于中国论”,有人质疑是正常的。在今天,那些质疑新生事物的学者们是否想过,数十年前你们想到了在今天会有手机吗?有洗衣机吗?有互联网吗?

可能有极少数学者还未看过或听说过英国李约瑟博士写的《中国科技史》这部巨著。美国学者J·A·戈尔诺在他的《人类种族的不平等》一书中,提出了一个十分荒缪的论点,即:“所有的文明均来自白种人,如果没有白种人的帮助,将没有人能生存下来……”。对此种论点必须加以批判。

“中国文化西来说”的错误论点,必须要在我们头脑中清除掉,实际上,是“西方文化东来说”,有的高科技的理念在古蜀国的玉器或青铜上就有表现,只是不被人们认识罢了,在中国,有的学者不去仔细研究老祖宗遗留下来的东西,而一味地跟着别人走,甚至否定自己老祖宗的东西,我们是否还要做启蒙性的工作呢?

六、结语

本文是纯粹的学术讨论,只讨论佛教的起源,不涉及佛教的理论、体系、分类等,更不涉及其他宗教。

本文内容乃我们在学习过程中的体会,文中不妥之处,请国内外专家们匡正。韩愈(唐代)在讲到老师的作用时说:“师者,传道、授业、解惑也”。所谓“学问”,就是应该先去“学”,而后去“问”,这里所谓的问,是救教诸方。对于非佛教专业的我们来说,本文又是一篇抛砖引玉之作,是问的继续,诚心的不耻下问也。

注释:

(1)1988年出版,内部交流。

(2)关于广汉古蜀国文物中出现的矿物种类,拟将另文详细讨论。

参考文献:

[1]张如柏,等.论佛像实物及其载体在四川广汉古蜀国的发现——对佛教起源的新思考[J].成都理工大学学报:社会科学版,2014,(5):1-10.

[2]亚当斯·贝克夫人.释迦牟尼的故事[M].赵伟征,译. 西安:陕西师范大学出版社, 2002.

[3]季羡林.季羡林谈佛[M].北京:北京人民出版社,2006.

[4]陈莲仲.佛陀与阿音王[M].沈阳:辽宁大学出版社,1991.

[5]首都博物馆.孔子——纪念孔子诞辰2540周年[M].北京:中国教育图书进出口公司发行/东京:日本写真印刷株式社会印刷,1989.

[6]陈远明,汪宗虎.中国姓氏大全[M].北京:北京出版社,1987.

[7]李国荣.帝王与佛教[M].北京:团结出版社,2008.

[8]张如柏,等.中国十二生肖起源地探秘——基于四川广汉古蜀国出土的玉器[J].成都理工大学学报:社会科学版, 2014,(4): 1-10.

[9]吉克曲日.“用彝族文化解开三星堆文化之谜”[C]//诺苏. 北京:戏剧出版社,2013.

[10]张如柏.三星堆玉器上的古蜀文字,Ⅱ[M].香港:香港华人艺术出版社,2009.

[11]杨建新.中国西北少数民族史[M].银川:宁夏人民出版社,1988.

[12]马承钧,陈峻岭.西域地名[M].北京:中华书局,1980.

[13]季羡林.中国丝蚕输入印度初探[J].历史研究,1995,(4):1-41.

[14]杨寿川.云南用贝作货币起始年代[J].云南社会科学,1981,(1):24-31.

[15][日] 羽溪了谛. 西域之佛教[M]. 贺吕国,译. 上海:商务印书馆,1956.

[16]吴焯.四川早期佛教遗物及其年代与传播途径的考察[J].文物,1992,(11):40-50.

[17]季羡林.原始佛教的语言问题[J].北京大学学报:人文版, 1957,(1): 1-10.

[18]杨正泰.中国历史地理要藉介绍[M]. 成都:四川人民出版社,1988.

[19]刘建,等.印度文明[M].北京:中国社会科学出版社,2004.

Rethinking the Origin of Buddhism Buddhism:

From China to India through Central Asia, Western

Regions of China and Rrturned to China(Inland)

ZHANG Rubai1, ZHANG Yuyu1, ZHANG Shanyun2,LIU Tianyou1, YANG Qinglin1, MOU Xun1,

(1. Chengdu University of Technology, Chengdu Sichuan 610051,China;

2. Chinas Western Research and Development Promotion Association, Chengdu Sichuan 612001, China)

Abstract:A large statue of Buddhas appeared in jades(wall jade, jade and ivory Zhangs, bracelets and so on), ivorys and crystal Buddha heads which weighing about 10 kilograms, forehead embedded ceystals. In the time that the ancient Shu Buddhism popular large scale, many religious people. Originated in China Buddhism spreaded to India, after the ancient Indians (possibly containing Chinese ancient Qiang tribe) processed gradually formed the Buddhist theory of system, nearly 200 years of sleeping, from the Indian spreaded to Central Asian countries in the region, and then spreaded to the west counteies of Han Dynasty of China, finally returned to China, this is the Buddhist backflow phenomenon.

Key words: Buddhism; Guanghan ancient Shu; Sichuan