公司治理结构、股权激励对创业板高管减持行为的影响

2016-05-16王欣,王莹

王 欣,王 莹

(1.大连交通大学计财处,辽宁大连 116021; 2.新奥能源控股有限公司,河北廊坊 065000)

公司治理结构、股权激励对创业板高管减持行为的影响

王欣1,王莹2

(1.大连交通大学计财处,辽宁大连116021; 2.新奥能源控股有限公司,河北廊坊065000)

摘要:以创业板公司高管减持行为为研究对象,从治理结构和股权激励两个层面探讨其对高管减持行为的影响。研究结果表明,在公司治理结构方面,股权集中度、独立董事比例和董事会规模对高管减持行为均有一定的抑制作用,但股权制衡度发挥的作用不明显,进而降低了对高管行为的监督、约束作用。同时兼任大股东的高管减持幅度会大于仅担任高管职位的减持幅度。创业板股权激励在降低高管减持幅度方面发挥了比较明显的作用,股权激励强度越大,对高管的正面激励效果越明显。

关键词:治理结构;股权激励;创业板;高管减持

一、引言

2009年10月31日我国创业板在深圳正式成立,首批共有28家公司成功上市。至2013年12月31日,创业板共有386家上市公司。但是,2010年第四季度限售股解禁以来,高管减持潮正式爆发,2010年第四季度里,高管与发起人减持套现金额高达约20亿元。据统计,2011年至2013年,创业板遭遇高管减持的公司从83家增至233家,高管共减持3688次,金额达到248亿元。大规模的减持行为似乎违背了创业板设立的初衷,也造成了创业板指数的大幅度下跌。

在这样的背景下,本文研究创业板公司现有的治理结构是否在抑制高管大幅度减持行为方面发挥一定的作用、股权激励的实施能否有效减少创业板高管的短期行为具有一定的现实意义。一方面,能够发现创业板公司现有的治理结构是否完善,股权激励的实施效果如何,这两者是否能够真正约束高管行为,减少高管与股东之间的利益分歧,扩充在创业板高管减持行为方面的研究视角;另一方面,在实践应用上,可以为创业板公司治理结构的完善与股权激励的有效实施提供政策建议。

二、文献综述

本文分别从公司治理结构和股权激励两个方面归纳总结其与高管减持行为的相关研究。

(一)公司治理结构与高管减持行为的相关研究

有关公司治理结构与高管减持行为的研究主要从股权结构与董事会特征两个方面来阐述。

1.股权结构与高管减持行为关系的研究

股权结构与高管减持行为关系的文献主要集中在两个方面:股权集中度和股权制衡度。

在股权集中度方面,Jensen等(1976)认为股权的相对集中能够促使大股东监督高管,也能减少股权分散状态下股东“免费搭车”的问题,从而降低高管产生自利行为的概率,降低代理成本[1]。Claessens等(2000)通过研究多种股权结构的特点发现,控股股东用很少的资本支出就可以获取很大的控制权,而这将加重“隧道行为”[2]。白重恩等(2005)通过实证研究发现,中国上市公司的治理结构有待完善,控股股东的利益侵占问题严重[3]。吴育辉等(2010)研究发现,在一定范围内,第一大股东持股比例越大,对高管行为的约束力越强,进而保护外部投资者的利益[4]。

在股权制衡度方面,徐向艺等(2008)发现,后九大股东集中度有利于提高公司价值,同时也能抑制第一大股东的私利行为[5]。Bloch等(2001)认为上市公司很有必要引入多个大股东,形成相互制衡的关系,这样可以防止单一大股东的自利行为,保护中小投资者的利益[6]。同济大学和上海证券交易所联合课题组(2002)研究发现,建立相互制衡股权机制,能够抑制大股东自利行为,维护广大投资者的利益,也是短期内改善公司治理结构的重要方法[7]。

2.董事会特征与高管减持行为关系的研究

叶康涛等(2007)通过研究发现,独立董事的存在能抑制大股东的掏空行为,且独立董事越多,抑制作用越明显[8]。王楠等(2011)指出,创业板上市公司高管减持潮居高不下是公司治理结构不完善的体现,董事会、监事会、管理层之间的制衡机制失效[9]。Yermack(1996)对1984—1991年美国最大500家公司的数据进行统计,得出董事会规模与公司绩效呈现负相关结论。公司内董事会人数越多,越不利于组内成员之间的良性沟通,因为这样会影响公司的运营效率[10]。

(二)股权激励与高管减持行为研究

1.高管持股与高管减持行为关系的相关研究

Chourou等(2008)的研究表明,如果高管拥有一定份额的股权,则在一定程度上可以缓和高管与股东之间的利益冲突[11]。丑建忠等(2008)发现在控制了公司治理其他要素之后,我国上市公司高管持股在一定程度上有助于抑制大股东对上市公司利益的侵占,从而减少股东与管理者之间的利益摩擦[12]。但是于东智等(2001)通过分析多家上市公司高管持股状况后发现,我国的高管持股比例偏低,仅仅是作为一种福利,其激励效应并没有得到发挥,相反福利化作用体现得更多一些[13]。

邬国梅(2008)通过分析我国众多上市公司高管辞职情况,发现高管减持套现现象屡见不鲜,这也映射出我国股权激励制度的不完善[14]。吴育辉等(2010)、吕长江等(2011)认为部分公司选择股权激励,实际上是为了高管自己的福利,存在明显的自利行为[4,15]。罗荷英等(2011)通过对创业板高管辞职套现动机的研究,认为创业板上市公司的股权激励制度是一把双刃剑,并在发展不成熟的创业板中出现了明显的负效应——内部人控制现象严重[16]。李维安等(2013)指出,创业板高管作为公司的内部人,其大规模的减持行为本身就不正常,不仅会为公司声誉带来负面的影响,而且破坏公司成长性,最终导致股权激励变成置股东利益于不顾的高管人员的独享盛宴[17]。

2.股权激励强度与高管减持行为关系的相关研究

吕长江等(2009)发现,中国上市公司的高管可能会以激励的名义为自身谋取利益,但是这种现象可以通过改善激励条件和激励有效期得以抑制[18]。张福玲(2013)首次将股权激励强度作为高管减持行为的影响因素之一,实证结果表明公司对高管的股权激励强度与高管减持的幅度显著负相关,即股权激励对抑制高管减持行为的发生起到了一定的作用[19]。

(三)文献述评与启示

从研究内容看,国外围绕高管持股的研究成果较多,比如高管持股与公司治理结构之间的关系、高管持股对公司业绩的影响等,而对于高管减持的研究较少。国内近几年针对高管减持的研究内容越来越广泛,特别是高管减持行为所引起的市场效应和对公司绩效的影响,另外也有学者从不同角度研究高管减持行为的影响因素,但是,以创业板为研究范围,从公司治理结构和股权激励两个方面进行研究的较少。从研究结论看,在股权激励与高管减持行为之间的关系方面,结论不尽相同,主要有“激励说”和“福利说”,即公司实行的股权激励政策真正起到了促进高管作为的作用,抑或仅是福利化的表现。本文认为,鉴于创业板发展现状及高管减持潮的不断涌现,对高管减持行为的研究仍然具有广泛的空间。特别是从公司治理结构、股权激励视角对高管行为的约束与激励效果进行研究,探究创业板公司的不合理之处,具有一定的针对性和实际意义。

三、理论分析与研究假设的提出

(一)公司治理结构对高管减持影响的理论分析与研究假设

1.股权结构与高管减持

一般来讲,股权结构主要涉及股权属性、集中度和制衡度等方面,进而决定了公司内部控制权的归属。本文主要从股权集中度和股权制衡度两个方面提出假设,探讨股权结构与高管减持行为之间关系。

(1)股权集中度。对于创业板公司来说,“一股独大”是其典型的股权特征,在这种情况下,股东对高管的监督作用就会加强,高管发生自利行为的几率就会大大降低,但另一方面,高持股比例会使大股东侵害其他投资者的利益。因此,股权集中度在对公司治理的作用方面是一把双刃剑,其作用的发挥还要结合创业板市场、法律环境的成熟情况。本文在结合以往学者研究的基础上,用前五大股东的持股比例之和衡量股权集中度的大小,进而提出本文的第一个假设:

H1:在其他条件一定的情况下,公司股权集中度与高管是否减持、减持幅度均呈负相关关系。

(2)股权制衡度。股权制衡度形成了股东之间的相互激励与约束,既在股东之间形成了一种无形的约束,防止大股东攫取中小股东的利益,又可以增强对高管的监督作用,减少高管的自利行为,因此,在一定程度的股权集中度下,大股东之间的相互制衡也会在抑制高管机会主义行为、过分追逐个人利益方面发挥一定的作用。在此基础上,本文采用第二至第五大股东的持股比例之和与第一大股东的持股比例的比值作为股权制衡度的衡量标准,提出第二个假设:

H2:在其他条件一定的情况下,公司股权制衡度与高管是否减持、减持幅度均呈负相关关系。

2.董事会特征与高管减持

董事会在公司的治理过程中也发挥着重要的作用,总体来说扮演着两种角色:决策制定者和监督者。本文从独立董事比例和董事会规模两个方面衡量董事会特征。

(1)独立董事比例。独立董事的设置完全符合董事会行使的制定决策和监督两个职能。独立董事的存在一方面可以增强董事会的独立性和董事会的监督职能,另一方面担当独立董事的人一般具有较为丰富的知识,能够协助董事会发挥制定决策的职能。因此,从理论上讲,独立董事能够促进董事会监督职能的发挥,从而在抑制高管减持行为方面起到一定的作用,并且独立董事的比例越高,监督作用越强,因此,提出本文的第三个假设:

H3:在其他条件一定的情况下,独立董事比例与高管是否减持、减持幅度均呈负相关关系。

(2)董事会规模。董事会的规模大小也是经常研究的一个问题,理论上来讲,在一定范围内,公司董事会规模越大,相互监督的作用越强,对高管的约束更加有效,从而抑制高管的大规模减持股份行为。从董事会的决策制定职能来讲,董事会规模越大,其制定的决策越能够给公司带来一定的发展,进而促进公司绩效的提升,增加高管对公司未来前景的信心,那么高管减持股份的概率自然就降低了。据此,本文提出第四个假设:

H4:在其他条件不变的情况下,董事会规模与高管是否减持、减持幅度均呈负相关关系。

(二)股权激励对高管减持影响的理论分析与研究假设

股权激励的目的是通过授予高管相应的股份缩小高管与股东之间的利益分歧,使其努力工作,尽自己的最大才能提升公司绩效。但是,“内部人”的特殊位置又使他们掌握有关公司经营风险、财务状况、成长性前景的关键信息,再加之作为核心管理者,持有公司较多的股份,因此,他们很可能在公司股价呈现上涨趋势之前大量抛售股票,以规避风险,变现虚拟财富,而这时通过股权激励授予的股份不再呈现出预期的激励效应,因为高管的减持行为会引发投资者对公司业绩前景失去信心,进而引起股价的重大变动,损坏股东利益,降低公司的整体价值。

从以上分析可以看出,公司实行的股权激励政策是否起到了其预期的作用有待研究,尤其是在成熟创业板市场,股权激励授予的股份是激励了高管,使其更加努力地工作,还是已经成为高管赚取巨额财富的工具。

本文在股权激励强度的衡量方面,采用的是高管持股金额与其年薪金额的比值,这比简单地使用高管持股比例更能刻画出高管持有的虚拟财富与年薪之间的偏离程度,因此,本文提出第五个假设:

H5a:在其他条件一定的情况下,股权激励强度与高管减持幅度呈正相关关系。

H5b:在其他条件一定的情况下,股权激励强度与高管减持幅度呈负相关关系。

四、研究设计

(一)样本选取与数据来源

本文以2011年1月1日至2013年12月31日间的、深市上市满一年的创业板公司高管减持行为为样本,其中高管的直系亲属等进行的减持行为也视为高管直接减持行为,减持数据来源于国泰安数据库中的“董监高及相关人员持股变动情况文件”。

取得上述样本后作如下剔除:(1)由于本文的研究对象仅为高管减持行为,因此删除了同时担任高管的大股东减持数据;(2)剔除数据不完整或不合常理的样本;(3)剔除虽公布持股变动情况但数据说明为公司失误操作的样本。将筛选出的820家公司作为模型一的样本。

由于模型二主要研究的是治理结构、股权激励对高管减持幅度的影响,若继续以公司为样本,则数据太少不满足进行多元回归的要求,因此本文参照吴育辉等(2010)[4]“公司日”的处理办法,将同一交易日内同一高管的减持行为视作一个样本。

在具体处理上,从样本一中筛选出高管减持行为发生上一年度实行股权激励的公司,以高管的每笔减持交易为研究对象,探究治理结构、股权激励对高管减持幅度的影响,共筛选出符合条件的减持交易493笔,组成样本二。

(二)变量设计

1.被解释变量

创业板的高管减持行为包括两层含义:(1)高管是否减持,用red来刻画,则red只能取0和1;(2)高管减持的幅度大小,用rp表示。

2.解释变量

(1)治理结构解释变量。结合前文提出的假设,本文选取四个变量衡量创业板公司的治理结构,分别是:前五大股东持股比例之和sharec、第二至第五大股东的持股比例之和与第一大股东持股比例的比值shareb、独立董事比例indr和董事会规模boardsize。

(2)股权激励变量。研究中涉及的股权激励变量有两个,即高管减持行为发生上一个年度公司是否实行股权激励ic和股权激励强度incentive。其中,ic是虚拟变量,若高管减持上一年实行股权激励则ic=1,否则ic=0。incentive用实行股权激励的公司高管持股金额占高管平均薪酬比例的自然对数来衡量,高管持股金额等于高管减持前持股数量与上年末股票收盘价的乘积,高管平均年薪等于董监高的年薪总和(包括津贴)与董监高总人数的比值。

3.控制变量

控制变量涉及以下七个方面:盈利能力、风险水平、发展能力、公司规模、上市年数、行业分类和是否兼任大股东。公司的盈利能力用高管减持上年末的净资产收益率roe来衡量;风险水平用高管减持上年末的综合杠杆系数dtl来衡量;发展能力用可持续增长率sgr表示;公司规模size指高管减持上年末总资产的自然对数;上市年数age是指截至高管减持行为发生公司的上市时间;行业分类依据2012年版证监会发布的《上市公司行业分类指引》,并结合创业板公司的行业特征,设有两个虚拟变量manu和it,manu表示公司是否属于制造业,it表示公司是否属于信息技术业;mr是虚拟变量,表示高管是否同时也是公司的大股东。

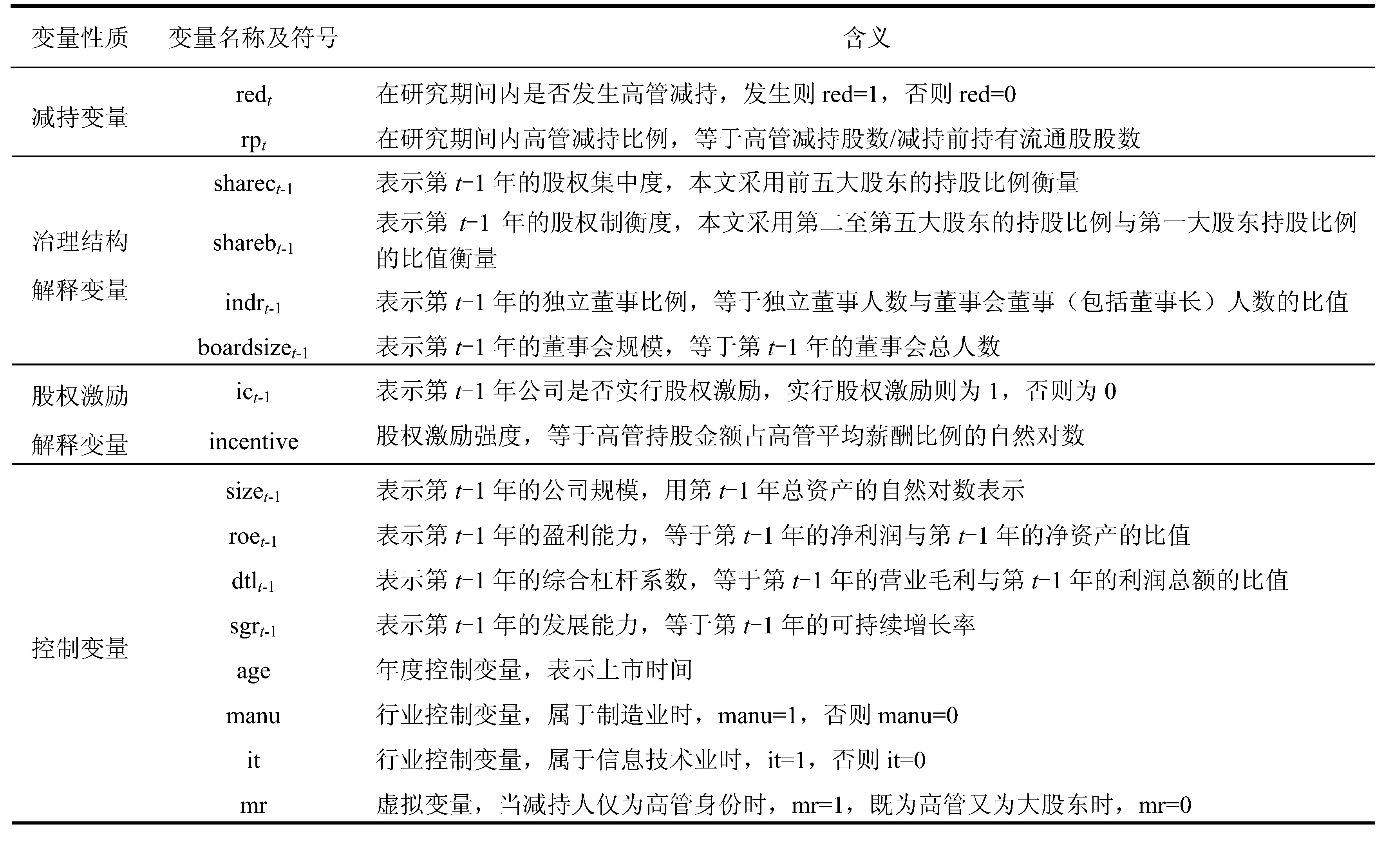

综上所述,变量定义如表1所示。

(三)模型构建

1.模型一:治理结构对高管减持与否的影响分析模型

本文首先研究公司治理结构变量对高管是否发生减持行为的影响,探究在创业板公司中,什么样的公司容易发生高管大规模减持现象,其治理结构具备什么样的共同特征。该计量模型如下所示:

redt=α0+α1sharect-1+α2sharebt-1+α3indrt-1+α4boardsizet-1+α5ict-1+α6sizet-1+α7roet-1+α8dtlt-1+α9sgrt-1+α10age+α11manu+α12it+δ

(1)

在模型一中,redt表示公司第t年是否有高管发生减持行为,sharect-1代表t-1年的股权集中度,sharebt-1代表t-1年的股权制衡度,indrt-1代表t-1年的独立董事比例,boardsizet-1代表t-1年的董事会规模,ict-1代表公司是否实行股权激励,sizet-1、roet-1、dtlt-1、sgrt-1分别代表t-1年的公司规模、净资产收益率、综合杠杆系数、发展能力,age是公司上市年数,manu和it代表行业虚拟变量。

表1变量定义

2.模型二:治理结构、股权激励对高管减持幅度的影响分析

在模型一的基础上,将被解释变量换为高管减持比例rp,进一步加入股权激励强度incentive构成模型二,探讨股权激励是否起到了正面激励作用,是否能够降低高管减持幅度,以及治理结构在约束高管减持行为方面发挥的作用。

rpt=β0+β1sharect-1+β2sharebt-1+β3indrt-1+β4boardsizet-1+β5incentive+β6sizet-1+β7roet-1+β8dtlt-1+β9sgrt-1+β10age+β11manu+β12it+β13mr+θ

(2)

在模型二中,rpt表示公司第t年高管减持比例,控制变量增加了mr,解释变量增加了股权激励强度,其余变量都与模型一相同。

五、治理结构、股权激励对高管减持行为影响模型的实证分析

(一)各研究变量的描述性统计分析

由于第四部分的研究设计中有两个模型分别探究治理结构和股权激励对高管减持行为的影响,因此本部分对研究变量的描述性统计分析分为两个部分。

1.模型一的研究变量描述性统计分析

模型一的样本是2011—2013年上市满一年的创业板公司,剔除数据不完整的公司后剩余820家,本文将这820家公司按照在研究期间内是否发生高管减持现象分为减持组和非减持组,并运用stata 12.0分别进行描述性统计分析,结果发现减持组和非减持组在以下几个变量方面有着区别:

减持组的股权集中度平均值为60.25%,低于非减持组的63.39%,减持组和非减持组的股权制衡度均值在1.04左右,均值与方差相差均不大。减持组的独立董事比例平均值与非减持组相同,但标准差大于非减持组,说明减持组的独立董事比例波动性较大;减持组的董事会规模均值为8.3,小于非减持组。

在控制变量上,减持组与非减持组也有着明显的差别。从均值比较来看,净资产收益率越低、综合杠杆系数越高、可持续增长率越低,高管越容易发生减持行为。从上市年数看,减持组均值2.21明显高于非减持组1.81,这和流通股的限售期有一定的关系,公司上市时间越久,解禁股越多,高管也越有可能发生自利行为。在行业上,相比于信息技术业,处于制造业的创业板公司更容易出现高管减持现象。

2.模型二的研究变量描述性统计分析

模型二的样本是在模型一的基础上,筛选出高管减持发生前一年实行股权激励的公司,样本处理上,曾庆生(2008)[20]以“公司日”为单位,将单位公司一天内进行的所有同向交易合并,视作一个样本进行处理;而吴育辉等(2010)[4]则仅将同一股东同一交易日发生的多次减持行为进行合并,把不同股东在同一天交易的行为视作不同样本。本文顾及样本大小,采用“公司人日”的处理办法,即将同一高管当天的股票交易合并为同一样本。这样,模型二的样本共有493个。运用stata 12.0进行描述性统计分析发现,在高管减持上年度实行股权激励的493家公司中,股权集中度sharec的平均值为56.88%,较样本一中减持组明显降低;股权制衡度shareb均值有略微提高;股权激励强度的平均值为3.66,即高管减持前所持股份的市场价值是其年薪的3.66倍,但该变量的方差是解释变量中最大的,说明这些公司的股权激励强度的波动性较大;控制变量中综合杠杆系数的方差达到3.9656,说明样本公司的风险系数浮动范围较大。

(二)多元回归分析

在模型回归之前,已对变量之间的相关性进行检验,未有多重共线性对回归结果的影响。

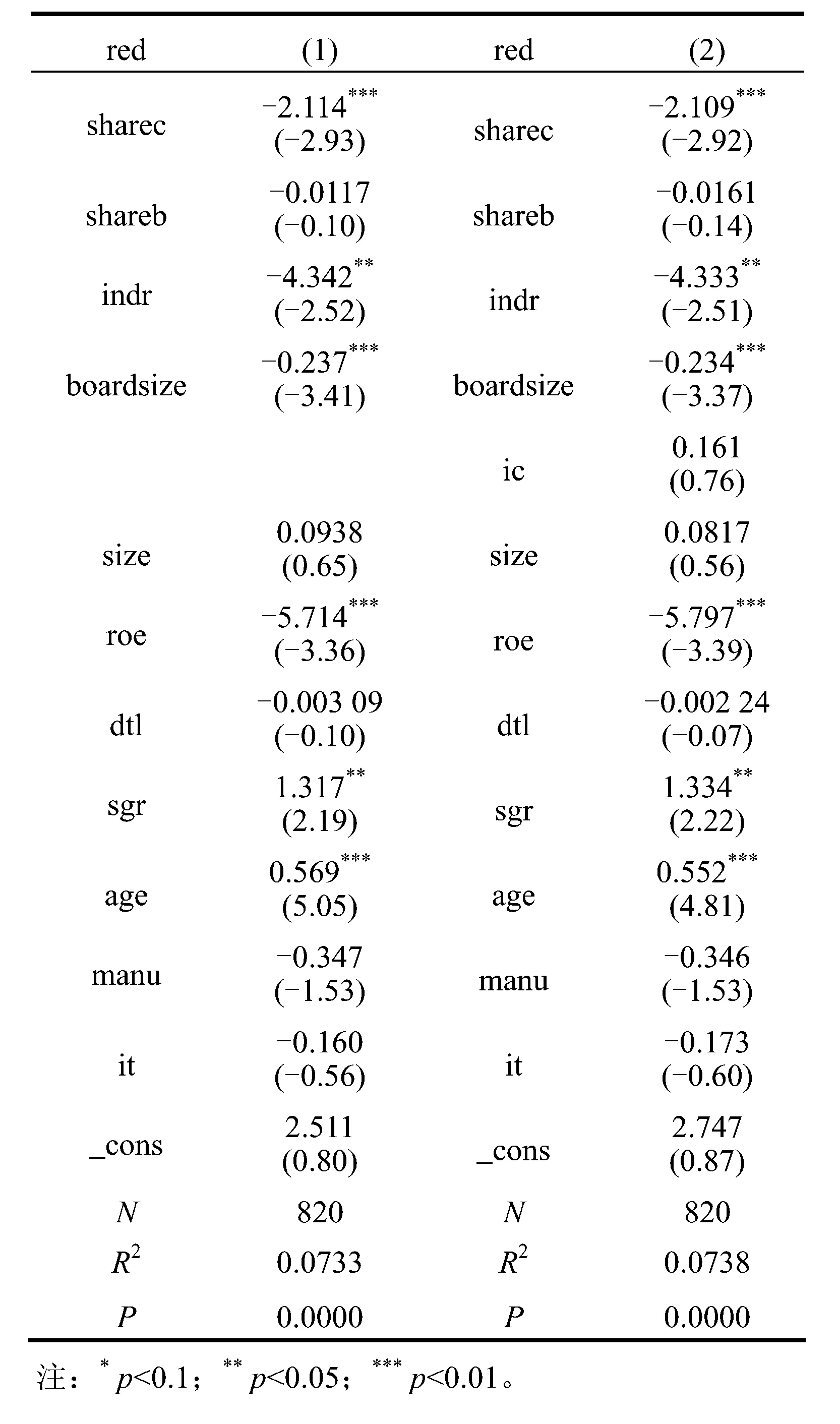

1.模型一的回归结果分析

为了进一步分析公司治理结构与高管减持与否之间的关系,本文运用stata 12.0对模型进行回归分析,如表2所示。

模型一是以2011年至2013年所有的创业板上市公司为样本,探究治理结构与高管是否发生减持行为之间的关系。从回归结果可以看出,(1)和(2)的拟合度检验表中的平方值分别为0.0733和0.0738,并且模型P值均为0,说明残差之间相互独立,模型一具有一定的统计学意义。其具体分析如下:

在(1)和(2)中,前五大股东持股比例之和sharec、独立董事比例indr和董事会规模boardsize的回归系数为负,并且均在1%的水平上显著,说明股权集中度越高、独立董事比例越高、董事会规模越大,创业板高管发生减持行为的可能性越小,这也验证了假设1、假设3和假设4。但是股权制衡度shareb的系数却没有表现出显著性,说明创业板公司的股权制衡所发挥的作用不强,公司股权制衡度的设置不合理,以至于没有达到与第一大股东相制衡的效果。从模型一的三个解释变量的回归系数及显著性来看,创业板公司治理结构的情况对高管减持行为的影响不可忽视,治理结构设置相对合理的公司发生高管减持行为的可能性越小。

表2模型一回归结果

另外,ic的回归系数为正,说明与没有实行股权激励的公司相比,实行股权激励的公司在研究年度遭遇高管减持股份的概率较大。虽在统计上没有表现出显著性,但也应当引起注意,实行股权激励后的公司,其高管持有股份大大增加,甚至拥有部分公司控制权,从而高管和公司利益捆绑得更加紧密,应该努力为公司服务,最大限度地放弃短期个人利益。股权激励作为使高管和公司所有者利益趋同的有效手段,一直被高度重视,但股权激励是否真正起到了预期作用——约束高管行为、促进高管作为是值得研究的,这也是本文设计模型二的意图所在。在样本一的基础上筛选出上年实行过股权激励的创业板公司,以高管的每笔交易为对象组成样本二,探究治理结构、股权激励与高管减持比例之间的关系。

控制变量的回归结果上,上市年数age在1%的水平上显著为正,说明公司上市时间越长,高管越容易发生减持行为,这可能是因为公司上市时间越久,其解禁股数占比越大,高管发生减持的倾向性更强;净资产收益率的回归系数在1%的水平上显著为负,说明当年公司的净资产收益率越高,下年高管减持公司股份的概率越低;发展能力方面,可持续增长率sgr的回归系数在5%的水平上显著为正,可能原因:信息优势使高管掌握着有关公司的经营状况、风险和成长性前景的信息,若高管看淡公司的前景,即使减持时股票表现很好,公司的业绩与前景也很被看好,高管仍有可能卖出股份,这与高管对公司未来发展的个人观点有很大关系;公司规模变量size的符号为正,说明公司规模与高管是否减持呈正相关;行业控制变量上,manu和it的系数均为负,说明属于制造业和信息技术业的创业板公司发生减持的概率较其他行业偏大。

2.模型二的回归结果分析

为了进一步分析治理结构、股权激励与高管减持幅度的关系,本文运用stata 12.0对模型二进行多元回归分析,回归结果如表3所示。

模型二是为了探究治理结构、股权激励对高管减持幅度的影响,从表4的回归结果可以看出,全样本和高管样本检验的R2分别为0.1447和0.1521,说明模型中可解释程度均大于14.47%,模型二也具有一定的统计学意义。其具体分析如下:

全样本中,股权集中度sharec、股权制衡度shareb、独立董事比例indr和董事会规模boardsize均与高管减持比例呈负相关关系,虽显著性不尽相同,但也说明创业板公司的治理结构对降低高管减持比例有一定的作用。股权激励强度incentive在1%的水平上显著为负,说明股权激励强度越大,高管减持幅度越低,从考察样本来说,创业板公司实施的股权激励方案对降低高管减持比例起到了一定的作用,呈现正面激励的作用。另外,虚拟变量mr为负,并表现出10%的显著性,说明在其他条件相同的情况下,同时兼任大股东的高管减持水平要大于仅仅担任高管一职的减持水平,即身为公司大股东,同时又是掌握内部信息的高管,其减持的幅度会更大。

表3模型二回归结果

剔除那些同时兼任大股东的高管减持交易,在余下的493笔交易的回归结果中,除股权制衡度变量shareb之外的三个公司治理结构变量均表现出显著性,并且符号与预期相同,这也表明创业板公司治理结构对于约束高管减持水平发挥了一定的作用,假设1、假设2、假设3和假设4均得到了验证,相比之下,股权制衡度的作用没有那么明显。Shareb虽符号与理论相符,却没有表现出显著性,原因可能是:创业板公司“一股独大”的现象较为明显,由前文可知,前五大股东持股比例的平均值为56.88%,最高值达到86.42%,这样使得公司的控制权掌握在很少一部分人手中,公司内部缺乏相应的监督与约束机制。股权激励强度incentive仍然在1%的水平下显著为负,说明在抑制高管减持方面也发挥了应有的效果,假设5b得到了验证。

控制变量方面,综合杠杆系数dtl的系数为正,说明公司面临的风险越大,高管减持股票的可能性越大,虽然没有表现出显著性,但表明高管作出减持决定时考虑到了公司当下所面临的风险。仅有公司规模size和盈利能力roe的系数具有显著性,并且符号为正,说明规模大的创业板公司高管减持的水平更大。上市年数age系数为负,即公司上市年数越久,高管减持比例越小,这与预期相反,可能原因是:作为公司的核心管理人员,信息优势使高管处于比较有利的位置,如若其发现当前股价远超过股票的内在价值,高管很可能会在股市行情不错时变现虚拟财富,将个人收益最大化。盈利能力roe和发展能力sgr的系数均为正,与理论不符,造成这种情况的原因可能有两种:一是作为内部人的高管如果认为目前的roe和sgr并不能完全代表公司的盈利能力,或是看淡公司的前景,即使减持当年公司的盈利能力较强,成长性较高,高管也很有可能在二级市场卖出股份;二是在本文的研究中,roe、sgr均是高管减持上年末的数据,是减持上一年的盈利性和成长性的体现,可能会与减持时公司的盈利能力和成长前景差别较大,在减持行为发生时高管已经预期到减持当年公司的前景有下滑趋势,所以减持股份。

六、结论与建议

1.结论

本文以2011年1月1日至2013年12月31日已上市满一年的创业板上市公司为研究对象,通过研究公司治理结构和股权激励对创业板高管减持行为的影响,得出以下结论:

(1)在公司治理结构方面,股权集中度、独立董事比例和董事会规模对高管减持行为均有一定的抑制作用,并且效果显著;股权制衡度发挥的作用却不明显,说明创业板公司的治理结构仍不完善,没有体现股权相互制衡的治理机制,进而降低了对高管行为的监督、约束作用。

(2)同时兼任大股东的高管减持幅度会大于仅担任高管职位的减持幅度。

(3)本文通过对创业板近三年的数据进行整理分析,认为创业板股权激励在降低高管减持幅度方面发挥了比较明显的作用,从回归模型结果来看,股权激励强度与高管减持比例显著负相关,说明股权激励强度越大,即与高管年薪相比,高管持股可变现金额越大,对高管的正面激励效果越明显,高管减持比例越低。

2.建议

本文通过对公司治理结构、股权激励对高管减持行为影响的实证研究,在如何抑制高管大规模减持行为的发生、降低高管减持比例方面得出以下建议:

(1)完善公司治理结构,建立相互制衡相互监督的治理机制。创业板公司股权制衡普遍较弱,股东之间的监督约束不足很可能造成大股东侵害中小股东的利益,又会减弱股东对高管的约束作用。因此,应建立股东间相互制衡相互监督的治理机制,进而高管也起到相应的监督作用。在董事会独立性方面,我国创业板公司独立董事比例大多在0.33水平上,根据实证研究结果,可以适当提高独立董事比例,以增强其监督作用。此外,也要在一定范围内扩大董事会的规模,最终构建相互制衡、相互监督的治理机制。从模型二中mr的系数来看,公司在任命高管时,应尽量避免其同时兼任公司的大股东。

(2)加强实施股权激励机制,强化其“正面激励”作用。从上文回归结果来看,股权激励强度对降低高管减持比例有着明显的抑制作用。创业板上的公司都处于快速成长的阶段,此时股权激励对于约束高管行为、促进高管作为方面会发挥较积极的作用。结合本文的实证研究结果,股权激励强度与高管减持水平呈现显著的负相关关系,因此,应重视并加强对创业板上市公司高管的股权激励。

(3)加强对内部人减持监管及违法处罚力度。在高管发生减持行为以前,公司要完善治理结构,重新审视制定的股权激励政策,以预防减持潮的爆发;若公司遭遇了大规模的减持股份,则应制定相应的政策对其进行处罚,以进一步加强对内部人员的监管力度。证券市场监管部门应进一步加大监管力度,制定更加严格的政策,比如:可以根据高管持股比例的差异制定不同的监管政策,尤其要重视持股比例较高的高管,防止其投机的减持行为,进而逐渐完善减持的实施细则;制定详细规章以提高高管减持行为的计划性和透明度,在一定程度上维护中小股东和广大投资者的利益;明确违规收益等处罚制度,针对高管们套现获得的巨额收益来说,如果额外对其征收减持所得税,相当于提高了获利成本,减持动机也会相应下降。

参考文献:

[1]JENSEN M C, MECKLING W H. Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and capital structure [J]. Journal of Financial Economics, 1976, 3(4): 305-360.

[2]CLAESSENS S, DJANKOV S, LANG H P. Separation of ownership from control of East Asian firms[J]. Journal of Financial Economics, 2000, 58(1): 81-112.

[3]白重恩,刘俏,陆洲,等.中国上市公司治理结构的实证研究[J].经济研究,2005(2):81-91.

[4]吴育辉,吴世农.企业高管自利行为及其影响因素研究——基于我国上市公司股权激励草案的证据[J].管理世界,2010(5):141-149.

[5]徐向艺,张立达.上市公司股权结构与公司价值关系研究——一个分组检验的结果[J].中国工业经济,2008(4):102-109.

[6]BLOCH F, HEGE U. Multiple shareholders and control contests[R]. Paris: Working paper of HEC School of Management, 2001.

[7]同济大学和上海证券交易所联合课题组.我国上市公司股权制衡研究[N].中国证券报,2002-10-25(012).

[8]叶康涛,陆正飞,张志华.独立董事能否抑制大股东的“掏空”?[J].经济研究,2007(4):101-111.

[9]王楠,杨海芬,赵邦宏.基于高管辞职背景下的创业板上市公司内部激励机制初探[J].商业会计,2011(7):67-68.

[10]YERMACK D. Higher market valuation of companies with a small board of directors[J]. Journal of Financial Economics, 1996, 40(2):185-212.

[11]CHOUROU L, ABAOUB E, SAADI S. The economic determinants of CEO stock option compensation[J]. Journal of Multinational Financial Management, 2008, 18(1):61-77.

[12]丑建忠,黄志忠,谢军.股权激励能够抑制大股东掏空吗?[J].经济管理,2008(17):48-53.

[13]于东智,谷立日.上市公司管理层持股的激励效用及影响因素[J].经济理论与经济管理,2001(9):24-30.

[14]邬国梅.对上市公司高管辞职套现现象的反思[J].现代管理科学,2008(12):118-119.

[15]吕长江,严明珠,郑慧莲,等.为什么上市公司选择股权激励计划[J].会计研究,2011(1):68-75.

[16]罗荷英,温彩秀.创业板高管集体辞职套现现象探析[J].企业经济,2011(6):78-80.

[17]李维安,李慧聪,郝臣.高管减持与公司治理——创业板公司成长的影响机制研究[J].管理科学,2013(4):1-12.

[18]吕长江,郑慧莲,严明珠,等.上市公司股权激励制度设计:是激励还是福利?[J].管理世界,2009(9):133-147.

[19]张福玲.公司治理结构、股权激励对高管套现行为的影响研究[D].杭州:浙江理工大学,2013.

[20]曾庆生.公司内部人具有交易时机的选择能力吗?——来自中国上市公司内部人卖出股票的证据[J].金融研究,2008(10):123.

中图分类号:F832.51;F272.91

文献标志码:A

文章编号:1671-7031(2016)02-0037-09

作者简介:王欣(1969-),女,会计师;E-mail:dlqyi@163.com

收稿日期:2015-11-26