众包网络:一个定义

2016-05-16林素芬

林素芬

(泉州师范学院陈守仁工商信息学院,福建泉州 362000)

众包网络:一个定义

林素芬

(泉州师范学院陈守仁工商信息学院,福建泉州362000)

摘要:众包网络体现的是众包参与者、众包平台、任务发布公司三大众包主体结成的关系。众包网络来源于企业网络理论中的资源观和社会网络观。从网络主体的相互依赖度、虚拟组织网络生命周期理论、网络要素、网络层次等不同视角诠释众包网络的特征,并抽取其中的共同特征给出众包网络的定义。

关键词:众包;众包网络;众包参与者;众包平台;任务发布公司

“众包”指的是把原来由公司完成的任务外包给公司以外的不确定大众的商业模式。众包商业具有区别于其他商业模式的特殊性。众包模式下,参与者、众包平台、任务发布公司因众包任务而联结在一起,他们之间的关系是短暂、动态的契约关系。现有的众包研究主要集中在对众包模式中参与者、众包平台、任务发布公司中单方或两方的理论研究和实证研究,较少把三者作为整体网络进行研究,详细阐释三者构成的复杂网络的文献更少。由参与者、众包平台、任务发布公司构成的众包网络的运行影响到众包结果质量的优劣,而众包的结果不仅影响到众包参与者能否得到众包报酬和任务发布公司急需解决的任务完成情况,还影响到众包平台的持续运营的活力。众包结果是众包参与者、众包中介、任务发布公司互动合作的结果,研究三者构成的互动网络特征,有利于厘清众包内涵,把握三方在完成任务时各自发挥的作用以及三方对众包结果的影响,同时有利于把握众包模式运营过程中区别于其他商业模式的重要特征。

一、众包理论研究回顾

最早(2006年)提出“众包”一词的是美国记者Jeff Howe,早在2005年中国学者刘锋就提出“威客”一词,侧重从计算机技术方面来阐释“众包”商业模式。随着众包实践的发展,诸多学者从研究需要出发,丰富发展了众包概念。众包概念主要与三个领域相关:计算机技术、商业模式、知识创造。Estellés-Arolas等(2012)[1]通过研究总结众包概念发现,众包参与者可以是公司、机构、个人或非盈利组织。“公开号召”被普遍认为是众包的方式。大部分概念都是从众包给公司带来的利益来阐释众包的结果,部分学者认为众包对各众包主体都有利,具有互惠互利性。

有关众包的理论研究主要集中在众包商业模式出现的渊源、基本模型、众包分类、众包过程、众包结果、众包出现的问题等。众包源于信息时代网络交互的崛起、大众阶层的崛起,以及消费者与生产者共同创造价值的崛起。众包的基本模型包括众包参与者、任务发布公司、众包中介平台,模型中的三个主体因为任务或项目而联系在一起,共同创造商业价值,同时实现自身的价值。诸多学者根据众包商业实践特征或者研究需要对众包分类进行了详细探讨,体现了众包商业模式多元化发展的态势。众包商业模式过程主要是任务发布公司在众包平台发布需要完成的任务,参与者觉得任务可以胜任就参与完成任务。但是,参与者往往多人参与竞标一项任务,评标过程主要以任务发布公司的满意度为标准,众包结果一般只有一人中标。因此,众包涌现的问题包括众包参与者的报酬低于市场平均水平、参与者之间恶性竞争、任务发布公司骗取众包参与者劳动成果等。

众包商业模式的特殊性决定了众包参与者、众包中介平台、任务发布公司之间构成的关系网络具有自身的特征。研究众包商业模式中三个活动主体构成的关系网络特征,不仅丰富了众包的理论研究,是研究众包网络对众包结果影响机理的重要部分,同时,此部分的研究是实现众包网络治理、降低众包欺诈风险、保持众包商业模式持续健康发展的重要一环。

二、网络理论与众包

(一)众包网络理论来源

网络是由节点(node或者actor)和连线构成,表示诸对象及其相互联系[2],节点通常代表网络成员,节点的连线通常代表节点和节点之间的关系。众包网络是与完成众包任务相关的个人或组织(节点)结成的关系所构成的网络。

众包网络的理论源于企业网络理论的资源观、社会网络观。资源观理论的核心是强调企业异质性资源的获取和利用能够给企业带来持续的竞争优势[3]。因此,资源观认为企业自身的资源禀赋是有限的,企业与外界联系交流可以实现资源的匹配和对接。众包商业模式主要是企业在认为通过外包企业任务可以比通过自己完成任务花费的成本更低的前提下,寻求社会外援,集思广益,招标完成众包任务的商业模式。企业通过利用社会资源,众包力量,众中选优,完成企业需要完成的任务或项目。众包任务由大众完成,更能符合企业对任务完成质量多样化和低成本的需求,有利于提高企业的竞争力。“社会网络”是英国人类学家Radecliffe Brown在研究社会结构的过程中提出的。社会网络观强调行动者之间的关系可以实现信息和资源的交换,创造价值,社会网络在互动中不断形成、复制与重构[4]。社会网络观中一个重要的概念是“社会资本”。“社会资本”由Bourdieu(1985)首先提出,指的是“持续存在于制度化的关系网络中的实际或潜在资源的总和”[5],社会资本的积累依赖各成员的互动。众包活动中,各方主体掌握资源并交换各自所需资源,提升竞争力。社会网络观认为,社会网络是特定人群间的关系集合,这个集合具有一个综合的特征可以用于解释集合中人的行为[6]。社会网络中的组织行为存在多重联系。众包活动中的个人、群体或组织因为众包任务而集结在一起,它们之间构成一个直接或非直接关系的网络。

(二)众包网络基本特征

从企业网络理论中的资源观、社会网络观可以看出,众包网络有以下几个基本特征:

(1)众包网络主要由众包参与者、众包中介、任务发布公司三类主体构成,三类主体构成众包网络的主要节点;

(2)众包网络是众包参与者、中介、任务发布公司因任务而构成的网络组织,任务结束,众包网络解体,因新任务而构成的众包网络形成;

(3)众包网络中各成员相互交换各自所需资源。

由此可见,众包网络是由众包参与者、中介、任务发布公司因任务而联结的网络组织,众包参与者、中介、任务发布公司在网络中相互交换资源,提升各自的竞争力。

另外,众包网络具有独特的网络特征。总体上来讲,企业网络是企业为了获取更多的竞争优势,而与其他企业结成的非一次性交易关系的动态组织形态[3]。目前,学者们对企业网络的研究相对成熟。众包现象于2005年出现,距今约10年的时间,它是信息技术交互作用下催生的商业模式。与传统的企业网络相比,众包网络具有依赖信息技术、敏捷、短暂(通常为一次性交易)的特征,体现了大众共同创造的时代主题。众包网络的形成与发展是众包参与者、任务发布公司、众包中介平台共同创造价值的过程,大众在价值创造中发挥了重要作用。同时,由于众包网络的不稳定性特征,网络各主体间的信任问题、欺诈问题也比传统企业网络凸显。

三、众包网络具体特征

以下从网络理论不同视角诠释剖析众包网络特征,深入了解众包网络各成员互动以及资源交换的情况,有利于把握众包网络对众包商业模式的影响。众包网络的具体特征可以从网络参加主体的相互依赖度[7]、虚拟组织网络生命周期、网络要素、网络层次等视角来诠释。

(一)众包网络参加主体的相互依赖度

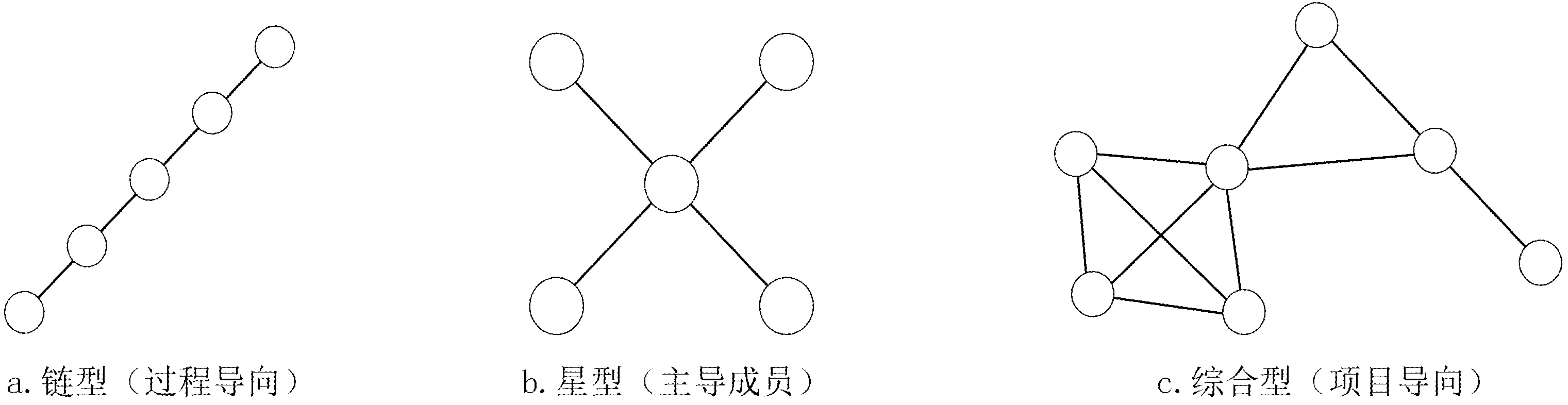

网络由节点构成,网络可以体现各个节点的亲疏关系。Kumar等(1996)根据网络成员相互依赖的程度(协作型网络),把网络分为三种类型:链型、星型和综合类型[7],见图1(根据Kumar等(1996)跨组织类型整理)。从图1可以看出,网络成员相互依赖的程度决定了网络类型。链型网络强调过程导向,网络各节点代表过程中的重要步骤或环节;星型网络中有主导成员,主导成员消失,网络不复存在;综合型网络中各节点交错关联,某一个节点离开网络并不会导致整个网络的消失。

图1 网络类型

1.链型众包网络

链型网络(图1a)为过程导向型,体现了事物或项目流程。成员之间的依赖程度最大,因为其中一个链条断裂就会导致整条链网络的断裂,每个成员对网络都是不可或缺的。众包链型网络体现的是任务发布公司在众包平台上发布任务,参与者评估自己的工作能力参与竞聘任务、提交任务的过程。在此过程中,任务发布公司、中介、参与者(社区)因为任务关系而构成完成众包任务的网络链条(见图2)。其中,任何一方在该链条中缺失,众包活动就不存在。

图2 众包链型网络

2.星型众包网络

网络成员关系依赖度次之的是星型网络(图1b),为成员主导型。该图的中间节点是网络的关键和主导节点,中间成员的存亡决定了网络是否存在。图1b体现的是非中心网络成员对网络中心成员的依赖,而其中一两个非中心成员的消失并不会导致网络的消失。

当考察的研究对象不同时,局部众包网络具有星型网络特征:

(1)任务发布公司与众包参与者、众包中介构成的网络具有星型网络特征。当任务发布公司作为该网络的关键(中心)节点时,参与者可视为周边节点,此时任务发布公司和诸多众包参与者构成的网络具有星型网络特征(见图3)。众包活动缘起于公司发布众包任务,诸多参与者参与竞争完成任务。任务发布公司是众包网络形成的始发节点,也是网络的中心节点,任务发布公司消失,任务也随即消失,众包参与者便不复存在;而一两个甚至多个参与者离开任务的参与,以任务发布公司为中心节点、参与者为周边节点构成的网络仍然存在。图4中体现的是任务发布公司参与多个众包中介平台关联的网络。任务发布公司离开一两个平台并不影响网络的存在。

图3 众包星型网络(任务发布公司为中心节点,周边节点为众包参与者)

图4 众包星型网络(任务发布公司为中心节点,周边节点为众包中介)

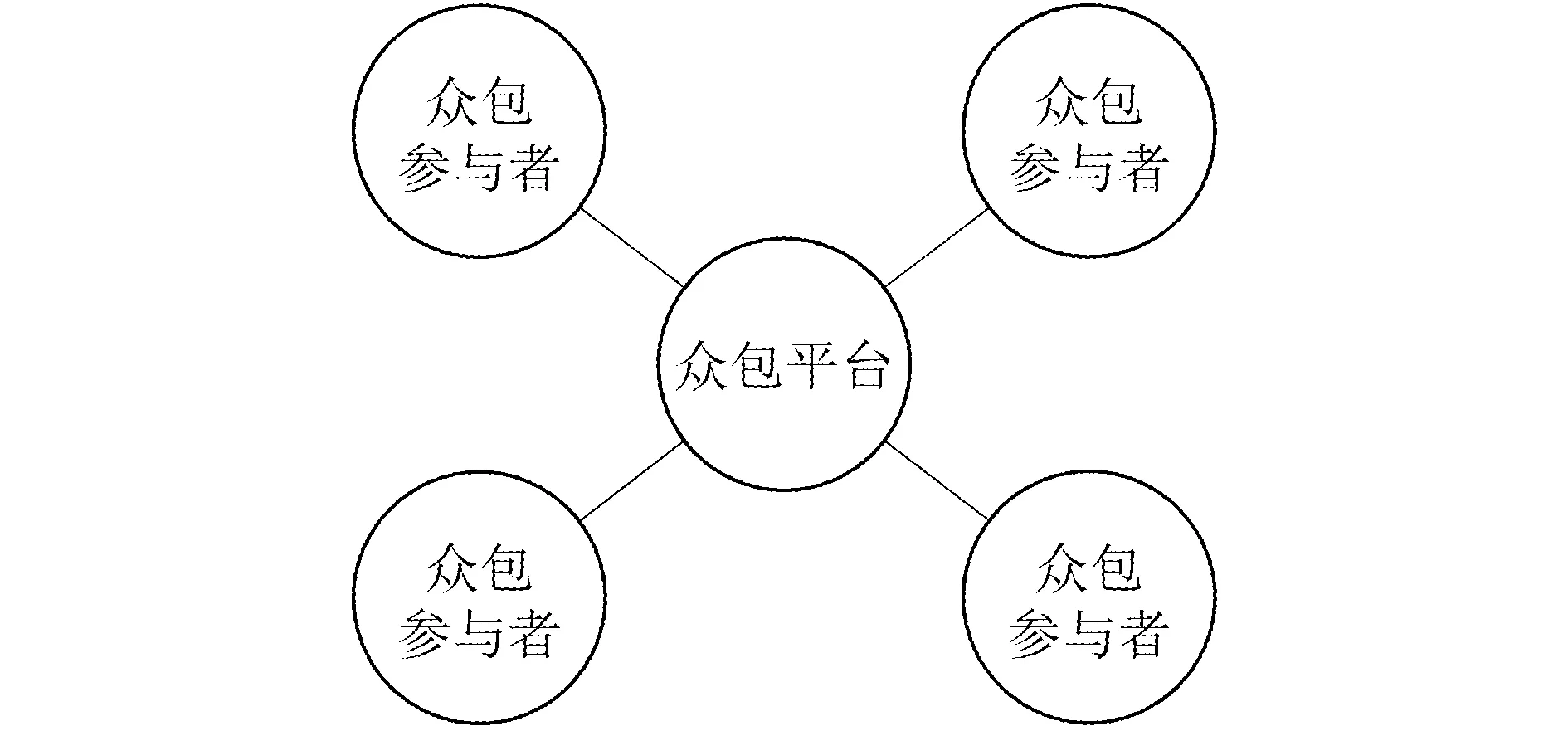

(2)众包平台与众包参与者、任务发布公司构成的网络具有星型网络的特征(分别见图5、图6)。众包中介被视为星型网络中心节点,参与者为周边节点。众包平台上有大量的参与者在众包中介平台上工作,大量的任务发布公司在众包平台上发布任务需求。在众包平台上,一个甚至多个的参与者或者任务发布公司自由进出众包平台。众包平台的主导作用,即参与者对众包平台的依赖体现在众包平台是为参与者提供工作任务的平台;另外,众包平台是为任务发布公司寻找完成任务服务的中介。

图5 众包星型网络(众包平台为中心节点,周边节点为众包参与者)

图6 众包星型网络(众包平台为中心节点,周边节点为任务发布公司)

(3)众包参与者分别和任务发布公司、众包中介构成的网络具有星型网络的特征。图7表示以众包参与者为网络的中心节点,任务发布公司为周边节点构成的星型网络。一个众包参与者可能同时参与多项任务,即同时与多个任务发布公司关联,与一两个任务发布公司关系终止,并不影响网络的存在。图8是众包参与者为中心节点,众包中介为周边节点,体现的是同一个众包参与者可能同时在不同众包平台上工作,参与者终止在某一平台的工作不影响网络的存在。

图7 众包星型网络(众包参与者为中心节点,任务发布公司为周边节点)

图8 众包星型网络(众包参与者为中心节点,众包中介为周边节点)

总之,众包局部网络的特征具有星型网络的特征,如任务发布公司与众包参与者构成的网络(众包局部网络)和众包中介与参与者构成的网络(众包局部网络)。当分别以任务发布公司、众包中介、众包参与者为众包网络的中心节点时,两两关系构成的众包局部网络具有星型网络的特征:关键节点与周边节点相互依赖,周边节点依赖关键节点而存在,而某个周边节点的消失并不影响整个网络的存在。

3.综合型众包网络

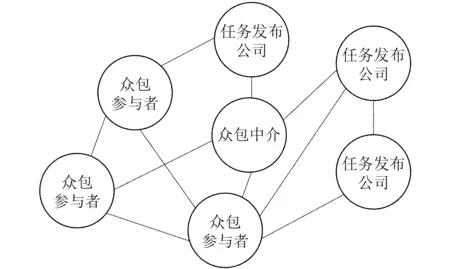

综合型网络是项目导向型(图1c),网络中各成员结合成错综复杂的联系,一两个成员之间的关系断裂并不会导致整个网络的消失。综合型网络下,各成员的相互依赖度最小,他们之间形成的关系是一种更为灵活、动态的结合关系。综合型众包网络体现的是众包参与者、任务发布公司、众包中介相互之间构成的错综复杂的网络。众包模式下的整体网络具有综合型网络的典型特征:众包网络平台上,无数个企业和参与者通过平台发生关联,一个或多个参与者或企业进入或退出平台不影响众包平台的运营。综合型网络描绘了整个众包网络的特征(见图9),即众包网络可以是无限多个众包参与者、无数任务发布公司与一个或多个众包中介因任务而构成的网络,其中的网络关系包括:

(1)众包平台上的参与者社区中,参与同一任务或不同任务的参与者之间构成的关系;

(2)众包任务发布公司之间相互学习、业务交流等构成的关系;

(3)参与者与任务发布公司构成的雇佣关系,即任务发布公司发出任务需求,参与者参与完成任务,获得任务发布公司提供的报酬;

(4)参与者在不同的众包平台工作,与不同的众包平台之间构成的关系;

(5)任务发布公司与诸多参与者之间构成的关系,即参与者竞标任务发布公司发布的任务项目;

(6)任务发布公司在多个众包平台发布任务需求,与众包平台之间构成的关系;

(7)众包平台与诸多参与者、任务发布公司产生的业务关系,即众包平台充当中介的角色,是实现任务发布公司寻求任务完成者与参与者具备完成任务能力匹配的桥梁。

图9 众包综合型网络

总之,链型网络体现了众包模式下任务发布公司、中介、参与者(社区)是众包活动中不可或缺的三个主体要素,同时也体现了任务发布公司有任务需求,在众包平台上发布任务,参与者参与、接受任务的基本众包运营过程。局部众包网络具有星型网络的特征:星型网络体现的是分别以任务发布公司、中介、参与者为研究视角的局部众包网络特征。综合型网络体现了众包网络的整体特征——众包模式下综合型网络体现的是参与者之间,任务发布公司之间,参与者与诸多任务发布公司、参与者与多个众包平台、任务发布公司与诸多参与者、任务发布公司与多个众包中介之间,以及众包参与者、众包平台、任务发布公司三者之间构成的动态复杂网络。

(二)虚拟组织网络生命周期

网络生命周期理论认为网络也会经历从形成到衰落的发展过程。根据网络成员之间的关系是基于长期关系还是短期关系,网络分为长期协作(指供应链关系)和短期协作(指虚拟组织关系)生命周期[8]。虚拟组织通常指的是合法独立的伙伴之间动态协同的方式[9]。这种虚拟组织不是基于固定、持续、长期的合作关系,而是合作伙伴之间因为短暂合同关系、伙伴关系结合而成的公司网络。因此,众包网络具有虚拟组织网络的灵活性和互惠性特征,其生命周期特征如图10[8]所示。

图10 虚拟组织网络生命周期

从图10中可以看出,虚拟组织网络生命周期可分为三个阶段:形成阶段(initiation phase)、运行阶段(operation phase)和解体阶段(dissolution phase)。众包虚拟网络的生命周期见图11。

图11 众包网络生命周期

图11中圆点代表网络中的节点,可以是众包参与者、任务发布公司或者众包中介。在众包网络开始形成之前,各网络节点并无关联。众包网络开始阶段,网络部分节点开始形成链接;众包网络运行阶段,各节点都有链接构成网络;网络解体后阶段,各节点的关联局部解开;网络解体后,各节点无关联。

(1)众包网络开始阶段。任务发布公司、众包中介和众包参与者因为一项任务而联系在一起,当众包任务在平台上发布后,参与者参与任务投标。公司、众包中介、参与者之间形成暂时相互承诺的虚拟组织网络(众包网络)。

(2)众包参与者完成任务、提交任务、参与中标过程,众包中介参与任务完成过程管理,公司参与评选众包任务为众包网络的运行阶段。

(3)众包任务结束,参与者中标获得奖金或无中标。公司、众包中介和参与者之间的联系因任务的完成而终结,众包网络解体。

三个网络主体因下一项众包任务而集结成新的众包网络。在众包网络平台上有无数的众包任务,公司、众包中介、众包参与者因为任务而结成无数错综复杂的网络,公司、众包参与者因为发布任务和接受任务自由进出网络,完成寻求任务和任务资源的匹配。众包网络体现的是无数因任务链接而成的网络。

(三)网络要素

Karlsson认为网络是人、物各种要素结合而成的相互关系。网络由参加主体、资源、活动三个要素构成[10],见图12(根据Karlsson(2003)网络视角表格整理绘制)。网络中的参加主体可以是个人也可以是组织,参加主体掌握了人力、物力和财力资源并且掌握从事活动的知识。在网络中,参加主体通过参加活动实现资源的流动。

图12 参与者、资源和活动构成的网络

从图12可以看出,节点通常是有知识、控制资源、具备从事活动能力的参与主体。活动可以使资源在网络中进行跨组织交换。活动参与主体(节点)、资源和活动以及他们之间的相互关系构成网络。

众包网络是众包网络各节点,即任务发布公司、参与者和众包平台资源交换、互补的网络(见图13)。任务发布公司掌握财力资源,发布任务,为完成任务的人支付奖励;参与者是完成众包任务的重要人力资源,他们具有智力和体力资源;众包平台是整合任务发布公司和参与者的中介,掌握平台资源和众包管理资源。参与者、公司、众包平台通过众包活动交换各自拥有的资源,获得所需资源,实现资源互补。

图13 众包网络资源交换

(四)网络层次

网络的研究可以从组织内部(intra-organizational)、组织层面(organizational)和跨组织(inter-organizational)层面进行研究[11]。Gilbert(2003)把网络分为以下四个层次的协同网络[12]:

(1)公司内部个人网络主体,例如不同部门的个人之间;

(2)公司内部组织网络,例如公司部门之间;

(3)公司之间的跨组织网络;

(4)组织机构环境下的网络,例如网络之间。

众包平台内,任务发布公司、中介、参与者三大主体具有不同的网络层次特征,任务发布公司之间、任务发布公司与中介之间、参与者之间、参与者与任务发布公司之间、参与者与中介之间构成具有不同特征的层次网络。借鉴Gilbert(2003)[12]对协同网络的划分,将众包网络分为以下几个层次:

(1)组织内部个人网络层次。众包网络中的组织内部网络包括:①任务发布公司不同部门人与人之间构成的网络;②众包平台可视为组织,众包平台公司各部门人员之间构成的网络;③当众包参与者为公司(非个人参与者)时,该公司各部门人员之间构成的网络。

(2)组织内部网络层次。组织内部网络指的是公司部门之间构成的网络,众包网络中组织网络包括:①任务发布公司各部门之间构成的网络;②众包平台公司各部门之间构成的网络;③众包参与竞标公司(非个人参与者)各部门之间构成的网络。

(3)跨组织网络层次。跨组织网络层次指的是跨越组织边界的网络。众包跨组织层次网络指的是任务发布公司之间,参与竞标公司之间,任务发布公司与中介、参与竞标公司与中介、任务发布公司与参与竞标公司两者之间构成的网络。

(4)网络-网络层次。众包网络-网络层次指的是跨众包平台的网络,众包网络-网络层次具有动态性、复杂性,包括以下内容:①某个众包平台上的参与者在该平台与其他参与者、任务发布公司、该平台结成的网络与同一个参与者在另一个众包平台上结成的网络之间的关系;②某个众包平台上的任务发布公司与其他任务发布公司、参与者、该平台结成的网络与同一个任务发布公司在另一个众包平台上结成的网络之间的关系。

四、结语

本文综合众包网络理论来源、各种网络理论,抽象出众包网络的共同特征,并给出众包网络的定义。定义是提示概念和名词所表达的共同属性(即内涵)的逻辑方法[13]。

众包网络是任务发布公司、众包中介、众包参与者(个人或团队)之间利用各自所拥有的财力、物力和人力等资源,通过众包任务联系在一起,各个主体之间在众包活动中相互依赖、互动关联,实现其资源共享、交换和互补,互惠互利的短暂、动态、多层次的复杂网络;该网络随着众包任务的开始而形成,任务的结束而解体。

众包网络定义是否清晰明确,关系到与众包网络相关问题研究的可信度和深度。众包网络定义影响到与众包网络相关的研究,它为研究众包网络成员在完成众包任务过程中的关系、互动机理,以及此类关系、互动机理对众包结果产生的影响奠定了理论基础。同时,众包网络定义的形成是研究众包网络商业生态圈、规避众包活动中因活动主体(网络中的节点)不信任关系而引起的众包风险的重要一环。

众包网络特点和定义研究是众包网络相关研究的开始。学者根据不同的研究需求,对众包定义将会有不同角度的诠释。其他众包网络的相关研究,诸如众包网络中各节点的关系、互动过程等方面的实证研究有利于丰富、充实众包网络的内涵和外延。在清晰界定众包网络的前提下,对众包网络的实证研究是未来众包网络研究的方向。

参考文献:

[1]ESTELLÉS-AROLAS E, GONZLEZ-LADR-DE-GUEVARA F. Towards an integrated crowdsourcing definition[J]. Journal of Information Science, 2012, 38(2):189-200.

[2]THOBEN K D, JAGDEV H S. Typological issues in enterprise networks[J]. Journal of Production Planning and Control, 2001, 12(5):421-436.

[3]吴晓波,许冠南,杜健.网络嵌入性:组织学习与创新[M].北京:科学出版社,2011:15.

[4]朱海燕,魏江.知识型服务业与产业集群升级——基于“关系-结构”嵌入的分析[M].北京:科学出版社,2013:46.

[5]BOURDIEU P. The forms of capital[M]//RICHARDSON J. Handbook of theory and research for the sociology of education. New York: Greenwood, 1985:241-258.

[6]PENG Ling, ZHANG Mian. An empirical study of social capital in participation in online crowdsourcing[C].Jiaozuo, China: E-Product E-Service and E-Entertainment(ICEEE), 2010: 1-4.

[7]KUMAR K, Van DISSEL H. Sustainable collaboration: Managing conflict and cooperation in interorganizational systems[J]. MIS Quarterly, 1996, 20(3): 279-300.

[8]SITEK P, SEIFERT M, THOBEN K D. Towards an inter-organizational perspective for managing quality in virtual organizations[J]. International Journal of Quality & Reliability Management, 2010, 27(2): 231-246.

[9]SYDOW J. Strategische netzwerke: Evolution und organization[M]. Wiesbaden: Gabler Verlag, 1993:47-82.

[10]KARLSSON C. The development of industrial networks: Challenges to operations management[J]. International Journal of Operations & Production Management, 2003, 23(1): 44-61.

[11]HETTONEN K, JANHONEN M, JOHANSON J-E. Internal social networks in work teams: Structure, knowledge sharing and performance[J]. International Journal of Manpower, 2013, 34(6): 616-634.

[12]Gilbert D U. Vertrauen in strategischen unternehmensnetzwerken-ein strukturaktionstheoretischer Ansatz[M]. Wiesbanden: DUV, 2003:173-209.

[13]李怀祖.管理研究方法论[M].西安:西安交通大学出版社,2010:50.

中图分类号:F272.3

文献标志码:A

文章编号:1671-7031(2016)02-0024-07

作者简介:林素芬(1979-),女,博士,讲师;E-mail:linsf123@163.com

收稿日期:2015-11-03