武夷山城村传统聚落空间与建筑特征初探

2016-05-14陆琦颜婷婷方兴王南希

陆琦 颜婷婷 方兴 王南希

摘 要:中国历史文化名村武夷山城村是一个有着上千年历史的传统村落,至今仍然较为完整地保留着传统村落格局和鲜明的建筑特征。如今这座古村落虽不再有往日的繁华,但仍然展示出顽强的生命力。作为武夷山世界文化与自然遗产的一部分,城村将以一种新的姿态续写它的历史。从历史沿革、村落选址、聚落典型空间、建筑特征四方面进行研究,进一步加深对城村古建筑群理解,为其今后的保护和传承提供理论基础。

关键词:村落选址;聚落空间;建筑特征

Abstract:Cheng Village,a historical and cultural village in Mount Wuyi City with a history of a thousandyears, hasremained relatively complete information about its traditional village pattern and distinctive architectural features. The ancient village has experienced in the prosperity and decline, although there is no longer a bustling village,but still show its strong vitality.As part of Mount Wuyi'sWorld Cultural and Natural Heritage, the Cheng Village will continue its history with a new posture. The paper discussed from four aspects: historical evolution, site selection, typical settlementspace and architecturalfeatures, to further deepen understanding the ancientdwellingsof the Cheng Village, and to provide a theoretical basis for its protection and Heritage in the future.

Key words:site selection ; settlementspace ; architecturalfeatures

中图分类号: TU-0 文献标识码:A

文章编号:1674-4144(2016)-05-74(7)

引言

武夷山城村,又称为“古粤城村”、“王殿村”,名称暗含了和一座古城池之间千丝万缕的联系。城村坐落于福建省武夷山市,距武夷山风景区20公里。1999年武夷山被联合国教科文组织批准列入世界自然与文化遗产名录,城村以其悠久的历史和丰富的文化内涵,成为其中不可或缺的组成部分。2013年12月18日,国家文物局通过专家会审,把福建武夷山城村汉城遗址正式列入全国考古遗址公园建设立项名单,随着遗址公园的规划建设,城村的历史文化价值也随之得到突显。

1 历史沿革

“古粤城村”的历史可以一直追溯到2000多年前的一个少数民族政权。相传秦汉以前,福建地区是由当地土著民族发展壮大的“闽越”政权所统治。文献中最早关于“闽越”的记载,首推《史记·东越列传》,“闽越王无诸及越东海王摇者,其先皆越王句践之后也,姓驺氏。秦已并天下,皆废为君长,以其地为闽中郡。”据此,说明秦统一以前这里已经存在一个名为无诸统治的闽越王国。近几十年来,在城村旁陆续考古发掘的闽越王城遗址似乎也印证了《史记》记载的真实性。并且考古专家在现存的明清古民居地基下1-2米处钻探出汉代古村落建筑基础,保存较为完整。[1]但是,相关调查结果指出,如今的城村村民并非是闽越人的后代。

西汉时期,汉高祖刘邦一统天下后,无诸受封,继续称闽越王,后随着国势日益壮大,东越王余善起兵反汉,被汉武帝镇压。汉武帝统一闽越后,据记载,“诏军民皆将其民徙处江淮间。东越地遂虚。”可见,现居住在城村的村民,均不是原本的闽越族人,他们主要是由中原的赵、林、李三大家族成员组成,如今赵氏人口最多。相传三姓都是中原望族,为躲避战乱逃难于此。林氏家族最先迁入,时间为南宋理宗瑞平年间,赵姓于元至正年间迁入,李姓于明洪武年间迁入。宋元时期,城村凭借优越的地位环境,手工业和商业逐渐兴起,明清时期达到繁盛,成为福建地区的水口要塞,享有“潭北名区”、“北方重镇”盛名。一直到清末五口通商,闽江的航运才逐渐衰退。抗日战争时期,或多或少受到战乱的波及,城村就此走向没落。

2 村落选址特征与原因

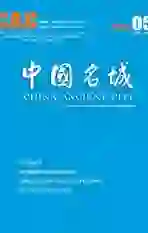

立村选址,相形取胜,就是在所处区域,通过对附近的地形、地貌、地势等自然环境,进行认真的观察比较,选用优胜之地,因势利导,趋吉避凶,实现安居乐业的美好愿景。[2]城村当地有句俗谚:“前有锦屏高照,后有青狮托背,左有宝盖桑麻,右有铜闸铁闸。”[3]图1形象地概括了城村三方绕水,四面围山,藏风聚气的风水格局。城村古村坐北朝南,缓缓铺展开来。北侧是武夷山脉连绵的低丘,与西侧的后门山共同抵御冬季的冷空气,村庄南侧和东侧是开阔的冲积平原,肥沃的农田为生活在农耕社会的村民提供了优越的条件。

2.1 安全防御性

城村先民因为躲避战乱,从中原迁徙至此,因此在村落的选址上格外注重安全防御的考虑。城村地处武夷山区,地形复杂,崇阳溪从西北侧向东流去,又转而向南流去,环绕整个村落,呈现出“玉带围腰”的格局,四周的群山和崇阳溪水为城村提供了天然的保护屏障。近几十年来陆续考古发掘的闽越王城遗址,与城村咫尺相望。当年这座王城选址于此,想必是考虑到此地易守难攻的地理优势。

2.2 便利可居性

我国传统的农业生产离不开水源和耕地。武夷山脉和崇阳溪水在保护村民免受战祸的同时,还赋予了村民独有的生活生产方式。一方面,崇阳溪是城村与外界沟通往来的重要渠道。古时候交通运输以水路为主要方式,据记载,城村古渡曾是闽北崇安、建阳的重要码头,当时商客云集,巨贾常驻。武夷特产——东笋、西鱼、南茶、北米在此集散,形成“白日千帆过,夜间万盏灯”的盛况。另一方面,从武夷山脉中蜿蜒流淌出的崇阳溪为城村居民提供了水源保障。在村子西北侧的入水口处筑坝拦水,引水进村,又在街道两旁设有消防排水系统,溪水由北向南、由西向东分流至全村,供给村民日常的生活和农业用水。再者,崇阳溪两侧形成有土壤肥沃的冲击平原,为村民提供了良好的耕地。当地村民还有在山坡上种植茶树的习俗,至今武夷山茶仍是当地村民的主要经济作物。一般来说,要求村落近水、近田、近山、近交通,这几点在城村的选址中都能一一对应。

由此可见,城村古村落在选址时,充分考虑了地理环境,以尊重自然、“天人和谐”为原则,从而形成了这一世外桃源一般的古老村落。

3 聚落空间布局及其建筑特征

城村在两千多年的闽越国时期就经历了战火的洗礼,现有的城村居民皆因躲避中原战乱迁移至此。虽然不是同姓聚居,但彼此之间互相扶持,荣辱与共。城村整体布局紧凑,呈现集中式布局的特点,四面寨墙环抱,沿北、东、南三面开四门,每座大门都有门楼,上设瞭望孔,具有重要的军事防御功能。门楼题刻依方向分别为北门“淮溪首济”、东北门“锦屏高照”、东南门“庆阳楼”、及南门“古粤”(图2)。每座大门附近分布几座庙宇,城村的庙宇、庵寺大多建在村子的边缘地带,推测是秦汉郊寺制的遗风。村内主街道呈“工”字形布局,以卵石铺面,街道串联了古粤广场、古渡口、祠堂、过街亭等公共活动空间,36条巷陌纵横交错,街巷两旁分设完善的消防排水系统,主街中央耸一楼,名曰“聚景楼”,是城村古村落中最高的建筑,登临远眺,村貌尽收眼底。聚景楼处于村落中心,和周边的民居共同构成了城村的格局。(图3)

3.1 聚落典型空间

3.1.1 水口空间

闽北地区有在村前水口种植风水林的习惯。据考证,风水林源于上古时代的社神崇拜。社神的标识以大树或丛林为社树与社丛,树木便成了“社主”的标识。[4]因此古人在村边、宅边、水口处种植风水林,用以标识村庄和居住地之所在。城村西北渡口是城村的古码头,崇阳溪水从这里流入村庄,码头周围共种植62株香樟树,平均树龄200多岁,其中最大的一株古樟树已有600多年,遮天蔽日,蔚为壮观。这些天然或人工种植的樟树,既美化了村口,为往来商人提供纳凉空间,同时又作为防御大水冲积,保护两岸民众的生态林。古渡口旁是一座建于清代的“天后宫”,天后又称作妈祖、始姑、祖姑、天妃,在城村林氏族谱中有一本《天妃实录》,书中详细记载了妈祖救人济世、羽化升仙的事迹。城村在历史上曾是闽北崇安、建阳的重要码头,因此妈祖便成为水上往来商船的保护神。(图4、图5)

3.1.2 街巷空间

街巷是古村落建筑群落的骨架和支撑,起到交通往来、通风换气和村民交流的作用。城村内的传统街巷较为狭窄,有4条主街和36条巷道,主街两侧以建筑正立面为主,多为商铺,尤其是串联神亭、聚景楼、新亭的大街,以聚景楼为中心,是村民进行交易往来的场所,每逢墟日,村民就会来此交易买卖,狭窄的街巷空间使得人与人之间的关系更为亲密。(图6)村内通往每家每户的次干道两侧多为建筑道路,以卵石和石板铺就,与道路平行的还有消防排水系统,从而实现大雨不内涝、中雨不积水、小雨不湿鞋的理想,方便村民出行。

在城村的街边巷尾随处可以见到幽幽古井,据说有99口之多,这里成为村民日常活动的重要空间节点,平日在此洗衣洗菜,闲话家常,还有孩童在周围玩耍。(图7)从现存古井沿口多处绳子的印记和表面光滑的包浆就可以想象昔日井边热闹的景象。(图8)村落水井之所以数量众多,除了满足日常使用的要求,此外如子孙井、一统乾坤等,还被赋予了多种寓意,包含着村民对生活的美好愿景。

3.1.3 广场空间

位于城村南门的村口广场是由一组明清时期的古建筑群围合而成的空间节点,包括古粤门、百岁坊、兴福寺、古粤寺、古戏台、赵氏家祠,以及其他古民居建筑。广场东、西、北三面围合,南面开敞,分别有两条街巷通向村中。广场周围各种公共建筑和居民建筑,形象各异,层次丰富。就屋顶形式来说,三门牌楼的百岁坊和兴福寺为歇山顶,四角起翘,搭配周边高高低低的硬山屋顶和层层挑出的马头山墙,轮廓起伏,形态优美。(图9)

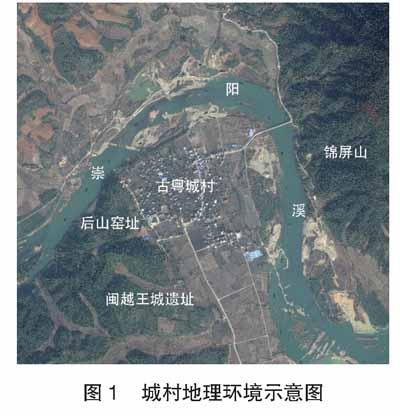

3.1.4 过街亭空间

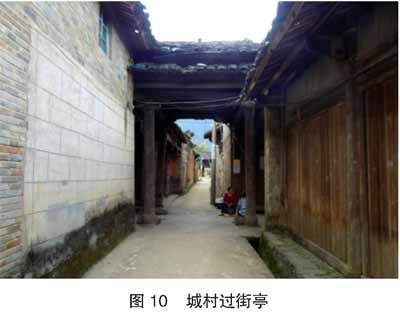

位于卵石铺就的井字形街道空间的交叉处,多有过街亭(图10),目前保留下来的有七座。多为三面朝街,形状呈方形或八字形,屋顶或重檐,或歇山。过街亭一方面为村民平日农闲时段提供谈天说地、纳凉避暑的空间,另一方面,当邻里或家族之间就某个问题出现矛盾,发生争执的时候,大家便一路吵嚷来到过街亭下,族中的长老也闻风而来,了解事情原委,劝说双方冷静,解决双方争端,化干戈为玉帛。最后就像其他地方一样,泡壶茶,大家共同饮下就算讲和。因此,过街亭不仅是景观休息亭,还是议事亭,是每个区域的中心。聚景楼是全村最大的过街亭,处于城村的中心,为大街和横街的交叉处,上下两层,上层为观景台,设有木梯可供攀爬,可以看到整个村子的全貌。这里也是全村的制高点,想必是类似钟鼓楼那样的存在。聚景楼(图11)也是村内的风水建筑,村落的布局以此楼为中心,按对景和聚景的手法处理,使得看似随意的建筑布局,有着内在的深意。如今的聚景楼仍然是村中核心建筑物,村民把这里作为集市交易的场所,每到节日热闹非凡。

3.2 建筑特征

城村所在的闽北地区建筑属于徽派建筑,同时受到中原移民文化的影响,建筑平面布局以传统的天井式合院为单元,建筑外观可以找到徽派建筑灰墙黑瓦的特征,灰墙里包裹着厚实的夯土,马头墙高高低低挺立。

3.2.1 合院式的空间布局

村中现存的明清古建筑中,祠堂和住宅都以典型的合院式布局为主,平面以三合院为一单元,根据院落之间的组合方式,可以分为单进式院落、多进式院落和多跨式院落。前两种适合于人口不多的家庭,但对于几代同堂的大家族而言,仅仅是多进式院落已经不能满足居住的要求,这时候就会向横向发展,多进院落并联形成多跨式院落,跨与跨之间以“弄”联系,为日常生活的主要通道。

以最简单的三合院为例,平面多呈对称布局,中间为厅堂天井,两侧为左右厢房,建筑周围都砌筑院墙,再加上高高的封火山墙,整体是较为封闭的。合院式住宅的院门多在正对堂屋的中轴线上或偏于一隅,院门设在中轴线上时,一般会经由倒座从屏风或影墙的两侧,绕过天井进入屋内。中间的天井是建筑内部采光通风之所在。除公共建筑外,普通民居的天井都极为狭窄,这和福建地区纬度较低、雨水充沛有关,夏季居住其中十分凉爽,但因遮挡了大部分阳光导致冬季较冷。天井同时兼有美化环境、通风采光和蓄水防火的功能。除此之外,天井还是人们敬天、敬神的通道,是天人合一的产物。城村居民常常在天井中摆放高脚架,上置兰花或一口大缸,有四水归堂之意。(图15、图16)

多跨式住宅中作为跨与跨之间联系的“弄”,其作用和岭南地区传统建筑中的“冷巷”十分相似,起到调节室内热环境、通风防火的作用。此外,在实地调研中,当地村民还介绍说,这种把家家户户联系起来的“弄”,还有防御的功能,如遇战乱,官府来村中抓壮丁,村民可通过“弄”躲避官府的捉拿。而这种互通的弄也从另一个方面反映了城村中人们的和睦与团结。

3.2.2 丰富的立面造型

3.2.2.1 乡土材料的运用

城村传统民居主要采用外夯土墙承重,内木构架承重的结构体系,就地取材、因材致用。城村所在的闽北地区以生土、卵石、砖块作为建筑材料。一般在自然地面以上砌数层卵石,其上以板筑夯土外墙,富裕的大户人家在夯土外墙表面还会再包一层砖,普通人家就仅在门框处用砖包边,厚达45-60cm。根据天然材料的不同性能,顺应功能、结构、构造的需要,恰当的运用在不同部位,正是民间住宅之所长。[5]例如常常用坚实而具有避水性能的卵石、砖石做墙基或底层,用热惰性极好的生土围护墙体,用轻质抗拉的木材做上部屋架和阳台、吊脚楼等悬挑构件,用防水而轻薄的粘土烧成瓦做屋盖和装饰部件,总之,充分利用材料的优势性能,达到适用、经济、美观的效果。

城村保留很多古建筑,虽然从整体上看手法一致,但是细部处理却千差万别,这也是古建筑的魅力之一。城村运用最多的建筑材料就是生土和砖石,一面墙自下而上甚至可以出现卵石、砖、夯土、木等数种材料。卵石为基地,上部以砖加固衬垫,夯土墙体为主要材料,二层立面的外侧则设置了长排的木质栅栏,这种搭配使用,让每一种材料的优点都发挥到淋漓尽致,给人很大的感触。走在城村中,一面墙上多种材料的使用,相邻两面墙上不同材料的对比,相同材料的不同运用与不同堆砌方式,令人耳目一新。

3.2.2.2 对比手法的运用

城村的现有建筑中除了不同材料之间的对比关系,还通过主从、虚实等对比,达到千姿百态的艺术效果。

主从分明:城村传统民居入口处多设有门檐、门框等构件,或用两侧山墙夹持中央入口。门檐又分为木构和砖石结构两种,巨大的挑檐,产生阴影变化,从而突显其重要的地位。

虚实对比:运用吊脚楼或阳台向一面或几面出挑,上层是木结构,下层是土墙或石墙,这样的做法不仅扩大了使用空间,同时还形成了虚与实、光与影的对比,使得建筑造型既富于变化而又和谐统一,既轻巧通透,又坚实有力。

3.2.3 建筑细部装饰

城村传统民居装饰丰富多样,木雕、砖雕、石雕被广泛运用,木雕主要应用于室内屋架、门窗及门檐(图20),砖雕和石雕主要应用于门头、门额、门楣、门脸。城村古民居中的装饰题材还反应出当地受朱熹理学思想的影响,处处隐含着“仁义礼智孝”的传统道德思想。

凡聚族而居者,多建有家族祠堂。家祠作为凝聚家族精神的场所、宗法制度的象征,祖先们往往会把对子孙的祝愿寄托在建筑雕刻、彩绘图形和楹联文字当中。林、赵、李三氏祠堂中的门楼砖雕以林氏家祠最为气派壮观。饰于林氏家祠门楼下方的太阳花纹,透雕工艺,寓意吉祥如意,代表着希望与幸福。

中国古时的人们在寄托心志、表达情感的时候往往是含蓄抽象的,体现在建筑装饰中,就是大量使用谐音、暗喻、象征等手法。例如,在城村大街9号门楼门楣正中部,采用高浮雕加透雕,图案中部是一个牌坊式龙门,两侧鲤鱼相争腾跃。“鲤鱼跃龙门”,象征读书人科举高中,从此平步青云,光宗耀祖。图中除龙门用静态的横线和直线外,其余的景物,如涌动的水浪、舒卷的云朵、以及摆尾跃起的鲤鱼,均用波曲流转的动态线条,就连边框也选用曲曲多变的开光样式。在对称的构图中,这些线条动静对比强烈,使画面左右呼应,营造出喧闹欢腾的艺术效果。[6](图21)除此之外,“平升一级”、“封侯挂印”(图22)、“一路连科”“多子多孙”等题材,随处可见。

从细部装饰艺术中可以看出,古代城村人在“耕读”、“入仕”等传统思想的影响下,形成了良好的道德规范和社会风尚。村口一座皇帝钦赐的“百岁坊”和村中保存完好的“进士第”即是佐证。

4 小结

武夷山城村,这座有着千百年历史的古村落,承载着历史的沧桑,其得天独厚的地理优势和严谨的规划设计,使其具有较为完整的安全防御体系、道路交通体系、生产生活体系,是理想的人居环境。村落布局因地制宜,遵循对景、聚景的设计手法,合院式空间布局合理,建筑特征反映了当时的建造水平,在道家传统观念和儒家道德规范的影响下,散发出自身独有的魅力。2007年被评为中国历史文化名村。

城村作为我国为数不多的留存较为完整的古村落,理应被良好的保护起来,但随着时代潮流的冲击,以及缺乏合理的保护和管理,古民居的地域特色正在逐渐被钢筋水泥的现代化所吞噬。本文通过对城村古村落聚落空间和建筑特征的研究,以期为今后对其进一步保护和发展奠定基础,从而使古村落的风貌和文化传统得以继续传承。

参考文献:

[1]陕西省文化遗产研究院.武夷山城村汉城遗址总体保护规划[S].2006.

[2]陆琦.广府民居[M].广州:华南理工大学出版社,2013:27.

[3]萧天喜.武夷山遗产名录[M]. 北京:科学出版社,2011.

[4]陈颖华.闽北风水林趣谈[J].福建林业,2013,(2):18-20.

[5]黄为隽,等. 闽粤民宅[M]. 天津:天津科学技术出版社,1992:24.

[6]高绍萍,林连芝,赵福凤.浅谈武夷山城村古民居砖雕艺术[J].福建文博,2009,(3):51-55.

责任编辑:蒋亚林