基于学科价值挖掘的学优生培养研究*

——以苏教版《化学反应原理》模块“溶液的酸碱性”教学为例

2016-05-05姜晓明张贤金吴新建

姜晓明 张贤金 吴新建

(1福建省福州第一中学 福建福州 350108;2福建教育学院化学教育研究所 福建福州 350025)

基于学科价值挖掘的学优生培养研究*

——以苏教版《化学反应原理》模块“溶液的酸碱性”教学为例

姜晓明1张贤金2吴新建2

(1福建省福州第一中学福建福州350108;2福建教育学院化学教育研究所福建福州350025)

摘要:介绍了苏教版《化学反应原理》模块“溶液的酸碱性”一课的教学设计及实施过程,基于学优生发展的实际需要,应用科技前沿素材帮助学生了解溶液酸碱性在医药领域、纳米科技的应用以及在科技领域的测量方法,让学生感受化学学科的价值和科学技术的发展过程,激发学生的科学好奇心、崇敬感,激发了学习化学的内驱力,使学生全身心地投入课堂学习活动,提高了教学效率。

关键词:酸碱性;学优生;学科价值;科技前沿

*本文系福建省教育科学“十二五”规划2015年度立项课题“基于学科本质和价值的高中化学课堂教学研究”(课题编号:FJJK15-458)的研究成果之一。

溶液的酸碱性是高中化学重要的基础理论内容,《普通高中化学课程标准(实验)》对本单元的学习提出如下要求和活动建议:(1)能进行溶液pH的简单计算。(2)初步掌握测定溶液pH的简单方法,知道溶液pH的调控在工农业生产和科学研究中的重要作用[1]。而这正是化学学科价值的体现。针对一些不满足教材知识的简单传授,喜欢挖掘更多学习内容的学优生,教材中的几个应用略显简单,如何适当地挖掘一些超越课程标准的教学内容,使学生站得更高,望得更远呢?针对这一问题,笔者对苏教版《化学反应原理》模块“溶液的酸碱性”的内容进行了教学设计,并进行了教学实施,取得了较好的成效。

一、设计思路

在教学中,学生是主动选择知识的主体,在教师设置的教学情境中,学生参与度的大小,参与的积极与消极,是对教师教学智慧的考验。通过一些真实科技情景、化学应用案例向学生介绍化学学科价值,产生学习的内驱力,从而使学习活动有的放矢。这种不只是“以考试为目的,盲目地做题与机械地背诵,”而是一种“真正为了科学,感兴趣,想知道是怎么一回事而学习”的学习态度,会使学生在学习过程中产生一种崇敬感,提高所学知识的学习效率。从而也体现了教师的价值。

细读苏教版《化学反应原理》模块“溶液的酸碱性”[2]一节,教材中主体部分有四块教学内容,两实:溶液酸碱性的表示方法、pH_试纸的使用;两虚:溶液酸碱性测定的意义、pH计的介绍。教材设计有虚有实的目的何在?是虚的内容一笔代过只教实,还是先虚引发学生学习动力,更好地教“实”;抑或是先务实再务虚,让学生继往开来?能否做到夯实基础与追求卓越并行,每个教师都有自己的思考和看法。

针对本校学生学习能力很强的特点,笔者大胆地对教材进行了二次开发,增加了一些与本课有关的前沿性科学知识、pH试纸的使用实验、现代pH的测量方法介绍。试图通过这些学科价值性知识的开发,提升化学学科在学生心目中的应用价值,使学生在明确学习目的的情况下自主学习。

二、教学过程

1.教学环节一:为什么引入pH这种表示方法?

[引课,问题1]关于溶液酸碱性大家已经有了一定的了解,请问地球上最常见的酸是什么物质?

[学生讨论]有的说醋酸,有的说盐酸,有的说碳酸,有的说硫酸。

设计意图:一个小问题激发了学生的思维,也促使学生另辟蹊径思考。最后教师给出答案是水,学生们小小的吃了一惊。(水其实符合高中化学酸的定义)马上就会有一个探究的欲望,产生下一个新的问题。

[问题2]水是酸,可我们知道它不显酸性,这又是为什么?

经过思考,学生明白判断一个溶液的酸碱性,只考虑氢离子不全面,还要考虑氢氧根的浓度。

[问题3]常温下,请分别计算浓度均为0.01mol·L-1的盐酸、氯化钠溶液、氢氧化钠溶液中氢离子及氢氧根离子浓度。

[教师]虽然溶液中的酸碱性同氢离子和氢氧根浓度都有关系,可是大家发现因为它们的乘积是常数,实际上是此消彼长的关系,我们只看氢离子也能说明溶液是显酸性还是碱性,以及酸碱性的强弱。因为溶液中氢离子浓度数值很小,为了表达更方便,引入了pH的概念。

[板书]pH=-lgc(H+)

pH,是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。这个概念是1909年由丹麦生物化学家瑟伦·索伦森(Søren Peder Lauritz Sørensen)提出的。

设计意图:概念是人们对事物本质属性的认识,是人们不断琢磨、精简出来的人类所认知的思维体系中最基本的构筑单位。一些概念的提出极大地方便了人们的生产生活。教师循循善诱的设置问题,展示一些在概念建立过程中的科学事实,让学生自己通过逻辑思考去建构相关概念,这比单纯的记忆和背诵教师讲授内容要更趣味,像自己发现的一样有成就感。

2.教学环节二:pH测量的意义,pH在现代科技领域有用吗?

[引导]溶液的酸碱性在生活中和科学研究中常用吗?有必要专门用pH来表示吗?我举几个例子:

(1)pH与生物医学

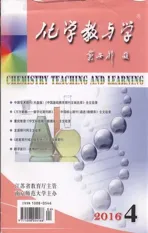

[教师]我们知道,所谓吃药治病,就是把体内细菌或病变细胞杀死。服用药物之后,药物是如何识别病变细胞而不误杀健康细胞?原来人体不同器官的pH并不相同,同一器官不同部位的pH又不相同(如图1中A),而病变细胞如肿瘤细胞(tumor cells)与健康细胞(healthy tissue)间也存在差异(如图1中B)。利用这个性质,科学家们研究出pH敏感材料来识别不同的pH环境,研究治病的药物往往是医学研究者的工作,可负责包裹药物分子的能在肿瘤细胞附近释放出来进而弱化肿瘤分子的药物包裹层却需要化学家来完成,而这层负责包裹的材料其实识别不了细胞,它识别的是pH。

图1 人体器官的pH

[投影]

(2)pH与纳米科学

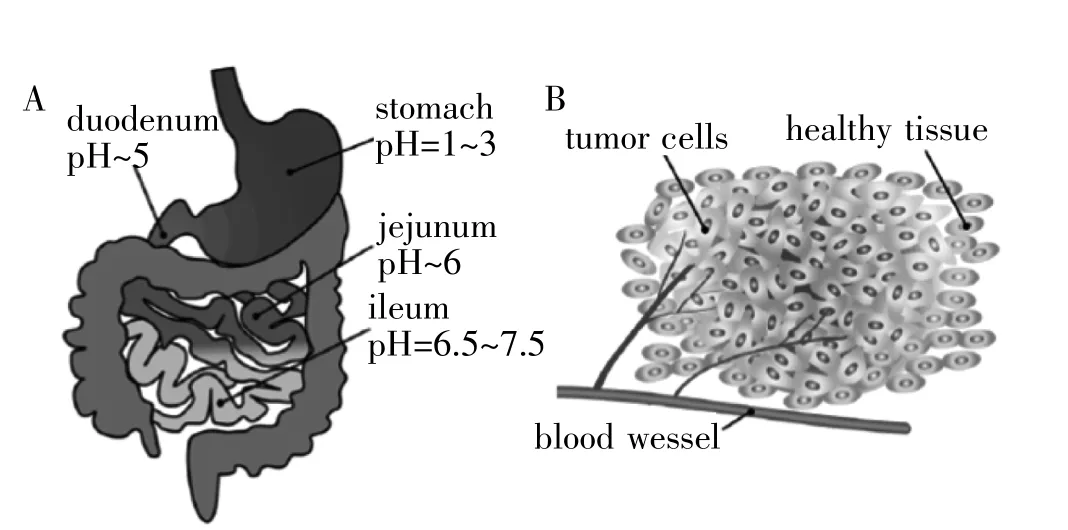

[教师]纳米材料的物理性质以及应用性能,取决于材料的尺寸和形貌,pH对形状调控有决定性的影响。图2中给出的是一种Au-Pd合金构成的一种纳米晶体材料。在晶体成长过程中,随着pH的降低,减慢了晶体在某一方向上的生长速率,而晶体在不同方向上生长速率的不同,就会决定晶体的形貌。据此科学家理论上可以通过调控pH,生成理想形貌特征的晶体。(图中2最左侧模型的晶体治疗肿瘤效果较好,而最右侧模型的晶体是很好的催化剂。)

[投影]

图2 Au-Pd合金构成的一种纳米晶体材料

(3)pH与生活

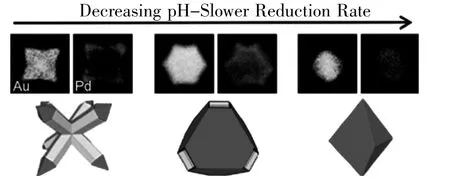

[教师]不同的洗发水,在配方过程中都有严格的pH。早期的洗涤剂大多是碱性,可在洗发过程中人们发现会出现头发不顺滑的现象,现在常用洗发水几乎都是酸性。

[投影]

图3 不同洗发水pH

由此,学生们得出结论:精确pH的测量,具有重要意义。

设计意图:笔者选取了几个略显前沿的pH应用案例,较好地吸引了学生的注意力,幻灯片中采用具有浓郁科研气息的图片素材也给学生以科学视野的启迪。同时,图片的学术性和专业性,也能使学生“亲其师而信其道”。而最后一个洗发水的例子,笔者选取了一个最近的社会热点,明星所代言的洗发产品引起网络和社会热议的图片素材,学生在捧腹大笑的同时,也从严谨的科学视野中放松过来,准备进行教学的下一实验环节。

3.教学环节三:pH用途这么多,如何测量呢?

pH测量方法一:比色法——pH试纸

[学生实验]常见物质pH测量(药品准备:0.01mol·L-1的盐酸、氯化钠溶液、氢氧化钠溶液及学生自备的学校的饮用水、洗发露、精油、柠檬水、农夫山泉等)。

[投影]pH试纸使用注意事项。

[任务一]桌面药品及生活中感兴趣溶液pH测量。

[任务二]将盐酸、烧碱溶液稀释100倍后测溶液pH。

[实验探究]如何用pH试纸解决生活中问题?

[资料信息]已知有反应:

HCHO+Na2SO3+H2O=H2C(OH)SO3Na+NaOH,利用该反应可以解决的一个生活问题是什么?

[引导]用什么办法可以快速判断反应发生?

[学生1]因为有烧碱生成就会有pH变化,可用试纸测pH变化。

[学生2]可以通过这个反应测量空气室内污染的甲醛[3]。

[引导]室内污染的甲醛一般含量很少,我给大家准备的实验药品甲醛虽然浓度已经很低,但可能比空气中的含量还是高怎么办?

[学生]可将其稀释100倍后滴到沾有亚硫酸钠溶液的pH试纸上,看滴加前后pH变化。

设计意图:通过教材中固有实验,强化实验的基本操作。而探究实验的设计是让学生感受生活中一些试纸比如“甲醛含量测试简易试纸”的基本原理也可能是我们使用的pH试纸的升级版本,将所学知识与生活实际相联系,给学生以“学而有用”的启发,继而将会“学以致用”。这就是我们所学知识的一个直观应用,体现了所学知识的实用价值。

4.教学环节四:真正的科研活动中又是怎么测量pH呢?

[引导]通过刚才的试纸的使用,及同学们pH测量结果的汇报,老师感受到大家学习的热情,以及已经学会了试纸的使用,但大家觉得试纸有没有什么局限?

[学生]有时候感觉所测药品的pH介于7-8,4-5之间并不好说具体是多少,所以不够精确。

[教师]这个问题,其实我们可以换更精确的精密pH试纸就可以比较好的解决,但它的另外局限性就很难解决了,比如它适用于宏观体系,而且比较浪费药品(滴的过程中损耗)。那真正的科研领域如何测量呢?

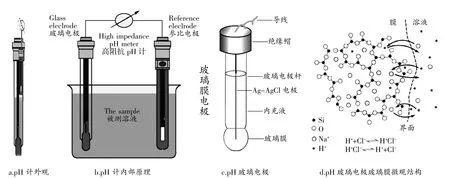

pH测量方法二:电化学法——pH计

[投影资料]世界上第一支pH计(酸度计)。

pH计原理——原电池原理

简单说,pH计的内部原理是两个电极,其中一个电极用特殊材料做成,可以吸引并只允许氢离子通过,而氢离子浓度和电极电动势之间有线性关系,科学家利用这个原理将电动势大小转变成pH大小,并可以直接从pH计屏幕上读出读数。

[投影]

[学生活动]请几个学生用pH计测量刚才用pH试纸测的试剂,并投影展示。

图4 pH计外观、原理和内部结构

设计意图:pH计采用的是我们曾经学过的原电池及阳离子交换膜的原理,而对pH计原理的介绍可以加深学生对pH的理解,正如一个哲学话题“感觉到了的东西我们不能立刻理解它,只有理解了的东西才能更深刻地感觉它。”还有值得一提的是在介绍pH电极的同时,学生们还认出了一个我们熟悉的名字,哈伯(Fritz Haber)这一化学史上赫赫有名的合成氨反应的发明者。也让学生们感受了科学家们的科研领域之广,对社会贡献之大。

[引导]pH计测量pH的优点显而易见,快速、灵敏、准确,也不耗药品。但缺点是要宏观体系,试剂量太少不能测,也不能测活体pH。那还有别的办法吗?

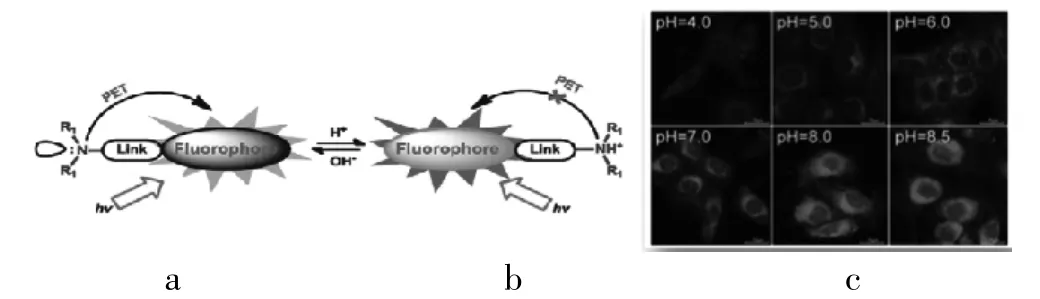

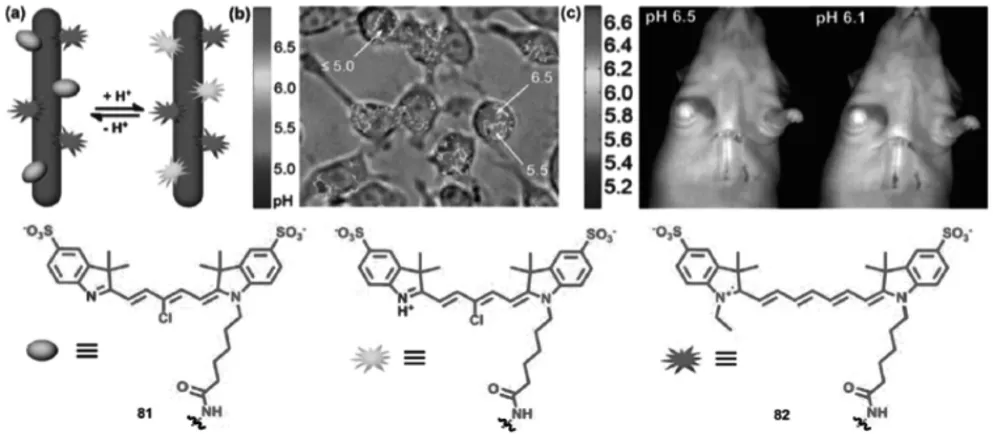

pH测量方法三:荧光探针——荧光传感器

科学家发现溶液酸碱性不同会引起一些纳米材料表面电荷变化(如图5中a),继而影响纳米材料发光强度(如图5中b)或者颜色改变(如图5中c),因此在光源照射下,不同pH环境下纳米材料会发出不同光。而纳米材料空间上的优势,以及不产生生物损伤的优势使活体检测pH成为可能,因此常作为荧光探针,进行生物体内病变处的活体检测(因病变体细胞和健康细胞pH不同)。如图6可以检测出小白鼠健康状态和病变状态pH的不同,继而确定病变部位。

[投影]

图5 溶液酸碱性对纳米材料表面的影响

图6 白鼠健康状态和病变状态pH的不同

[总结]“化学——人类的生活,人类的未来”。大家看了这里展示的pH测量的三种方法,可以看到科学的进步极大地改变了这个社会。每个人都有自己的梦想,你的梦想又是什么呢?这里送给大家一句话,这句话是发明酸碱指示剂的伟大科学家波义尔所说“人之所以能效力于世界,莫过于勤在实验上下功夫。”

设计意图:让学生在学习化学的同时,感受到一场科学研究的盛宴。作为21世纪的中心学科,“迅猛发展的化学已成为生命科学、材料科学、环境科学、能源科学、信息科学等领域的重要基础,它在解决人类社会发展过程中面临的有关问题、提高人类的生活质量、促使人与自然和谐相处等方面发挥着重要的作用。”[4]但近年来,生命科学、医学、计算机技术等学科在媒体及网络的宣传下,埋没了化学的相关成就,事实上,当代科学是多学科交叉的结果,笔者挖掘出来的几个例子让学生深切体会到了化学学科在当代科学研究中的重要价值,它贴近生产生活及科研实际,让学生感受化学知识不可替代的实用价值,也为学生未来的职业规划提供选择的依据。[5]

三、教学反思

学习有价值的知识,是所有学习者的正常思维。作为学生认识化学、学习化学、喜欢化学的引路人,能够认真精准的挖掘教材学科知识背后隐藏的学科价值,并以适当的方式展示给学生,透过这些有价值的知识本身,将学生吸引,继而阐述化学学科博大精深的学科观念、思想方法、人文内涵就会水到渠成[6],而非矫揉造作。基于此,化学教师有责任在备课讲课时充分挖掘生活中、科研中的学科价值,并将这些同自己所教学生特点、课程内容、目标设计、教学实施等相关教育环节相结合,通过合理设置,将学科价值发挥到最大。学生在天生的好奇心、求知欲的驱使下就会自然而然产生学习的积极性,最后结合适当的动手实验,不断强化,使学生产生一种化学“有用、会用、想用”的情感。

公众科学素养是科技发展的土壤,“对科学研究喜欢、好奇、有一定的了解”是起码的科学素养。许多同学在学习化学的时候并不理解化学学习的意义,它的价值是什么?学了能干什么?这样久而久之,必然学习乐趣全无,只为应付考试,也就无从谈起科学素养,这样也很难持续不断地推动我国的科技创新,真正赶上发达国家。诚然,一节课不敢妄谈什么学生就有了科学精神,但涓涓细流,终成大海,教师在每一堂课中都有所涉及,必然会潜移默化的影响学生们,不断挖掘有利于开阔科学视野的课程资源[7],定能提高学生对科学研究的热爱。更让笔者想起以前毕业典礼上大学教授的一段话:“你们将来教化学,目的不应该是造就几个专业的化学家,而是用你们的热忱尽力启蒙学生们爱科学的精神,让他们感悟到科

学也是美的。”

参考文献

[1]中华人民共和国教育部.义务教育化学课程标准(2011年版)[M].北京:北京师范大学出版社,2012

[2]王祖浩主编.高中化学教学参考书·化学反应原理(选修) [M].南京:江苏教育出版社,2005

[3]孔小波.巧用pH试纸测甲醛[J].中学化学教学参考,2002,(10)

[4]中华人民共和国教育部.普通高中化学课程标准(实验) [M].北京:人民教育出版社,2003

[5]陆军.培养学生学科观念的化学课堂教学策略[J].化学教学,2013,(5)

[6]王道俊.知识的教育的教育价值及其实现方式问题初探[J].课程·教材·教法,2011,(1)

[7]于世华.课程知识的可能价值[J].当代教育科学,2015,(4)

doi:10.3969/j.issn.1008-0546.2016.04.018

文章编号:1008-0546(2016)04-0049-04

中图分类号:G633.8

文献标识码:B