用微课弥补化学课堂中的智力差异

——化学微课制作使用心得

2016-05-05庞红梅

庞红梅

(南京市宁海中学 江苏南京 210024)

用微课弥补化学课堂中的智力差异

——化学微课制作使用心得

庞红梅

(南京市宁海中学江苏南京210024)

摘要:根据教师教学和学生学习过程中所遇到的困难制作合适的微课来弥补学生的不同智能的差异,从而弥补课堂教学上的不足,可以帮助学困生进行预习、促进难点的理解、难题的反复学习或激发学生兴趣,提高学生的参与度等多个角度弥补化学课堂中的智力差异。

关键词:化学;微课;智力差异;互联网+;多元智能

加德纳在1983年出版的《智力的结构》一书中,首次提出并着重论述了多元智能理论,他认为每个人身上都存在着八种智力,即:语言智能、逻辑智能、空间智能、运动智能、音乐智能、人际智能、内省智能、自然探索智能。不同的人在不同的智能上存在差异,但每个人都有自己的优势。

多元智能理论为教师们提供了一个积极乐观的学生观,即每个学生都有闪光点和可取之处,但同时我们也会发现,不同的孩子在某一些智能方面存在一定的差异,在学习过程中也会有相应的困难。常见的有:逻辑智能偏弱的孩子在理科学习的理解方面欠缺,不易理解思维能力要求较高的内容,反应较慢,需要反复咀嚼消化,才能将问题思考透彻;语言智能有缺陷的孩子在语文、英语的学习上会有困难等等。所以我们面向全体孩子进行教学时需要尽可能弥补因为不同的智力差异导致的学习困难,即因材施教。

我们不难发现在课堂教学中无论我们怎么设计教学方案,也不可能兼顾到每一个孩子,这时我们则需要课后来进行弥补,在互联网迅猛发展的今天,“微课”的开发和利用为“因材施教”提供了一个非常好的形式。

“微课”是指按照新课程标准及教学实践要求,以视频为主要载体,记录教师在课堂内外教育教学过程中围绕某个知识点(重点、难点、疑点)或教学环节而开展的精彩教与学活动全过程。

“微课”是对课堂的一种很好的延伸,具有很好的针对性,可以针对某些知识点进行教学,也可以针对部分学生进行教学,和一般PPT相比有下列优势:

1.“微课”可以在录制PPT后,配以教师讲解,有完整的思路去引导学生思考,学生可以反复学习,不懂的地方加以理解消化,最后形成自己思路,建构自己的知识体系。

2.“微课”形式多样,可以将视频、动画、实验等多种元素与PPT加以结合,按需整合。

3.“微课”内容少而精,问题聚集,主题突出,还可以与学生形成互动。

因为微课的优势和教学的需要,笔者从一年前开始制作和使用微课,下面通过制作的几个示例来分享我在制作和使用过程中的一些心得体会。

一、利用“微课”帮助“学困生”进行课前预习

课前有针对性的预习,能提高课堂效率,尤其对学困生来说,预习可以对知识形成初步的印象,有助于课堂理解和增强自信心。但目前学生课业比较繁忙,预习不能做到位,若是教师有具体内容布置,并配有“微课”指导,学生可以有目的,有针对性进行预习,可以很大程度上提高学习效率。

下面以人教版高中化学必修一第四章第一节“无机非金属的主角——硅”的“微课”为例,谈预习课的微课制作。

硅单质及其化合物在工农业生产和生活中应用非常广泛,知识点比较碎,容易混淆,包涵了丰富的历史知识,考点也比较繁多,学生容易遗忘。我以硅及其化合物在历史上的应用顺序为主线制作了微课,课题为:在历史长河中寻找硅的足迹,内容包括四个篇章。

第一篇章:历史悠久的硅酸盐材料

内容包括瓷器、陶器、玻璃、水泥在历史上的应用、制作的原料、玻璃的制作原理;最后介绍常见硅酸钠的用途。最后用3个练习,与学生互动,学生将答案进行反馈。

第二篇章:变幻莫测的二氧化硅

内容包括二氧化硅的产品的应用及从实验常识和工业生产的应用学习二氧化硅与氢氧化钠、氢氟酸两个反应。

第三篇章:神奇的硅酸胶体

通过实验视频重点学习硅酸胶体的制备,简单介绍硅酸胶体的应用。

第四篇章:改变世界的晶体硅

主要介绍硅的应用及粗硅的制备。最后用5个练习,与学生互动,学生将答案进行反馈。

这节“微课”没有按照教学的流程进行学习,而是按照一条主线结合历史故事对硅及其化合物的应用进行学习,有一定的趣味性,仅仅使学生对知识点有所了解,难点有初步的印象,学习的方法和学生的合作学习仍留在课堂上,学生仍需通过课堂的学习和合作交流形成系统的知识体系。这节微课获得了南京市微课大赛一等奖,送全国参加微课大赛评比。

二、利用“微课”促进难点促进理解

对于部分逻辑思维能力较弱的学生,课堂上一些难点不易理解,课堂上教师又不可能反复讲解,也不可能留太多时间给学生思考,我们需要做到因材施教,利用课后的时间弥补课堂的不足,在过去,老师可以针对性地给学生辅导,今天,我们就可以利用微课弥补智力的差异。我们可以将难点的讲解过程做PPT配合讲解,或录制视频,学生通过学习后再加以练习。

如必修内容中的氧化还原反应方程式的配平方法,选修内容中的分子结构构型的判断,电解质溶液中离子浓度的关系,有机物同分异构体的书写方法等内容,学生不易理解和接受,需要反复思考,在思考过程中遇到问题时若能借助微课进行再学习,可以对逻辑思维能力较弱的孩子课后的自主学习起到一定的作用。

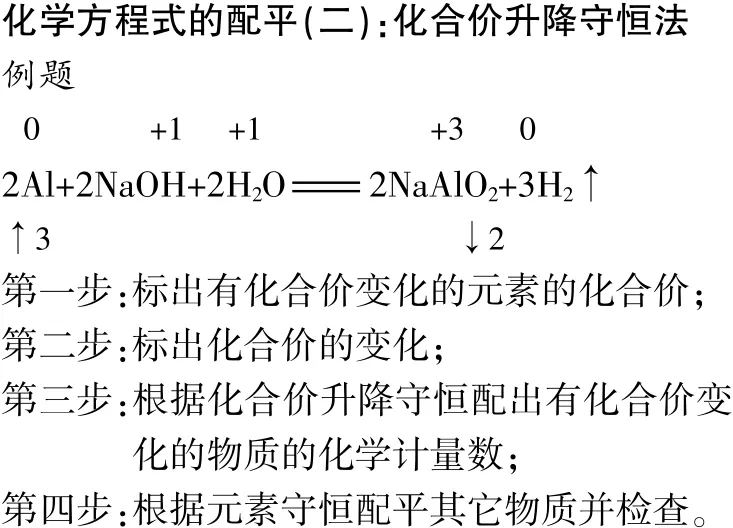

下面以“化学方程式的配平”的“微课”制作为例,谈教学难点的微课制作:

首先制作PPT,内容包括化学方程式配平的基本方法:奇偶法,化合价升降守恒法。将详细的配平过程在PPT中呈现,并穿插练习。然后录制PPT,同时对讲解过程录音,最后编辑,编辑过程中还可以再加注释。对选修化学的学生,可以制作“溶液中复杂离子方程式的书写”微课,详细讲解不同溶液中离子方程式的书写方法。

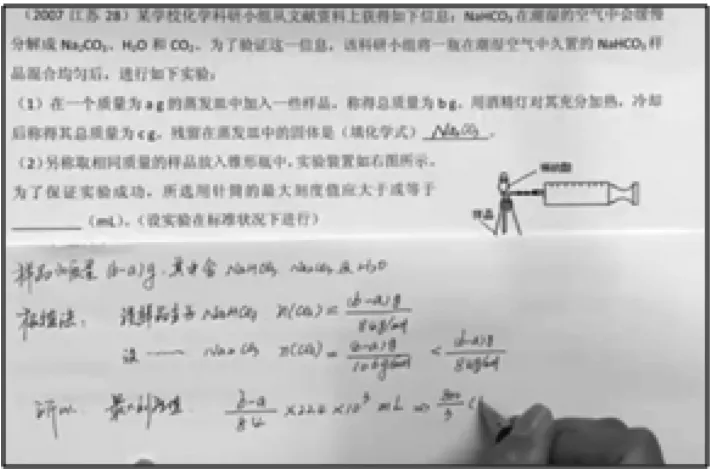

三、利用“微课”讲解典型试题

在江苏省化学学业水平测试的试卷中,选择题的最后一道题和全卷的最后一道题,是学生考试冲A的难点,对于一些思维能力较弱的孩子,尤其难度很大,教师课堂的讲解不能使每个孩子都很好的理解,还需要课堂之后更好地消化吸收。在进行学业水平测试的复习过程中,我将这两道题的解法在白纸上边写边讲,录成视频。发给学生,根据需要进行学习。

学生结合视频,反复理解,将题目吃透,从而弥补自己在思维能力差异上的不足。

四、利用多变的“微课”形式调动学生的学习兴趣

“微课”的优势在于形式可以多样化,空间很大,对于一些知识点的学习,记忆,我们可以借助各种方法,但若能借助学生的兴趣,则可以更好地激发和保持学生学习的动力,培养学生学习的自觉性和积极性;而使学生参与其中,体验这个过程,自主构建知识体系,可以起到更好的效果。

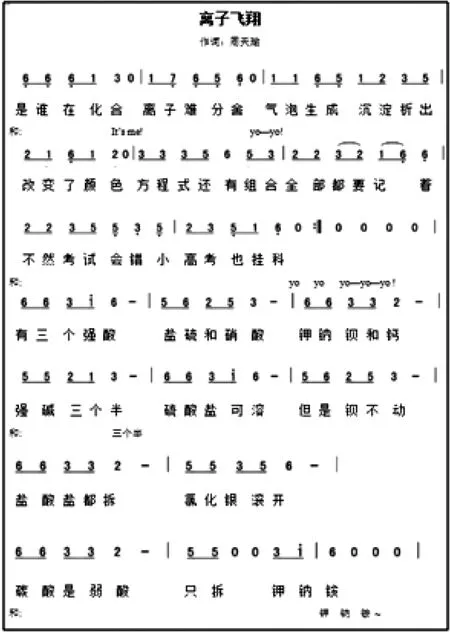

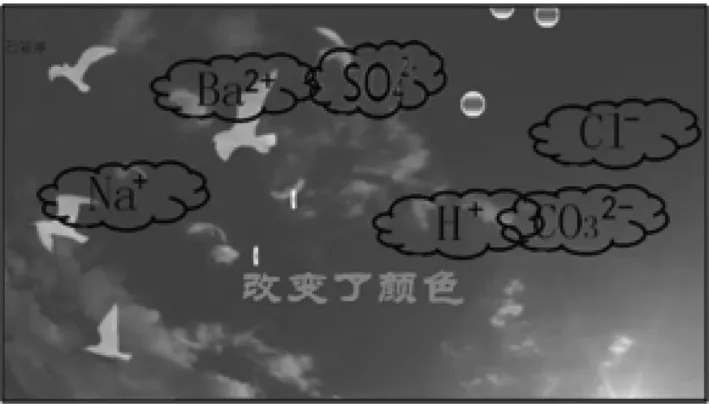

在进行离子反应方程式和离子共存的复习过程中,在知识点学习之后,我布置学生分小组将知识点填入一些熟悉的曲子中编成歌曲,在班上演唱。学生们将词填入“多啦a梦”主题曲编成了“化学A梦”;填入“自由飞翔”编成“离子飞翔”;还有“夜空中最亮的星星”,“那些拆不拆的事”“BABY CHEMISCTY”,“化学江南”等等,在班级开心地演唱。

我将“离子飞翔”进行修改,孩子们演唱,录音,然后进行编辑,制作动画,添加注释,制成微视频,让大家学着唱。

在这个“微课”的制作过程中,学生积极参与,在轻松愉快的氛围中记住了相关知识点。这也弥补了一些孩子记忆力不好的智力差异。

学生的智力差异决定了我们需要“因材施教”,但中国的分班制教学存在一定的局限性,所以我们需要通过各种途径来弥补这样的不足,而各种形式的“微课”,可以很好地帮助我们弥补这方面的不足。

五、合作开发“微课”的校本课程

微课的制作非常简单易学,不需要专业人员,教师可以根据自己的学科需要进行制作,所以有着很好的发展前景,而且在互联网迅猛发展的今天,更应充分利用“微课”配合教学,这也是互联网发展的需要,更好地促进了互联网+传统教育的发展。

但我们也应看到一个问题,微课制作需要大量的时间和精力,而教师教学任务普遍比较重,不可能每个人都有足够的精力进行微课制作,所以需要团队的合作。

以我们学校化学备课组为例,7个人可以进行分工,首先将需要进行微课制作的内容进行整合,确定课题。然后分工进行脚本制作,然后将脚本进行集体研讨,定稿后再进行分工,进行实验录像、教学录像、PPT制作和视频合成。通过大家的通力合作,形成适合本校学生的校本课程。

六、制作使用“微课”的几个注意点

若要使“微课”能有更好的情景,充分为教师的教学和学生的学习服务,我认为在制作的过程中还应注意以下几点:

1.有互动,有思考,让学生带着问题进行微课学习。

2.有反馈,有评价,将学习的内容进行运用。

3.画面简洁清晰,避免干扰,语言规范,内容严谨,没有科学性错误。

4.尽可能有趣,或逻辑清楚,能吸引学生,引导学生逐步提升。

以上就是我在一年里制作和使用微课的一些心得体会,微课的制作过程其实也是微教学研究的过程,在实际教学中把分析问题、解决问题的过程制成微课,简单实用,本身也是一个教学反思的过程,能有效促进教师的专业发展,很好提高教学效果,并提高教师学科教学与信息技术的整合能力,也是未来互联网+教育的需要。

参考文献

[1]百度百科多元智力理论(http://baike.baidu.com)

doi:10.3969/j.issn.1008-0546.2016.04.006

文章编号:1008-0546(2016)04-0016-03

中图分类号:G633.8

文献标识码:B