副肿瘤性周围神经病20例临床分析

2016-02-09肖梅红

肖梅红

副肿瘤性周围神经病20例临床分析

肖梅红

副肿瘤性;周围神经病;抗神经元抗体;临床分析

副肿瘤性周围神经病(paraneoplastic peripheral neuropathy,PPN)是指由肿瘤引起的非直接侵犯及非转移引起的周围神经系统病变,它并非由肿瘤转移或浸润及恶性肿瘤放化疗引起的副作用,也不是由营养障碍及血管性疾病等引起[1]。其在肿瘤患者中的发病率很低,临床较易误诊,现对我科自2010年1月—2015年4月收治及会诊的20例PPN进行回顾性分析,报道如下。

1 临床资料

1.1 一般资料 本组PPN患者20例,男9例,女11例;年龄45~76岁,平均63.5岁。发病至确诊时间20天~21个月,平均11.5个月。诊断标准[2]参照神经系统副肿瘤综合征诊断标准,强调原发肿瘤在副肿瘤性周围神经病诊断5年内出现或抗神经元抗体检测阳性。

1.2 临床表现

1.2.1 周围神经病表现 20例均亚急性起病或隐匿起病,症状逐渐加重。17例主要表现为四肢远端麻木、疼痛、感觉异常,14例呈手套、袜套样分布,2例单肢浅感觉障碍,4例仅有自主感觉异常;9例伴有肌力下降,2~5-级,7例远端重于近端,2例近端重于远端;15例有腱反射减弱或消失;5例有远端肌肉萎缩;6例有感觉性共济失调。

1.2.2 原发肿瘤 肺癌10例,其中小细胞肺癌4例;胃癌3例,乳腺癌2例,宫颈癌1例,前列腺癌1例,淋巴瘤1例,肿瘤未明确2例。原发肿瘤确诊方法:10例肺癌有3例气管镜活检、3例手术、4例通过影像学及特异性免疫学诊断;胃癌通过胃镜活检,其中2例手术;2例乳腺癌、1例宫颈癌、1例前列腺癌均手术;1例淋巴瘤通淋巴结经过活检证实。2例经影像学、超声及全身PET扫描检查未发现肿瘤。

1.3 实验室检查

1.3.1 血肿瘤标志物 20例中有明显升高12例,占60%。肺癌患者癌胚抗原(CEA)、糖类抗原199(CA199)、神经元特异性烯醇化酶(NSE)水平持续升高;胃癌患者CEA、CA199水平持续升高,乳腺癌患者糖类抗原125(CA125)水平持续升高;前列腺癌患者游离前列腺特异抗原(fPSA)和前列腺特异抗原(PSA)水平持续升高。

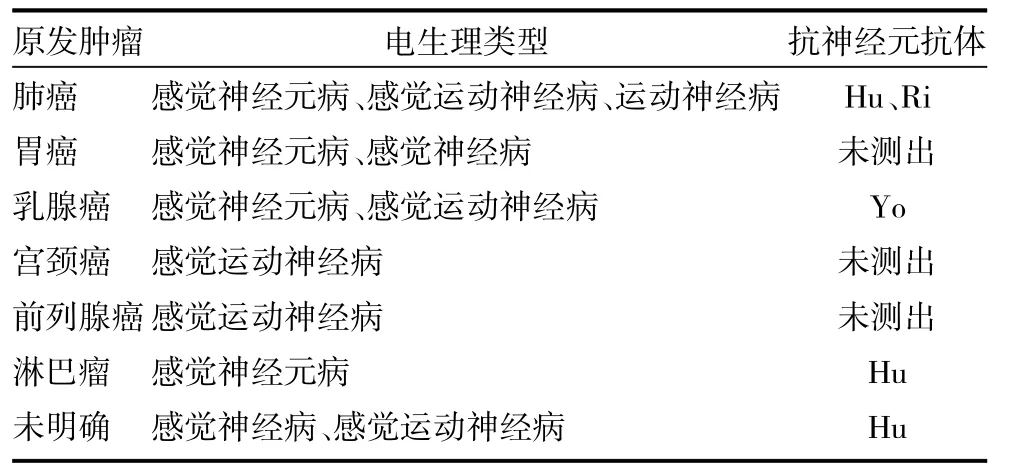

1.3.2 腰椎穿刺检查 共15例行腰椎穿刺脑脊液检查,其中仅2例细胞数偏高,1例10×106/L,1例16×106/L,正常值<8×106/L;13例蛋白含量升高至560~2720mg/L,正常<450mg/L。13例送神经元抗体检测,6例阳性,占46.2%,见表1。

表1 20例原发肿瘤和周围神经病类型及脑脊液抗神经元抗体

1.3.3 电生理检查 20例行常规神经传导速度和肌电图检查,分别检测双侧正中、正中感觉、尺、尺感觉、胫、腓总、腓肠、腓浅神经,选择性检测第一骨间背侧肌、拇短展肌、桡侧腕曲肌、胫前肌、腓肠肌、股内侧肌、三角肌,均提示神经源性损害,3例加做重复电刺激,其中1例有高频重复电刺激波幅递增。根据电生理特点本组20例中主要表现为感觉神经损伤8例(40%),主要表现为运动神经损伤3例(15%),表现为感觉运动同时损伤9例(45%)。

1.4 治疗方法及结果 本组20例中先出现周围神经症状,发现肿瘤依据后确诊16例,确诊肿瘤后出现周围神经症状2例,有周围神经症状但未发现肿瘤2例。本组行手术16例,或放、化疗治疗,并加用营养神经药物、糖皮质激素或免疫球蛋白等治疗,周围神经症状好转10例;4例单纯应用营养神经药物及糖皮质激素或免疫球蛋白治疗,周围神经病症状无明显改善。

2 讨论

周围神经病在肿瘤患者中的发病率为1.7%-16%,其中最常见的为肿瘤化疗药的副作用(约占60%)和脑脊膜癌变(占5%~15%),还有一些少见原因为肿瘤转移或侵润、感染、恶液质、缺血或副瘤性周围神经病,而PPN在所有肿瘤患者中的发病率小于1%[3]。多数先出现周围神经症状后才发现肿瘤,也可先发现肿瘤,后出现周围神经症状,或两者同时发现。其发病机制为:(1)肿瘤细胞表达与神经组织相同或相似的抗原介导的免疫应答一方面抑制了肿瘤细胞的生长,另一方面产生了抗神经元抗体,可造成神经功能缺失[4]。王锁彬等[5]认为副肿瘤周围神经病是肿瘤引起的自身免疫性疾病。目前已发现很多神经元抗体,以抗-Hu、抗-Yo、抗-Ri、抗-CV2、抗-Ma2 或amphiphysin抗体常见,通过抗原抗体复合物直接接触神经细胞致病,或抗体作用于细胞离子通道致病。Lanbert-Eaton综合征是抗体和突触前膜的电压门控钙通道结合致病。(2)肿瘤细胞分泌的神经因子如白介素、肿瘤坏死因子等导致神经肌肉组织病变参与副肿瘤周围神经病的发病过程[6]。(3)肿瘤细胞代谢的有毒物质和某些神经组织代谢的酶存在拮抗作用,也可损伤周围神经。

PPN的诊断目前尚缺乏特异性,需排除引起其它周围神经病的病因,约50%副肿瘤周围神经病患者血清或脑脊液中可检测到特异性抗神经元抗体[7]。对周围神经损害在前、肿瘤确诊在后的患者,常被延误诊治。本组20例患者有16例先出现周围神经症状,发现肿瘤依据后才确诊,2例为周围神经症状出现在发现肿瘤后,2例未发现肿瘤,但抗神经元抗体阳性,且经相关检查排除其他原因引起的周围神经病。其中误诊为格林巴利综合征4例,经免疫球蛋白、糖皮质激素激素治疗效果不显。及时发现原发肿瘤,在原发肿瘤得到效治疗后,PPN症状可有改善。单纯应用营养神经药物、免疫制剂疗效不明显,大剂量的糖皮质激素有可能致肿瘤扩散。

总之,PPN在临床上比较少见,部分医生对该病的认识不足,很容易误诊。对于以周围神经病变为主要表现,中老年发病的患者,不能用其他原因解释者,应警惕该病的可能,需完善相关的检查,及早发现潜在的肿瘤。目前PPN尚无特效的治疗,对原发肿瘤的早期诊治,可缓解患者的周围神经症状,改善患者生存质量,但总体预后不佳。

[1]吴江,贾建平,崔丽英,等.神经病学[J].北京:人民卫生出版社,2013:419-424.

[2]Graus F,Delattre JY,Antoine JC,et al.Recommended diagnostic criteria for paraneoplastic neurological syndromes[J]. J Neurol Neurosurg Psychiatry,2004,74(8):1135-1140.

[3]陈向军.副瘤性周围神经病[J].中国临床神经病学,2008,16(6):644-649.

[4]林江.副瘤性周围神经病30例临床分析[J].中国中医药现代远程教育,2008,6(10):1247-1248.

[5]王锁彬,贾建平.副肿瘤周围性神经病诊治分析[J].中国现代神经病杂志,2010,10(3):392-393.

[6]钱传忠,陈卓友.副肿瘤周围神经病15例临床分析[J].临床神经病杂志,2007,20(1):79.

[7]魏中华.副肿瘤周围神经病临床及电生理的特点分析[J].广东医药,2013,34(2):288-291.

(收稿:2015-09-21 修回:2015-10-15)

浙江中医药大学附属湖州市中医院神经内科(湖州 313000)