工作场所无礼行为的溢出和交叉效应:超越职场范围的负性作用机制*

2016-02-01

(武汉大学哲学学院心理学系,武汉 430072)

1 前言

工作场所无礼行为,作为“一种低强度的、意图模糊的和违背组织尊重规范的人际越轨行为”(Andersson&Pearson,1999),其发生通常会带来很多消极的结果。以往研究主要关注工作场所无礼行为给接收者带来的消极结果(表1对此进行了梳理)。工作场所无礼行为会增加接收者的压力水平,引起接收者的消极情绪和情感以及不良的应变行为。在工作场所无礼行为对接收者应变行为的影响过程中,接收者的消极认知(比如,人际不公平知觉)和消极情绪具有中介作用,且个人特征(比如,情绪智力、情绪稳定性、归因、心理弹性、应对策略和自我评价等)和环境因素(比如,社会支持、团队规范和共享无礼行为等)起调节作用。此外,工作场所无礼行为对接收者应变反应的影响存在性别差异。比如,工作场所无礼行为的男性观察者报告的不公平知觉(M iner&Cortina,2016),愤怒、恐惧和焦虑情绪更多(M iner&Eischeid,2012);而对于女性观察者而言,观察到的无礼行为与幸福感的直接关系更强(M iner&Cortina,2016),且表现出更多的士气消沉(M iner&Eischeid,2012)。

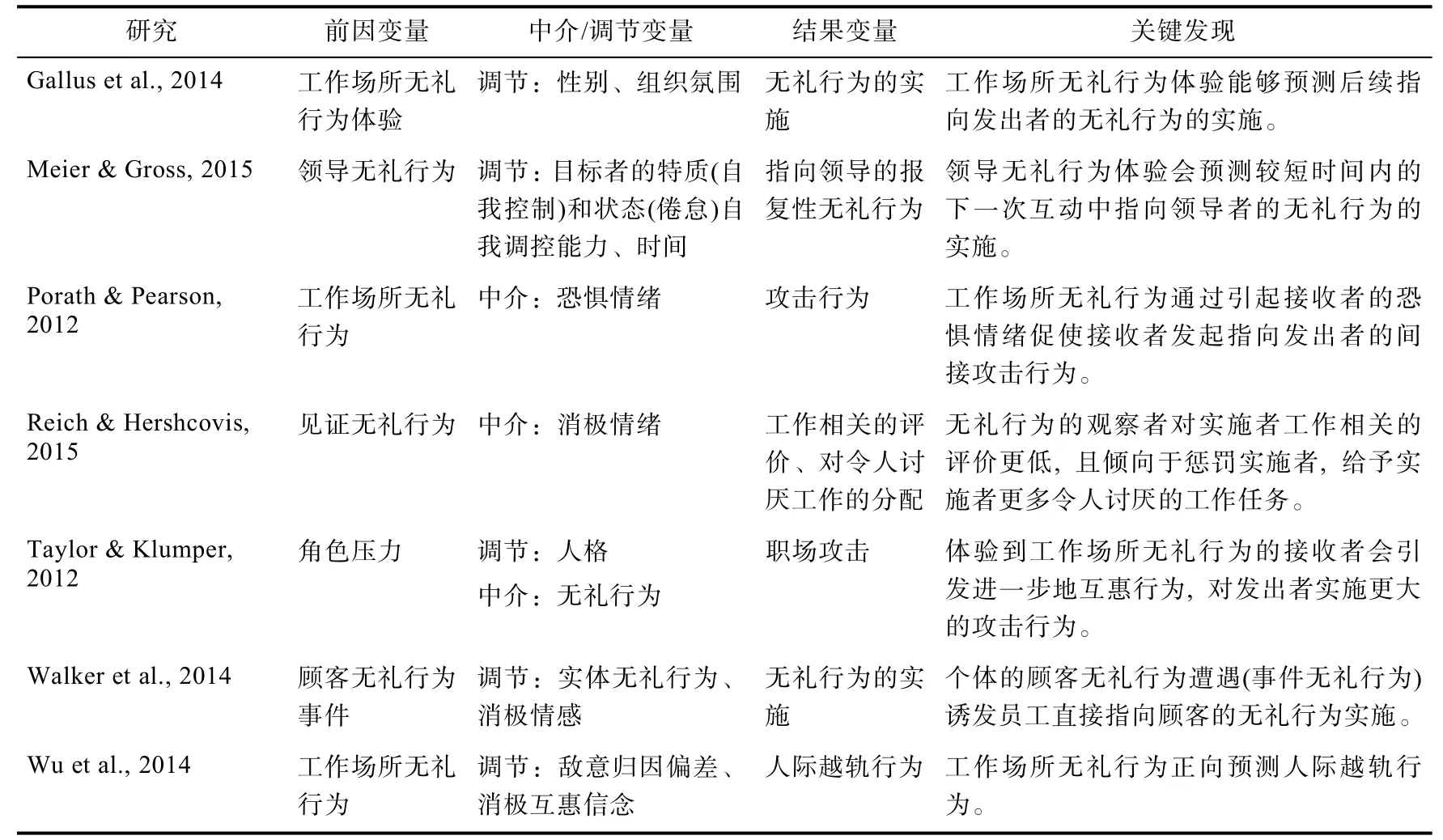

不仅如此,工作场所无礼行为的发出者也会受到该行为所带来的消极后果(表2对此进行了梳理)。自Andersson和Pearson(1999)提出无礼行为的“螺旋上升效应”,探讨无礼行为的恶化升级——表现为无礼行为和强度更大、意图更明显的人际越轨行为之间的关系,及其内在机制和边界条件是现有研究的一大热点(Beattie&G riffin,2014;Lim,Cortina,&M agley,2008;Wu,Zhang,Chiu,Kwan,&He,2014)。消极的互惠规范是理解无礼行为恶化升级的重要因素,它强调人们必须对他人的虐待进行回报,即报复是对虐待的适合反应,因为它有助于维持发出者和接收者双方力量的平衡,确保人际交往中的公平性(Wu et al.,2014)。工作场所无礼行为会通过接收者的消极情绪激发接收者煽动指向发出者的报复行为,包括基于互惠的无礼行为和强度更大的人际越轨行为的相关形式。外部因素中,时间在无礼行为恶化升级的消极互动中具有调节作用,无礼行为只在较短的时间内预测指向发出者的报复行为。另外,性别、组织氛围也是无礼行为螺旋上升的重要调节变量(Meier&Gross,2015)。当组织容忍无礼行为时,男性体验到无礼行为后更有可能实施互惠的报复性无礼行为。女性的无礼行为体验与增加的无礼行为实施相关,但不受无礼氛围的影响(Gallus,Bunk,Matthews,Barnes-Farrell,&Magley,2014)。个人因素中,工作场所无礼行为的接收者是否会煽动指向发出者的无礼行为及其强度大小,个人的人格(Meier&Gross,2015;Taylor&K luemper,2012)、实体无礼行为(Walker,van Jaarsveld,&Skarlicki,2014)、互惠信念和消极归因(Wu etal.,2014)等具有调节作用。

表1 工作场所无礼行为给接收者所带来的消极结果

表2 工作场所无礼行为给实施者所带来的消极结果

由此可见,工作场所无礼行为给接收者和发出者所带来的消极结果,消极情绪在这些过程中具有重要的中介作用;个人的认知和情绪特征与人格特征具有重要的调节作用;另外,外部环境特征也是重要的调节变量。

这些研究大多围绕工作场所无礼行为给行为发出者或直接接收者所带来的消极结果展开。事实上,无礼行为的消极结果并不局限于这两者,间接接收者也会受到无礼行为的消极影响,但这类研究通常关注无礼行为对工作场所内的间接接收者,比如对见证工作场所无礼行为的同事(Holm et al.,2015;M iner&Cortina,2016)所带来的消极结果。间接接收者还包括同事之外与直接接收者有关联的其他人,比如接收者的配偶。Ferguson(2012)的研究指出,工作场所无礼行为会损害接收者配偶的婚姻满意度和增加配偶的工作−家庭冲突。

此外,关于工作场所无礼行为给直接接收者所带来的消极结果,现有研究局限于探讨工作场所无礼行为给直接接收者的身心健康和工作相关结果带来的不利影响,而甚少探讨工作场所无礼行为在工作场所之外给直接接收者其他结果带来的消极作用。Lim和Lee(2011)与Ferguson(2012)的研究都指出,工作场所无礼行为的消极影响会向工作之外的家庭领域溢出,引起直接接收者的工作−家庭冲突。

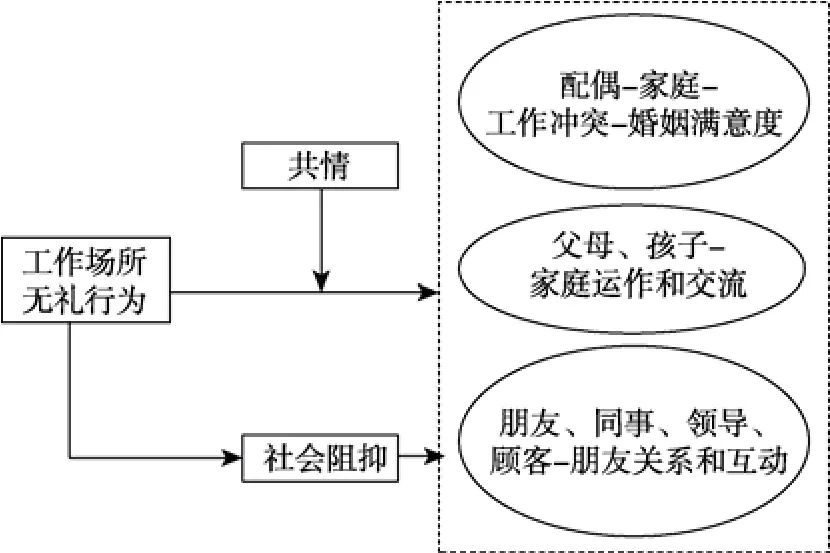

因此,本综述尝试厘清和总结工作场所无礼行为在工作场所之外给直接接收者和间接接收者所带来的消极结果,即工作场所无礼行为的溢出效应和交叉效应。具体而言,首先,我们分别总结工作场所无礼行为溢出和交叉效应发生的内在机制,即在向家庭领域的溢出效应中,探讨消极情绪和情感在溢出效应中的基础性作用,以及情绪或行为引起的压力传递在无礼行为溢出效应中的二级中介作用;在交叉效应中,分析共情在直接交叉中的调节作用和社会阻抑在无礼行为交叉过程的间接中介作用。然后,对工作场所无礼行为的溢出效应和交叉效应进行整合,构建工作场所无礼行为的溢出−交叉/交叉−溢出模型,展望未来研究方向。

2 工作场所无礼行为的溢出效应

“溢出”(Spillover)是指个体在一个领域中所体验到的情绪、态度和行为在同一个体内向另一领域转移的过程(Dionisi&Barling,2015)。它所体现的是体验在个体内跨领域传递的现象(Demerouti,2012)。现有研究通常考查体验在工作领域和家庭领域之间的传递和转移。关于工作和家庭之间的相互作用,有3种理论对此进行了描述:1)区分理论,认为一个领域内的因素只对该领域内的结果产生影响;2)补偿理论,认为工作领域和家庭领域内的体验是负相关的,缺乏工作相关刺激的个体会寻求更多工作之外的刺激体验;3)溢出理论,强调工作和家庭领域的体验呈正相关关系,即一个领域内的体验会正向影响另一领域内的体验,而这一理论得到了广泛的支持(Ferguson,2012)。根据溢出理论,一个人的工作体验可以被带回到家庭中;反之亦然,家庭体验也可以影响到个体工作上的表现。由此,我们认为“工作场所无礼行为的溢出”是指工作场所无礼行为所引起的消极情绪和应变反应会向其他非工作领域,尤其是家庭领域转移,并干扰其接收者在这些领域中的良好运作。

以往研究大量证明无礼行为会引起员工的工作场所内结果,事实上,无礼行为的消极影响已超出严格的工作场所结果,引起了员工的工作场所外结果。无礼行为不仅会增加接收者的心理困扰(Cortina,Magley,Williams,&Langhout,2001),还会损害他们的生理健康(Lim et al,2008;M iner,Settles,Pratt-Hyatt,&Brady,2012),比如增加抑郁和焦虑(Lim&Lee,2011)。这意味着无礼行为的消极影响会延伸到工作之外损害接收者更广阔的幸福感(Ferguson,2012)。事实上,研究发现无礼行为会增加员工的工作−家庭冲突(Lim&Lee,2011),并指出压力传递在员工的同事无礼行为体验和婚姻满意度的关系中的中介作用(Ferguson,2012)。通过梳理和整合文献,我们总结出如图1所示的工作场所无礼行为溢出效应的模型。工作场所无礼行为向接收者其他领域溢出后,会引起接收者的工作−家庭冲突和下降的婚姻满意度等消极结果。这一过程中,消极情绪和消极情感具有基础性的中介作用;另外,工作场所无礼行为引起的消极情绪/情感和消极应变反应会通过压力传递削弱接收者的婚姻满意度。

图1 工作场所无礼行为的溢出效应

2.1 工作场所无礼行为的慢性本质

工作场所无礼行为是日常生活中的琐事,它会以一种固定的和持续性的方式在每天的生活中发生(Lim&Lee,2011)。由于它是一种慢性压力源(Lim et al.,2008),工作场所无礼行为对接收者会产生持续性的影响。Lim等(2008)的研究表明员工在过去5年内的工作场所无礼行为体验会分别通过影响员工的工作满意度和心理健康预测员工的离职倾向和生理健康。另外,近来的研究指出,无礼行为的这种慢性特征还表现在无礼行为在日水平上的累积效应,即无礼行为不仅会影响接收者长期的情感反应,还会影响接收者短期内的情感反应。Zhou等(2015)对76名全职员工进行了连续10个工作日的日记研究,结果表明在控制上班前的消极情感后,日常的工作场所无礼行为体验能够正向预测下班后的消极情感。Nicholson和Griffin(2015)在控制每日的工作时间后,发现日常的工作场所无礼行为与下班后的情境幸福感和心理分离负相关,且第一天体验到的无礼行为能够预测第二天早上的修复水平。这些研究表明,工作场所无礼行为的接收者即使离开工作场所后,这种压力感也不会立即消失,它们会被带回到家中,干扰个体从事家庭活动的能力。Ferguson(2012)指出,正是工作场所无礼行为的这种慢性本质导致了无礼行为的消极体验向工作之外领域的溢出。

2.2 消极情绪在无礼行为溢出效应中的角色

边界理论(Boundary theory;Ashforth,Kreiner,Clark,&Fugate,2007)认为个体会对他们的生活领域(比如工作和家庭领域)设置和维持心理的、物理的或行为上的界限。渗透性(permeability)是理解边界理论的一个核心概念,指“一个界限允许一个领域的心理或行为侧面向另一领域进入的程度”,它意味着一个个体可以物理处于一个领域,而在心理或行为上卷入到另一角色中(Ashforth etal,2007)。工作场所无礼行为之所以会向家庭领域溢出,是因为它所带来的消极体验和消极影响扩大了工作领域与家庭领域之间界限的渗透性。

具体而言,我们可以利用资源保护理论(COR;Hobfoll,2001)和能量−修复模型(effort-recovery model;Meijman&Mulder,1998)对这一过程来进行解释。一方面,资源保护理论可以用来解释工作场所无礼行为所引起的认知和情绪资源的损失或损失威胁与个体压力之间的关系;另一方面,能量−修复模型可以用来解释修复体验在中止工作场所无礼行为导致个体认知和情绪资源损失过程中的作用(Li,Wang,Yang,&Liu,2016)。根据资源保护理论,个体力图获得、维持和保护资源,而当资源面临损失或损失的威胁时,个体会体验到压力。工作场所无礼行为是一种慢性压力源(Lim et al.,2008),长期暴露在工作场所无礼行为中,其接收者会体验到强烈的消极情绪和消极情感(Bunk&Magley,2013;Porath&Pearson,2012;Sakurai&Jex,2012),导致个体情绪资源的损失。能量−修复模型认为,个体在非工作时间从事具体的修复体验能停止资源损失和建立新的资源;反之,工作体验会超出工作场所的界限,延长接收者压力相关的负荷反应(Bakker,Demerouti,Oerlemans,&Sonnentag,2013)。工作场所无礼行为的接收者会反复思考这种体验而阻碍了他们从事心理分离(Demsky,Ellis,&Charlotte,2014)和放松(Nicholson&Griffin,2015)的可能性。由于无礼行为导致的耗损资源得不到补充,工作与家庭领域的界限渗透性扩大,无礼行为向家庭领域发生溢出效应。

2.3 压力传递在无礼行为溢出效应中的角色

大量研究已经证明了工作压力源与员工应变反应间的关系。无礼行为作为一种工作压力源,它的压力表现为它给接收者所带来的一系列应变反应,比如下降的绩效(Giumettiet al.,2013)、减少的工作满意度(Holm et al.,2015)和增加的离职倾向(Griffin,2010)。无礼行为所带来的压力会渗透到接收者其他的生活领域,尤其是家庭领域。也就是说,无礼行为的接收者会将这种压力传递到家庭中。“压力传递(stress transm ission)”是指“个体在某些生活事件中所体验到的压力成为其他个体的一种压力源”(Ferguson,2012)。研究表明工作相关的压力会干预个体从事家庭活动的能力,比如引起工作−家庭冲突(Ferguson,2012)。压力传递和基于应变反应的工作−家庭冲突(strain-based work-fam ily conflict)不同:1)个体体验压力影响的来源不同。基于应变反应的工作−家庭冲突是接收者面对工作压力时所产生的应变反应,接收者体验到的是最初始的压力源。而压力传递关注接收者的初始工作压力源如何引起之后整个家庭的压力感和应变反应。2)工作相关的压力导致的结果不同。压力传递会增加整个家庭的压力和减少整个家庭的幸福感,而基于应变反应的工作−家庭冲突强调接收者由于工作压力和家庭活动缺乏所引起的冲突体验(Ferguson,2012)。

研究表明工作场所无礼行为的接收者通常会花大量的时间和精力去担心和反复思考无礼行为的事件(Cortina&Magley,2009;Lim et al.,2008),并产生大量而持续的情绪困扰(Bunk&Magley,2013;Lim et al.,2008;Porath&Pearson,2012;Sakurai&Jex,2012)。我们已经论述,正是工作场所无礼行为的慢性本质导致了该行为的消极影响向接收者家庭领域溢出。深入具体而言,工作场所无礼行为向家庭领域溢出,造成接收者的工作−家庭冲突,是由于工作场所无礼行为的这种慢性特征导致接收者产生了针对压力源的直接应变反应;而造成接收者受损的婚姻满意度则是压力传递作用的结果。一方面,Liang(2015)指出,情绪倦怠和员工婚姻满意度的关系会受到心理应变反应传递的中介作用。工作场所无礼行为引起的消极情绪和消极情感(比如,情绪倦怠,Han,Bonn,&Cho,2016)会向家庭领域传递和渗透,对整个家庭包括接收者本人和其他家庭成员的情绪氛围和幸福感造成损害(Powdthavee&Vignoles,2008),从而减少接收者对婚姻关系的满意度。另一方面,工作场所无礼行为由于意图模糊和违背组织尊重规范等特点,会增加接收者的心理紧张,使得接收者进而发展出不适应的应对行为,比如说干扰接收者完成家庭角色需求的能力、减少接收者在家庭事务中的投入和增加工作−家庭冲突等(Lim&Lee,2011)。工作场所无礼行为引起消极情绪后导致的行为反应也会传递到家庭领域中,增加接收者与其他家庭成员的消极互动,从而减少接收者的婚姻满意度。研究表明,在一个有压力的工作日之后,员工的社会投入会减少,而愤怒情绪增加,且压力爆棚的接收者更有可能与其他家庭成员展开消极的互动(Story&Repetti,2006)。Restubog,Scott和Zagenczyk(2011)发现辱虐管理会引起下属的情绪困扰和之后的家庭阻抑行为。Liu,Ngo和Cheung(2016)的研究发现,社会阻抑中介工作−家庭增益与员工婚姻满意度间的关系。工作场所无礼行为,作为一种慢性的日常压力源,具有累积效应(严瑜,吴艺苑,郭永玉,2014),它所带来的消极影响更具弥散性,在引起消极的情绪和行为反应后,会使其接收者发起或扩大与其他家庭成员的消极互动,对整个家庭产生破坏作用,接收者本人对婚姻品质的满意程度也会降低。总而言之,经历工作场所无礼行为的员工更有可能将压力带回到家中,影响他们与家庭成员的关系和互动,进而导致下降的婚姻满意度。具体来说,工作场所无礼行为会通过压力传递,包括消极情绪的传递和消极行为的传递,降低接收者的婚姻满意度。也就是说,压力传递在工作场所无礼行为引起的消极情绪/情感和基于应变反应的工作−家庭冲突与婚姻满意度的关系中具有中介作用。Ferguson(2012)的研究直接证明同事无礼行为与接收者婚姻满意度间的关系受到压力传递的中介作用。

3 工作场所无礼行为的交叉效应

“溢出”描述的是体验在个体内跨领域传递的现象,而“交叉(Crossover)”则是描述体验在同一领域内不同个体之间的传递。Westman(2001)指出“交叉”是指工作或家庭中的特征以及随后的应变反应对亲近的相关人物的影响,通常发生在一对关系中,尤其是夫妻之间。Westman(2001)提出了3种机制用以解释交叉过程:1)共同压力源,即一对关系中的双方由于共同的经历(比如,财务压力、重大的生活事件)导致出现共同的压力应变水平的上升,从而使得双方的应变反应出现了虚假的正相关关系;2)通过共情直接感受到对方的压力体验和应变反应;3)通过间接机制实现交叉,比如应对机制、社会支持和社会阻抑。

关于工作场所无礼行为影响的研究通常关注直接的接收者,而对间接的接收者,尤其是对工作场所之外与接收者相关联的人较为忽视。那些见证工作场所无礼行为的同事或在家里听到接收者无礼行为遭遇的配偶是否也会表现出消极的反应?Lim等(2008)指出,工作场所无礼行为的替代接受者也会表现出和直接接受者相类似的反应,比如下降的工作满意度和受损的心理健康。具体到无礼行为交叉效应的研究方面,已有研究大多考查的是与无礼行为相似且有重合的一些概念的交叉效应,比如职场攻击(Hershcovis,2011)、性别骚扰(Dionisi&Barling,2015)、辱虐管理(Carlson,Ferfuson,Perrewé,&Whitten,2011)等。Hershcovis(2011)指出,职场攻击的5种形式(包括,无礼行为、辱虐管理、欺凌、社会阻抑和人际冲突)在概念和测量上存在重叠,且表现出相似的关系模式。因此,我们可以确定无礼行为也存在类似的交叉效应。我们将“工作场所无礼行为的交叉效应”定义为工作场所无礼行为所引起的接收者的消极体验和应变反应会成为同一环境中与接收者相关联的个体的压力源,并引起他们相应的应变反应。

工作场所无礼行为不仅会影响接收者在其他范围内(比如,家庭领域)的正常运作,还会对与接收者有重要关联的他人,比如家庭领域中的父母、孩子、尤其是配偶,工作领域的同事、领导和顾客,以及社交领域中的朋友产生消极影响。Ferguson(2012)对员工的工作场所无礼行为体验对其配偶产生的交叉影响进行了研究,结果发现工作场所无礼行为通过压力传递引起接收者与其配偶的消极互动,增加其配偶的家庭需求,从而损害接收者配偶的婚姻满意度和增加配偶的家庭−工作冲突。根据Westman(2001)的交叉理论和无礼行为交叉效应的实证研究,我们认为工作场所无礼行为的交叉效应包括两条途径,分别是直接的交叉和通过社会阻抑的间接交叉。图2对工作场所无礼行为的交叉效应进行了描述。由于工作场所无礼行为的交叉效应通常发生在夫妻之间,下文主要以工作场所无礼行为向配偶的交叉过程为代表来具体解析工作场所无礼行为交叉效应的发生机制。

图2 工作场所无礼行为的交叉效应

3.1 共情在工作场所无礼行为交叉中的调节作用

工作场所无礼行为所带来的消极体验在夫妻之间的直接交叉包含物理和心理两方面的原因。在物理上,由于双方共享同一个空间、会有亲密的沟通和共同承担的家庭职责,彼此物理上的接近使得消极体验的交叉发生了可能(Song,Foo,&Uy,2008)。在心理上,这种直接的交叉受到共情作用的调节。共情是情绪智力的一个重要组成部分,情绪智力相对较高的个体会有更强的共情能力(Mayer,Caruso,&Salovey,1999)。Mayer等(1999)认为“情绪智力”是指“知觉与表达情绪的能力、把情绪整合进思维的能力、理解与推断情绪的能力,以及管理自己与他人情绪的能力”。“共情”是指“从心理上置身于他人的处境,共享他人情绪的能力”(Lazarus,1993)。相比更为宽泛的情绪智力概念,共情更加强调与他人的共感(Titchener,1909)。因此,这里我们更关注共情在工作场所无礼行为体验由接收者向配偶交叉影响中的调节作用。Lazarus(1993)对共情的定义突出了共情的情绪成分。Bakker,Shimazu,Demerouti,Shimada和Kawakam i(2011)指出,共情应该同时包含非情绪或认知的和情绪成分。共情有4个维度, 其中“共情关怀(empathic concern)”和“换位思考(perspective taking)”受到了学者的特别关注(Bakker etal.,2011)。前者是共情的情绪或情感类型,指“体验到温暖、同情的感受和关怀他人的倾向”;后者是共情的非情绪或认知类型,指“采取他人的心理视角看待问题,识别和理解他人想法的倾向”(Bakker et al.,2011)。在亲近关系,尤其是夫妻关系中,一方体验到的压力和应变反应与另一方压力水平的强度大小和共情能力的高低尤为相关,受到共情的调节作用(Liu&Cheung,2015)。工作场所无礼行为会引起员工的消极情绪(Sakurai&Jex,2012),这种消极的心情会直接发生交叉效应(Song,Foo,&Uy,2008)。Liu和Cheung(2015)对361名中国的双职工夫妻进行调查,发现丈夫的工作−家庭冲突和妻子的心理应变反应关系受到了妻子换位思考的调节作用;共情关怀增加丈夫的工作−家庭增益与妻子婚姻满意度的联系。由此可推,员工的工作场所无礼行为体验对配偶的家庭−工作冲突和婚姻满意度的影响,共情在该过程中起到了重要的调节作用。

3.2 社会阻抑在工作场所无礼行为交叉中的中介作用

除了通过共情调节工作场所无礼行为由员工向其配偶的直接交叉过程,社会阻抑的间接方式也是工作场所无礼行为交叉效应发生的重要途径。“社会阻抑(Social underm ining)”是指“一种消极的、非支持的人际互动行为,包括表达负性的情感、传递消极的评价和指责,或阻碍有助益目标的获得”(Bakker,Demerouti,&Dollard,2008)。社会阻抑这个概念与敌意的夫妻互动和婚姻冲突的意思相似,但这几个概念仍有区别:“敌意的夫妻互动(hostilemarital interactions)”具体指夫妻一方对另一方敌意的频率;“婚姻冲突(marital conflict)”是三者中最为宽泛的概念,包括冲突事件(围绕问题体验到了阻碍)、冲突行为(结果导向、控制的运用、挑衅行为)和冲突结果(输赢、婚姻满意度、婚姻质量、婚姻困扰);社会阻抑则是一种消极的社会性交流类型,具有逐渐累积的效应(Bakker etal.,2008)。实证研究证明交叉过程受到了消极社会互动的中介作用。Carlson等(2011)发现下属的辱虐管理体验通过引起接收者与配偶之间的关系紧张对下属配偶的良好家庭运作产生破坏作用。Dionisi和Barling(2015)的研究指出领导者的性别骚扰行为会增加接收者的愤怒,进而增加接收者与浪漫关系中的伴侣的消极互动,从而削弱接收者的浪漫关系适应和接收者与另一半浪漫关系发展的有效性。日常生活中的琐事,比如工作场所无礼行为,对受损的社会运作更有预测力(Ferguson,2012)。员工频繁经历工作场所无礼行为事件,更有可能减少社会性运作,增加与配偶的消极互动和减少家庭投入,进而减少配偶的婚姻满意度;不仅如此,由于配偶承担起了更多的家庭职责,以及在家庭领域中所体验和经历的消极互动,配偶在工作领域中的表现也会受到干扰,引起配偶的家庭−工作冲突(Ferguson,2012)。

4 无礼行为的溢出效应和交叉效应关系及未来研究展望

工作场所无礼行为引起的消极结果并不局限于工作场所内结果,也并不局限于接收者个人。事实上,工作场所无礼行为的消极影响会溢出到接收者的其他生活领域和波及到对与接收者相关联的其他人身上。即工作场所无礼行为的消极影响会超出工作相关的结果,产生系列效应,包括溢出和交叉效应。工作场所无礼行为的溢出效应和交叉效应可以从领域和个体两个维度上进行区分。“工作场所无礼行为的溢出效应”强调工作场所无礼行为超出工作场所的范围对接收者个人在其他领域(比如,家庭领域)产生的后续消极影响,而“工作场所无礼行为的交叉效应”强调工作场所无礼行为在同一领域内(包括工作领域)对与接收者相关联的个体(尤其是配偶)所产生的消极影响。本文就工作场所无礼行为超越工作场所的范围后所产生的这两个效应的发生机制进行了梳理与总结,系统阐述消极情感和压力传递在溢出效应中的中介作用、以及共情和社会阻抑分别在交叉效应中的调节作用和中介作用。

工作场所无礼行为的溢出效应和交叉效应可以是一个连续的过程。Westman(2001)指出,交叉发生在一对关系中。现有研究通常考查4对关系,包括夫妻关系、情侣关系、同事关系和领导−下属关系中的交叉效应(Lietal.,2015)。在夫妻关系或情侣关系中,学者们一般将溢出效应和交叉效应放在一起来研究。比如,Dionisi和Barling(2015)研究了领导者的性别骚扰在浪漫关系中的溢出和交叉影响。马红宇、谢菊兰、唐汉瑛、申传刚和张晓翔(2016)以278对配对调查数据为样本,基于溢出−交叉效应的视角探讨了工作性通信工具使用与双职工夫妻幸福感的关系及作用机制。而且Bakker等(2008)对工作需求如何影响配偶的倦怠体验明确提出了一个工作需求的溢出−交叉的整合模型。Demerouti(2012)还在该模型的基础上,进一步提出了工作资源的溢出−交叉模型。以往关于溢出效应和交叉效应的整合研究中,通常认为溢出效应发生在交叉效应之前(马红宇等,2016;Bakker et al.,2008;Demerouti,2012;Dionisi&Barling,2015)。但也有例外,比如Liu等(2016)就从交叉−溢出的视角探讨了中国夫妻中工作−家庭增益和婚姻满意度之间的关系。就工作场所无礼行为而言,我们可以推论,工作场所无礼行为在工作场所之外所引起的溢出效应和交叉效应也可以一个连续的过程,至少工作场所无礼行为向家庭领域的溢出效应和在夫妻关系中的交叉效应可以是一个连续的过程。基于以往的这些研究与逻辑推理,我们用一个整合的模型对此进行了描述,见图 3。

目前工作场所无礼行为的溢出效应和交叉效应的研究仍然较少。我们建议未来研究可以从以下几个方面来完善和深化图3的工作场所无礼行为的溢出−交叉/交叉−溢出的发展模型。首先,以往研究主要采用横向研究设计,无法确定变量之间的因果关系。而相比之下,纵向研究的方法更具敏感性,能够检测到无礼行为体验的日常变化和对工作或家庭结果的动态影响。因此,建议未来研究多采用纵向研究设计,进一步明确无礼行为与工作−家庭冲突等结果变量间的因果联系。研究以自我报告的方式为主,未来研究可以多采用多来源的报告方式,以减少共同方法的偏差。另外,建议未来研究探讨和比较不同来源的工作场所无礼行为的溢出效应和交叉效应以及它们的不同。

其次,已有工作场所无礼行为向家庭领域的溢出效应研究都是以工作−家庭冲突为结果变量,建议未来研究探讨工作场所无礼行为对其他结果变量的影响,比如接收者与家庭成员之间的家庭运作和交流(Ferguson,2012)。研究主要以员工的配偶为交叉效应的对象,未来研究还可以选取接收者的父母、孩子等家庭成员作为对象进行研究(Ferguson,2012)。尽管工作和家庭领域是每个人生活中最重要的两大生活领域,但是仍有必要考查工作场所无礼行为向其他领域比如社交领域的溢出和对家庭关系之外其他关系的影响。比如,工作场所无礼行为是否会影响接收者与其朋友的互动等(Ferguson,2012)。

图3 工作场所无礼行为的溢出-交叉模型

第三,未来研究可以从溢出和交叉效应的内在机制着手,深入挖掘无礼行为溢出和交叉过程中的中介变量。例如,心理分离作为一种重要的修复体验,能够提高个体的幸福感,而缺少心理分离则会引起个体消极的应变反应,如工作−家庭冲突(Demsky et al.,2014),因此未来研究可以探讨心理分离在工作场所无礼行为溢出中的中介机制。另外,Ferguson(2012)指出无礼行为的接收者会体验到由不公平对待带来的互动不公感,并建议考虑互动公平作为无礼行为溢出效应的中介机制。

第四,建议未来研究从无礼行为溢出和交叉效应的调节变量着手,考查工作场所无礼行为溢出和交叉效应发生的边界条件。从组织层面的调节变量来看,组织文化规定了组织规范和组织价值观,组织文化可能调节无礼行为的溢出,比如组织中关于工作−家庭分离的规范是否能够减弱工作场所无礼行为向家庭领域的溢出?另外,组织支持、领导支持也是重要的组织变量,能够体现组织的人文关怀,在它们的调节下,员工无礼行为的体验是否能够更少地发生溢出效应?家庭支持、孩子是否在场和孩子的数量等能否减弱无礼行为的交叉效应?从个体层面的调节变量来看,个人的心理资本、目标导向、工作−家庭偏好是否能够减弱无礼行为所带来的系列消极影响,这些都可以作为未来研究的考查方向。

最后,工作场所无礼行为的溢出和交叉可以是一个连续的过程。已有研究通常单独考查无礼行为的溢出效应或交叉效应。自Bakker等(2008)提出了整合的溢出−交叉模型,已有研究考查了工作需求的溢出−交叉效应(Demerouti,2012),未来研究可以深入探讨工作需求之下工作场所无礼行为的溢出−交叉效应或交叉−溢出效应,并总结溢出−交叉和交叉−溢出两种过程的异同点。前者已有研究初步探讨并证明,员工的工作场所无礼行为体验会向家庭领域溢出和交叉,即员工在工作场所遭遇无礼行为后,其弥散的消极情绪和情感会渗透到家庭领域中,影响员工家庭职责的承担和表现(Ferguson,2012;Lim&Lee,2011),进而对其他家庭成员提出更多的要求,并影响他们的幸福感(Ferguson,2012)。未来研究可以深入挖掘这一过程中更多的内在机制和边界条件,并进行梳理整合,提出一个完整详细的工作场所无礼行为的溢出−交叉通路模型。对于后者,已有研究考查了相关变量,比如工作−家庭增益的交叉−溢出效应(Liu etal.,2016),但未有学者从交叉−溢出的视角考查工作场所无礼行为。事实上,结合相关研究,工作场所无礼行为的交叉−溢出效应同样是有可能的。工作场所无礼行为体验可以先通过影响其接收者与身边人的互动质量再影响接收者本人的幸福感,比如婚姻满意度。因此,未来研究可以由此出发,关注工作场所无礼行为的交叉−溢出效应,并提出相关的整合模型。

马红宇,谢菊兰,唐汉瑛,申传刚,张晓翔.(2016).工作性通信工具使用与双职工夫妻的幸福感:基于溢出-交叉效应的分析.心理学报,48(1),48–58.

严瑜,吴艺苑,郭永玉.(2014).基于认知和情绪反应的工作场所无礼行为发展模型.心理科学进展,22(1),150–159.

Andersson,L.M.,&Pearson,C.M.(1999).Tit for tat?The spiraling effect of incivility in the workp lace.The Academy ofManagement Review,24(3),452–471.

Ashforth,B.E.,K reiner,G.E.,Clark,M.A.,&Fugate,M.(2007).Normalizing dirty w ork:M anagerial tactics for countering occupational taint.Academy of Management Journal,50(1),149–174.

Bakker,A.B.,Demerouti,E.,&Dollard,M.F.(2008).How job demands affect partners’experience of exhaustion:Integrating work-fam ily conflict and crossover theory.Journal ofApplied Psycho logy,93(4),901–911.

Bakker,A.B.,Demerouti,E.,Oerlemans,W.,&Sonnentag,S.(2013).Workaholism and daily recovery:A day reconstruction study of leisure activities.Journal of Organizational Behavior,34(1),87–107.

Bakker,A.B.,Shimazu,A.,Demerouti,E.,Shimada,K.,&Kawakam i,N.(2011).Crossover of work engagement among Japanese couples:Perspective taking by both partners.Journal of Occupational HealthPsychology,16(1),112–125.

Beattie,L.,&Griffin,B.(2014).Accounting for w ithinperson differences in how people respond to daily incivility atwork.Journal ofOccupational&Organizational Psycho logy,87(3),625–644.

Bunk,J.A.,&M agley,V.J.(2013).The role of appraisals and emotions in understanding experiences of w orkplace incivility.Journal of Occupational Health Psychology,18(1),87–105.

Carlson,D.S.,Ferguson,M.,Perrewé,P.L.,&W hitten,D.(2011). The fallout from abusive supervision: An exam ination of subordinates and their partners.Personnel Psycho logy,64(4),937–961.

Cortina,L.M.,&M agley,V.J.(2009).Patterns and profiles of response to incivility in the w orkp lace.Journal of Occupational Health Psycho logy,14(3),272–288.

Cortina,L.M.,M agley,V.J.,W illiam s,J.H.,&Langhout,R.D.(2001).Incivility in the workp lace:Incidence and impact.Journal ofOccupational Health Psychology,6(1),64–80.

Demerouti,E.(2012).The spillover and crossover of resources among partners:The role of work-self and fam ily self-facilitation.Journal of Occupational Health Psycho logy,17(2),184–195.

Dem sky,C.A.,Ellis,A.M.,& Charlotte,F.(2014).Shrugging it off:Does psychological detachment from work mediate the relationship between workplace aggression and work-fam ily conflict?.Journal of Occupational Health Psycho logy,19(2),195–205.

Dionisi,A.M.,&Barling,J.(2015).Spillover and crossover of sex-based harassment from work to home:Supervisor gender harassment affects romantic relationship functioning via targets'anger.Journal of Organizational Behavior,36(2),196–215.

Ferguson,M.(2012).You cannot leave it at the office:Spillover and crossover of cow orker incivility.Journal of Organizational Behavior,33(4),571–588.

Gallus,J.A.,Bunk,J.A.,M atthew s,R.A.,Barnes-Farrell,J.L.,&M agley,V.J.(2014).An eye for an eye?Exp loring the relationship betw een workp lace incivility experiences and perpetration.Journal ofOccupational Health Psychology,19(2),143–154.

Giumetti,G.W.,Hatfield,A.L.,Scisco,J.L.,Schroeder,A.N.,Muth,E.R.,&Kow alski,R.M.(2013).What a rude e-mail!Exam ining the differential effects of incivility versus support on mood,energy,engagement,and performance in an online context.Journal ofOccupational Health Psychology,18(3),297–309.

Griffin, B. (2010). M ultilevel relationships betw een organizational-level incivility,justice and intention to stay.Work&Stress,24(4),309–323.

Han,S.J.,Bonn,M.A.,&Cho,M.(2016).The relationship betw een customer incivility,restaurant frontline service em ployee burnout and turnover intention.International Journal ofHospitality Management,52,97–106.

Hershcovis,M.S.(2011).“Incivility,social underm ining,bullying...oh m y!”:A call to reconcile constructs w ithin w orkplace aggression research.Journal of Organizational Behavior,32(3),499–519.

Hobfoll,S.E.(2001).Social support and stress.In N.J.Smelser&P.B.Baltes(Eds.).International encyclopedia of the social&behavioral sciences(pp.14461–14465).Oxford:Elsevier Science Ltd.

Holm,K.,Torkelson,E.,&Bäckström,M.(2015).Models of w orkplace incivility: The relationships to instigated incivility and negative outcomes.BiomedResearch International,2015,920239.

Laschinger,H.K.,Wong,C.,Regan,S.,Young-Ritchie,C.,& Bushell,P.(2013).Workplace incivility and new graduate nurses’mental health:The protective role of resiliency.Journal of Nursing Administration,43(7-8),415–421.

Lazarus,R.S.(1993).Emotion and adaptation.Journal of Nervous&Mental Disease,181(3),207.

Li,Y.,Wang,Z.,Yang,L.Q.,&Liu,S.(2016).The crossover of psychological distress from leaders to subordinates in teams:The role of abusive supervision,psychological capital,and team performance.Journal of Occupational Health Psycho logy,21,142–153.

Liang,H.L.(2015).A re you tired?Spillover and crossover effects of emotional exhaustion on the fam ily domain.Asian Journal ofSocial Psychology,18(1),22–32.

Lim,S.,Cortina,L.M.,&M agley,V.J.(2008).Personal and workgroup incivility:Im pact on w ork and health outcomes.Journal ofApplied Psycho logy,93,95–107.

Lim,S.,&Lee,A.(2011).Work and nonw ork outcomes of w orkp lace incivility:Does fam ily support help?.Journal ofOccupational Health Psycho logy,16(1),95–111.

Liu,H.M.,&Cheung,F.M.(2015).Themoderating role of em pathy in the Work–Fam ily crossover process betw een Chinese Dual-Earner Couples.Journal ofCareer Assessment,23(3),442–458.

Liu,H.M.,Ngo,H.Y.,& Cheung,F.M.(2016).Work–fam ily enrichment and marital satisfaction among Chinese coup les: A crossover-spillover perspective.International Journal of Stress Management,23(2),209–231.

M ayer,J.D.,Caruso,D.R.,&Salovey,P.(1999).Emotional intelligencemeets traditional standards for an intelligence.Intelligence,27(4),267–298.

M eier,L.L.,&Gross,S.(2015).Episodes of incivility betw een subordinates and supervisors:Exam ining the role of self-control and time w ith an interaction-record diary study.Journal of Organizational Behavior,36(8),1096–1113.

M eijman,T.F.,&M ulder,G.(1998).Psychological aspects of work load.In P.J.D.D renth,H.Thierry,C.J.de Wolff(Eds.),Handbook ofwork and organizational psycho logy:Work psycho logy(Volume 2,2nd ed.,pp.5–34).East Sussex,UK:Psychology Press.

M iner,K.N.,&Cortina,L.M.(2016).Observed workp lace incivility tow ard women,perceptions of interpersonal injustice,and observer occupational well-being:Differential effects for gender of the observer.Frontiers in Psycho logy,7,482.

M iner,K.N.,&Eischeid,A.(2012).Observing incivility tow ard cow orkers and negative emotions:Do gender of the targetand observermatter?.Sex Roles,66(7),492–505.

M iner,K.N.,Settles,I.H.,Pratt-Hyatt,J.S.,&Brady,C.C.(2012).Experiencing incivility in organizations:The buffering effects of emotional and organizational support.Journal ofApplied Social Psycho logy,42(2),340–372.

Nicholson,T.,&Griffin,B.(2015).Here today but not gone tomorrow:Incivility affects after-w ork and next-day recovery.Journal of Occupational Health Psycho logy,20(2),218–225.

Paulin,D.,&Griffin,B.(2016).The relationships betw een incivility,team climate for incivility and job-related em ployee w ell-being:A multilevel analysis.Work&Stress,30(2),132–151.

Porath,C.L.,&Pearson,C.M.(2012).Emotional and behavioral responses to w orkp lace incivility and the im pact of hierarchical status.Journal of Applied Social Psycho logy,42(S1),E326–E357.

Powdthavee,N.,&Vignoles,A.(2008).M ental health of parents and life satisfaction of children:A w ithin-fam ily analysis of intergenerational transm ission of well-being.Social Indicators Research,88(3),397–422.

Reich,T.C.,& Hershcovis,M.S.(2015).Observing w orkplace incivility.Journal of AppliedPsycho logy,100(1),203–215.

Restubog,S.L.D.,Scott,K.L.,&Zagenczyk,T.J.(2011).W hen distress hits home:The role of contextual factors and psychological distress in predicting em p loyees’responses to abusive supervision.Journal of Applied Psycho logy,96(4),713–729.

Sakurai,K.,&Jex,S.M.(2012).Cow orker incivility and incivility targets'w ork effort and counterproductive w ork behaviors:The moderating role of supervisor social support.Journal of Occupational HealthPsycho logy,17(2),150–161.

Schilpzand,P.,Leavitt,K.,&Lim,S.(2016).Incivility hates company:Shared incivility attenuates rum ination,stress,and psychological w ithdraw al by reducing self-blame.Organizational Behavior&Human Decision Processes,133,33–44.

Sliter,M.,Sliter,K.,&Jex,S.(2012).The em p loyee as a punching bag:The effect of multip le sources of incivility on em ployee w ithdrawal behavior and sales performance.Journal ofOrganizational Behavior,33(1),121–139.

Song,Z.L.,Foo,M.D.,&Uy,M.A.(2008).M ood spillover and crossover among dual-earner coup les:A cell phone event sam p ling study.Journal of Applied Psycho logy,93(2),443–452.

Story,L.,&Lrepetti,R.(2006).Daily occupational stressors and marital behavior.Journal of Fam ily Psycho logy,20(4),690–700.

Tay lor,S.G.,Bedeian,A.G.,&K luem per,D.H.(2012).Linking workp lace incivility to citizenship performance:The combined effects of affective comm itment and conscientiousness.Journal of Organizational Behavior,33(7),878–893.

Tay lor,S.G.,& K luemper,D.H.(2012).Linking perceptions of role stress and incivility to w orkplace aggression:Themoderating role of personality.Journal of Occupational Health Psycho logy,17(3),316–329.

Titchener,E.B.(1909).Lectures ontheexperimental psychology ofthe thought-processes.New York:Macm illan.

Walker,D.D.,van Jaarsveld,D.D.,&Skarlicki,D.P.(2014).Exp loring the effects of individual customer incivility encounters on employee incivility:The moderating roles of entity(in)civility and negative affectivity.Journal ofApplied Psycho logy,99(1),151–161.

Welbourne,J.L.,Gangadharan,A.,&Esparza,C.A.(2016).Coping sty le and gender effects on attitudinal responses to incivility.JournalofManagerialPsychology,31(3),720–738.

Westman,M.(2001).Stress and strain crossover.Human Relations,54(6),717–751.

Wu,L.Z.,Zhang,H.N.,Chiu,R.K.,Kw an,H.K.,&He,X.G.(2014).Hostile attribution bias and negative reciprocity beliefs exacerbate incivility’s effects on interpersonal deviance.Journal ofBusiness Ethics,120(2),189–199.

Zhou,Z.E.,Yan,Y.,Che,X.,&Meier,L.L.(2015).Effect of w orkplace incivility on end-of-work negative affect:Exam ining individual and organizational moderators in a daily diary study.JournalofOccupationalHealth Psycho logy,20(1),117–130.