组织变革前非正式信息的作用机制*

2016-02-01骆元静

骆元静 杜 旌

(1武汉大学经济与管理学院;2武汉大学哲学学院,武汉 430072)

1 问题提出

在我国社会大变革的背景下,变革已成为企事业组织管理中一个重要组成部分。战略调整、重组并购、流程再造、制度修正,各种变革无处不在(Carter,A rmenakis,Feild,&Mossholder,2013;Chung,Du,&Choi,2014;萧爱玲,时勘,2006)。组织只有通过持续不断的变革调整,才有可能在激烈的竞争中生存发展。变革信息的有效传递是组织变革成功的关键(van den Heuvel,Demerouti,Bakker,&Schaufeli,2013;Rafferty&Restubog,2010)。而有关组织变革的信息不只是发生在变革执行期间,在变革实施之前就有信息开始产生和流传(Herzig&Jimm ieson,2006;王炳成,2008),且由于变革前很少有正式公布的信息,非正式信息往往在变革前占主导地位。组织变革前非正式信息是指在变革前,未经正式确认、通过非正式渠道传播、有关变革内容和目标等方面的信息,常常体现为小道消息(grapevine)或传言(hearsay)等(Bordia,Jones,Gallois,Callan,&DiFonzo,2006;M ichelson,van Iterson,&Waddington,2010)。

为什么变革中会有小道消息?关于非正式信息产生和传播原因,Rosnow(1991)认为主要包括变革的不确定性、主题的重要性、员工焦虑心理和对信息的信任程度。变革是组织生活中的重要压力源,会将员工从心理舒适区推向未知的、不确定的区域,从而引起员工强烈的情绪反应,影响其对变革的认知和行为选择(Huy,2002;盛琼芳,倪婧,2010)。而非正式信息是员工释放压力和寻求情感支持的重要途径,可以调节个人的情感和认知(Waddington&Fletcher,2005)。同时作为一种语言符号,它是变革利益相关者在不确定的环境下为获取信息、预测发展方向而进行的个体或集体尝试,反映了变革过程中的组织心理氛围(Bordia et al.,2006),表达了员工的“公共心理”,即与变革相关的共同观点、共同担忧的关键问题等(Waddington&Fletcher,2005)。

在非正式信息内容结构方面,学者们首先是针对战争等重大事件展开研究。例如,Knapp(1944)收集了1089条二战期间的小道消息和传言等非正式交流信息,将这些信息分为三种类型,分别是嘲讽型、焦虑型、期盼型。而后学者开始关注组织中的小道消息和传言,并逐步聚焦组织变革期间的非正式信息。在对某大型公立医院的组织变革进行研究后,Bordia等人(2006)将变革期间的非正式信息从内容上分为5类:变革内容、对员工工作的影响、对组织的影响、变革管理过程、八卦谣言。从性质上划分为积极和消极两个维度,并发现在变革中消极非正式信息出现频率显著高于积极非正式消息,且给员工带来了更高的变革焦虑(Bordia etal.,2006)。后续的研究还探索了非正式信息的社会网络传播方式及其影响,发现相对于积极信息,消极信息更多在朋友关系的同事中传播,且信息交换活动会影响员工的非正式影响力(Grosser,Lopez-Kidwell,&Labianca,2010)。

由以上阐述可以看出,已有研究主要从两个方面揭示变革中的非正式信息,一是变革中非正式信息的确存在,其产生反映了员工们对变革不确定性的共同关注;二是非正式信息内容结构和传播遵循一定的规律(Grosser etal.,2010)。尽管上述研究对变革中非正式信息进行了有益的探索,但这些研究还不能够让我们全面认识组织变革中的非正式信息。在中国情境下,我们还不清楚组织变革前非正式信息的内涵结构是什么,也不清晰这些信息在变革中对员工和决策者是否存在影响作用。

在中国情境下组织变革前非正式信息内涵会与西方有所不同,主要在于中国与西方国家相比具有浓厚的威权和人情关系文化差异。我国是一个典型的高权力距离国家,组织中崇尚威权文化和严格等级秩序,这也使得管理层有意愿有需要维持管理策略、变革沟通等的威权和秩序。正因为如此,领导者对于正式发布变革信息十分谨慎,一旦发布就尽可能贯彻执行,以保持管理的严肃性。这种正式渠道信息的有限性,会促使员工通过更多非正式渠道获取变革信息。此外,中国也是一个强调关系和人情的社会,这种特殊的社会属性为非正式信息的传播提供了更有利的传播条件。在正式公布变革前,通过各种“关系”预先获得的有关变革信息,会通过人际互动进一步迅速传播。上述特点有可能会使变革前非正式信息更多聚焦在变革的动因、变革发起人的八卦等,从而不同与西方已有非正式信息内涵研究。

中国情境下非正式信息的另一个特色是,非正式信息并非不真实的信息,其对员工和变革决策者都有潜在的影响作用。Gholipour等学者指出:未经确认的信息并不意味着是假消息,正是消息中含有的真实部分使得非正式信息(如小道消息)富有活力(Gholipour,Kozekanan,&Zehtabi,2011)。我们对22名企业中层管理者的访谈显示,当今国内组织变革中确实有大量小道消息最终“成真”的案例。数量庞大且可能成真的非正式信息,必然会影响员工与组织对变革的认知和预期,最终影响组织变革的实施(Herzig&Jimmieson,2006)。因此,非正式信息为变革决策者正式推行变革提供了“热身”的机会。不论对员工还是决策者,变革前的非正式信息都为他们提供了调整和准备的空间和时间(van den Heuvel et al.,2013)。从变革管理层面看,领导者可以通过变革反馈信息,及时对变革进行调整,确保变革顺利实施。从变革实施角度看,员工预先获得有关变革的信息,可以有时间来调整自己的情绪,在技能和知识上有所储备,从而在变革来临时能够有更好投入。为了探索上述假设,本研究首先采用质性研究探索变革前非正式信息内涵、结构及其测量,而后采用纵向数据实证研究变革前非正式信息的作用机制。研究结果将丰富组织变革沟通的理论,加强人们对变革前信息沟通重要性的认识,促进员工变革准备,优化管理者变革决策。

2 研究构想

2.1 组织变革前非正式信息的内涵结构

Dunbar(2004)的研究表明,我们有超过65%的交流信息都是非正式信息。由于非正式信息的传递不必受到规章程序的种种限制,拥有形式灵活、传播快速等优点,在组织沟通过程中往往比正式信息扮演着更加重要的角色(Bartels,Peters,De Jong,Pruyn,&van der Molen,2010;张莉,林与川,迟冬梅,2012)。作为一种扎根于社会互动过程的沟通方式,小道消息、传言等非正式信息是员工了解公司最新动态的重要信息来源(Bordia et al.,2006;Gholipour etal.,2011)。组织变革时,这些非正式信息会先于管理者发布的正式信息 (Larkin&Larkin,1996),其常见的内容主要包含对变革本质的预测(如公司将被并购)、对变革管理的猜测(如高管的政治行为)、与员工利益直接相关的变革政策(如部分员工将被解雇)等(Bordia etal.,2006)。

DiFonzo等学者从内容上对组织内的非正式信息进行分类,通过对9个组织的管理者进行访谈,他们认为非正式信息从内容上可以划分为离职、等级秩序、职业安全、浪费、消费者抱怨五个维度(DiFonzo,Bordia,&Rosnow,1994)。而后Bordia等人(2006)将变革期间的非正式信息从内容上分为变革内容、对员工工作的影响、对组织的影响、变革管理过程、八卦谣言。尽管上述学者观察非正式信息的内涵有区别,但他们都认同非正式信息的关键特征是未经确认的(unverified)信息。同时他们基于性质对非正式信息性质的划分也很类似,即都是从积极和消极两个角度进行划分。总的来说,以往学者对非正式信息主要从两个方面进行分析:消息的内容和消息的性质。在消息内容上,与变革最为相关是Bordia等人(2006)提出的五类信息(变革内容、对员工工作的影响、对组织的影响、变革管理过程、八卦谣言);在消息性质上,非正式信息可以分为积极和消极两大类。

我国经济在快速发展阶段,企事业组织变革频繁。同时我国又是一个典型的高权力距离国家,组织中有严格的等级秩序。频繁组织变革和文化情境特征,会使得我国组织变革中非正式信息内涵结构不同与西方研究。例如:有关变革原因和意义的正式信息常常很有限,从而让员工对变革的动因有更多非正式讨论。因此,要在我国开展变革前非正式信息的相关研究,首先需要确定在中国情境下组织变革前非正式信息的内涵结构,并进行相应的量表开发研究。研究将采用以往研究常用的质性研究方法(Kramer,Dougherty,&Pierce,2004),通过开放式问卷调查和半结构化访谈,收集变革前传播的小道消息等各种非正式信息,进行内容分析,得到我国组织变革前非正式信息的具体内容结构。我们初步的假设是:在我国情境下,变革前非正式信息的内涵结构与已有西方研究相似(Bordia etal,2006),包含了“变革内容、对员工工作的影响、对组织的影响、变革管理过程、八卦谣言”五个维度,但我国文化环境会使得变革前非正式信息增加“变革动因”维度。具体假设如下:

H1:中国情境下,变革前非正式信息的维度包含:变革内容、对员工工作的影响、对组织的影响、变革管理过程、八卦谣言和变革动因。

2.2 组织变革前非正式信息对员工的影响

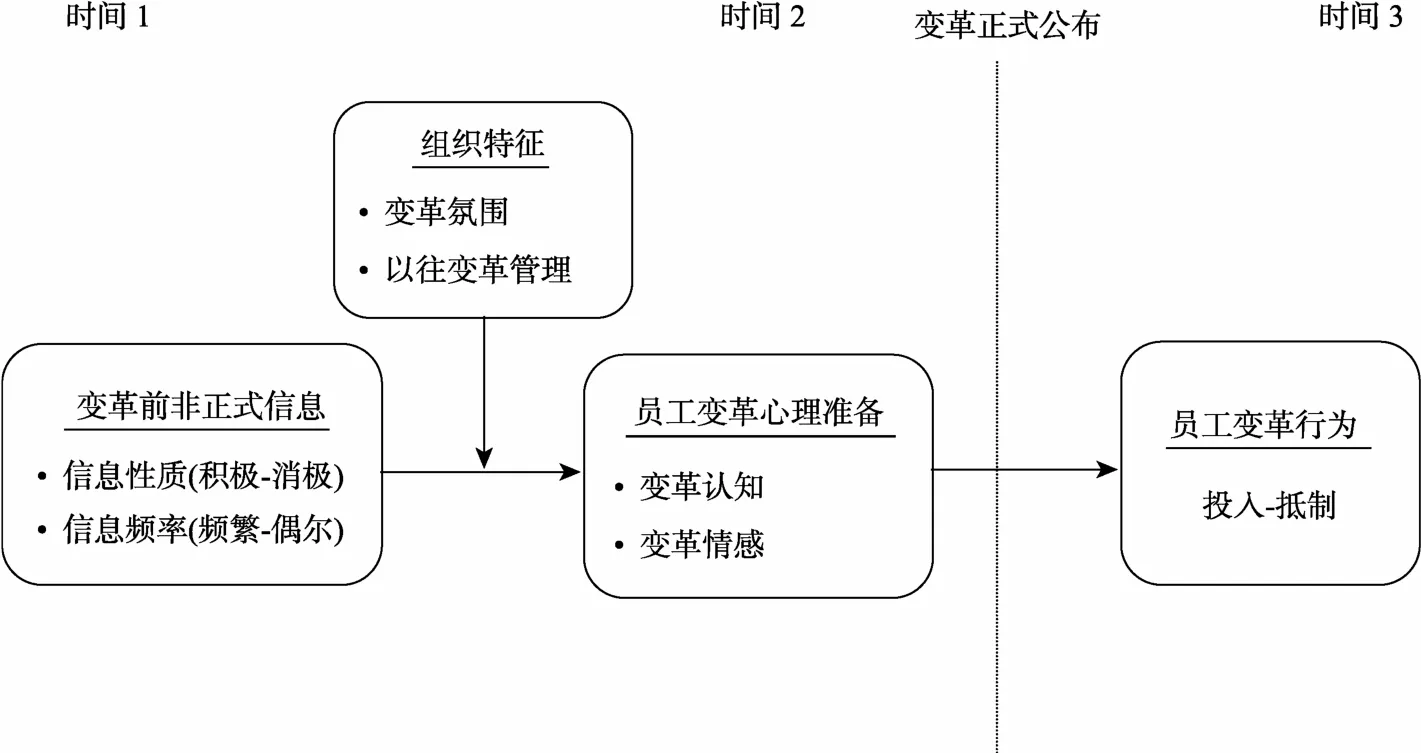

本部分将探索变革前非正式信息在组织中的传播和互动过程对员工心理准备的影响,以及员工心理准备的动态变化,并考察这个过程中组织特征的情境调节作用。具体研究框架示意图如图1所示。

图1 变革前非正式信息对员工作用机制示意图

2.2.1 变革前非正式信息对员工变革心理准备的影响

变革前非正式信息向员工传递了组织未来可能会发生变革的信息,这些信息会影响员工对变革的看法和情感,学者们将这种对变革的认知和情感称为变革心理准备(Readiness to organizational change;Rafferty,Jimm ieson,&A rmenakis,2013)。变革心理准备是指个体在情感和认知上对变革的接受、拥抱并准备投入的程度(Holt,Armenakis,Feild,&Harris,2007)。由于变革心理准备直接影响了员工变革行为,许多学者投入精力来研究员工的变革心理准备(Armenakis&Harris,2002;Holtetal.,2007;杜旌,冉曼曼,曹平,2014)。学者们对变革心理准备内涵有着不同的理解,例如与Armenakis和Harris(2002)观点不同,Rafferty等人(2013)认为变革认 知的区别性和适合性可以归结为一个维度,即变革的必要性。但总的来说,学者们都认可应当从认知和情感两个角度来理解变革心理准备。变革认知是指个体对变革必要性和重要性程度的认知,变革情感是指个体对变革的情感反应,例如紧张焦虑或开心兴奋(Herscovitch&Meyer,2002;Rafferty et al.,2013)。变革前的小道消息等非正式信息向员工传递变革的内容、方向等信息,变革前这些信息几乎是员工认识未来变革的唯一资源,从而影响着员工。因此我们假设变革前非正式信息的多与少、积极与消极对员工变革认知和情感会有显著影响。

个体是一个自我管理的系统,会动态地应对环境的改变(Baldw in&Poulton,1902)。在这些信息面前,特别是面对消极和不利的信息,人们不仅仅是被动地等待,而是会进行自我调整改变(Cheng,Lau,&Chan,2014),这其中是心理因应机制在起作用(Psychological coping mechanism;Folkman&Moskow itz,2004;Lazarus&Folkman,1984)。心理因应机制理论指出个体在与环境的互动过程中,会采取思想和行动上的措施来应对环境的刺激(Lazarus&Folkman,1984),这个过程伴随着认知评价和情绪调节(Cognitive appraisal&emotion regulation;Bonanno&Burton,2013;Gross,2002)。当组织中出现有关变革的非正式信息(例如有即将开始绩效考核变革的小道消息),员工首先会对自己可能在变革中受损、丧失或者被威胁的那些重要目标进行初次评价(Primary appraisal)。与此同时,情绪会伴随着初次评价而产生。情绪特别是消极情绪,如紧张、焦虑等,会激发个体的因应反应。因应反应的作用是个体采取适当的策略,促使情绪强度随着时间推移而降低(Downregulate;Folkman&Moskow itz,2004),这一过程可简单表述为人不可能长时间处于焦虑或兴奋状态,人的本性会自发运用各种策略对自己的情感进行调节,使自我能够继续生存(Baldw in&Poulton,1902)。个体情绪调节后,随时间推移个体有可能会对事件进行再次评价(Reappraisal),用另外一种方式来解读变化的情形。这种认知上的重构过程,可以进一步降低事件的极端情绪影响(Emotional impact),从而使个体处于一种正常情绪状态。

我国组织变革大都是自上而下的变革,在外部压力特别是高层压力下,个体往往只有服从变革(杜旌等,2014)。当面对未来变革可能给自己带来的消极影响时,个体并不能改变变革,员工所能做的是调整自我对变革的认知(再次评价过程),例如找到理由来说服自己“变革是必需的、重要的、必须实施的”,通过改变对变革的看法来降低自己的紧张和焦虑(Bordia,Hunt,Paulsen,Tourish,&DiFonzo,2004)。通过上述心理因应机制作用和认知重构过程的讨论可以看出,员工消极变革认知和情感会随着时间推移而降低,从而减少员工对变革的抵触情绪,促进员工投入变革。

当了解到未来变革会给自己带来积极影响时,员工会产生积极的变革认知和情感。有大量研究关注个体的积极认知和情感变化,从神经生物学角度,个体的积极变革认知和变革情感会随着时间推移而降低(Burgdorf&Panksepp,2006),个体也会尽力延长这种积极感受的体验(Tugade&Fredrickson,2007)。相对于积极变革认知和情感,员工的消极变革感受会更有可能对变革执行产生不利影响。因此,本研究主要关注员工的消极变革认知和情感。借鉴Bordia等人(2006)研究,研究首先探索非正式信息的性质(积极−消极)和频率(频繁−偶尔)对员工的影响。其次检验当员工面对消极信息时,通过因应机制和认知重构来改善自我消极感受的过程,从而实现变革认知和变革情感随时间推移的动态衰减(Bonanno&Burton,2013)。在此本文提出如下假设:

H2:变革前非正式信息的频率和性质会相互作用,影响员工的变革认知和变革情感。

H3:随着时间的推移,员工消极变革认知和变革情感显著衰减;

变革前员工的变革认知和变革情感,会显著影响变革正式公布后员工变革行为。前人已有大量研究证实了个体态度和行为之间的显著关系,在此不做赘述。员工的变革认知和变革情感反映了员工对未来变革的态度,必定对员工变革投入程度有显著影响。即使正式变革与之前非正式沟通有偏差,员工事先的心理准备也会有助于员工积极理解正式变革,提升员工变革投入。因此,我们假设:

H4:变革前员工变革认知和变革情感影响变革公布后员工变革行为。

2.2.2 组织变革氛围和以往变革管理的情境调节作用

组织变革氛围是指员工们共享关于组织对变革支持和倡导程度的感知,已有研究发现变革氛围对领导力等变革促进因素有显著情境作用(Charbonnier-Voirin,El Akrem i,&Vandenberghe,2010)。变革氛围反映了当前组织对变革的支持和倡导程度,例如高管在讲话或言谈中表达出对变革的态度,组织是否有政策激励员工尝试新的工作方法等。当员工接收到的非正式信息与组织提倡的创新变革一致时,员工们会更相信这些非正式信息,使得变革前非正式信息对员工的效用加强。这个信息相互印证、相互加强的作用过程,也是社会信息处理的过程(Social information processing;Salancik&Pfeffer,1978)。

以往变革管理(Changemanagementhistory)是指组织以往变革管理的情况,其中包括了变革非正式信息沟通的有效性(Bordia,Restuboy,Jimmieson,&Irmer,2011)。例如,以往高效非正式信息就是指,以往变革前大多数非正式信息都是真实有效的。在本研究的以往变革管理中,着重关注以往变革前非正式信息的真实有效性,即变革前小道消息最后是否 “成真”(Rafferty&Restubog,2010)。非正式消息重要特点是未经确认的消息,存在不确定性。当个体获知组织变革的非正式消息时,个体会将信息与已有信息进行对比验证,即社会信息处理过程(Salancik&Pfeffer,1978)。当个体发现以往变革前也存在大量非正式信息且这些信息最终都成真时,则会认同当前的非正式信息,即变革前非正式信息对变革心理准备作用加强。综上所述,变革氛围和以往变革管理会加强个体变革心理准备的调整:高组织变革氛围和以往有效的非正式信息会让员工认识到变革势在必行,即使未来变革会损害员工利益,员工也只有通过自己的内心调整来接受变革。据此,组织变革氛围和以往变革管理将对变革前非正式信息与变革认知和情感的关系起到调节作用,具体研究假设如下:

H5a:组织变革氛围调节变革前非正式信息与变革认知和情感的关系:相对于低组织变革氛围,在高组织变革氛围下,变革前非正式信息对变革认知和变革情感的作用会加强;

H5b:以往变革管理调节变革前非正式信息与变革认知和情感的关系:相对于以往有效性低的非正式信息,在以往有效性高的非正式信息情况下,当前非正式信息对变革认知和变革情感的作用会加强。

心理因应机制理论认为,当员工面对消极信息时,会通过因应机制来改善自我的消极变革认知和情感(Bonanno&Burton,2013)。在变革情境下,心理因应机制的作用体现为员工变革认知和变革情感随时间推移的动态衰减。而在此过程中组织变革氛围、以往变革管理的情境调节作用也相应受到影响,具体研究假设如下:

H6a:组织变革氛围调节员工消极变革认知和变革情感随时间推移的衰减:相对于低组织变革氛围,在高组织变革氛围下,消极变革认知和变革情感随时间推移的衰减会更显著;

H6b:以往变革管理调节员工消极变革认知和变革情感随时间推移的衰减:相对于以往有效性低的非正式信息,在以往有效性高的非正式信息情况下,消极变革认知和变革情感随时间推移的衰减会更显著。

2.3 组织变革前非正式信息对变革领导者的影响作用

变革前非正式信息的广泛传播不仅影响员工的态度和行为,也有可能对变革领导者及其变革决策发挥潜在作用。具体而言,变革前非正式信息会影响组织内群体变革心理准备,进而影响变革领导者的变革预期,最终对领导者的变革决策产生作用。本部分将对上述过程进行验证,同时考察在此过程中领导者和环境特征的情景作用。研究框架示意图如图2所示。

2.3.1 变革前非正式信息对变革决策的影响

变革前非正式信息,一定程度上在组织中充当变革预公布的角色,影响着员工的变革认知和变革情感。通过了解员工们的这种认知和情感,变革领导者实质上提前获得了员工对变革的反馈。根据这些反馈,变革领导者可以进行变革方案的调整,以促进日后变革有效的执行和推进。这种变革决策→获得反馈→再决策的过程,也是渐进决策的视角。传统的决策研究倾向于把决策描述成一个离散的过程(Discrete process),即在众多方案中寻找出“最优解”。然而实践表明,决策过程应该是一个连续的、互动调整的过程(Kowalkowski,Kindstrom,Alejandro,Brege,&Biggemann,2012)。Lindblom(1979)提出渐进决策观点认为:决策者对于决策关键问题(拟解决的问题、决策的结果、决策的执行方法、决策的形势和条件等)的认识会经历一个不断发展的过程,从而决策过程会表现出渐进发展的特点。渐进决策观点也得到组织管理学者的认可,他们认为组织变革决策通常是在复杂的、不确定的环境中做出的,此时只有渐进调整决策才是行之有效的决策策略,即在决策执行的过程中应对决策进行再评价和分析,进而重新认识并调整决策方案(马剑虹,2001)。

图2 变革前非正式信息对变革领导者作用机制示意图

变革前非正式信息在组织中提供了变革执行的“热身”机会,虽未正式进入行动阶段,但针对变革传言形成的群体变革认知和变革情绪,反映了员工对待变革的真实态度,会影响变革决策者的变革预期,进一步影响变革正式决策。Rafferty等学者(2013)指出,员工们通过社会互动过程会使个体的变革认知和变革情感上升为群体的认知和情感,即群体变革心理准备。群体变革心理准备是指员工们在情感和认知上所共享的对变革接受、拥抱并准备投入的程度,其中群体变革认知是指员工们共享的关于变革重要性和必要性的认知,群体变革情感是指员工们共享的对变革的情感反应(Rafferty et al.,2013)。不同员工对变革前非正式信息的反应会有差异。但总的来说,变革对大多数员工带来的影响会有一定的一致性,且随着时间的推移,员工们通过相互交流分享认识,对即将到来的变革会形成较为一致看法,这同样也是社会信息处理的过程。社会信息处理理论认为(Salancik&Pfeffer,1978),员工们通过相互交流分享认识,对即将到来的变革会形成较为一致的认知和情感,影响领导者的变革预期(Chung etal.,2014)。

Dewar和Dutton(1986)根据变革的激烈程度将变革分为激进和渐进两种变革,在此基础上,本研究按照变革的激烈或温和程度来描述变革决策。变革群体间的社会信息会影响变革决策者的认识,如变革决策者的变革预期(expectation to organizational change)。变革预期是指变革领导者对变革是否能顺利执行的认知(Chung etal.,2014)。期望理论认为,个体对未来的预期会影响其当前的行为决策(Expectancy theory;Vroom,1964)。当变革领导者获得员工们积极的反馈时,会提升领导者对未来变革的信心,使得变革领导者坚定当前的变革决策。当通过变革前的非正式信息了解到,未来变革对自身有很大的消极影响,则员工群体会形成对变革的消极认知和情感。为了让变革能有效实施,变革领导者会根据员工们消极认知和情感的程度,修正对变革的决策,降低变革的激烈程度。综上所述,变革前非正式信息总体上的多和少、积极还是消极显著影响群体变革认知和变革情感。员工群体随时间推移形成的较为一致和稳定的群体变革认知和变革情感,会通过影响变革领导者的变革预期,对变革决策产生作用。以上作用过程将以3个假设进行逐步验证:

H7:变革前非正式信息的频率和性质会相互作用,影响群体变革认知和变革情感;

H 8:群体变革认知和变革情感影响领导者的变革预期;

H9:变革预期影响变革激烈程度。

2.3.2 变革领导者组织内地位的情境调节作用

变革领导者组织内地位(Organizational status)是指变革领导者在组织层级关系中所处的地位、所具有的实际影响力(Eisenberger,Stinglhamber,Vandenberghe,Sucharski,&Rhoades,2002)。变革执行往往是动力和阻力相互博弈的过程,当变革领导者具有高的身份地位时,也就意味着变革具有更强的推动力。相比较于低身份地位的决策者,对高身份地位的变革领导者来说,反馈积极与否对其变革预期影响较小。但对于低身份地位的变革领导者来说,他们具有较弱的变革推动力,需要通过员工的反馈来预测变革执行程度。因此,低组织内地位的变革领导者会更关注员工们反馈,群体的变革心理准备对其变革预期的影响将加强。具体研究假设如下:

H10:变革领导者组织内地位调节群体变革认知和情感与领导者变革预期的关系:相比较于高组织内地位领导者,对于低组织内地位变革领导者,群体变革认知和变革情感对其变革预期的影响作用会加强。

2.3.3 组织所面对的竞争压力的权变作用

竞争压力(Competitive pressure)是指组织所在行业领域内,由于同行竞争或缺乏成长机会从而迫使组织进行变革的压力(Auh&Menguc,2005)。竞争压力会显著影响企业战略的选择(刘海潮,李垣,2008),也会影响变革领导者的组织变革决策。当前许多组织变革常常是受到外界竞争压力的推动,组织的高层管理者对这种变革压力往往有着更深的感受,但基层员工更多会关注自己的利益得失,而不是外界的变革压力。因此,变革领导者会面临员工反对和外界压力的局面(Chung etal.,2014)。在高的组织间竞争压力下,即使员工们的消极变革认知和情感降低了变革领导者的变革预期,变革领导者还是会迫于外部压力坚持变革。只有通过变革,组织才可能生存,员工也才有可能获得工作安全。因而,当竞争压力大的时候,领导者预期和决策之间的关系变弱。根据以上论述提出相应假设:

H 11:竞争压力调节变革预期对变革激烈程度之间的关系:相对于低竞争压力,高竞争压力下变革预期和变革激烈程度的关系会减弱。

3 研究方法

研究构想和假设的检验将采用质性研究和实证研究方法来进行检验。在验证假设1,即探索组织变革前非正式信息的内涵结构时,将主要采用文献研究与理论分析、专家访谈、开放式问卷调查与内容分析法、李克特问卷调查与因子分析法等方法。文献研究和理论分析是为研究构想提供足够的理论基础,专家访谈是为了获取变革前非正式信息的内容、结构及其影响机制。通过大量的专家访谈获得第一手资料,才能为后续问卷调查奠定基础。

开放式问卷是让调查者回答开放式问题,即不限定内容结构的问卷。通过开放式问卷获取组织变革前的各种非正式信息,而后采用标准的内容分析法对开放式问卷进行分析,得出变革前非正式信息的内涵和结构。上述得到的内涵和结构还需要进一步的问卷调查和因子分析来验证。首先需要根据内容分析法以及以往的研究,开发具体问卷测量条目,完成两批李克特问卷调查。通过探索性因子分析法对第一批问卷的条目进行归类总结,而后采用第二批数据进行验证性因子分析。在因子分析基础上完成结构效度验证后,还需要进行新的问卷调查来收集数据,进行预测效度的分析。

假设2到假设11是关于非正式信息对员工的影响及其机制的探索,这些假设是通过实证研究来进行检验,具体涉及到问卷调查和一系列数据分析方法。问卷调查是实证研究的基础,它可以大范围取样,获得充足数据,为理论假设检验提供支持。在问卷调查收集数据时,将采用纵向跟踪为主。纵向跟踪研究将在多个时间点完成,例如变革前准备阶段、变革正式公布前夕、变革执行期。问卷调查也将进行多来源数据采集,即数据来源于员工、上级、组织人力资源部等。

问卷调查后将进行一系列数据分析。除了常规的信效度检验外,研究主要采用多层次线性模型(Hierachical Linear Models;Raudenbush&Bryk,2002)。对于本研究涉及到的嵌套数据分析,传统的基于最小二乘法的回归分析会产生较大的误差,而多层次线性模型则能尽可能减少这种误差。研究涉及员工变革认知和变革情感的变化,将运用多层次线性增长模型进行分析。多层次线性增长模型是在个体内层次,分析个体随时间变化规律的方法(Hierachical Linear Grow th Models;Raudenbush&Bryk,2002)。

4 研究意义

本研究尝试探索我国组织变革前非正式信息内涵结构,研究变革前非正式信息对员工和变革决策者的影响。研究有两个方面贡献:一是应用已有理论解释本土组织变革问题和现象;二是对已有理论的丰富和延展。这个贡献与学者们所倡导的观点一致,即东方情景下管理理论发展可以从多个方面入手,通过检验理论、修正理论、补充理论,来逐步提高东方研究的理论贡献(Li,Leung,Chen,&Luo,2012;Barkema,Chen,George,Luo,&Tsui,2015)。以下首先描述本研究关注问题现象的特点,而后从两个方面阐述研究贡献。本研究关注问题有两个本土特色:一是我国组织变革持续、频繁、范围广。相对于西方发达国家,我国从改革开放至今,是迅猛发展的、变化的40年,任何企事业组织都不可能回避变革的40年(Du&Choi,2010;Chung etal.,2014)。第二,我国传统高权利距离、组织等级制度等传统文化,使得大多数组织变革是自上而下的变革,变革发起者会有意无意事先发布非正式信息,从而促进员工接受变革。

为了揭示该现象背后的规律,本研究运用心理因应机制的理论框架,解释员工面对变革前非正式信息的情感和认知反应。心理因应机制是指个体有意识地采取各种策略来应对压力的机制(Connor-Sm ith&Flachsbart,2007)。组织变革大多数是要求员工从舒适区进入未知的、具有不确定性的区域。面对不确定性带来的压力,员工会采取应对策略,来降低自己的消极情绪。这个过程员工会首先评估变革是否会带来威胁,确认威胁后员工会来评估采用何种策略来降低威胁,例如寻找替代方案、向同事表达不满、向上级寻求帮助等(Lazarus&Folkman,1984)。

尽管心理因应机制有效解释了员工面对变革压力所采取的应对措施,但该理论框架在本研究中也存在局限性,主要是体现在该理论框架很少关注个体持续应对压力事件的过程。在持续压力事件中,个体有可能会对进行多次认知评价。本研究关注的现象,即组织变革前非正式信息,有一个重要特点是“前”。另一个特点是,在我国自上而下的大多数变革中,有“不换思想就换人”的做法(Chung et al.,2014)。因此,我国员工面对大多数变革常常没有选择,所采取的应对策略只有接受,不论是积极接受还是消极接受。变革前非正式信息触发员工的消极情感,随着时间推移会有所衰减(Bonanno&Burton,2013;Gross,2002)。情绪衰减后,员工会再次对变革进行认知评价。相对于初期的评价,再次评价会更为理性,进而会选择更有利于变革应对策略,例如采取主动学习策略掌握新技术新手段,来应对组织的技术变革。毕竟相对于被变革淘汰,换思想、提技能适应变革对个体更为有利(Bonanno&Burton,2013)。通过员工间交流分享,非正式信息也会影响影响变革领导者对变革评价和认知,最终对领导者变革决策产生潜在的影响作用。上述可以概括为“组织变革前的认知重构”过程,即变革前非正式信息触发员工的心理因应机制,而后随时间推移员工和发起人对变革再认知、再评价过程。这个再认知、再评价过程将有助于降低员工对变革的抵制,促进员工积极接受变革。

总的来说,变革前小道消息等非正式信息首先是信息本身影响员工,其次是信息的提前传递有助于员工变革心理准备的调整,有利于变革发起人渐进决策,最终对员工变革投入和变革执行都有潜在促进作用。本研究采用两个理论机制来解释这个作用过程,分别是心理因应机制,以及随时间推移再认知、再评价的认知重构机制。研究首先应用心理因应理论框架来解释变革前非正式信息的影响机制,其次将理论进行延伸,提出随时间推移的认知重构过程。研究结果不仅有助于丰富变革理论,也对我国组织变革实践有指导意义。

杜旌,冉曼曼,曹平.(2014).中庸价值取向对员工变革行为的情景依存作用.心理学报,46(1),113–124.

刘海潮,李垣.(2008).竞争压力、战略变化、企业绩效间的结构关系——我国转型经济背景下的研究.管理学报,5(2),282–287.

马剑虹.(2001).决策渐进调整过程的个案研究.应用心理学,7(3),7–12.

盛琼芳,倪婧.(2010).组织变革与员工抵制变革关系的实证研究.科技进步与对策,27(24),109–112.

王炳成.(2008).组织变革下的员工行为管理方法.中国人力资源开发,(6),20–22.

萧爱玲,时勘.(2006).变革时期的压力管理.经济与管理研究,(2),18–20.

张莉,林与川,迟冬梅.(2012).组织沟通方式对沟通满意度的影响:沟通认知与沟通倾向的调节作用.科学学与科学技术管理,33(2),167–175.

A rmenakis,A.A.,&Harris,S.G.(2002).Crafting a change message to create transformational readiness.Journal of Organizational Change Management,15(2),169–183.

Auh,S.,&M enguc,B.(2005).Balancing exp loration and exp loitation:Themoderating role of competitive intensity.Journal ofBusiness Research,58(12),1652–1661.

Baldw in,J.M.,&Poulton,E.B.(1902).Plasticity.InDictionary of philosophy and psycho logy(vol.2,pp.302–303).New York:The MacM illan Company.

Barkema,H.G.,Chen,X.P.,George,G.,Luo,Y.D.,&Tsui,A.S.(2015).Westmeets east:New concepts and theories.Academy ofManagement Journal,58(2),460–479.

Bartels,J.,Peters,O.,De Jong,M.,Pruyn,A.,&van der M olen,M.(2010).Horizontal and vertical communication as determ inants of professional and organisational identification.Personnel Review,39(2),210–226.

Bonanno,G.A.,&Burton,C.L.(2013).Regulatory flexibility:An individual differences perspective on coping and emotion regulation.Perspectives on Psychological Science,8(6),591–612.

Bordia,P.,Hunt,E.,Paulsen,N.,Tourish,D.,&DiFonzo,N.(2004).Uncertainty during organizational change:Is it all about control?European Journal ofWork and Organizational Psycho logy,13(3),345–365.

Bordia,P.,Jones,E.,Gallois,C.,Callan,V.J.,&DiFonzo,N.(2006).Management are aliens!Rumors and stress during organizational change.Group&Organization Management,31(5),601–621.

Bordia,P.,Restubog,S.L.D.,Jimm ieson,N.L.,&Irmer,B.E.(2011).Haunted by the past:Effects of poor change management history on em ployee attitudes and turnover.Group&Organization Management,36(2),191–222.

Burgdorf,J.,&Panksepp,J.(2006).The neurobiology of positive emotions.Neuroscience&Biobehavioral Reviews,30(2),173–187.

Carter,M.Z.,A rmenakis,A.A.,Feild,H.S.,&M ossholder,K.W.(2013).Transformational leadership,relationship quality,and em p loyee performance during continuous incremental organizational change.Journal ofOrganizational Behavior,34(7),942–958.

Charbonnier-Voirin,A.,El Akrem i,A.,&Vandenberghe,C.(2010).A multilevelmodel of transformational leadership and adaptive performance and the moderating role of climate for innovation.Group&Organization Management,35(6),699–726.

Cheng,C.,Lau,H.P.B.,&Chan,M.P.S.(2014).Coping flexibility and psychological ad justment to stressful life changes:A meta-analytic review.Psycho logical Bulletin,140(6),1582–1607.

Chung,G.H.,Du,J.,&Choi,J.N.(2014).How do employees adapt to organizational change driven by cross-border M&As?A case in China.Journal ofWorld Business,49(1),78–86.

Connor-Sm ith,J.K.,&Flachsbart,C.(2007).Relations betw een personality and coping:A meta-analysis.Journal ofPersonality and Social Psycho logy,93(6),1080–1107.

Dew ar,R.D.,&Dutton,J.E.(1986).The adoption of radical and incremental innovations:An empirical analysis.Management Science,32(11),1422–1433.

DiFonzo,N.,Bordia,P.,&Rosnow,R.L.(1994).Reining in rumors.Organizational Dynam ics,23(1),47–62.

Du,J.,&Choi,J.N.(2010).Pay for performance in emerging markets:Insights from China.Journal of International Business Studies,41(4),671–689.

Dunbar,R.I.(2004).Gossip in evolutionary perspective.Review ofGeneral Psycho logy,8(2),100–110.

Eisenberger,R.,Stinglhamber,F.,Vandenberghe,C.,Sucharski,I.L.,&Rhoades,L.(2002).Perceived supervisor support:Contributions to perceived organizational support and em p loyee retention.Journal of Applied Psycho logy,87(3),565–573.

Folkman,S.,&Moskow itz,J.T.(2004).Coping:Pitfalls and prom ise.Annual Review ofPsycho logy,55,745–774.

Gholipour,A.,Fakheri,K.S.,&Zehtabi,M.(2011).Utilizing gossip as a strategy to construct organizational reality.Business Strategy Series,12(2),56–62.

Gross,J.J.(2002).Emotion regulation:A ffective,cognitive,and social consequences.Psychophysiology,39(3),281–291.

Grosser,T.J.,Lopez-K idw ell,V.,&Labianca,G.(2010).A social netw ork analysis of positive and negative gossip in organizational life.Group&Organization Management,35(2),177–212.

Herscovitch,L.,&Meyer,J.P.(2002).Comm itment to organizational change:Extension of a three-componentmodel.Journal of Applied Psycho logy,87(3),474–487.

Herzig,S.E.,&Jimm ieson,N.L.(2006).M idd lemanagers'uncertainty management during organizational change.Leadership&Organization Development Journal,27(8),628–645.

Holt,D.T.,Armenakis,A.A.,Feild,H.S.,&Harris,S.G.(2007).Readiness for organizational change:The systematic development of a scale.The Journal of Applied Behavioral Science,43(2),232–255.

Huy,Q.N.(2002).Emotional balancing of organizational continuity and radical change:The contribution of m idd le managers.Administrative Science Quarterly,47(1),31–69.

Knapp,R.H.(1944).A psychology of rumor.Public Opinion Quarterly,8(1),22–27.

Kowalkow ski,C.,K indstrom,D.,A lejandro,T.B.,Brege,S.,&Biggemann,S.(2012).Service infusion asagile incrementalism in action.Journal ofBusiness Research,65(6),765–772.

K ramer,M.W.,Dougherty,D.S.,&Pierce,T.A.(2004).Managing uncertainty during a corporate acquisition.Human Communication Research,30(1),71–101.

Larkin,T.J.,&Larkin,S.(1996).Reaching and changing frontline em p loyees.Harvard Business Review,74(3),95–104.

Lazarus,R.S.,&Folkman,S.(1984).Stress,appraisal,and coping.New York,NY:Springer.

Li,P.P.,Leung,K.,Chen,C.C.,&Luo,J.(2012).Indigenous research on Chinesemanagement:Whatand how.Management and Organization Review,8(1),7–24.

Lindblom,C.E.(1979).Still mudd ling,not yet through.Public Adm inistration Review,39(6),517–526.

M ichelson,G.,van Iterson,A.,&Waddington,K.(2010).Gossip in organizations:Contexts,consequences,and controversies.Group&Organization Management,35(4),371–390.

Rafferty,A.E.,Jimm ieson,N.L.,&Armenakis,A.A.(2013).Change readiness:A multilevel review.Journal ofManagement,39(1),110–135.

Rafferty,A.E.,&Restubog,S.L.D.(2010).The impactof change process and context on change reactions and turnover during amerger.JournalofManagement,36(5),1309–1338.

Raudenbush,S.W.,&Bryk,A.S.(2002).Hierarchical linear models:Applications and data analysis methods.Newbury Park:SAGE Publications.

Rosnow,R.L.(1991).Inside rumor:A personal journey.American Psycho logist,46(5),484–496.

Salancik,G.R.,&Pfeffer,J.(1978).A social information processing approach to job attitudes and task design.Adm inistrative Science Quarterly,23(2),224–253.

Tugade,M.M.,&Fredrickson,B.L.(2007).Regulation of positive emotions:Emotion regulation strategies that promote resilience.Journal of Happiness Studies,8(3),311–333.

Van den Heuvel,M.,Demerouti,E.,Bakker,A.B.,&Schaufeli,W.B.(2013).Adapting to change:The value of change information and meaning-making.Journal of Vocational Behavior,83(1),11–21.

Vroom,V.H.(1964).Work and motivation.New York:W iley.

Waddington,K.,&Fletcher,C.(2005).Gossip and emotion in nursing and health-care organizations.Journal of Health Organization and Management,19(4/5),378–394.