生命意义与主观幸福感的关系:基于中国样本的元分析*

2016-02-01靳宇倡何明成李俊一

靳宇倡 何明成 李俊一

(1四川师范大学教师教育与心理学院,成都 610066)(2华中师范大学心理学院,武汉 430079)

1 引言

作为人类个体重要的积极心理品质(Seligman,2002)以及美好人生的基石(Steger etal.,2013),生命意义和主观幸福感都被视为幸福生活中最重要的组成部分(Kashdan,Biswas-Diener,&King,2008),因而有关生命意义与主观幸福感关系的研究受到越来越多的关注。所谓生命意义(meaning in life)又称个体意义(personalmeaning)或意义(meaning),通过对一些较有影响的生命意义概念的整合,Steger,Frazier,Oishi和Kaler(2006)将生命意义定义为个体对人类自身及其存在的本质和对那些自认为比较重要事物的感知、觉察,包括存在意义(presence ofmeaning)和寻求意义(search formeaning)两个维度。存在意义指的是个体对自己的生活是否有意义的感受程度(强调结果),寻求意义则是指个体对生命意义的积极寻求程度(强调过程)(程明明,樊富珉,2010)。主观幸福感(subjective well-being,SWB)是反映个体生活质量的重要指标,它被定义为个体根据自己所设定的标准,对自身某个阶段的生活质量做出的整体性评价,由认知成分和情感成分两部分组成,认知成分是指生活满意度(life satisfaction),情感成分则包括积极情感(positive affect)和消极情感(negative affect)(Diener,1994)。生活满意度主要是指个体对自己的生活质量做出的整体性认知和判断,积极情感和消极情感则反映的是个体对自己生活上的情感体验(Diener&Ryan,2009)。

国外大量研究表明,生命意义与主观幸福感(Steger,Oishi,&Kashdan,2009;Doğan,Sapmaz,Tel,Sapmaz,&Tem izel,2012;Sahin,Aydin,Sari,Kaya,&Pala,2012)、身心健康(Sherman,Simonton,Latif,&Bracy,2010;Westerhof,Bohlmeijer,van Beljouw,&Pot,2010)等密切相关,通过增强个体的生命意义感可以有效地干预其自杀意念(K leiman,Adams,Kashdan,&Riskind,2013),对生命意义感知程度较高的个体体验到抑郁和焦虑的风险也较低(Sternthal,W illiams,Musick,&Buck,2010),具有较高生命意义感的个体通常会更健康、更快乐、更少烦恼、也更长寿(Hill&Turiano,2014)。两项对土耳其大学生的研究结果发现,生命意义能显著预测主观幸福感,存在意义能正向预测主观幸福感,寻求意义负向预测主观幸福感(Doğan et al.,2012;Sahin et al.,2012);在一项对澳大利亚被试的研究也表明,寻求意义与主观幸福感呈负向相关(Cohen&Cairns,2012);一项以中国香港地区的青少年为被试的研究发现,生命意义与生活满意度呈显著相关(Ho,Cheung,&Cheung,2010);Steger等人(2006)的研究也发现,存在意义与生活满意度和积极情感正向相关;寻求意义与神经质、抑郁和消极情感正向相关。

国内研究者也对生命意义与主观幸福感之间的关系进行了大量的实证研究,但是并未取得一致结果。研究显示,生命意义与主观幸福感之间的相关大小不一,相关系数从−0.470到0.768均有报告(海倩,2011;肖蓉,张小远,赵久波,李建明,2009)。因此,生命意义与主观幸福感的关系究竟如何还不得而知。国内对生命意义与主观幸福感关系的研究还发现,寻求意义与主观幸福感、生活满意度和积极情感呈正相关,而与消极情感呈负相关,这与国外的研究结论存在差异(Doğan etal.,2012;Sahin et al.,2012;Steger et al.,2006),这又是否是由于东西方的不同文化所影响,目前还不清楚。基于此,本研究拟通过元分析的方法,综合国内生命意义与主观幸福感的研究成果,来探讨生命意义与主观幸福感之间的关系。

2 研究方法

2.1 文献搜索

通过对中国知网期刊全文数据库、中国博士学位论文全文数据库、中国优秀硕士学位论文全文数据库进行检索,再从维普期刊网、万方数据库进行检索来查漏补缺,对国内2000年至2016年3月有关生命意义与主观幸福感相关研究进行检索整理。生命意义主要检索词为:生命意义(感)、个人意义、生活目的、心理一致感,生活态度;主观幸福感主要检索词为幸福、主观幸福感、生活满意度(感)、积极情感、消极情感等。

纳入标准:(1)文章内容主要探讨的是生命意义与主观幸福感的关系;(2)文献中资料数据完整,明确地报告了有效相关系数r或者能转换成r的F值、t值等;(3)文献中样本量必须明确。在对文献题目、摘要以及内容阅读后,排除不符合上述标准的文献,总共纳入符合标准的45篇,51个独立样本的中文文献。

2.2 编码

将收集到的符合研究标准的文献进行特征编码:作者及发表年代、对主观幸福感的评估量表、被试群体类型、样本容量、性别、年龄构成等,编码结果见表1。有关效应值获取依从如下原则:(1)在纳入本元分析的文献中,对生命意义的测量工具既有国外常见量表也有国内自编量表,由于不同的量表其结构维度也不同,为了便于研究,本元分析以Steger等人对生命意义定义为基准,主要对生命意义总体、存在意义和寻求意义与主观幸福感及其各维度的效应值进行编码,而其他生命意义量表只将其总体与主观幸福感及其各维度的效应值进行编码;(2)独立样本只编码一次,若同一文献存在多个独立样本,则分别编码;(3)为保证效应值的独立性,不同效应值计算的数据只出现一次。

表1 纳入元分析的原始文献基本信息

续表1

注:a表示只罗列原文献第一作者;b.SWBS-CC=中国城市居民主观幸福感量表简本,SWLS=总体生活满意度量表,PANAS=情绪量表,IWB=幸福感指数量表,GWB=总体幸福感量表,MUNSH=纽芬兰纪念大学幸福度量表,CSLSS=生活满意度评定量表,PGC=费城老年人中心信心量表,LSS=生活满意度量表,ICS=国际大学调查问卷,SLSS=学生总体生活满意度量表,PWBS=心理幸福感量表,MHQ=综合幸福感问卷,CSLSS=大学生生活满意度评定量表;c.普通 =一般刊物;核心 =北大、南大核心期刊论文;学位 =硕,博士学位论文;d.表1中的相关系数值仅表示生命意义总体与主观幸福感总体的相关程度 (由于部分文献未提供二者相关系数值,而提供生命意义与主观幸福感各维度间相关系数值,因此表1相应位置处亦用NA表示之);e.NA表示原文献未提供相关信息.作者以及出版时间都相同的表示同一研究中的多个独立样本.

2.3 效应值计算

本研究采用Pearson积差相关系数r的元分析方法来计算效应值(Hofmann,Gaw ronski,Gschwendner,Le,&Schm itt,2015;Pettigrew&Tropp,2006;陈灿锐,高艳红,申荷永,2012),通过FisherZ转化r值,根据样本容量计算权重和95%的置信区间。转换公式:Zi=0.5ln{(1−ri)/(1+ri)},后将Z进行加权平均转换为相关系数,即可得到总体效应值ρ, 其中:ρ=(e2z−1)/(e2z+1), 权重wi=n−3。并以来计算总体效应值的置信区间。Cohen(1988)认为效应值≤0.10时为较小,在0.10至0.40之间为中等,效应值≥0.40时为较大。

2.4 计算模型选定及同质性检验

2.5 出版偏差检验

出版偏差(publication bias)指的是在元分析中,所纳入文献的样本代表性问题。如研究结果显著的文献获得发表的可能性较大,而研究结果不显著但又可能含有重要信息的文献则可能很难发表。或者遗漏符合元分析标准的原文献等,这就会给元分析结果带来影响。检验出版偏差的方法一般有漏斗图、失安系数(Fail-safe Number,Nfs)、等级相关测验(Rank Correlation Test)、回归截距法(Regression Intercept)以及剪补法(Trim and fill)等五种方法。本研究将采用失安系数和漏斗图两种方法来进行出版偏差的检验,失安系数Nfs是出版偏差检验比较常用的一种方法,其值越大,出版偏差的可能性就越小,计算公式为:Nfs=[zi/za]2−k。其中,Zi是第i个原始研究的显著性水平所对应的标准偏差。Za为设定的显著性水平的单侧检验临界值,k为原始研究的数目,当失安系数值小于5k+10时,则出版偏差的影响就需要引起注意(Rosenthal&Rosnow,1991;范会勇,李晶晶,赵曼璐,李红,2016)。

3 结果

3.1 生命意义与主观幸福感及其各维度效应值

具体分析数据见表2。结果显示生命意义与主观幸福感、生活满意度的效应值分别为0.505(p<0.001),0.395(p<0.001)。根据Cohen的效应值判读标准,效应程度较高;与积极情感的效应值为0.325(p<0.001),效应程度为中等;与消极情感的效应值为−0.195(p<0.05),效应程度为中等且方向为负。在95%的置信区间中都没有包含0,这表明效应值由偶然因素所产生影响的几率不大,所以生命意义与主观幸福感及其各维度之间的关系比较稳定。特别地,同质性检验系数Q值在123到2557之间(p<0.001),这表明效应值异质显著,因此本元分析采用随机效应模型的确较为合理,同时也暗示生命意义与主观幸福感的关系可能受到调节变量的影响。

表2 生命意义与主观幸福感及其各维度的元分析

3.2 存在意义、寻求意义与主观幸福感及其各维度效应值

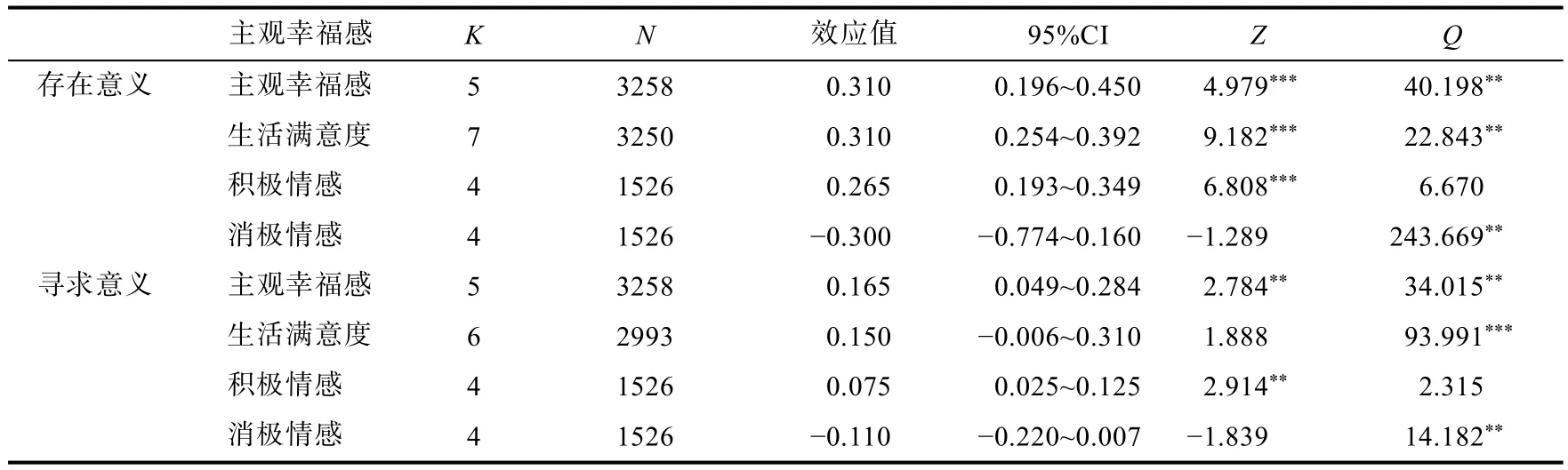

如表3所示,存在意义与主观幸福感、生活满意度、积极情感的效应值分别为0.310(p<0.001)、0.310(p<0.001)、0.265(p<0.001), 根据Cohen的效应值判读标准为中等;与消极情感的效应值为−0.300,效应程度为中等且方向为负。寻求意义与主观幸福感和生活满意度之间的效应值分别为0.165(p<0.01)、0.150,效应程度为中等;与积极情感的效应值为0.075(p<0.01),表明效应程度较低;与消极情感的效应值为−0.110,表明效应程度较低且方向为负。其中存在意义与消极情感,寻求意义与生活满意度、消极情感的效应值的置信区间都包括0,表明彼此之间的关系还不够稳定,可能受到偶然因素的影响。

表3 存在意义、寻求意义与主观幸福感及其各维度的元分析

3.3 特征效应

同质性检验还可以确定本研究是否需要进行调节变量的效应分析,检验结果显示Q在统计学上达到显著,效应值异质显著表明生命意义与主观幸福感的关系可能受到调节变量的影响(Cooper,1989)。根据以往研究经验,本研究主要将性别、被试群体、出版类型等研究特征对生命意义与主观幸福感关系的调节效应进行考察。

3.3.1 性别的调节

样本中的性别对生命意义与主观幸福感关系的调节效应分析结果见图1,其调节的加权线性回归系数值为0.64(p<0.001),检验结果达到显著性水平,并且相应的Q=180.51(df=1,p<0.001),其中性别可以解释14.48%的调节效应。这表明性别对生命意义与主观幸福感之间的关系存在显著的正向调节效应。

3.3.2 被试群体的调节

为了便于分析,本研究根据人口统计特征对被试群体进行整合。如将初中生、高中生统称为中学生;师范生、研究生纳入大学生被试群体,而将士官、农民和蚁族纳入成年人被试群体。其中需要注意的是,由于青少年被试中既包含有中学生也包括大学生,且被试量较大,因此不将其纳入被试群体的调节效应分析。最后纳入元分析的被试分为中学生(k=7)、大学生(k=14)、成年人(k=2)、老年人(k=6)共4组,分析结果如表4所示。在4个群体中,大学生效应值最高,其次为老年人,成年人的效应值最低。其中,尽管中学生效应值较高,但其95%置信区间的效应值未达到显著性水平。同质性检验系数Q=1507.943(df=3,p<0.001),表明被试群体组间异质显著。

图1 性别对生命意义与主观幸福感关系的调节效应

表4 被试群体对生命意义与主观幸福感关系调节的元分析

3.3.3 出版类型调节

本研究将报告了生命意义与主观幸福感总体之间相关系数的文献出版类型划分为3类:核心期刊(k=10)、普通期刊(k=4)和学位论文(k=16)。结果显示,出版类型的调节效应由高到低依次为:普通期刊(r=0.539,k=4,n=2205)、核心期刊(r=0.509,k=10,n=7340)、学位论文(r=0.443,k=16,n=10642),但各出版类型之间的效应值差异并不显著(Qb=0.554,pb=0.758)。

3.4 出版偏差检验结果

本研究采用了失安系数值Nfs和漏斗图两种方法来检验出版偏差。由表2可知Nfs(k=30)在633至3636之间,可见失安系数值远远大于临界值,暗示着元分析结果受到出版偏差影响的可能性很小。在漏斗图检验中,效应值分布情况如图2所示。可以发现,所有研究的效应值都靠近漏斗图顶端位置,并且平均分布在两侧。这也表明研究结果受到来自出版偏差影响的可能性非常小,即基于所纳入样本的元分析结果准确可靠。

4 讨论

4.1 生命意义与主观幸福感的关系

本研究通过对国内45篇文献共51个独立样本、27291位被试的研究进行元分析后发现,生命意义、存在意义与主观幸福感、生活满意度、积极情感之间的效应值在0.265至0.505之间,与消极情感之间的效应值分别为−0.195、−0.300。这表明生命意义、存在意义能显著正向预测主观幸福感、生活满意度、积极情感,而显著负向预测消极情感,与国外的研究结果基本一致(Shrira,Palgi,Ben-Ezra,&Shmotkin,2011;Doğan et al.,2012;Sahin et al.,2012;Cohen&Cairns,2012),即对生命意义体验程度较高的个体其对主观幸福感(Steger,Kashdan,Sullivan,&Lorentz,2008;Park,Park,&Peterson,2010;Westerhof etal.,2010)、生活满意度(Steger,Oishi,&Kesebir,2013)等与积极情感相关的体验程度通常也较高。但在对寻求意义与主观幸福感及其各维度的关系进行元分析时却发现,寻求意义显著正向预测主观幸福感、生活满意度和积极情感(效应值分别为0.165、0.150、0.075),负向预测消极情感(效应值为−0.110),表明国内被试在寻求意义时通常感受到的是积极体验,对消极情感的体验反而较低,这与国外的研究结果不一致(Doğan et al.,2012;Sahin et al.,2012;Cohen&Cairns,2012;Steger et al.,2006)。根据Frank l(1963)的意义治疗理论,对生命意义的寻求是人类个体的核心动机,个体只有去发现并实现生命意义,对生命意义的寻求才会得到满足,生命意义的寻求过程还可能会激发个体的内在张力(inner tensions),而这种内在张力又是心理健康不可或缺的先决条件,当个体寻求意义受挫时就可能产生痛苦,即个体在寻求意义时通常获得的是痛苦等消极体验,而不是积极体验。但本研究的元分析结果表明,国内被试在寻求生命意义时,并不是像西方所认为的那样个体感受到的是痛苦或消极负面的情感体验,而是与此相反,Frankl的意义治疗理论也不能为此提供合理的解释。王鑫强(2013)认为这可能与东西方的文化差异有关,中国人主要受到儒家思想文化的影响,强调人世担责,并提倡对挫折要有超脱精神,在追求生命意义的过程中是一种主动进取的心态并享受这一过程,所以中国人在寻求意义的过程中对主观幸福感等积极情感的体验反而较高。这一观点也得到实证研究的支持,有国内研究就发现,国内被试对生命意义的追寻与心理健康的积极指标(如自我肯定)呈显著正相关,与消极指标(如抑郁)呈显著负相关(彭霞,王鑫强,郭成,2011)。

图2 基于Fisher’s Z效应值分布的漏斗图

4.2 性别、出版类型和被试群体的调节效应

本研究的调节效应分析结果表明,性别和被试群体对生命意义与主观幸福感的关系存在显著地调节效应,因此在推广本结论时应当小心谨慎。通过调节效应分析可以得知,性别对生命意义与主观幸福感的关系存在显著的正向调节效应。有研究认为,这可能与男女性别差异有关,Gohil和Charak(2013)的研究发现,生命意义、生活满意度、积极情感和消极情感都存在显著地性别主效应。对纳入元分析的文献出版类型的调节效应分析发现,3种出版类型的效应值之间并无显著差异,这表明不同文献的出版类型对生命意义与主观幸福感关系的研究具有一致性,即文献的出版类型对生命意义与主观幸福感的关系不存在调节效应;在对被试群体的调节效应分析中可以发现,中学生、大学生和老年人对生命意义与主观幸福感关系的调节效应值都较高。这也支持Steger等人(2009)的研究结论,他们发现不同年龄阶段的个体其生命意义感也就不同,年龄较大者(如老年人)普遍体验到存在意义感,而年轻人则更多地体验到较高的寻求意义感。中学生、大学生正处于追求梦想、实现人生价值的重要阶段,自我实现的动机比较强烈,根据马斯洛自我实现的需要层次理论,个体都有自我实现的成长需要,在自我实现的过程中受到阻碍而未能实现自我成长时,痛苦就会伴随寻求意义而出现,如果个体自我实现得以成功,个体就会由于自我能力的提升以及谋求到有意义的生活而不会面临寻求意义所带来的负面效应,其生命意义的体验程度也就较高,主观幸福感相应也就较高;与此同时,对生命意义的体验还涉及到对过去、现在和未来的整合,对过去和未来的考虑也会使得个体对生命意义具有较高的体验(Baumeister,Vohs,Aaker,&Garbinsky,2013)。因此,对逐渐进入生命尾声的老年人来说,无论是过去丰富的人生阅历还是当前面临不可避免的死亡现实,其对生命意义的体验也会更加深入,恐惧管理理论(terrormanagement theory,TMT)也指出,不可避免的死亡意识有助于老年人对世界和人生有一个清晰地认知,而这种认知是生命意义感的一个重要来源(Vess,Routledge,Landau,&A rndt,2009),生命意义的这种体验有助于老年人对其生活质量的整体性评价;成年人对生命意义与主观幸福感的调节效应值为负向且为中等程度,这可能与其面临较多的生活压力有关,成年人需要应对生活压力事件如子女教育、家庭关系和工作竞争等,因而对生命意义和幸福感的体验呈负向关系。

4.3 研究局限和展望

本研究所存在的局限:第一,虽然研究表明由出版偏差对元分析结果所带来影响的可能性很小,但仍然难免存在遗漏符合纳入标准文献的情况。第二,纳入元分析的研究中被试群体也多以大学生为主,而其他群体则相对较少(如以成年人为被试的研究只有2篇),这在一定程度上影响了样本的代表性,同时各被试群体在进行相互比较时也就可能存在误差。第三,虽然本研究发现寻求意义与主观幸福感以及其余维度之间的关系与国外研究结果不一致,但由于本研究未纳入国外的研究,因此也就未能将文化背景等因素对二者关系的影响做进一步考察。未来研究展望:本研究发现生命意义能显著预测主观幸福感,但其中的具体影响机制还不是很清楚,今后可以进一步关注这一方面的理论和实证研究。另外,研究还发现存在意义与主观幸福感的关系与国外的研究结果不一致,这可能与被试的文化背景有关。因此,在今后的研究中,可以进一步开展在不同文化背景(如东西方)下生命意义对主观幸福感影响的比较研究,以便在提升中国人的主观幸福感时,提出更具有操作性的干预计划。

5 结论

本元分析可以得到如下结论:

(1)生命意义与主观幸福感,生活满意度和积极情感呈显著正相关,与消极情感呈显著负相关;存在意义与主观幸福感,生活满意度和积极情感呈显著正相关,与消极情感呈负相关但不显著;寻求意义与主观幸福感和积极情感呈显著正相关,与生活满意度呈正相关但不显著,与消极情感呈负相关但不显著。

(2)生命意义与主观幸福感之间的关系受到性别和被试群体的调节,即性别的不同,被试群体的不同都会影响到二者相关大小,因此在推广该结论时应小心谨慎。

带*表示为纳入元分析文献

*包建.(2012).农民生命意义与主观幸福感的研究(硕士学位论文).沈阳师范大学.

陈灿锐,高艳红,申荷永.(2012).主观幸福感与大三人格特征相关研究的元分析.心理科学进展,20(1),19–26.

*陈琛.(2005).个人目标、快乐和生活意义:关于幸福的本质及其本源的一项研究(硕士学位论文).华东师范大学.

*陈开梅,董磊,王建军.(2015).体育大学生心理应激、抑郁、心理一致感和主观幸福感的关系.吉林体育学院学报,31(5),73–76.

程明明,樊富珉.(2010).生命意义心理学理论取向与测量.心理发展与教育,26(4),431–437.

*陈秋婷,李小青.(2015).大学生生命意义与社会支持、心理控制源及主观幸福感.中国健康心理学杂志,23(1),96–99.

*陈秀云.(2007).大学生个人生命意义量表编制及初步应用(硕士学位论文).浙江师范大学.

*董泽松,曾晓阳.(2015).有志愿服务经历大学生生命意义感与幸福感的关系.现代预防医学,42(2),285–287.范会勇,李晶晶,赵曼璐,李红.(2016).幼儿园教师的心理健康:对基于SCL-90量表研究的元分析.心理科学进展,24(1),9–20.

*付志高,刘亚,潘朝霞,李玲.(2012).大学生外倾性生命意义感与生活满意度的关系.中国学校卫生,33(5),610–611.

*高娟,吕少博,赵妍,邹阳,尹航,李丽娜.(2014).大学生生命意义、特殊完美主义和生活满意度的关系.中

国健康心理学杂志,22(8),1273–1275.

*高钰琳,陈佩云.(2008).护理本科新生生命态度的调查研究.中国高等医学教育,(8),1–3.

*葛亮,王桦,周晗,马春薇.(2014).高龄老年人的人生意义和死亡态度与主观幸福感的相关性.医学新知杂志,24(3),168–171.

*海倩.(2011).蚁族群体压力构成、心理一致感和主观幸福感关系研究(硕士学位论文).河南大学.

*胡天强,龚玲,张茂杨,王鑫强.(2014).大学生适应性与生活满意度的关系:生命意义的中介作用.西南师范大学学报:自然科学版,39(4),167–171.

*胡燕红.(2013).初中生家庭功能、心理一致感与主观幸福感的关系研究(硕士学位论文).河南师范大学.

*李娟娟,赵丹.(2014).硕士研究生积极情绪与生活满意度的关系:生命意义感的作用.心理科学进展,4(1),1–4.

*李琼.(2012).老年人生命意义、死亡态度和主观幸福感的关系研究(硕士学位论文).西北大学.

*李玄,杨媛.(2013).农村老年人心理一致感与主观幸福感的关系研究.医学理论与实践,26(20),2683–2685.

*李艳,何畏,张贤,郭锋,蔡静,郭巧红.(2014).大学生生命意义感与父母教养方式、应对方式、幸福感指数的相关性.中国健康心理学杂志,22(11),1683–1685.

*梁宏宇,李放,王琴瑶,陈石,郑雪.(2015).高中生感恩与心理一致感的关系:积极情感与积极应对的中介效应.心理科学,38(4),846–852.

*刘静,谢杏利.(2015).生命意义感和幸福感对研究生自杀态度的影响.现代预防医学,42(7),1251–1254.

*刘丽君.(2009).中学生个人生命意义问卷的初步编制(硕士学位论文).湖南师范大学.

*刘连龙,郭薇,刘婷婷,豆建.(2013).生命意义、死亡态度对老年人主观幸福感的影响.中国老年学杂志,33(19),4803–4805.

*刘玲.(2012).大学生体育锻炼与生活满意感、生命意义感的相关研究(硕士学位论文).郑州大学.

*刘思斯,甘怡群.(2010).生命意义感量表中文版在大学生群体中的信效度.中国心理卫生杂志,24(6),478–482.

*刘艳.(2009).大学生心理一致感、生活事件和主观幸福感的关系研究(硕士学位论文).河北师范大学.

彭霞,王鑫强,郭成.(2011).重庆某高校大学生生命意义感与心理健康关系.中国学校卫生,32(9),1119–1120.

*沈清清,蒋索.(2013).青少年的生命意义感与幸福感.中国心理卫生杂志,27(8),634–640.

*孙梦霞,李国平,李建湖,廖桂香.(2011).养老院老年人主观幸福感影响因素的路径分析.中国老年学杂志,31(16),3140–3143.

*孙阳.(2014).农业院校大学生生命意义感与情感幸福感关系.现代交际,(2),227–228.

*王孟成,戴晓阳.(2008).中文人生意义问卷(C-MLQ)在大学生中的适用性.中国临床心理学杂志,16(5),459–461.

*王鑫强.(2013).生命意义感量表中文修订版在中学生群体中的信效度.中国临床心理学杂志,21(5),764–767.

*王俨辉.(2009).大学生生命态度的现状、影响因素及对策研究(硕士学位论文).天津大学.

*王彦朴,赵亮,李锐,刘维,王有智,王庭照.(2011).大学生生命意义量表的编制.心理学探新,31(5),463–466.

*巫文琴.(2014).高中生生活意义感调查研究(硕士学位论文).南昌大学.

*肖蓉,张小远,赵久波.(2010).医学生生命意义感状况与幸福感关系.中国公共卫生,26(7),855–856.

*肖蓉,张小远,赵久波,李建明.(2009).生活目的测验(PIL)在大学生中的应用及其信、效度研究.中国临床心理学杂志,17(3),309–311.

*许丽.(2012).老年人生命意义的初步研究(硕士学位论文).重庆师范大学.

*于洋.(2013).大学生生活事件、心理一致感和生活满意度的关系研究(硕士学位论文).河北师范大学.

*张蓓.(2011).中学生个人生命意义问卷的修订及区域性高中生常模的建立(硕士学位论文).沈阳师范大学.

*张春雨,韦嘉,张进辅,李喆.(2013).师范生职业使命感与学业满意度及生活满意度的关系:人生意义感的作用.心理发展与教育,29(1),101–108.

*张凯,吴守宝,钟建平.(2012).大学生生命意义感与生活满意度的关系.中华行为医学与脑科学杂志,21(4),367–369.

*张利燕,谢佳,郭芳姣.(2010).生命意义量表在中国大学生中的适用性研究.中国临床心理学杂志,18(6),698–700.

*张姝玥,陈卓豪.(2015).压力与生命意义对初中生生活满意度的影响.现代中小学教育,31(10),83–86.

*张姝玥,林艳,黄婷.(2013).中学生生命意义与主观幸福感心理健康自杀意念的相关性.中国学校卫生,34(8),927–928.

*赵丹,王勇慧,李娟娟,王丽.(2014).应对方式在硕士研究生生活满意度与生命意义关系中的中介作用.中国健康心理学杂志,22(11),1733–1735.

*赵广兵.(2012).青海大学生生命意义与大五人格、主观幸福感的关系研究(硕士学位论文).青海师范大学.

*赵可新,熊朋迪,祝卓宏.(2014).生命意义感量表在中国士官群体中的信效度.中华行为医学与脑科学杂志,23(6),566–568.

*赵晴.(2008).四川省医科大学生生命意义感与心理健康的现状研究(硕士学位论文).四川师范大学.

Baumeister,R.F.,Vohs,K.D.,Aaker,J.L.,&Garbinsky,E.N.(2013).Some key differences betw een a happy life and a meaningful life.The Journal of Positive Psycho logy,8(6),505–516.

Borenstein,M.,Hedges,L.,& Rothstein,H.(2007).Meta-analysis:Fixed effect vs.random effects.Retrieved October 10,2007,from www.Meta-Analysis.com.

Borenstein,M.,Hedges,L.V.,Higgins,J.P.T.,&Rothstein,H.R.(2009).Introduction to meta-analysis.West Sussex,UK:W iley&Sons.

Card,N.A.(2011).Applied meta-analysis for social scienceresearch.New York:The Guilford Press.

Cohen,J.(1988).Statistical power analysis for the behavioral sciences(2nd ed.).Hillsdale,NJ:Law rence Erlbaum Associates.

Cohen,K.,&Cairns,D.(2012).Is searching formeaning in life associated w ith reduced subjective well-being?Confirmation and possible moderators.Journalof Happiness Studies,13,313–331.

Cooper,H.M.(1989).Integrating research:A guide for literature reviews(2nd ed.).New bury Park,CA:Sage.

Diener,E.(1994).Assessing subjective well-being:Progress and opportunities.SocialIndicatorsResearch,31,103–157.

Diener,E.,&Ryan,K.(2009).Subjective w ell-being:A general overview.South African Journal of Psychology,39(4),391–406.

Doğan,T.,Sapmaz,F.,Tel,F.D.,Sapmaz,S.,&Tem izel,S.(2012).M eaning in life and subjective w ell-being among Turkish university students.Procedia-Social and Behavioral Sciences,55,612–617.

Frank l,V.E.(1963).Man’s search for meaning.New York:Washington Square Press.

Gohil,E.,& Charak,R.(2013).Meaning in life,life satisfaction and positive and negative affect in older adults:Effect of gender and type of residence.Indian Journal of Positive Psycho logy,4(1),55–59.

Hedges,L.V.,& Vevea,J.L.(1998).Fixed- and random-effects models in meta-analysis.Psycho logical Methods,3(4),486–504.

Hill,P.L.,&Turiano,N.A.(2014).Purpose in life as a predictor of mortality across adulthood.Psycho logical Science,25(7),1482–1486.

Ho,M.Y.,Cheung,F.M.,&Cheung,S.F.(2010).The role of meaning in life and optim ism in promoting well-being.Personality and Individual Differences,48,658–663.

Hofmann,W.,Gaw ronski,B.,Gschwendner,T.,Le,H.,&Schm itt,M.(2005).A meta-analysis on the correlation betw een the im p licit association test and explicit self-report measures.Personality&Social Psychology Bulletin,31(10),1369–1385.

Kashdan,T.B.,Biswas-Diener,R.,&King,L.A.(2008).Reconsidering happiness:The costs of distinguishing betw een hedonics and eudaimonia.The Journal ofPositive Psycho logy,3,219–233.

K leiman,E.M.,Adams,L.M.,Kashdan,T.B.,&Riskind,J.H.(2013).Gratitude and grit indirectly reduce risk of suicidal ideations by enhancing meaning in life:Evidence for amediated moderation model.Journal of Research in Personality,47(5),539–546.

Park,N.,Park,M.,&Peterson,C.(2010).W hen is the search for meaning related to life satisfaction?Applied Psycho logy:Health and Well-Being,2(1),1–13.

Pettigrew,T.F.,&Tropp,L.R.(2006).A meta-analytic test of intergroup contact theory.Journal of Personality&Social Psycho logy,90(5),751–83.

Rosenthal,R.,& Rosnow,R.L.(1991).Essentials of behavioral research:Methods and data analysis.New York,NY:M cGraw-Hill.

Sahin,M.,Aydin,B.,Sari,S.V.,Kaya,S.,&Pala,H.(2012).Öznel iyi oluşu açiklamada umut ve yaşam da anlam in rolü[The role of hope and the meaning in life in exp laining subjective well-being].KastamonuEducationJournal,20(3),827–836.

Seligman,M.E.P.(2002).Authentic happiness.New York,NY:The Free Press.

Sherman,A.C.,Simonton,S.,Latif,U.,&Bracy,L.(2010).Effects of globalmeaning and illness-specific meaning on health outcomes among breast cancer patients.Journal of Behavioral Medicine,33(5),364–377.

Shrira,A.,Palgi,Y.,Ben-Ezra,M.,&Shmotkin,D.(2011).How subjective well-being and meaning in life interact in the hostile world?The Journal of Positive Psycho logy,6(4),273–285.

Steger,M.F.,Frazier,P.,Oishi,S.,&Kaler,M.(2006).The meaning in life questionnaire:Assessing the presence of and search for meaning in life.Journal of Counseling Psychology,53,80–93.

Steger,M.F.,Kashdan,T.B.,Sullivan,B.A.,&Lorentz,D.(2008).Understanding the search for meaning in life:Personality,cognitive sty le,and the dynam ic betw een seeking and experiencing meaning.Journal of Personality,76(2),199–228.

Steger,M.F.,Oishi,S.,&Kesebir,S.(2011).Is a life w ithout meaning satisfying?The moderating role of the search formeaning in satisfaction w ith life judgments.The Journal ofPositive Psycho logy,6(3),173–180.

Steger,M.F.,Oishi,S.,&Kashdan,T.B.(2009).Meaning in life across the life span:Levels and correlates of meaning in life from emerging adulthood to older adulthood.The Journal ofPositive Psycho logy,4(1),43–52.

Steger,M.F.,Shim,Y.,Rush,B.R.,Brueske,L.A.,Shin,J.Y.,&Merriman,L.A.(2013).Themind’s eye:A photographic method for understanding meaning in people’s lives.The Journal ofPositive Psychology,8(6),530–542.

Sternthal,M.J.,W illiam s,D.R.,M usick,M.A.,&Buck,A.C.(2010).Depression,anxiety,and religious life:A search formediators.Journal ofHealth&Social Behavior,51(3),343–359.

Vess,M.,Routledge,C.,Landau,M.J.,&A rndt,J.(2009).The dynam ics of death and meaning:The effects of death-relevant cognitions and personal need for structure on perceptions of meaning in life.Journal of Personality&Social Psycho logy,97(4),728–744.

Westerhof,G.J.,Bohlmeijer,E.T.,van Beljouw,I.M.J.,&Pot,A.M.(2010).Improvement in personal meaning mediates the effects of a life review intervention on depressive symptom s in a random ized controlled trial.The Geronto logist,50(4),541–549.