基于GIS的青海省黄南藏族自治州生态敏感性评价

2016-01-15于瑶,郭泺,周苏龙等

基于GIS的青海省黄南藏族自治州生态敏感性评价

于瑶郭泺周苏龙王丹

(中央民族大学生命与环境科学学院,北京 100081)

摘要:以青海省黄南藏族自治州遥感影像图为数据源,结合实地调查和社会经济等数据,依据该州的生态环境现状,建立生态敏感性评价指标体系,采用层次分析法,在GIS支持下,对该州进行生态敏感性评价。结果表明,黄南藏族自治州的生态敏感性为中度敏感水平,该州西北地区敏感度最高;其中高度敏感区仅占总面积的1.24%,中度敏感区域占总面积的57.35%,轻度敏感区和不敏感区占总面积的41.41%;依据评价结果将黄南藏族自治州划分为4个生态功能区。

关键词:生态敏感性;综合评价;生态功能区划;黄南藏族自治州

中图分类号:S771.8

文献标志码:A

文章编号:2095-1914(2015)02-0048-07

Abstract:Based on remote sensing image data, field investigation and socio-economic data, according to the local ecological environment situation,take Huangnan Tibetan Autonomous Prefecture (Huangnan) in Qinghai Province as a case for the study to establish eco-sensitivity index system in the study area. Applying AHP method and GIS technology,the weight of each factor and eco-sensitivity was analyzed and the result showed that Huangnan Prefecture was a moderate eco-sensitivity area,the eco-sensitivity in the northwest part was higher than the other parts. The area with high eco-sensitivity accounted for only 1.24% of the total area in the prefecture. The area with moderate eco-sensitivity and the area with low and no eco-sensitivity in Huangnan Prefecture took 57.35% and 41.41% of the total area respectively.Huangnan Prefecture was divided into four ecological function areas according to the result of the ecological sensitivity assessment,which provide a theoretical basis for future ecological environment construction in Huangnan Prefecture.

Keywords:eco-sensitivity; comprehensive evaluation; ecological function zoning; Huangnan Tibetan Prefecture

收稿日期:2014-09-26

基金项目:国家自然科学基金项目(30972360)资助。

doi:10.11929/j.issn.2095-1914.2015.02.009

GIS-Based Ecological Sensitivity Evaluation of Huangnan

Tibetan Autonomous Prefecture of Qinghai Province

YU Yao,GUO Luo,ZHOU Su-long,WANG Dan

(College of Life and Environmental Sciences, Minzu University of China, Beijing 100081, China)

生态环境与社会经济发展的矛盾及冲突是目前全世界面临的共同挑战,保护和改善生态环境已经成为当今世界各国和地区日益重视的重大问题。进行生态敏感性分析,制定生态环境保护规划,指导区域社会经济建设是目前世界各国和地区普遍采用的战略[1]。生态敏感性是指在不损失或不降低环境质量的情况下,生态因子对外界压力或变化的适应能力[2]。它能衡量生态系统对各种环境变异和人类活动干扰的敏感程度,是评估生态系统稳定性的重要指标之一。深入分析和评价区域生态敏感性、了解其空间分布状况,能为预防和治理生态环境,以及相关区域政策的制定提供科学依据。目前,我国对于生态敏感性的研究多集中在城镇生态建设、流域生态保护、自然保护区或旅游风景区的保护与建设,以及土地利用和土壤侵蚀的评价等方面。如颜磊等运用地理信息系统和遥感技术综合分析和评价了北京市域生态敏感性程度及其空间分布状况[3],孙才志等从水量和水质两方面对下辽河平原地下水生态敏感性进行综合评价[4],宋晓龙等在建立水禽数据库的基础上基于GIS网格分析对黄河三角洲国家级自然保护区进行了生态敏感性评价[5],刘晓达等在GIS支持下综合分析了黔南布依族苗族自治州的土壤侵蚀敏感性并对其进行功能区划[6]。国际上对于生态敏感性的研究涉及面广,如大陆架生态敏感性[7],印度农业生态敏感性[8],生态敏感区的蝗虫控制[9]以及湿地生态敏感区的海草生态系统[10]等。

黄南藏族自治州地处三江源地区,该地区草场退化现象严重,沙漠化扩展迅速,水土流失加重,且出现了河流断流、生物多样性锐减等问题。因此,开展黄南藏族自治州的生态敏感性评价工作,对于当地合理开发和可持续利用资源十分必要。本文选取该州代表性的生态因子,根据黄南州的生态环境实际情况,确定各生态影响因子的权重。在此基础上,借助GIS的分析功能,采用层次分析法,对黄南州的生态敏感性进行深入分析,并按生态敏感度的高低,将研究区域划分为5级:极敏感区、高度敏感区、中度敏感区、轻度敏感区和不敏感区,并在此基础上进行生态功能区划。为该州的生态环境保护、社会经济布局和生态文明建设提供理论依据。

1研究区概况

黄南藏族自治州位于青海省西南部,地处东经100°34′~102°28′,北纬34°04′~36°10′。全境南北长235.3km,东西宽175.0km,面积18770.5km2。黄南州辖尖扎、同仁、泽库、河南4县,地势南高北低。南部泽库、河南两县海拔在3500m以上;北部为尖扎、同仁两县,海拔为1900~4118m。黄南州人口稀少,土地资源相对丰富,全州人均占有土地10.68hm2,天然草场面积158.78万hm2,占土地总面积的84.59%,其中,94%为可利用草场。全州林地面积17.13万hm2,森林蓄积量为519万m3。州内水资源十分丰富。全州总人口26万人,少数民族人口占总人口的93.7%,其中藏族占73.2%。黄南州南部地区主要发展畜牧业,而北部地区,特别是黄河滨地和隆务河谷地气候温暖,水源充足,土壤疏松肥沃,有发展种植业的良好条件。南牧北农,农牧兼作,资源优势明显是该地区的突出特点。

2研究方法

2.1数据来源

数据来源主要包括环境一号卫星2013年4月黄南州遥感影像,分辨率30m;2013年黄南州行政区划图;研究区数字高程模型;研究区水系分布图,土地利用分类图,植被图等,2012年黄南州年鉴等社会经济数据。

2.2评价指标的选取

黄南州生态敏感性评价指标的确定是根据其独特的生态环境,并考虑境内人类活动情况,选取人类干扰敏感性,植被敏感性,水环境状况,地质敏感性,气候敏感性5个因子作为生态敏感性分析的评价因子,包含了自然因素的各个方面。

本研究参考国内对青海地区以及保护区的生态敏感性评价相关研究,以及生态因子对生态环境的影响方式和程度对其进行分级,将单生态因子的敏感程度分为5个等级,依次为极敏感、高度敏感、中度敏感、轻度敏感和不敏感[11-12],参考国内生态敏感性研究中敏感性因子分级标准[13-16]以及与相关专家进行讨论确定本研究的单因子敏感性分级标准,并赋值,结果见表1。

2.3权重的确定

采用层次分析法(AHP)计算各因子的权重。邀请8位专家对5个准则层生态因子及其下的子准则层因子中两两因子的相对重要性做出评价。构建判断矩阵,利用YAAHP软件计算各个评价因子的权重值,并经一致性检验确定其可以作为评价的权重使用。结果见表2。

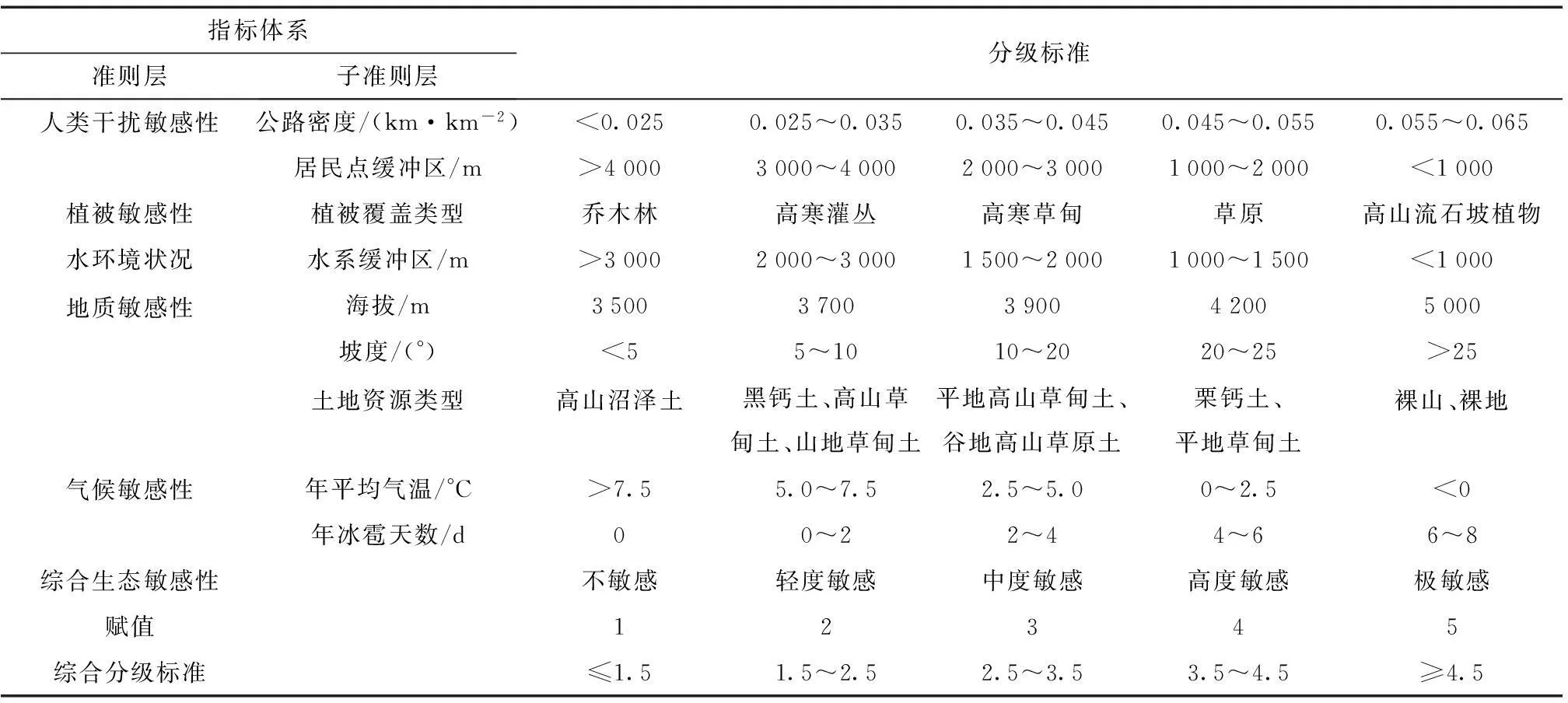

表1 生态敏感性评价指标体系及分级标准

表2 生态敏感性评价指标权重

2.4数据分析

利用GIS的空间分析功能,对研究区域的海拔、坡度、植被类型、土地资源、居民点缓冲区和水域缓冲区进行分析。在完成子准则层分析和确定权重后,利用GIS的空间分析功能对生态因子进行加权叠加分析,计算出准则层因子的生态敏感性以及黄南州的生态敏感性综合得分。其数学模型公式如下:

式中:i为评价单元编号;k为评价因子编号;n为评价因子总数;Si为第i个评价单元的综合值;Wk为第k个评价因子权重值;Ci(k)为第i个评价单元的第k个评价因子敏感性评价指标。利用ArcGIS 10.0的加权叠加空间分析模型,结合各因子的权重值,分析研究区综合生态敏感性。并依据评价结果对其进行生态功能区划[17]。

3结果与分析

3.1准则层因子敏感性评价与分析

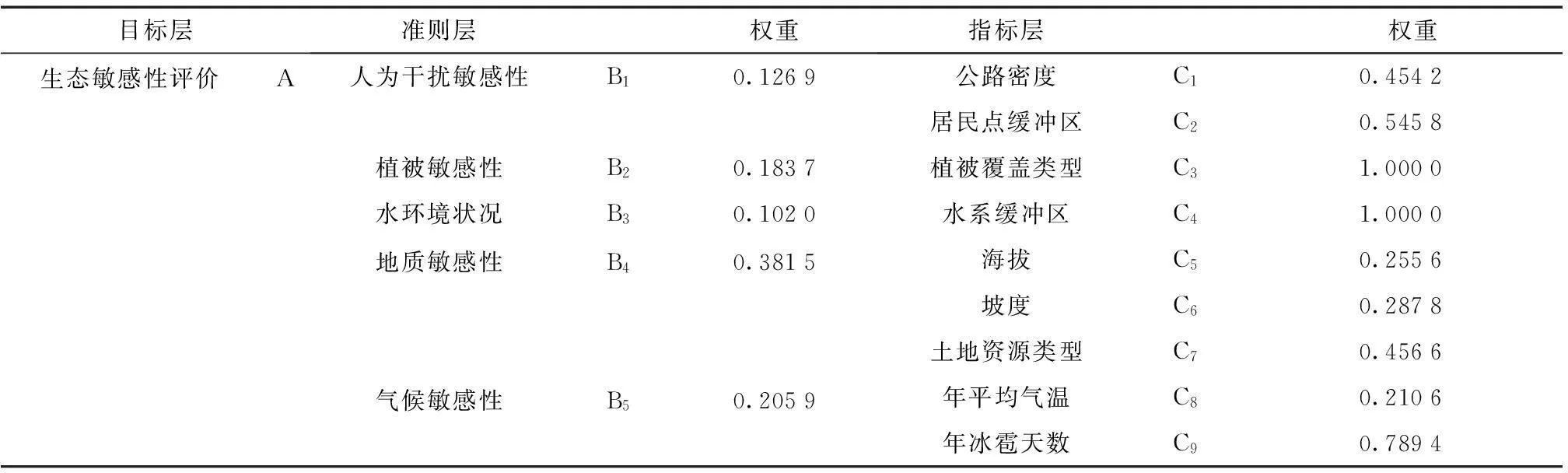

3.1.1人为干扰敏感性分析影响黄南州人为干扰程度的2个因素为公路密度和居民点缓冲区。整体的生态敏感性主要受公路密度的影响,呈现北端尖扎县、南端河南县高于中部同仁县和泽库县的现象。可以看出,黄南州各县的公路建设水平存在差异,但没有出现中度以上敏感区域,说明当地交通建设对生态敏感性的影响不大。局部的生态敏感性还受到居民点建设的影响,黄南州居民点分布比较平均,较少分布在该州西部。经GIS分析后得到极敏感区域面积占全州0.21%;高度敏感区占2.42%;中度敏感区占8.28%;轻度敏感区和不敏感区占89.10%(图1)。

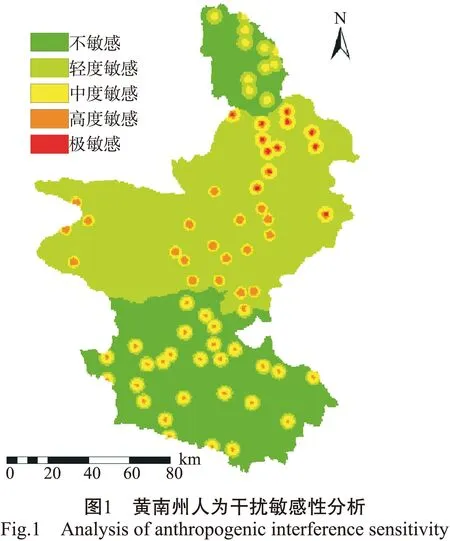

3.1.2植被敏感性分析从植被类型来看,黄南州的植被以中度敏感的高寒草甸为主,占全州面积的71.59%;其次为轻度敏感的高寒灌丛,占全州面积的18.36%,片状分布于黄南州北部和中部,带状分布于黄南州南部;高度敏感的草原占全州面积的8.28%,主要位于黄南州北部和西部边界处;不敏感的乔木林占全州面积的3.62%,分布于北部地区;极敏感的高山流石坡植物占全州面积的0.46%,点状和线状分布于黄南州北部和中部(图2)。

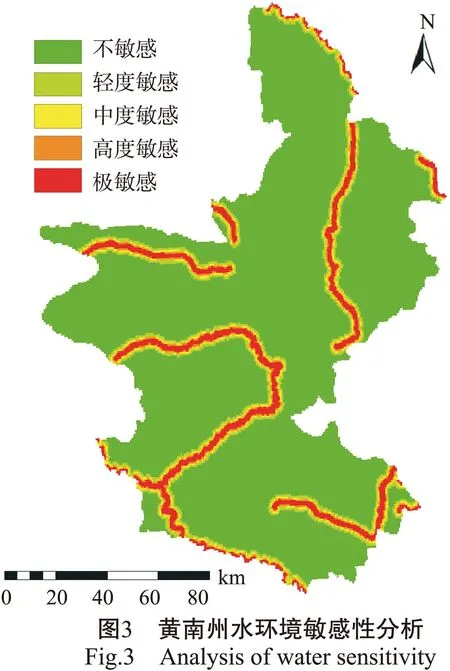

3.1.3水环境状况分析从水环境状况来看,黄南州境内河网分布比较平均。其中,极敏感区面积1045.34km2;高度敏感区面积547.98km2;中度敏感区面积528.47km2;轻度敏感区面积1047.45km2,水环境敏感区占黄南州总面积的17.15%(图3)。

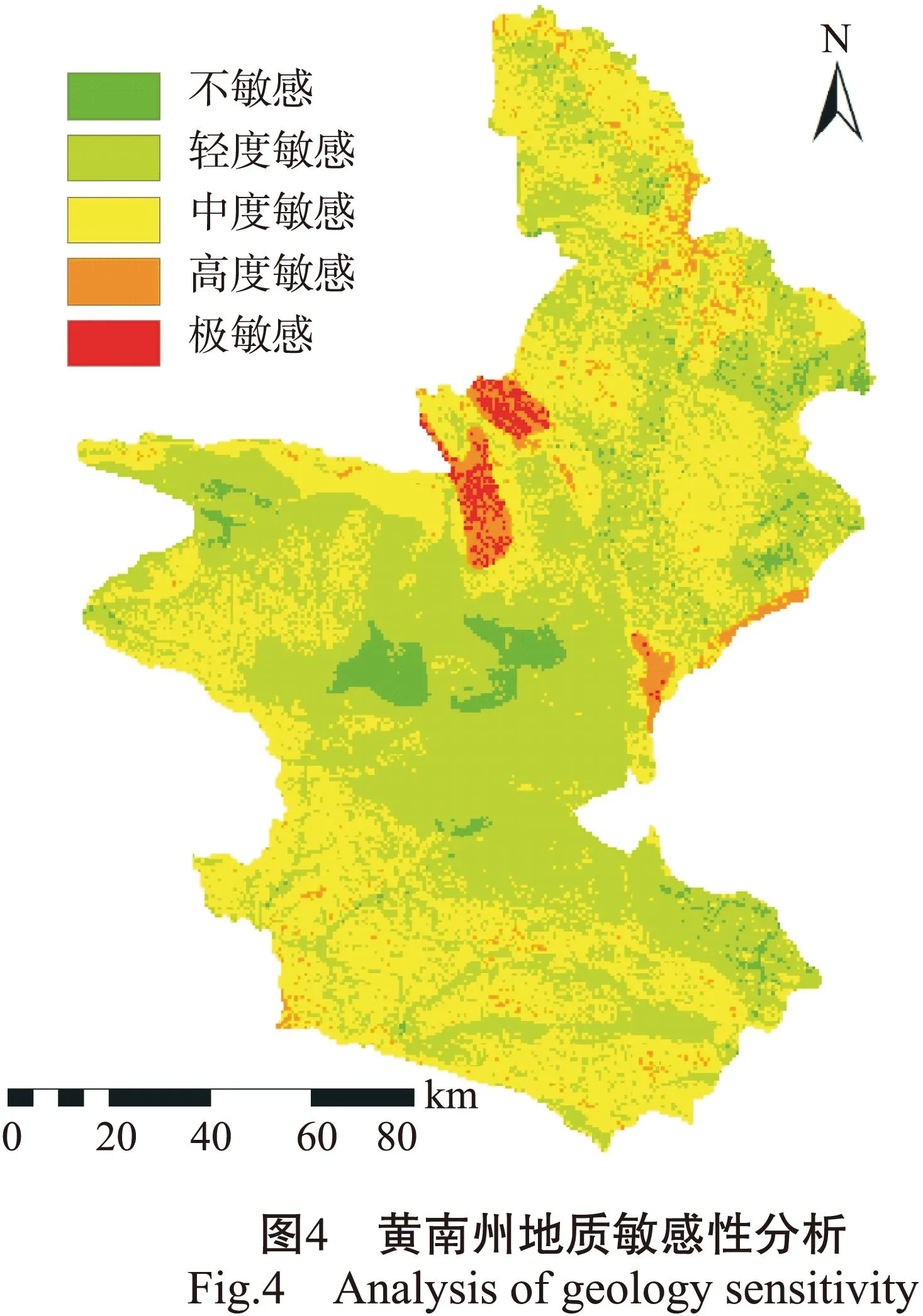

3.1.4地质敏感性分析黄南州的地质灾害是最严重的生态问题之一,主要表现为土地荒漠化、水土流失、泥石流、山体滑坡等[18]。地质敏感性受到海拔、坡度和土地资源类型3方面的影响。其中,不敏感区域面积占黄南州总面积的3.73%,主要分布在泽库县,即黄南州中部地区;轻度敏感区域面积为9104.22km2,占全州面积的49.95%,基本涵盖了泽库县东部和河南县北部地区;中度敏感地区面积占全州面积的41.62%,主要分布在尖扎县和同仁县,以及泽库县西部和河南县南部地区;高度敏感和极敏感地区面积占总面积的4.70%,主要包括黄南州西北部和中东部边境的高山裸岩和北部的峡谷地区(图4)。

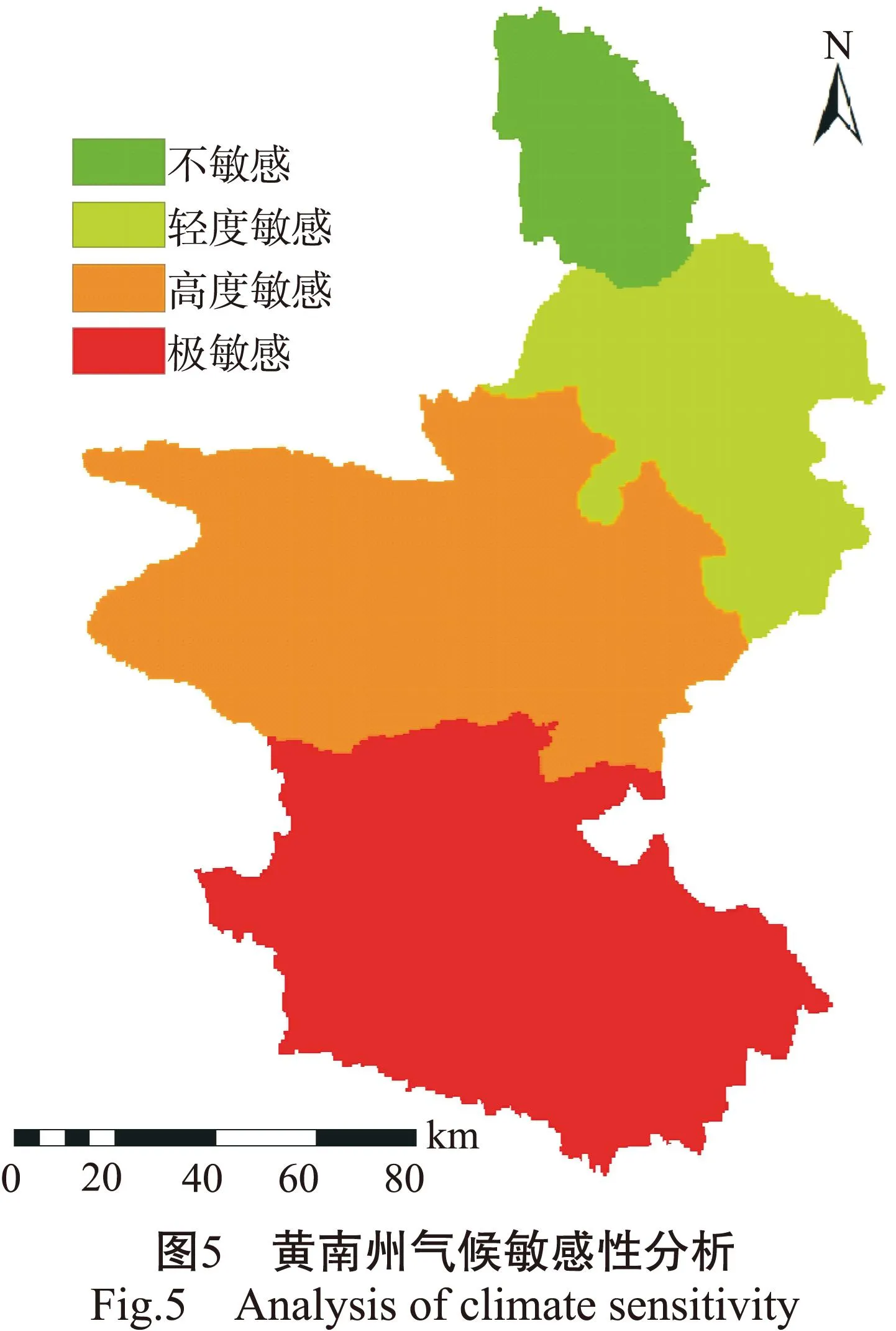

3.1.5气候敏感性分析黄南州海拔高、温度低,气候条件恶劣,因此,当地的气候敏感性普遍较高,呈现从北到南敏感性增高的趋势。由于黄南州地理位置较高,水热条件在垂直和水平分布上差异较大,从而形成干燥寒冷、多风沙的大陆性气候;平均气温低,导致年积温低,昼夜温差大,夏季凉爽而短促,冬季寒冷且漫长,更易导致植被生长不良。植被生长不良又将导致水分涵养不足,风沙、 干旱恶化,形成恶性循环。其中尖扎县为不敏感,同仁县为轻度敏感,海拔较高的泽库县和河南县分别为高度敏感和极敏感(图5)。

3.2生态敏感性综合评价分析

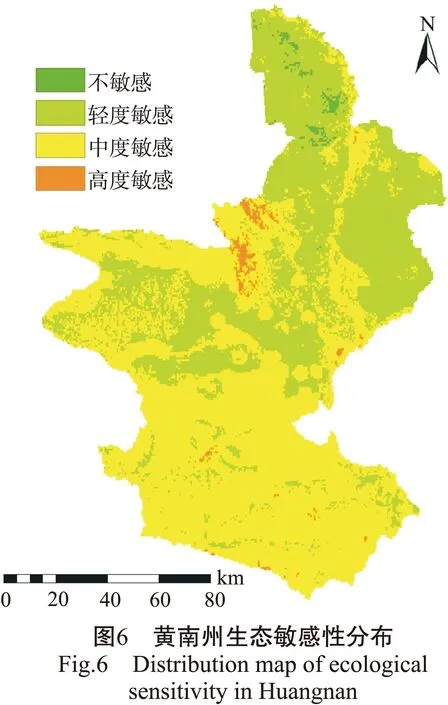

在ArcGIS10.0软件支持下,利用加权求和模型,将人类干扰敏感性、植被敏感性、流域缓冲区、地质敏感性和气候敏感性5个因子的敏感性等级栅格数据进行叠加运算,得到研究区生态综合敏感程度,并将其划分为不敏感、轻度敏感、中度敏感和高度敏感4个等级,结果见图6。

从图6可以看出,研究区域内生态敏感性分布的现状特征。高度敏感区域占黄南州总面积的1.24%,主要分布在黄南州西北部,以及东部和南部的局部地区。中度敏感区域面积占总面积的57.35%,位于黄南州南部和西北部地区,以及水系沿岸地区。轻度敏感区和不敏感区占总面积的41.41%,主要位于北部和中部地区。该地区海拔较低,或为坡度较小的滩地。

1) 高度敏感区。黄南州高度敏感区占总面积的1.24%,主要分布在黄南州西北部,以及东部和南部的局部地区。西北部地区由于海拔高、坡度大、年均气温低,且多为裸山和裸地,仅生长高山流石坡植物和高山草甸,抵御外界干扰的能力差,因此敏感性较高;东部的高度敏感区同为裸山,海拔较高,又位于河流的缓冲区内,流水的侵蚀导致该地区有较大的水土流失风险,故敏感性高;而南部局部地区敏感性偏高则是由于海拔较高且气候条件恶劣,极端天气较多。

2) 中度敏感区。中度敏感区域面积占总面积的57.35%,涵盖了黄南州南部和西北部的大部分地区,以及水系沿岸地区。其中,南部地区海拔较高,气候严寒,植被以高寒草甸为主,局部分布高寒灌丛,可进行适当的牧业生产。西北部及北部的水系分布区,水源条件较好,可进行适当的农耕活动。

3) 轻度敏感区和不敏感区。轻度敏感区和不敏感区占总面积的41.41%,主要位于北部尖扎县、同仁县,以及泽库县中部地区。该地区海拔较低,坡度较小,人类活动比较集中。

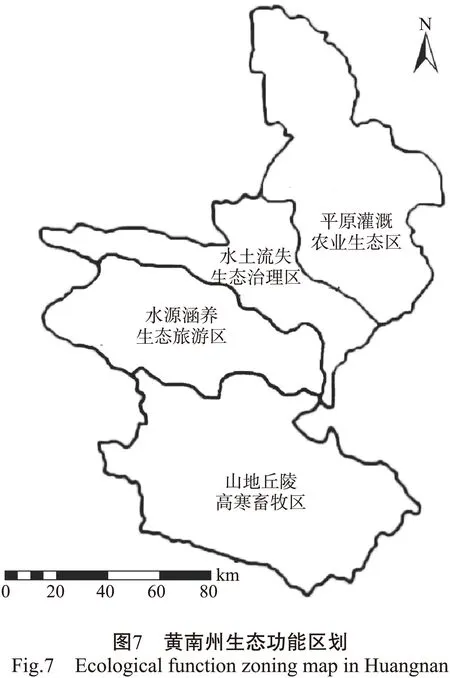

3.3基于生态敏感性评价的生态功能区划

生态建设规划范围的边界,应以自然区为准,但考虑规划的便于实施,则以结合行政区或现行的经济体制为宜。本研究的区划技术方法以区域生态环境数据分析为基础,在生态环境敏感性评价的基础上,明确生态环境敏感性的区域分异规律,采用自上而下的分区方法,根据生态环境特征的相似性和差异性进行地理空间分区,将黄南州按照生态功能分为4个区域(图7)。从北向南依次为平原灌溉农业生态区、水土流失生态治理区、水源涵养生态旅游区和山地丘陵高寒畜牧区。

其中,黄南州北部气候敏感性较低,水环境状况好,规划区内的平原地区适宜农作物的生长,因而划分为农业区;中北部地区泥石流和山体滑坡现象严重,是当地的主要生态问题,又因坡度大,不利于农作物的生长,因而应将生态环境治理作为发展规划的重点;中南部地区水域面积大,水环境状况好,适宜发展以生态为导向的旅游业;南部地区因草场覆盖率高,较有利于畜牧业的发展,但由于当地的气候条件不稳定,应注意冰雹、雪灾等气相灾害的预防。

4结论与讨论

从分析结果来看,黄南州的敏感性总体分布规律是尖扎县、同仁县和泽库县中部地区敏感性低,该区域人类活动相对集中,经济发展程度较高;黄南州西北部,以及东部和南部的局部地区敏感性高,该区域海拔高、年均气温低、多为裸山或裸地,且多位于河流缓冲区附近,植被敏感性高。在研究中发现,黄南州西北部山区海拔最高,坡度大,且多为裸山或裸地,植被敏感性也较高,应优先对这一区域进行保护。

从北向南4个生态功能区的划分为当地生态保护和生态经济建设提供了理论依据,对于落实当地经济可持续发展战略,提高经济可持续发展能力,实现黄南藏族自治州人口、经济、社会、文化、资源与环境的协调发展具有实际意义,也是对我国民族地区长期生态保护和建设的宏观政策调控的积极响应。

[参考文献]

[1]尹海伟,徐建刚,陈昌勇,等.基于GIS的吴江东部地区生态敏感性分析[J].地理科学,2006,26(1):64-69.

[2]杨志峰,徐俏,何孟常,等.城市生态敏感性分析[J].中国环境科学,2002,22(4):73-77.

[3]颜磊,许学工,谢正磊,等.北京市域生态敏感性综合评价[J].生态学报,2009,29(6):3117-3125.

[4]孙才志,杨磊,胡冬玲.基于GIS的下辽河平原地下水生态敏感性评价[J].生态学报,2011,31(24):7428-7440.

[5]宋晓龙,李晓文,白军红,等.黄河三角洲国家级自然保护区生态敏感性评价[J].生态学报,2009,29(9):4836-4846.

[6]刘晓达,郭泺,李冬冬.黔南布依族苗族自治州生态环境敏感性评价与区划[J].国土与自然资源研究,2013(6):25-28.

[7]Rodriguez E, Vila L. Ecological sensitivity Atlas of the Argentine continental shelf[J]. International Hydro-Graphic Review, 1992, 69(2): 47-53.

[8]Kumar K , Parikh J. Indian agriculture and climate sensitivity[J]. Global Environmental Change, 2001, 11(2): 147-154.

[9]Wiktelius S, Ard? J, Fransson T. Desert locust control in ecologically sensitive areas: need for guidelines[J]. Ambio, 2003, 32(7): 463-468.

[10]Jagtap T G, Komarpant D S, Rodrigues R S. Statusofa sea grass ecosystem:an ecologically sensitive wetland habitat from India[J]. Wetlands, 2003, 23(1): 161-170.

[11]陈彩虹,刘照程,佘济云,等.基于GIS的城市生态公园生态敏感性评价研究:以广西南丹城市生态公园建设为例[J].中国农学通报,2011,27(14):187-191.

[12]刘康,欧阳志云,王效科,等.甘肃省生态环境敏感性评价及其空间分布[J].生态学报,2003,23(12):2711-2718.

[13]任慧,周振红,周鑫鑫.基于RS与GIS的城市道路网密度计算[J].计算机辅助工程,2009,18(2):85-87.

[14]王丹,郭泺.基于 GIS 的海南省乐东黎族自治县生态敏感性评价[J].西南林业大学学报,2013,33(6):66-71.

[15]潘峰,田长彦,邵峰,等.新疆克拉玛依市生态敏感性研究[J].地理学报,2011,66(11):1497-1507.

[16]伏怡萱,赵军,李巍.黄河上游玛曲湿地生态敏感性评估[J].人民黄河,2014,36(1):65-66, 70.

[17]谢跟踪,邱彭华,谌永生.海南岛生态功能区划研究[J].海南师范大学学报(自然科学版),2009,22(3):320-325.

[18]王占巍,边疆. 浅谈青海城市地质灾害防治[J]. 城市建设理论研究:电子版,2012(14):1-3.

(责任编辑赵粉侠)

第1作者:沈高云(1993—),女,本科。研究方向:森林碳汇计量和监测。Email:1045531851@qq.com。

通信作者:张茂震(1958—),男,博士,教授。研究方向:森林资源管理,森林碳汇计量和监测。Email:zhangmaozhen@163.com。