民国时期重庆码头苦力劳动生活探析

2016-01-09王晓园

民国时期重庆码头苦力劳动生活探析

王晓园

(西南大学 历史文化学院, 重庆400715)

摘要:重庆地处长江与嘉陵江交汇处,自近代重庆开埠以来,重庆码头搬运业逐渐兴起,成为重庆近代社会经济发展中一个不可或缺的行业,受政治、经济以及地理条件的影响,重庆地区的码头搬运业在民国时期有了显著的发展。随着码头搬运业的发展,出现了新的社会群体码头工人,这一新兴城市底层群体在近代重庆城市发展中扮演着重要的角色。以码头工作的苦力这一社会群体为切入点,试图揭示这一群体在民国时期的生活状况,勾勒出重庆城市底层群体的全貌。

关键词:民国时期;码头苦力;劳动生活

收稿日期:2015-04-15

作者简介:王晓园,女,西南大学历史文化学院硕士研究生。

中图分类号:K 892.25文献标识码: A

重庆地处两江交汇,拥有特殊的地理位置,清末民初重庆开埠后,随着近代川江航运的发展,使得重庆成为了西南地区的交通枢纽。第二十一军统治时期,当局政府积极修建和完善码头,使得码头搬运业有了更进一步的发展。

抗战时期,重庆作为战时的陪都,大量人力、物资涌入重庆,更是促进了码头搬运业的发展,码头工人的群体也随之壮大,随着码头势力的控制变化,码头苦力的劳动生活也呈现出不同的特点。总体来说,这一城市底层群体,工作繁重、生活异常艰难,即使在抗战初期,大量物资人流聚集重庆时期,短暂的繁荣背后,这一苦力群体的生存状况依旧异常艰辛。

一、码头苦力的基本概况

1.苦力群体构成

一个新兴群体的出现,必然是有他的载体,码头苦力的载体就是码头。重庆自古有“九门七十二码头”之说,众多的码头也孕育了码头苦力这一特殊职业群体。起初,码头工人只是由商家或是船家雇佣的临时苦力,随着码头的建立与完善,货物装卸频繁,大量苦力接踵而至,这一群体人数日益增多。在码头上从事苦力的人大致有三类:搬运工、船工纤夫、其他贫民。最初码头搬运工被称为“力行”、“脚夫”,因重庆地形复杂,多爬坡山地,故多从事肩挑人扛的人,脚夫因此而得名。除此之外,频繁上下码头的还有近万名挑水夫,因重庆城市供水不足,要靠人力从河边挑水[1],这些挑水大军在重庆城区供水困难时期一直活跃在此。码头工人群体的构成依所处码头载货的不同,分为不同的搬运工,如运糖、运炭、运盐、运米等。

在码头上做工必须的条件是加入码头组织,重庆地区的码头组织可追溯到重庆开埠之前。当时各码头就有了码头工人,称“脚夫”或“力夫”,人数虽不多,但从一开始就分帮派各占地盘,形成所谓的行帮,由于行帮一开始就受到封建势力的控制,码头工人要想做工必须加入帮会。抗战时期,国民党势力伸展入川,把封建势力控制的“脚行”改为“码头运输工会”。但这一改变,只是流于形式,码头工会仍是各种势力控制的团体。而码头工人无疑还是要加入各种工会才能寻得在码头搬运的工作。

除了正规登记在码头工会名册之下的工人外,还有一种游离正规组织之外的苦力。凡未能加入工会的码头工人,都被称为野力,处境最苦,其来源有:(1)纳不起“入会费”,关在工会门外的码头工人;(2)种地不能维持生活及逃避国民党拉丁的农民;(3)赚的钱不足温饱之小摊贩及少数吸毒贫民等。正规码头上做工有一种剥削制度叫“轮空”,就是要求在码头做工的苦力要有一次轮空,这次轮空的机会交由封建把头再寻其他苦力做工,一般找野力来替补,这样封建把头就有更多的机会压榨这些苦力。码头野力一方面是正规码头工人的敌视对象,另一方面又是码头把头剥削的对象,因此他们的生活更是艰辛。

2.苦力群体来源

民国时期,大量破产农民、失业人员和城市贫民相继涌入码头谋求生计,成为码头工人最主要的来源,这些苦力的出现与当时的社会生活环境的改变有很大的关系,主要来源如下:

一是失去土地并从农村中游离出来的农民。明末清初,长期战乱使四川地区人口迅速减少,在清政府的大力倡导之下,尤其是“湖广填四川”这一移民政策之下,四川人口急剧增加。“据王笛先生考证,雍正、嘉庆、光绪年间,重庆册载耕地面积数为1166万亩、1157万亩、1157万亩、不增反减,而人口数分别为56万人、234万人、693万人,增加了11倍,人均耕地由雍正时期的20亩左右下降至嘉庆时期的4.7亩,光绪时再减至1.7亩。”[2]人口的持续增长,而耕地不能相应倍增,农村人口过剩,迫于生计农村人口不得不向城市转移。“周炳林,临江门码头工人,他和无数的码头工人一样,是由于在农村里被地主阶级压榨得无法生活而跑进城里来。十年前,他在璧山县的一个小村庄里靠着租种地过活,但租税过重,每年都要欠租,地主便把他赶出来。他逃到重庆后,起先作卖纸精的挑贩,但维持不了生活,之后,他便到临江码头上作了挑煤工人。”[3]

二是因饥荒年岁或是兵灾而流亡他乡的农民。在近代川东地区,脆弱的农村经济本就难以维持大量的农村人口,农民更是经不起灾荒的打击,一遇自然灾害,便是家破人亡。但是由于自然地理条件的影响,这一地区又经常发生大涝大旱。据《重庆市志》记载,自同治年起,在1864-1910年间,较大程度的旱涝灾害就有7次,每隔几年便发生一次,有的甚至连年发生。川东地处长江、嘉陵江流经之地,一遇连降大雨,便极易暴发洪水。大批农民在无以裹腹的逼迫下,纷纷进城乞食[2]。近代四川军阀混战,民不聊生,自1912年到1933年间,四川地区军阀混战次数达479次,当时四川有“一年三小仗,三年一大仗”的说法[4],频繁的战争,使得这一地区的农民不得不背井离乡,进入城市谋生。由于知识水平技能的缺陷,他们只能从事最繁重的工作。

三是因自然经济解体的推力和工厂倒闭而造成的失业者。由于连年混战,捐税重叠,造成出口锐减,大量的手工加工业破产。整个四川工商百业动荡不安,城市大量工人失业。这样严峻的失业状况在重庆尤为突出。以蚕丝业为例,1934年,重庆各丝厂“倒闭停业者,约占全厂总数十分之八”,大量的制造业工人失业。抗战期间,由于国民政府的腐朽和反动的经济政策,大后方的国营工厂和私营工厂大量减产,裁减工人,甚至停产关门,使得大量工人成为无业游民。1945年10月8日,据《新华日报》揭露,仅重庆地区就有五万多工人失业[5]。这些失业工人也成为码头苦力的重要来源之一。

四是四出求乞的难民。除了在本地区做工的苦力,还有一些苦力为了生存不得不外出谋生,有一些四川拉船的纤夫,由于种种原因随四川商人流浪武汉,大多从事码头工作。据记载,外出武汉的人“以川人为多数,占全数之四。此辈原在川河挪船,因不胜其苦,习闻汉口繁华,钱尤易得,是以抛弃原有执业,单身来汉;讵知汉口谋生实在不易,既无友朋介绍,万难侧身正途,于是不得不向此道讨生活”[6]。既然有外出谋生的那么相应也会有来渝谋生的外地难民。据《新华日报》载,从湘桂逃难来渝的难民,在码头以下苦力为生,但是运输业职业工会要求这些苦力必须加入工会[7]。由此可见,外省难民也是码头苦力的来源之一。

二、码头苦力的生存处境

1.繁重劳动与低微收入的反差

在码头上从事苦力的这一劳动群体,无任何劳动工具,他们唯一的劳动工具就是他们的身体,加上重庆地形多山地,多是阶梯道路,爬坡对于码头苦力而言是家常的事,再加上身上三四百斤的负重,完全会把身体健壮的苦力压得喘不过气来。他们将沉重的货物用肩扛背驮,从船舱提起,搬上岸边,再沿着高陡的码头石梯,一步一喘地搬上马路。当时的嘉陵江码头梯级就有322级,这些码头苦力要逐级将沉重的货物运出,劳动强度可想而知。

据重庆市社会局档案记载,当时码头力夫每脚以150市斤(即75公斤)为准[8],背着如此重的货物,其工作负重由此可见。除了负重大之外,还有一个重要的劳动强度就是时间,据《中国劳动年鉴》(1933年)记载,运输、提装工人每日工作时间长达10小时之久。一整天都处在高强度的工作状态。和其他产业工人相比,更是无假日,每月工作时日平均将近28天,具体可见表1。

表1 重庆市码头工人1-9月工作日数

此表参照:社会部统计处编《各重要城市工资指数》(1948年)中《重庆市职业工人工时》绘制而成

由表1可以看出,1942年至1943年码头工人在全年九个月中,每个月的工作日都接近满月,尤其在夏季工作时日更长。处于战时的航运事业出现了短暂的繁荣迹象,货物的增多使得这些苦力工作时间增加,几乎没有休息日。除此之外,货船不论什么时间到港,这些苦力都必须等着,甚至多半在夜间进行,直到货物装卸完毕才能下班。对于贫苦的劳工而言,超时的工作并不是痛苦的,至少他们可以靠这一天的劳动换取微薄的工资,让他们痛苦的是工作的不固定、不定时,遇上洪水期他们便没有货物可运。

码头苦力承受着沉重的工作强度,超长的工作时间,获得的却是极低的收入,“他们的工作没有保障,业务好的时候,每天能拿到一百五六十元;大多数时间每天只能拿三四十元。”因此,“一月收入,只能维持半月生活”,微薄的工资还要面临昂贵的物价,当时的码头工人都“吃不到平价米”,只能吃“市价米”。市价米和平价米之间差额很大的,上涨了一千倍的生活指数,是按平价米的价格计算的,若按市价米的价格计算,还得大大超过[9]。由于物价的上涨,通货膨胀的严重,码头苦力的实际工资是相当低的,具体参见表2。

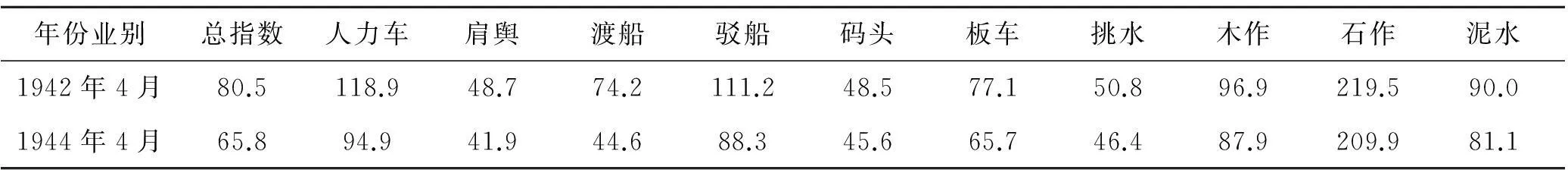

表2 重庆苦力工人实际工资指数 (1937年上半年=100)

此表载自《抗日战争与中国历史》,第338页,转载:《全国各重要市县工资指数》

从表2可以看出,1942年、1944年这两年重庆市苦力工人实际工资指数,其中码头工人工资指数不仅低于总指数,而且是各类工资中比重最低的。究其主要原因,是这一时期重庆地区物价上涨,通货膨胀严重,使得他们本身的购买能力每况愈下。其次,苦力群体处于残酷的剥削之下,工人工资的支付方式,一种是点工,做一天算一天,一种是包工,做多少事给多少钱,无论采取哪一种方式,他们都没有办法占到便宜,他们通常服务于工头之下,这些工头的工资并不由厂方支付,而是要在这些工人的工资内抽取的。本不充裕的工资在遭受工头的抽取之后,更是入不敷出,这对码头苦力而言无疑是雪上加霜。

2.居住环境与疾病灾害的冲击

处于社会底层的码头苦力对于生活不敢有其他的奢求,吃饱饭是他们唯一的夙愿,他们的劳资无法满足他们在其他方面的生活需求,首要的居住问题对他们而言是那样的遥远。据重庆市社会处的调查报告显示,在居住方面“产业工人完全居住瓦房,职业工人以草房为多,屋内地板以土质的为最多,占全体家庭的73.9%,用竹料和泥土做墙垣的占65.1%”,“产业工人的住屋大都由工厂供给,租赁房屋很少,职业工人的住屋,除了少数是自有的外,有78.7%的家庭是租赁房屋居住的”[10]。最有代表性的,要数码头工人的“家”了,为了方便揽活沿江草棚就是他们的家。在沿江两岸,棚户众多,据重庆市政府档案1942年调查“计朝天门、望龙门、太平门、储奇门、牛角沱、香国寺,龙门浩,弹子石等八地棚户,共九百六十四户(共一千零九十九间)。棚户居民不大清扫卫生,室内蝇虫成群,街道粪秽遍地,均熟视无睹,习为惯事,不但有碍市容观瞻,且恐疾病由是滋生”[11]。草棚都是一面靠岩壁、三面临空的捆绑吊脚楼,有的高达七八层,非常危险,每层十分低矮、狭小,人进去后,伸不直腰,抬不起头来,“一丈五尺长,八尺宽的一间屋子,二十多人睡在一处”[9]。如重庆朝天门码头的工人们,“居住于江边顺风棚内,流浪工人晚上露宿街头,雨天有的就到公共厕所或桥下及下水道中歇息”。一天繁重的体力劳动过后,没有舒适的房屋进行休息,必然会遭受可怕的疾病侵扰。由于居住环境简陋,人数众多,并且没有良好的通风设施,患各种疾病的机率就大为增加。霍乱患病者忌食生水、生冷食物,但是对于在码头从事苦力的工人而言,渴了就喝生水是常有的事。尤其是夏季到来,霍乱更是盛行,苦力每日支持生活都尚感艰难,更无余款预防时疫。因此,每年因霍乱死亡的苦力比比皆是。“1945年,重庆城区霍乱流行,在临江门码头300多名搬运工中,就有100多人死亡。”[12]这么严重的疫情让人触目惊心,对于这些苦力而言救治或许是一种奢望。

饱受疾病折磨的苦力工人还面临另一个棘手的问题,由于他们所搭棚屋均靠近江边码头,且集中密集无任何消防通道,火灾极易发生。同时他们还要面对河水涨水的情况,可以说这些沿江的棚户对于码头苦力而言无任何保障,相反他们还要承受这些灾害带来的损害。1938年5月8日凌晨2时半至7时,临江门正街至大码头一带发生大火,烧毁沿江民房7000余家,死伤100人以上,无家可归者3万余人,损失达200余万元[13]。1949年9月2日重庆发生特大火灾,起火在陕西街余家巷,蔓延至重庆下半城沿长江、嘉陵江整个三角地带。这一地区人烟密集,旧式房屋多,不少银行、大商店、仓库、堆栈、厂家都聚集于此。当时秋旱炎热,火势发展很快,加之自来水公司停水,难以制止火势。据国民党官方公布:收敛死尸五千多具(不包括江边烧死的、浮在水面被烧死、淹死的),受伤者在一万五千人以上。9月14日嘉陵江重庆段江水陡涨,天府、宝源、和平等厂矿的码头被大水冲毁,沿江茅屋荡然无存[9]。

3.政府调节与社会救济的不足

由于下层苦力维持基本生活都很艰难,因此必要时需要政府以及社会的救济和帮助。大后方的农村,贫苦农民破产了,流到城市里面来找活的,可是做工的地方少,做工的人多,失业恐慌一天比一天严重,好多无业者沦为流民。鉴于此,重庆市政府开办了救济院习艺所,把要饭的游民、苦力工人、贫苦学生都抓进去,人多时达到六百八十余人,由于人多政府救济有限,一天只给两顿饭,晚上围着稻草过夜,同时由于人多地方小,害疥疮的占了十分之六七,这真是人间地狱[14]。这样的救济对于这些流民而言治标不治本,更何况政府的救治大多是象征性的,未能做到真正的救治。另一方面由于国民政府的腐败,很多措施显得力不从心,流于形式者占据多数。

战前的重庆因学校少,许多到入学年龄的人失去了受教育的机会,成为文盲。1938年底,重庆市成立了战时民众补习教育推行委员会,以负渝市扫除文盲之总责。“政府为适应工人商人入学起见,多在夜间授课。所需纸笔及课本,均一律免费,科目有国语、常识、歌咏等,并授以抗战意识、防空须知、卫生及党义等,一般文盲踊跃入学,年逾五十之码头工人亦与青年并坐读书。”[15]虽然国民政府采取了一系列的教育措施力图减少文盲率,但是重庆的教育史是在抗战的旗帜下发展起来的,而这种发展是极其有限的,一些政策和措施有名无实、贯彻不力,未能从根本上解决问题。

当时主要的社会人道主义救助的机构有重庆工人福利社、重庆码头工人服务社、重庆劳工医院等。

1943-1946年,中国劳动协会在重庆地区举办的工人福利设施和活动场所。为了开展工会的合法活动,改善国统区职工生活,中国劳动协会于1943年在重庆工业区猫儿石开办了工人福利社,继而在龙门为码头工人开办了服务站。龙门码头地处重庆市沿长江的南岸,是当时该地最重要的货物中转集散码头。劳动协会选定该地开办工人服务社,为码头工人提供廉价实惠的饭菜,为他们免费医疗疾病。1945年,重庆霍乱病疫流行,劳协又在朝天门码头区办了一所劳工时疫医院,专门免费收容工人患者,给予及时治疗。还派出医务工作人员到各码头工人聚集区,在群众中深入广泛开展宣传防疫卫生常识,医治病人。劳协还利用服务社,对工人进行文化普及活动,开展进步文艺文化活动。1946年,国民党当局制造“八六”事件,对劳动协会在重庆的机构进行迫害,码头工人服务站被迫停止活动。

政府与社会团体的救济对于这些处于水深火热的码头苦力而言,可谓是杯水车薪,政府在对这些民众的救助过程中,并未拿出真正可行的措施,而对于民间团体的救助政府又采取压制的态度,最终使得这些措施流于形式,无法彻底实施,也就无法改变他们穷苦的面貌。

三、游离于城市边缘的码头苦力

1.知识水平

从事码头苦力的民众大多是没有文化的以出卖劳动力为生的劳苦大众,一方面是由于战争的冲击当时中国的文盲率很高,另一方面这些苦力都处于社会最底层,吃饱穿暖都难以维持,有文化的必然少之又少。这些靠体力吃饭的下层苦力,由于文化程度低很难寻得体面的工作,更是无一技之长,自然无法融入城市生活中。据《中国劳动年鉴(1933年)》记载四川重庆苦役劳动者中运输工人3500人,略识字100人,不识字3400,提装1100人,识字者40人,不识字者1060人[16],其中运输工人中不识字者约占97%,提装工人中不识字者占96%。由此可见,1933年四川重庆苦役劳工中文盲率几乎接近100%。受教育程度低是码头苦力的普遍现象,例如重庆市朝嘉提装工会会员240人,稍识字者占十分之一[17],这些苦力普遍无法通过自身努力改变生活现状,甚至一些苦力的子女也无受教育的机会,一时难以改变贫穷的现状,也难以融入城市生活中。

2.生活习惯

重庆人喜欢在茶馆里歇息谈生意,因此沿江一线茶馆众多。据1947年《新民报》统计,仅重庆下半城的茶馆就有2580家之多。尤其储奇门码头一带,茶馆云集,这里停靠的船多,装卸的货多,搬运工人多,码头挑夫多,歇脚解渴的一有机会就坐茶馆,在茶馆谈论时事,谈论社会现实,当然也有一些不利于国民政府的言论,因此当时的国民政府要求在茶馆莫谈国事。

由于繁重的体力劳动以及现实生活的压迫,他们整天除了干活无任何休闲活动,码头上有了活他们就去干活,没活的时候他们会聚在一起赌博。重庆市警察局档案记载:“朝天门河滩及陕西路糖业公会对面马路边无业游民及散兵游勇苦力聚赌案肃清困难报请核示由”[18],每当无业时这些苦力就聚众赌博,他们使用石子作为工具,即便是警察来抓他们也以无赌具、无赌资、无赌场为由逃过。这就导致一个问题,警察无法控制这一带的秩序,严重影响市容,最终导致警察和苦力的冲突。

重庆吸食鸦片的比例相当高,刘湘21军坐镇重庆时期,为增加税收,鼓励种植鸦片,助长了重庆城镇居民这一传统嗜好和大宗消费。20世纪30年代初,重庆有各等鸦片馆1600多家,因而重庆有“烟灯比路灯多”的记载。码头苦力除了工作之外无任何娱乐活动,再加上生活的不易,很多苦力沾染了吸食鸦片的恶习。据重庆市社会局统计“重庆市玄坛庙同德提装工会嗜鸦片者占十分之一,吸叶烟纸烟者极多,几无一人幸免者”[19]。

由于夏季天气炎热,在码头上作苦力的劳工经常袒胸露体,这种有碍市容的举止在当时国民政府统治时期是不允许的,重庆市警察局档案记载“监察处查报近日天气渐趋温暖致各码头力夫往往袒胸露腹,尤以朝天门及嘉陵江码头赤膊露体者最多,实属有碍风化等情,前来查赤膊露体,自应严加取缔,除分会外,令仰分局严加取缔为要。”[20]当时重庆市政府为整顿市容,要求所有码头工人必须着装统一,不得袒胸露体,这也间接地导致这些苦力与政府、警察局之间的矛盾。

参考文献:

[1]邓晓.重庆老城码头研究[J].重庆社会科学,2007(9).

[2]陈松.近代重庆城区挑夫探微[J].重庆交通学院学报,2006(2).

[3]胡正.胡正文集[M].太原:山西人民出版社,2001:1755.

[4]邓晓娇.20世纪三四十年代重庆码头工人生存困境考察[J].西南农业大学学报:社会科学版,2010(6).

[5]中共重庆市委党史工作委员会.中国劳动协会在重庆[M].1984:46.

[6]刘云生.汉口苦力状况[J].新青年,1920(9):12.

[7]李青兆.难民下苦力强迫入会[N].新华日报,1945-03-16(03).

[8]重庆市运输业运价[M].重庆市社会局档案,重庆市档案馆1949:0083-0001-00256.

[9]重庆市总工会工运史研究组,西南师范学院历史系编.重庆工人运动史[M].1984:63.

[10]重庆社会部统计处.重庆工人家庭生活程度[M]//李文海.民国时期社会调查丛编(城市劳工生活卷).福州:福建人民出版社,2005:286.

[11]关于派员调查各码头棚户情况的报告、训令[M].重庆市政府档案,重庆市档案馆1942:0053-0023-00008.

[12]沈卫志.解放前四川疫情[M]//四川文史资料集萃:第6卷.

[13]重庆市地方志编纂委员会总编辑室编著.重庆大事记[M].北京:科学技术文献出版社重庆分社.

[14]伯人编.大后方人民的生活[M].晋察冀边区教育阵地出版社,1945:1.

[15]读了重庆积极扫除文盲的感言信[J].励志月刊,1941(6).

[16]实业部劳动年鉴编纂委员会.二十二年中国劳动年鉴[G].1933:408,450.

[17]革命军第二十一军政治训练部编印.重庆市各工会调查报告录[R].1920:122.

[18]关于肃清马路边无业游民及散兵游泳苦力聚赌上重庆市警察局的呈[R].重庆市警察局档案,重庆市档案馆1942:0061-0015-03443.

[19]革命军第二十一军政治训练部编印.重庆市各工会调查报告录[R].1920:138.

[20]关于严禁码头力夫袒胸露体的报告、训令[R].重庆市警察局档案,重庆市档案馆1945:0061-0015-00271.

[责任编辑:刘自兵]