辽宁省人口城镇化与土地城镇化耦合协调发展评价研究

2016-01-07张轩

辽宁省人口城镇化与土地城镇化耦合协调发展评价研究

张轩

(淮阴工学院 建筑工程学院,江苏 淮安 223001)

摘要:以辽宁省作为研究对象,构建人口城镇化与土地城镇化评价指标体系,采用熵权值法和耦合协调模型,测度了辽宁省2003—2012年人口城镇化和土地城镇化综合水平及耦合协调度。结果表明:沈阳、大连两市的人口和土地城镇化综合水平位于辽宁省前例,其余城市的人口与土地城镇化综合水平与沈阳、大连还存在一定的差距;辽宁省人口与土地城镇化整体耦合度处于颉颃阶段,耦合协调度处于濒临失调状态;沈阳和大连两市已达到了初级协调耦合水平,鞍山、辽阳、盘锦、营口、锦州等城市的耦合协调性处于濒临失调或轻度失调阶段,其他外围中小城市处于中度和轻度失调状态,耦合协调性在空间上呈现出“核心-外围”依次递减的格局。最后,根据实际情况提出促进城镇化耦合协调发展的对策与建议。

关键词:辽宁省;人口城镇化;土地城镇化;耦合协调度

中图分类号:F293.2文献标志码:A

收稿日期:2015-04-30;修复日期:2015-05-26

基金项目:国家社会科学

作者简介:曹建美,女,山西文水人,博士生,讲师,研究方向:经济统计分析。

一、引言

城镇化是衡量一个国家或地区现代化水平的重要标志。改革开放30年,中国城镇化每年以1.4%的速度向前推进[1],而快速城镇化引起的诸多问题也日渐突出,主要表现在城镇人口数量虚高和城市空间建设无序扩张乃至失控,由此带来的是人口城镇化与土地城镇化两者处于失调和不匹配发展的态势[2]。依据新型城镇化的内涵,“人口”为城市发展的主体,“土地”作为生产和生活的载体,随着城镇规模的增长,带动经济总量扩大、公共设施数量增加和生态环境质量的优化,才能为城镇中居民带来稳定的经济收入和享受现代化的公共服务,二者相互促进和互为影响。为避免两者之间出现失调的状态,必须让人口与土地城镇化两大系统之间形成配合得当和形成良性循环的关联关系。进一步讲,在社会经济发展过程中,人口与土地城镇化两大系统达到高度耦合协调,才能实现高质量、内涵式、利于可持续发展的城镇化道路[3]。因此笔者通过衡量人口—土地城镇化的耦合协调关系,为准确地掌控城镇化进程中项目实施的主次关系,投资数量的比例关系,合理制定城市发展战略[4],提供更多的智力支持。

目前,关于人口-土地城镇化耦合协调性的研究主要集中于耦合协调度模型的构建[5]、评价准则的完善[6]、非协调耦合性的形成机制[7]。关于人口—土地两大系统的耦合协调性的研究范围已经从国家宏观层面逐渐向区域中观层面转向[8],研究视角从一维走向多维[9]。从以往的研究文献来看,以下两个方面的研究还相对薄弱,一是研究尺度基于全国宏观层面和区域中观层面较多,而基于市域微观小尺度的较少;二是研究多数都以某一年份的截面数据作为研究时段,而以一个时段的动态研究还鲜有探讨。

辽宁省作为中国老工业基地,2000年全省城镇化水平为46%,2012年为65.7%,在此期间增长近20个百分点。2000年全省建设区面积为1 236平方公里,到2012年建成区面积达1 933平方公里[10]。在国家实施振兴东北老工业基地和建设辽宁省沿海经济带的关键时刻,辽宁省中部城市群正在向一体化方向发展,有效促进 人口城镇化和土地城镇化快速发展,但人口和土地城镇化并没有达到耦合协调状态。城镇规模无序扩张,基础设施建设比较滞后,城市居民就业形式很不乐观,致使居民并没有享受到城镇化带来的各种成果,部分城市或者地区处于“半城市化”的状态[11]。鉴于此,本文从可持续发展的角度,结合辽宁省城镇化发展的实际情况,构建城镇化综合评价指标体系,利用物理学的耦合系数模型和耦合协调模型,从时空角度判定人口和土地城镇化两大系统的耦合协调关系,以此来揭示辽宁省的人口与土地城镇化的交互胁迫、动态耦合规律,旨在为学界和政界在制定城镇化发展战略时提供理论依据。

二、研究方法与数据来源

(一)研究方法

1.城镇化水平评价方法

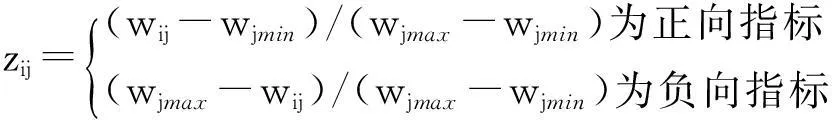

本文利用熵权值法确定指标权重,求取城镇化综合指数。一是数据标准化。在评价城镇化综合水平时,设m个城镇化评价区域,n项评价指标,构建决策矩阵W=(wij)n×m, 其中wij为第i个待评区域的第j个指标的评价值,为消除各指标之间的量纲差异,将各个指标分别进行无量纲处理,模型如下:

(1)

式中wjmax和wjmin分别代表指标wij的最大值和最小值,zij为样本i指标的wj的极差标准化值(0≤zij≤1)。

二是计算各项指标的信息熵。对指标进行同度量化:

(2)

根据信息熵定义,计算第j个指标的信息熵Ej:

(3)

根据信息熵的计算公式,计算出第j个指标的E1、E2、…、Ek,利用信息熵确定第j个指标权重:

(4)

三是计算指标wj与权重i的乘积,求取城镇化综合水平值U。

(5)

2.耦合协调度评价方法

一是耦合度模型。由于人口增长和城市规模扩张的耦合协调发展呈现出动态性和交互性等特征。为便于对比分析,参照刘耀彬提出的耦合协调发展模型[5],目的是判别人口与土地城镇化两大系统的交互耦合协调程度,模型如下。

(6)

式中,C为城镇化的耦合度,Up为人口城镇化综合指数,Ul为土地城镇化综合指数。由于耦合度C介于0~1之间,C值越高表示人口与土地城镇化两大系统逐渐走向协同有序的发展状态;反之,C值越低说明两大系统逐渐走向无序失调的发展状态。结合以往划分标准[6],将耦合度C划分为4个阶段:0 二是耦合协调度模型。耦合度C属于单一性评价指标,对人口与土地城镇化协调发展的动态趋势体现不太显著,由于城市人口增长和建设用地扩张具有动态性。因此,笔者引入耦合协调度D来衡量人口与土地城镇化的动态的协调发展程度。同时耦合协调度D集合了人口与土地城镇化两个系统的协调度C和发展度T,可对不同时期的不同城市(区域)或同一城市(区域)的人口与土地城镇化的协调发展态势进行定量评价,耦合协调度D是对耦合度C的改进与升华,更进一步反映了人口与土地城镇化协调发展水平,模型如下: (7) 式中D为耦合协调度,T为两者之间的综合协调指数,α、β为待定系数,由于人口城镇化和土地城镇化两大系统同等重要,令α+β=1,α、β分别为0.5。为了辨别各阶段的发展特征,参考国内学者对耦合协调度D的划分标准[12],将耦合协调度D划分为9个阶段:0 以往关于城镇化衡量标准是城镇人口(或非农业人口)占总人口的比重来表示,这一指标显得比较片面。在新型城镇化的背景下,人口城镇化作为城镇化的主体,土地是城市发展支撑载体,两大系统成为城镇化的主要内容。首先,人口城镇化不仅仅农村人口户籍性质的改变,而是需要居民在城镇有稳定就业岗位和幸福的生活,享受现代化的公共服务。其次,土地城镇化并不是农业用地简单的变为城市用地的过程,而是在城市规模扩张的同时,有效提升地方经济和工业化水平和公共设施保障水平的提升,促进生态环境效益的优化等。鉴于此,为便于测度和分析城镇化基本特征和演变规律,遵循数据可得性、科学性、可操作性大的基本原则,根据以往研究成果[4,9],对多项指标样本进行筛选,构建起城镇化综合评价指标体系(见表1)。人口城镇化评价指标体系(Up)从人口就业状态、居民生活水平、社会公共服务程度等3个方面选取12项指标来表征;土地城镇化评价指标体系(UL)从经济发展水平、公共设施保障数量和生态环境效益3个方面选取12项指标来表征。 2.数据来源 以2003—2012年10年时间为研究时段,评价数据主要来源于《辽宁省统计年鉴》和《中国城市统计年鉴》(2004—2013)。为保证各年份和各区域数据的统计口径一致,数据选取标准均以全市范围为主,部分数据经加工处理所得。由于2011和2012年两年辽宁省的工业废水达标排放的统计数据缺失,缺失数据用城市污水集中处理率来代替,特此说明。 表1 人口城镇化与土地城镇化综合评价指标体系表 三、测度结果分析 运用公式(1)~(5)计算出人口与土地城镇化指数Up和Ul(见表2和表3),接着将人口和土地城镇化指数代入公式(6)和(7),计算出耦合度C和耦合协调度D(见表4)。 首先,从表2得知,在2003—2012年,沈阳市人口城镇化指数位居辽宁省首位,大连其次。2003年丹东人口城镇化指数(0.165)最低,与沈阳市(0.929)相差近5倍。在2004—2006年葫芦岛市的人口城镇化指数最低,在2007—2012年朝阳市始终位居全省最后。其次,通过10年的人口城镇化指数的平均值看,沈阳和大连两市的得分最高,都超过0.7,盘锦、锦州、鞍山、营口、辽阳、本溪等6个城市的人口城镇化平均值介于0.3~0.5之间,其余6个城市的人口城镇化指数平均值都低于0.2。说明在城镇化进程中,辽宁省部分城市的居民生活水平较低,就业状态不佳,教育、医疗和文化等社会基础设施还不够完善。在未来很长一段时间内提高城市人民的生活水平的使命任重而道远。 首先,通过表3得知,在2003—2012年沈阳市土地城镇化指数高于辽宁省其余城市,除2007、2008和2009年略微下降以外,其余年份都呈现出上升趋势,2010年最高达到0.930。大连市的土地城镇化指数始终位列全省第二。2004年阜新市位列全省最后,其余年份朝阳市土地城镇化指数全省最低。其次,通过10年的土地城镇化综合指数的平均值可知,沈阳和大连土地城镇化指数都已超过0.7,在省内处于领先地位。盘锦、鞍山、营口、本溪、辽阳、抚顺、铁岭等6个城市介于0.3~0.6之间,处于第二等级之列,虽然土地城镇化指数在向好的方向发展,但与沈阳和大连相比还存在很大差距。锦州、丹东、葫芦岛、阜新、朝阳等5个城市的土地城镇化指数都低于0.3,表明城镇化进程中土地利用效率和城市基础设施建设质量很低。 利用辽宁省10年的耦合度指数均值表示全省人口城镇化与土地城镇化耦合协调度的演进特征(见图1)。首先,耦合度的基本状态。由图1可知,在2003—2012年,辽宁省人口与土地城镇化的耦合度始终徘徊在0.49~0.499 9之间,变化幅度很小,始终处于颉颃阶段,说明人口与土地这两大系统在城镇化进程中还没有形成协同有序的发展状态。其次,耦合协调度的基本状态。在2003—2012年仅有 2005年、2008年、2009年协调指数在0.411左右,2004年协调指数(0.437)最高,其余年份都在0.420上下。根据耦合协调度划分标准可知,10年之内幅度变化很小,全省的耦合协调度属于濒临失调阶段。 图1 辽宁人口与土地城镇化总体耦合状态图 表2 辽宁省人口城镇化综合指数表 表3 辽宁省土地城镇化综合指数表 为了探讨辽宁省人口与土地城镇化耦合协调的空间格局及演变特征,本研究以2003年、2008年、2012年为时间节点,绘制2003年、2008年、2012年耦合协调态势图(见图2)。 首先,耦合度演化特征。 通过图2和表5可知,在三个时间节点上,2003年有盘锦和朝阳两市的耦合度低于0.490,2008年有抚顺、锦州、阜新的耦合度低于0.490,2011年鞍山、朝阳、葫芦岛的耦合度低于0.490,另有2011年阜新市的耦合度为0.500,处于颉颃阶段和磨合阶段的分界点。二是沈阳、大连、本溪、丹东、营口、辽阳、铁岭等7个城市在三个时间节点上,耦合度都介于0.490~0.499之间,属于颉颃阶段。其次,从耦合协调度的大小来看,2003年大连市协调度最高,达到0.660 4,其人口城镇化与土地城镇化为初级协调状态。沈阳和盘锦两市的协调指数分别为0.581 2 和0.516 5,处于勉强协调状态。鞍山、抚顺、本溪、锦州4个城市的协调指数介于0.4~0.49之间,属于濒临失调状态,与协调度较高的大连市存在明显差距。这表明在推进人口城镇化和土地城镇化进程中,以上城市的两大系统虽然存在一定程度的耦合,但是属于低水平的耦合协调。丹东、营口、阜新、辽阳、铁岭、朝阳、葫芦岛7个城市的协调度介于0.30~0.39之间,这些城市的耦合度与全省无太大的差距,但是协调状况非常差,属于轻度失调状态。2008年沈阳和大连处于初级协调状态,此时沈阳市的人口与土地城镇化协调度由勉强协调步入初级协调状态,出现了质的飞跃。鞍山、本溪、营口、辽阳、盘锦、铁岭6个城市属于濒临失调发展状态。抚顺、丹东、锦州3个城市属于轻度失调状态;阜新、朝阳、葫芦岛3个城市属于中度失调状态,说明人口城镇化与土地城镇化两个系统无法较好地耦合,处于相对独立的发展态势。2011年,沈阳和大连两市的协调指数分别为0.627 1和 0.671 7,仍然处于初级协调状态。鞍山、本溪、锦州、营口、辽阳、盘锦6个城市处于濒临失调状态,抚顺、丹东、阜新、铁岭4个城市处于轻度失调状态,朝阳和葫芦岛处于中度失调状态。 图2 辽宁省人口与土地城镇化耦合与协调度图 城市沈阳大连鞍山抚顺本溪丹东锦州营口阜新辽阳盘锦铁岭葫芦岛朝阳2003C0.4990.4990.4960.4920.4960.4900.4930.4990.4960.4980.4850.4980.4860.4952003D0.5810.6600.4660.4050.4090.3180.4270.3710.3210.4000.5170.3580.3380.3382004C0.5000.4990.4950.4890.4840.4860.4990.4940.4920.4960.4810.5000.4970.4622004D0.6230.6740.4770.3980.4180.3260.3740.4270.3190.4000.4660.3360.2830.3272005C0.5000.4990.4950.4890.4840.4860.4990.4940.4920.4960.4810.5000.4970.4622005D0.6230.6740.4770.3980.4180.3260.3740.4270.3190.4000.4660.3360.2830.3272006C0.5000.5000.4990.4910.4980.4960.4940.4940.4990.4980.4930.4990.4920.4982006D0.6350.6780.4850.3920.4150.3410.4090.4260.3430.4120.5040.3510.2920.3022007C0.5000.4990.4980.4910.4950.4960.4920.4970.4960.4990.4990.4960.4990.4992007D0.6280.6690.4640.3780.4140.3390.3980.4500.2990.4140.5090.3830.2530.3182008C0.5000.4990.4960.4870.4970.4980.4850.4990.4880.4970.4920.4930.4990.4982008D0.6120.6670.4550.3660.4200.3240.3930.4700.2850.4150.4560.4050.2490.2862009C0.4990.5000.4940.4760.4910.4960.4920.4970.5000.5000.4980.4910.4990.4962009D0.6350.6560.4490.3630.4200.3300.3990.4710.2970.4170.4600.3730.2570.3062010C0.5000.5000.4880.4770.4930.4900.4940.4980.4990.4970.4980.4980.4980.5002010D0.6430.6750.4480.3840.4180.3530.4140.4640.2810.4350.4680.4000.2760.2982011C0.4980.5000.4930.4960.4960.4820.4980.4990.4980.4980.4980.4920.4940.4972011D0.6370.6700.4570.4090.4420.3460.4060.4680.3170.4420.4790.3730.2560.2902012C0.5000.5000.4880.4910.4910.4960.4950.5000.5000.5000.4980.4930.4380.4792012D0.6270.6720.4220.3810.4220.3410.4270.4590.3320.4480.4960.3830.2450.299 注:C代表耦合度,D代表耦合协调度。 根据耦合协调度划分标准,利用Arcgis10.1软件对其进行空间可视化(见图3),解析城镇化耦合协调度的空间格局及变化特征。从图3得知,2003年 ,大连和沈阳的耦合协调度位于全省的前列。辽宁省中部城市群的辽阳、鞍山、锦州、抚顺等城市耦合协调度高低不平,空间分布特征不太明显。外围丹东、铁岭、葫芦岛、阜新、朝阳等城市处于轻度或中度失调态势,说明在国家振兴东北老工业基地以前,由于辽宁中部城市群受到产业结构单一和资源型城市转型影响,没有形成高水平的耦合协调状况。2008年和2011年,沈阳和大连两个城市的协调水平仍然最高,位于辽宁省中部城市群的锦州、盘锦、鞍山、辽阳、营口、本溪6个城市基本上处于濒临失调和轻度失调状态。处于省际边缘外围的葫芦岛、朝阳、阜新、铁岭、抚顺、丹东等基本上处于轻度和中度失调状态。在空间布局上形成了比较明显的“核心—外围”分层递减的基本特征,符合地理距离衰减原理。 图3 辽宁省人口与土地城镇化耦合协调发展空间格局图 四、结论与建议 通过计算辽宁省14个城市的人口与土地城镇化综合指数和耦合协调度,结论如下: 第一,人口城镇化水平有着较为明显的差异,沈阳居于辽宁省之首,大连其次,辽南城市群中的鞍山、锦州、营口、盘锦、辽阳的人口城镇化指数在逐渐提升,其余城市的人口城镇化综合指数都低于0.3,处于低质量的行列。土地城镇化综合指数沈阳最高,大连其次,鞍山、本溪、营口、辽阳、盘锦在辽宁省处于中等水平,其余城市的土地城镇化指数较低,处于低水平行列。 第二,辽宁省人口与土地城镇化的总体协调度较低。全省人口与土地城镇化的耦合度呈现出较为平稳的发展态势,始终处于颉颃阶段。协调度演进趋势也较为平稳,处于濒临失调发展阶段。 第三,2003—2012年,辽宁省14个城市的人口与土地城镇化的耦合度基本上处于颉颃发展阶段。沈阳和大连的耦合协调度处于初级协调状态,辽宁中部城市群的本溪、鞍山、辽阳、锦州、营口、盘锦耦合协调水平较弱,处于濒临失调或轻度失调的状态,外围的葫芦岛、朝阳、阜新、铁岭、抚顺、丹东的耦合协调状况不佳,呈现出低水平耦合协调状态。从空间格局上看,辽宁省全省空间上呈现“核心—外围”梯次递减的分布特征,符合距离衰减规律。 关于人口与土地城镇化两大系统如何达到高度协调发展,提出几点建议与对策。 第一,核心城市走内涵式城镇化道路。沈阳和大连两市的城镇建设质量在稳步提升,民生状况有了极大改善,城镇化协调发展程度处于辽宁省前列。在国家“五普”和“六普”的两次人口普查中,沈阳和大连两市的实际常住人口高于户籍人口,属于人口净流入区。这些外来人口在住房、医疗、社保、教育等领域并没有享受到真正的城镇化带来的各项利益。因此,在未来新型城镇化道路上,在城市化进程中,重点在户籍、教育、医疗、社保制度方面加大改革力度,让进入到城市的人口享受与市民同等待遇。同时大力发展第三产业,创造更多的就业岗位,增加居民收入水平,提升城镇居民的幸福指数。 第二,完善辽宁中部城市群内的基本功能。根据人口和土地城镇化综合水平测度结果可知,鞍山、营口、辽阳、盘锦的土地城镇化指数明显高于人口城镇化指数,说明城市硬件建设水平好于人口城镇化水平。原因是以上几个城市的产业结构多以重工业为主,同时受资源枯竭等问题的影响,导致居民失业人数增多、收入水平低下,保障社会运行的交通、医疗、教育、文化等基本设施建设欠账较多,导致人口与土地城镇化的耦合协调度较低,处于濒临失调或轻度失调状态。因此,在未来新型城镇化道路上,借助辽宁省打造沈阳经济区和辽宁沿海经济带的大好机遇,建议辽宁中部城市群的几个城市与沈阳和大连实现产业、交通通讯、教育医疗、生态保护等方面协同发展。逐步完善市内教育、医疗、文化等基础设施。同时将高耗能、高污染传统产业向新兴产业转型。大力发展物流、金融、餐饮、旅游等第三产业,增加就业岗位,促进人口与土地城镇化形成良性耦合协调状态。 第三,对外围中小城市展开城镇化帮扶与援助,提升城镇化质量。阜新、铁岭、葫芦岛、丹东、朝阳均分布于省际交界之间或国家边境地区,被“边缘化”的趋势非常明显,人口与土地城镇化属于低水平的耦合协调。建议辽宁省应该重视外围中小城市发展,防止出现两极分化现象。一是辽宁省政府在进行顶层设计时,就城市建设资金划拨和资源分配应给予外围中小城市更多的支持。在产业布局和交通基础设施建设方面通盘考虑,使其摆脱“弱势群体”的状态;二是呼吁省内大城市对外围中小城市展开援助,重点支持中小城市的支柱产业不断发展壮大,在人才、医疗、教育方面给予更多援助,提高阜新、铁岭、葫芦岛、丹东、朝阳的城镇化质量,才能留住当地的常住人口;三是阜新、铁岭、葫芦岛、丹东、朝阳等5个城市依靠资源优势,重点打造一批特色城镇,发展现代农业和旅游业,成为辽中城市群的后花园,进而带动地方经济发展,以此来促进人口与土地城镇化形成良性协调发展状态。 参考文献: [1]陈伯翀,郝寿义,杨兴宪.中国城市化快速发展的动力机制[J].地理学报, 2004(6). [2]陆大道.我国的城镇化进程与空间扩张[J].城市规划学刊, 2007(4). [3]尹宏玲,徐腾.我国城市人口城镇化与土地城镇化失调特征及差异研究[J].城市规划学刊, 2013(2). [4]孙平军,丁四保.北京市人口-经济-空间城市化耦合协调性分析[J].城市规划, 2012 (5). [5]刘耀彬,李仁东.城市化与生态环境协调标准及其评模型研究[J].中国软科学, 2015(5). [6]吴玉鸣,柏玲.广西城市化与环境系统的耦合测度与互动关系[J].地理科学, 2011(12). [7]蔡继明,熊柴.我国人口城市化与空间城镇化非协调发展及成因[J].经济学动态, 2013(6). [8]陈凤桂,张虹鸥,吴旗韬.我国人口城镇化与土地城镇化协调发展研究[J].人文地理, 2010(5). [9]徐志文,谢芳.土地资源与城市经济增长—理论与经验分析[J].统计与信息论坛, 2015 (5). [10]辽宁省人民政府.辽宁省土地利用总体规划(2006—2020年)[R].2009. [11]梁振民,陈才,刘继生.东北地区城市化的综合测度与层级特征研究[J].地理科学,2013(8). [12]廖重斌.环境与经济协调发展的定量评判及其分类体系[J].广州环境科学, 1996(1). Evaluation on Coupled Coordination between Population & Land Urbanization in Liaoning Province ZHANG Xuan (Faculty of Architecture and Civil Engineering, Huaiyin Institute of Technology, Huai′an 223001, China) Abstract:This paper, with Liaoning Province as the study area, builds a population urbanization and land urbanization evaluation index system, and applies entropy weight method and coupling coordination method to measure comprehensive indexes, coupling degrees and coupling coordination degrees of population urbanization and land urbanization of 14 prefecture-level cities in Liaoning Province during the period from 2003 to 2012. Results show that: (1) Shenyang and Dalian, as two sub-provincial cities, have much superior comprehensive population and land urbanization level to other cities in Liaoning Province; (2) the overall coupling degree of population and land urbanization in Liaoning Province is in the antagonistic stage, and its coupling coordination degree shows a nearly dysfunctional development trend; (3) Shenyang and Dalian have population and land urbanization that reach a primary coordination coupling level, while Anshan, Liaoyang, Panjin, Yingkou and Jinzhou etc have a high coupling degree but low coupling coordination development level, and other peripheral small and medium-sized cities are moderately and mildly disordered; and (4) the coupling coordination development of population and land urbanization of Liaoning Province shows an obviously diminishing spatial pattern from "core to periphery". Finally, this paper puts forward countermeasures and suggestions for promoting coupling coordination development of population and land urbanization in Liaoning Province according to existing coupling coordination. Key words:Liaoning Province; population urbanization; land urbanization; coupling coordination degree (责任编辑:马慧) 【统计应用研究】(二)指标选取与数据来源

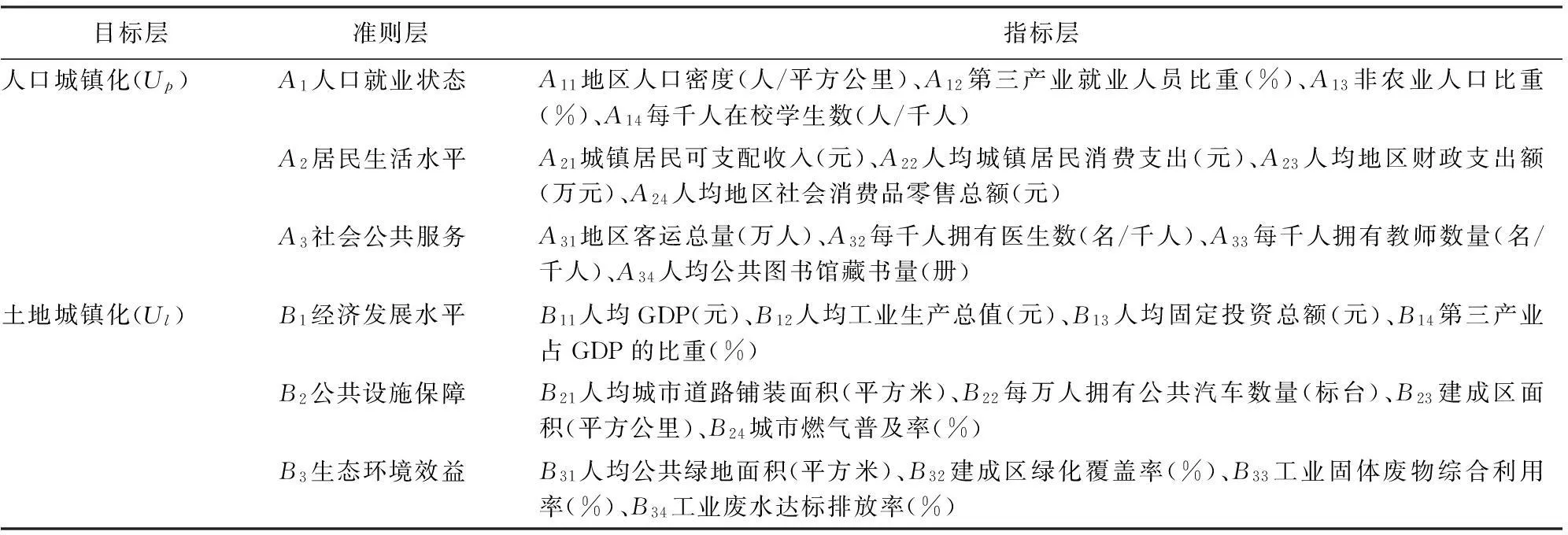

1.评价指标体系的构建

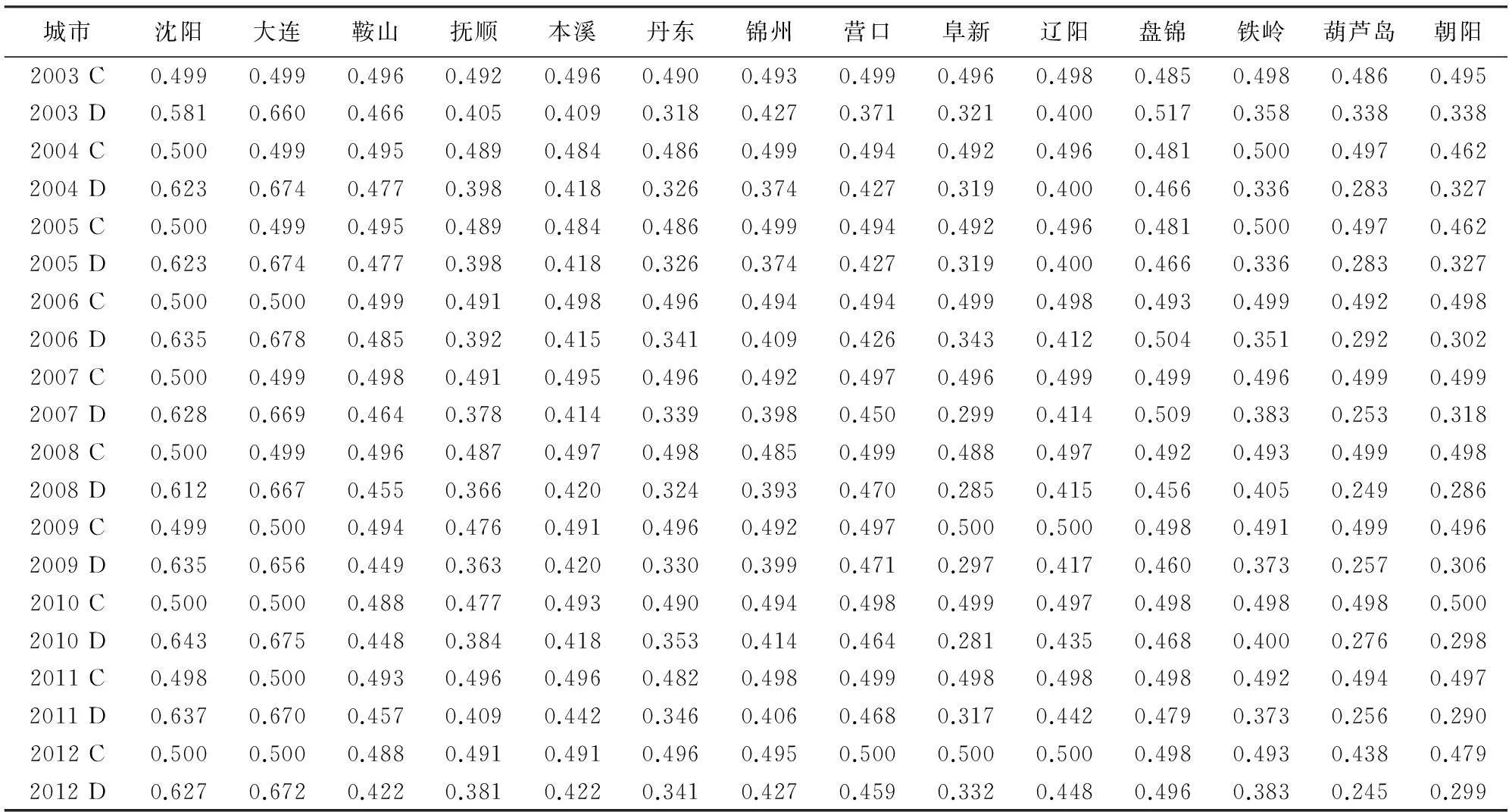

(一)人口与土地城镇化综合水平分析

1.人口城镇化综合水平分析

2.土地城镇化综合水平分析

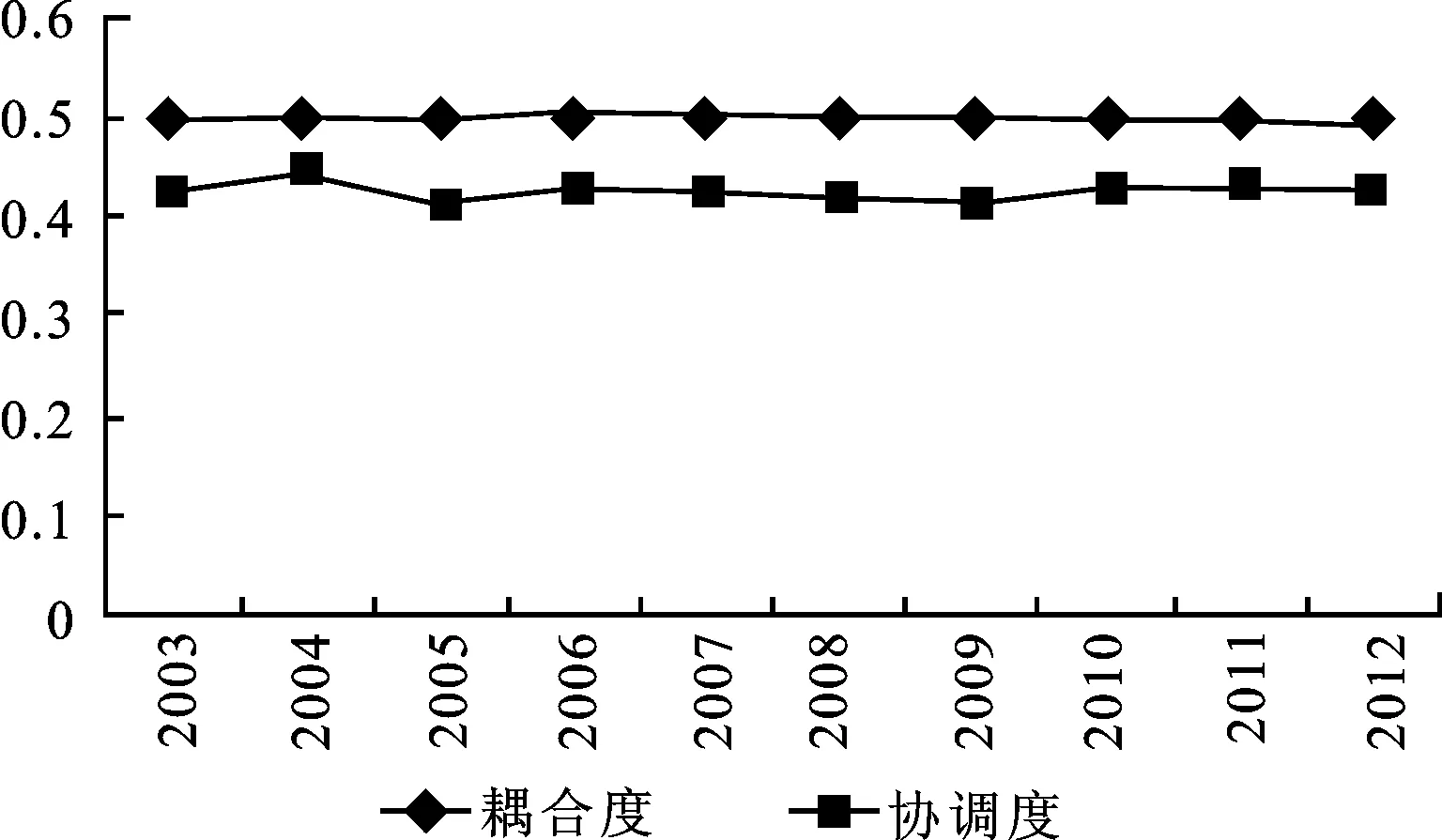

(二)全省耦合协调度总体特征分析

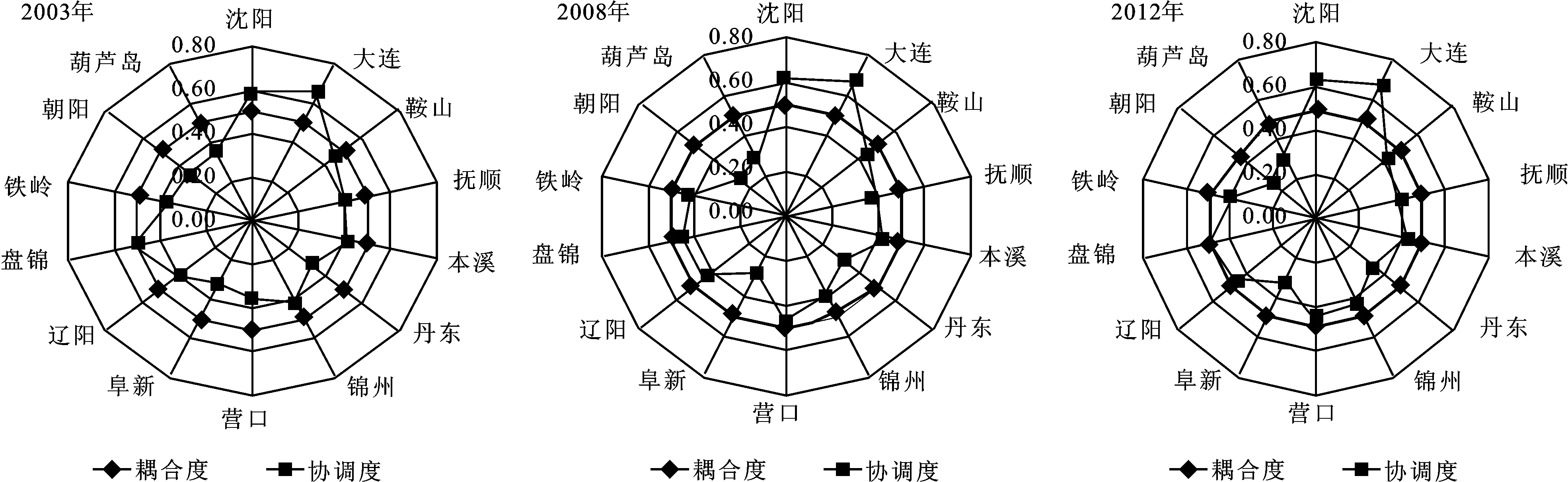

(三)耦合协调度的时空演化特征

1.耦合协调度时间变化特征

2.耦合协调度空间变化情况

(一)基本结论

(二)几点建议