农村公共品供给的消费效应——来自于三大经济地区的解析

2016-01-07唐娟莉

农村公共品供给的消费效应——来自于三大经济地区的解析

唐娟莉

(郑州大学 商学院,河南 郑州450001)

摘要:在分析农村公共品供给与农民消费相关关系的基础上,利用2002—2013年的面板数据,采用扩展线性支出系统模型(ELES),实证分析了中国及东、中、西部三大经济地区农村公共品供给的消费效应。研究表明:农村公共品供给对农村消费水平的提高和消费市场的拓展至关重要;东、中、西部三大地区在消费水平和消费结构上存在一定的差异性;中国农村居民家庭的消费结构在不断的升级和优化;中国农村公共品供给与农村居民消费需求之间存在结构性失衡。

关键词:农村公共品;农民消费;消费效应

中图分类号:F302.1文献标志码:A

收稿日期:2015-04-30

基金项目:浙江省哲学社会科学重点研究基地——浙江省温州人经济研究中心研究课题成果 (14JDWZ02YB);温州市哲学社会科学规划重点课题《温州民间金融发展对民营企业对外直接投资的影响研究:量和质双重维度视角》(14wsk074)

作者简介:余官胜,男,浙江乐清人,经济学博士,副教授,硕士生导师,研究方向:国际经济学。

一、引言

农村公共品是相对于私人品而言的,是农村地区为满足农业、农村发展或农民生产生活共同所需而提供的具有一定非排他性和非竞争性的社会产品或服务,包括广大农村地区的水利灌溉设施、生态林网建设、大型农业基础设施、“四通”(道路、桥梁、电网、通讯)、农村文化站、电影院等文化娱乐设施,以及农村教育、医疗卫生、农业科研和农技推广、农业信息等社会化服务[1]。农村公共品按生产性质可以划分为农村生产性和非生产性公共品。以农田水利设施、农村道路、农技推广、农业信息等为代表的农村生产性公共品,主要是为农业生产直接服务,有助于提高农业生产效率,增加农业产出,促进农民增收,形成收入效应,对农民消费水平和消费结构产生间接影响;以农村教育、医疗卫生、社会保障、文化娱乐设施、通讯等为代表的农村非生产性公共品,主要是为农民的生活服务创造非农产业发展的空间,净化消费环境,扩大消费领域,增加农民对公共品及服务的需求量,促使农民需求个性化、多样化、多层次地发展及其需求结构的升级,不断提高农民的消费水平,形成消费效应。

农村公共品的供给实际上涵盖了生产、分配、交换三个环节,之后的环节必然是对农村公共品的消费。长期以来,中国由于城乡二元经济结构的影响以及城市偏向型发展战略的实施,使得农村公共品的供给远远低于城市的规模和水平,农村公共品供给不足已成为制约农村经济发展和农民增收的“瓶颈”,成为影响农民消费水平的最主要因素[2]。农村公共品供给不足,导致部分公共品的消费动机不能有效地转化为农民的消费行为[3]。

中国的消费需求呈现出不断增长、需求结构不断变化的特征,但是消费需求仍显不足,主要由农村消费需求不足和投资需求不足所导致。农村消费需求不足的主要原因是农村居民的边际消费倾向递减或者边际储蓄倾向较高;投资需求不足的主要原因是对农村公共品的投资不足[4]。因此,扩大内需必须启动农村的消费市场,增强农村消费对国民经济的带动作用,同时要加大对农村公共品的投资力度,不断扩大农村投资需求。

从上述分析可以看出,农村公共品供给与农民消费之间存在着一定的关系,但两者存在着怎样的相关关系、农村公共品供给对农民消费到底产生了多大的影响?如何通过加大农村公共品的供给,来扩展农村的消费市场,提高农民的消费水平,已成为21世纪中国全面建设小康社会和新农村建设的重点与难点问题。本研究在定性分析农村公共品供给与农民消费之间关系的基础上,利用2002—2013年的面板数据,采用扩展线性支出系统模型(ELES),实证分析中国及其东、中、西部三大经济地区农村公共品供给的消费效应,以期为相关政策的制定和实施提供理论依据。

二、理论框架

农民对公共品的消费实际上是为了满足心中的某种欲望、增加福利,农民从公共品的消费中得到一种满足感,即效用。农民的消费包括对公共产品的消费和对私人产品的消费,在农民收入一定的情况下,农民对公共产品的消费与对私人产品的消费之间具有替代关系。因此,此问题转化为消费最优化问题,即效用最大化问题。假定农民的预算收入是既定的,农村公共产品的价格用农民向政府缴纳的税收表示(政府是农村公共品供给的主要主体)[5],私人物品的价格由市场决定,则农村消费最优化问题就可以转化为如下函数问题:

其中,U表示效用函数,X代表农民消费农村私人产品的数量,Y代表农民消费农村公共产品的数量,PX代表农村私人产品的价格,PY代表农村公共产品的价格,I代表农民消费的预算收入。

图1 农民消费最优组合问题图

三、农村公共品供给与农民消费相关关系分析

长期以来,中国居民的消费水平在一定程度上受制于公共品的供给影响,同时加之农村经济发展的缓慢,农村消费市场存在消费需求不足的瓶颈。如,电网老化,电压不稳,电费昂贵,这在很大程度上限制了农民对彩电、洗衣机、电冰箱等家用电器的消费需求。学者们研究发现,若增加农村公共品的供给,将会推动农村消费市场的扩展,提高农村消费水平,优化消费结构,进而提高农民的生活质量。

从农村居民人均消费支出额看,2002—2013年,人均消费支出呈现逐年攀升的态势,由1 834.3元增加到6 625.5元,年均增长率为12.38%。从农村居民人均消费支出结构看,同期人均消费支出年均增长率高低顺序依次是:交通通信(18.03%)、医疗保健(17.53%)、家庭设备及服务(15.36%)、衣着(13.87%)、居住(13.71%)、其他商品及服务(10.61%)、食品(10.31%)、文教娱乐用品及服务(7.91%)①数据来源:国家统计局《中国统计年鉴》(2003—2014),中国统计出版社。。由此可知,在农村消费支出结构中,交通通信和医疗保健的支出增长速度最快,反映了农民对交通通信和医疗保健的需求意愿强烈,与崔治文、张晓慧等研究结论基本一致,即农村居民对改善农村医疗保健条件与交通通讯基础设施具有强烈的愿望[6-7]。 但是,国家对于农村医疗保健的供给相当欠缺,公共卫生资源分配的公平性在全球排名位于倒数第4位[8]。中国70%的农村人口仅拥用20%的卫生资源,而30%的城市人口却拥有近80%的卫生资源。农民在医疗保健方面的支出呈较快的增长趋势说明了农民对医疗保健具有强烈的需求意愿。其次是家庭设备及服务,这说明农村中与家庭设备消费相配套的公共消费环境在不断的形成并逐渐扩大。文教娱乐用品及服务的消费支出增长率最低,这主要是因为农村文教娱乐设施普遍短缺,同时农民对属于享受型文教娱乐设施的需求薄弱,农民将更多的时间和精力用于务工或其他农业劳作上,对这方面供给的利用效率很低。

图2提供了2002—2013年中国农村居民家庭人均纯收入与人均消费支出变动趋势。由图2可知,2002—2013年,农村居民人均纯收入与消费支出均呈上升趋势,2013年达到峰值,人均纯收入达到8 895.9元,人均消费支出达6 625.5元,农村居民的平均消费倾向为0.76。图2可看到,2005—2009年,农村居民人均纯收入与消费支出呈现出缓慢的增长趋势,同时两者之间的差距较小,说明这一时期农村居民的平均消费倾向较高(0.78左右);2010年之后,人均纯收入与人均消费支出之间的差距逐渐拉大,说明平均消费倾向逐渐减小。从整体上看,农村居民人均消费支出和纯收入的走势基本趋于一致,表明消费和收入之间存在长期的均衡关系。

图2 中国农村居民家庭人均纯收入 与人均消费支出变动趋势(元)

由于中国各地区地理区位、资源禀赋、历史文化、经济发展基础等因素的差异,区域经济发展出现非均衡发展,导致各地区对农村公共品的需求结构出现较大差异,即区域消费结构失衡。

表1 2012年不同收入水平下农村居民

注:数据来源:国家统计局《中国统计年鉴》(2014),中国统计出版社。

由表1提供的2012年不同收入水平下农村居民消费支出水平和结构数据可知。食品消费仍是消费支出的重中之重,其次是居住,交通通信是中国的第三大消费支出项目,接下来是医疗保健、文教娱乐用品及服务、家庭设备及服务等,这说明随着农村经济的不断发展和农民收入水平的不断提高,农村居民对与之相适应的农村公共品需求表现出不同的消费偏好。按收入水平划分,高收入和中高收入地区农村居民消费支出的恩格尔系数分别为35.26%和38.6%,已迈向富裕型,对交通通信、文教娱乐及服务、医疗保健等消费支出较高;低收入、中低收入和中等收入地区农村居民消费支出的恩格尔系数分别为43.3%、42.62%和40.47%,处于小康水平,对交通通信、文教娱乐用品及服务、医疗保健等消费支出较低。

四、农村公共品供给消费效应实证分析

(一)模型简介—ELES模型

Clein和Rubin提出了直接效用函数,其表达形式如下:

(1)

式(1)中,U代表效用,qi代表第i种产品或服务的实际需求量,ri代表第i种产品或服务的基本需求量,bi代表第i种产品或服务的边际预算份额。

(2)

由于LES中的V属于内生变量,是消费者对所有产品或服务的需求支出之和,模型难以估计。为了克服LES在估计上的困难,美国经济学家Luich对LES模型做出了修改(即将预算总支出V用收入水平I替代,边际预算份额bi用边际消费倾向βi替代),提出了扩展线性支出系统模型(ELES)。

令Ci=piqi(Ci表示消费者对第i种产品或服务的实际支出),则ELES形式如下:

(3)

式(3)表明,在一定收入和价格水平下,消费者在满足对某种产品或服务的基本需求piri之后,将剩余的收入按βi的比例在第i种产品或服务的支出和储蓄之间进行分配。

由于本研究选用的是面板数据,于是式(3)变形为:

(4)

式(4)中,Ci,jt表示消费者j对第i种产品或服务在t年的消费支出,pijrij表示消费者j对第i种产品或服务的基本需求,βij表示消费者j对第i种产品或服务的边际消费倾向,Ijt表示消费者j在t年的实际纯收入。将式(4)进行变换,得:

(5)

Ci,jt=αij+βijIjt

(6)

(二)变量说明和数据来源

本文主要选取了农村居民人均纯收入及其农民消费支出的八项产品或服务,即食品、衣着、居住、家庭设备及服务、交通通信、文教娱乐用品及服务、医疗保健、其他商品及服务,并将公共属性较强的产品即交通通信、文教娱乐用品及服务、医疗保健视为公共产品,其余私人属性较强的产品视为私人产品。上述指标数据均来源于《中国统计年鉴》(2003—2014年),共研究收集了2002—2013年全国及东、中、西部地区12年的样本数据。

(三)模型估计与分析

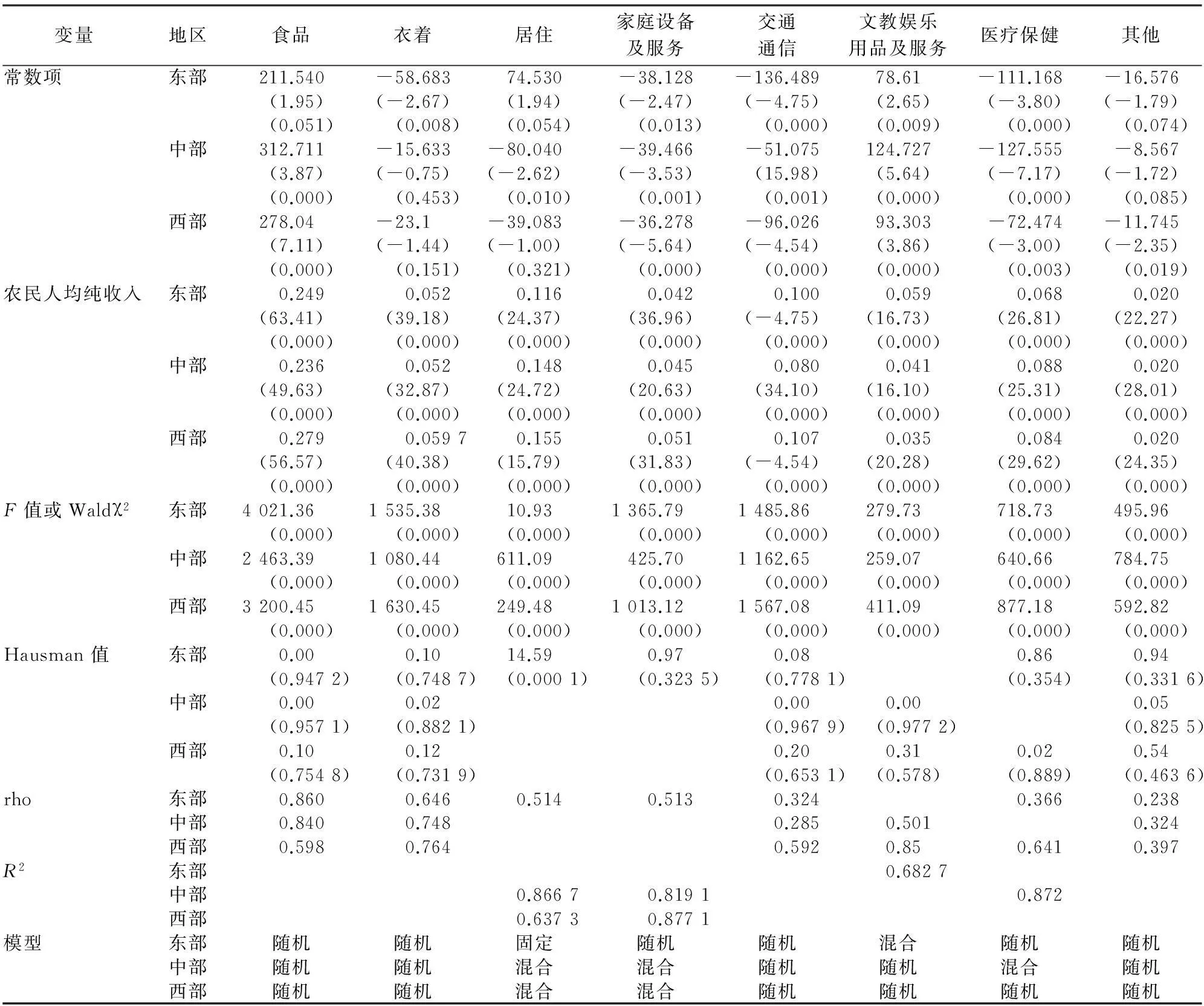

对于面板数据模型主要有三种形式,即混合效应模型、固定效应模型、随机效应模型,为了选择最适合样本数据的模型,在进行回归分析之前对各个效应模型进行判断,以选择准确的效应模型形式。由表2和表3可知,全国及东、中、西部三大地区的消费模型主要采用随机效应模型,而且全国及东、中、西部三大地区的消费模型的F值或Waldχ2都较高,其相对应的P值均为0.000,说明各个消费模型的整体拟合效果较为理想。

1.农村公共品供给对消费结构的总体效应

表2的回归结果显示,各项消费支出和农民人均纯收入之间具有显著的相关关系,各项消费支出系数,即边际消费倾向均为正值。其中,食品支出的边际消费倾向最大,为0.251,这表明当前中国农村居民的收入水平仍然偏低。居住的边际消费倾向较高,为0.132,位于第二位,说明中国农村居民在满足了基本的温饱之后,居住是中国农村居民的第二大消费支出项目,食品、居住等消费支出表现了农村公共品供给的非公共特性。虽然农民交通通信和医疗保健支出的增长速度很快,但是其增长水平却是受限的,即边际消费倾向较低,分别为0.097和0.074,居于第三位和第四位,说明农村交通通信与医疗保健条件比较差、发展仍比较落后,其供给现状及农民的收入水平、观念等均限制了农民对其消费。文教娱乐用品及服务的边际消费倾向为0.06,处于中等水平。一方面,近些年国家对于教育给予了高度的关注和重视,但政府供给仍显不足;另一方面,农村文化娱乐设施普遍短缺,农民对其需求意愿相对较弱,中国农民对文教娱乐用品及服务的消费仍处于较低的水平,需逐步增强农民对其需求意愿,提高农民的消费水平。上述情况表明,一方面,农村居民家庭的消费结构在不断的升级和优化,即农民在解决了基本的温饱和居住问题之后,农民更加关注社交、健康状况等,即农民对于交通通信、医疗保健的关注不断升温;另一方面,农民对于交通通信、医疗保健等消费受到农民收入水平的限制,即交通通信、医疗保健等价格过高,这也证实了为什么农村中会经常会出现小病拖大病抗杠现象,农民“因病返贫、因病致贫”的现象时有发生;此外,反映了由于交通通信、医疗保健等农村公共品供给的不足,农民要将收入增加的大部分用于政府无法提供的公共品上,同时也抑制了农民对家庭设备及服务、衣着等私人产品的消费支出,从侧面反映了农民对农村公共品供给的“渴望”[3,7,9]。总之,农村公共品的供给对农村消费产生了尤为重要的影响,即农村公共品供给对农村消费水平的提高、消费市场的拓展至关重要。

常数项表示自发性消费,其中食品、文教娱乐用品及服务的自发性消费支出为正,其余的各项消费支出均为负。这说明,随着中国农村经济的不断发展和农民收入水平的不断提高,农民在满足食品、居住等基本私人属性产品消费的基础上,也消费了部分公共属性的产品,但是对于公共品的消费是在农民收入达到一定的水平之后才可以实现,即农村公共品存在供给不足问题,需要通过收费提高使用者的进入门槛[10]。比如,1978—2009年,中国个人卫生支出占全国卫生总费用的比重不断提升,由20.4%上涨到37.5%,其中2001年高达 60%;2003年,中国应就诊而未就诊的患病农民比例为38%,而患病农民应住院而未住院比例高达70%。可见,虽然现在实行了新型农村合作医疗制度,在一定程度上缓解了农民“看病难”、“看病贵”问题,但是医疗费用大部分还是由农民自己买单,这限制了公共品供给效用水平的发挥。

表2 全国农村公共品供给消费效应估计结果

注:固定效应模型中的常数项代表总体平均状态,个体效应反映的是各个体对总体平均状态的偏离,由于篇幅所限,对于各个体的效应在此并未给出,只给出了总体平均状态;rho值表示固定效应模型或者随机效应模型的个体效应的方差(即组间方差)占总方差的比例;常数项和农民人均纯收入两项指标数据第一行括号对应的是t值,第二行括号是相对应的P值;固定效应模型对应的是F值,随机效应模型对应的是Waldχ2值,括号内为相对应的P值。(以下各表中的表示均与此相同,不再一一做出说明。)

2.农村公共品供给对消费结构的地区效应

由表3可知,东、中、西部三大地区农民的各项消费支出结构与全国基本一致,各项消费支出和农民人均纯收入之间具有显著的正相关关系,食品和居住的边际消费倾向居于第一位和第二位,西部地区食品和居住的边际消费倾向高于东、中部地区,说明西部地区农民的收入水平低于东、中部地区,西部地区农民对住房的需求意愿强于东、中部地区,主要是由于受到观念的束缚(在农民的观念里,无论家庭条件怎样,漂亮、宽敞的住房是绝对不可缺少的,这在西部地区表现的尤为明显)和收入水平的限制。边际消费倾向居于第三位的是交通通信,东、中、西部地区分别为0.100、0.080、0.107,即西部地区交通通信的边际消费倾向高于东部地区,东部地区又高于中部地区,这说明对于交通通信设施而言,西部地区农民的需求意愿强于东、中部地区。一方面,由于西部地区农民的收入水平低于东、中部地区,较低的收入水平会限制农民对其的消费;另一方面,东、中部地区的交通通信设施比西部地区完善,西部地区农民可能需要支付较高的费用才能享用。对于医疗保健,其边际消费倾向排于第四位,东部地区低于中、西部地区,表明东部地区的医疗条件、医疗设施都优于中、西部地区。对于文教娱乐用品及服务,东、中、西部地区的边际消费倾向分别为0.059、0.041、0.035,这说明,一方面,相对于东、中部地区而言,西部地区文教娱乐设施供给严重不足,进而制约了农民的消费水平;另一方面,东、中部地区农民收入水平高于西部地区,农民在基本的公共品供给得到满足之后,更多的追求精神层次的需求,对于文化娱乐服务的需求更为强烈。从各地区的消费结构来看,东、中、西部三大地区农村居民家庭的消费结构在不断的升级和优化。

表3 东、中、西部地区农村公共品供给消费效应估计结果

从以上分析可以看出,不管是从全国整体来看还是从东、中、西三大地区来看,收入水平对农民各项消费支出产生了显著的正效应,这与邓宗兵等研究结论相吻合[11]。这表明,开拓农村消费市场的核心在于提高农民的收入水平,这也是促进农村消费结构升级和优化的关键,而收入又受制于农村公共品的供给水平,因此农村公共品供给状况对农村消费水平的提高和消费市场的拓展至关重要。中国农村公共品供给与农村居民消费需求之间存在着结构性失衡,即农民对公共品的需求意愿与现实供给之间存在失衡现象,其中结构性失衡最为严重的是交通通信,其次是医疗保健,再次,是文教娱乐。这种失衡导致了公共品供给的过剩或不足,即农民对交通通信、医疗保健等具有强烈的需求意愿,而其供给却不足,对文教娱乐的需求意愿较弱,且供给不足,这反映了农民对于公共品的需求意愿表现出物质型需求意愿高于享乐或精神层需求意愿。

五、结论与政策建议

本研究在定性分析农村公共品供给与农民消费之间相关关系的基础上,利用2002—2013年的面板数据,采用扩展线性支出系统模型(ELES),实证分析了中国及其东、中、西部三大经济地区农村公共品供给的消费效应,研究发现:第一,影响农民消费水平与消费结构升级的关键在于收入水平,农村公共品供给对农村消费水平的提高和消费市场的拓展至关重要;第二,从地区对比情况看,东、中、西部三大地区在消费水平和消费结构上存在一定的差异性,即东、中部地区对公共品的消费水平高于西部地区,反映出西部地区公共品供给匮乏;第三,从全国和东、中、西部三大地区的消费结构来看,中国农村居民家庭的消费结构在不断的升级和优化;第四,中国农村公共品供给与农村居民消费需求之间存在着结构性失衡,即农民对公共品的需求意愿与现实供给之间存在失衡现象。由此可见,增加农村公共品供给是启动农村消费市场、扩大内需的重要途径[12]。基于此,本研究提出如下建议:

加大西部地区医疗保健、交通通信等公共品的投入力度。在保证水利、道路等基本公共品供给(主要解决农民“无力”消费问题)的基础上,通过完善新型农村合作医疗制度、更新医疗卫生设备、提高医疗服务水平、改善农村交通通讯条件、加强农村交通通信基础设施建设等途径,加大其投入力度,缓解农村公共品供给不足与农民不断增长的消费需求之间的矛盾,提高农民的消费水平,解决农民“不敢”消费问题[11]。

建立农村公共品不同需求机制。这主要是为了解决农村公共品供给与农村居民消费需求之间的结构性失衡问题。根据农村消费的实际需求,对于农村公共品的供给实行“自下而上”的决策机制,统筹兼顾,突出重点,分主次、按层次提供,确定公共品供给的优先顺序。非生产性公共品和生产性公共品共同推进提供,但非生产性公共品的供给要优于生产性公共品的供给,不断改善农村的消费环境,提升农民的消费能力和水平。

提高农村公共品供给效率。在农村公共品供给过程中,积极鼓励农民参与其中,提高农民的参与度与发言权,充分考虑农民的需求意愿,促使农村公共品供给更符合农民意愿,促使农村公共品供给更有效率,公共品供给结构更趋于合理化,供求关系更趋于均衡化[1]。

参考文献:

[1]朱玉春,唐娟莉,罗丹.农村公共品供给效果评估:来自农户收入差距的响应[J]. 管理世界,2011(9).

[2]张铁想,刘珺.农村居民收入增长变化对消费结构的影响——以陕西省为例[J]. 西安财经学院学报,2014(3).

[3]黎东升,何蒲明.中国农村公共品供给对农民消费影响的实证研究[J]. 农业技术经济,2009(6).

[4]李锐.中国农村居民消费结构的数量分析[J]. 中国农村经济,2003(5).

[5]罗光强.农村公共物品供给的双效应分析[J]. 数量经济技术经济研究,2002(8).

[6]崔治文,石丽竹.基于农民消费倾向的农村公共产品供给优先序研究[J]. 北方经济,2009(8).

[7]张晓慧,梁海兵.基于农村居民消费结构的农村公共品供给实证分析[J]. 农业技术经济,2010(9).

[8]楚永生,丁子信.农村公共物品供给与消费水平相关性分析[J]. 农业经济问题,2004(7).

[9]楚尔鸣,鲁旭,杨光.农村公共物品供给消费效应的实证分析[J]. 消费经济,2007(6).

[10]刘文勇,吴显亮,乔春阳.中国农村公共产品供给效率的实证分析[J]. 贵州财经学院学报,2008(5).

[11]邓宗兵,楚圆圆,刘夏然,王炬.农村公共品供给对农村居民消费结构的影响研究[J]. 西南大学学报:自然科学版,2014(5).

[12]苑德宇,张静静,韩俊霞.居民消费、财政支出与区域效应差异——基于动态面板数据模型的经验分析[J]. 统计研究,2010(2).

The Consumption Effect on Supply of Rural Public Goods: Analysis on Three Economic Regions of China

TANG Juan-li

(School of Business, Zhengzhou University, Zhengzhou 450001, China)

Abstract:Using the panel data from 2002 to 2013, this paper does an empirical analysis of the consumption effect on supply of rural public goods in three economic regions of China by extended linear expenditure system model (ELES) based on the correlation between the supply of rural public goods and peasant consuming. The results show that the supply of rural public goods is vitally important to improve consumption level and expand consumption market. There are some differences in the consumption level and consumption structure in the East, Center and West. The upgrade and optimization of consumption structure in rural households is also upgraded and optimized constantly. It is faces structural imbalances between the supply of rural public goods and consumption demand of rural residents.

Key words:rural public goods; peasant consuming; consumption effect

(责任编辑:张爱婷)

【统计应用研究】