私家车需求与地位寻求

2016-01-07曹建美

私家车需求与地位寻求

曹建美

(山西财经大学 应用数学学院,山西 太原 030006)

摘要:基于地位寻求理论,利用CHFS微观数据,首次对中国城镇居民汽车需求以及背后隐藏的地位驱动因素之间的关系进行研究。结果表明:家庭乘用汽车具有显著的地位特征;私家车需求的快速增长与地位攀比有关;高收入家庭更偏好在购车支出方面的攀比,中低收入家庭的购车支出与攀比效应无显著关系。

关键词:汽车需求;地位寻求;CHFS数据;地位性支出模型

中图分类号:C812文献标志码:A

收稿日期:2015-04-10

基金项目:教育部人文社科青年

作者简介:李想,男,安徽合肥人,管理学博士,副研究员,研究方向:农业技术经济。

一、 引言

近年来,中国居民汽车需求呈“爆发式”增长,统计数据显示①详见2014年《中国统计年鉴》。,中国私人汽车拥有量由2002年的969万辆扩大至2012年的8 838.6万辆②文中对私家车有多种提法:私人汽车,家庭乘用汽车,家用汽车,家用轿车。,2013年首次破亿,达到1.37亿辆,各年度私人汽车拥有量增幅均超过20%。城镇居民平均每百户家用汽车拥有量由2002年底的0.9辆,一跃增加到2012年底的21.54辆,增幅达23倍。与此同时,居民消费率却从2000年的46.44%一路下降到2012年的35.98%。居民消费持续低迷的背景下,私家车消费需求却迅猛增长的现象值得学术界深入研究。

国外关于汽车消费的研究文献大量涌现。围绕私家车需求的影响因素这一主题,学者们主要从家庭因素(如家庭收入、家庭结构等)、户主的人口学特征、居住地位置等几个角度展开了研究(Joyce M Dargay等,1999;John Eakins,2013)。其中大多文献都利用了丹尼尔·麦克法登(Daniel McFadden,1974)建立的离散选择模型,对微观主体的选择行为进行了计量研究。国内的文献更多从市场营销学的角度对汽车消费需求进行研究,从经济学角度对汽车需求行为进行的研究也大多是基于宏观层面,如仲伟周、王军基于因子分析法,分析得出中国民用汽车保有量的主要影响因素为生产消费、交通水利投资、公路和批发零售[1]。但是,从家庭微观层面进行深入计量研究的文献则寥寥无几,原因在于这类研究需要大量消费者调查数据。谢春岩的研究较具代表性,他利用2012年度的全国乘用车消费者调查数据,建立离散选择模型,得出影响消费者购车行为和需求行为的一系列结论[2]。

以上文献都忽略了一个重要事实:与其他商品相比,汽车具有极强的可视性,周围人群极易对车主形成直观的财富认识。因此,汽车不仅具有消费功能,在一定程度上还代表着家庭的社会地位,这一特点也进一步促使好面子、爱攀比的中国居民的汽车需求攀升。Frank指出,那些容易被人看得见的耐用商品更能代表地位,因为它们是能力的象征,比如汽车、住房、衣物等,称为地位性商品[3]。地位排序的一个重要依据是家庭财富,而财富是要通过消费来显现的,特别是消费地位性商品。因此,人们内在追求社会地位的消费倾向导致很多家庭买车要“大”,要“气派”,汽车成为家庭展示实力、地位和身份的道具。

这里主要评述地位寻求理论在消费领域的相关国内外文献。可以从两个角度对国外文献进行总结:一方面,关注相对地位对消费者快乐、幸福的影响,比如Frank的调查研究发现,对相对地位的关注降低了消费者的幸福感[4]46-50;另一方面,地位对消费者选择偏好的影响,比如Trigg(2001),O'Cass和Frost(2002),O'Cass和McEwen (2004)等进行的研究。这类文献从不同角度得出:如果个体越想积极向他人传递自己的地位信息,则越会倾向于在公开场合选择名贵商品。国内关于地位寻求理论的研究尚在起步阶段,有关中国居民地位寻求动机与消费或储蓄关系的深入研究较为有限,其中较具代表性的包括:金烨等的研究认为收入差距与社会地位寻求是居民高储蓄的一个可能原因[5];Wei和Zhang认为由于住房具有地位属性,婚姻市场性别比例的上升能解释2003—2009年间城镇住房价格上涨的30%~48%[6];杭斌的研究表明家庭平均住房面积的不断扩大与人们的地位寻求动机有关,而住房需求增大对消费存在显著的挤出效应[7]。本文将从地位寻求角度出发,依据理论模型,采用中国城镇家庭调查数据进行实证分析,首次从微观角度研究居民汽车需求如何受地位寻求因素的影响。

二、追求社会地位与私家车需求

根据地位寻求理论,社会地位是指个人或群体在某个特定的社会中受到普遍认同的排位[8],而人们一般会根据某一普遍认同的指标比如财富、职业、受教育程度、出身等,对个人或群体进行排序,以确定其所处的社会地位。社会地位包括政治地位和经济地位,经济分层是由于财产、收入等方面的差异而造成的社会经济地位高低不同的现象。改革开放以后,中国社会经济分层越来越明显。由于汽车这种商品具有极强的直观可视性,家庭拥有汽车的车型、品牌、价位可以直观地向他人传递财富、收入等家庭实力方面的信息,因此这些特征也使得汽车成为家庭向他人显示其所处经济地位的符号。

关于人们追求社会地位的原因,袁少锋强调了自尊的中介效应,指出较高的地位能带给个体较高的自尊水平,进而驱使人们消费具有炫示性的商品[9]。金烨等认为高的社会地位不仅能带给个体心理上的满足,更重要的是,进入好的社会阶层能享有许多物质和非物质的回报[5]。Cole和Corneo等的研究指出,人们关注社会地位的原因是高社会地位的群体可以分享许多不在市场中分配的资源。比如俱乐部效应,许多活动是在同一阶层内进行的,包括子女婚配、信息、机会共享等;另外,较高社会地位的群体在社会中更易受到尊敬、赢得信任、获得合作等[10-11]。基于这些分析,本文提出第一个可验证的假说。假说1:家庭乘用汽车是一种地位性商品,居民通过购买这种地位性商品来显示自己的社会地位。从而,人们为追求社会地位的攀比心理促进了近几年私家车需求的迅速增长。

居民为提高社会地位而消费地位性商品动机的强弱在不同群体之间是有差异的。假定家庭在满足购车需求时遵循以下顺序:首先,家庭会做出是否购买汽车的选择;然后,若决定购买汽车,家庭会综合品牌、车型等因素,更主要的是依据价格来做出最优选择。根据中国家庭金融调查数据的城镇家庭数据测算,2010年中低收入家庭(见第五部分对家庭按收入进行分组)的年均收入为30 489元,而高收入家庭的年均收入为157 639元。由此可见,一辆价位在十万左右的汽车会消耗掉中低收入家庭多年的收入,虽然这些家庭和高收入家庭一样热衷于购买汽车来进行地位攀比,但他们尚没有能力在汽车价位方面进行过度的攀比。另外,中低收入家庭在住房需求方面的攀比效应表现得较为强烈,从而抑制了家庭消费,进而也可能会抑制家庭的购车支出[7,12]。高收入家庭则更有实力通过开豪车来表征自己优越的社会地位。因而,我们提出第二个假说。假说2:不同收入群体通过购买汽车来追求社会地位动机强弱是不同的,中低收入家庭在决定购买汽车决策方面的地位攀比效应表现得更为强烈,而高收入家庭在购车支出方面的地位攀比效应表现得更为强烈。

另外,住房作为家庭的一项重要资产,对家庭的消费行为起着重要的影响作用。家庭拥有的住房数量越多,边际消费倾向越高。这是因为住房可以抵御流动性风险和收入波动风险。因此,提出第三个假说。假说3:家庭拥有的住房对家庭汽车需求应具有一定的财富效应。

三、 理论模型

首先讨论地位性支出模型的建立,以此为基础,分别建立两类模型来刻画家庭的购车行为。

(一)地位性支出模型 * 本文中地位性支出模型的建立参考了杭斌(2014)的模型建立方法。

(1)

预算约束条件为:Ct+Cts=At+Yt-St;或者为:

(2)

设家庭效用函数是一个二次函数,得到使消费效用最大化的一阶条件为:

(3)

式中,a>0,b>0。把Ct=At+λYt-Cts代入式(3),整理后有:

(4)

(二)模型的建立

将家庭满足购车需求的行为分为两步:第一步,决定是否选择购买汽车(是否具有购买意愿);第二步,若决定购买,家庭会针对汽车的价位、品牌、车型作出最优选择(是否具有购买能力)。本文建立两类模型刻画家庭的购车决策。

模型(I):家庭是否购买汽车的选择模型

尝试采用Logistic回归模型对居民是否购买汽车的选择行为进行分析。由于数据来自全国25个省(市),4 817户家庭之间的差异性使得数据很可能不服从正态分布且具有异方差的性质。Logistic回归对数据的要求比较宽松,不需要数据的正态性和方差齐性的假设,因此选择Logistic模型来进行分析,增强了结论的可靠性和有效性。模型I的基本形式为:

=β0+θ(1)ln(carN_Per)c+β2ln(Yi)+

β3carNi+β4houseNi+δZi+ui

(5)

其中,pi表示家庭选择购买汽车的概率,1-pi表示家庭不购买汽车的概率,pi/1-pi即为家庭选择购买汽车的发生比(odds),各发生比之间的比值即为比数比(OR),通过比数比可以判断出各个自变量对因变量的影响关系。鉴于居民购车行为的复杂性,利用比数比来说明这个问题,更具合理性。为了反映地位攀比动机对家庭选择购买汽车的决策的影响,用carN_per表示参照组家庭平均拥有汽车的数量,将其作为解释变量引入模型。若0<θ(1)≤1,则说明家用轿车的确是地位性商品。其中i表示城镇居民家庭,j表示参照组。

模型(II):家庭汽车消费支出模型:

(6)

四、 数据来源、变量说明

(一) 数据来源

本文使用的数据是由西南财经大学2011年收集的中国家庭金融调查(CHFS)数据。CHFS是专门针对中国家庭金融领域全面系统的入户追踪调查数据,收集包括住房、车辆等非金融资产和各项金融资产、收入、消费、人口特征等家庭微观层次的相关信息。其调查样本分布涵盖了全国25个省( 自治区、直辖市),80个县( 区、市) ,320个村( 居) 委会,共8 400多个家庭。尽管CHFS中关于车辆状况的调查延续到2011年,但大多数变量比如总收入、消费等都是2010年的数据,因此本文采用2010年截面调查数据。由于该数据针对性较强,拥有详细的家庭关于车辆状况的信息,对从微观层面探讨中国居民的汽车消费行为有着重要价值。

CHFS在问卷中关于车辆状况的问项设置为“c7001 您家有没有自有汽车?包括常见轿车、客车和货车”,而本文以家用轿车为研究对象,因此并未考虑数据中家庭拥有的客车、货车的信息,并对相关变量的取值进行了处理。本文的分析以家庭为单位,假设家庭的消费决策基本由户主决定,故户主的一些个人特征,包括年龄、受教育年限等对家庭的消费决策有重要的影响。在数据处理过程中剔除了总收入小于或等于0和重要变量缺失的家庭,并以18岁为户主年龄的下限对样本做了调整。最终保留4 817户城市家庭。

(二)变量说明

1.家庭是否购买汽车(carif)。1=是,0=否。ln(p/1-p)为第I类模型的被解释变量,其中p=P(carif=1)。

2.家庭购车支出(Con)。由于CHFS数据中关于汽车品牌、车型的缺失数据较多,受到样本容量的限制,本文用“购车支出”作为第II类模型的被解释变量。家庭购车时的实际支出应等于裸车价格(不包括税费)加上购车时缴纳的税费,但问卷中“购车时缴纳的税费”问项的缺失数据较多,因此选择裸车车价作为家庭的购车支出。

3.参照组家庭的平均汽车数量(carN_per)。即2009年平均每百户家庭拥有汽车的数量。本文采用国家统计局公布的“各省(直辖市)城镇居民平均每百户家用汽车拥有量”代表各地区家庭拥有汽车的一般水平。该变量为第I类模型的核心解释变量。

5.两类模型共有的解释变量。包括:家庭收入(Y),包括家庭工资收入(税后)、福利补贴收入、财产性收入、生产经营性收入以及非家庭成员对其转移收入。家庭拥有的汽车数量(carN),在未拥有汽车与已拥有汽车的情况下,家庭的汽车消费行为显然是不同的。本文用2009年末家庭已拥有的汽车数量反映第一种家庭资产对家庭汽车需求的影响。家庭拥有住房的套数(houseN),本文选用2009年末家庭拥有的住房套数反映第二种家庭资产对家庭汽车需求的影响。控制变量,本文还将家庭规模(hhsize)、户主年龄(age)、年龄的平方项(age2)、受教育年限(edu)、婚姻状况(mar)以及职业(job)作为控制变量引入模型。其中受教育年限是将问卷中的选项量化。0=没上过学,6=小学,9=初中,12=高中/中专/职高,15=大专/高职,16=大学本科,19=硕士,23=博士。婚姻状况(1=已婚;0=未婚)、户主职业(1=在机关事业单位上班,0=其他)则用虚拟变量表示。

五、 模型回归结果

近年来,随着居民收入差距的不断扩大,中国已形成了高、中、低不同阶层的消费群体。本文以各地区家庭总收入的算术平均数为界,把家庭分为中低收入组和高收入组,进行分组回归。由CHFS数据统计得到,2010年中国城市家庭最低年收入为35元,最高多达300万元。全部家庭的年平均收入为68 525.96元,标准差达163 319.50,可见城市家庭的收入差距较大,贫富悬殊问题十分严重。为对比研究,本文分别给出收入未分组(全样本,见表1)及按收入分组后(见表2)的回归结果。

(一)收入未分组的回归结果

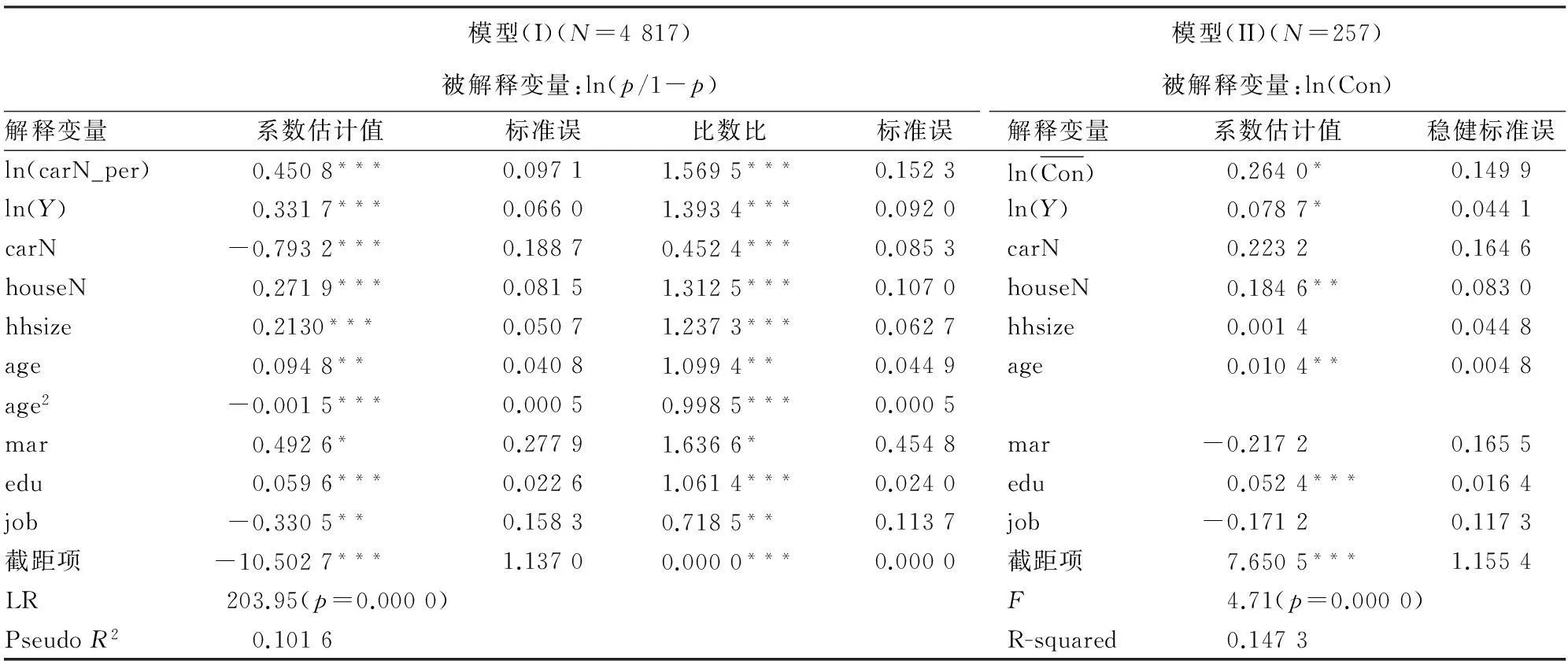

表1 参数估计结果表

注:***、**、*表示在1%、5%、10%的显著性水平下显著;该注释适用于以下所有估计结果。

住房与汽车作为家庭消费的两大耐用商品,特别注意到,家庭在2009年末拥有住房套数的回归系数的估计值为0.2719(大于0),比数比是1.321(大于1),说明住房对私家车需求有显著的财富效应。家庭拥有的住房越多,家庭购车意愿越强烈。因此,本文的第三个假说得以验证。此外,家庭规模、户主年龄等控制变量对家庭购买汽车的选择均有显著影响。

表2 按收入分组后的回归结果

注:限于篇幅与表2的排版,表2中的各个回归结果未附回归标准误。

(二)按收入分组的回归结果

1.家庭是否购买汽车决策的影响因素。表2中模型(I)的结果试图验证第二个假说中提到的中低收入家庭的汽车需求如何受地位寻求动机的影响。由回归结果可知,无论中低收入还是高收入家庭,参照组家庭平均拥有汽车数量对家庭的购车意愿均有显著正向影响。中低收入家庭的比数比是1.817,高收入家庭的比数比是1.534 6。说明同一参照组内,平均每百户家庭拥有汽车数量每增加一辆,中低收入家庭购买汽车的发生比会增加0.817倍,而高收入家庭的发生比会增加0.534 6倍,前者是后者的1.53倍,说明随着该地区平均汽车拥有水平的增加,中低收入家庭通过购买汽车来进行地位攀比的动机更为强烈。这是因为,较高的社会地位所附加的回报促进了家庭对地位的不断关注和攀比。比如“有车”会使得家庭中到了结婚年龄的男生在婚姻市场变得更为有利。另外,对于家庭拥有的住房套数而言,中低收入家庭的比数比为1.364 7,高收入家庭的比数比为1.231 2,说明住房对中低收入家庭购车意愿的财富效应表现得更为强烈。

2.家庭购车支出的影响因素。表2中模型(II)的结果用以验证第二个假说中提到的高收入家庭的汽车需求如何受地位寻求动机的影响。其中,两组模型均使用了稳健标准误以消除可能存在的异方差。去掉变量“年龄的平方”后,解释变量间存在的多重共线性问题得以解决。观察回归结果可知,地位攀比动机对中低收入家庭购车支出的影响并不显著,而对高收入家庭的购车支出却有显著正向影响。具体而言,本地区平均购车支出水平每上升1%,平均来说,高收入家庭的支出水平会上升0.38%。说明比起中低收入群体,高收入群体更偏好在汽车价位方面显示其社会地位,表现为高收入家庭不仅要买车,而且要买好车、买豪车。这就解释了近几年豪华型汽车在中国掀起销售热潮的现象,豪车已经成为中国富人的标签,因此本文的第二个假说得到了实证结果的验证。另外,家庭拥有的住房套数对高收入家庭的购车支出有显著正向影响,而对中低收入家庭的购车支出却无显著影响。

六、 结论

通过以上分析,可得如下结论:

第一,家庭乘用汽车具有显著的地位特征。家庭寻求更高社会地位的攀比心理是近年来私家车需求快速增长的主要影响因素之一。

第二,虽然不同收入群体的家庭都倾向于购买汽车进行地位攀比,但高收入家庭更偏好在购买支出方面的攀比,而中低收入家庭的购车支出与攀比效应无显著关系,这也为近几年豪华型轿车在中国掀起的销售热潮提供了实证证据。实证结果表明,中低收入家庭更关注“是否有车”,而高收入家庭则更关注“拥有什么价位的车”。一个可能的解释是,根据中国人满足“衣食住行”的消费特点,一般家庭会先买房后买车。比起高收入家庭,中低收入家庭在住房面积上的攀比对消费产生的挤出效应表现得更为强烈,而中国的高房价正在消耗中低收入家庭的大部分积蓄,迫于购房压力,虽然中低收入家庭与高收入家庭一样热衷于购买汽车来进行社会地位攀比,但在汽车购买支出方面,中低收入家庭受到抑制,攀比效应的作用并不显著。

第三,住房对高收入家庭的汽车需求具有显著的财富效应。表现为家庭拥有住房套数越多,家庭越可能购买汽车,并提高购车支出。住房对中低收入家庭的财富效应只体现在是否购买汽车的决策方面,对购车支出水平的影响并不显著。这一结论与第二条结论得以相互印证。

总之,除收入增加等因素之外,居民追求更高的社会地位的动机进一步导致了近年来私家车需求的迅猛增长。虽然私家车的确给居民生活带来便利,但是伴之而来的能源、土地、道路、环境等问题日益凸显,不容忽视。如何在中国情境下建立一种资源约束型的、适度汽车消费的、可持续发展的绿色文明或绿色生活方式,减少地位攀比现象,从而构建一个真正和谐的社会,是政府迫切需要解决的重大课题。

参考文献:

[1]仲伟周,王军. 基于因子分析法的中国民用汽车保有量影响因素分析及其政策含义[J]. 统计与信息论坛, 2008(11).

[2]谢春岩. 基于家庭调查数据的乘用车购买行为及市场需求研究[D]. 长春:吉林大学博士学位论文,2014.

[3]Frank Robert H. The Demand for Unobservable and Other Nonpositional Goods [J]. American Economic Review,1985,75(1).

[4]Frank Robert H. Luxury Fever: Money and Happiness in an Era of Excess[M]. Princeton: Princeton University Press, 1999.

[5]金烨,李宏彬,吴斌珍. 收入差距与社会地位寻求: 一个高储蓄的原因[J]. 经济学(季刊),2011(3).

[6]Shang-Jin Wei, Xiaobo Zhang. Status Competition and Housing Prices: Some Evidence from China [R]. NBER Work Paper No.18000, 2012.

[7]杭斌. 住房需求与居民消费[J]. 统计研究,2014(9).

[8]Weiss Y, Fershtman C. Social Status and Economic Performance: A Survey[J]. European Economic Review, 1998(42).

[9]袁少锋.地位与炫耀性消费倾向:自尊的中介效应[D]. 辽宁:辽宁大学博士学位论文,2011.

[10]Cole H, G Mailath,A Postlewaite. Social Norms, Saving Behavior, and Growth[J]. Journal of Polical Economy, 1992(6).

[11]Corneo G, O Jeanne. Social Organization in an Endogenous Growth Model[J]. International Economic Review, 1999(3).

[12]甘犁.中国家庭资产状况及住房需求分析[J]. 金融研究,2013(4).

The Demand for Private Cars and Status Seeking

CAO Jian-mei

(Department of Applied Mathematics, Shanxi University of Finance & Economics, Taiyuan 030006, China )

Abstract:Based on status seeking theories, this paper for the first time makes an empirical analysis of the demand of urban residents for small cars and hidden status driving factor by applying CHFS data. The empirical results show that: the household's passenger car has a significant feature of status. The rapid growth of private cars is relative to the factor of status seeking; regardless of households with low, moderate or high income, tend to seek the status by buying a car. It is noteworthy that households with high income prefer competing in expenditure of purchasing a car, while expenditure of the households with moderate and low income has no significant relation to keep up with Joneses.

Key words:demand for cars; status seeking; CHFS data; expenditure model of status

(责任编辑:张爱婷)

学术信息征稿启事

为了丰富本刊载文类型,给广大读者提供更多的学术动态信息,本刊欢迎统计类的学术会议、科研动态、学术著作评介等学术信息方面的稿件,具体要求如下:

1.学术会议类:仅限于统计类的学术会议。可以是举办前的会议通知,也可以是召开后的会议综述;可以是综合性的,也可以是某一个研究方向性的或专题性的。

2.科研动态类:侧重于省(部)级及其以上的统计类项目和课题。重点介绍研究的意义、任务、主要内容、研究队伍构成、所取得的成果或目前进展情况等。可以是新立项的,也可以是正在进行的,或者是刚结题的。

3.著作评介类:重点推介国内外最新的统计学著作,同时也不拒绝对传统经典著作的深度挖掘。

以上稿件,须本着客观严谨的学术态度,力求条理清晰、言简意赅。不求字数多,只求信息可靠且有较大价值。请将上述类型稿件发至本刊电子邮箱tjyxxlt@126.com,本刊采用时将与作者联系。

《统计与信息论坛》编辑部

【统计调查与分析】