“变教为学”从“解放嘴”开始

2015-09-10李东英

李东英

有过几年任教经历的一线教师会发现这样一个现象:低年级学生积极举手回答问题,把它当成一种荣誉;到了高年级,举手回答问题的学生寥寥无几,无论教师怎么启发、调动,这种状况也未有所改观。随着年龄与知识的增长,说话的能力呈倒退趋势,形成了学生成长过程中的怪现象。那么学生为什么不爱说话了呢?首都师范大学郜舒竹教授提出“变教为学”,提倡学生多说多体验,从根本上解决学生“说什么”“什么时间说”的问题,那么,作为教师,应如何在教学中实践呢?

一、学生说话重要吗

陶行知先生在《创造的儿童教育》一文中提到:“教育不能创造什么,但他能启发解放儿童创造力以从事于创造之工作。”[1]进一步讲,解放儿童的创造力,就要做到解放他们的头脑、双手、嘴、空间和时间。那么从学生成长的角度来说,“解放嘴”,也就是准许学生说话,十分重要。

在课堂上,无论学生“问”还是“答”,都是获取信息、习得知识的过程。尤其是“问”,“是因为头脑中思考的某种不顺畅而导致的,这样的问题不仅应当被视为是合理的,而且应当成为教学研究的素材”,[2]这就是解放思想的过程。同时“说”还是与人沟通的渠道,促进同学之间、师生之间的相互认识与理解,提高社会交往的能力。最后,“说”还能提高自我效能感,建立自信。低年级学生几乎都爱说,心里没有对、错、好、坏之分,慢慢到了高年级学生自尊心增强,怕自己答错了,受到老师批评,在同学面前丢面子。然而喜欢回答问题的学生,摸索出方法的同时也逐渐建立了自信,受到老师的表扬、同学赞许的目光之后,更愿意在更多人面前展示。因此“说话”还能帮助学生克服自卑心理。

说话既然如此重要,学生为什么不爱说呢?

二、探寻学生课堂上不爱说话的原因

教师提出一个问题,学生不举手回答一般存在三种状态:或是不想说,不屑一顾;或是不敢说,畏惧胆怯;或是没话说,头脑空白。这其中蕴含着诸多原因,有主观的,也有客观的。

吴文军在研究学生回答问题不积极的原因时主要列举了三个主观原因:“学生不愿回答问题、问题有难度、学生对学习无兴趣。”[3]钟武雄在他的研究中重点阐释了解决学生“勇气”问题的方法:“树立榜样、教会方法、个别培养。”[4]

除了学生自身的因素之外,还有许多重要的外部原因,值得关注并引起思考。

(一)教师原因:追求课堂效率,没时间等待

传统的教学模式,以教师讲授为主,一般情况下,教师提出几个大问题,每个问题找个别学生回答。一旦超过三四个学生没有回答到点儿上,教师就会进一步讲解。教师一方面追求教学过程的完整性,另一方面追求课堂任务的高效率,没有给学生“插话”的时间。

翻出以前所谓的“好课”,教学过程完整,教师时间掐算得刚刚好,40分钟到点儿正好下课,堪称“完美”。向这些参加过课堂教学大赛的教师们取取经,他们的课程内容要练习很多遍,到什么时间说哪句话、每个问题问多少时间都背得很精准,不要让那些说不清楚的学生耽误时间是大部分赛课教师的共同心理。

即便现代的教育理念提倡把课堂还给学生,但是教师不敢放手,或者尝试了几次之后发现教学任务不能完成,一旦学生说起来,有时会啰唆,语言不精练;有时会误入歧途,被个别学生的说法牵制偏离正确轨道;有时学生说的内容与本节课的教学内容关系不大;有时学生打开思维说起来没完没了,不断出现重复话语,耽误时间。比起教师一句话总结,简直是又费时又费力。在繁重教学任务的压力下,教师没有时间等待,一旦学生说不到点儿上,及时叫停,教师回归“讲授”舞台。有想法的学生有话说不出来,没有抢到回答问题的机会;“不敢说”的学生无论心中答案的错与对都庆幸教师没有叫到自己,下一次依然不敢说;最后,从一开始就“没话说”的学生从头到尾都是听着教师说,偶尔教师提问也不用想,因为心里清楚一会儿总会有人说,这些学生往往在课堂中心不在焉、思想游离,认为课堂与他没有关系。

在长期的教学过程中让学生没时间说,也没有机会说,等到想让学生说的时候,发现学生已经不再说了。

(二)同伴原因:小组讨论中存在的学生权威

在目前的教学形式中,为了体现学生的参与性,加入了同桌讨论、小组合作等形式,营造了虚假繁荣的课堂氛围,表面上为学生的“说”提供了更多机会。但问题是,小组里究竟谁在说?不难发现,小组讨论时存在学生权威,总有一个“能说会道”的领军人物,他总是在说,越说越好,而那些“不会说”的学生只有听的份儿。讨论一开始,就没有给“不会说”和“说不好”的学生机会。同伴的强势也是影响学生回答问题机会的一个主要的客观原因。

(三)形式原因:举手回答问题的形式,没有人人均等的机会

传统形式的课堂,采用学生举手回答问题的形式,只会照顾到少数学生的发言机会,宝贵的40分钟时间不可能让每个学生都回答一遍,这是形式上的局限性。学生通过长期的摸索,对于这种规则心知肚明,老师一般在同一个问题上不会让超过五个人来回答。这样的后果就是举手的人越来越少,直到就剩那五六个人负责回答问题。

无论是哪一种原因,造成这样的结果不是一蹴而就的,而是长时间积攒下来的,因此解决学生“说”的问题已刻不容缓,不要等事态愈演愈烈。

三、教师如何做,学生才会说

(一)转变思想

在一次公开课的观摩中,笔者发现坐在最后一桌一个胖乎乎的小男孩就表现得特别积极,几乎每一个问题都把小手举得高高的,可是教师自始至终都没有叫他回答过问题。笔者坐在离他最近的位置,能够明显感觉到他的热情就像泄了气的皮球一样,越来越瘪,直到他累了趴在桌子上。后半节课他几乎就是这么趴着的一种状态,再也没有了一开始的兴奋。

类似于这样的情况见到很多,几乎可以断定这个男孩是班里的落后生,他平时的发言不在点儿上,在这么大型的一节公开课上教师也就对他的举手熟视无睹了。反思一下教师的行为,为了课程“顺利”地进行,对学生采取这么残忍的做法对吗?可是许多教师每一天都在这么做。学生的童年应当是快乐的,这和学多少知识没有关系,只要学生整个成长过程是发展的、进步的,学生人格是健全的,自主又自信,那么他的学习过程就是成功的。

既然学多少知识不那么重要,教师就不必担心教学任务不能完成。放手让学生去说,去表达,这不是浪费时间,而是学生学习表达的黄金时间,也是必要的成长时间。放开手,把课堂还给学生。

(二)践行教育改革

在教学形式存在重大弊端时,必然呼唤新的教学形式改革,前提一定是培养人的教育。郜舒竹教授提出“变教为学”的理念:把学科知识的教学过程理解为教与学的统一,把教学过程看作是“立德树人”的过程。[5]

教学过程中教师不讲,学生通过任务驱动完成从自主到自悟的过程,第一步就要求每个学生都要张嘴说,提供人人平等的说话机会,同时人人都有任务,让学生从“有话说”开始。

以人教版小学数学五年级下册第六单元的综合实践活动“打电话”一课为例,以“变教为学”的理念设计学生活动,使学生有时间说,知道说什么,解放嘴。

1.任务一:来源于生活

“打电话”一课蕴含“优化”的数学思想方法,揭示了“倍增”的规律,这些在生活中的应用非常广泛。从生活中来,到生活中去,搭建学生与知识之间的桥梁。因此用一个小游戏激活学生的生活经验,让学生“有话说”,激发学生的学习兴趣,让学生“喜欢说”。

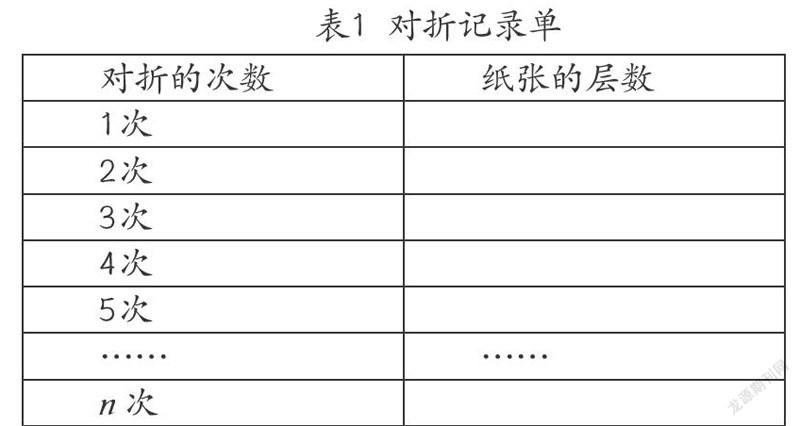

任务一:拿出学具袋中的A4纸,对折一次,数一数有几层?对折两次,有几层?继续对折下去,与同桌配合,边对折边记录在表格中,互相说说在这个游戏中你有什么感受?

2.任务二:提出开放性问题

进入课程教学内容,呈现打电话的情境,明确一分钟通知一个人的限定条件,提出开放性问题的设计方案,目的是让学生掌握解决问题的方法。这时没有“尽快”的限定,也没有方案好与坏之分,让学生充分地“说”,哪怕是一个一个的通知方案,也是解决问题的一种方法。

任务二:学校合唱队有15人,假期中有一个紧急演出,曲老师需要尽快通知到每一个队员。如果用打电话的方式,每分钟通知1人,请帮助曲老师设计一个打电话的方案,并记录所需要的时间。(请把你的方案用你喜欢的方式表示在下边,然后说给其他小组成员听)

3.任务三:优化方案

在学生“有话说”、能够解决基本问题之后,再引导他们设计出更加“省时”的方案。在任务二小组讨论中,学生已经看到了成员之间方法的不同,他们心中已经有疑问了,“我用7分钟,他用4分钟,时间省在哪里了?”抓住学生存在的真问题,聚焦他们的冲突,在争论中激发学生的进一步思考,这时就是有目的地“说”。

任务三:综合小组中每个人的意见,请设计出一个小组中的最佳方案(表示在下边),并简要说明设计意图。

请每个小组的代表依次汇报,在全班范围内再挑选出一个最省时方案。聚焦这个最省时的方案,它有什么特点,怎么做能保证最省时?

4.任务四:发现规律

剖析最优方案,发现规律。让学生会概括、总结性地“说”。

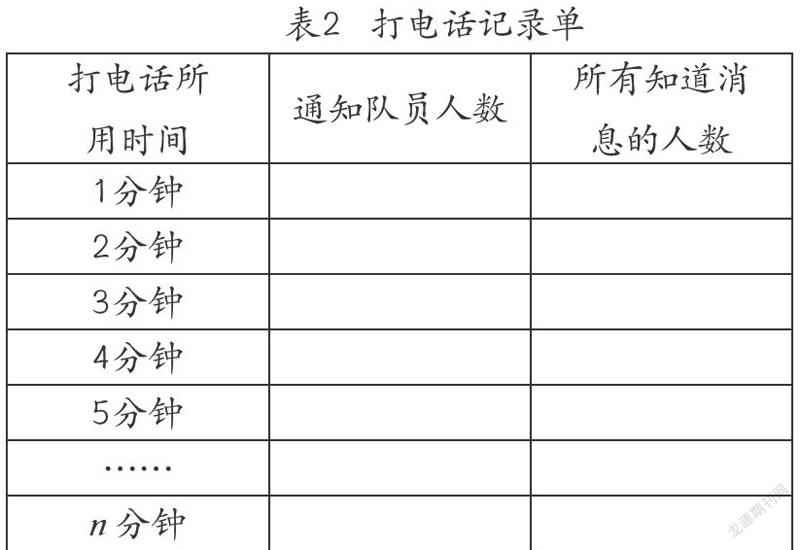

任务四:回顾打电话的最优方案,边设计边记录,完成下表,你有什么发现?悄悄说给你的同伴听。

5.任务五:服务于生活

出示生活中的“倍增”现象,点子图、细胞分裂图、浮萍生长图等动画演示,营造视觉冲击。回顾设计打电话方案的过程,揭示生活中处处都需要优化思想。此时再让学生“说”感受,一定不同于课程一开始的感受,表达对数学的真情实感。

任务五:说一说你对今天学习“打电话”知识的感受,你有哪些收获?

(三)“变教为学”还应关注的几个问题

1.避免出现“半堂好课”

教师认识到自己的“满堂灌”限制了学生的发展,也下定决心“变教为学”,精心设计了学生活动准备大干一番。如果学生像教师设想的那样展开激烈的讨论,教师发现时间特别紧张,甚至是教学任务完成不了。这个时候教师一定不要着急,请做好心理准备,给学生充足的时间,坚信这也是一种学习。如果学生依然不说不讨论,教师会认为这种形式不奏效,心中不免产生各种担心,然后又回归“讲授”的舞台,让“变教为学”戛然而止。分析原因,学生的“不买账”可能是活动任务设计得不恰当,无从下手,这就需要教师在摸索中不断调整。任何改革都是布满荆棘的,坚信理念才能勇往直前,左右摇摆必然会半途而废。

2.引导学生的发言顺序

在与同伴或者在小组中交流时,应引导学生按一定的顺序发言。平常不发言的学生先说,给相对发言能力较弱的学生“说”的机会,其他学生再依次作补充。或者轮流发言。小组内交流,目的在于让自己的想法与他人的想法发生碰撞,通过倾听激发自己新的思路,并不是让别人哑口无言,不给别人留机会,使学生明确发言的目的。

作为教师,身上承载着几十人甚至上百人的成长希望,一念之差,影响的是一代人。学生成长过程中说话能力的倒退,决不是教育的结果,一定是哪里出现了问题。现在发现了问题,就要解决问题。作为教育工作者,要做时代的先行者,努力践行教学改革,从转变思想开始,从“变教为学”开始,从解放学生的“嘴”开始。

参考文献:

[1]陶行知.创造的儿童教育[J].教育旬刊,2011(5)上.

[2]郜舒竹.“变教为学”需要珍惜学生提出的问题[J].教学月刊小学版,2015(1~2).

[3]吴文军,舒登媛.浅谈学生回答问题不积极的原因及对策[J].学生管理,2013(10).

[4]钟武雄.培养学生回答问题的勇气[J].广西教育,1996(Z1).

[5]郜舒竹.“变教为学”意在“立德树人”[J].教学月刊小学版,2015(4).

(北京市昌平区天通苑小学 102218)