感受数据魅力 提升数学情感

2015-09-10王彦伟

王彦伟

《义务教育数学课程标准(2011年版)》将数据分析观念作为统计课程的核心,并阐述了数据分析观念的内涵:“了解在现实生活中有许多问题应当先做调查研究,收集数据,通过分析做出判断,体会数据中蕴含着信息;了解对于同样的数据可以有多种分析的方法,需要根据问题的背景选择合适的方法;通过数据分析体验随机性,一方面对于同样的事情每次收集到的数据可能不同,另一方面只要有足够的数据就可能从中发现规律,数据分析是统计的核心。”这实际上也体现了人们对统计课程教育价值的深入理解。在教学实际中,无论是教材编写还是教学实施,大家普遍感觉统计知识和技能的落实比较容易,但数据分析观念在各个年级的具体表现是什么?如何根据不同年级学生的特点设计合理的活动来发展数据分析观念?这些都是亟待解决的问题。我们在吴正宪小学数学教学研究所的带领下,聚焦儿童数学教育视角下的课例研究,下面笔者以五年级“折线统计图”一课为例,对如何发展学生数据分析观念的课堂教学进行分析。

一、分析教材,调研学生的知识基础

调研学生的知识基础,要从分析教材开始。了解教材编排体系,把握所学知识在整个体系中的地位,找准新旧内容的联系,可通过问卷或访谈查找学生对旧知识的掌握情况,做到心中有数。

“折线统计图”是人教版义务教育教科书五年级下册第七单元的学习内容。为了更好地把握教学内容,笔者对人教版、北师大版、苏教版中这部分内容进行了比较,发现不同版本的教材都精心地选取大量的生活素材,使统计知识与生活建立紧密的联系,使学生进一步体会统计的现实意义,而且都突出了对学生识图能力的培养。再来纵观人教版小学阶段的统计领域,在学习折线统计图前学生已经学习了统计表和条形统计图,具备了一定的知识基础。由此可见,折线统计图的学习起着承上启下的作用,既是条形统计图的发展又是后面学习复式折线统计图的基础,到六年级,学生还将学习扇形统计图,这时小学阶段统计图的学习将进一步完善。无论认识哪种统计图都需要在亲身经历的过程中培养学生对数据的“领悟”,提升对统计独特的思维方法和应用价值的认识。

二、走近学生,调研学生的生活经验

学生学习新内容前的生活经验是什么?生活概念与数学科学概念有什么联系?

走近学生,我们就会感受学生的“丰富”与“精彩”。为了更细致地了解学生的知识基础及储备,课前笔者对学生进行了前测。

前测人数:42人

前测题目及分析:

1.请你根据统计表绘制统计图。

前测题目及分析:

1.请你根据统计表绘制统计图。

学生作答情况:100%的学生能够绘制出条形统计图。

2.你见过这样的统计图吗?( )

学生作答情况:回答见过的有30人,占学生总数的71.4%;回答没见过的有12人,占学生总数的28.6%。

如果见过,请写出在哪里见过。

学生作答情况:学生见过折线统计图的途径是电脑、报纸、数学书……

你知道这样的统计图叫什么名字吗?

学生作答情况:线段图、点线图……折线统计图,回答是折线统计图的有5人,占学生总数的11.9%。

3.访谈。

对能够说出折线统计图名字的部分同学进行了访谈,访谈分两步完成。第一步请学生观察这幅折线统计图能了解到哪些信息。笔者发现,学生的认知还停留在条形统计图的特征上,只能用条形统计图的特征来解读折线统计图,而意识不到变化趋势问题。访谈的第二步是请学生谈谈有什么疑问。学生提出了这样的问题:“我们学习了统计表和条形统计图,为什么还要学习折线统计图呢?”“关于折线统计图我们都要学习什么呢?”

通过分析调查数据,笔者了解到学生对折线统计图这部分知识并不是一无所知,教师在教学时应该关注学生的认知基础,充分利用学生已有的经验,以知识迁移的方式建立新旧知识之间的联系,要以“发展数据分析观念”为核心,设计有效的教与学的策略,并将着力点确定为以下两点:

(1)以问题为驱动,引导学生亲历数据分析过程,感受数据魅力。

(2)借助生活实例,初步培养学生从统计角度思考问题的意识,提升数学情感。

三、创设情境,引发学生的学习需求

统计是解决问题的一种有效手段,统计活动应该由问题引发。从大的方面说,培养学生发现和提出问题的意识与能力是数学课程的重要目标之一;从小的方面说,学生只有产生进一步了解情境内容的愿望,才会积极、主动地开展统计活动,学习统计知识。

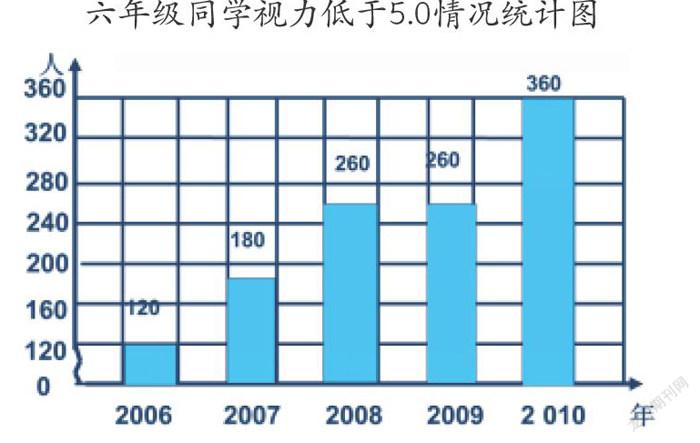

课一开始出示了六年级同学2006年到2010年视力低于5.0的数据,提出问题,使学生由零散的数据想到用学过的统计表进行整理会更加清晰地展现数据,还可以用条形统计图更加直观地反映数据的多少,接着由条形统计图的变化导出折线统计图。此环节以问题为驱动,运用已学过的统计表和条形统计图的旧知识,进行数据整理,体会数据整理的必要性,同时在变化中引出新知识。

1.课件出示。

2.看到这些数据你有什么感觉?

生: 太乱了,不好观察。

师:你们有什么办法帮小明把这些数据整理一下吗?

生:用统计表表示。

生:画条形统计图表示。

3.课件出示统计表。

4.统计表与刚才的数据比较一下,你有什么感觉?

生:统计表能将数据更加清晰地展现出来。

5. 课件出示条形统计图。

六年级同学视力低于5.0情况统计图

看到条形统计图,你能了解哪些信息?

生:2006年近视人数最少。

生:2010年近视人数最多……

条形统计图与统计表比较你又有什么感受?

生:条形统计图能够更直观形象地反映数据的多少。

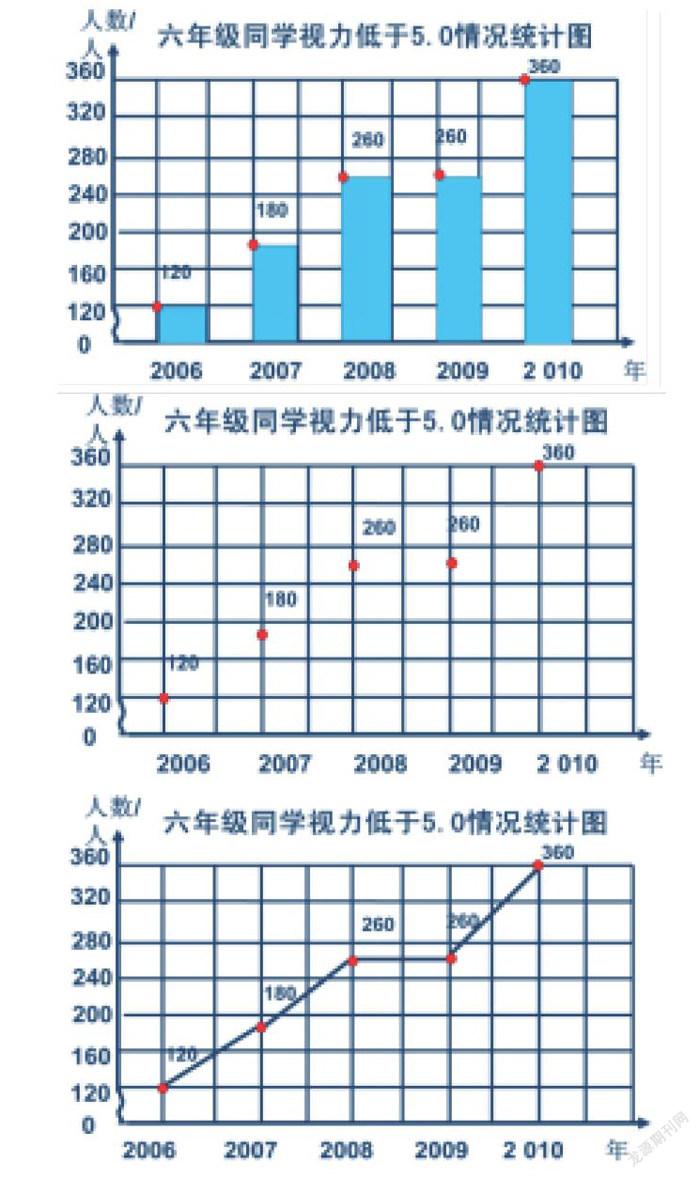

6.为了能够更清楚地反映出六年级同学的视力变化情况,我们还可以这样绘图(课件展示由条形统计图转化为折线统计图的过程) 。

7. 生活当中,你们见过这样的统计图吗?在哪儿见过?

生(举例):股票、心电图等。

8. 课件出示:股票、体温监测图、心跳情况图等。

师:你们知道这种统计图叫什么名字吗?

生:学生根据自己的经验起名字。

师:今天我们就来学习折线统计图(板书),你们想了解折线统计图的什么知识呢?

生:特点、画法、怎么用、与条形统计图的联系和区别……

儿童成长的过程就是一个探索世界、认识世界为以后创造世界做准备的过程。在这个过程中,他们有着好奇、好问、求知的天性。这种天性引导得好,就能有效地开发儿童的智力;如果没有得到保护和开发,就可能会被压抑或枯死,儿童的智能就很难得到良好的发展。儿童数学教育就是要让数学学习与儿童生活紧密地联系在一起,活动从学生熟悉的“检查视力”入手,提出探索问题,引导学生探索利用统计的知识解决问题,感受统计图的必要性,进而培养学生的统计意识。在复习条形统计图的过程中,引导学生体会通过统计图反映统计数据的方法更加直观。根据统计需要引出新知折线统计图。同时,让学生感受折线统计图在生活中的广泛应用,体会数据中蕴含着信息。

四、亲历过程,积累学生的活动经验

为什么要开展数据的收集和整理活动?怎样去开展数据的收集和整理活动?获得数据后又该做些什么?这是教师进行教学设计时必须思考的三个基本问题。这些问题的实质也就是如何带领学生经历统计的全过程,让学生在统计活动过程中获得相关的基本经验,初步形成数据分析观念。第一学段统计教学的过程,一般可以按以下六个环节来设计,即提出问题—收集数据—整理数据—分析数据—解决问题—回顾反思。提出问题是开展统计活动的源头,有了需要通过统计来解决的问题才会生发一系列的统计活动。解决问题是开展统计活动的结果,学生基于数据回答问题、作出结论,就能体会运用数据进行表达与交流的作用,感受数据是蕴含信息的。

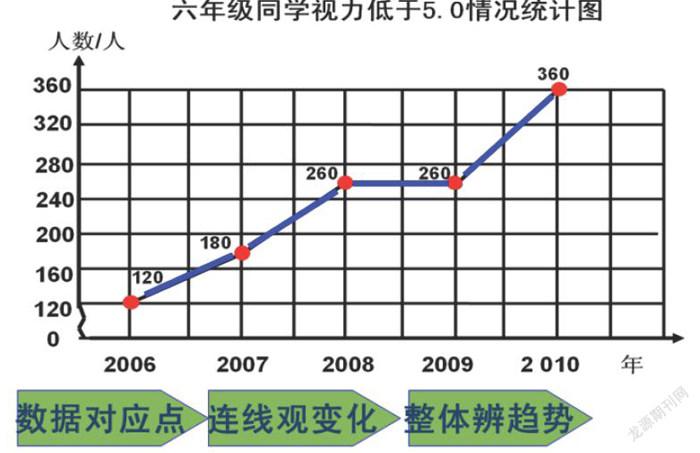

亲历过程感悟特征环节是教学的重点环节之一。学生在认识折线统计图这一层级时经历了以下四步。第一步:(在图中找到了数据对应的点)数据对应点;第二步:(连接点与点间的线观察局部变化)连线观变化;第三步:(将线连起来观察辨别整体变化趋势)整体辨趋势;第四步:(在与条形统计图的比较中明确了折线统计图的特征)比较认特征。即折线统计图不仅可以反映数量的多少,还能更加形象地反映出事物的变化趋势。在这一过程中学生渐渐产生了对折线统计图的喜爱,同时加深了对数据的体会。

(一)由点知数据

1.观察折线统计图,你能了解到哪些信息?

生:能够看出每年的近视人数。

2.这些数据是通过什么反映出来的?

生:通过图中的点看出来的。

师:在折线统计图中通过每个点我们可以知道相应的数据。

(二)连线观变化

1.在图中,是什么把点与点连在一起呢?

生:线段。

2.哪年到哪年人数增长得快呢?你是怎么知道的呢?线陡说明什么?

生:2009~2010年,线长而陡上升得快,说明数据上升得快,变化大。(板书)

3.哪年到哪年人数增长得慢呢?你又是怎么知道的呢?

生:2006~2007年,线缓变化小。(板书)

4. 2008~2009年的线怎么是水平的呢?

生:人数没有变化。(师板书:线平 没变化)

师:通过线的陡与缓我们能够分析出数据的变化。

(三)整体辨趋势

1.谁能说一说六年级同学的视力是怎样变化的呢?

生:从2006年到2008年视力低于5.0的人数一直上升,2008到2009年没有变化,从2009年到2010年人数又上升了。

2.整体上看,六年级同学的视力情况是怎样的呢?(借助手势帮助学生理解)

生:学生边手势表示边描述。

3.预测:根据这几年的人数情况,请你们试想一下,今年再查视力,情况会怎样?线段会是什么样呢?

生:学生进行预测,可以引导学生提出干预的建议,从而想象在注意保护眼睛的情况下,人数可能会下降,线可能呈下降趋势。

(四)比较认特征

1.课件出示条形统计图和折线统计图。

2.比较两幅统计图的相同点和不同点。

相同点:都能表示出某年的人数。

不同点:比较条形统计图,折线统计图更能清楚地反映出人数的变化情况。

3.小组交流汇报 ,重点讨论:条形图通过什么表示数量?折线图通过什么表示数量?

生:条形是直条所对的数据;折线是通过点反映出数据。

4.总结特征:折线统计图不但能反映数量的多少,还能反映数量的增减变化趋势。

在提出问题和解决问题这两个环节之间,学生要对解决问题有用的数据进行收集、整理、描述和分析。要引导学生围绕需要解决的问题,思考需要统计哪些数据,经历收集数据、整理数据、分析数据的完整过程。学生在经历这些活动的过程中,至少要积累四个方面的经验,包括收集数据的经验、整理数据的经验、呈现数据的经验、分析数据的经验。每一次的统计活动,都要注意这四方面经验的积累,而第一学段尤其要关注前面两方面经验的获得和积累。

五、体验方法,培养学生灵活选择

收集、整理和分析数据的方法往往不是唯一的,要引导学生逐步学会根据实际问题的背景灵活选择适当的方法。一要鼓励学生用自己喜欢的方式收集和记录数据。二要相机介绍一些基本的、常用的方法。

在选择折线统计图这一层级的学习中设计了两个同样是气温的情境,根据所解决问题的不同选择合适的统计图。解决表1的问题适合用条形统计图呈现数据,解决表2的问题适合用折线统计图呈现数据,因为它更能反映气温的变化趋势,便于预测。

引导学生根据问题背景选用合适的方法进行数据的整理、描述和分析,有效地从数据中提取信息、分析数据是一个复杂的思维过程,特别是对于不同的问题背景,学生要会选择不同的收集、整理、描述和分析数据的方法,即使是同一组数据,也可以有不同的整理和描述数据的方法。教学中,教师要启发学生根据问题的具体情况选择合理的方法,在不断修正自己想法的过程中掌握数据分析的方法。这样就解决了学生课前提出的“为什么要学习折线统计图”的疑问。正像学生在归纳时所说:“折线统计图通过每条线段的陡和缓能看出变化情况,线和线连起来还能判断出整体变化。”学生的感悟告诉我们,他们对统计数据的认可,他们能够体会出数据蕴含的信息,感受到数据带来的魅力。

(北京市东城区教师研修中心 100009)