替代性“女人交易”

——从访谈再论自梳女的身份选择与家庭结构

2015-08-29

珠三角地区的自梳女因主动选择放弃进入传统的异性恋婚姻家庭,被看成是中国前现代社会中的另类女性群体,她们组成的家庭和妇女社群也被看成是松动甚至颠覆异性恋父权家庭体制的范例。在有关珠三角地区自梳女的身份选择和家庭观念的讨论中,存在着以下两类针锋相对的观点:

一类观点可以归结为对这一身份的启蒙式想象。持这类观点的学者从几个层面展开论述:最早的一批学者从社会经济角度进行考察,他们认为自梳女的确对抗了传统父权礼教,而这一对抗的形成得益于与以蚕丝业和下南洋服务业为代表的近代工业经济的发展,新行业促成乡村女性走入公领域。民国时代的胡汉民和国外的托普莱(Topley Marjorie)都持有这样的观点,为自梳女研究奠定了基础。①胡汉民:《粤中女子之不嫁者》,《新世纪》号60(1908年8月),第10页。Marjorie Topley,“Marriage Resistance in Rural Kwangtung”,in M.Wolf and R.Whitke,eds.Women in Chinese Society,Stanford University Press,1975.然而,这类讨论把自梳女的身份选择简化为社会经济的结果,却并没有考察到自梳女在私领域当中所扮演的角色以及个体生命的差异性,因此无法从性别政治的角度探究自梳女的主体身份和欲望等议题。正如萧凤霞(Helen F.Siu)和李宁利在其文章中指出的那样,单纯经济原因难以解释自梳风俗的复杂性,比如为何有些殷实家庭的子女也梳起?②李宁利、周玉蓉:《珠江三角洲“自梳女”兴起背景探析》,《云南社会科学》2004年第4期。针对这样的疑问,当代另一些学者从史料出发,开始考虑自梳女拒绝异性婚姻很大程度上得益于华南地区前现代少数族裔群体的文化残留(萧凤霞)③Helen F· Siu .Where Were the Women?Rethinking Marriage Resistance and Regional Culture in South China.Late ImperialChina,Vol.11,No.2.(1996).或女性之间暧昧的同性情谊(杨秋)④杨秋:《试论广州地区的自梳习俗及其在近代的表现》,《妇女研究论丛》总第65期,2005年5月,第52-57页。。但很显然,这些观点无论是执着于异国情调(exotic)的幻想还是执着于浪漫爱的幻想,都过于中产阶级化了,几乎忽略了大多数自梳女在原生家庭中的艰苦生存经验以及她们为自由所付出的代价。正如高彦颐和柯倩婷提醒的那样,即使是自梳女自己言说的自由和反抗,也只是一种陈述,是自梳女以在新的社会环境中习得的语汇跟来访者交谈的结果。①柯倩婷:《自梳女话语的流变——兼与邵一飞的“自梳是陋俗”论商榷》,《文化遗产》2013年第2期。就笔者观察,绝大多数还在世的自梳女当年都属于底层,而且今天仍然生活在城中村当中,从过去到现在,生存而非自由才是她们首先考虑的问题。

与上面持有积极态度的观点不同的是,还有一类学者倾向于将自梳女的身份选择看成是封建文化的陋习(李淑、邵一飞)。他们认为,自梳女虽然看似有主动的婚姻自主意识,实则是在孝悌观、贞操观上过度甚至扭曲地遵从了传统父权文化,以致于不能“正常地”脱离原生家庭而进入异性婚姻家庭。②李淑、龚慧华:《浅析清末民初珠江三角洲自梳女的婚姻观》,《贵州社会科学》2009年第10期。邵一飞:《试析自梳女习俗的起源、构成和基本特征— —以广州地区自梳女习俗为例》,《文化遗产》2012年第2期。很显然,这类观点里面既暗含着研究者对于自梳女颠覆异性恋婚姻家庭制度的恐惧,同时又将自梳女看成是封建文化的牺牲品,几乎完全忽略了这一选择在对抗父权文化时所具有的能动意义。

鉴于上述两类观点,本文希望重新聚焦的问题是:自梳女的身份实践究竟是颠覆还是延续着传统的父权家庭文化?应该如何评价这种身份选择?自梳女是否可以为在前现代中国异性恋家庭文化内部(而非作为一种他者的、少数族裔的文化存在)寻找另类经验提供可能性,即提供颠覆单一话语的可能性?

本文的讨论建立在2013~2014年对十多位广州地区在世自梳女的访谈之上,笔者认同高彦颐的观点,将这些访谈内容看成是有关自梳女身份话语的一种,是同样需要解译的二手声音。③高彦颐:《缠足》,苗延威译,南京:江苏人民出版社,2009年,第9页。正因为如此,笔者才希望充分分析这些自述材料,甄别其中包含的字面意思和言外之意,从而重新考量其身份选择与传统父权婚姻文化的复杂关系。根据访谈内容,笔者仍然将这一身份选择看做某种劳动力的经济“交易”。这里所指的女人交易(traffic of woman),来自于美国学者盖尔·鲁宾(Gale Rubin)《女人交易》一文有关父权社会婚姻制度的思考。④盖尔·鲁宾:《女人交易——性的政治经济学初探》,佩吉·麦克拉肯编:《女权主义理论读本》,桂林:广西师范大学出版社,2007年,第34-87页。盖尔·鲁宾的讨论建立了一种对父权社会异性恋婚姻制度的结构性批判。但这一讨论并没有涉及多样化的交易形式。因此,本文试图把自梳女的身份认同和家庭生活形式看成是一种替代性的交易。这里的替代性,指的是不同于传统婚姻的交换模式。借由自梳女的经验,或许可以补充关于异性恋中心父权社会“女人交易”结构的单一想象。另外,笔者还想追问:这些变形交易结构是否在私领域为自梳女带来了身份位置的变化?替代性的交易能够带来更多元的性别与生活经验吗?

一、嫁给原生家庭——转换性的婚姻/交易仪式

在《女人交易》一文中,盖尔·鲁宾评述了列维-施特劳斯(Levi Strauss)关于亲属制度的讨论,认为婚姻的实质是不同家庭的男性家长之间经由交换女人(女儿或妹妹)而达成某种经济政治的联盟。“以女人为礼品的结果远比其他礼品交换意味深长,因为这样建立起来的不仅是互惠关系,还有亲属关系。交换的双方成了姻亲,他们的后代具有血缘关系”⑤盖尔·鲁宾:《女人交易——性的政治经济学初探》,第47页。,因此这一联盟更为稳固。也就是是说,“婚姻联结的亲属关系是一个组织,而组织给人权力”⑥盖尔·鲁宾:《女人交易——性的政治经济学初探》,第47页。,但在这一组织过程中,只有男人是受惠者。女人成了交易品,赠送和接受女人的男人则联系起来,女人是这个关系里的导管而不是伙伴。

如果从鲁宾提供的框架追溯,自梳女似乎提供了一种颠覆的可能性,破坏了由交易女人所达成的政经联盟链条。自梳女如何重构了家庭经济结构呢?她们是否在这一重构中获得了扮演了不同角色的机会,从交易管道变为联盟获益者?

和走入婚姻一样,梳起的姑太们同样需要一场仪式来宣告身份的转变。学者李宁利、黄淑娉和方英都注意到这些仪式当中所遗留下来传统婚嫁流程,其关注点比较集中于两种仪式在程序表演上的相似性。⑦分别参见李宁利,黄淑娉:《自梳女的“婚嫁”象征》,《民族研究》2004年第5期。方英:《“自梳女”的文化调适策略探析》,《江西社会科学》2006年第5期。结合这些研究和笔者的实际访谈,这一仪式根据个人家庭经济状况的不同有略微的差异,但大致类似。她们的梳起仪式通常由以下几个部分组成:

(1)年级大的姑太梳发髻,但姑太们大都嫌难看,在第二三天就会解开发髻,重新梳回发辫。

(2)着新衣祭拜(通常有专门固定的地点拜观音,也有仅仅去本村庙堂的)。

(3)带糕点和新裤子给弟弟。

(4)经济允许的情况下,摆酒请客,曰梳起酒。

上述学者注意到了梳起仪式与婚嫁仪式在表演程式上的类似性,但并未谈及两者共同包含的那些强化女人经济交易的痕迹。表演程式上的类似性自不必说,除了祭拜和梳起酒,年长的自梳女帮新一代自梳女梳起发髻,意味着从少女变为妇人。尽管对自梳女来讲这一身份转变缺少了性的意味,但姑太们普遍觉得发髻很难看,很可能跟唤起结婚/性禁忌的想象有关。但更重要的一点是,仪式中最有趣的地方是自梳女要做新衣新裤给家中的男性晚辈,这很容易令人联想到某种变形的彩礼交易,即彩礼从异性家庭之间的交易变成了同性家庭之间的女性成员与男性成员的交易。从这里看,自梳女仿佛把自己嫁给了原生家庭,她们尤其需要获得原生家庭的男丁接纳。但与传统婚姻不同的是,由于乱伦禁忌,这一嫁娶看起来去掉了性和传宗接代的功能。

不惟在传统习俗中可以看到交易女人的遗迹,对大多数底层的姑太来讲,之所以能够选择不嫁,基本上是因为原生家庭没有能力再与异性家庭进行交易;相反,自家的年轻女性成员则能够为原生家庭提供经济支持,对原生家庭来讲,这一自我交易是不需要本钱的。TX村姑太P回忆到:

旧时候,嫁女要很多钱的,要贴钱。有些父亲、母亲就不嫁那些女儿,随她们自己耕田,让那些女儿在田里做事。就不嫁,整帮都在那里。①2013年12月11日第三次访问P姑太。

更值得注意的是,因为自梳女出外打工能够赚取更多的家用,她们的身份才得以真正被家人和村人接受。笔者采访了一些姑太的亲人,其中P姑太的弟弟告诉我们有关自梳女经济情况与社会地位的关系,他说:

当年出去打工的(女子)很多都不嫁人。很多都是为了家人啊,华侨都是寄钱回来帮一下家里人。在外面生活好,挣到钱了寄回来,家里也高兴。(不过)我姐姐就没有出去打工。②2014年7月4日访问P姑太胞弟。

而说到村里人对于自梳女的看法,他也承认跟经济紧密相关:

一开始兄弟是觉得嫁人比较好,后来自梳女出去打工赚到钱了,就无所谓好坏了。出去工作寄钱回来肯定是好啊!虽然那时农村有分地,可是赚钱还是很辛苦的,一个月在公社也就赚几块、十来块,一年也分得很少,都是很艰苦的。(尽管)一开始会有意见。③2014年7月4日访问P姑太胞弟。

必须要承认的是,经济和生计在自梳女家庭重构中仍然扮演着重要的角色——她们之所以能够选择不嫁,是因为自我交易的价值大于家庭之间的女人交易。女儿在这一自我交易当中,必须要补偿“自我交换”所带来的经济损失。为此,她们必须进入公领域承担起家庭经济责任,这成为她们嫁给原生家庭的条件。这也解释了为什么在工业经济特别发达的地区,女性才有这样选择不结婚的可能——她可以用自己的劳动换取经济结盟。事实上,仅从经济交换的角度看这类替代性的女人交换,自梳女们需要承担的责任并没有减少,甚至更多。

二、既参与其中又游离在外的候补母亲——自梳女的“肿块”式家庭结构

姑太们独自撑起家庭生计引起笔者的好奇:如果说婚姻某种程度上也是一种经济合作,那么为什么她们宁可独自承担经济重任也不愿意选择走入婚姻?姑太们对待这个问题几乎有着统一的答案:不结婚能够使她们逃避生育的厄运。她们中的许多人向笔者回忆了同龄妇女在生育后的生活危机,对结婚妇女既要在私领域带小孩,又要在公领域开工的生活印象深刻,并深感恐惧。在她们看来,一个人不管是干活还是生活,都要自由得多。很显然,除却经济上的考量,大多数自梳女都把自己选择不嫁的原因归结于对生育和母职的恐惧,这很显然是传统家庭领域不平等的性别分工压迫造成的记忆创伤。那么,逃脱生理上的生育命运后,自梳女与原生家庭的关系是什么呢?她们处在怎样的位置之上?母职对她们来讲意味着什么?自梳女家庭代际之间的情感联结又有怎样的特征呢?

谈及当年的梳起,姑太们几乎毫无例外地谈到了自己与父亲的关系和对话。无论嫁与不嫁,她们都仍然需要取得父亲的同意。从表面上看,那些母亲早逝、父亲再娶或无力再娶、于是决定留下照顾年幼弟妹的姑太是出于自己的意愿。但事实上,这一决定也常常是父亲的授意——原生家庭的父亲,因无力承担照顾者的责任,或者无力再娶一位照顾者,也倾向于将女儿留在家中。这样一来,她们自然要承担起家庭照顾者的责任。

TX村的P姑太和JS村的FH姑太都是典型的为了弟弟和子侄不受继母虐待而选择不嫁的自梳女。P姑太怕小自己13岁的弟弟受后母欺负,决定梳起。她打工不仅要给后母钱,还要供弟弟上学。她说:“我那时真是餐餐都吃白饭,吃一把盐,吃两条菜,但是吃多了菜,人就没有营养,起床都是尿床,裤子都湿透,都没有营养吃。省下钱来给回老爸买间屋来住,拉大我弟弟 。”①2013年11月29日第二次访问P姑太。而等弟弟长大后,也同样是P姑太自己而非他们的父亲出钱给弟弟办了婚礼。FH姑太的第一任嫂子去世后,大哥又在香港娶了老婆,生了孩子。后母不仅打骂前妻的孩子,还不给他饭吃。于是FH决定留下来耕田养育侄子。与P姑太同村的H姑太有类似的经验,她的母亲在42岁过世,留下6个弟妹。尽管H有个大哥,但“女人在家里要霸着这个家,才能养大这些孩子的”②2013年9月18日第一次访问H姑太。。

与上面几位姑太主动要留在原生家庭不同,番禺LZ村的LQ姑太和天河H村的FY姑太则明显是听从父亲的建议才选择不嫁。LQ姑太回忆了老爸让她不嫁的往事,她说:

老豆(爸)不嫁我,他惊我回礼怕,又使牛,又上树、下缆,什么都会做,甘(这样)他就说,你不嫁啰,和弟弟一起两姊妹啰(留在家里)。姐姐就嫁了……甘(这样)就算了。③2014年7月22日访问LQ姑太。

她还说道,老爸做了一个比喻,有一天问她关于隔壁自梳女的状态:

他(对我说),(你觉得)佢(她)煮饭好还是煲饭好吃(笔者注:煲饭人少,煮饭人多)?问我,我就说,肯定是煲饭好啊!香嘛,煲饭。(老爸说)不如梳起吧,煲饭好的。④2014年7月22日访问LQ姑太。

FY姑太梳起的自主意愿好像更不强烈,从她的话中似乎透露出些许受压抑的欲望。她回忆父亲的决定:“我老爸不嫁我,有人求亲,他说,我这个女儿不嫁,个子矮,嫁有钱人,人家不要;嫁穷人,又挨死一世,还是留在家里吧。那阵子与现在不同,是盲目社会(笔者注:意思是包办婚姻的社会),怎么敢跟男孩子(来往)?”⑤2014年3月13日访问FY姑太。

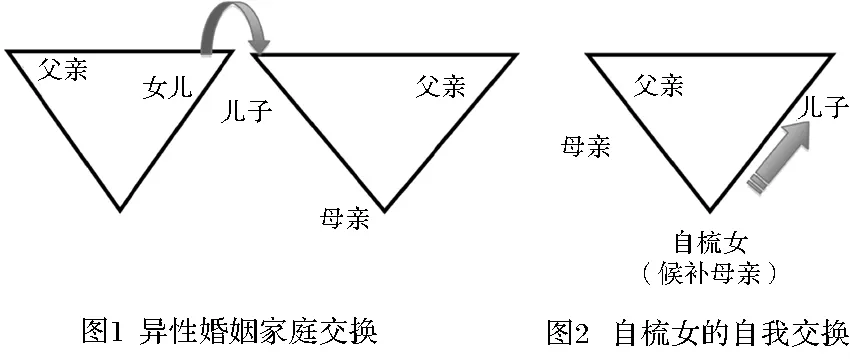

在上面的各个故事里,不管是自主选择梳起,还是听从父亲的建议,父亲都是能够决定女儿命运的权威角色。也就是说,自梳女的身份选择并不如想象得那么自由。从父亲的意愿看,他们之所以留下女儿,也是让女儿照顾家庭,自梳女实际上扮演了候补妻子和母亲的角色。可以用图示比较自梳女家庭结构的权力关系和普通婚姻家庭权力交换的关系:

在图2中,自梳女交换给原生家庭男性成员的箭头之所以用虚线表示,代表这一交易并未包含性行为和代际繁衍。如果说出嫁妇女的生命轨迹是“在家从父、出嫁从夫、夫死从子”,那么看起来自梳女的生命轨迹则变为了父亲-弟弟-子侄。这两种结构似乎十分类似,但链条后两个位置当中的身份变换则给自梳女在家庭结构中的位置带来了很大的变化。而且一旦自梳女选择梳起,完成交易,她们就既在原生家庭三角结构内部,又在其外部。她们不是正式的家庭成员,却又并没有也不可能与原生家庭完全分离,而更像是附着在一个封闭家庭结构之上的肿块,多出来又挥之不去。当原生家庭无力进行交易时,她们需要随时承担起妻子和母亲的角色,但这一角色是候补的。一旦原生家庭重新开启异性家庭交易,例如弟弟结婚后,自梳女们就必须退出那个新生的家庭结构。大多数姑太的晚年独居生活模式都与肿块家庭架构遥相呼应。她们大都选择在弟弟家附近独居却不介入其生活。她们主要靠自己的积蓄和村中分红度日,有时候弟弟和子侄们也可能提供些许资助,但绝不是主要的经济来源。很显然,尽管自梳女们在青年时代承担起母亲职责,但她们与弟弟/子侄的新生家庭之间的界限也是很清晰的,这就不同于传统母与子的联结。

不过,同样有趣的是,传统文化中的道德和情感力量也同样影响着自梳女与家人的关系。从道德和情感层面出发,弟弟和子侄关照年老的自梳女成为了不言而喻的规矩,姑太们对此也欣然接受,大多数的姑太都认为侄子们对她们很好。在笔者的访谈中,P姑太的弟弟重复最多的一段往事,就是姐姐为了照顾失去母亲的幼年弟妹,决定留在家中照顾他们,承担起母亲责任。正因为如此,他认为现在照顾姐姐是理所应当的。他现在每天清晨都会回姐姐家一趟,就像是在照顾自己的母亲。而FH姑太养大的侄子如今移民香港,虽然不能时时侍奉身边,但他给姑妈租了房子,雇了保姆,每个月都会回来探望。根据FH姑太的保姆回忆,侄子常常提起没有姑妈就没有自己今天。天河LD村的XE姑太是访谈对象中经济条件较好、知识水平较高的姑太,也是比较特殊的一位,她非常肯定自己是因为热爱自由而选择梳起。她青年时代并没有像其他姑太那样背负过多的经济重任,但即使是她,现在也因为子侄承欢膝下而倍感欣喜。当被问及是否后悔没有后代时,她很满意现在子侄们个个都孝顺。①分别来自2014年7月4日访问P姑太胞弟;2014年3月13日访问FH姑太及其保姆;2014年6月10日第二次访问XE姑太。

可以看到,传统婚姻家庭当中扶老携幼的文化习俗或者情感连接在自梳女家庭并没有断裂,而是通过变形而得以延续,这种情感和习俗不仅仅在父母与子女之间传递,也在姐弟和姑侄之间传递。与此同时,经济和生活独立优势又使得她们相对疏离于原生家庭新生的家庭结构。这样一来,作为曾经的家庭照顾者的自梳女与家人之间形成了新式的或者更多元的“母亲/子女”代际关系。

三、与父权文化协商——自梳女的博弈方式

在上文中,笔者倾向于认为自梳女的身份选择与传统父权家庭文化结的关系不是断裂和颠覆,而是某种延续和变异。这样说不是从负面的角度否定自梳女的主体性,而恰恰是看到了梳起不嫁为女性带来的与父权文化协商的可能性。协商与对抗的不同在于,她们会从父权文化内部寻找裂缝来表达自己的意愿,因此有可能是更智慧更有效的选择。尽管从经济和家庭关系中看,她们仍然需要以承担经济重任和母职作为换取独立和自由的代价,但逃脱生育、独立、走向外面的世界的快感和欲望对她们的意义更为重大。LD村的XE姑太自不必说,她没有经济压力,特别强调对自由的欲望,所以梳起是一种安全的、为文化所接受的身份模式。即使像TX村P姑太那样生活艰难的自梳女,她也常常回忆起姑婆屋的快乐时光,以及姑太们“大讲大笑”对她精神的召唤。更重要的是,对很多姑太来讲,她们对选择自由而要做出的必要经济和责任的牺牲心知肚明,因此刻意为之。

TX村的CQ是特别有傲骨的姑太之一,她在香港打工并站稳脚跟,是真正走出乡村、进入大都会的自梳女之一。与其他自梳女不同的是,她是因为父亲早亡、为了分担母亲的经济压力才选择梳起。不过梳起更重要的原因还有探索外面世界的欲望。她向访谈者回忆起自己当年看到前辈从香港返回而唤起的快乐:

当时家庭那么穷,就想着去香港啦。那时我们村有好几个姊妹去了香港,我的几个堂姐妹都已经去了,她们回来的时候都是一担一担东西搬回来,很开心的。留在村里耕田好辛苦的,而且我老母又那么艰难,那些从香港回来(大陆)的人又那么开心,我大佬(大哥)就叫那些人带(我)下去(香港),我大佬他们就留在乡下耕田,我妹就出去广州打工。

CQ在香港稳定后,她的母亲按照传统文化习俗催着她结婚,但此时的她显然对于自己独立赚钱的状态十分满意:

那个时候我老母一天到晚都叫我结婚。我在香港做工,很快一个月又一个月,又出薪水了,很开心的。做着一个月又一个月,我那份工又好做。老板八点钟去上班,那些孩子上学去了,(我)就随便在街上走都可以的,不理的。

这里,母亲显然成为了传统父权文化的代言人和执行者,然而,为了补偿对母亲/父权文化的反抗,她不仅选择用经济来洗脱不结婚可能招致的罪名,还主动承担起养育弟妹们儿女的任务。

当时我做工,每个月出薪水就没有钱了,都寄回去了。我有两个大佬啊,这个知道了一封信寄过来,那个知道了又一封信寄过来(香港),那就要寄钱了,不寄心里不安稳。那时候我也接了我侄女、我妹的女儿、姨甥落香港,那个时候他们也就10多岁吧。侄女落去的时候不用申请,姨甥那时候要申请了,申请了好几年,好麻烦的。当时他们落来了,就带着他们俩在士头那里做工,他们就一边在那里读书,也一边在那里吃饭。侄女14岁就去工厂做了,姨甥我就供他学费这样。侄女那边我没怎么给钱啦,她结婚之后我就是有时候帮她带一下孩子这样。在下面嫁人了也就是自己顾自己那头家了,顾不了乡下的,所以自己就这样做一年又做一年,做一个月就做一个月。

后来我差不多30岁的时候就梳起了,我老母嘴上不说,心里不高兴,但没办法啊。我们那些(梳起的)每个都是帮家里的,那些不结婚的。①2014年3月15日第二次访问CQ姑太。

CQ姑太用看似牺牲性的母职来换取自身独立和自由,而根据CQ的叙述,她的遭遇和选择也是许多自梳女共同的选择——即以经济补偿来与父权文化博弈。在她们的故事中,传统的父权异性恋文化并非铁板一块,而是充满了裂缝与权力协商之可能性。在这一系列关系中,我们可以重新思考自梳女与传统父权文化之间的关系。两者之间并非受压迫/压迫,或是反抗/压迫的二元关系。与此相反,自梳女们智慧地与她们的父亲达成某种共识。这种挪用和共谋本身就拆解了我们对于传统中国社会父权文化铁板一块的想象。当然,必须要承认的是,这种多元的关系同样与现代性有着密不可分的关系——正是现代性所带来的乡村经济破产以及新的劳动力性别需求才使得这种协商成为可能。

四、结 语

综上所述,本文希望突破自主/被迫、解放/压抑、进步/落后、积极/消极等一系列二元对立的思维方式来讨论自梳女与父权家庭体制(特别是原生家庭父权制)之间的复杂关系。也就是说,笔者更希望把自梳女的身份选择看成其与原生家庭父系权力协商的结果。尽管自梳女看上去只不过是延续着某种压抑性的身份交易——即以交易女性为代价实现父系家庭的延续,且这种替代性交易仍然以经济和生计考量为基础。但同时,她的身份选择和她所处的家庭结构又超越了传统、主流的异性恋婚姻家庭范畴,形成了一种另类的、抵抗性的存在。她们的意愿在这一家庭结构和交易的变形中得以实现。这显然增衍和补充了单一的异性恋父权婚姻家庭结构中的女人位置和意义。从这个角度出发,可以去重新考量传统父权异性恋婚姻体制中的多元话语竞争的可能性。