清代初年的善书编纂与社会教化

——以于觉世和贾棠的华南实践为例

2015-08-07朱新屋

■朱新屋

清代初年的善书编纂与社会教化

——以于觉世和贾棠的华南实践为例

■朱新屋

传统中国社会历来重视社会教化,清初统治者尤其如此。清代初年的社会教化政策以宣讲圣谕为中心,但是善书(劝善书)也在其中扮演着重要角色。地方官员于世觉以浅白话语注释《太上感应篇》而作《感应篇赘言》,并“现身说法”地加强善书的社会教化功能,贾棠刊刻《感应篇图说》以佐清“大一统之盛业”,他们的实践具体显示了善书在华南地区的教化作用。

善书;社会教化;于觉世;贾棠;华南地区

朱新屋,福建师范大学马克思主义学院讲师,博士。(福建福州 350117)

中国历来有“美教化,移风俗”的传统。清代统治者初入关内,面对统治合法性建构等问题,尤其重视社会教化。[1]已有研究表明,清代初年继承了明代的圣谕宣讲和乡约会讲等制度,形成了以“程朱理学”为权威、以“民为邦本”为基础、以“以礼代理”为实践的系统教化政策。[2](P14-25)在这一过程中,善书也成为重要辅助。善书又被称为劝善书,顾名思义,是一种劝善诫恶的书籍,主要包括“三圣经”,《太上感应篇》、《文昌帝君阴骘文》和 《关圣帝君觉世经》(以下分别简称为 《感应篇》、《阴骘文》、《觉世经》)等。以往学界对善书的研究侧重于理论探讨和文本分析,对善书编纂、刊印和宣讲等实践层面则关注较少。[3]为此本文拟从区域社会史的视野出发,以于觉世和贾棠在华南地区推行的社会教化为例,具体考察善书在清代初年社会教化中扮演的重要角色。籍此进一步思考,在作为“帝国边陲”的华南地区,中央王朝通过何种渠道将教化带到地方,从而实现其由化外到化内的转变。

一、清代初年的圣谕与善书

明清统治者历来重视社会教化,形成了圣谕与乡约两个重要制度。圣谕始于明初洪武三十年(1697),明太祖“上命户部,下令天下民,每乡里各置木铎一,内选年老或瞽者,每月六次持铎徇于道路,曰:孝顺父母,尊敬长上,和睦乡里,教训子孙,各安生理,毋作非为”,这是明初木铎老人之制的起源。其中木铎老人徇于道路所宣讲的六句话,就是所谓的 “圣谕六言”(或“圣谕六条”),简称“六谕”。[4](P4)赵克生指出,明代的圣谕宣讲以嘉靖朝为界线,嘉靖以前采用木铎老人循道宣讲的模式,嘉靖以后将圣谕宣讲与乡约结合,以乡约会讲为主要模式。[5](P152-184)常建华的研究则指出,明代乡约有广义和狭义两种理解,狭义的乡约制度指的是设立约正,宣讲“六谕”。[4](P19)可见明代乡约与圣谕紧密联系在一起,共同构成明代社会教化的中心。

清承明制,入关之初即继承了明代的圣谕和乡约制度。其确立的历史过程大致如下:一,顺治九年(1652),重新颁布“六谕”。二,康熙九年(1670),颁行“圣谕十六条”——“敦孝弟以重人伦,笃宗族以照雍睦。和乡党以息争讼,重家桑以足衣食。尚节俭以惜财用,隆学校以端士习。黜异端以崇正学,讲法律以儆愚顽。明礼让以厚风俗,务本业以定民志。训子弟以禁非为,息诬告以全善良。惩慝逃已免株连,完钱粮以省催科。联保甲以弭盗贼,解警岔以重身命”[6](P580)。此后“圣谕十六条”取代原有的“六谕”。三,雍正二年(1724),颁行《圣谕广训》,对“圣谕十六条”逐条进行详解。《圣谕广训》的产生标志着清初社会教化制度的确立和巩固。雍正七年,清朝统治者复下令扩大乡约人员的编制,用以宣讲圣谕。按照圣谕宣讲的制度规定,《圣谕广训》宣讲的时间为每月初一、十五,或每月初二、十六,集会宣讲形式由官方安排。[6](P581)

《圣谕广训》颁布以后,一直得到各级官员和地方士绅的积极支持和响应。直到道光时期曾任广州知府的戴肇辰还在官箴书《从公三录》中,讲述广州府开展《圣谕广训》宣讲的情形:

本府于上年春下车之始,先于府署头门捐廉,延聘儒生,设立讲案,逐日宣讲《圣谕广训》及各种先正格言、果报善书,复于省佛、石龙各埠,设立讲案三处,并颁发条例,通饬南番等十四县,督率所属官绅,于城乡墟市广设讲案,延聘老成笃实、口音清亮之儒生作为讲生,逐日开讲。现据各该县陆续报称,共设有一百八十一所。有官为捐廉倡设者,有提支地方公项举办者,有绅士捐资倡率者,有公局绅士轮流开讲者,有乡耆自行开讲不受脯金者,良以好善之心,为人所同。而劝善之举,又诸绅士所乐与有成者也。[7](P308)

这段道光时期广东圣谕宣讲的实况,显示出国家行政、宗族组织和士人社团等多种力量参与其中,共同推动了圣谕宣讲的立体开展。[5](P3)值得注意的是,在圣谕宣讲中“延聘儒生,设立讲案,逐日宣讲《圣谕广训》及各种先正格言、果报善书”的做法,已可以看出善书与“六谕”并行,成为清朝教化实践的重要组成部分。

圣谕是把儒家的礼教规范和道德观念通俗化、大众化的结果,这与善书的通俗形式颇为相合。以《感应篇》、《觉世经》和《阴骘文》为代表的善书,早在明代中叶以后就极为盛行,形成蔚有影响的“善书运动”。发展至清代初年,善书开始与圣谕宣讲相结合,共同构成王朝的社会教化政策。对此史实早期学者李晋华、酒井忠夫等都曾注意到,后来刘涤凡在《道教入世转向与儒学世俗神学化的关系》中,详细排比了明初“敕撰书”中的“基本善书”,认为最著名的当属仁孝徐皇后《劝善书》和明成祖《为善阴骘》两种。其中前者共分20卷,每卷分嘉言、感应两项,收有三教劝善嘉言和古今感应事例;后者共分10卷,主要由明成祖闲暇阅读前人传记时,收集有关善恶报应的故事而成。[8](P123)清代初年,顺治、康熙和雍正在继承和完善圣谕宣讲制度的同时,也非常注重推行善书以辅翼教化。当时以“敕撰”或“御制”形式出现的善书就有多种,最著者有顺治《御制劝善要言》、《御制太上感应篇》等。顺治十二年,“善书之首”《感应篇》还被顺治皇帝“命译为满洲文,以颁廷臣”[9](张义澍序,P2)。

对于这一段历史,谈迁《北游录》有载:“甲午冬,驾驻南海子。大学士冯铨导之注述,于是纂《劝善要言》,纂《范行恒言》,纂《内政辑要》,纂《资政要览》,纂《顺治大训注太上感应》,笃注《唐诗五七言》,俱称‘御制’云。”[10](P393)可见所谓“御制”实际多由冯铨操刀。在编纂的五种著作中,《劝善要言》采辑各类劝善格言266条,共两卷(满、汉各一卷);《范行恒言》旨在论述儒家所倡导的“伦理”和“礼义”,共分孝顺训、和睦训等11篇;《内政辑要》则收集了中国历代后妃的嘉言善行,共42章41则;《资政要览》分3卷30篇,既阐述为政之理,又征历代为政之事。可见这些著作均与《感应篇》具有同样的劝善性质。特别是《顺治大训注太上感应篇》,更是以《感应篇》为蓝本进行的注释,其要义在于教化天下。清代后期的许多《感应篇》注释本,其篇首常附有顺治《御制劝善要言序》和康熙《圣谕十六条》,说明受到清初统治者重视善书的影响。如乾隆年间嘉兴人朱日丰在《增订太上感应篇图说》中,收《御制劝善要言序》于“附录”中,更可见顺治皇帝此序具有象征性:

《劝善要言》一书,乃顺治十二年祖章皇帝博采群书之要,自六经子史以及百家之言,凡有当于劝戒者,汇成一编,冠以玉音,颁行天下。伏读御制序文,所以化天下之为善,而劝天下之改过者,谆谆惟恐弗至。斯古帝王善与人同之意,不是过也。《感应篇》中要语皆已选入编内,而又命内院词臣翻译《感应篇》,引经征事,刊刻颁布,可知圣心之乐善不倦如此,凡属臣民尤不可不惕然自警矣。[11](册1,P4)

“《感应篇》中要语皆已选入编内”,圣谕宣讲与善书教化便勾连起来。李孝悌认为,乡约(圣谕)“基本上是一种过于直接的道德教训,难以和有宗教色彩的宣道相比”[12](P335), 因此圣谕宣讲与善书教化的结合,既是善书本身的优势所致,也是国家制度的客观诉求。

清初帝王“御制”善书的行为,直接得到了地方士绅的积极响应,此后善书修缮得以迅速发展:顺治十二年,顺治皇帝御制 《太上感应篇》;顺治十四年,许缵曾编纂《太上感应篇图说》;顺治十七年,徐天行等编成《太上感应篇注疏》;康熙三年,王梦兰完成《太上感应篇通解》。[13](P510)晚清陈劢在《太上感应篇注证》中回顾清代《感应篇》的发展时,就直接指出了皇权的作用和影响:“国朝顺治十三年,世祖章皇帝谕刊颁赐群臣,举贡诸生,皆得编辑,自此流传益广,笺释者百数十家。”[14](自序,P1)也正因如此,历来注重“祖宗之法”的清代统治者,特别强调善书宣讲与圣谕宣讲并行的教化政策。游子安的研究更是指出,清代社会教化经历了从宣讲圣谕到宣讲善书的演变[15],正可见善书与圣谕两者在清代社会教化政策中的角色。陈宏谋 《五种遗规·训俗遗规》记载圣谕宣讲时将儒家经典“并将国家律法及 《孝顺事实》、《太上感应篇》、《善恶果报》之类”一并宣讲[16](卷2,P11),更可见善书宣讲与圣谕宣讲在清初已相互配合的事实。然而历来对圣谕宣讲的研究成果较多,对善书宣讲的具体史实却语焉不详。以下即以地方官员于觉世和贾棠在华南地区编纂、宣传善书的相关实践为例,对此稍作阐发。

二、于觉世与贾棠为代表的华南基层官员善书教化实践

从官箴书、文人文集和地方志等史料中可以看出,清代初年上至省级官员,下至州县官僚等基层官员,都十分注重通过编纂善书推行社会教化。如顺治十四年,时任河南巡抚的贾汉复即命士绅薛所蕴删定《感应篇》和《积善录》,以便“与大司马政教相辅而行”[17](卷2,P33b-34b)。又如康熙年间担任安徽臬台的朱作鼎为《安庆府志》作序时,讲到自己“以《感应篇》、《功过格》及一切济人利物之事,勤勤恳恳,自勉勉人”,并且“将(《安庆府志》)与 《感应》、《功过》诸书同置座右”。[18](卷首,P7-9)作为帝国边陲的华南地区,地方官员在推行教化、重构习俗时,也采用了一种软性而非纯粹技术性的治理手段。于觉世与贾棠的善书编刻,都是其中的典型体现。

(一)于觉世与《太上感应篇赘言》的编纂

于觉世《太上感应篇赘言》是清代《感应篇》各种注本中较为重要的一种。民国吕海寰在编纂《太上感应篇合注》时声称“因汇诸家之长,重为编辑。首引经义,次陈注、次惠注、次姚注,仍附以于之《赘言》,重为编辑,益以俞之《缵义》,可谓美备矣”[19](P26)。文中的“陈注”指的是晚清刻书家陈沆、陈小舫父子 《太上感应篇合钞》,“惠注”指的是惠栋《太上感应篇注》,“姚注”指的是姚学塽《太上感应篇注释》,“俞之《缵义》”指的是晚清俞樾《太上感应篇缵义》,这些都是明清时期最著名也最有影响力的 《感应篇》版本。吕海寰将于觉世《感应篇赘言》与这些版本相提并论,其影响力可以想见。

于觉世进士出身,久仕南方,其生平可见于王士祯《蚕尾续集》中的墓志铭,全文称《诰授朝议大夫提督广东学政按察使司佥事赤山于公墓志铭》(以下简称《墓志铭》),现节引如下:

公于氏讳觉世,字子先,别字赤山……中顺治三年丙戌乡试……己亥赐进士岀身,授归德府推官。未几奉裁,改知巢县……内迁刑部主事,历员外郎迁,礼部郎中……寻出视学广东。东粤当兵燹之后,文庙、义学率多圮败。觉世商于督抚,奏请修葺,得旨允行。其教士,先德行后文艺,士翕然化之。琼州远在海南,前学使多惮风涛不至。觉世叱驭而往,舟至中洋,飓风作,舟中人皆恐。俄有小鸟状如鴝鹆来集樯上,舟人欢噪。径渡,得无恙。论文之暇,廉问忠孝节义,关教化者悉旌之。三年报最,擢布政使司参议。需次归,以继母年高,绝意仕进。晨夕定省寝门,有如孺子,乡党称孝焉。[20](卷256,P132b-133b)

作为于觉世的同乡,王士祯所撰墓志铭难免有溢美之词,不过其为官和居乡的形象还是被勾勒出来了:为官推行社会教化,旌表忠孝节义;居乡身体力行,以孝闻于乡里。尤值得关注的是,《墓志铭》中提到的神迹现象:“舟至中洋,飓风作,舟中人皆恐。俄有小鸟状如鴝鹆来集樯上,舟人欢噪。径渡,得无恙。”这段类似灵验故事的叙事,背后其实包含着深刻的 “隐喻”(metaphor):由于琼州远在海南,当时属于帝国边陲、化外之地,地方官员对当地的想象是“风涛”惊人,于觉世“叱驭而往,舟至中洋飓风作”即为证明;但是于觉世凭借诠释《感应篇》之“善行”所带来的“善报”,让他化险为夷,于是“教化”的力量超越了“化外”的凶险,王朝教化自此流布“帝国边陲”。显然于觉世因奉行《感应篇》而获得善报的灵验故事,其产生、讲述与流传,本身构成了“神道设教”的重要内容。

根据于觉世的自述,《感应篇赘言》撰于作者任职广东提学期间:

癸亥春夏,较士广、韶、肇庆,往来三州间。有遗予小本《感应篇》者,舟中无事翻阅,有会信笔而书,不觉盈帙。繁简不论,详略任意,既非诠释之体,又无因据之学,聊自书其所见,非欲捧坏土而益太山也。词之不文,所不暇计,名曰《赘言》,梓以施焉。[21](自序,P1-2)

文中所称癸亥为康熙十三年,其时正值于觉世担任广东提学之际,与“往来(广、韶、肇庆)三州间”的记载若合符节。于觉世在“自序”中写道,“近日从事此篇者,或诠释详明,或引据奠瞻,或参以释道之旨,或辅以功过之格,备体裁之变,穷剞劂之工,流传海内数十百家,外之者以为邀名之习,知之者亦视为乐善之具文而已”,可见他对《感应篇》有深刻认知,也十分了解当时社会流传的《感应篇》版本状况。同时于觉世也很清楚注解 《感应篇》本身是一种修身行为 (以“受”为目的),所以才“信手而笔”“自书所见”;至于刊刻出版,是以“施”为目的,“固无意于邀名,亦不成其为乐善,所望流播同人,庶几观之者之心之忽然一动耳。其不动者,吾未尝执一相绳也,吾言吾自赘之矣”。[21](自序,P2)亲自为《感应篇》作注,并且以“流播同人,庶几观之者之心之忽然一动耳。其不动者,吾未尝执一相绳也”为目标,很明显于觉世的落脚点是在华南地区传播善书以推行教化。

从诠释文类来看,于觉世的“赘言”接近于理说或直讲,即对《感应篇》正文作文意解说和延伸。如对“壅塞方术”条的注释:

医卜星相,其精神者可以託死生、判吉凶,斯民之指南而吾道之功臣也。表扬其术可以济世,即其术不精而苟于人无损,亦当假以齿芬,使得鬻技自给。若杀人之庸医,诳人之邪术,则当驱逐之禁锢之,不但壅塞而已。[21](P14b)

显然以这种理说或直讲的方式,可以弥补《感应篇》正文条目的简单文言特点,使善书便于在普通民众中间流传。因为虽然《感应篇》全书仅1277字,去重后更是仅有571字,本身就浅白易懂,但是只有经过更为浅白详细的解说延伸,才能配合中央王朝的圣谕宣讲,共同推动地方社会教化的开展。然而该书之所以在后来被提高到与惠栋、姚学塽等人注释相提并论的高度,还是与前引于觉世传记中的感应故事有关。当这则感应故事不仅被记录在王士祯文集和各种地方志中,而且出现在各种《感应篇》注释著作中时,注释者(于觉世)就因灵验故事而成为被读对象,进入到善书内部(如杨际春《感应篇经史摘典养正评注》),成为善恶报应故事的组成部分。[22](P14)《感应篇赘言》这种类似于“现身说法”的叙事结构,势必加强《感应篇》的传播及其教化影响。

(二)贾棠与《太上感应篇图说》的刊刻

除了于觉世编纂《感应篇赘言》以外,贾棠刊刻 《太上感应篇图说》(以下简称 《感应篇图说》)也在清初的华南地区产生了重要影响。据方志所载可知,贾棠由岁贡出任顺天府通判,曾担任工部都水司员外、刑部福建司郎中、律例馆纂修官等官;至康熙三十七年,始担任琼州知府;康熙四十八年以后,转任广东盐运使;康熙五十一年“以考课未及额而镌级”。晚年的贾棠“归田后杜门静养,绝迹公庭,以训课子孙为事”。[23](卷7,P753-754)在回顾自己的仕宦生涯时,贾棠曾发出“在仕途二十载,毫无善政足述也。今年届六旬,自少至老,存心处事,惟知学退一步法,亦毫无善行足述”[24](卷2,P24a)的喟叹,似嫌颇不得志,亦于己甚有不满。

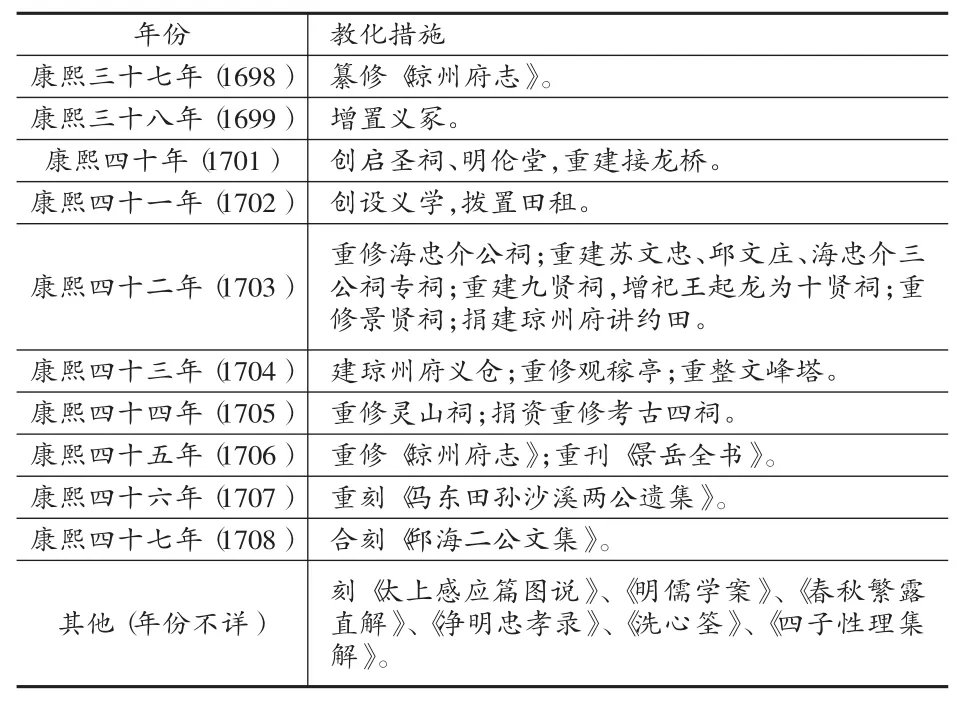

然而追其行迹,贾棠并非乏善可陈,甚至可以说对华南历史产生了深远影响。尤其是在近十年的琼州知府任上,贾棠“以留心地方为急”,“严禁苞苴,尽除陋规,正己率属”[23](卷7,P753-754),大力推行地方教化政策,使得琼州府地区出现“百废具举”的局面[25](卷8,P223)。即使在担任广东盐运使期间“以考课未及额而镌级”,但贾棠也是“悉力疏销,请帑本以舒灶,因逐奸徒以裕商力”。[23](卷7,P753)在任职华南期间,贾棠对社会教化事务甚为关注并取得了良好效果。其在任期间的主要教化措施如表1所示。

从表1可以看出,贾棠在琼州知府任上推行了多种教化措施。概括起来主要包括:其一,设立义学、义仓、义冢、义渡等公共设施;其二,重建苏文忠、邱文庄、海忠介等先贤祠并刊刻其文集;其三,刊刻《感应篇图说》、《洗心筌》等教化书籍以及编修《琼州府志》等。这些教化措施全面而系统,共同构成区域治理的有机教化网络,在当地产生了相当广泛而深远的影响。史称,琼州“外海内黎,素称难治”[25](卷7,P753),贾棠亦深知“从来安黎无善策”,因此在“严其盘诘,禁其骚扰,一旦有变,则朝发夕剿,随剿随灭,诛彼元凶,宥其余党,恩威并施”等技术性治理手段外[25](卷8,P859),通过编印书籍(包括善书)等软性教化手段治理边疆,就成为重要而有效的手段。如贾棠在刊刻《邱海二公文集》时所作序言中谈道:

表1 贾棠在华南地区推行的主要教化措施(1698—1708)

曩者岁在戊寅,予奉命守琼,下车问俗,谒二公祠像,征求遗逸,广询博采,阙疑存信,删繁辑要,合为一书,钞订成帙,缄诸箧中,俟有道者正焉。[26](P89-90)

从“下车问俗”语中,可见贾棠非常注重地方教化事务,也打算通过编集先贤文集措施推行教化。其所刊刻《景岳全书》则为医书的一种,作者是明代著名医学家张景岳。[27](P116)此书由贾棠初次刊刻以后,清代中后期又两次在广东刊行,对华南地区的医学影响甚大。后来的谢完卿《会经阐义》、刘渊《医学纂要》和黄岩《医学精要》等医学著作,均是在《景岳全书》的影响下产生的。[28]

刊刻地方先贤文集、儒家经典、医学书籍和劝善书籍,使得贾棠在后世甚至以刊刻家名世。而在其所刊刻的这些文类中,《感应篇图说》无疑更为引人注目。虽贾棠刊刻《感应篇图说》的具体时间无考,但据其《太上感应篇序》“予昔守琼南,移视盐政于两粤,奉行是篇,出入不离左右”[23](卷10,P1289-1292)的记载,约略可以推测刻于其任琼州知府前后。贾棠在观念上对《感应篇》与个人修身和社会教化的意义有充分的认识,认为《感应篇》是圣人和民众都能共享的一种修身书籍,因为“其言近,其旨远,其文约,其义该,其意浅,其味长。反而求之,匹夫匹妇,与知与能;扩而充之,圣人亦有所不能者,比其所以为易也”[23](卷10,P1289-1292)。在《太上感应篇序》中,贾棠还透露自己奉行《感应篇》从不间断,并从自身体验出发来宣讲“奉行是篇”以后的种种感悟,说“每当盘根错节时,必澄心定虑,回光返照,静观善之萌何生灭,祸福之来从何倚伏。……久之有得,渐觉天君湛然,群动寂然,太上真经,无位真人,殊途同归,无二无别”[23](卷10,P1289-1292),又明确指出刊刻《太上感应篇图说》,是希望借助宗教的超验性力量维护地方教化。

正是从这个角度来讲,刊刻《感应篇图说》的过程,饱含着贾棠的个体性诠释。尽管其所刊刻的《感应篇图说》今已不可见,但在《太上感应篇序》中,贾棠详述了《感应篇图说》的刊刻经过,有“爰摆篇中格言,古今人物,善恶感应之不爽者,选工绣像。首明读法,次列注解,再引经传,后附《当官立命功过格》。俾迁善改过,咸知勉焉”[23](卷10,P1289-1292)之语,可见《感应篇图说》的内容包括读法、注解、经传和附录四个部分,体例由贾棠亲自拟定,内容由贾棠亲自选摘。特别是在书后附录《当官功过格》和《立命功过格》两种善书,更可见其对善恶报应之信仰及推行善

书之不遗余力。从这个层面上讲,贾棠在《感应篇图说》刊印中的角色绝不是简单的翻印,而是充当了另一种类型的作者(编者/纂者),希望通过改造文本结构,达到“务令黄童白叟、妇人女子,开卷披图,燎然心目,善善恶恶之心,潜滋默长于虚无朕中”的教化效果[23](卷10,P1289-1292)。在纂修《琼州府志》时,贾棠自称“自戊寅迄今,又逾八载,日夜矢心,思欲搜集三十余年兴革、修举之大端,辑之补之,以佐圣朝之大一统之盛业”[23](卷首,P4)。实则刊刻善书亦寄托了他“以佐圣朝之大一统之盛业”的目的。

三、结语

美国汉学家白恺思(Catherine Bell)指出:“印刷善书这类的宗教作品似乎增加了文化的一致性,而非导致文化之多元化,因为善书提倡社会各阶层的价值观必须一致,提供给民众一个参与社会道德活动的管道……大量印刷经书分发给民众,作为他们个人修身养性之用,以及促进社会公共道德或是社会流动,的确产生了很明显的作用。”[29](P173-186)这一论断为理解于觉世和贾棠在华南地区的教化实践提供了解释。可以理解,清代初年的社会教化不完全是推广王朝制度或儒家意识形态的结果,在王朝律法、帝王圣谕(乡约)和程朱理学之外,编纂善书也构成重要的环节。“(善书)是一种不论贵贱贫富,儒、佛、道三教共通又混合了民间信仰的规劝人们实践道德的书”[30](P445), 因此与帝国律法相比,善书更强调宗教之力量;与王朝圣谕相比,善书更注重浅白易懂;与儒家经典相比,善书更为开放多元。这些都是借助善书推行教化的优势所在。

这些优势促成了清代初年的统治者对善书的高度重视,帝王御制善书又促成了地方官员的应和行为。于觉世以浅白话语注释《感应篇》而作《感应篇赘言》,以及贾棠刊刻《感应篇图说》都是其中重要表现。借助善书,地方官员也将教化推行到清帝国边陲或化外之地。在清初华南地区恶劣的自然环境和复杂的族群关系中,于觉世编纂的《感应篇赘言》和贾棠刊印的《感应篇图说》充当了文化涵化(acculturation)和互动的重要媒介,其背后不仅以浅白的话语、开放的形态和超验的宗教性为支撑,而且借助于觉世的“现身说法”和贾棠的精心改造,成为因地制宜推动社会教化的资源。于觉世和贾棠等编印《感应篇》等善书,有效推动了王朝教化的同时,也增进了当时华南地区民众的国家认同,促成其从化外向化内的转变,实现了贾棠“以佐圣朝之大一统之盛业”的教化目的。作为地方基层官员的于觉世和贾棠,也被后世官绅当作地方循吏的典范来模仿,可见于觉世和贾棠对华南地区的影响。

[2]王有英.清前期社会教化研究[M].上海:上海人民出版社,2009.

[3]朱新屋.20世纪以来中国善书研究的回顾与展望[J].西华师范大学学报(哲学社会科学版),2014,(1).

[4]常建华.乡约的推行与明朝对基层社会的治理[A].朱诚如,王天有.明清论丛(第4辑)[C].北京:紫禁城出版社,2003.

[5]赵克生.明代地方社会礼教史丛论:以私修礼教书为中心[M].北京:中国社会科学出版社,2011.

[6]周振鹤.圣谕广训:集解与研究[M].顾美华,点校.上海:上海书店出版社,2006.

[7]戴肇辰.从公三录[A].刘俊文.官箴书集成(第8册)[M].合肥:黄山书社,1997.

[8]刘涤凡.道教入世转向与儒学世俗神学化的关系[M].台北:学生书局,2006.

[9]惠栋.太上感应篇集传[M].泰州正定王氏光绪二十五年刻本.

电与磁之间有着密切的联系。利用电磁理论,我国的工业、农业、医疗和国防等领域得到技术上的提升。我们更要深刻认识并应用电与磁的关系,为我国的现代化进步做出更大的贡献。

[10]谈迁.北游录[M].北京:中华书局,1960.

[11]朱日丰.增订太上感应图说[M].清同治年间刻本.

[12]李孝悌.清末的下层社会启蒙运动(1901—1911)[M].石家庄:河北教育出版社,2001.

[13]吴震.明末清初劝善运动思想研究[M].台北:台湾大学出版中心,2009.

[14]陈劢.太上感应篇注证[M].清光绪十六年刻本.

[15]游子安.从宣讲圣谕到说善书:近代劝善方式之传承[J].文化遗产,2008,(2).

[16]陈弘谋.陈榕门先生遗书(第10册)[Z].南宁:广西省乡贤遗著编印委员会,1944.

[17]薛所蕴.澹友台集[A].四库全书存目丛书(集部第197册)[M].济南:齐鲁书社,1997.

[18]张楷.(康熙)安庆府志[M].北京:中华书局,2009.

[19]游子安.善与认同:明清以来的慈善与教化[M].北京:中华书局,2002.

[20]王士祯.带经堂集·蚕尾续文[A].续修四库全书(集部第1415册)[M].上海:上海古籍出版社,2002.

[21]于觉世.太上感应篇赘言[M].民国元年刻本.

[22]杨际春.感应篇经史摘典养正评注[M].淮南书局光绪十四年刻本.

[23]丁灿.(雍正)故城县志[M].台北:成文出版社影印,1976.

[24]贾棠.故城贾氏遗稿·瞿瞿堂遗稿[M].清嘉庆十七年刻本.

[25]张岳松.(道光)琼州府志[M].台北:成文出版社影印,1967.

[26]海瑞.海瑞集[M].李锦全,陈宪猷,点校.海口:海南出版社,2003.

[27]夏征农.辞海·医药卫生分册[M].上海:上海辞书出版社,1989.

[28]刘小斌,郭世松.《景岳全书》对岭南医学之影响[J].新中医杂志,1988,(2).

[29]Catherine Bell.Printine and Religion in China:Some Evidence from the Taishang Ganying Pian.Journal of Chinese Religion,Fall,1992.

[30](日)酒井忠夫.中国善书研究(增补版)[M].刘岳兵,何英莺,译.南京:江苏人民出版社,2010.

【责任编辑:丁 一】

K249

A

1004-518X(2015)11-0127-07