颈动脉粥样硬化与脑梗死的相关性探讨

2015-06-01金涛

金 涛

颈动脉粥样硬化与脑梗死的相关性探讨

金 涛

目的 探讨颈动脉粥样硬化与脑梗死的相关性。方法 46例脑梗死患者为观察组;45例体检健康人为对照组, 采用彩超检测两组双侧颈动脉粥样硬化板块以及颈动脉内膜-中膜厚度、僵硬系数, 对比两组检测结果。结果 观察组患者颈动脉粥样硬化斑块检出率, 软斑、硬斑、扁平斑、混合斑、斑块内出血构成比均高于对照组, 两组对比差异具有统计学意义(P<0.05)。观察组患者双侧颈总动脉内膜-中膜明显增厚, 僵硬系数明显增高, 两组对比差异具有统计学意义(P<0.05)。结论 颈动脉粥样硬化与脑梗死密切相关, 临床要给予足够的重视。

颈动脉粥样硬化;脑梗死;相关性

近年来, 我国脑梗死发病率逐年上升, 临床经验指出,大部分的脑梗死和颈动脉斑块有关, 颈动脉粥样硬化是引起脑梗死的重要病理基础。本文选取2011年9月~2013年9月本院收治的46例脑梗死患者进行颈动脉粥样硬化与脑梗死相关性研究, 取得了一定的结果, 现总结报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2011年9月~2013年9月本院收治的46例脑梗死患者为研究对象, 为观察组, 其中男26例,女20例;年龄47~80岁, 平均年龄53.5岁;无脑梗死病史,经MRI或CT检查, 确诊为脑梗死;选取同期来本院体检健康的45例正常人为对照组, 其中男23例, 女22例;年龄44~78岁, 平均年龄50.2岁, 经MRI或CT检查, 排除脑梗死。两组一般资料比较, 差异无统计学意义 (P>0.05), 具有可比性。

1.2 方法 超声检查仪器:日本α-10彩色多普勒超声诊断仪, 探头频率7.5 MHz, 患者取去枕平卧或仰卧位, 伸展颈部, 头向一侧倾斜。由颈总动脉近心端由下而上扫查, 至分叉处, 颈总动脉和超声束平行, 纵向扫查结束后, 声束方向逆时针或顺时针旋转90°, 和血管长轴垂直, 显示血管横断面图像, 由下而上扫查。

纵向超声显像显示相对较低回声间两条细线状强回声,两线之间的距离是颈总动脉内膜-中膜厚度, 于颈动脉窦近端10 mm处和心室舒张末期冻结图像处进行测量, 连续测量3次, 双侧共测6次, 1 mm≤厚度<1.5 mm判定为颈总动脉内膜-中膜增厚[1]。

依据声学和形态学特征评价颈动脉粥样硬化斑块, 共分为脂质性斑块、纤维性斑块、钙化性斑块、混合性斑块以及斑块内出血。斑块表现纤维帽与血管壁外膜前缘垂直距离≥1.5 mm, 判定为斑块形成。

测量颈动脉窦近端15 mm内径, 并记录心电图, 利用超声回声跟踪监测患者安静状态下舒张压和收缩压, 波形稳定之后进行采集, 利用4个稳定波形计算得出颈动脉僵硬系数[2]。

1.3 统计学方法 采用SPSS17.0统计学软件进行统计分析。计量资料以均数±标准差( x-±s)表示, 采用t检验;计数资料采用χ2检验。P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组颈动脉粥样硬化斑块检出率及斑块构成比对比 观察组患者颈动脉粥样硬化斑块检出率, 软斑、硬斑、扁平斑、混合斑、斑块内出血构成比均高于对照组, 两组对比差异具有统计学意义(P<0.05)。见表1。

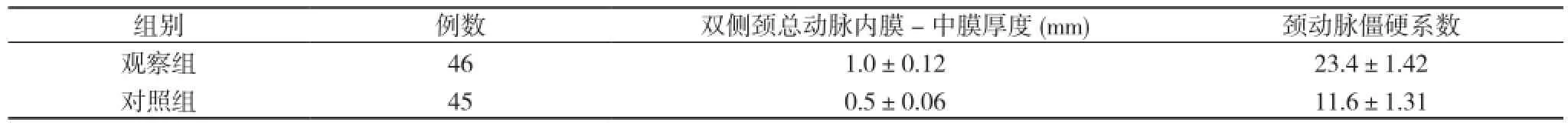

2.2 两组双侧颈总动脉内膜-中膜厚度以及颈动脉僵硬系数比较 观察组患者双侧颈总动脉内膜-中膜明显增厚, 颈动脉僵硬系数明显增高, 两组对比差异具有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表1 两组颈动脉粥样硬化斑块检出率及斑块构成比对比(%, n)

表2 两组双侧颈总动脉内膜-中膜厚度以及颈动脉僵硬系数比较( x-±s)

3 讨论

脑梗死临床致死率较高, 而颈动脉粥样硬化与脑梗死有着极为密切的关系。动脉粥样硬化多在颈动脉处病发, 尤其是颈总动脉分叉处, 其易受血流剪切力影响, 导致内膜损伤,进而形成斑块, 最终会引起血管闭塞或狭窄。颈动脉粥样硬化基本病理学改变主要有纤维斑块、内皮损伤、粥样硬化斑块以及脂纹形成等, 继发病理学改变则有斑块内出血、血栓形成、粥瘤形成、粥瘤样溃疡、斑块钙化等。早期动脉粥样硬化主要表现为脂纹形成、内膜下脂质沉淀以及内膜增厚。脂纹形时期, 内膜结构完整, 表面光滑, 血管腔血流动力学无明显改变, 临床不会无脑缺血症状, 在这个时期, 临床给予积极的药物治疗, 控制患者饮食, 即能有效控制病变[3]。一旦内膜损害, 纤维斑块会突向管腔, 此时, 单纯纤维斑块极有可能消退, 也有可能进展为混合性斑块。

本文以2011年9月~2013年9月本院收治的46例脑梗死患者(观察组)及同期来本院体检健康的45例正常人(对照组)为研究对象, 对比研究颈动脉粥样硬化和脑梗死的相关性。研究结果表明, 观察组颈动脉粥样硬化斑块检出率明显高于对照组, 且软斑构成比高于对照组, 硬斑和扁平斑构成比低于对照组, 这说明, 斑块的性质及其发展速度在一定程度上能反应患者脑血管的状态, 可以通过跟踪斑块的发展对患者进行跟踪随访。另外, 观察组患者双侧颈总动脉内膜-中膜明显增厚。双侧颈总动脉内膜-中膜厚度是动脉粥样硬化早期形态学指标, 其余冠状动脉、下肢动脉粥样硬化以及腹主动脉有着密切的关系, 同时也是脑梗死风险升高的主要标志, 本文研究结果显示, 观察组患者双侧颈总动脉内膜-中膜厚度高于对照组。动脉僵硬系数是评价动脉随心脏舒张、收缩而回缩或扩张的弹性特征指标, 其可以作为判断早期是否动脉粥样硬化的诊断依据, 本文研究中, 观察组的僵硬系数明显增高, 且高于对照组。

综上所述, 颈动脉粥样硬化与脑梗死存在着密切的关系,临床要及早诊断和治疗颈动脉粥样硬化病变, 从而有效降低脑梗死发生率, 意义重大, 值得应用。

[1] 邹积明, 韩超, 宇仁平.颈动脉粥样硬化及相关因素与脑梗死的关系.实用医学杂志, 2010, 26(18):3355-3356.

[2] 唐妍妍.脑梗死与颈动脉粥样硬化及相关危险因素分析.医学综述, 2012, 18(6):2728-2729.

[3] 邓姗, 余军红, 翁保慧, 等.颈动脉粥样硬化斑块形成的相关因素分析.医学综述, 2011, 17(24):3835-3836.

10.14163/j.cnki.11-5547/r.2015.08.046

2014-11-26]

450000 中国电子科技集团公司第二十七研究所门诊部