中学生专业心理帮助有效性、归因方式与心理污名关系

2015-04-03秦峰鸣高晓寒孙宏伟

秦峰鸣 高晓寒 孙宏伟

中国.潍坊医学院心理学教研室(山东潍坊)261053△通讯作者E-mail:unhw@wfmc.edu.cn

心理健康素养是指帮助人们认识、处理和预防心理障碍的知识和信念[1]。他不仅包括了公众对心理疾病的认识,它还包括公众对心理疾病和求助方法的态度。括6个成分:对心理问题的识别,对专业帮助的了解和态度,对非专业帮助的了解和态度,对发生原因的了解,对心理问题的态度和获取心理知识的渠道。专业帮助有效性、归因方式和心理污名是心理健康素养的重要组成。从这6个方面看去,心理健康素养重在强调后天因素对心理健康状况的影响,而我们所熟悉的心理健康素质重在强调先天因素[2]。

根据疾病控制和预防中心发现,世界范围内有4.5亿的公众在遭受心理问题的困扰[3],而只有一小部分公众会因为心理问题寻求帮助,然而拖延治疗的时间越长预后效果越差。拖延治疗甚至是不接受治疗的重要原因就是公众的心理健康素养还处在比较低的水平上[4],所以越来越多的学者投入到心理健康素养研究的行列中。

有关心理健康素养的调查研究和针对提高它的干预在国外较多,特别是澳大利亚的Jorm和Reavley两位学者对心理健康素养进行了大量的研究[4-6]。研究显示,美国、澳大利亚、德国等发达国家对心理健康素养水平要比不发达国家和发展中国家高,但只是程度上的差异[7]。在不同文化背景、年龄下,公众的心理健康素养也存在差异。相对于其他人群,心理疾病患者的照料者更加相信心理治疗是有效的[8]。干预起到的效果也得到了证实,如Skre等对在校学生的干预发现,干预组的被试会更加愿意寻求专业的帮助,女生和高年级的被试干预后的效果要好于男生和低年级被试[9]。

国内大部分的研究主要集中在与心理健康素养的构成之一-心理疾病污名的研究。研究发现,心理疾病污名对患者本人产生负面的影响,对于患者的家属也会产生附带的影响[10]。污名化还会阻碍公众寻求有效地帮助和获取相关的知识。在污名的研究中,我国学者还深入到了对内隐污名的研究中,研究结果显示,即使是心理服务者也存在心理疾病内隐污名[11]。

国内缺乏对心理健康素养体系整体的探索研究。本研究从对心理疾病的识别、污名化、心理疾病病因观和对专业帮助的有效性这4个方面进行了研究。国内的研究大多以高校在校生为研究对象,基本没有针对初中和高中这一阶段的研究,而这个阶段恰是成熟与幼稚冲突最激烈的阶段[12],心理上比较敏感,发生心理问题的可能性较大[13-14]。所以本次调查选取中学生为研究对象,了解他们的心理健康素养状况,为以后的研究提供依据。

1 对象与方法

1.1 对象

选取潍坊市3所初高中学校,采用分层抽样,每个学校每个年级各抽取1个班。发放问卷501份,回收有效问卷382份(76.2%)。男生182人,女生200人;初一59人,初二87人,初三77人,高一86人,高二73人,因发放问卷时,高三已经高考结束,所以没能收集。

1.2 方法

1.2.1 一般资料包括性别、年龄、年级、有无兄弟姐妹等人口学资料。

1.2.2 知识测量只含有一个题目,根据短文描述来判断主人公的主要问题,目的是来测查被试能否正确的区分心理疾病和其他疾病。

1.2.3 污名量表改编自佐斌学者的自我污名量表以及知觉的公众量表[15],分3个维度:公众污名、个体污名和自污名,共15个条目,采用5点计分方法,其中1、3、5、6、8和9这6个条目为反向计分,得分越低,污名化越高,其余9条为正向计分,得分越高,污名化越高,各分量表内部一致性系数为0.81。

1.2.4 心理疾病病因观问卷是引用的高文臖学者在其博士论文中编制的,他把各种影响因素归结为内部和外部两种原因,因此问卷也包含两个部分:内部归因和外部归因,内部归因分问卷包括3、4、5和9四个条目,外部归因分问卷包括1、2、6、7和8五个条目,共包含9个条目,问卷不单测查了个体的归因方式,还进一步测查知觉的公众归因方式。采用Likert 5计分方法,各部分内部一致性系数达0.7[16]。

1.2.5 专业心理健康服务有效性问卷采用高文臖学者的版本,包含5个条目,采用Likert 5计分方法,得分越高对专业心理健康服务越认同,内部一致性系数为0.7[16]。

1.3 统计处理

采用SPSS 17.0统计软件,进行各种统计描述、相关分析、t检验和回归分析。

2 结果

2.1 一般资料的描述分析

85.1 %的被试能够正确的判断为心理问题,6.5%的被试认为是短文中的主人公是过度疲劳,6.4%的被试认为主人公出现了其他的问题。经卡方检验分析得出,在性别、居住地和有无兄弟姐妹这些人口学资料上不存在显著性差异,年龄在经单因素方差分析后也得到了相同的结果。污名、归因观和专业帮助认同度3个量表及各个维度在人口学资料上也不存在显著差异。

表1 心理健康素养量表的t检验(±s)

表1 心理健康素养量表的t检验(±s)

注:*P<0.05,**P<0.01,下同

项目错误识别组正确识别组t污名公众污名19.89±3.9020.92±3.53-2.020*个体污名3.80±1.954.33±2.05-1.782自污名15.45±6.8714.90±6.110.602总分39.13±10.1740.15±8.58-0.802个体归因个体外源14.02±2.6713.80±3.110.497个体内源11.77±3.6111.33±3.280.899总分25.79±4.6025.13±5.180.885公众归因公众外源14.28±2.7914.40±3.53-0.281公众外源14.00±1.1513.41±3.530.864总分28.28±9.5427.82±5.230.518个体有效性17.86±4.3219.85±4.24-3.231**公众有效性19.13±4.0020.06±3.92-1.589

污名化测查,公众污名、个体污名和自污名这3个维度的均值和标准差依次为(20.72±3.61、4.23±2.04、14.88±6.25)。量表的总得分和总标准差为(39.83±8.89)。

归因观变量,个体内部、外部归因及归因总分均值和标准差分别为(11.43±3.37、13.82±3.04、25.25±5.10),知觉的公众内部、外部归因及归因总分均值和标准差分别为(13.50±4.57、14.37±2.77、27.87±6.03)。

专业心理帮助的认同度也分为个体认同度和知觉的公众认同度及总有效性,它们的均值和标准差分别为(19.58±4.30、19.96±3.93、39.70±7.44)。

2.2 心理健康素养各维度变量的t检验

把对短文中主人公的主要问题的正确判断与否进行划分组别,正确判断为1组,错误判断为2组,进行独立样本t检验只有个体有效性(t=-3.23,P=0.001)和公众污名(t=-2.02,P=0.04)差异存在统计学意义,其余各个量表及维度上则没有显著差异,见表1。

2.3 心理健康素养的相关分析

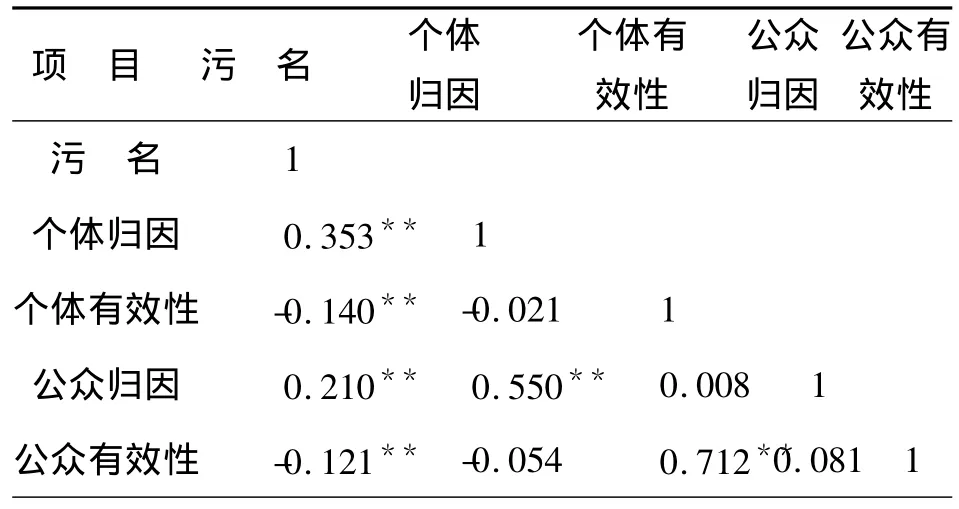

将污名化问卷、心理疾病病因观问卷和专业心理健康服务有效性问卷原始分以及各问卷分问卷原始分全部转换为Z分数,再对其进行Pearson相关分析。

结果显示,各个量表间除了个体归因与个体有效性和公众有效性以及公众归因和公众有效性间不存在相关,其余各量表间都存在显著相关,见表2。量表的各个维度大部分也存在相关,见表3。

表2 心理健康素养各量表的Pearson相关(r)

表3 各维度之间的Pearson相关(r)

2.4 污名化的回归分析

在进行了相关分析之后,为进一步确定各个变量间的关系,所以在各变量转化成Z分数后,以污名化为因变量,以有显著相关的变量为预测变量进行了回归分析,列表只显示了有显著预测作用的变量,见表4。

表4 污名化的回归分析

3 讨论

本研究调查结果显示,心理健康素养的各构成要素间不存在显著差异,而这与国外的研究结果有所不同。在澳大利亚,Jorm等的研究发现,女性的心理健康素养水平要比男性的高,加拿大Wang等的研究显示,女性有关抑郁症的知识要比男性多,并且会更少的采取酗酒来缓解压力[17]。而我国学者高文臖却得到了与本研究相一致的结果,但是他还得到了,在不同人群中心理健康素养存在差异[16]。造成研究结果不同的原因可能是研究的对象不同,也有可能是被试的数量不足,或者地域不同文化的不同。

污名与各个维度及问卷存在显著的相关,说明污名在心理健康素养的构成中意义重大,这也是国内较多的以污名化作为研究重点的原因。无论是外部归因还是内部归因青少年对心理疾病的污名化程度依然很高,表明即使他们了解心理疾病发病原因他们仍然对心理疾病患者有很强的抵触心理。这就要求在对公众进行心理教育或者干预时,重点不是在宣传心理疾病发病原因上,而是如何改变他们的态度上。污名化程度高,公众就会更少的寻求帮助,同时他们对专业心理帮助的认可度就会低[18]。污名各个维度之间也是相通的,当公众知觉到的污名严重时,他的个体污名和自污名也会相对严重,这说明改善公众的污名化水平重要的是要改变整个的社会意识,进而促使公众自身对心理疾病和心理帮助的正确认识。国外研究发现认同威胁的各种因素在污名产生的过程中起着重要的作用[19]。而国内研究还显示自尊和群体认同对自污名的形成中也存在一定的影响[15]。

内部归因与公众有效性存在显著的负相关,而与个体有效性不存在显著的负相关,可能的原因是个体都有自我保护意识,都想维持自己在公众面前的良好形象。个体把发病原因归结于内部原因时,他们会更认为心理疾病患者是不可治愈的,也就对专业心理帮助持消极的态度。

心理疾病患者数量在不断的增加,但是就诊量却远远小于患病量,或者是拖延救治,其中一个重要原因就是很多心理疾病常发病于中学阶段,中学生的心理健康素养水平却比较低[4],表现在,一方面不能正确识别心理疾病,不知道如何寻求帮助,另一方面中学生的污名化水平相对较高,羞于让其他人知道自己的问题。而且心理健康素养在提高中学生的心理弹性、自我效能感方面也有重大意义[20]。所以提高中学生的心理健康素养对于提高整个社会的心理健康水平至关重要。

[1] 路平.心理健康素养研究述评[J].心理研究,2013,6(1):8-13

[2] 梁宝勇.关于心理健康素质及其结构的思考[J].心理与行为医学,2004,2(4):577-581

[3] Azadeh Sayarifard,Laleh Ghadirian.Mental health literacyin Iran:An urgent need for a remedy[J].International Journal of Preventive Medicine,2013,4(7):742-743

[4] Jorm A F.Mental health literacy:Empowering the community to take action for better mental health[J].American Psychologist,2012,67(3):231-243

[5] Reavley N J,Jorm A F.Recognition of mental disorders and beliefs about treatment and outcome:Findings from an australian national survey of mental health literacy and stigma[J].Australian and New Zealand Journal of Psychiatry,2011,45(11):947-956

[6] Reavley N J,Jorm A F.Stigmatizing attitudes towards people with mental disorders:Findings from an australian national survey of mental health literacy and stigma[J].Australian and New Zealand Journal of Psychiatry,2011,45(12):1086-1093

[7] Rüsch N,Angermeyer M C,Corrigan P W.Mental illness stigma:Concepts,consequences,and initiatives to reduce stigma[J].European Psychiatry,2005,20(8):529-539

[8] Simmons M B,Hetrick S E,Jorm A F.Experiences of treatment decision making for young people diagnosed with depressive disorders:A qualitative study in primary care and specialist mental health settings[J].BMC Psychiatry,2011,11(1):194

[9] Ingunn Skre,Oddgeir Friborg,Camilla Breivik,et al.Aschool intervention for mental health literacy in adolescents:Effects of a nonrandomized cluster controlled trial[J].BMC Public Health,2013,13:873-888

[10] 李强,高文臖.心理疾病污名影响研究与展望[J].南开学报:哲学社会科学版,2009,4:123-132

[11] 王晓刚,尹天子,黄希庭.心理疾病内隐污名述评[J].心理科学进展,2012,20(3):384-393

[12] 张海霞,张涛.论青少年心理健康状况的影响因素[J].教育与教学研究,2010,24(2):26-28

[13] 王海涛,李辉,浦昆华.初中生家庭功能和社会适应性[J].中国健康心理学杂志,2013,21(1):120-122

[14] 张晓娟.儿童青少年心理健康状况及其影响因素[J].中国健康心理学杂志,2013,21(6):959-961

[15]佐斌,艾传国.群体认同、自尊和心理疾病污名的关系[J].应用心理学,2011,17(4):299-303

[16] 高文臖.心理健康学识、感知风险与专业心理求助关系研究[D].天津:南开大学,2012

[17] Daniel Fu Keung Wong,Angus Yuk Kit Lam,Ada Poon,et al.Gender differences in mental health literacy among Chinese-speaking Australians in Melbourne,Australia[J].International Journal of Social Psychiatry,2011,58(2):178-185

[18] 徐双清.心理障碍污名对大学生心理求助影响的机制研究[D].浙江:宁波大学,2010

[19] Major B,O'Brien L T.The social psychology of stigma[J].Annu Rev Psychol,2005,56:393-421

[20] 孙晨哲,吴培博.初中生学校归属感、自我价值与心理弹性的相关研究[J].中国健康心理学杂志,2011,19(11):1352-1355