辽宁省食品安全犯罪的主要特征与防控对策研究

2015-03-09吴富丽

吴富丽

(渤海大学经法学院,辽宁锦州 121000)

经过长期的努力,我国已经形成了比较完整的食品安全保障体系,但当前我国的食品安全形势仍然不容乐观。全面了解食品安全犯罪、准确把握食品安全犯罪的现状、分析犯罪成因并制定防控对策是加强食品安全保障工作的当务之急。本研究以辽宁省2014年审理的61个食品安全犯罪案件的一审判决书为样本,对辽宁省的食品安全犯罪进行了分析和研究,以期为准确认识食品安全犯罪、制定有针对性的防控对策提供参考。

1 辽宁省食品安全犯罪的基本情况

2014年辽宁省各级法院共审判食品安全犯罪案件61 件,涉案85 人(表1)1数据来源于2014年辽宁省各级人民法院食品安全犯罪案件一审判决书,中国裁判文书网(http://www.court.gov.cn/zgcpwsw/)。。从地区分布来看,遍布辽宁省的11 个市;从犯罪危害的程度看,61 件案件均未引起重大食品安全事故,未造成人身伤亡等严重后果,涉案食品数量1 000kg 以上或案值金额达到1 万元的案件12 件,占案件总数的19.7%。与2013年的案件相比,案件的涉案金额、危害程度均有所下降。

表1 2014年辽宁省食品安全犯罪类型

2 辽宁省食品安全犯罪的主要特征

2.1 犯罪行为主要发生在畜禽养殖、加工及保健品销售环节

辽宁省食品安全犯罪行为的发生领域比较集中,主要表现在生产的投入品存在违禁问题和违规使用不安全的原料进行加工。生产、销售不符合安全标准食品的犯罪全部表现为收购、加工、出售病死畜禽及其制品的行为。生产、销售有毒、有害食品的犯罪行为主要是销售含有禁用成分的保健品,有24 件,占该类型犯罪案件总数的69%。用工业原料生产豆制品的案件共计有8件,占23%;用工业原料生产肉制品的案件有2 件,占5%;随着近年来社会各界对瘦肉精认识的加深,使用瘦肉精喂养肉牛案件较少,仅有1 件,占3%。

2.2 犯罪主体特征明显

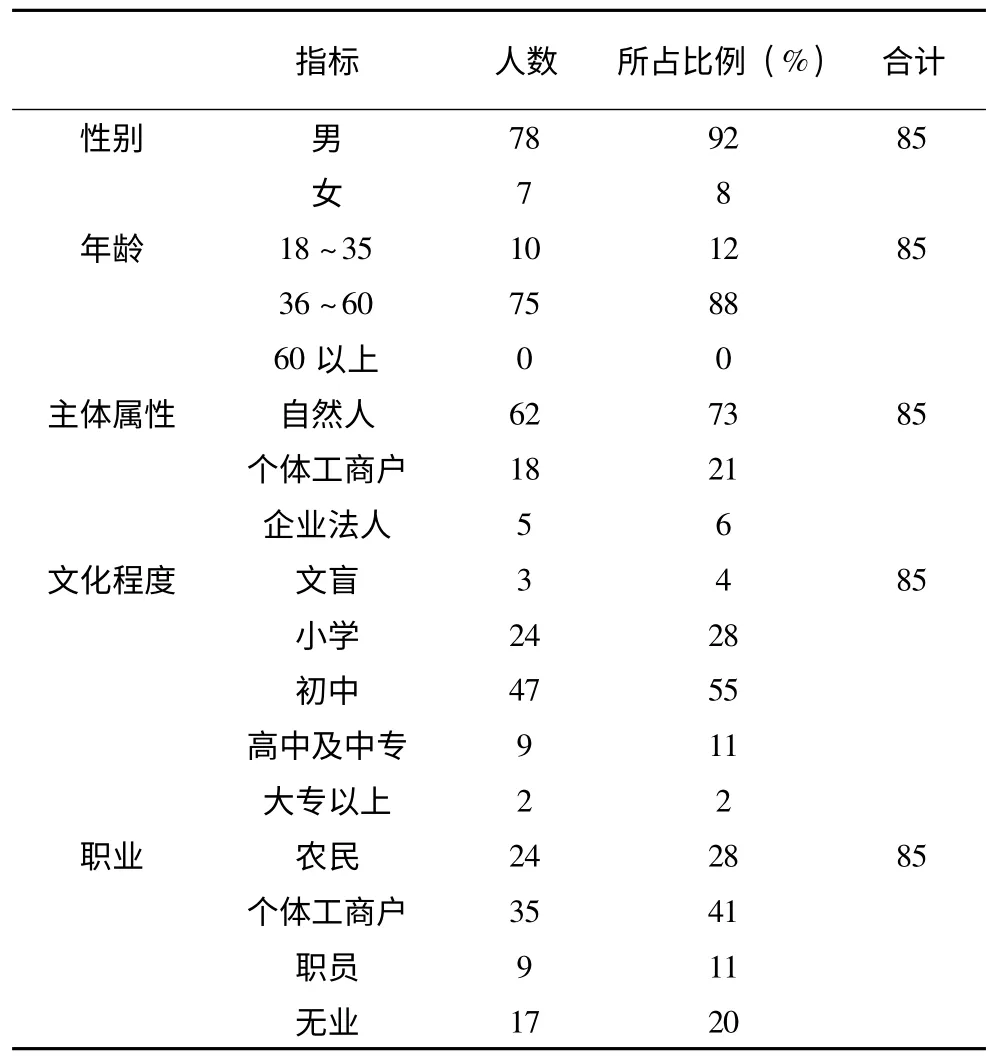

辽宁省食品安全犯罪主体男性多、女性少;中壮年犯罪人多、青少年及老年犯罪人少;文化程度偏低;农民、无业者以及个体经营者占比较高(表2)。

2.3 犯罪的组织化程度低

自然人犯罪多、单位犯罪少。在全部案件中,共同犯罪有14 件,占全部案件的23%。从犯罪的组织情况来看,主要以简单共同犯罪为主,组织化程度普遍不高。发生在生产、销售不符合安全标准食品的一些犯罪中,已经形成了生产、加工、运输、收购与销售不符合安全标准食品的犯罪链条。

表2 食品犯罪主体特征

2.4 生产、销售有毒、有害食品犯罪案件比较突出

从犯罪的类型特征来看,生产、销售有毒、有害食品犯罪案件比较突出,生产、销售不符合安全食品的犯罪占比也比较大,而食品监管渎职罪尚未有已决案件出现。在61 件食品安全犯罪案件中,生产、销售有毒、有害食品犯罪案件有35 件,占案件总数的57%;生产、销售不符合安全标准的食品犯罪案件有26 件,占案件总数的43%。

2.5 刑罚适用标准不一,地区间差异较大

第一,实刑适用少、缓刑比例高。在涉案的85 人中,被适用缓刑的有52 人,占比高达61%,尤其是在生产、销售有毒、有害食品犯罪案件中,缓刑的适用比例更是高达76%,缓刑适用比例明显偏高。第二,刑罚适用标准不一,地区间差异较大。如同样是由销售含有禁用药品成分的保健品行为构成的犯罪,在涉案金额、数量基本相同的情况下,有的地区是主刑刑期长、罚金数额低,如判处有期徒刑1年缓刑2年并处罚金1 万元,有的地区则是主刑刑期短、罚金数额高,如判处有期徒刑10 个月缓刑1年并处罚金3 万,这样的差异在罚金刑的适用中更为明显。第三,罚金数额的确定不够规范,自由裁量空间过大。如在某法院同一名法官审理的2起销售含有禁用成分的保健品的犯罪案件中,对于销售数量、金额大体相同的案件,被告人均有自首情节,主刑均为有期徒刑8 个月,但被告人甲被判罚金5 000 元、被告人乙被判罚金3 万元。在犯罪量刑情节基本相同的2起案件中,罚金数额存在如此之大的差异不尽合理。

3 当前食品安全犯罪的原因分析

食品安全犯罪涉及因素可归为两类:个体因素和制度因素。

3.1 个体因素

从个体方面来看,行为人实施食品安全犯罪既与其不完全知晓问题食品的严重后果有关,也与其为牟取利润铤而走险的侥幸心理有关。

3.1.1 对犯罪危害性认识不足 袁春湘等[1]认为,造成食药安全问题的因素可以归结为无知和无良两种,无知主要是缺乏基本的文化素养和食药安全知识所致,无良则是犯罪行为人的漠视社会责任和法定义务,故意不诚信的行为。前述61 件案件的犯罪人整体文化程度偏低,他们对食品安全的危害性普遍认识得不够全面和深刻,这在对病死畜禽进行加工与销售案件中表现尤为明显。调查中有近80%的人认为这样的食品吃了也“没什么大不了”、“死不了人”。与此同时,缺乏食品安全知识也是导致犯罪的重要原因,在销售添加禁用成分保健品的案件中,犯罪人普遍对保健品的成分缺乏科学的认识,有90%的犯罪人表示并未认真核对保健品的成分信息和质量认证信息等就冒然进行了销售,最终导致了犯罪的发生。

3.1.2 贪利动机比较突出 有些案件中,犯罪人在自家饲养的畜禽病死后,出于减少经济损失、避免家庭经济状况恶化的考虑,出售病死畜禽构成了犯罪。还有一些案件中,犯罪人是为了非法获取暴利,而不顾后果地实施了涉案食品数量巨大、案值金额巨大、危害范围广泛的食品犯罪。有近2/3 的犯罪人承认追求不当经济利益的贪利性动机是他们犯罪的重要原因。

3.1.3 逃避打击的侥幸心理较强 面对大量存在的食品安全违法犯罪行为,行为人容易产生“法不责众”的错误认识,再加上食品安全犯罪的隐蔽性强、犯罪黑数大等原因,行为人的侥幸心理会不断得到强化,最终导致其去实施犯罪。一旦罪行暴露,他们还常常觉得是自己“运气不佳”,虽然最终能够认罪、悔罪,但内心仍多少有些委屈和无奈。在调查中,具有这种心理的犯罪人占比将近70%。可见,逐步形成的逃脱刑事处罚的侥幸心理也是导致食品安全犯罪发生不容忽视的重要因素。

3.2 制度因素

3.2.1 食品安全监管难度大,监管效能有待提高在我国的食品生产中存在主体众多、规模参差不齐、分布范围广泛等特点,监管难度非常大。近些年来,我国已经逐步建立起了比较完整的食品安全监管体系,2013年我国还通过组建国家食品药品监督管理总局、转变机构职能等方式,对食品安全监管机制进行了改革,可解决原来多头监管、易留漏洞的问题,有利于监管效能的发挥,但是,由于检测设备不完善、技术装备落后、监管人员执法能力有待提高等因素的制约,食品安全违法犯罪的效能亟需提高。

3.2.2 食品安全保障机制不够完善,违法犯罪控制难度大 目前,我国已经形成了由食品安全标准制定与检测、风险评估与预警、问题食品召回、食品安全事故报告与处置制度等组成的食品安全保障机制,但在某些领域,尤其在具体操作中还存在不完善之处。如病死畜禽的无害化处理制度虽已确立,但在实际操作中监管难度大、监管范围比较有限,把病死畜禽加工出售的犯罪发案率非常高,几乎绝大多数的生产、销售不安全标准食品的犯罪均属这一类型。如何使得现有机制充分发挥控制犯罪的效能,如何进一步完善相关的保障机制,是需要深入研究和探讨的问题。

3.2.3 行政监管与刑事司法衔接不畅,刑罚适用需要规范 左德起[2]指出,司法实践中存在食品安全涉嫌犯罪案件难以移交追究刑事责任的问题。现实中食品安全涉嫌犯罪行为大多被执法者运用行政手段进行规制,对违法者追究刑事责任处以刑罚的少。近年来,各地行政机关和司法机关建立的联合执法机制,能在一定程度上避免这一问题,如2014年辽宁省食品药品监管部门开展了保健食品“四非”专项打击,有大量案件移交刑事司法机关处理,这是此类案件在食品犯罪案件中占据较大比重的重要原因。可以说联合执法机制在食品安全犯罪的专项整治中效果明显,但其运行的常规性则明显不够,难以实现对犯罪的持续打击和控制。此外,在刑事司法过程中存在着缓刑适用比例高、禁止令适用范围小、罚金数额标准不一等问题,这些问题的存在会助长行为人的侥幸心理,影响犯罪防控的效果。

4 食品安全犯罪的防控对策

4.1 加强食品安全宣传教育,提高个体食品安全意识、法律意识和责任意识

为了更好地防控食品安全犯罪,政府应当加大对食品安全宣传的投入,进一步加大宣传力度,通过常规化的媒体宣传、知识宣讲、发放手册、组织培训等多种方式加强对食品生产者、销售者的教育与培训,切实提高他们的食品安全知识水平、法律意识,激发他们的社会责任感,降低因为无知、无良而犯罪的可能性。

4.2 分类防控、区别对待、对症下药

对于病死畜禽加工、销售中的犯罪,建议完善病死畜禽无害化处理机制,通过发放补贴、办理保险等激励机制调动畜禽饲养人对病死畜禽进行无害化处理的积极性、主动性和自觉性;对于豆制品领域的犯罪,建议通过加强对豆制品的质量检测、取缔非法加工点等方式来进行防控。

4.3 完善举报机制,协同防控犯罪

食品安全犯罪具有隐蔽性、分散性等特点,要及时发现、查处案件,降低犯罪黑数,仅仅依靠监管机关是不够的,必须充分调动社会力量参与监督。按照国家的统一部署,各地已经相继建立了食品安全违法犯罪举报机制,通过有奖举报的方式充分调动社会力量参与犯罪的防控工作。应该说,这一措施是有针对性的、有成效的,但是由于宣传力度不够,举报电话的知悉范围不广等原因,通过举报查获的犯罪案件仅占案件总数的1/3 左右,有奖举报制度的实际作用发挥得还不够充分。为大幅度降低食品安全犯罪的黑数,必须通过多种渠道和途径加大宣传力度,实现举报电话人人皆知,形成举报光荣、违法犯罪“人人喊打”、“人人敢打”的有利氛围。同时,在防控犯罪中,要通过常规化的协同执法、共享信息、业务交流等方式,实现行政执法与刑事司法的有效衔接,确保已经知悉的犯罪案件依法做出刑事处罚,以充分发挥刑法控制犯罪、打击犯罪的作用。

4.4 改进刑事司法,取得防控实效

在食品安全犯罪案件的司法过程中,要准确适用法律,统一司法标准,严格依法惩罚犯罪、打击犯罪。为此,首先要限制缓刑的适用,扩大禁止令的适用范围。在前述案件中,缓刑比例高达61%,当然其中有犯罪情节轻、认罪悔罪态度好等因素,但是过多适用缓刑会导致民众对食品安全犯罪严重性的认识发生偏差,难以起到应有的刑罚适用效果。同时在缓刑的52 人中,仅有2 人被宣告禁止从事食品生产、销售及相关活动的禁止令,适用范围过小。缓刑禁止令可以在一定时期内剥夺犯罪人从事食品行业活动的资格,对于犯罪的预防是非常有针对性的措施,其适用范围应得到扩大。其次,发布量刑指导意见,规范并细化罚金刑的适用。当前食品安全案件,罚金刑的适用缺乏统一的标准,案件事实和情节相似的案件,罚金数额差异较大,这需要通过发布量刑指导意见来予以避免和解决。同时,还应该注意罚金数额不宜过低。前述案件中,有的生产、销售有毒、有害食品罪的案件判处的罚金数额仅为1 千元,这一数额甚至比行政罚款2 千元的最低额还低,如此适用罚金刑难以有力遏制犯罪人的贪利动机,无法有效发挥惩罚犯罪、预防犯罪的作用。

综上,食品安全犯罪的防控任重而道远,需要以法律为依据,通过完善的机制建设和制度保障,举国家、社会、个人之力协同配合、多管齐下,方可见成效。

[1]袁春湘,丁冬,陈冲.我国食品药品安全犯罪的治理——2008—2012年全国法院审理食药犯罪案件的统计分析[J].人民司法,2013.19:50.

[2]左德起,林慧.从食品安全法实施中看刑事责任的完善[J].中国公共安全,2009,2:145.