基于农村土地征收视角的我国粮食安全研究

2015-03-09曲颂,夏英

曲 颂,夏 英

(中国农业科学院农业经济与发展研究所,北京 100081)

粮食是维持人类生存的必需生活资料,我国是拥有13 亿人口的粮食消费大国,保障粮食安全是关系国民经济发展和社会稳定的全局性重大战略问题。随着工业化、城镇化的加速发展,建设用地需求激增,农村土地征收成为扩大建设用地规模的主要手段。一方面土地征收带来耕地减少、劳动力迁移、区域格局改变和种植结构调整等问题,对粮食生产的束缚日益突出,持续保障粮食安全正面临严峻挑战;另一方面,土地征收推动了城镇化和经济发展,改变了城乡人口结构,间接地促进粮食生产。本研究在分析我国农村土地征收制度背景的基础上,重点研究土地征收对粮食安全所产生的影响,并提出土地征收与粮食生产协调发展的相关建议。

1 我国农村土地征收制度的历史背景

土地征收是指政府为了满足公共利益的需要,利用国家权力,依照法定程序,强制取得他人土地所有权并给予合理补偿的行政行为[1]。土地征收是一种土地公共取得制度,普遍存在于世界各国法律中,是为保障公益性建设项目获取土地所必需的手段。在我国,土地征收指国家强制获取农用地,土地所有权属发生转移,土地用途发生改变的过程。我国的土地征收政策始于新中国成立初期,伴随经济社会发展经历了四个阶段的演变,每次演变都对粮食安全产生一定的影响。

1.1 萌芽阶段(1949—1957年)

新中国刚成立的一段时间,整个国家的社会和经济发展缓慢,征收土地的情况较少。1954年之前,农村土地所有制是混合所有制,虽然国家将土地收归全民所有和集体所有,但更多的还是归农民私人所有。随着经济的逐渐恢复,建设用地的需求不断增加,国家开始重视农用地转为建设用地的现象,出台了《国家建设征用土地办法》,以及在我国第一部宪法中肯定了国家建设对土地的征用。由于当时的人均占有耕地数量较多、种粮劳动力较为富余,土地征收对粮食生产影响较小。

1.2 调整阶段(1958—1981年)

随着国家建设与社会主义改造的突飞猛进,我国进入工业建设热潮,建设用地审批权限相对宽松,土地征收现象严重,也开始出现土地被征后大量浪费。为此,国务院修订了《国家建设征用土地办法》强调征收土地,应该尽量调剂使用国有土地,不能调剂的或者调剂以后对农民的生产和生活造成影响的,应该给予合理补偿。另外,该办法扩大了土地征收的范围不仅包括农民私有土地,还包括农业合作社集体所有的土地。然而,由于该时期对征地审批流程缺乏严格审查机制,曾造成征地行为一度混乱失控,大量优质耕地被侵占。为此,国家出台相关规定,要求建设单位在征收土地时必须严格按照征地审批制度执行,认真办理征地手续[2]。对于早征迟用、多征少用和征而未用的土地,应退还给生产队,杜绝耕地浪费行为。

1.3 推进阶段(1982—1997年)

党的十一届三中全会将工作重点转移到社会主义现代化建设上来,经济得到迅速发展。随之城市和农村的建设用地需求激增,征地热潮再次掀起。为了适应新条件下经济发展的要求,1982年5月《国家建设征用土地条例》出台,进一步明确土地征收的性质和作用。该条例第四条强调了征地的强制性,规定国家因建设征收土地,被征地社队的干部和群众应当服从国家需要,不得妨碍和阻挠。第五条规定了土地征收后所有权和使用权不再归农村集体和农民所有,而是所有权归国家,使用权归用地单位。新的土地条例体现了计划经济时期土地征收的强制性,突出了工农业“剪刀差”、耕地为城市建设服务的特点[3]。

1.4 改革阶段(1998年—至今)

国家社会经济持续高速发展,城镇化进程不断加快。基于各地征地热潮持续升温,耕地面积锐减,国家开始重视耕地保护,严格控制征地的范围。1998年《土地管理法》修订出台,其对“土地用途管制”和“耕地占补平衡”制度进行明确规定,“国家实行土地用途管制制度,严格限制农用地转为建设用地”;以及将“占用耕地与开发复垦耕地相平衡”纳入土地利用总体规划编制原则之一,2004年新《土地管理法》也再次强调这些规定。新阶段的土地征收政策标志着立法理念发生很大转变,从农用地为建设用地服务的理念转为保护耕地的理念上来,缩小征地范围,保障耕地数量。

2 农村土地征收对我国粮食安全的影响分析

2.1 土地征收对粮食安全的直接影响

2.1.1 耕地面积减少,质量下降

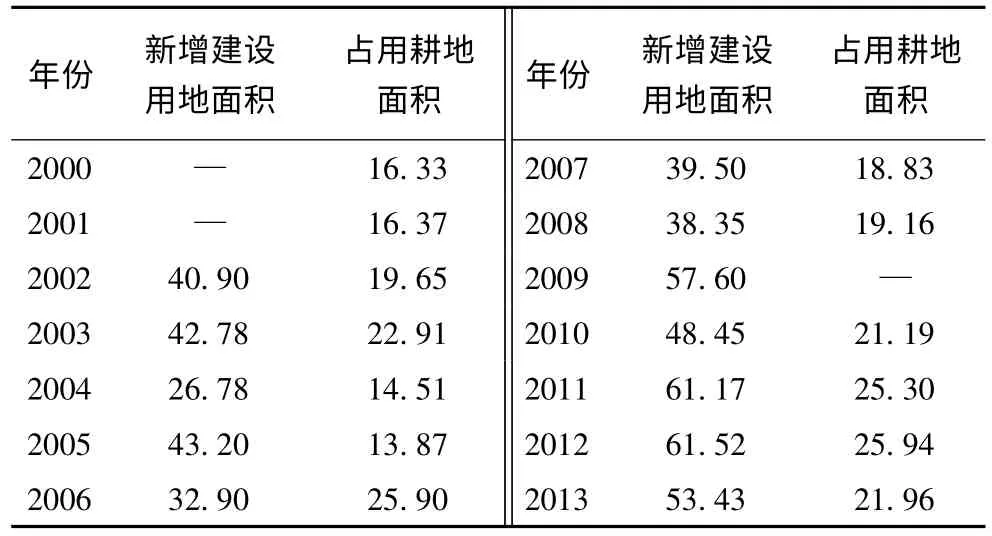

我国土地征收经历的几次热潮,为城镇发展提供用地空间的同时,占用了大量耕地,且大多是优质高产良田。据统计,2002—2013年间,全国建设用地年均增加45.55 万hm2,特别是2010—2013年,全国建设用地年均增加56.14 万hm2。相应地,2000—2008年因非农建设占用耕地167.53 万hm2,年均减少18.61 万hm2;2010—2013年,非农建设占用耕地增加到23.60 万hm2/年(表1)。由此可见,我国城市建设用地的规模仍在不断扩大,耕地转为建设用地的压力也随之加大。虽然我国实行“占一补一”和“先补后占”的耕地占补平衡政策,通过土地整理、复垦等方式补充耕地,保障耕地保有量和耕地总量动态平衡。但实际操作中,许多地区可供开发的宜耕荒地已所剩无几,为了实现占补平衡,将不具备开发条件的荒地加以开垦,表面上增加耕地数量的目标实现了,但复垦整治后耕地的质量却无法达到种粮的要求。仅就灌溉设施一项指标来看,2004年建设占用耕地中有灌溉设施的占72%,而补充耕地中有灌溉设施的仅占34%,这种“占优补劣”的结果导致优质耕地数量持续减少,严重削弱了我国粮食生产能力。

表1 全国新增建设用地面积及占用耕地面积(2000—2013年)单位:万hm2

2.1.2 失地农民数量增加,种粮劳动力素质降低

农村土地征收在占用大量耕地的同时,也造成大批农民因失去土地承包经营权而退出粮食生产。据2006年农业部公开的数字推算,每年农村正常被占用的土地达到26.7 万hm2,其中大约有13.3 万hm2是征收农民的耕地,保守估计每年大约有100 多万农民丧失耕地。2011年社科院公布中国失地农民总量达4 000 万~5 000 万左右,而且仍以每年约300 万人的速度递增,预计2030年将增至1.1 亿人。目前,我国的农村劳动力已从2001年的3.65 亿减少到1.86 亿。种粮劳动力的减少,导致粮食生产的人工成本大幅升高,2003年种粮的人工成本在40~60 元/d,2013年大约涨到了200 元/d,一些大城市甚至涨到400 元/d[4]。粮食生产成本的迅速增加,降低了农民种粮的收益。此外,退出农业生产转移到非农产业或城镇的农民往往是有知识、有文化的青壮年劳动力,只剩下妇女、儿童和老人留守农村,造成农业劳动力主体弱化、结构性短缺及素质下降,致使一些地方无人种粮,不会科学种粮,严重影响粮食的生产能力和创新能力。

2.1.3 粮食生产比较收益低,农民种粮积极性不高

土地征收多发生在经济水平高、非农产业发展快的地区,失地农民转移就业后,其收入往往比从事农业生产高,在比较利益的驱使下,种粮农民的生产积极性大大下降,农地荒芜现象严重,导致粮食呈减产或停滞趋势。例如,华南和东南沿海地区是我国传统的农业高产地区,同时也是经济发展保持较高增长速度的地区,但近年来由于种粮比较收益下降,粮食产量呈不断下降态势,耕地季节性撂荒现象严重,导致这些地区由粮食盈余变为大量输入,加大了粮食生产的压力[5]。另外,随着经济发展水平提高,城乡居民不断增加对一些营养价值高的经济作物的消费需求,这也使得农民种粮无利可图,导致其改变种植结构,多种植经济作物而导致粮食减产。

2.1.4 粮食生产格局发生改变,区域性供需矛盾突出

我国共有1 735 个县(市、旗),其中800 个产粮大县(市、旗)所产粮食占全国粮食总产量的78%以上,在保障国家粮食安全方面起到了举足轻重的作用[6],但这些产粮大县又以农业生产为主,大多数是工业弱县、财政穷县。土地征收可以带来巨额的增值收益,诱使面临财政困境的产粮大县,有动力效仿工业化、城镇化发展路径,以征地实现经济的快速增长,这就导致产粮大县的耕地数量和粮食产量迅速下滑,粮食生产重心逐渐由南向北转移。从粮食主产区情况来看,目前在国家确定的13 个主产区中,只有5个省份能稳定输出粮食(黑龙江、吉林、内蒙古、河南、安徽),5 个省份略有盈余(江苏、山东、江西、湖南、河北),而辽宁、湖北、四川已成为缺粮省,供需缺口逐年扩大,历史上长期形成的南粮北调格局演变成北粮南调,粮食区域性供需矛盾十分突出[7]。

2.2 土地征收对粮食安全的间接作用

我国的土地征收为工业化和城镇化提供必需的发展空间,推动了经济发展和城镇化进程,带来了城乡社会结构的变革,因而对粮食安全也有间接的促进作用。首先,大量的农村劳动力转移到城市,有利于发展耕地规模经营。耕地的集约化、规模化经营是粮食生产的必然趋势,当前我国粮食生产的规模化经营,主要受两大因素制约,即耕地数量有限和农业劳动力数量庞大。土地征收造成种粮的比较收益低下,诱使大量劳动力放弃土地从事非农产业,因此在耕地有限的情况下,转移农业剩余劳动力,有利于实现耕地的集中、规模经营;其次,失地农民进入城镇生活,其消费特征发生变化,一定程度上会减少粮食需求。失地农民向城镇居民转变,其消费层次提高,增加对高营养、高附加值产品的需求,选择其他可替代粮食的产品消费[8],因而失地农民膳食结构的改变在一定程度上可减少对粮食的消费需求,缓解粮食生产的压力。

3 土地征收制度下保障我国粮食安全的对策

3.1 确保耕地数量和质量,促进规模化经营

当前我国粮食生产仍然主要依靠播种面积和劳动力投入,因此在满足合理的征地需求同时,一定要确保耕地数量,严守18 亿亩耕地底线,并将此作为一项重要国策来执行。首先,为确保耕地数量,应建立“基本种粮保护区”,特别是在粮食主产区强化管控,控制城镇发展占地规模,严格落实耕地保护责任。征收土地要优先利用荒地,尽量不占或少占优质耕地,减少征地对粮食生产的干扰和损害;其次,严格执行耕地占补平衡政策,坚决先补后占,建立健全耕地占补动态管理机制,并制订评价标准,对复垦土地的数量、质量、区位、权属等进行登记和审核;第三,进一步加快土地确权,完善土地权能,鼓励农民合理流转土地经营权,促进土地向种粮大户、家庭农场、专业合作社等经营主体集中,发展粮食规模化、集约化经营,提高粮食生产的规模效益。

3.2 控制失地农民数量,提高劳动力素质

土地征收产生的大批失地农民既影响了粮食生产又为社会保障体系带来巨大的压力,并且随着城镇化进程的推进,失地农民数量还将进一步增加。就目前失地农民的从业情况来看,由于文化程度不高,缺乏非农就业技能,再次就业的农民很少,大多数农民处于赋闲和无业,需要政府提供安置和生活保障。因此,土地征收应充分考虑失地农民的生活状况,尽量调剂土地使其继续从事农业生产,特别是要防止有知识有技能的壮年农民过度流失,保持种粮劳动力数量。同时,应加强农民职业技能培训,提高农业劳动质量,注重培养既懂种植技术,又懂经营管理的新型农民,最终培养出职业农民[9]。

3.3 增加种粮收益,提高农民生产积极性

一是落实对粮食生产的各项扶持政策,确保种粮收益逐步提高。重点向粮食主产区倾斜国家的各项强农惠农政策,加大对产粮大县的奖励补助力度,提高粮食生产能力。加快建立以工带农、以城带乡的长效机制,增加财政对农业的投入,加大对种粮农民的直接补贴力度,优化补贴的投入结构,将补贴向种粮大户、种粮能手倾斜,把补贴同农民出售商品粮数量挂钩,提高粮食生产补贴的综合效率;二是控制农资价格和用工成本过快上涨,合理确定粮食最低收购价格。政府应从市场机制入手加以宏观调控,确保农资市场和劳动力市场供需平衡稳定,降低粮食生产成本。应在兼顾消费者与财政承受能力的同时,综合粮食产销格局、比较收益与人们消费水平等因素,适当提高粮食最低收购价格,提高农民种粮收益;三是依靠农业科技,提高粮食单产。在耕地资源减少的情况下,开发推广良田改造、地力培肥、良种繁育、无土栽培等农业技术,可以确保耕地生产能力,增加粮食单产,提高粮食总产量和粮食收益,调动农民生产积极性。

3.4 完善土地征收和耕地保护的制度与机制

造成我国粮食安全问题的根本原因是现行农村土地征收制度与耕地保护制度缺乏协调与完善,因此,要在继续推进土地征收的同时保障我国粮食安全问题,必须完善土地利用与土地征收的相关制度与机制,一是坚持节约用地制度。按照“管住总量、严控增量、盘活存量”的原则,优化土地利用结构,提高土地利用效率,杜绝土地征收浪费现象,满足合理的城镇化用地需求;二是加强土地征收后跟踪监督机制,被征收土地的农村集体经济组织应及时、如实地向该集体经济组织成员公布土地征收的方案、规模及后续使用情况,并接受监督。国土资源部门作为土地行政执法主体单位,应对征收土地的利用情况进行跟踪监督。对征而不用、闲置浪费或改变被征地用途的,要收回土地征收权,并对征地单位给予相关的处罚,从而避免借土地征收之名行买卖土地之实的现象,从根本上遏制滥征土地的情况发生,提高土地资源的配置效率。

[1]衷向东,任庆恩.土地征收、土地权利变动与征地制度改革——由一起征地补偿纠纷展开[J].中国行政管理,2005,3:48-51.

[2]薛小建.征地补偿制度法律问题探讨[J].政法论坛,201,9:124-129.

[3]龚永华.公共政策视角的征地补偿安置问题研究[D].湘潭大学,2007.

[4]王桂新,冷松.中国城市化发展对粮食生产影响分析[J].人口学刊,2008,3:62-64.

[5]王放.论我国城市化与粮食生产的关系[J].人口研究,1997,5:19-24.

[6]孙晓明.浅谈县域粮食经济发展与粮食安全[J].齐鲁粮食,2012,2:4-8.

[7]冷智花,付畅俭.城镇化失衡对粮食安全的影响[J].经济学家,2014,11:58-65.

[8]陈永红,刘宏.中国粮食中长期需求总量与结构分析预测[J].中国食物与营养,2013,19(1):32-36.

[9]钟鑫,等.新常态下我国粮食安全面临的问题与对策建议[J].中国食物与营养,2015(2):9-13.

[10]王川,黄敏.完善我国农产品价格形成机制的思考[J].中国食物与营养,2014,20(11):37-41.