食用农产品质量安全问题的国民心态分析——以北京市“草莓农残超标致癌”舆情事件为例

2015-03-09李祥洲

李祥洲,邓 玉

(中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所/农业部农产品质量安全重点实验室,北京 100081)

国民心态是国民在日常生活中特别是面对重大事件或者突发事件时普遍呈现的认识倾向、情感倾向和行为倾向的“集合”[1,2]。国民心态的健康程度,对个人、社会、国家发展进步有着重要而又深远的影响。近年来,食用农产品质量安全问题已然成为公众持续关注的热点,也是每年两会代表们提案关注的热点话题[3-5],党和政府将保证食用农产品质量安全提高到一个前所未有的高度,强调能不能在农产品质量和食品安全上给老百姓一个满意的交代,是对我们执政能力的重大考验[6]。农产品质量安全状况与经济社会发展和农业农村发展所处的阶段直接相关[7],我国经济社会的发展进程客观上决定了食用农产品质量安全问题的长期性和复杂性。新媒体的快速发展,“大众麦克风”对食用农产品质量安全问题事件的大肆曝光、炒作,不断刺激着公众的敏感神经,将国民的心态推到了近乎“杯弓蛇影”的程度,也为这一矛盾的激化平添了不少的变数。在这个阶段,国民如何用科学客观的心态看待食用农产品质量安全性问题,对有效化解矛盾冲突,为农产品质量安全事业营造一个良好的社会氛围至关重要。本文以2015年4月下旬暴发的北京市“草莓农残超标致癌”舆情事件为例,对当前我国食用农产品质量安全问题的国民心态进行初步分析,以期能为进一步深化我国农产品质量安全工作改革提供参考。

1 北京市“草莓农残超标致癌”舆情事件概述

2015年4月25 日,中央电视台财经频道“是真的吗”互动求证节目报道,记者随机在北京新发地农产品批发市场、美廉美超市、昌平采摘园以及路边的草莓摊,购买了8 份草莓样品,送到北京农学院“首都农产品安全产业技术研究院实验室”进行检测。经检测,8份样品中全部都检出了百菌清和乙草胺两种农药,并称美国已把乙草胺列为B2 类致癌物,如长期食用乙草胺残留的食物,可能会导致乙草胺的代谢物中毒,有可能致癌[8]。节目播出后,立即引发舆论的强烈关注,相关报道、跟帖、评论在微信、微博疯狂转发,“致癌草莓”让网民再次云集网络狂欢的盛宴,北京乃至全国各地的草莓被推到了舆论的风口浪尖,也令相关行业诸多专家驻足关注。专家们在仔细研究报道内容后,分别通过不同媒体渠道向社会发声,指出了央视报道中存在的疑点和漏洞,向社会传递了农产品质量安全科普知识[9,10]。北京市农业局迅速组织有关单位对相关报道内容进行会商研讨,通过媒体渠道及时回应了央视报道及社会关切,针对该节目反映的问题,迅速采取措施,努力将事件的影响降至最低。27 日,北京市农业局成立专项调查组,赴北京市草莓主产区昌平开展相关情况调查[11]。28 日,北京市农业局专家组赴昌平区多个草莓大棚,分别在不同区域采摘抽取草莓样品送到具备专业检测资质的几家农业部农产品质量监督检验测试中心进行比对交叉检测[12]。北京市食品药品安全委员会办公室4月30日公布的抽检结果显示,北京市售草莓均未检出乙草胺[13]。人民日报[14]、农民日报[15]等相继发表了求证采访报道证实央视报道的“草莓农残超标致癌”不靠谱。专家的科普解读、权威的检测结果及农业部和北京市农产品质量安全监管部门的积极应急处置,“草莓农残超标致癌”舆情终于回落。但此次舆情事件产生的负面后果却已造成,不仅造成了部省地县应对舆情导致的资源浪费及经济损失,更是直接导致了全国各地草莓滞销,影响到草莓产业的发展,再一次让政府公信力受到挑战。5月6 日,农产品交易平台披露草莓行情数据显示,北京、山东、安徽、东北等全国各地草莓滞销[16]。辽宁、河北、吉林、河南、山西、山东、陕西等七大产地草莓价格由4月中旬的2~4 元/kg 跌至4月底0.5~2元/kg,部分地区的草莓甚至跌到0.5 元/kg 以下。按我国草莓种植面积13 万余hm2计算,今年我国草莓种植户可能亏损数十亿元[17]。而且,姑且不说央视本身自陷“塔西佗陷阱”,我国政府(农产品质量安全监管机构)的公信力再一次受到网民的调侃、嘲弄和质疑。各地草莓协会纷纷表示要准备材料起诉央视,要求其公开道歉[18]。

2 “草莓农残超标致癌”舆情事件中网民观点趋向性统计

2.1 媒体及网民关注情况

“草莓农残超标致癌”自4月25 日首次曝光后,引发了各路媒体的高度关注。据农业部农产品质量安全舆情监测项目组不完全统计,截止5月8 日,超过2 500家(次)平面及网络媒体(不包括微博、微信等自媒体)参与了此次“草莓农残超标致癌”的报道,网络范围共监测到相关舆情信息30 000 余条。从关注媒体的属性来看,网络媒体占56.2%、BBS 论坛占7.68%、平面媒体占13.01%,来自以微博和微信为代表的新媒体类型平台的相关舆情信息比例分别达到了4.42%和18.70%。以人民网、新民网、中国网为代表的大型综合性跨区域网络媒体对此次事件的关注度最高,北京当地的平面媒体对此次事件关注最为集中。网络媒体是此次舆情事件的主要传播渠道和发酵场所。

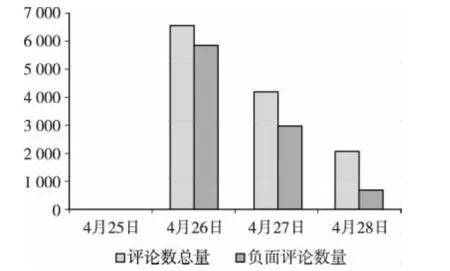

选取“凤凰网”有关报道为样本,抽取并分析了此次事件中网民评论随时间的变化情况(附图)。从附图可以看出,网民对相关舆情的总评论热度随时间逐渐下降,26 日评论数量最高,单日评论数占26~28 日3天评论数总和的51%。

2.2 网民观点趋向性分析

附图 “凤凰网”网民评论抽样调查结果

截止舆情基本消解的5月8 日,在五大门户网站(新浪、网易、腾讯、搜狐、凤凰)范围内网民关于此次事件相关新闻的评论回帖数总计59 172 条。综合网民回帖的主要观点,可大致分为6 类(附表)。从留言评论的内容上分析,近8 成的网民对此次事件深信不疑并感到震惊,相当一部分网民依然缺乏必要的农产品质量安全科技知识,对检出农残和农残超标等相关概念混淆不清,不能识别新闻报道中存在的科学问题(如草莓是草本植物,用乙草胺,草莓苗也会被除掉[10,14,15])。其中,23.14%的网民表示对此次事件的发生表示“愤怒”、21.04%的网民对事件的发生表示了“震惊”,有20.67%和14.08%的网友在评论留言中表达了对我国当前农产品质量安全监管现状的质疑,以及对我国当下食品安全问题频发现状的担忧;值得注意的是,此次事件中依然有12.35%的网民表现出了客观冷静,在经过理性思考后提出了对央视报道的质疑;有8.72%的网民对此次事件持观望态度。

附表 “草莓农残超标致癌”舆情事件中网民主要观点

3 当前食用农产品质量安全问题的国民心态分析

在群体性突发事件发生时,舆情状态主要表现为参与者普通持有的一种对某种具体社会事件的情绪和看法,而通过对参与者舆情状态的分析,即可在一定程度上表征群体心态[19]。综合此次“草莓农残超标致癌”舆情事件及近年来发生的与食用农产品质量安全有关的问题事件中网民的情绪、态度、意见和观点,我们大致可以归纳出媒体、公众及从业者对于食用农产品质量安全问题的心态有以下几个方面。

3.1 掏粪者心态

美国新闻界20 世纪初以杂志为主体掀起的“掏粪运动”曝光了大量食品安全事件,促使美国政府出台了“纯净食品与药品法案”、“联邦肉类检查法”等多部法律[20]。我国公众近年来对食用农产品质量安全问题的关注度越来越高,一些媒体积极曝光食品及农产品质量安全问题,不管是真是假,风闻言事,抱着曝光了就会有人管、很快就会有改进的心态。应该说,有客观事实依据的正常“掏粪”无可厚非,但一些媒体人和网民的没有科学依据的“掏粪”不仅伤害了产业的发展,也逐渐沦为攻讦竞争对手的“打手”。

3.2 求关注心态

一些媒体(包括自媒体)为了吸引受众、粉丝,增加点击率,便刻意曝光负面信息以“求关注”,即使是正面报道,在分析存在的问题中列举了现状,一些媒体和网民却断章取义,专门挑问题做标题大肆渲染报道,或者动辄在标题上冠之以“致癌”、“死亡”、“毒性超砒霜(或鹤顶红)的x 倍”等,吸引眼球;一些记者、网民甚至自己亲手“做试验”,然后把“试验结果”报道出来,其他网络媒体和网民便直接作为“正式报道”掐头去尾转发、跟帖、评论。

3.3 看客心态

网络上一有负面报道出来,不少人觉得事不关己,甚或幸灾乐祸,有好玩的了,心生邪恶快感,但并不发表自己的意见、观点,只跟一帖“路过”、“我是打酱油的”,围观起哄。虽然他真没有发表什么负面言论,但客观上增加了围观的人数,增加了点击率,也就实质上“声援”了版主、吧主、楼主。有这一心态的网民在食用农产品质量安全问题事件舆情中屡见不鲜。

3.4 洁癖者心态

一些媒体记者及网民对食用农产品安全生产科学技术不了解,安全消费知识缺乏,不知道哪些元素是有毒有害的,一听说农药残留就认为是有毒有害,一听说某产品检出了某化学元素就认为会导致致癌、死亡,一味要求食品“零风险”,绝对安全,要对食品质量问题“零容忍”,否则就震惊、愤怒、指责、谩骂、绝望。

3.5 “凿船”心态

一些人热衷于消解一切正能量的人和事,因此诞生了“凿船党”。与掏粪心态有所不同,“凿船党”心态阴暗,蓄意破坏,唯恐天下不乱,对正面事物、新生事物持“怀疑一切”的态度,目的是“打倒一切”正能量的事物,也采用所谓“扒真相”的办法,看见正面的东西就用高倍放大镜寻找瑕疵,之后极力将其放大,极力攻击,极力糟蹋,这一现象在食用农产品中也有一定程度的表现。他们对国家树立的安全优质食用农产品品牌(企业)总是想方设法地找问题,一旦有所猎获便用危言耸听的标题放大炒作,煽动负面情绪,实现其毁损品牌及产业发展、制造社会恐慌、破坏政府公信力的目的。

3.6 鸵鸟心态

一有食用农产品质量安全问题事件曝光,总有一些当事人面对压力采取回避态度,抱着一种逃避现实的心理,明知问题已发生或即将发生也不去想对策,而是发帖或跟帖狡辩,推诿敷衍,甚或雇用“水军”为其辩护、发声,就像鸵鸟被逼得走投无路时,就把头钻进沙子里一样,结果只会使问题更趋复杂、更难处理。

3.7 阳光心态

一些具有专业知识、文化程度较高的媒体人及网民,能正确认识食用农产品质量安全的相对性,以一种积极、宽容、科学、务实、乐观和自信的心态看待媒体报道、曝光的一些食用农产品质量安全问题事件,不信谣,不传谣,能客观地比对我国食用农产品质量安全水平的变化,为近年来政府监管部门的工作成效点赞,对食用农产品质量安全工作积极建言献策。

3.8 空杯心态

在食用农产品安全系统工作的人,为了监管、生产出更加安全优质的食用农产品,他们总在挑战自我,永不满足,把自己想象成“一个空着的杯子”,总是想方设法把“杯子”中装满水,把食用农产品安全当成自己的事,把自己放在消费者的角度去思考问题,对过去的绩效不断扬弃和否定,认真听取社会公众的批评与建议,及时回应社会关切,不断寻找差距和不足,不断学习,不断创新理论及技术,科学探索皓首穷经,检测检验锱铢必较,寻找提高食用农产品质量安全水平的努力方向和技术措施。

4 食用农产品质量安全国民心态需求归趋及培育途径

近年来,我国食用农产品质量安全形势总体平稳向好,农产品质量监测合格率一直稳定保持在较高水平[21~23],为农业农村经济实现稳中有进、稳中提质、稳中增效作出了贡献。据监测,2014年我国蔬菜、畜禽和水产品监测合格率分别达到96.3%、99.2% 和93.6%[24]。然而,食用农产品质量安全问题事件时有发生,国民对食用农产品质量安全问题的各种揣测、议论、要求和呼声经常见诸各种媒体,食用农产品质量安全的保障工作面临严峻的挑战。

4.1 对待食用农产品质量安全问题的国民心态归趋

健康的国民心态是促进个人、社会、国家发展进步的重要心理基础[1]。对待食用农产品质量安全问题需要的是健康的国民心态,保障食用农产品质量安全需要健康的国民心态支持。近年来中央关于构建社会主义和谐社会、核心价值体系、核心价值观及公民道德建设等重大战略部署都提出和强调了要塑造以自尊自信、理性科学、务实进取、开放宽容等为主要内容的国民心态[1,2],这与塑造当前我国食用农产品质量安全问题的国民心态也是吻合的、必须的。国民对食用农产品质量安全问题就是要有自尊自信、理性科学、平和务实、积极向上、开放宽容的心态。对待突发问题事件,要有理性,要讲科学。化肥、农药的使用可以“零增长”,但在我国当前和今后一个相当长的时期“零使用”是不可能的[25],要相信标准限量的科学性和安全性,一切愤怒、抱怨、指责的情绪都不能解决所有的问题。媒体及持有“大众麦克风”的网络参与者都应有科学、理性的态度报道、曝光、看待有关食用农产品质量安全问题,在诸如“毒性超‘鹤顶红’68 倍”、“吃xxx 致癌”等有关问题经媒体报道、曝光后要多问一个“是真的吗?”在此次“草莓农残超标致癌”舆情事件中,如果央视记者及公众知道草莓是草本植物、种草莓一般不能且不需要使用乙草胺,北京农学院有关实验室并不具备国家认定的农药残留检测资质、检测结果并不具有法律效力,那么央视就不会摆此“乌龙”自陷困境,消费者也就没必要对草莓的安全性产生如此大的恐慌。我们还需要平和务实的心态,要正确认识当前我国解决食用农产品数量安全和质量安全问题两者都不可偏废的重要性,正确认识食用农产品质量安全的相对性,充分理解并客观认识我国农业农村发展的阶段性,正确看待我国近年来在食用农产品数量安全上取得的突出成就,正确看待解决食用农产品质量安全上取得的显著成效。

4.2 培育食用农产品质量安全问题健康国民心态的途径

培育食用农产品质量安全健康的国民心态是一项艰巨而又复杂的系统工程,既要以不断提高我国农产品质量安全水平的“硬实力”为基础,又要营造良好的社会氛围,需要社会各方的共同努力;既要增强使命感和紧迫感,不断创新食用农产品质量安全监管机制和安全生产的科学技术,又要坚持从实际出发、稳步推进。第一,要抓紧抓好食用农产品质量安全的科学监管和依法监管,不断提高食用农产品的标准化安全生产能力,推动我国食用农产品质量安全水平不断迈向新台阶。第二,要加强科普宣传,不断提高国民科学消费、安全消费的素养,不断提高媒体及网民食用农产品质量安全科学生产的知识丰度,切实加强教育引导,积极营造良好的社会氛围。第三,要充分发挥各种媒体的作用,要求媒体遵守规范、加强自律、科学报道,树立正确的舆论导向和价值取向,坚持科学、客观、公正、真实、全面的报道原则,多正面报道食用农产品质量安全监管及生产的成果成效,客观分析问题事件形成的原因,加强安全生产科技知识及科学消费宣传,引导国民以健康的心态认识和对待食用农产品质量安全问题事件,决不能为了求关注、迎合部分公众的心理而肆意炒作。第四,要树立食用农产品质量安全人人有责的思想,要求我们每一个监管者、生产者、经营者、消费者把食用农产品质量安全当成自己的事情,切实增强安全观念,积极建言献策,真抓实干,把个人的利益与社会、国家的利益结合起来,把个人的消费安全与国家的发展安全结合起来,共同为提高我国食用农产品质量安全水平作出实质性的努力。

[1]任理轩.当代中国需要什么样的国民心态[N].人民日报,2010-07-12,第7 版

[2]佘双好.近年来国民心态的新变化[J].思想政治工作研究,2009,7:14-16.

[3]李祥洲,钱永忠,廉亚丽,等.农产品质量安全网络舆情走势监测与分析[J].农产品质量与安全,2013,1:47-51.

[4]李祥洲,钱永忠,廉亚丽,等.2013年农产品质量安全网络舆情发展趋势监测与分析[J].农产品质量与安全,2014,1:56-61.

[5]李祥洲,钱永忠,邓玉,等.2014年农产品质量安全网络舆情发展趋势研究[J].农产品质量与安全,2015,1:41-47.

[6]新华网.中央农村工作会议在北京举行习近平、李克强作重要讲话.http://news.xinhuanet.com/politics/2013-12/24/c_ 1186 93228.htm[EB/OL].

[7]陈晓华.全力提升我国农产品质量安全水平[J].农业质量标准,2009,1:4-8.

[8]中央电视台财经频道“是真的吗”栏目组.草莓农药残留普遍,是真的吗?2015-04-25,tv.cntv.cn/video/VSET100158570946/40805164b24c4148bf3e7664f7dcd0ee[EB/OL].

[9]徐萌,余乐,胡玉梅,等.江苏专家质疑“毒草莓”检测存疑30 天可降解.新华网,2015-04-29,http://www.js.xinhuanet.com/2015-04/ 29/c _ 1115122601.htm[EB/OL].

[10]徐爱芳.央视你错了!专家揭开草莓致癌农残的真相.环球网,2015-04-29,http://health.huanqiu.com/health_news/2015-04/630 5661.html[EB/OL].

[11]陈荞.北京将全市检查草莓农药使用[N].京华时报,2015-04-28,第12 版.

[12]李婷婷.北京农业局抽样送检昌平草莓结果近日公布[N].新京报,2015-04-29,第13 版.

[13]余荣华.北京市食安委:北京市售草莓抽检未检出农药乙草胺.人民网,http://society.people.com.cn/n/2015/0430/ c1008-2 6 933355.html [EB/OL]

[14]何勇,余荣华.“吃草莓致癌”说不靠谱(求证?探寻喧哗背后的真相)[N].人民日报,2015-05-02,第4 版.

[15]高杨,郭少雅.“草莓农残超标致癌”,是真的吗?[N].农民日报,2015-05-01,第2 版.

[16]任芳.北京草莓农药残留风波发酵多地草莓“躺枪”滞销.中国广播网,2015-05-07,http://china.cnr.cn/yaowen/20150507/t20150507 _ 518480691.shtml[EB/OL].

[17]宫喜金.“有毒”报道引发草莓滞销:有种植户拔秧改种香瓜.中国广播网,http://finance.cnr.cn/gundong/20150507/t 20150507_ 518486995.shtml[EB/OL].

[18]王婷婷.“致癌草莓”波及长丰草莓大量滞销损失超1.5 亿.徽商网,2015-05-06,http://www.ahhome.com/display.asp?id=10813[EB/OL].

[19]陈月生.略论群体心态与舆情研究[J].理论月刊,2007,8:67-70.

[20]Goodwyn.Muckraker:the scandalous life and times of W.T.Stead—Britain's first investigative journalist [J].Journalism Studies,2012,15(2):237-238.

[21]陈晓华.2012年我国农产品质量安全监管面临的形势与工作重点[J].农产品质量与安全,2012,1:5-10.

[22]陈晓华.2013年我国农产品质量安全监管的形势与任务[J].农产品质量与安全,2013,1:5-9.

[23]陈晓华.2014年农业部维护“舌尖上的安全”的目标任务及重要举措[J].农产品质量与安全,2014,2:3-7.

[24]陈晓华.2014年我国农产品质量安全监管成效及2015年重点任务[J].农产品质量与安全,2014,2:3-8.

[25]李祥洲.食品质量安全相对论[J].中国食品报,2012.11.9.第3 版

[26]李祥洲,郭林宇,戚亚梅,等.农产品质量安全网络舆情分析研判探讨[J].中国食物与营养,2013,19(5):5-8.

[27]陈本晶,宋卫国,姚春霞,等.中国大城市农产品质量安全舆情监控研究——以上海市为例[J].中国食物与营养,2014,20(7):5-9.