基于就业格局的农民工培训制度设计

2014-11-24□曹晔

□曹 晔

十八大报告提出实行新型工业化、信息化、城镇化和农业现代化“四化”战略。就“四化”的关系来讲,工业化是城镇化的经济支撑,城镇化是工业化的空间依托,工业化创造供给,城镇化创造需求,二者有机结合才能相互促进;工业化、城镇化带动和装备农业现代化,农业现代化为工业化、城镇化提供支撑和保障,而信息化推进其他“三化”腾飞。总的来看,我国城镇化严重滞后于工业化。城镇化的过程是农村人口向城镇集中,农业人口向工业转移的过程,也是农业社会向工业社会转变的过程,但我国大量农民工没有随工业化发展转变成新市民,除了城乡二元结构制度的约束外,农民工自身技术技能水平低、就业竞争能力差也是重要原因。根据2012年《农民工监测调查报告》提供的数据,在农民工中,文盲占1.5%,小学文化程度占14.3%,初中文化程度占60.5%,高中文化程度占13.3%,中专及以上文化程度占10.4%,即初中文化程度及其以下的农民工占74.3%。接受过农业技术培训的农民工占10.7%,接受过非农职业技能培训的农民工占25.6%,既没有参加农业技术培训也没有参加非农职业技能培训的农民工占69.2%。可见,两个70%是制约农民工市民化的重要因素。如何对农民工进行技术技能教育和培训是推进新型城镇化必须解决的问题。本文从农民工就业格局入手来探讨农民工就业培训制度。

一、农民工就业格局及其变化

(一)农民工就业空间的变化

根据国家统计局《2012年全国农民工监测调查报告》数据显示,2012年全国农民工总量达到26261万人,其中,外出农民工16336万人,本地农民工9925万人,分别占农民工总数的62.2%和37.8%。从变化趋势来看,近五年,虽然农民工数量在不断增多,但外出农民工和本地农民工所占的比例变化不大,说明我国城乡非农产业发展基本处于稳定状态,县域和城市吸纳农民工的能力没有多大变化,农民工在城市和县镇就业的格局基本稳定。

表1 全国农民工就业基本情况(单位:万人)

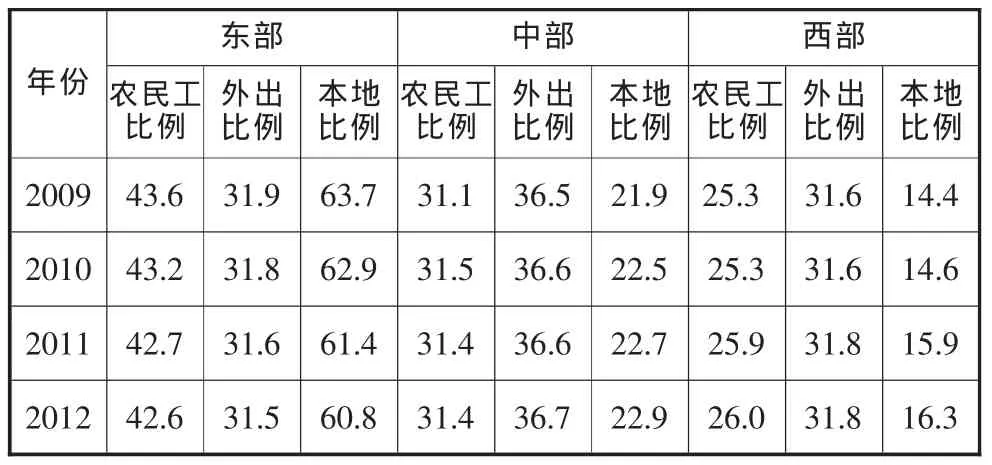

(二)东部地区农民工以就地就业为主,中西部地区以外出就业为主

从不同地区看,国家统计局数据显示,2012年东部地区农村户籍劳动力中农民工占54.9%,其中,外出农民工占20.2%,本地农民工占34.7%;中部地区农村户籍劳动力中农民工占37.2%,外出农民工占24.3%,本地农民工占12.9%;西部地区农村户籍劳动力中农民工占28.7%,外出农民工占19.2%,本地农民工占9.5%,说明东部地区农民工在本地就业的比例高。另外,表2也反映了同样的情况,东部地区农民工在本地就业的比例高,而中西部地区外出就业农民工的比例高,中西部地区农民工本地就业的比例有上升的趋势。

表2 2009年东中西部输出地农民工情况 (单位:%)

(三)农民工就业区域分布

从农民工就业区域分布来看,农民工在东部地区就业的比例大约为2/3,在中西部地区就业的比例合计约为1/3,2008年和2009年农民工外出就业也表现出同样的就业格局。

从分省就业看,2011年农民工就业地区主要分布在广东、浙江、江苏、山东等东部沿海省市,这4个省吸纳的农民工占到全国农民工总数的近一半。近年来,随着我国劳动密集型产业从东部向中西部转移,农民工在东部地区就业的比例开始下降,在中西部就业的比例上升。2012年与上年相比,农民工在广东、浙江、江苏、上海、河北、重庆等省市的就业比重有所下降。

表3 农民工就业区域分布(单位:万人)

(四)外出农民工流动区域

2012年,在外出农民工中,全国在省内流动的农民工为8689万人,占外出农民工总量的53.2%;跨省流动的农民工为7647万人,占外出农民工总量的46.8%。分地区看,东部地区83.7%的外出农民工省内流动,其中在乡外县内就业的占32%,县外省内就业的占51.7%,跨省流动的仅占16.3%。而中西部地区外出农民工则以跨省流动为主,分别占66.2%和56.6%。

从变化趋势来看,无论是全国,还是东部、中部、西部地区,外出农民工均表现出省内就业的比例增加,省外就业的比例在下降。一方面说明中西部地区经济快速发展,中西部农民工到东部就业的比例开始下降;另一方面由于近年来全国出现了用工紧张,年龄偏大的农民工增加,农民工平均年龄由2008年的34岁上升到2012年的37.3岁,农民工年龄越大越愿意在本地就业。据社科院调查显示,我国“漂”在城镇的农民工,70%以上希望在家乡周边就业。

表4 不同地区外出农民工在省内外务工的分布(单位:%)

(五)青年农民工比例下降

受我国中高等教育快速发展和学龄人口减少等因素影响,近些年来青年农民工的数量减少,比例下降。从年龄段看,近五年来,16-20岁的农民工从2008年的10.7%下降到2012年的4.9%,比例下降了一半;从2011年开始21-30岁的农民工比例也开始下降。总的来看,40岁以下的农民工所占比重逐年下降,由2008年的70%下降到2012年的59.3%。

外出农民工年龄较低,而本地农民工年龄偏高,且年龄越低的农民工外出的比例越大。从外出农民工与本地农民工的比较来看,2010年外出农民工平均年龄是31岁,本地农民工平均年龄是36岁。16-20岁年龄段的本地农民工占本地农民工的比例仅为1.9%,而该年龄段外出农民工占外出农民工的比例为8.8%;21-30岁年龄段的本地农民工占17.8%,外出农民工占49.6%;本地农民工40岁以上的占56.3%,而外出农民工40岁以上的仅占18.1%。

表5 农民工年龄构成占比情况(单位:%)

(六)农民工主要就业行业领域

1.农民工从业仍以制造业、建筑业和服务业为主,从事建筑业的比重提高。从静态来看,在农民工中,2012年从事制造业的比重最大,占35.7%,其次是从事建筑业的占18.4%,从事服务业的占12.2%,从事批发零售业的占9.8%,从事交通运输仓储和邮政业的占6.6%,从事住宿餐饮业的占5.2%。从发展变化来看,2008年发生金融危机以来,一方面,我国制造业出口增长幅度下降;另一方面,国家实施的4万亿元一揽子刺激投资方案中,刺激性投资与以往的投资结构相比,制造业从占全部投资的45%下降到只占7%,而由于基础设施建设占大头,建筑业投资从46%增加到76%,服务业投资从9%增加到17%[1]。国家统计局调查数据表明,近几年农民工从事建筑业的比重在逐年递增,从2008年的13.8%上升到2012年的18.4%,而从事制造业的比重则趋于下降。

2.农民工就业格局与当地的产业结构相一致。农民工到城市就业的过程,是劳动追逐资本的过程,不同地区产业结构存在一定的差异,因此,农民工在不同地区的就业格局存在差异。在东部地区务工的农民工以从事制造业为主,占44.6%,在中西部地区从事制造业的比重分别为23.2%和15.4%。

二、农民工培训政策建议

(一)国家要加大对农民工的培训力度

2004年我国到了以劳动力短缺和工资上涨为标志的刘易斯转折点。“刘易斯拐点”,是指劳动力需求增长速度超过劳动力供给增长速度,导致工资水平上涨,经济发展随之进入新阶段的转折点。2012年又到了劳动年龄人口停止增长、人口抚养比停止下降的人口红利转折点,劳动力数量不再具有绝对的优势。保持单位劳动力成本(即劳动力成本与劳动生产率的比率)优势的关键,在于劳动者受教育水平和技能的不断提升。这两个“转折点”的出现,意味着市场劳动力供给出现短缺,这样就会出现非熟练劳动者就业机会增加和工资水平上涨并存的格局,因而产生不利于继续在学和升学的导向。这就要求在教育和培训方面,政府应该增加公共投入进行培训,降低家庭和个人的教育(培训)支出比重,提高人力资本回报率,引导家庭和个人对人力资本进行投资。

在城镇化发展过程中,进城农民工是主体,新型城镇化就是如何促进农民工市民化。根据国家统计局2009年的一项问卷调查中关于“制约在城市定居的重要困难和障碍”问题的回答情况来看,67.2%的新生代农民工认为是“收入太低”,63.2%的新生代农民工认为是“住房问题”;而认为“子女教育问题”、“老人无法照料”、“社会保障不完善”、“地位不平等”、“没有归宿感,难以融入城市生活”的比例分别为16%、20.1%、24%、7.8%和13.5%。可见,收入问题和住房问题是目前新生代农民工在城市定居下来所面临的最大困难和障碍。当前我国经济正处于“转方式、调结构”的战略关键期,农民工实现市民化必须提高农民职业能力和适应现代工业社会和城市生活的能力,增强自身竞争力,从低端产业向高端产业、从低附加值产业向高附加值产业转移,增加农民工的收入水平。同时,新型城镇化是产城一体化,即在通过工业化来推动城镇化,只有提高农民工技术技能水平和综合素质,才能促进产业不断向城镇聚集。

鉴于以上情况,要加大对农民工技能培训的支持力度,使他们适应产业结构高移的要求,成为高素质的现代产业工人。

(二)对不同区域农民工采取不同的财政支持政策

教育投资的重要依据是“谁受益、谁投资”以及能力负担原则。从农民工支付能力来看,2011年我国城乡居民收入之比为3.33:1,远远超过国际上的1.2-1.5:1的合理区间;农民工在城市就业同工不同酬,其收入仅为城镇正式职工的一半,农民难以完全支付培训费用;更为重要的是我国工业化和城镇化过程中农民做了大量的奉献,从新中国诞生到20世纪90年代末,我国农民为国家工业化和城镇化发展提供的资金积累(即农村资金流出)达到2万多亿元,大约相当于同期我国社会资本存量的2/3[2]。近20年来,国家在征用农民集体所有的1亿亩土地的运作中,利用垄断一级土地市场,通过土地价格“剪刀差”(市场价格与征用土地价格补偿费之差额),从农民手里拿走土地资产收益2万亿元,并产生了大量的失地农民。由于农民长期牺牲自身利益来推动国家的工业化和城镇化,因此,农民工市民化过程中国家负有主要的责任,但我国农民工数量庞大,国家也不可能完全承担;工业化的过程是企业数量和规模扩张的过程,通过农村劳动力的转移满足了企业规模扩张的用工需求,企业也是重要的受益方,因此,农民工培训费用需要在政府、企业和农民工之间合理分摊。但农民工培训费用由地方政府还是由中央政府来投资,或者二者各自承担多大的比例,需要按照“谁受益、受负担”的原则进行科学分摊。从受益的角度来看,农民工输入地受益最大,而非输出地区和农民自身,现实中农民工的青春奉献给了城镇,而得病就医、养老回到农村,产生了病无所医,老无所养的现象就是最好的例证。由于农民工流动性大,今年在甲地就业,明年可能在乙地谋生,而农民工培训的受益期较长,即政府或企业开展培训会产生所费不能补偿所得的结果,产生“搭便车”的行为。可见,农民工培训存在外溢性,输入地地方政府和企业不会自觉开展培训。

此外,农民工在不同区域的流动情况也不同,发达地区省内流动占主体,经济欠发达地区省外流动占主体。在东部地区,近几年来全国农民工的65%在东部地区就业,东部地区80%以上的农民工在本省就业,在本地农民工中东部本地农民工占63.7%,而中西部本地农民工占全国本地农民工的36.3%。以上数据说明,东部地区农民工很少出省就业,而中西部农民工大量到东部地区就业。中西部地区农民工大量到东部地区就业,而较少在本地、本省就业。可见,东部地区开展农民工培训外溢效应小,而中西部地区开展农民工培训外溢效应大。因此,中央财政必须对不同地区农民工培训进行补贴,以矫正市场失灵。补贴的标准按照受益大小和承担能力采取差别政策。如对中西部地区农民工培训中央财政和省级财政支付比例可按照6:4或7:3来划分,对东部地区农民工培训可采取2:8或3:7的比例划分。当然,这仅是举例,完全可以按照受益大小科学确定财政补贴比例。

(三)农民工培训按照就近培训的原则实施

2003年国家实施的农民转移阳光培训工程,实施的转移前培训,即通过培训促进农民转移,致使培训难以满足农民的需求,尤其是不能满足用人单位的需求。实践证明,农民工岗位技能培训是在职培训,必须遵循就近原则。农民工的就业格局是决定培训资源布局的重要依据。按照国家统计局的统计,把农民工分为外出农民工和本地农民工,本地农民工是指在本乡镇内从事非农活动(包括本地非农务工和非农自营活动)6个月及以上的农村劳动力,实际上全国除了370多个县级市外,大多数就是指在县域内就业的农民工。2012年外出农民工与本地农民工的比例是62:38。而2008年,全国县级职教中心、县级和县以下的各类中等职业学校共计4 032所,占全国中等职业学校总数14847所的27.2%;全国县级职教中心、县级和县以下的各类中等职业学校招生166.97万人,占全国中等职业学校招生总数812.11万人的20.9%;在校生274.91万人,占全国中等职业学校在校生总数2 087.09万人的13.2%。[3]可见,目前我国城乡职业教育资源分布格局与农民工就业格局存在一定的不一致性,农村职业教育与培训资源所占比例低于本地农民工就业比例。

(四)各行业组织要加强对农民工培训的统筹

目前,我国农民工数量庞大,已成为各行各业的主要劳动力,因此,由任何一个部门组织职业院校和培训机构来对农民工进行培训的历史已经结束。我国行政管理体制改革的一个重要方向是变部门管理为行业管理,行业组织的发展也需要政府管理部门简政放权,因此,建立由各个行业管理部门组织开展本行业就业农民工培训不失为促进政府管理体制改革的一个突破口。行业组织开展农民工培训,一方面可以充分调动企业参与职业教育的积极性,另一方面,也可以通过向社会招标的形式,让广大职业院校或社会培训机构参与对农民工的培训,同时也有利于形成校企合作的机制。行业组织农民工培训,有利于农民工产生职业归属感和认同感,稳定自身的就业地点和就业企业,促进农民向市民转化以及自身向着专业化方向发展。

各行业组织开展农民工培训,也是落实国家“工业反哺农业、城市支持农村”的重要举措。行业是企业的代表,是介于政府和企业之间的中介组织,代表政府行使一定的中观管理职能,因此,由它来组织农民工培训可以有效落实国家“工业反哺农业、城市支持农村”的政策。

(五)加强对新生代农民工的培训

各种研究表明,新生代农民工在城市落脚的愿望更强烈。国家计生委发布的《中国流动人口发展报告2012》显示,当前,我国流动人口的平均年龄约为28岁,“80后”新生代农民工占到劳动年龄农民工的44.84%,成为流动人口主体。与父辈相比,新生代流动人口文化程度较高,平均受教育程度为9.8年,更注重体面就业和发展机会。他们大多数在城市成长,基本不懂农业生产,即使城市就业形势不好,也不大可能返乡务农。根据国家统计局《2009年农民工监测报告》,从外出从业的时间看,新生代农民工2009年平均外出从业时间已经达到9.9个月。与上一代农民工相比,新生代农民工“亦工亦农”兼业的比例很低。上一代农民工在2009年除外出从业之外,还从事了农业生产活动的比例为29.5%;而新生代农民工的比例仅为10%。换句话说,在2009年90%的新生代农民工没有从事过一天的农业生产活动。

由此可见,加强对新生代农民工非农职业技能的培训,具有较高的城镇化效应。

(六)加强对发达地区和先进行业农民工的培训

由于各个行业的岗位特点和资本的有机构成不同,各个行业就业的农民工存在一定的差异。从表6来看,建筑行业农民工年龄偏大,而在制造业从业的农民工年龄偏低,主要是制造业生产技术含量较高,生产环境相比建筑业也好一些,因此,年龄偏低的农民工在制造业就业的比例较大。由于我国农民工数量庞大,全面开展培训是不可能的,因此,要有选择地开展,要优先在产业转型升级快、资本有机构成高的快速增长的产业或行业进行。

表6 2010年新生代农民工外出从业的主要行业分布

另外,从输出地看,2009年东部地区外出农民工中新生代农民工的比例为57.5%,中部和西部地区新生代农民工的比例分别为61.2%和56.3%。从输入地看,分别在东部、中部和西部地区务工的外出农民工中,新生代农民工的比例分别占到61.4%、54.7%和49.8%。就新生代农民工这一群体本身而言,在东部地区、中部地区、西部地区务工的比例分别为72.3%、12.9%和14.4%。可见,当前外出农民工中新生代农民工是主体,而且新生代农民工主要在东部地区就业,因此,要加强对东部发达地区农民工的培训。

[1]蔡昉.“民工荒”现象:成因及政策涵义分析[J].开放导报,2010(2):5-10.

[2]牛若峰.“三农”问题与二元结构政策[J].河北学刊,2003(4):43-45.

[3]张昭文.加快发展农村职业教育的研究报告[J].中国职业技术教育,2011(9):68-73.