初唐新词“谙委”及其语义场的演变

2014-08-24周孟战张永发

周孟战,张永发

(湖南科技学院,湖南 永州 425199)

初唐新词“谙委”及其语义场的演变

周孟战,张永发

(湖南科技学院,湖南 永州 425199)

“谙委”作为一个词,到初唐时才出现,但也仅是“昙花一现”。“谙委”在初唐已经使用,其产生的原因是“谙”和“委”作为谓词已经在使用。初唐前的“谙委”语义场24个成员在其历史发展演变过程中出现的时间不一,存在的时间长短也不一样。到南北朝时期,无论是用词的数量上,还是词例的数量上在初唐前都是最多的,这大概跟南北方文化的融合有关。

谙委;演变;原因;语义场

“谙委”出现于孙思邈《真本千金方》卷第二十四《大风恶疾方第五》第402页。

(1)尝手疗百余人,差者十分有一,莫不一一亲自抚养,所以深细谙委之。

——坚持节约资源和保护环境基本国策,科学规划生产空间、生活空间、生态空间,不断探索创新自然资源管理利用方式,大力推进资源节约集约和高效利用,为全省经济社会发展提供了有力保障。

根据《汉语大词典》,“谙委”的最早例证是唐韩愈《与鄂州柳中丞书》中的例证(第十一册,351页),而在第四册322页“委”条的解释为“知悉”,所举书证其中有一条是唐谷神子《博异志补编·李全质》:“水深而冰薄,素不谙委,程命峻速,片时不可驻,行从等面如死灰。”从这可以看出,《汉语大词典》又把“谙委”看成是同义连用,看成两个词,所举例证都为唐代的例证,由此也可以看出《汉语大词典》在处理“谙委”时是矛盾的,标准不是很严格的。那么,“谙委”是一个词,还是一个并列短语呢?也就是说,“谙委”是否在初唐已经词汇化。董秀芳认为,动词性并列式双音词历时发展的最初阶段就是存在一个相应的单音同义形式,但组成成分不能换序,即各成分的组合次序是固定的,其内部不允许换序的句法操作。[1]与“谙委”同义的“谙”在晋代也已经出现:

(2)是时,晃昱诸天始生天者,不谙世间成败。(东晋瞿昙僧伽提婆译《中阿含经》T01/0429a)

4.晋朝时期“谙委”类动词语义场调查

(3)讲家不谙,徒以名相配合。(清济时述《楞严经正见》X16/0714b)

但我们没有发现“委谙”的用例,也就是说,“谙委”一开始就作为一个词出现,或者说“谙委”词汇化的时间非常短,即一个双音词的词化不一定与它存在时间成正比,也就是说,词汇系统中的成员在发展变化的速度上存在不平衡性。[2]但“谙委”的词汇化程度非常低,还处于词汇化的第一阶段,是非典型的双音词,还处于短语到词的过渡阶段;复合词是一个原型范畴,是一个模糊集;从句法到词法是一个渐变过程,短语与复合词构成一个连续统。[3]因此,《汉语大词典》有时将其视之为词,有时将其视之为短语,是可以理解的。

行为致歉是语言类活动之外的一切致歉活动,也就是不利用言语来致歉,是非言语交际的范围。比方:中国人双手抱拳,向对方表示歉意。还有,在中国,如果一名学生不能立刻回答教师提出的问题,他总是很害羞和无奈地挠挠头,表示歉意。当然这里的挠头就藏着“不好意思”、“抱歉”之类的致歉含义。必须说明,口头与行为致歉并不存在明显的划分界限。例如:中国人举手抱着拳头致歉的时候,嘴里也可能会说“兄弟,对不住了”、“给您添了不少麻烦,抱歉”等等一些话。

最后,企业应该重视并利用相关影响因素之间的交互作用关系,形成合理的资源整合投入策略,增强集团企业整体凝聚力和战略协同效应。

一、“谙委”语义场的演变

依据《汉语大词典》,其语义特征可以表示为[+了解][+透彻]/[+清楚]。我们考察从先秦到初唐这一时期,这一语义场中不同“能指”的更替过程。

李宗江把词义演变分为衍生性演变和交替性演变,而衍生性演变本质上是语义域的扩大或缩小或转移,交替性演变则是语义场的“能指”的更替。[4]前者是以词作为基点,后者是以概念作为基点。我们所考察的是《孙真人千金方》里的新词新义,在考察新词时,以《孙真人千金方》中这个词的概念来进行历时考察,考察新旧词的更替过程,以确定其为新词;同时也考察新词产生的原因。

这一语义场的词语依据《汉语大词典》共有34个:谙委、洞视、究宣、深见、深知、洞视、明识、深晓、明识、明悉、深识、知情、洞彻、洞鉴、精悉、审悉、通解、精悉、熟悉、谙解、深洞、洞观、通晓、知悉、洞贯、闲了、看穿、看透、燎彻、融解、审、熟识、熟知、通融。根据我们所考察的语料,在语料中出现的共有24个:谙委、洞视、究宣、深见、深知、洞视、明识、深晓、明识、明悉、深识、知情、洞彻、洞鉴、精悉、审悉、通解、精悉、熟悉、谙解、深洞、洞观、通晓、知悉。这可能有两种情况:一是由于我们所考察的语料的局限性,在先秦到初唐出现过的词语未能进入我们考察的范围。二是“洞贯、闲了、看穿、看透、燎彻、融解、审、熟识、熟知、通融”这样的词语在先秦到初唐时期根本没有出现过,是后来才产生的词语。出现以上两个原因的考虑,我们暂且把这十个词语作第二种情况来考察,不是我们所要考察的对象。

(12)何谓十种力?谓知他人、众生之类处处非处,处有限无限。如审悉知过去、当来、今现在因缘罪福所行之处有所报应。如审悉知,世间之人有若干种,其体不同。如审悉知,他人众生若干种心,所憙各异。如审悉知,他人众生根原所趣,本末各异。如审悉知,一切五道终始所归。如审悉知,知于众人行者之心,根、力、觉意、一心、脱门、三昧正受,结缚、瞋恨、鬪讼之事,能慧分别。如审悉知,无数寂然。悉识过去无数亿劫之事。识过去无数亿劫之所。游居众生察其终没之所归趣。道眼彻视于十方一切佛界。五道生死、善恶、祸福、起灭终始。如审悉知,诸漏已尽,无有尘垢,度于想念,以知慧脱现在造行,自以神通证知诸行,生死已断,称举梵行,所作已办知未度者。是为,须菩提!菩萨摩诃萨摩诃衍。有所得亦无所得、亦无所获。(西晋·竺法护译《光赞经》卷7,T08/P0195a)

(13)王叔和,高平人也。博好经方,洞识摄生之道。(《全上古三代秦汉三国六朝文·全北齐文》高湛(武成帝)《养生论》)

在先秦时期,以上24个词语根据我们的语料考察范围来看,都未曾出现,到西汉,出现了“洞视、究宣、深见、深知”。《汉语大词典》“洞视”的最早例证是宋代,其例证时代似可提前到西汉;“深见”“深知”的最早例证是东汉,似可提前到西汉。

(4)未若陵虚之子,飞真之官,上下九天,洞视百方。(《全上古三代秦汉三国六朝文·全汉文》东方朔《十洲记序》)

“变题”,就是指教师有目的、有计划地对命题进行合理的变换,即教师可不断更换命题中的条件或结论,转换问题的内容和形式,配置实际应用的各种环境,但同时应保留好对象中的本质因素,从而使学生掌握数学对象的本质属性。采用的方法主要是改变对象的表达方式,如图形的位置、题设与结论的互换、形状、大小等的变化,规律及语言符号的互译,最终使学生掌握哪些在变化过程中始终不变的因素,从而透过现象看到本质。这就是人们常讲的“万变不离其宗”。另外,由于巧妙设计变式应用于课堂教学中,学生感到课堂的丰富多彩,从而增强课堂的趣味性。

(5)小吏浅闻,不能究宣,无以明布谕下,治礼次治掌故,以文学礼义为官,迁留滞,请选择其秩比二百石以上,及吏百石通一艺以上,补左右内史、大行卒史。(《全上古三代秦汉三国六朝文·全汉文》公孙弘《请为博士置弟子员议》)

5.南北朝时期“谙委”类动词语义场调查

3.三国时期“谙委”类动词语义场调查

世界范围内资本账户开放的浪潮大致经历了80年代各国争相放开,90年代发展中国家陆续发生货币危机从而产生质疑,再到目前注重时序性和渐进性政策三个阶段。历史经验表明,资本项目开放的收益多体现在发达国家,而较少见诸发展中国家,而一些经济、金融欠发达的中小发展中国家,往往因为缺少资本管制的屏障保护而成为国际投机资本攻击的牺牲品。因此,如何充分享受资本项目开放的收益成为政策面临的重大挑战。前国际货币基金组织总裁Camdessus提出,亚洲金融危机的根源在于既定的宏观经济环境和制度背景下,资本项目开放措施与经济金融等改革的衔接出现了问题[1]。

到东汉,在词语相互竞争的过程中,“究宣”首先被淘汰,“明识”“深晓”挤进了这一语义场,“深知”得到了发展,“洞视”“深见”依然不发达。

(6)易京君明识音律,故本四孔加以一。(《全上古三代秦汉三国六朝文·全后汉文》马融《长笛赋》)

(7)窃见度辽将军马续,素有谋谟,且典边日久,深晓兵要,每得续书,与臣策合。(《全上古三代秦汉三国六朝文·全后汉文》梁商《招降匈奴表》)

新媒体是人类思想观点碰撞的大熔炉,是推动社会进步的新动力。在思想教育工作中,辅导员要充分了解学生的各种新思想、新观念,扩大宽容性,鼓励平等交流与畅所欲言,营造一个更加自由、宽松和充满活力的思想空间,为大学生的创新发展奠定基础。

到三国时期,“深视”在西汉产生到东汉一直没有发展起来,到三国时期终于从[+了解][+透彻]/[+清楚]语义场中淘汰了出去;“深晓”到东汉才出现,到三国时期就被淘汰了。到三国时期,这一语义场中出现了新成员:“明悉”“深识”“知情”“熟悉”。《汉语大词典》“深识”最早的例证是明代,似可提前到三国时期;“知情”的最早例证是汉代,可见我们语料具有一定的局限性。

(8)佛在水边。光明彻照龙所居处。龙覩光影。鳞甲皆起。龙甞见三佛。拘娄秦佛。拘那鋡牟尼佛。迦叶佛。三佛得道。皆在此坐。明悉照龙所居。龙覩光明念曰。斯光与前三佛光影齐同。世间得无复有佛乎。(三国·吴·康僧会译《六度集经》卷7,T03/P0042a)

(9)山阳公深识天禄永终之运,禅位文皇帝以顺天命。(《全上古三代秦汉三国六朝文·全三国文》明帝(一)《谥山阳公为孝献皇帝诏》)

“熟悉”早期有一个显著的特点,就是后面要接一个介词“于”,这大概是它开始产生时未能被广泛运用的主要原因吧。

(10)然经怪此意尚未熟悉于足下,何从便得之也?(《全上古三代秦汉三国六朝文·全三国文》嵇康(一)《与山巨源绝交书》)

一直到清代:

到晋朝,在三国时期产生的“明悉”就在竞争中被淘汰出局了;与之同时期产生的“熟悉”这个时期也被挤出了[+了解][+透彻]/[+清楚]语义场;新的词语进入了这一语义场:“洞彻”“洞鉴”“精悉” “通解”。《汉语大词典》“洞彻”的最早例证是南北朝时期, “精悉”的最早例证是唐代,似可提前到晋代;“审悉”的最早例证是汉代。

(11)无西海之浩荡,见若水之千寻。非丹山之赫曦,闻琴瑟之空音。理洞彻于俗听,物惊怪于世心。恨精影之不滞,悼光晷之难惜。阅有无于俄顷,验变化于咫尺。视空同而失貌,察倏忽而凶迹。(《全上古三代秦汉三国六朝文·全梁文》江淹(二)《水上神女赋》)

想了一会儿,我感到头晕得厉害,好像要从高空跌下来。我索性不想了。住就住吧,反正有人掏医药费。我记起过去看过一部叫《画中人》的电影,画上的仙女走下来给一个穷小子做饭。现在有个老板替我交医药费也不算太离奇。毕竟,社会上还是有好人的。

2.东汉时期“谙委”类动词语义场调查

南北朝时期,是政治大融合时期,也是语言文化大融合的时期,在[+了解][+透彻]/[+清楚]语义场上表现为,旧的词语大多仍然存在,并未从这一语义场中淘汰出去,而新的词语已经进入,甚至有的先前被淘汰出去的词语,这个时候又出现了,如“熟悉”,可见“熟悉”在它产生的初期经历了一个多么激烈的竞争阶段:“挤入——竞争——挤出——挤入”,而且这一过程在它被广泛运用之前,仍然在不断重复着,而不像“口语词进入文学语言有一个‘挤入——并存——取代’的过程”[5]那么单纯,有的往往有一个不断“挤入——竞争——挤出”的过程。只有“洞彻”被淘汰,而新出现的词语有“洞悉”“洞视”,还有重新挤入的“熟悉”,但其后面仍然要接介词“于”。《汉语大词典》“洞悉”的最早例证是明代,“洞视”的最早例证是宋代,似皆可以提前到南北朝时期。

1.西汉时期“谙委”类动词语义场调查

(14)吾游天地之间,汝未得道,不可相随,当诵五千文万遍,耳当洞听,目当洞视,身能飞行,六通四达,期于成都。(《全上古三代秦汉三国六朝文·全后周文》甄鸾《五佛并出五》)

6.隋、初唐时期“谙委”类动词语义场调查

隋、初唐时期,是中古向近古转变时期,语言也进行了大的调整。表现在[+了解][+透彻]/[+清楚]语义场上,除南北朝时期使用广泛的“深知”“深识”及使用频率较低的“明识”“通解”外,其余的都进行了更替:“洞鉴”“洞视”“精悉”“深见”“审悉”“熟悉”“知情”被挤出了语义场,而“谙解”“谙委”“洞识”“深洞”“洞观”“通晓”“知悉”以及曾经挤入语义场的“深晓”重新进入了[+了解][+透彻]/[+清楚]语义场。

另外,实践中出现一些案件,行为人为了盗窃共享单车而进行砸锁,这显然已构成故意毁坏财物罪。但从罪数与竞合的角度,应该对其从一重处罚还是数罪并罚仍然需要讨论,笔者认为按照前者处理,即从一重处罚。首先行为人的目的是盗窃共享单车,砸锁只是实现他的目的的一个步骤,换言之,砸锁不是他的目的而是必要条件,在行为人的盗窃过程中必须要砸锁,因此砸锁是次行为,盗窃是主行为,主行为吸收次行为,因此宜认定其为盗窃罪。

(15)彼师毘尼之藏既奉持而不舍。毘昙明义亦洞观而为常。苏妬路既得之于声明。(唐·慧立本,释彦悰笺《大唐大慈恩寺三藏法师传》卷8,T50/P 0263c)

(16)但看灸时,一度火下,即觉心神中醒然,方知咬已即狂,是以深须知此,此病至重,世人皆轻之。不以为意,坐之死者,每年常有之,臣昔初学医,未以为业,有人遭此,将以问臣,臣子不知报答,以是经臣手而死者非一,由此锐意学之,一解以来,疗者皆愈,方知世无良医,枉死者半,此言非虚,故将来学人非必此法,余一一方皆须沉思,留作心意勤学之,乃得通晓,莫以粗解一两种法,即又疗狂犬咬人方。(唐·王焘《外台秘要》卷四十《狂犬咬人方二十二首》)

国外在尾水资源化利用方面的技术已经成熟,但中国对于水污染治理研究的起步较晚,污水资源化利用技术推广缓慢,尾水导流工程中所采用的部分污水处理技术和设备配置不够先进,部分处理后的尾水水质仍仅能达到农业灌溉和工业用水要求,难以满足其他更多用途的需求[4]。

7.初唐前“谙委”类动词语义场更替情况汇总

where only Ron and Roff appear, making clear their importance for this calculation. This happens despite QF has been defined in terms of NMR and NRS. Furthermore, expression(10) simplifies to whenever Roff Ron.

天气寒冷时,用温水擦浴,简单说就是,用37℃左右的温湿毛巾擦澡,擦拭部位为全身包括宝宝的额头和面部。退热原理是让皮肤血管扩张,让体温散发出去,而且温湿毛巾擦拭后留在身上的水汽蒸发也会带走一部分体热。婴幼儿体表面积大,温水擦浴的退热效果较成人和大童要好。一些研究表明,温水擦浴与退热药物合用降温的疗效,比单独药物降温更为有效。

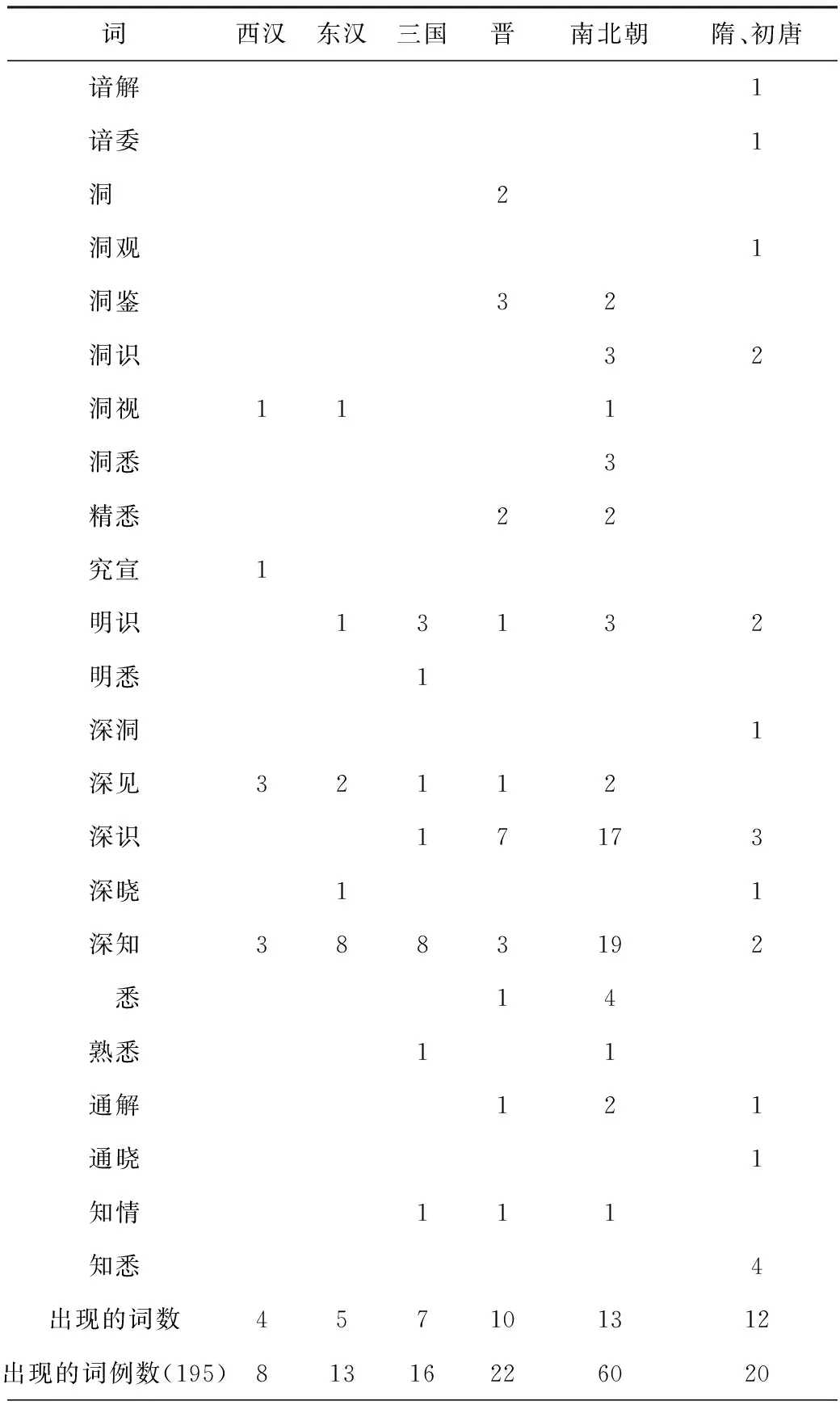

表1 各时代“透彻了解”语义场的更替情况

根据表1,我们可以看出以下几个特点:第一,从西汉到南北朝,无论是所用词的数量还是在文中出现的词例数量都在增加,特别是从晋代到南北朝时期,用例数增加显著,这跟南北文化的融合有关。第二,南北朝时期所用词例相对集中,主要是“深识”“深知”。第三,隋、初唐时期的词例数呈平均分散分布,这为新词的产生和语言的重新调整作了准备。第四,“透彻了解”语义场的主体是“深+V词素”“洞+V词素”,但“洞+V词素”使用频率一直不高,这大概与“洞”的负担过重(根据《汉语大词典》,“洞”共有十八个义位)和“洞”的名词化趋势有关。根据我们对东汉到初唐时期的佛经考察,“洞”单独作名词用,中古与近古的比例为0∶10;根据《汉语大词典》所举最早例证是南朝宋鲍照《山行见孤桐》,由此,我们可以推断:“洞”单独作名词在南北朝时期已经开始使用,到初唐开始广泛使用。

二、新词“谙委”产生的原因

吴国忠在谈到古汉语中的一些同义连用现象时说,一些虚词同实词一样,也往往是一词多义。如果同义连用,两个虚词可以互相制约,互相衬托,它们表示的意义就更单一准确了。[6]同理,我们认为,实词一词多义,同义连用,也可互相制约,互相衬托,表示的意义就更单一准确了。根据《汉语大词典》,“谙”是“熟悉、知道”的意思,南北朝时期已经使用;“委”是“熟谙、熟悉”的意思,唐代已经使用。“委”共有二十一个义位,负担过重,同义连用,可使意义更单一准确。

三、小结

“谙委”在初唐已经使用,其产生的原因是“谙”和“委”作为谓词已经在使用。“透彻了解”语义场根据《汉语大词典》共有34个,在初唐以前(包括初唐)已经出现的共有24个,其更替过程在时间上有先后之别,到南北朝时期,无论是用词的数量上,还是词例的数量上在初唐前是最多的,这大概跟南北方文化的融合有关。 “深识”和“深知”在南北朝时期出现的比例是最高的,而“洞+V词素”类型多而使用频率一直不高,主要原因是“洞“的负担过重以及“洞”的名词化趋势。

[1][2][3]董秀芳.词汇化:汉语双音词的衍生和发展[M].成都:四川民族出版社,2002:126、147、124.

[4]李宗江.汉语常用词演变研究[M].上海:汉语大词典出版社,1999:8-35.

[5]汪维辉.东汉—隋唐常用词词典[M].南京:南京大学出版社,2000:39.

[6]吴国忠.《史记》虚词词义连用初探[J].中国语文,1983,(3).

NeologismAnwei(谙委)intheEarlyTangDynastyandtheEvolutionoftheSemanticField

ZHOU Mengzhan, ZHANG Yongfa

(Hunan University of Science and Engineering, Yongzhou, Hunan 425199, China)

“Anwei” as a word appeared in the early period of the Tang dynasty, which was only a “blip”. “Anwei” began to be used in the early Tang period. The cause was that it had already been used as a verb then.There were different emergence time and different length of existent time of 24 members of the semantic field Anwei(谙委). To the Southern and Northern dynasties time, either the number of words or the number of word cases was the most before the early Tang period, it was probably related to the culture integration of the North and South.

Anwei(谙委); evolution; cause; semantic field

2014-07-04

湖南省情与决策咨询研究课题《张仲景医籍语词研究》

周孟战(1970-),男,湖南永州人,文学博士,讲师,主要从事古代汉语研究。

H03

A

1008-469X(2014)05-0058-04