基于社会性别的流动人口社会保障问题研究

——以宁波市北仑区女性流动人口为例

2014-08-07俞扬

俞 扬

(中共宁波市北仑区委党校 干训科,浙江 宁波 315830)*

一、引 言

全球化使得“移民”成为一个国际性话题,而我国的社会转型和城市化也使得国内“移民”——流动人口问题变得异常突出。2013年9月10日,国家卫生和计划生育委员会发布的《中国流动人口发展报告2013》显示,我国流动人口数量达2.36亿人,约占全国总人口的17.4%。①浙江省宁波市北仑区,2013年12月的居住人口近90万人,其中流动人口481 566人,②流动人口超过户籍人口,但是他们的社会保障却不容乐观,半数以上的流动人口未参加任何形式的社会保险,可见,将流动人口纳入国家社会保障体系之中,对于缩小城乡差距,维护公平正义,促进全体人民共享改革“红利”具有重要的意义。

在全国近2.36亿流动人口中,女性流动人口接近总流动人口的1/2。据统计,宁波市北仑区2013年12月的男性流动人口276 842人,女性流动人口204 724人,③流动人口的性别结构逐渐呈现出均衡化特征。在此背景下, 从社会性别视角出发,研究探讨女性流动人口的社会保障问题,确保女性享有与男性平等的社会保障权益,是健全和谐社会保障体系的题中之意。

二、现行社会保障政策的性别盲点

近年来,随着宁波市北仑区经济体制改革步伐的不断加快,政府在社会保障上的投入力度也不断加大,对社会弱势群体,尤其是对流动人口群体的保障日益增强。在政策的推动下,各类社会保险运作规范,覆盖面持续扩大,对保障男、女两性的社会保障权益,促进性别公平在内的社会公平发挥着积极作用。当然也应看到,由于政策在设计和实际操作中存在的偏差,社会保障政策在保障性别公平上依然存在“性别盲点”。

(一)养老保险

在宁波市北仑区,针对流动人口的养老保险,主要参照《宁波市外来务工人员社会保险实施细则》(甬劳社办[2011]54号)和《宁波市人民政府关于完善社会保险有关政策的通知》(甬政发[2012]140号)等相关文件,在养老金的缴费标准、申报变更、转移接续等环节中,缺乏性别敏感性,多以正规就业群体为主,并未将没有单位或雇主的农村户籍女性流动人口、非劳动关系下的婚育女性流动人口纳入政策视野。同时,现行养老保险的制度设计普遍与退休前平均工资、缴费年限(工龄)、计发时间(预期寿命)相关,然而,现实的情况往往是女性的工资和工龄的平均值均低于男性,而预期寿命却高于男性,从而导致两性养老金利益的显著的性别差异。

(二)医疗保险

在医疗保险制度中,也同样存在性别盲点。首先,从医保的适用对象看,主要面向本区域内的各类用人单位的在业人员。由于就业市场上存在性别歧视,[1]女性的就业率和平均工资水平普遍低于男性,这直接影响了女性的参保率和医保个人账户的积累额。其次,从女性的生理特点和身体状况看,女性的医疗需求通常会高于男性。根据《2012中国卫生统计年鉴》的调查数据,男性的慢性病患病率和两周患病率分别为177.3‰和170.4‰,而女性的慢性病患病率和两周患病率则高达222.5‰和206.8‰ 。④现行医疗保险的制度设计未将性别作为变量加以考虑,女性也承担着和男性相同的缴费责任和义务,明显存在“隐性歧视”。

(三)失业保险

失业保险虽然在制度设计上并无涉及两性差异的规定,然而正是这种统一性的规定忽视了男女两性的个体性差异,在实施过程中给女性群体造成了利益损失。宁波市北仑区涉及流动人口失业保险的相关规定与国家层面政策类似,将“非因本人意愿中断就业”作为参保人员领取失业保险金的条件之一,这其实是对女性事实上的歧视。[2]因为该规定并未考虑到女性参保人员可能会因为怀孕保胎而自愿辞职的这一情况。同时,相对于其他失业群体,女性流动人口的家庭负担较重,在劳动力市场上也不受青睐,重新就业的压力更大,更需要在政策中加以考虑。

(四)工伤保险

基于两性从事的主要行业性质,男性发生工伤的风险往往要高于女性,[3]为此,现行工伤保险在政策设立过程中大都以男性作为假设对象,这就容易忽视女性特殊的生理状况及现实需求,如女性在怀孕期间发生了工伤,从而导致流产,或是胎死腹中,或是存在胎儿致畸致残等情况,其应享有的伤残福利待遇存在重大疏漏,尤其在胎儿损伤方面较难认定。[4]此外,工伤保险主要关注城镇职工和外来务工人员等在业人员群体,较少考虑家政从业人员、无单位或雇主的农村户籍流动人口等群体,特别是女性居多的保姆和钟点工这一群体,几乎没有任何的工伤保险待遇。

(五)生育保险

社会性别理论认为,女性主要承担生育行为,但是并不意味着女性要承担全部生育责任。“生”由女性完成,“育”则是男女双方以及社会共同的责任。现行的生育保险政策在女性产假与男性陪护假上的规定不同,将生育的主要责任推给了女性。在实际操作中,生育保险的受众群体主要针对职业女性,而城镇未就业女性、非正规就业的女性、无单位或雇主的农村女性等群体依然被排斥在制度之外。生育作为人口和社会的再生产活动,理应得到全社会的肯定,但是生育保险对女性生育事件的补偿只针对部分女性群体,显然有失公允。

(六)社会救助

目前,浙江省部分市县已经着手将符合一定居住或就业条件的流动人口纳入社会救助范围,并提供临时救助以及医疗和教育等专项救助,宁波市北仑区也积极探索针对流动人口的社会救助新路子,以期更好地保障流动人口群体的基本权益。然而,政策的性别问题依旧不容忽视,以户为单位的低保户统计数据,容易掩盖居民内部不同性别的差异,无法揭示不同性别群体享有救助机会的不同;[5]缺乏性别敏感度的政策规定,也未形成对单身、无子女、丧偶等弱势女性群体的救助设计;受地方财力所困,社会救助的保障力度有限,并不能缓解有较多子女的低保户,尤其是失去男性劳动力的女性流动人口家庭所面临的生存压力。

三、宁波市北仑区女性流动人口社会保障的现状分析

笔者以宁波市北仑区的女性流动人口为研究对象,以男性流动人口为参照群体,通过文献调研和问卷调查的形式,重点考察女性流动人口社会保障的实际参保现状和需求现状。在有效回收的273份问卷中,男性139个,占总样本的50.9%;女性134个,占总样本的49.1%。

(一)社会保障的参保现状

笔者利用调研数据,通过分析,重点考察流动人口社会保障的总体参保率和男女两性在参保现状上的差异。

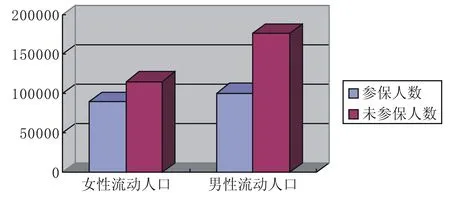

首先,在医疗保险、养老保险、工伤保险、失业保险以及生育保险等缴费型社会保障项目方面,流动人口的社会保险总体参保率还不高,男女两性参保上的性别差异不显著。宁波市北仑区规定:凡是与本区用人单位建立劳动关系的流动人口(外来务工人员)都实行统一申报和缴费,也就是说,该群体参加所有五项社会保险,而不能只参加其中几项,而对于没有与本区用人单位建立劳动关系的流动人口,则不能参加任何一项社会保险项目。根据北仑区人社局2013年12月的统计数据,参保五大险种的流动人口为190 048人,占流动人口总人数的39.5%;其中女性参保流动人口89 323人,占参保流动人口总数的47%,占女性流动人口总数的43.6%;男性参保流动人口100 725人,占参保流动人口总数的53%,占男性流动人口总数的36.4%。⑤由此可见,流动人口社会保险的总体参保率还不高,女性流动人口的参保率尽管低于男性流动人口,但是女性参保流动人口占女性流动人口的比重却高于男性参保流动人口占男性流动人口的比重,两者的性别差异并不显著。

图1 分性别的北仑区流动人口参保情况(2013年12月)

其次,在社会福利、社会救助等非缴费型社会保障项目方面,女性享受的保障权益不够充分。借助以多项选择题为主的问卷调查,发现在134份宁波市北仑区女性流动人口的问卷中,43.7%的女性未享受任何社会福利项目,只有6.0%的女性在子女入学方面得到帮助,10.6%的女性获得过住房补贴,23.6%的女性接受过社区服务,11.6%的女性参加过在职培训,4.5%的女性接受过其他社会福利项目。(见表1)

表1 享有社会福利项目情况表

注:本项目为多项选择题,数据通过多重响应分析得出。

(二)社会保障的需求现状

为了使研究视角更为系统,笔者在梳理流动人口参与社会保障现状的基础上,进一步分析流动人口对政府或社会组织提供的社会保障项目的实际需求。调查显示,男女两性流动人口在各自需要的社会保障项目上存在一定差异。表2显示,男性流动人口最需要的保险是养老保险,其次是医疗保险、工伤保险和失业保险,所占比例分别为94.3%、91.8%、78.7%、75.4%,而女性最迫切需要的保险是医疗保险,然后是养老保险、生育保险、失业保险以及工伤保险,比例分别为92.4%、90.7%、68.6%、61.0%、57.6%。值得注意的是,女性由于其特殊的生理特性,对生育保险的需求高于男性,而男性则因较多从事体力且危险性高的行业,对工伤保险的需求高于女性。此外,男性对住房补贴的需求也高于女性,这与婚姻对男女双方不同的经济期待有一定的关系。

表2 社会保障需求表

注: 本项目为排序多项选择题,数据通过多重响应分析得出。

(三)参与现状和需求现状的契合度分析

“风险出现→保障需求→制度供给”,是现代社会保障制度产生的逻辑思路。要更好地发挥社会保障制度的实际功效,不但要摸清女性流动人口社会保障的参与现状和需求现状,更要对两者的契合度作进一步分析梳理。通过此次调查,可以看出宁波市北仑区女性流动人口的社会保障参与和社会保障需求之间有一定的契合度偏差,在缴费型社会保障项目中,社会保障需求均高于社会保障的实际参与,其中医疗保险的需求与参与的契合度偏差为48.8%,养老保险为47.1%,生育保险为25.0%,失业保险为17.4%,工伤保险为14.0%。在非缴费型社会保障项目中,女性流动人口对住房补贴、最低生活保障制度等也有一定需求。这种需求高于参与的参保现状,反映了仍有大量女性流动人口被排除在城市社会保障制度之外。

四、影响宁波市北仑区女性流动人口社会保障状况的三个维度

笔者从自身因素、单位因素、制度因素三个维度,借助SPSS数据统计分析软件,剖析影响女性流动人口社会保障状况的原因。

(一)自身因素

影响女性流动人口社会保障状况的自身因素主要包括健康状况、年龄结构、教育程度、婚姻状况、务工年限、务工动机、从事行业、收入水平、风险意识、技能培训、制度认知、家庭地位以及户籍所在地13个方面,通过SPSS 17.0数据统计软件进行交叉分析和卡方检验,发现年龄结构、从事行业、风险意识、技能培训、制度认知、家庭地位6个方面的P值﹤0.05,即这6方面的因素对女性流动人口的参保有显著性影响。

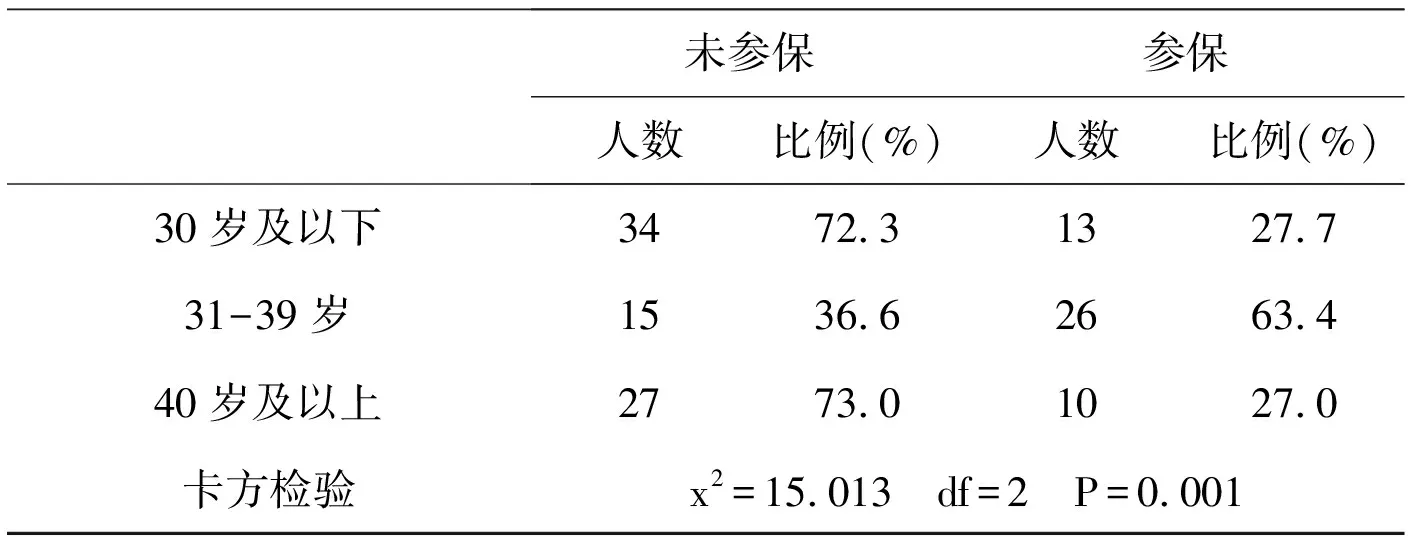

在年龄结构方面,检验的P值为0.001,该因素对女性流动人口是否参保有显著影响。表3显示,年龄段在31-39岁的女性流动人口,由于具备一定的社会阅历,参保意愿强烈,总体参保率较高。而30岁及以下的女性流动人口社会阅历有限,对社会保障考虑较少,参保率较低。40岁及以上的女性流动人口受教育程度较低,家庭压力也较大,参保率同样也不高。

表3 女性流动人口年龄结构与参保情况

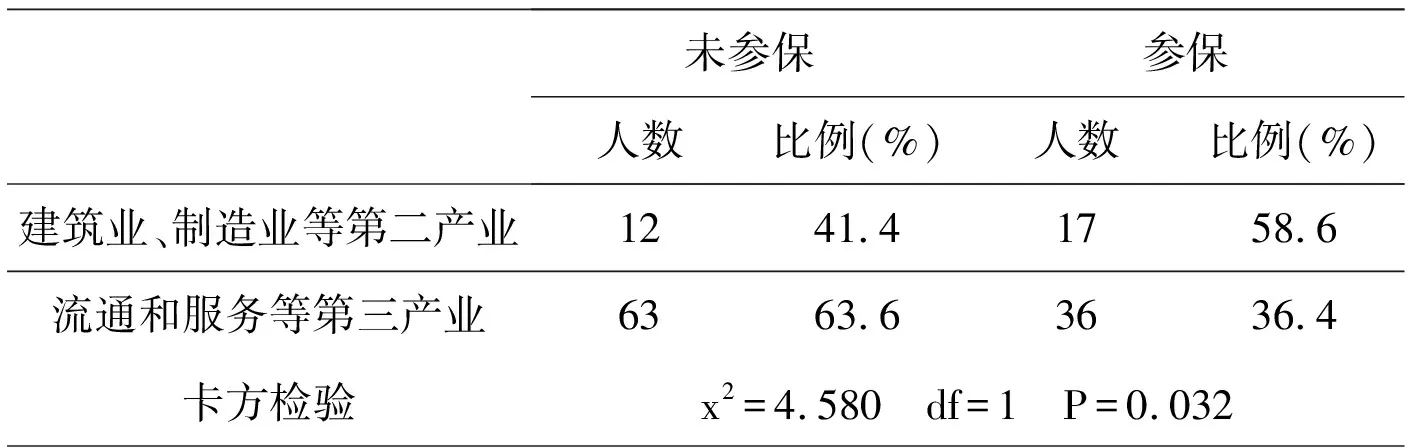

在从事行业方面,从事建筑业、制造业等第二产业的女性流动人口参保比例较高,从事流通和服务等第三产业的女性流动人口参保比例较低,检验的P值为0.032;同时,从表4还可以看出,女性流动人口从事流通和服务等第三产业的人数要远超从事建筑业、制造业等耗力大的第二产业的人数,这也从侧面体现了男女两性在职业选择上的显著差异。

表4 女性流动人口从事行业与参保情况

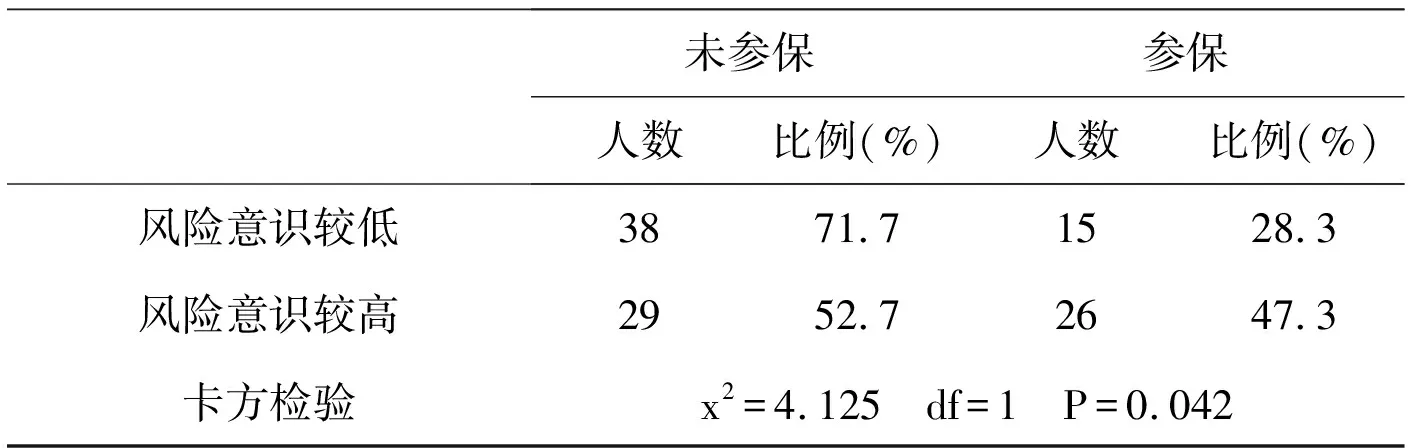

在风险意识方面,女性流动人口主要面临疾病、养老、失业和工伤四项生活风险,根据四项风险指标的综合得分,将女性流动人口分为风险意识较低和风险意识较高两类。由表5可以看出,风险意识较高的女性流动人口的参保比例高于风险意识较低的女性流动人口19个百分点。

表5 女性流动人口风险意识与参保情况

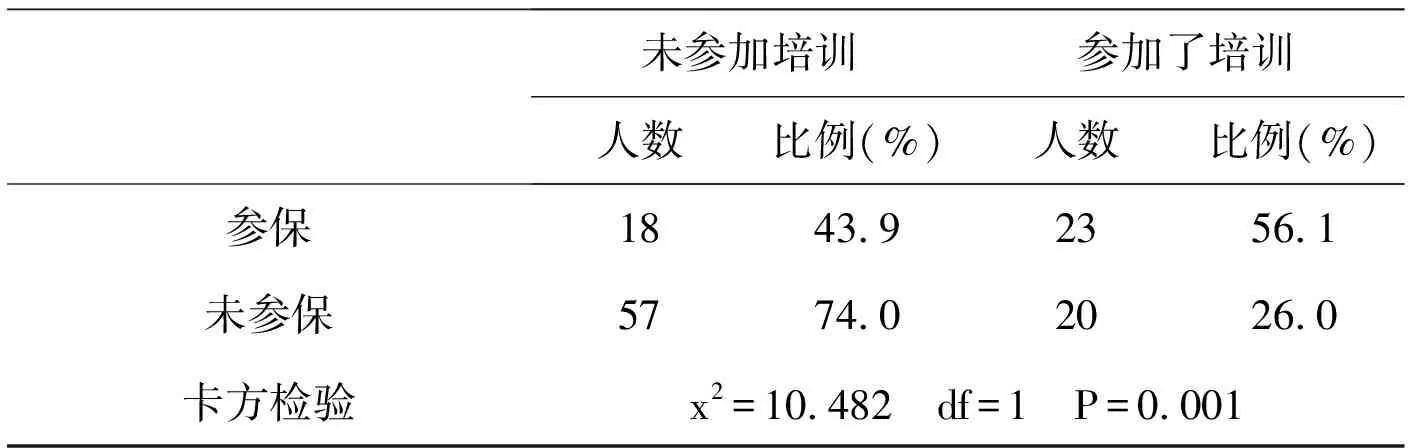

在技能培训方面,女性流动人口是否参加过职业技能培训与是否参保有显著的相关性(P值为0.001)。原因可能在于女性流动人口通过职业技能培训,增强了个人的综合素质和职业竞争力,用人单位为了留住人才会选择为其购买社会保险。(见表6)

表6 女性流动人口参加职业技能培训与参保情况

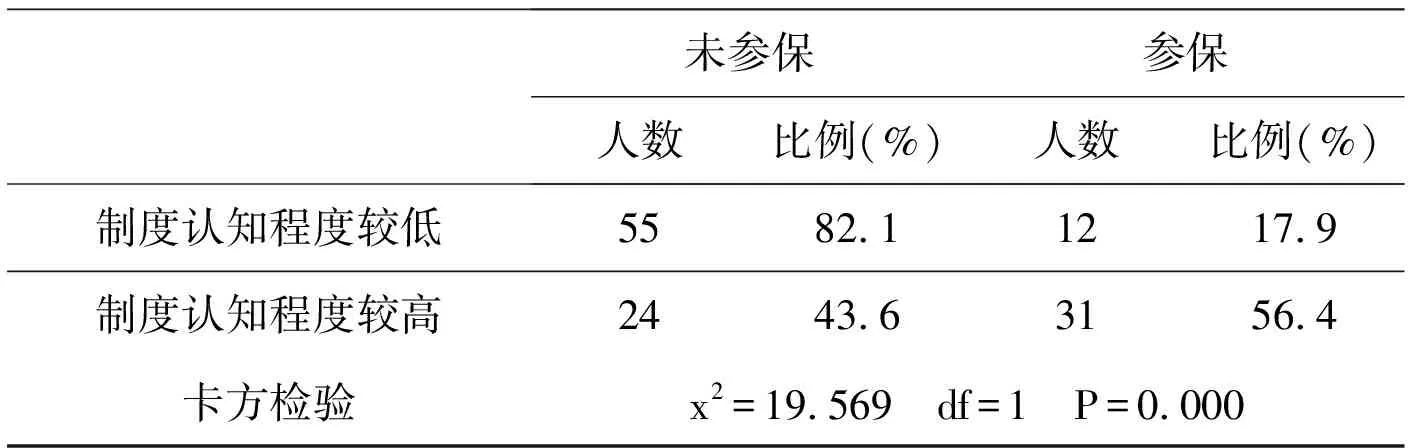

在制度认知方面,通过对女性流动人口对五项社会保险制度的了解程度的考察,发现多数女性流动人口对五项社会保险制度的认知较低,尤其是对生育保险、失业保险以及工伤保险制度知之甚少。从表7可见,对社会保险制度了解得越多,女性流动人口参与社会保险的可能性越大,制度认知与参保与否有显著的因果关系。

表7 女性流动人口制度认知与参保情况

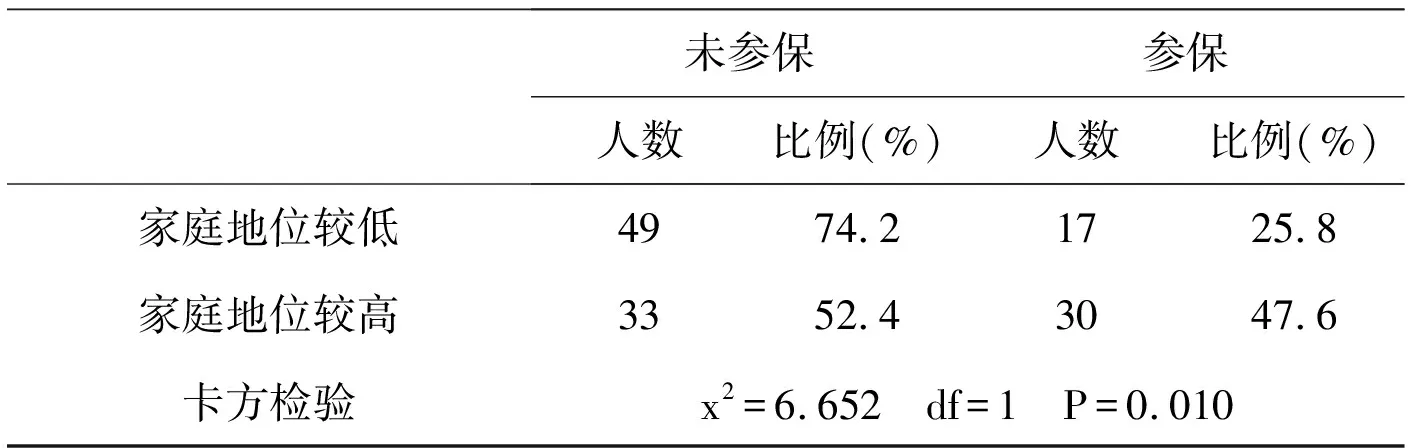

在家庭地位方面,主要通过参保决定权、大事拍板权、小事做主权三个变量来考察女性流动人口在家庭中的地位,如果该女性在三个变量中拥有两个及以上决定权的,则认为其在家庭中的地位较高;反之亦然。调查显示,女性流动人口家庭地位的高低对其是否参保影响显著(见表8)。

表8 女性流动人口家庭地位与参保情况

(二)单位因素

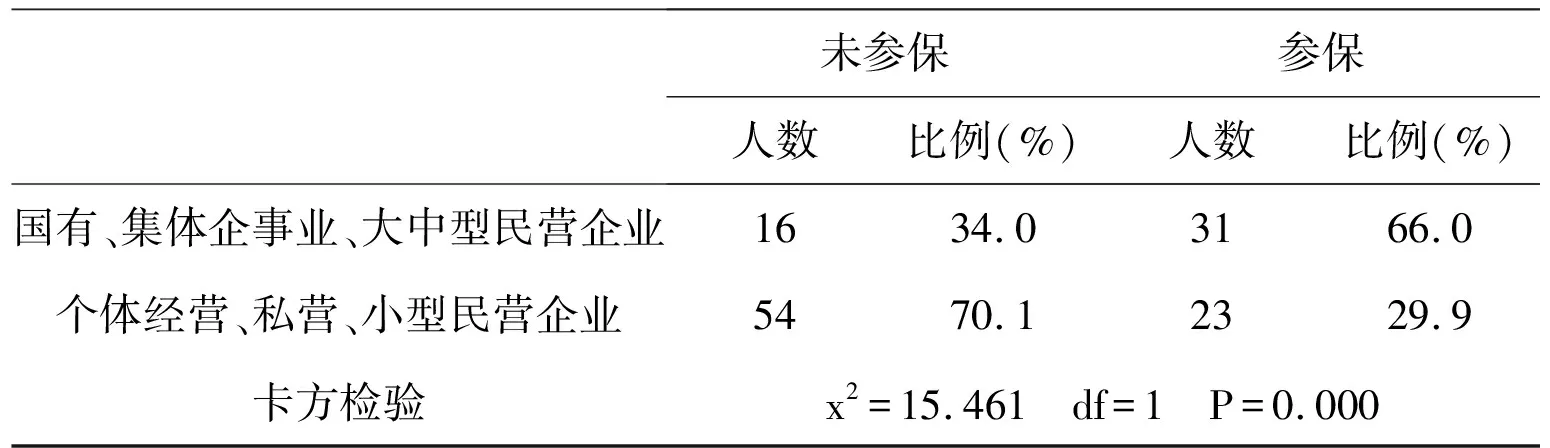

调查显示,单位性质与女性流动人口参保情况的检验P值为0.000,存在显著性影响。其中女性流动人口从业于国有、集体企事业、大中型民营企业等单位的参保率相对较高。不同的单位性质,不同的经营状况,不同的用工规范以及相关政府部门不同的监管力度,促成了从业于不同单位性质的女性流动人口参保状况的差异。

表9 单位性质与女性流动人口参保情况

从表9还可以看出,女性流动人口在国有、集体企事业、大中型民营企业等单位工作的人数相对较少,多数在小型民营企业、私营企业和个体工商户等单位工作,而这些微利单位为保证自己的利润空间,往往对为员工缴纳社会保险的积极性不高。从单位趋利避害的角度看,企业本身就是以营利为目的的经济主体,为流动人口缴纳社会保险势必会增加负担,冲减利润。在宁波市北仑区,用人单位为外来务工人员在养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险和失业保险中的缴费基数分别为1 470、2 166、2 166、2 166、1 470元,而缴费比例分别为14%、5%+0.5%、1.4%、0.7%、2%,⑥该缴费标准对部分规模不太大的企业来说确实是个财政包袱。尽管这些年来,企业在社会保障的参与上面临一系列的制度性压力,但在利益的驱使下,依旧会想方设法规避责任,还有一些单位连基本工资都存在拖欠问题,更不用说为员工参保了。从流动人口在单位的处境看,多数流动人口,尤其是女性流动人口在社会保险的参与方面往往缺乏知情权和选择权,不能选择是否参加社会保险,只能选择是否从事这份工作,而在当前激烈的就业形势下,女性流动人口自然不会冒着掉饭碗的风险去提一些额外要求,而且大部分女性流动人口的工资都比较低,工作又缺乏稳定性,若再从微薄的薪水里抽出一部分缴纳现在得不到任何实惠的社会保险,她们是不愿意的,这也就导致了该群体参保率的低下。

(三)制度因素

近年来,我国的社会保障制度开始向全面保障改革,然而,透过社会性别理论的视角来审视我国社会保障制度,可以发现该制度在制定和实施过程中,存在着既未考虑女性利益以及特殊需求,又未关注参保条款对女性带来不利影响的诸多方面。首先,我国的社会保障制度是就业关联型制度,其缴费办法、计费年限、待遇享受等方面均依据正规就业情况而设计,当前女性的就业率一向低于男性,显然制度在一开始就未将男女两性的实际差异考虑在内。其次,缴费水平较高。就宁波市北仑区而言,外来务工人员养老保险的个人缴费比例是8%,医疗保险则是1%,这也与女性流动人口收入水平普遍偏低不相适应。再次,保险覆盖面窄。宁波市北仑区面向流动人口的五大险种也只是覆盖到有单位的外来务工人员,未将农村户籍的无单位流动人员纳入在内,而女性流动人口恰恰是该群体的重要组成部分。第四,转移接续困难。目前,地区间的社会保障制度差异较大,难以适应流动人口频繁流动转移和接续社会保险关系的需要。流动人口一旦更换工作城市就必须先退原城市的保,再参现城市的保,容易出现“参保退保,再参保再退保”的往复循环,势必降低流动人口参保的积极性。

此外,社会保障制度与户籍制度也紧密相关。城乡二元的户籍制度导致了城乡居民各种权利的分离,限制了农村户籍人口享受城市市民的社会保障的机会。尽管进城的流动人口的规模日益庞大,但该群体在城市中的就业和生活始终处于劣势,尤其是女性流动人口,不仅与男性流动人口在传统性别文化上处于劣势,而且与城市女性相比也处于不利的地位。这种弱势地位直接阻碍了女性流动人口平等享有社会保障权利,直接影响其参加各类与户籍制度挂钩的社会保障项目。

五、对策建议

“社会性别平等是平等理念中最基本的内容”,[6]是社会公平正义的重要组成部分。在对流动人口的社会保障状况做分析的时候,导入社会性别的视角,旨在呼吁在全面提高流动人口社会保障水平的基础上,切实消除流动人口参保的性别差异,推动女性流动人口平等享有社会保障权益,促进男女两性流动人口和谐共处。

(一)强化参保意识,提升综合素养

强化女性流动人口的参保意识和维权意识是提升其参保率的重要环节。如上所述,女性流动人口对社会保障制度的认知较低,既不了解制度的详细内容,也不清楚具体如何参保,更不用说通过制度化的渠道来表达自己的利益诉求。为此,基层政府、民间机构及社会力量应该加大与女性利益密切相关的社会保障政策及法律法规的宣传力度。在女性流动人口聚集的社区或单位,可以定期组织相关政策或法律的咨询活动;在女性流动人口的户籍所在地,可以利用其返乡的时间段,邀请相关专家对一些政策法规进行解读,尽量让更多的女性流动人口知晓这些政策或法律,切实强化其参加社会保障的主动性和积极性。

当然,除了参保意识偏低外,女性流动人口整体素养不高也是影响其参保率的重要因素之一,为此,要把提升女性综合素养作为一项基础性工作来抓。在学习期间,政府有义务通过各项政策规定保证男女两性获得同等的受教育机会,尽可能缩小男女两性教育水平差距;在工作期间,由用人单位或社会培训机构来开展女性职业技能培训,政府也可以给予相应的财政补贴或政策支持,如此,既能提高女性流动人口的就业竞争能力,也能促使其更好地为城市建设服务。

(二)推进性别公平,纳入决策主流

在现有的社会经济利益构成中,社会性别的差异性无处不在,如果在社会保障政策的制定和贯彻过程中融入社会性别意识,“将社会性别意识即性别平等意识纳入一切决策者的思想和行动中,体现于一切法律、政策和措施中,并通过政策制定者的行为变成社会认可的共有观念”,[7]那么社会保障政策就能较好地体现性别平等和社会公平。在瑞典,通过设立一系列机构将社会性别平等纳入到政府制定和执行政策的所有活动之中,从而推进性别平等进程,如设立性别平等部、平等机会监督机构等;在香港,也成立了促进和保障女性权益的专门机构——妇女事务委员会,将社会性别视角纳入香港政府的日常工作流程;在台湾,更是通过性别平等方面的立法,来展开社会性别主流化的实践。这些做法都为我们顺利推进流动人口社会保障的性别公平提供了有益借鉴。

为了使社会保障政策向更为性别公平的方向发展,有必要在政策评估阶段建立反映社会成员社会保障状况的指标体系,通过性别、男女社会保障的需求和资源利用情况以及社会保障主要内容三维度来确定社会保障性别测量评估的主要指标,在统计报表和社会保障专项调查中融入性别元素,实现分性别的数据收集和分析,推进性别审查的常态化和制度化,增强社会保障政策性别公平的“回应性”,切实将性别公平意识贯穿于社会保障政策的全过程。

(三)发挥政府调控,规范企业用工

《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》中提出要“完善社会保险关系转移接续政策”。这表明因不同行政区域的管理服务政策的差异,当前跨区域流动人口的社会保险转移接续并不通畅,需要充分发挥政府的调控作用,实施动态综合管理。从短期看,要实现社保跨区域的转移接续与异地缴付需要借助信息技术体系的完善,如实行“一卡通”全国联网制度,[8]通过一张社保卡,记录流动人口在全国各地任何时候进行的社会保障数据信息。这样既可避免重复参保与重复报销现象的发生,又可为转移接续与异地缴付提供凭据。从长期看,则应借助跨区域发展协调机制平台,建立较合理的不同区域的社保制度衔接机制,以实现社保机制的区域融合。此外,政府的调控作用还应发挥在对企业参保行为的监督上。如上所述,女性流动人口的实际参保率很大程度上取决于企业的缴费意愿和缴费行为,尽管在法律关系上,企业与女性流动人口是雇佣关系,但并不意味着企业一定会为其缴纳社会保险,尤其在生育保险、工伤保险、失业保险等不需要个人缴费的保险项目,甚至可能出现企业利用女性流动人口的不知情而逃避责任的情况。为此,政府有必要对企业的用工行为进行强有力的约束和常规化的监督,帮助企业强化责任意识,切实保障女性流动人口合法权益。

(四)增强制度弹性,彰显性别平等

“制度的重要功能就是使复杂的交往行为过程变得容易理解和更具可预见性”,[9]在当前的社会背景下,要调整和完善流动人口的社会保障制度就需要加强制度建设,从维护流动人口(尤其是女性流动人口)的社会保障权益出发,以性别平等为原则,统筹考虑,逐步推进。

在缴费型社会保障项目方面:一是不断扩大社会保险制度的覆盖面,逐步取消女性流动人口参加社会保障的户籍限制,尤其在生育保险方面,做到与城镇女性劳动者同等的应保尽保。同时,还应突出男性在生育事件中的责任和义务,适当延长男性育儿假(父育假),实现生育行为的两性平等。二是延长女性的退休年龄和养老保险供款期,逐步取消退休年龄的性别差异,尝试弹性退休年龄制度,参保者可在55-60岁的5年间自行选择退休年龄。三是在医疗保险、工伤保险和失业保险等制度中,充分考虑到女性流动人口的特殊性,要开展性别利益调研,理顺两性在现行制度下的差异,调整参保内容中的“隐形歧视”条款,强化制度的性别敏感性。同时,适度降低各类保险的参保费用,切实减轻企业的财政负担,提振企业为流动人口缴纳社会保险的主动性和积极性。

在非缴费型社会保障项目方面:一是适当放宽社会救济、社会福利等方面的资格门槛,分类别、分步骤地为女性流动人口提供如子女入学、社区服务、法律援助和医疗救助等福利项目,使其享有城市居民同等社会福利。二是健全流动人口工资支付保障制度,加大对拖欠工资、克扣工资的行为的处罚力度,在工资支付监控和欠薪保障上进行综合性管理,有效保障女性流动人口的工资权益。三是试行流动人口最低生活保障制度,缓解流动人口在城市里的生活压力,保障那些收入低于所在城市贫困线以下的流动人口的基本生活,使流动人口的基本权利得到保护和尊重。

此外,我国的社会保障体系长期处在城乡二元结构的模式下,由于经济发展水平的不同,城乡、区域的社会保障水平差异也较为明显,要统筹城乡、区域社会保障制度,势必要加快对现有户籍制度的改革,实施户口登记地与实际居住地相衔接的户籍管理办法,助推流动人口融入当地城市并享受与本地居民同等的待遇,最大限度消除户籍制度造成的劳动力市场分割对女性流动人口的性别排斥,着力构建城乡、区域统一的社会保障体系,分地区、分阶段、分层次地破解社保制度的“碎片化”、“分立式”的问题,直至实现《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》中所确定的“建立更加公平可持续的社会保障制度”的改革目标。

(本文获2014年度浙江省党校系统“贯彻全会精神,全面深化改革,推进治理体系治理能力现代化”理论研讨会一等奖。)

注释:

①参见国家卫生和计划生育委员会发布的《中国流动人口发展报告2013》。

②③参见宁波市北仑区流动人口服务与管理办公室2013年12月25日统计数据。

④参见国家卫生和计划生育委员会发布的《2012中国卫生统计年鉴》。

⑤参见宁波市北仑区人力资源和社会保障局2013年12月统计数据。

⑥数据来源:宁波市北仑区人力资源和社会保障局(2014年6月)。

参考文献:

[1]胡亚云.论就业性别歧视——一种社会学分析视角[J].信阳师范学院学报:哲学社会科学版, 2009(1):80-83.

[2]刘明辉.女性劳动与社会保险权利研究[M].北京:中国劳动社会保障出版社,2005:31-32.

[3]徐道稳.农民工工伤状况及其参保意愿调查[J].中国人口科学,2009(1):97-104.

[4]郭慧敏,段燕华,高涛.“孕妇工伤胎儿受损”的个案分析——兼论工伤法中的性别盲点及性别歧视[J].妇女研究论丛,2004(4):16-24.

[5]吴宏洛,范佐来.农村妇女的贫困与反贫困[J].福建论坛:人文社会科学版,2007(6):121-125.

[6]金亚红.论社会性别平等视域中的职前教师教育[J].浙江师范大学学报:社会科学版,2012,37(5):121-124.

[7]杨雪.欧盟共同就业政策研究[M].北京:中国社会科学出版社,2004:180.

[8]徐晓菁.公平视角下的流动人口社会保障制度研究[J].赤峰学院学报:汉文哲学社会科学版,2014(3):94-96.

[9]徐新清.农村综合改革背景下县级政府的保障体系构建[J].浙江师范大学学报:社会科学版,2013,38(1):55-60.