产业结构调整与新型城市化的关联研究

2014-06-12张波

张波

(广东科学技术职业学院,广东 广州 519090)

产业结构调整与新型城市化的关联研究

张波

(广东科学技术职业学院,广东 广州 519090)

新型城市化是代表社会经济产业结构发生本质变革并获得快速发展的结果,是衡量国家与地区经济发展水平的主要标志之一。以广州市2002~2011年产业结构发展数据进行分析,结果表明广州产业结构政策经过不断调整,城市产业发展势头良好;城市化水平已处于高位,超前于产业结构的调整幅度,但二者之间差距在不断缩小,同时新型城市化对产业结构调整的响应程度越来越密切。

产业;城市化;科学;结构

一、前言

新型城市化是推进我国国力建设和发展的强大动力,也是衡量不同地区社会经济发展水平以及居民生活质量的有效标示。“中国的城市化与美国的高科技发展将是深刻影响21世纪人类发展的主体,中国的城市化将是区域经济增长的火车头,并产生最重要的经济利益”。[1]近些年,部分发达沿海城市如北京、天津、江苏、浙江等省市在城市化建设的产业结构、新型工业化、城市群、城乡统筹等方面进行侧重,取得一定效果。[2][3][4][5]从区域产业结构调整与城市化响应有机结合的视角,研究区域产业结构演变与城市化的互动关系,通过城市化模式、城市地域形态、城市空间结构等城市化体系的调整,响应与拉动区域产业结构的升级,促进区域产业有序演变已经正在成为理论界和学术界研究的热点。

本文以广州市为例,基于2002~2011年度广州市产业结构调整及城市化数据资料,对产业结构调整与城市化的响度问题进行分析,并对广州市新型城市化与产业结构的关联度进行深度探讨。在此基础上,对未来广东省新型城市化给出了建议。

二、广东省产业结构调整及其对经济的影响

(一)广东经济发展现状及产业结构调整背景

21世纪,广东省经济快速发展,在全国率先形成最具发展空间和增长潜力的世界级新经济区域,率先转变经济发展方式取得突破性进展。2012年,广东GDP为57067.92亿元,经济总量连续24年位居全国首位。尽管GDP总量在全国排名靠前,但是广东省GDP增速仅排名20,综合竞争力落后上海、浙江、江苏等省份。自2011年以来,广东经济发展陷入困境,外贸进出口增速持续放缓,物价水平在高位运行,企业经营困难增多,企业利润增幅显著下滑,交通、能源等基础设施投资下降,影响全省发展基础和潜力,服务业发展相对滞后。服务业增加值增速比生产总值增速慢,服务业增加值占生产总值比重低于预期目标。

为加速经济发展,广东省出台泛珠三角区域合作与发展,粤港澳一体化推进等举措。2013年7月,国家正式将珠江三角洲城市群纳入世界级城市群建设项目。广东省十届八次全会提出“加快转型升级、建设幸福广东”核心任务,经济建设、民生改善、环境保护、社会事业发展、法制民主进步等成为建设的主体内容,广东十二五规划重点调整产业结构协调区域发展。因此,探究广东省产业结构调整与新型城市化建设内在关联课题紧迫,具有现实指导意义,本文以广州市为例。

三、广州市产业结构调整与新型城市化的内在关联探析

作为一个长期以外贸加工技术为主、自主创新技术为辅的服务型工业城市广州,在近些年产业结构政策调整进程中,政策是否对新型城市化产生积极引导作用,即二者是否和谐匹配,未见文献进行探讨。本文首先以此为基点展开研究。

(一)广州市产业结构调整态势分析

参照文献,[6]依据不同产业结构之间比例来量化区域产业结构差异。通过2001~2011年十年间广州市产业结构比例计算,广州市产业结构经呈现调整升级趋势,第一、第二产业比重逐步下降,第三产业比值增加。三次产业结构由2001年的2.7:39.9:57.3转变为2011年的1.2:34.9:63。[7]非农人口及产业更加集中,由2001年的96.3增加到98.8,产业结构呈现出显著的“二、三、一”的格局。

依据配第-克拉克的产业结构演变理论判断,当前广州市正处于工业化的中后期,随着经济快速发展,第三产业逐渐成为城市的支柱产业,产业结构正以“三、二、一”的模式转变。在经济学家库兹涅茨的现代经济增长理论中,三次产业结构变动受内部因素影响,即时间变化经济发展,第一产业在不断下降;作为实现国民收入比重较大部分的第二产业小幅上升但分布在该产业中的劳动力相对比重则不变或略有上升;同时第三产业该要素的相对比重和国民收入所占比重都将不断上升。[7]从库兹涅茨理论来看,2001~2011年广州市产业结构的变化符合该经济模式的发展。

(二)广州市城市化发展趋势判别

衡量城市化发展程度的指标能够反映城市化水平,多数理论采用地域内城市人口与总人口比例来表示。传统城市化水平则用于衡量一个国家或地区城市化,为便于计算,本文选用广州市城镇(市镇)人口占地区总人口的百分比来表示城市化水平。城市化水平是衡量城市化发展程度的数量指标,一般用一定地域内城市人口占总人口比例来表示。其中,传统城市化水平是衡量一个国家或地区的城市化最主要的指标,为便于计算,本文选用广州市城镇(市镇)人口占地区总人口的百分比来表示城市化水平。

根据美国城市地理学家诺瑟姆(Ray.M.Northam)的城市化率理论,将城市化进程大致分为三个阶段,第一个阶段为初期,城市化率30%以下,城市化速度比较缓慢;第二个阶段是中期,城市化率在30%~70%之间,城市化加速发展;最后一个阶段是后期,城市化水平超过70%,城市规模在达到90%以后趋于饱和。从图1可以看出,广东省城市化处于加速进程,就全国来说,2011年的中国内地城市化率首次突破50%,达到了51.3%,而广东省2011年城市化率已经达到了66.5%,在全国处于城市化发展前列。同时,在广东省四个区域中,经济发展较好的珠三角率先进入了加速后期,未来将进入城市化规模饱和状态,作为珠三角商圈中心的广州市已经处于规模饱和边际状态。从经济发展现状来看,广东省作为沿海城市,自改革开放以来就不断吸引全国各个地区外来务工人员,在大力发展各类服务业,代加工生产业过程,吸引了大量农村剩余劳动力,客观形成了城市化进程在全国处于领先的阶段。而同时,在近几年经济发展过程中,由于经济发展模式遇到瓶颈,以外加工服务业为主的经济主体在新经济形式下的发展遇到阻力,外省如浙江、江苏等省份在自主经济实力强劲发展的过程中,广东省城市化进程处于胶着状态,即一方面能够保持原有的城市化率,然而另一方面,始终无法进入真正的饱和状态。

图1 2000~2011年广东省及广州市等城市化水平

(三)广州市产业结构调整与城市化进程的一致性分析

城市化与产业结构调整相互关联。广州市作为沿海经济发达城市,区域城市化与工业化和产业结构的内在关联复杂。本文首先对城市化与工业化进程的一致性进行探讨,从中看出城市化与产业结构调整的差异性。

1.一致性分析方法的选择

H.钱纳里等学者提出城市化率与工业化率比较的世界发展模型,在城市化研究领域目前是主要分析方法。由于该理论在我国应用会产生GDP与GNP转换、汇率变动以及工业进度衡量标准差异等问题,本文采用修正方法对理论模式进行改进,即将1997年美元与1964年美元按照历年美国国民生产总值缩减指数进行折算。[8]同时采用当年美元汇率计算出广州市每年的人均GDP以减少误差。

(1)人均GDP与城市化的变动关系

2006年广州市地区人均GDP为7841.28美元,相处于钱-塞模式的第9个阶段,广州市的工业产值比重比钱—塞模式低约1个百分点,非农产值比重则高出约10个百分点,城市化率则相对较高(82.04%)。而5年之前的2002年,广州市的工业产值(第8级)比重(低2个百分点)、非农产值比重(高10个百分点)、工业就业比重(高6个百分点)以及非农就业比重(低4个百分点)偏差更为突出,相对钱—塞模式城市化率高出近20个百分点。由此可见,以人均收入水平的相同条件来判别,近10年广州市产业结构超前。

(2)产业产值结构与城市化的差异性

2006年广州市工业产值比重37%,非农产值比重98%,超出钱—塞模式10个百分点,而这个阶段对应的城市化率分别为82.04%,远超钱-塞模式的第9级的65.8%近20个百分点,结果显示广州市城市化水平超前。经过10年城市经济发展,2011年广州市工业产值比重经过调整,降至33%,非农产业比重98%,此时广州市的城市化率提高到84.13%,城市化水平一直徘徊在模式的第9级。在以产业结构作为比较基础的前提下,广州市的工业化水平滞后于城市化水平。主要原因在于近10年广州市城镇化发展快速,城市及周边城镇发展同步性较好,城市化发展本身速度快,也是导致产业结构调整滞后于城市化的原因之一。

(3)产业就业结构与城市化的变动关联

自2005年以来广州市非农就业比重数据达到84.1%,处于钱-塞模式的第9级水平,而广州城市化率达到91.51%,远远超过钱-塞模式的65.8%的城市化水平。自2005年以后6年间非农就业比重保持每年基本1%的增长趋势,同时广州市的城市化率基本保持在83%左右,与钱—塞模式城市化水平保持一致。由此可见,从就业结构角度分析,广州市城市化水平的发展处于协调的状态。

综上分析,广州城市化水平比较于产业结构调整存在着明显的偏差,即城市化超前于产业结构的变化,但从城市发展水平的轨迹上看,这一现象正在逐渐改善,二者差距在城市产业经济政策方向调整下,逐渐向协调一致的趋势方向发展。

(四)广州市产业结构调整的城市化响应强度分析

深入对广州市产业结构调整之后的城市化响应强度、相应强度的发展变化进行数理分析,更能直观地看出产业结构与城市化相互作用的发展关联,为新型城市化的政策提供理论分析基础。

1.判别结构调整的城市化响应的方法选择

选取非农人口数体现城市化水平,非农化率比值代表产业结构状态,以二者的比率来分析城市化对产业结构变动的反应强度。[6]

其中,R表示产业结构调整的城市化变化系数,m代表非农业人口数量,M代表地区总人口数量,f代表非农产业产值,F代表地区产业总产值。

2.结果分析

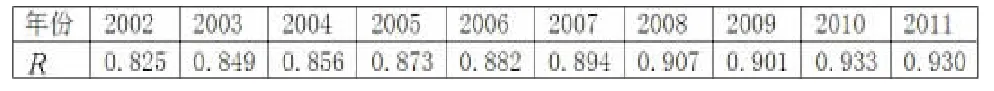

表1:2002~2011年广州城市化对产业结构变动的反应强度

从数据可以看出,自2002~2011年的反应强度指数一直在0.8以上,表明广州城市的城市化进程对该地区的产业结构调整作用强度非常大。同时,该指数在十年间基本上一直持续增大,表明城市化对产业结构的支撑和载体作用愈加明显和突出。另一方面,反应强度指数与广东省其他城市相比处于高位,每一年幅度增长都相对较小,说明广州城市化在近十年过程中已经进入了一个相对稳定的发展阶段。

从广州市现实的发展情况来看,与以上结论非常吻合。自改革开放以来,调整及优化产业结构,推动经济转型升级,一直以来是广东省及广州市经济建设主要举措,在不同时期具有不同的主要特征,即能够应对国际金融危机的复杂环境,又是保持广东经济平稳健康可持续发展的重要保证。根据广东省及广州市的经济建设发展过程,产业结构调整可分为四个阶段,如表2。

表2:广东省不同时期产业结构调整及主要特征

本文数据反应的是第二及第三阶段,广州市在改革开放阶段即进入城市化快速发展阶段,自1998 年开始珠三角产业发展进入到一个稳定持续兴荣的局面。国家资金投入、港澳台等投资使得区域经济整体实力迅速提升,众多新兴岗位也吸引各省市农民从乡村走向城市,改变传统的生活和工作方式,城市规模不断扩大。同时,广州市政府以原有较强的第三产业服务业等为基础调整城市化进程,在产业经济规划中提出坚持高端化、集群化、融合化发展战略,加快建立以服务经济为主体、现代服务业为主导,现代服务业、战略性新兴产业与先进制造业有机融合、互动发展的现代产业体系。这些举措都极大地推动了产业对城市化的促进。

四、广东省产业结构调整与新型城市化协调发展方向

从以上的数据调研分析,广东省在新型城市化进程中应该注意两个方面的问题。

(一)新型城市化发展应该从传统人口由农村向城市的转移,更强调社会经济结构由传统向现代的深度转型

广东省的城市化进程在全国已经处于前列,当城市规模即将步入饱和状态之际,更应该以资源要素的有效流动作为核心标准,促进城乡经济转型、居民工作生活环境,从外延式发展向城市化的内在建设过渡,从而有利于城乡自然社会资源的优化配置,有利于城乡环境的可持续性发展,也有利于城市人力资源的保护利用。

(二)新型城市化道路即强调提高城市的发展水平,更强调城市对区域的经济关联影响力

其中,以经济发展处于前列的珠三角等市,如广州、深圳等必须成为排头兵,以城市传统优势资源的充分利用、核心产业的打造、品牌企业的构建、产业链的互补,进一步打造城镇的生产竞争力,提高集聚能力和水平。

基于以上分析,走新型城市化道路在广东省具有必然趋势,同时产业结构调整方向必须推动新经济形势下城市规模的内涵式发展。以珠三角核心发展城市的新城市化进程带动东翼、西翼、山区的新型城市化进程快速发展,在新经济形势下必定能够促进广东省经济步入新的台阶。

(注:本文系广东省教育科研“十二五”规划2013年度研究项目:高职教师团队实践教学能力提升研究——以连锁经营管理专业为例,项目编号:2013JK208;广东科学技术职业学院2012年度校级科研项目:层级渐进式双主体多周期合作模式构建——以连锁经营管理人才培养为例,项目编号:XJZD201213;广东省自然科学基金项目:广东产业转型升级的人力资本动态匹配研究,项目编号:S2013010014766)

[1]陈晓永.如何推进环京津城市群的新型城市化[J].商业时代,2008,(25):100-102.

[2]徐越倩.城乡统筹的新型城市化与基本公共服务均等化[J].中共浙江省委党校学报,2011,(1):79-82.

[3]陈永国.积极推进新型城市化:基于新型工业化的分析[J].商业研究,2006,(16):143-146.

[4]邹军,朱杰.经济转型和新型城市化背景下的城市规划应对[J].城市规划,2011,35(2):9-11.

[5]刘艳军,李诚固,李如生,等.区域产业结构演变的城市化响应机理研究[J].人文地理,2008,(5):73-77.

[6]西蒙·库兹涅茨.现代经济增长[M].戴睿,易诚,译.北京:北京经济学院出版社,1989.

[7]徐学强,周一星,宁越敏.城市地理学[M].北京:高等教育出版社,2009.

[8]“工业化与城市化协调发展研究”课题组.工业化与城市化关系的经济学分析[J].中国社会科学,2002(2):44-45.