基于政府与企业联动效应的区域低碳创新体系研究*

2014-05-08何燕子

杨 洁,何燕子

(湖南工业大学商学院,湖南株洲412007)

基于政府与企业联动效应的区域低碳创新体系研究*

杨 洁,何燕子

(湖南工业大学商学院,湖南株洲412007)

[主持人语]城市核心区(建成区和扩展区)与其腹地(资源环境承载区)之间存在着大量的要素输入与输出活动。为最大限度地减少城市碳基能源排放,需从复合生态系统的特性来进行考量。本期安排的《基于政府与企业联动效应的区域低碳创新体系研究》一文,从政府和企业联动效应的视角,研究区域低碳创新系统的制度创新和低碳技术创新,并结合长株潭城市群的实践,构建区域低碳创新中政府和企业的双向互动模型;而《“两型”视角下长株潭公共交通建设问题研究》一文,首先分析了长株潭城市群公共交通的发展困境,再基于“两型”社会视角,从实现低碳绿色交通的角度,提出了若干公共交通持续发展的可行性对策。旨在从复合生态系统的减碳视角,紧密联系经济社会代谢机制,开展城市碳减排的实践探索。

区域低碳创新能力是区域经济可持续发展的关键,政府对区域低碳创新系统的制度创新体现在区域低碳产业发展规划、低碳产业集聚激励、低碳科技成果转化等三个方面。区域内企业低碳技术创新体系的构建内容有:加强低碳技术创新联盟,增强低碳核心技术攻关能力,整合低碳产业链,实现区域资源的良性循环,构建创新型网络组织,促进低碳技术的扩散。

区域创新;低碳经济;创新机制;低碳技术创新

一 问题的提出

区域创新系统最早由Cooke(1992)提出,后来,众多学者(Asheim,1997;Autio,1998;Cassiolato,1999;Carlsson,1999;Isaksen,2001;JanG.Lambooy,2002;Trippl,2004;黄鲁成,2000;王缉慈,2001;管建成、刘顺忠,2003;李柏洲等,2007)都对此进行了研究。这些研究主要从区域创新系统的内涵及类型、要素构成、创新政策等方面进行了探讨,对区域创新系统理论完善与实践推动都作出了积极的贡献。研究中大多强调创新主体的创新行为,而对不同创新主体和创新环境之间的相互作用关系的关注却较少[1]。然而,创新主体之间发生相互作用是重要的,它们之间相互联系的存在是区域创新系统形成的前提[2]。本文就基于低碳经济的研究视角,对不同企业之间、政府和企业之间的相互作用来构建区域创新系统,以加强区域内的资源整合,推动区域经济、社会、环境协调发展。

关于区域创新系统的定义,最初的观点认为,区域创新系统主要是由地理上相互分工与关联的生产企业、研究机构和高等教育机构等构成的区域性组织体系,而且这种体系支持并产生创新[3]。后来经过不断地完善,区域创新系统被更为宽泛地定义成为一种综合型的系统,这个更为完善的系统包括经常、密切地与区域企业进行创新互动的创新环境,系统内形成创新网络的创新节点和创新联系子系统,鼓励创新的行政性支撑安排[4]。2009年哥本哈根世界气候大会之后,低碳经济成为当代世界未来经济发展的基本潮流和趋势。我国“十二五”规划强调:“坚持把建设‘资源节约型、环境友好型’社会作为加快转变经济发展方式的重要着力点”。在此背景下,应以低碳为突破点,构建低碳型区域创新生态系统。陈畴镛等认为,要构建区域技术创新生态系统,一方面,在于强调经济效益和生态效益的协调发展,提高区域经济增长与自然生态环境的可持续发展能力。另一方面,更为重要的是通过构建区域技术创新生态系统,促进区域内的知识或信息流动,增强创新主体间的联系和合作,提高区域创新能力[5]。本文从政府、企业及其相互的联动对区域低碳创新进行分析研究,在政府提供的环境方面分析区域低碳发展的规划机制、低碳产业集聚的激励机制、低碳科技成果的转化机制等制度创新方案;在技术方面具体探讨企业间的低碳技术创新联盟、低碳产业链整合、低碳技术创新扩散等低碳技术创新路径。

图1 政府对区域低碳创新系统的机制设计

二 政府对区域低碳创新的制度创新

政府作为推动区域低碳创新的宏观主体,既是市场经济规则的制定者和管理者,同时又是区域创新计划的导航者和协调者。一方面,由于低碳技术创新的投资规模较大、资金链较长、风险较高,需要政府进行管理创新和制度创新予以支撑和引导;另一方面,由于区域低碳创新中各企业是独立的经济实体,在低碳技术创新中缺乏有效的联系,需要由各级政府搭建平台,以加强区域内企业低碳创新要素和资源的整合,推动区域内企业低碳技术的合作和创新。因此,政府要建立起各类创新主体间交流协作、互利共赢的机制。如图1所示。

(一)区域低碳产业发展的规划机制

区域规划机制是区域协调发展理念的集中体现,“真正的城市规划必须是区域规划”[6],西方国家在1920~1930年代就兴起了区域空间规划,目的是促进落后地区发展、缓解生态恶化、缩小区际差距等,典型的如美国田纳西流域开发规划、联邦德国鲁尔地区区域总体规划等,已发展成为政府的制度性选择。1990年代以来,我国以城镇体系规划、都市圈规划和城镇带规划为代表的区域空间规划逐步兴起,逐步成为当前各级政府空间资源保护与协调发展的重要手段。

政府利用区域低碳创新规划机制,可以引导区域创新资源的流向,使区域创新资源流入更能发挥其价值、更具溢出效应的行业或领域,以达到提高区域创新系统绩效的目的[7]。在区域低碳创新规划中,要按照国家产业政策导向,重点扶持节能减排项目,积极推进清洁能源开发和可再生能源发展,大力发展农村沼气以节约农业能源消耗。低碳发展规划机制的制定,要立足区域的产业特点,构建创新服务平台和信息网络,促进资源和创新要素的整合和流动,形成区域整体创新能力。

以两型试验区长株潭为例,目前三市之间的产业规模不是很大,产业综合竞争力不是很强,其主要原因就是创新能力不足,而且三市之间重复建设和资源浪费现象比较严重。区域低碳发展的规划机制应以“资源节约、环境友好”为中心,结合三市在资源、区位、产品和技术等方面的比较优势,科学定位三市的产业分布,重点发展区域内主导产业和特色产业,如长沙的现代装备制造、新能源汽车及电子信息产业;株洲的轨道交通装备、有色冶金及陶瓷;湘潭的机电、钢铁等产业。通过区域规划机制,强化产业创新平台建设,大力推进关键共性低碳技术的研发,推广应用低碳技术提升改造传统产业,不断注入区域经济持续增长动力。

(二)低碳产业集聚的激励机制

在区域低碳经济发展中,充分利用区域内的知识和技术,将众多相互关联的创新种群聚集在一起,形成创新群落,可以实现区域内资源共享、优势互补,克服单个创新主体创新不足的缺陷。因此,政府应该制定相应的激励机制,充分发挥中介服务机构在创新群落内的作用,优化市场要素和资源的配置,形成产业的叠加效应和整体优势。

政府在引导低碳产业集聚时,要以节能减排为出发点,围绕区域特色和品牌产品,通过政策激励,整合社会资源,向区域内的优势产业和支柱产业集聚,发挥大企业自主创新能力强的优势,带动小企业参与创新活动,共同研发关键低碳技术,产生规模经济效益,进一步将支柱产业做大做强。

以长株潭为例,三市产业各有优势,长沙的工程机械、食品等产业基础较好,湘潭以钢铁、机电和建材居优,而株洲则以轨道交通、有色冶金和化工等领先,三市产业的互补性较强,但空间布局较散,产业集聚不够,综合竞争力不强。因此长株潭应以两型社会建设为契机,调整产业布局,把“以低碳技术改造提升传统产业”为突破口,依托龙头企业,构建完善的低碳企业群。长沙以科教和高科技优势在培育区域核心竞争力方面发挥引导和辐射作用;株洲以交通和原有产业优势为区域发展提供物流和加工业的便利;湘潭以其重工业特色和旅游资源为完善区域的产业格局提供支撑。使三市形成分工协作、资源互补、产业联动的发展格局。

由于目前我国对低碳技术项目投资的补贴范围过小,补贴力度还不够,一些新能源因成本过高而制约了其商业化进程[8]。因此,要研究制订区域低碳产业聚集激励措施和考核办法,对区域低碳技术创新给予资金方面的支持,对符合国家创新体系建设要求的项目,享受各项优惠政策。同时要为区域低碳技术创新的人员培训、政策咨询以及开展合作交流等活动创造良好的条件。另外,政府作为非市场的力量,对低碳产业聚集创新可通过直接投资或补贴等政策措施弥补企业一定的创新外溢损失,激励企业技术创新。政府应从政策设计和基础设施建设上加强集群企业之间的交流与合作,鼓励低碳创新技术在各企业之间的合理流动,获取最大化的整体集群效率,实现低碳技术创新社会效益最大化。

(三)低碳科技成果的转化机制

低碳科技成果是区域创新的源泉和后盾,政府应注重低碳科技成果的转化,建立新型创新组织机制,以低碳产品创新为载体,加速培育产业集成创新优势,不断提高科技资源的使用效率。转化机制要围绕资源的高效循环利用,促进企业积极开展替代技术、减量技术、再利用技术、资源化技术、系统化技术等关键技术研究,突破制约低碳低济发展的技术瓶颈,加快节能减排技术的研发和节能减排技术的产品化、产业化,加快建立节能减排技术服务体系。

在此过程中,政府一方面要鼓励研发机构与企业的交流与合作,促进技术创新成果快速有效地转化,发挥科技成果在创新体系中的源头作用。另一方面要树立科学发展观,不断提升创新体系对科技和科技成果的吸纳能力,培育完善的环境支持体系和金融支持体系,促进创新主体互动和科技资源集成共享,构建区域低碳创新网络系统。

长株潭应根据三市现有的科研优势,调动区域内高校、科研院所和大型企业的研发机构积极参与创新活动,依托长沙的电子信息、株洲的机械制造、湘潭的精细化工等优势产业的重点企业共同组建大型工程技术开发中心,重点扶持CPU南方设计中心、省动力化学电源工程中心、杂交水稻中心、转基因动植物中试基地、新材料技术联合研究中心、动力电池材料工程中心科研基地的建设,形成一批有自主知识产权的高水平的低碳创新成果。政府应通过政策导向、环境建设,根据优势互补、利益共享的原则,建立双边、多边科技协作机制,加强各创新主体要素的交流与合作,促进科技成果的转化与扩散,提升区域创新能力。

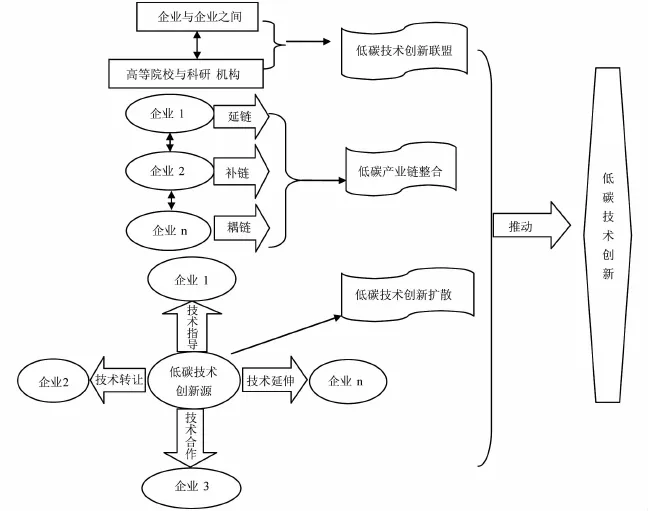

图2 区域内企业低碳技术创新体系的形成

三 区域内企业低碳技术创新体系的构建

创新理论认为,创新包括制度创新和技术创新,因此,在区域低碳创新中不仅政府要提供有助于区域低碳创新的制度,而且企业应加强低碳技术的创新。我国当前发展低碳经济亟需解决的问题是低碳技术问题,低碳技术的创新除了创新主体进行相应的创新行为外,区域间企业低碳技术创新可以形成创新联盟,进行产业链整合,达到低碳技术创新扩散,从而进一步推动企业低碳技术创新能力。如图2所示。

(一)加强低碳技术创新联盟,增强低碳核心技术攻关能力

技术创新是低碳经济发展的关键。许多资源型企业注重低碳技术的创新,但是由于规划、研究、设计、测试等环节的脱节,最终制约了低碳技术的发展。技术研发过程是一个复杂的系统工程,涉及企业战略、跨企业部门的协同研发组织与流程、合作伙伴策略、协同项目管理、研发人员管理以及技术平台的建立等诸多环节和过程,这些要素之间相互作用、相互影响、构成了一个完整的协同技术研发解决方案,不能将其中的任何一部分割裂开来[9]。因此,在区域内相关企业及科研机构形成低碳技术创新联盟,针对特定的、共有的低碳技术难题,整合力量,共同攻关,有利于低碳核心技术的攻关,提升区域核心竞争力。

企业是区域经济发展的主要依托者,是区域低碳技术创新的主导者,由于低碳技术创新是一项系统工程,我国企业目前的技术水平以及科技创新人才等方面还较为欠缺,企业个体很难真正独立担当低碳技术创新主体的职能,因此,一方面需要企业之间相互合作协同发展;另一方面,企业应与高等院校、科研院所构建区域创新联盟,增强技术创新能力。技术创新战略联盟不仅能获得一些显性的技术方面的能力,而且能获得一些隐性的技术创新能力、经验诀窍、管理水平等。这些对于技术创新能力的提升至关重要[10]。长株潭企业应充分利用加盟企业各种资源,发挥联盟的整体研究开发力量,围绕行业或产业低碳核心技术协同作战,以形成低碳技术创新战略联盟优势,强化有色金属、钢铁、化学、建筑建材、交通运输等高能耗、高污染行业的节能技术开发和推广,大力开发生物质能、风能、太阳能等新能源和清洁能源利用技术与关键设备,大力推进工业废渣、废气废水、垃圾等资源综合利用技术的研发和推广,加快发展低碳农业技术,着实解决一批低碳领域共性、关键性技术难题。同时,应进一步强化低碳技术知识产权意识,大力推进低碳技术创新知识产权战略的深入实施,为低碳技术创新提供全方位的法律保障,全面提升低碳产业核心竞争力。

(二)整合低碳产业链,实现区域资源的良性循环

低碳产业链就是在产业链涉及的所有环节推行低碳运行,从研发到制造,从包装到运输,从产品到服务,都以严格的低碳标准作为衡量尺度,推出真正的低碳产品,满足消费者的低碳消费需求,形成产业链整体的绿色竞争力[11]。低碳经济产业链要求企业间建立起产业生态链,产业生态链根据循环经济理论和工业生态学原理,强调“资源消耗—产品生产—再生资源”的循环模式,各个企业通过成员之间的副产品和废物交换,能量和废水的逐级利用、基础设施的共享来实现区域经济效益和环境效益的协调发展,因此,企业在区域内与相关企业加强产业链之间的创新互动,可以推进企业间废物循环利用,实现区域资源的良性循环。

以长株潭城市群为例,钢铁企业(如湖南华菱钢铁集团)生产需要消耗大量的铁矿石、煤炭、电力和水等原材料,钢铁企业可将产业链延长,与采矿业、能源工业、交通运输业等上游产业关联,并与冶炼企业相链接。矿山开掘企业把开采的铁矿石等原材料提供给冶炼企业(株洲冶炼厂),株洲冶炼厂根据工艺流程进行选矿、烧结、焦化、炼铁、炼钢、轧钢和钢材深加工等,生产出粗钢或精钢或者生产汽车用钢、建筑用钢、铁道用钢、集装箱用钢等,为三一重工、中联重科、湘潭电机、株洲机车等企业生产专用钢材。同时,钢铁企业生产的产品又为其他许多下游企业提供基本材料,主要包括建筑、家电、造船、汽车及各种机器制造、交通、能源设施及石化产业等,因此钢铁企业还可延长产业链,为下游的汽车、建筑、家电、机械等钢铁用户提供中间产品。在延链的过程中,机械等行业也可将废钢回转给钢铁产业,然后将相关产业的污水废气做相应处理,灌溉园林绿地,制造有机肥料,提供给养殖行业,生产食品,从而达到节能减排的目的。

自主创新和技术整合是企业发掘特色创新点的正确方向。因此,对区域内企业间的低碳产业链进行整合,将相关产业链进行延链、补链、耦链,有利于低碳技术的创新,能使不同企业的技术创新资源实现收益共享,企业间可以有效地分散或降低低碳技术创新风险。企业以低碳产业链为核心进行技术创新,不仅可以实现区域社会、经济、生态协调和可持续发展,还可以促进企业间的分工与互补,实施协同创新,形成梯度分工、战略合作、各展所长的良好发展态势。

(三)构建创新型网络组织,促进低碳技术扩散

区域内各企业之间的技术创新扩散是指技术创新从一个企业通过种种途径转入其它企业的过程。它是技术创新依托知识流、技术流在各企业之间传播,不断实现资源整合、技术重塑、产品升级,产生大规模商业化效益的过程[12]。对于企业来说技术创新的最大好处不是垄断,而是通过技术扩散使之作用于整个网络[13]。可以看出,构建创新型网络组织,使低碳技术在区域内流动和扩散,有利于企业的低碳技术创新。

因此,企业应在区域内借助互联网技术、信息技术构建低碳技术创新合作平台,以企业网络组织价值链为导向,通过正式或非正式的交流协作,充分利用整个企业网络组织内部创新资源,实现信息和资源共享,通过分工合作、优势互补,使低碳技术创新能力不断优化升级,然后将创新的低碳技术扩散于网络组织中,进一步推动创新型网络组织的形成和低碳技术的创新,达到区域低碳技术持续创新的良性循环。

以长沙黄兴生态工业园为例,园区内四大主要产业电子信息产业、新材料产业、生物医药产业和环保产业可构建网络组织,将园内三四十家企业通过物质流、能量流、信息流相互连接在一越,使园区内核心企业、附属企业和虚拟企业相互交流合作,当核心企业创新低碳技术后,便成为创新源,并以自身为中心向其周围企业持续扩散,技术扩散过程中,知识相对匮乏的企业依靠与创新源之间的信息交流和沟通,通过技术指导、技术培训等形式获得创新源的低碳技术;其他企业也可通过技术转让等手段取得低碳核心技术,并在此基础上进行改进,并成为新的创新源,然后再进行流动和扩散,如此循环周转,使低碳技术创新在不同的企业进行传播和扩散,并进行不同程度的创新,从而推动着低碳技术的发展,提升区域竞争能力。

图3 区域低碳产业协同创新体系

四 政府与企业互动的区域低碳创新体系设计

政府与企业是区域低碳创新系统中的两个最基本的利益主体,政府起着引导和支撑的宏观调控作用,企业则起着配合和反馈的微观操作地位。政府为企业低碳技术创新提供优惠的财政税收政策、金融政策,为低碳技术创新提供良好的政策环境;同时,企业通过对政府宏观调控的有力配合,积极实践低碳技术创新。企业是区域低碳创新的主体,政府则对企业低碳技术创新动力、速度、方向及创新能力的形成产生重要影响。所以,以企业为核心低碳技术创新和以政府为核心的低碳制度创新之间是相互依赖、相互影响的。见图3。

政府首先营造良好的创新环境,进行机制设计和制度创新,对企业低碳技术创新进行积极引导,并对企业低碳创新给予一定的支持保障。企业在区域低碳创新体系中起主导作用,由于受到竞争的压力以及预期利润的驱动,企业会自发地进行产业链整合、对低碳技术创新进行联盟并进行技术扩散等创新行动,企业的这种行为从内生方面在一定程度上拉动低碳技术创新。但是,企业总是处在复杂多变的环境当中的,企业在低碳创新过程中会遇到的一些新情况新问题,企业会将相关情况向政府反馈,以求政府得以解决。政府根据企业在创新中出现的问题进一步制定相关政策促进区域低碳创新的完善性和科学性。通过企业和政府这两个主体的双向互动,以区域创新的集聚效应,形成一种合力推动区域低碳技术创新,从而不断推进区域低碳创新系统。如图3所示。

第一,政府对区域低碳创新起着拉动作用。政府通过制度创新来引导、激励、调控区域低碳创新,它表现为一个外生的支撑力量。本文主要从区域低碳产业发展的规划机制、低碳产业集聚的激励机制、低碳科技成果的转化机制来探讨如何完善区域低碳创新环境。

第二,企业对区域低碳创新起着推动作用。企业主要通过低碳技术创新实现区域创新目标,它表现为一个内生的创新过程。本文主要从企业间的低碳创新联盟、低碳产业链整合、低碳技术创新扩散来探讨如何增强企业低碳技术创新能力。

第三,在区域低碳创新系统中,政府和企业是两股重要的力量,如果把企业和政府比作两个拳头的话,那么这两个拳头必须握得紧,并且进行双边联动,才能把区域低碳创新推上一个新台阶。本文分析了政府和企业在区域低碳创新过程中的双向互动,形成比较完善的“一体两翼”系统,“一体”指以区域低碳创新系统为核心,“两翼”指宏观区域创新环境和微观区域创新技术。企业对区域低碳技术进行创新,政府对区域低碳创新进行支持保障,在一些特定情况下,企业通过反求机制获取政府的资助和扶持,政府通过企业的反馈问题对创新环境进行进一步修订和完善,以此达到联动推进区域低碳创新的目的。

[1]Papaioannou T,Wield D,Chataway J.Knowledge ecologies and ecosystems An empirically grounded reflection on recent developments in innovation systems theory[J].Environmentand Planning C-Government and Policy,2009,27(2).

[2]Cooke P.Regional Innovation System:Competitive Regulation in the New Europe[J].Geoforum,1992(23).

[3]李柏洲,等.区域创新系统中地方政府行为研究[M].黑龙江:哈尔滨工程大学出版社,2010.

[4]何亚琼,等.一种新的区域创新能力评价视角[J].哈尔滨工业大学学报:社科版,2005,7(6).

[5]陈畴镛.区域技术创新生态系统的小世界特征分析[J].科学管理研究,2010(5).

[6]刘易斯·芒福德.城市发展史—起源、演变和前景[M].宋俊岭,倪文彦,译.北京:中国建筑工业出版社,2005.

[7]付 丹,李柏洲.基于产业集群的区域创新系统的结构及要素分析[J].科技进步与对策,2009(17).

[8]周五七.促进低碳技术创新的公共政策实践与启示[J].中国科技论坛,2011(7).

[9]周贵川.资源型企业技术创新管理的现实困境与出路[J].理论与改革,2012(2).

[10]寇小萱.建立和完善区域技术创新合作机制研究[J].中国流通经济,2010(10).

[11]文龙光.低碳产业链与我国低碳经济推进路径研究[J].科技进步与对策,2011(7).

[12]李永周,姚 婳,桂 彬.网络组织的知识结构流动与国家高新区集聚创新机理[J].中国软科学,2009(5).

[13]吕永卫,等.基于企业网络组织的技术创新扩散过程分析[J].山西农业大学学报,2011(10).

责任编辑:徐 蓓

Study on Regional Low-Carbon Innovation System Based on Government and Corporate Linkage Effects

YANG Jie,HE Yanzi

(School of Business,Hunan University of Technology,Zhuzhou Hunan 412000 China)

Region low carbon innovation ability is the key to the sustainable development of regional economy. The government system innovation of regional low carbon innovation system embodies in three aspects,such as:the planning development of regional low carbon industry,the encouragement of low carbon industrial agglomeration,the transformation of low carbon science and technology achievements and so on.The establishing content of low carbon technical innovation system enterpriseswithin the region are including the followings:strengthening the construction of low carbon technology innovation alliance,enhancing the low carbon core technology research capability,integrating the low carbon industry chain,achieving a virtuous circle of regional resources,building innovative network organization and promoting the diffusion of low carbon technology.

regional innovation;low-carbon economy;innovative mechanisms;low-carbon innovation

X321

A

1674-117X(2014)01-0001-07

10.3969/j.issn.1674-117X.2014.02.001

2013-07-22

教育部人文社会科学研究青年基金(12YJC790229)

杨 洁(1974-),女,湖南邵东人,湖南工业大学副教授,研究方向为区域低碳经济;何燕子(1973-),女,湖南永顺人,湖南工业大学教授,博士,研究方向为产业集群与低碳经济。