心育活动课动力规律的“恒定”与课堂形态的“多元”

2014-04-21钟志农

〔摘要〕在中小学心理健康教育开展的过程中,借鉴新课程改革的理念来构建心育活动课的“教学模式”,应该说是一种必然。但在这一教育创新的过程中,有些教师往往会忽略“模式”本来的学术意义,误以为它就是一个“模子”,可以照套不误,而且“模式”也更容易使人联想到“模式化”。本文基于团体动力学理论,对心育活动课进行了哲学思考,提出用“课堂形态”来表述心育活动课的多样性更为合适,心育活动课的课堂形态也应走向多元化。

〔关键词〕教学模式;课堂形态;团体动力;心育活动课

〔中图分类号〕G44 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕1671-2684(2014)07-0011-04

近五六年来,专业期刊上讨论心育活动课“教学模式”的文章日渐增多,这说明学校发展性团体辅导实践中有了许多可喜的经验,也遇到了一些新的困惑与问题。因此,就心育活动课“教学模式”这一命题作深入探讨,已成为中小学心理健康教育工作发展之必需。

概念:“教学模式”抑或“课堂形态”?

首先,笔者想就核心概念“教学模式”谈一点个人看法。“教学模式”是世纪之交新课程改革大潮中从国外引进的一个教学论概念,它的基本涵义是指:在某种教学理论或理念的指导下,经过教学实践反复检验的、相对稳定的教学流程。

在中小学心理健康教育过程中,借鉴新课程改革的理念来构建心育活动课的“教学模式”应该说是一种必然。但在这一教育创新过程中,对“教学模式”这一概念的表述可以再斟酌。笔者以为“教学”与“模式”两个分概念都容易引起误解。对于前者,毕竟我们上的是心育活动课,不是心理学的知识课,“课”的进程是一个面对团体的辅导过程,不是一个传授知识的教学过程;对于后者,一提到“模式”,就容易引起歧义,有些教师往往会忽略“模式”本来的学术意义,误以为它就是一个“模子”,可以照套不误,而且“模式”也更容易使人联想到“模式化”。总之,用“教学模式”的概念来表述心育活动课的创新实践,恐怕会有一些负面的暗示效应。

所以笔者考虑,用“课堂形态”即“课型”或“活动课型”,来表述心育活动课多种多样的活动流程,是否更为恰当?

澄清:“四个阶段”并非“教学模式”或“教学环节”

自笔者的两本拙著《心理辅导活动课操作实务》及《探寻学生心灵成长路线图——心育活动课程开发指南》出版以来,承蒙广大一线心理教师的厚爱,在各地引起了较多的关注。在这两本书中,笔者都提到了结构化的心育活动课可以包括“热身—转换—工作—结束”四个阶段。但也许是文字表述上不够明确的缘故,有些教师将这四个阶段理解为是四个“教学环节”,或者理解为是一种不能突破的“四阶段教学模式”;还有些教师则担心会不会因此束缚了大家设计和操作心育活动课的手脚,甚至影响了教师们的教学探索和专业突破。另有一些同道通过邮件、论坛、面询或其他方式来与笔者进行讨论,涉及的问题包括:心育活动课是否必须严格按照这几个阶段层次分明地开展活动?是不是不能颠倒顺序,或不能跳跃某个阶段?是不是每个阶段都要有清晰的交代……

笔者非常感谢教师们提出了这些问题,但大家若能回头看一下拙著的原文,就不难发现这“四个阶段”并非是指“教学模式”或“教学环节”,而是指团体发展的进程。

例如,我在《心理辅导活动课操作实务》第三章中提到:“我们这里是从微观和操作的层面来进行探讨,看一看作为一节心理辅导活动课,在40~45分钟的时间里,大致经历了一个怎样的发展历程。根据对大量的心理辅导活动课现场的观察和研究,我们认为,将一节心理辅导活动课的发展进程划分得过细是不便于操作的……但将发展进程描述得过于笼统模糊,又不利于辅导教师把握团体成长的阶段性动力特征。所以,根据学术界对于团体辅导进程的一般共识,我们对一节有具体课时限制的心理辅导活动课的微观发展进程作如下划分,即:团体暖身阶段—团体转换阶段—团体工作阶段—团体结束阶段。”

在《探寻学生心灵成长路线图》一书中,笔者又引用了台湾彰化师大徐西森(1997)的观点:“团体动力的开展有一定的进程可掌握运作,从初始阶段、转换阶段、工作阶段到结束阶段,正如作文撰写格式的起、承、转、合,犹如人类行为发展有幼儿期、儿童期、青年期、中年期到老年期等历程一般。”

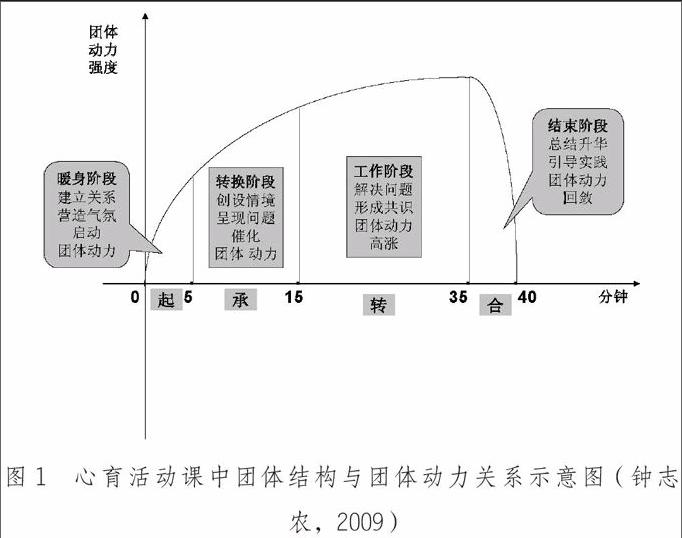

后来,笔者把上述“起、承、转、合”四个动态阶段在心育活动课过程中所占的大致时间比例,以及活动任务与团体动力变化规律之间的关系,用下面的图形象地加以表示:

图1 心育活动课中团体结构与团体动力关系示意图(钟志农,2009)

上图中表现的团体动力的强度变化曲线,反映了一个健康发展的团体内部成员互动关系的变化趋势,即“启动—渐进—高潮—回落”的动态规律性。假如团体动力走势不是这样一条“抛物曲线”,而是一条“波浪式曲线”或者是一条“滑梯式曲线”,那就说明这个团体发展进程是困难的、阻力重重的(如图2),甚至是失败的(如图3)。

图2 团体动力走势不畅示意图

图3 团体动力严重受阻示意图

相信大家理解了“四个阶段”并不是“教学环节”,而是团体动力运作规律,那就不存在“四个环节能不能颠倒顺序、能不能跳跃某个阶段”这样的问题了。从团体动力发展规律来说,这四个阶段必定是不可以任意颠倒或跳跃的,这就像自然界的潮汐涨落规律或人体生理节律一样,如果出现紊乱现象,在自然界就意味着天灾异变,在人类个体就预示着疾病萌生。而在团体内部,若出现不规则的动力起伏,则表明这个团体的发展进程是不健康的。

那么,与“四个阶段”相关联的,在设计活动方案时,有没有一个“标准的四阶段格式”呢?答案是:没有。只要规范,怎么写都可以。至于教师们看到的某些活动设计丛书里呈现的“四个阶段”架构,是因为任何一本书都需要设定一个统一的写作体例。在这样一个大体统一的写作架构里,大家会发现每一篇设计里的“活动环节”(或者说“教学环节”)其实都各不相同,因为内容的需要决定了形式的差异。而且,笔者也相信,很少有人会把“四个阶段”的书面表述搬到课堂上,去层次分明地宣布“下面一个环节我们要进入‘什么什么阶段了”。

共性:心育活动课的不变规律是团体动力

当然,就团体动力规律而言,也不是一概而论只认可“四个发展阶段”的。比如台湾的李坤崇(1998)就认为:“班级团体发展与团体咨商具有阶段性,虽然名称互异,但实质的发展历程均同”。他主张可以从“准备阶段、形成阶段、转换阶段、工作阶段、结束阶段、追踪阶段六部分来说明班级团体辅导之历程。”

李坤崇教授的观点中,最值得注意的是“虽然名称互异,但实质的发展历程均同”这句话。从实践中来看也确实如此,不管我们采用的是什么样的“教学模式”或“活动课型”,不管我们设计的是一个活动还是四个、五个活动,只要是上得比较成功的心育活动课,其内在的运作机制都是自觉或不自觉地遵循了团体动力的总体发展规律的。下面我举两个课例来加以说明。

第一个课例是浙江省嘉兴市屈丹、纪忠华的《目标导向的心理活动课课型设计》(《中小学心理健康教育》2013年第12期)一文中提及的“高中生人际交往水晶球”活动课。这是一次将“焦点解决短期咨询”理念运用于心育活动课的有益尝试。该课设计分为五个活动环节。第一环节,以水晶球引导学生构建目标,即“未来导向”:“如果通过水晶球可以看到你未来的人际交往状况,你可能会看到什么?如果理想状态为10分,你希望达到几分才是令自己满意的?”第二环节:挖掘可利用的优势资源,即“寻找例外”:“你曾经做过什么,使你在人际交往中达到过比较理想的状态?”第三环节,探索方法,即“尝试解决”:“应该如何做,才可能接近你在水晶球中看到的理想状态?”第四环节,分享交流,制定个性化的行动计划。第五环节,开展行动,即引导学生在课外“走出一小步”。这样一个五环节的活动课型,在实施过程中同样需要依靠团体动力来推动。如果将这个课例作一个团体动力学的剖析,那么,第一环节的水晶球活动是为了引入主题、“目标导向”,形成初步的成员互动,这基本上要有一个“团体转换阶段”的“中等动力强度”方能奏效;而第二环节的挖掘资源、“寻找例外”,第三环节的探索方法、“尝试解决”,以及第四环节的“分享交流”,均属于达成目标的“团体工作阶段”,更需要有一个热气腾腾的“高强度动力场”;到了第五环节“开展行动”,则基本上是教师的点拨引导,主要靠课外去实施,此时团体活动已近尾声,团体张力呈回落状态,明显地对应着“团体结束阶段”的“弱心理场”强度。不难看出,这个设计方案并未呈现“团体热身阶段”,那么这五个活动环节在课堂上会如何操作呢?设计者屈丹老师在跟我讨论这节课的时候谈了她的体会:“如果没有团体热身,没有激活动力,上来就做水晶球的冥想,学生会感到很突兀,有的学生根本静不下心,更进入不了角色,有的还会嘻嘻哈哈,难以创造一种冥想需要的团体氛围。所以我在不同的班级尝试了不同的热身活动,但始终没有一个比较成熟的做法。”后来经过商议,我们考虑了这样一个思路:全班分6人小组入座后,教师发给每人一只无色的气球(教师还要有若干备用气球),开场先做“吹气球”的游戏,要求尽可能吹得比较有透明度而又不至于爆裂。在这样一个过程中,班级全体成员就会互动起来,彼此观察交流,团体渐趋激活,甚至出现气球爆裂的“意外”也成了团体互动的“润滑剂”。然后教师依据团体规范将注意力加以收拢,自然而然地说出一段带有“奇迹问句”的指导语,将已经启动的团体动力引向“冥想活动”:“现在请大家双手轻轻捧起变得比较透明的气球,慢慢闭上你的双眼,跟我做几次深呼吸……下面我会提出一个似乎有点奇怪的问题……假如现在突然发生了一个奇迹,你手中捧着的不是一个有透明度的气球,而是一个晶莹剔透的、神奇的水晶球,透过水晶球,你看到了三年之后你和许多朋友在一起……”(下略)由此可见,一个活动方案如果投放到课堂实践中去,就一定会受到团体动力规律的检验,并在实践中反复加以修改锤炼。最后操作得比较成功的,一定是符合团体发展规律的那个方案。

第二个课例是广州市越秀区雅荷塘小学孙静老师在四年级上的“纸塔”。这是一节“三阶段体验模式”的心育活动课,整个设计分为三个阶段。第一阶段是热身活动“超级清理”:根据指令,学生把桌面上的新扑克牌清理进盒子里,比比谁的动作快。这个活动让学生反复做了几次,一次比一次熟练。这一阶段的目标是初步体验接触新扑克牌带来的感受,从而为完成游戏作好心理准备。第二阶段是主题游戏“搭建纸塔”:要求学生在四分钟内,用若干张扑克牌搭建层数尽可能多的一座纸塔。搭好后,要保持在三秒内不倒塌。这个游戏分三步组织。第一步是说明游戏规则,并尝试搭建纸塔,这是游戏前的练习,让学生初步感受如何搭建纸塔。第二步是正式开始搭建纸塔,并交流分享“自己遇到了什么问题?你是怎样想的?又是怎样做的?结果如何?”通过找寻搭建纸塔的多种方法,感受克服困难的成功感。第三步是给学生提供再次搭建纸塔的机会,让学生讨论“这一次你打算怎么做”,然后通过两次游戏的比较,谈谈“你有什么新的感受”, 从中提炼出“方法总比困难多”的感悟。最后一个阶段是联系生活经验,拓展延伸,引导学生思考在学习中遇到困难时应该如何去面对。笔者观看这节课的录像发现,这样一个“三阶段体验式”的活动设计,在运作的过程中同样遵循了团体动力的发展规律:课例中第一阶段的“超级清理”活动明显地属于团体动力的“热身阶段”,从录像中可以清楚地看到学生是如何从“零动力”状态渐渐“热”起来、“动”起来的。课例中第二阶段若从团体动力学的角度去分析,则可以发现团体张力明显提升了两个台阶:该阶段的第一步即宣布游戏规则并初步尝试搭建“纸塔”时,课堂的团体张力强度大约为3~4分(10分为最强),达到了“团体转换阶段”的基本要求;而第二步的正式搭建“纸塔”并分享感受,以及第三步的“再做一次”,则是解决问题、形成共识的“团体工作阶段”,其团体张力逐渐上扬,到“再做一次”并在分享中提炼出“方法总比困难多”的感悟时,团体张力已达到8~9分左右。课例中最后一个阶段“联系实际,拓展延伸”,无疑就是“团体结束阶段”的“高潮已过、余音尚存”的表现。当然,如美国心理学家柯瑞所言,“各个阶段的每一步之间的界限其实并不明显,不是可以绝对分开的,而是存在着许多交叉重叠的部分,这一点在过渡阶段与工作阶段之间体现得尤为明显。”

总之,团体动力标志着团体运作的状况,它与心育活动课的设计与操作息息相关。在心育活动课上,团体动力主要表现在团体凝聚力、团体气氛、团体规范、团体活动的参与度及成员互动水平等几个方面。而一个健康发展的活动团体,其内部互动的张力强度必定要经过“热身—转换—工作—结束”这四个阶段。不论我们按照何种“教学模式”或“活动课型”去设计和操作,牢记这样一种团体发展的共性规律,自觉而有效地一步一步催化团体动力,以促成心育活动课的正向运作,是“有百利而无一害”的。

个性:心育活动课的课堂形态应走向“多元化”

从哲学的角度看,有共性就一定有个性。共性决定事物的基本性质和规律,个性揭示事物之间的差异性。共性是绝对的,个性是相对的、有条件的。共性只能在个性中存在,个性体现并丰富着共性。

对心育活动课的哲学思考也是如此。社会发展已经进入到多元化的时代,未来的心育活动课将比现在更重视对多元文化的了解、接纳和适应。如果僵硬地认定某一种活动课型,对心育活动课的发展肯定是不利的。如恩格斯在《自然辩证法》中所说的:“从个别到特殊并从特殊到普遍的前进,并非在一种样式中,而是在许多样式中实现的。”所以,我们要支持每一位教师在实践中学会课型“建模”,鼓励教师通过一节较为成功的课例,尝试性地建构新的活动课型,鼓励教师将“粗坯型”的活动课型建构为动态“修改型”的活动课型,最后建构起相对“稳定型”的活动课型。

正是基于这样一种考虑,浙江省在2007年“百课万人”心理辅导课展示活动中,在浙江大学等高校专家的指导下,尝试总结并推出了12种活动课型,包括:(1)“深度体验”式心理辅导课型;(2)“情境—建构”式心理辅导课型;(3)“活动—体验”式心理辅导课型;(4)“讨论—澄清”式心理辅导课型;(5)“活动—体验—自助”式心理辅导课型;(6)“体验—感悟”式心理辅导课型;(7)“体验—分享”式心理辅导课型;(8)“自省—自助”式心理辅导课型;(9)“话题—探讨”式心理辅导课型;(10)“动态生成”式心理辅导课型;(11)“认知—行为训练”式心理辅导课型;(12)“情境—感悟”式心理辅导课型。而这几年来在专业期刊上介绍的“三阶段体验式”教学模式和“目标导向”式活动课型等,也是心育活动课课堂形态走向多元化的可喜讯息。

当然,上述活动课型大多处在探索尝试的初级阶段,并非全部趋于成熟。尤其值得我们注意的是,心育活动课的“多元化”不等于不按团体动力学的规律而别出心裁,不等于乱贴标签。“多元化”的前提是“科学化”,也就是认真按照学生年龄特征和大团体自身的发展规律来尝试各种不同的形式、结构、设计与操作。无论是按照学科教学模式借鉴过来的若干活动课型,还是按照个别辅导、小组团体辅导的技术借鉴过来的若干活动课型,都要经过实践的检验和科学的考量。一般地说,任何活动课型都有其适配性与局限性,都要根据辅导主题和内容需要来灵活运用。四川成都的“宝光寺”有一副著名的楹联:“世外人法无定法,然后知非法也;天下事了犹未了,何妨以不了了之。”辅导有模,但无定模;无模之模,方为“至模”。只要发展性团体辅导实践中的新问题层出不穷,心育活动课的课型建模就永无止境。

一线心理教师应当了解和掌握尽可能多的基本的心育活动课“课型”,然后根据自己辅导对象的年龄和社会化发展水平,根据青少年不同发展“关键期”的具体需要,根据所要达到的辅导目标,自己构建或选择活动课型。只要教师认识到心育活动课课型可以进行“多组合”,就不会被一两种现成的课型所约束,并可以从中筛选出若干行之有效的课型,成为自己的“保留节目”。

结语:“引擎”与“车型”“款式”相依相存

美国心理学家欧文·亚龙曾把团体动力比喻为“引擎”,这实在是巧妙之极。我们将上文中论及心育活动课内在“动力规律”与外显“课堂形态”的关系归结起来,就如同汽车的“引擎”与“车型”“款式”的关系一样,两者是相依相存的。从发动机的角度看,不管是汽油机还是柴油机,不管是四冲程的还是二冲程的,不管将来发展到是太阳能的还是甲醇的,只要汽车动起来,就必然要经历“启动—提速—高速—制动”这样一个运作过程,少了哪一步恐怕都是要出问题的;从“车型”“款式”的角度看,则要根据任务、需要和个人喜好去考虑,可以选四轮的、六轮的或者是十轮的,也可以选跑车、轿车、厢式车或者载重车,等等。但作为“买家”来说,必定是既要考虑“动力系统”优良,又要考虑“车型款式”新颖的,心育活动课的设计与操作亦是如此。

(作者单位:浙江省名师名校长工作站心理健康教育工作室,杭州,310008)

编辑 / 王晶晶 终校 / 于 洪