论团音和现代汉语方言中的“团音化”现象

——以四川西充方言为例

2014-03-02杜玄图

杜玄图

(武汉大学文学院,湖北 武汉 430072)

论团音和现代汉语方言中的“团音化”现象

——以四川西充方言为例

杜玄图

(武汉大学文学院,湖北 武汉 430072)

作为与尖音相对相生的一个概念,团音在现代汉语及其方言中有多种模式,也反映出了不同的音变现象。在有些方言中,中古侯韵、痕韵、登韵的开口一等及庚耕二韵的开口二等见系字读音,与某些团音形式相仿,但并非团音,而是元音舌位高化的产物,应区别对待。

团音;方言;团音化

提到团音就必然离不开尖音,二者是相对相生、相辅相成的两个概念。作为音韵学、方言学及现代汉语等多个领域中的基本概念,本不必多说,但历来关于其界定却颇有争议。《辞海》、《辞源》、《现代汉语词典》、《中文大辞典》等众多辞书都对“尖团音”作过或同或异的解释。杨剑桥曾就此问题对众家定义一一点评,并最终给出如下定义:“尖音指古代精[ts]、清[tsh]、从[d z]、心[s]、邪[z]五个声母,跟[i]、[y]或以[i]、[y]起头的韵母相拼而成的音节,如‘精’[tsiη]、‘青’[tshiη]、‘星’[siη];团音指古代见[k]、溪[k]、群[g]、晓[h]、匣[γ]五个声母,跟[i]、[y]或以[i]、[y]起头的韵母相拼而成的音节,如‘经’[k iη]、‘轻’[khiη]、‘兴’[hiη]……”[1]。其中,他在对以往定义点评时,特意强调了一点——无论是古精组还是古见组声母,其后的“细音韵母是指古代的三等韵、四等韵,以及跟见、溪、晓、匣四母相拼的开口二等韵”。杨剑桥的这一定义在传统尖团的理解上很具代表性;但可以看出该定义中,无论是声母还是韵母,他都严格遵守中古音精、见组分立时的读音,这样一来,就很难以此定义去理解现代汉语方言中的各种“尖团分立”的现象了。

杨亦鸣、王为民在《〈圆音正考〉与〈音韵逢源〉所记尖团音分合之比较研究》一文中,根据尖、团音得名的由来(用以对译汉语精组细音字的满文第一个字母都是尖头的,而用来对译汉语见组细音字的满文的第一个字母都是圆头的,故名)、历来尖团分合的比较以及现代汉语中精、见组细音的不同对立形态,将区分尖团的模式划分为以下三种:

b.精组细音为[ts]、[tsh]、[s];见晓组细音为[k]、[kh]、[x]。比如粤方言、闽方言和江苏赣榆方言;

杨、王二人的结论很有说服力,既考虑了历史的因素,也很好地解决了现代汉语方言中精、见组细音前相分立的不同给以往尖团定义带来的麻烦。因为,尖团的命名本来就只是清初为了解决满文自身没有[ts-]、[tsh-]、[s-]给对译造成的困难,而“只好人为地将精组细音和见晓组细音区分开来”的权宜之计。而如今各方言中精、见组在细音前的不同表现,是语言自身发展带来的差异,尖团的分立已不是古音原貌了。所以,以前一种模式变化了,其定义也就应当随之发展、扩大。

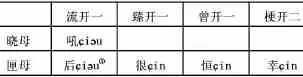

在西充方言①中,有一种语音与中古的团音表现或b、c模式中的见晓组团音很像。即流摄开口一等侯韵、臻摄开口一等痕韵、曾摄开口一等登韵及梗摄开口二等庚耕二韵的见组和影喻二母字声母为舌根音 [k]、[kh]、[η],韵母则为细音[iаu]和[in]。如下表:

乍一看,这确实与“经”[k iη]、“轻”[khiη]、“兴”[hiη]等团音现象很相似。但我认为他们的相似点也仅仅只停留在其语音形式上,而其来源、性质并不相同。

首先,我们来看团音,我认为,不论精、见组细音字如何发展,尖团音定义如何更新、丰富,都不能抹杀一点:即如杨剑桥所说,其“细音韵母是指古代的三等韵、四等韵,以及跟见、溪、晓、匣四母相拼的开口二等韵”。因为无论是从《圆音正考》还是《音韵逢源》等书中,均未见此三等韵之外其他等韵的字出现尖团现象,而迄今诸家定义也都未提出尖团在细音上有其他等的差异。所以尖团音的定义实不能完全以今音为准,而应在古韵等的基础上再视其变化发展,从而分出不同模式,给出合理定义。

我们认为这当是舌位高化的结果。无论是“勾”类字还是“根”类字,在中古皆无前高元音[i]的存在;而同摄三四等字韵母是存在介音 [i](或[j])的。随着这些一二等字舌位的高化,其韵母就与同摄三四等韵母一样了。试比较:

我们从诸摄一二等的晓匣二母字发音中也可以看出这种元音高化的现象:

可见,在西充方音中,晓匣二母字的韵母元音舌位也高化了,只是声母已随之舌面化为擦音④,从而与b、c模式中的“兴”[hiη]类团音形式相别,倒是和c模式中的尖音形式相似。但我们认为这仅仅只是声母的一音之别,发[in]音明显比发[xin]容易得多,因为发[xin]音时声带更紧,而舌面擦音具有天然的齐齿音特点。如梗摄开口二等的“幸”“行”等字在普通话及其它尖团合流的方言中就读为或,与同摄的见组字如“耕”或声韵相别。

其次,我们说尖音、团音这两个概念是相辅相成的,有尖音就有团音。各方言中,要么尖团分立,要么尖团合流;不存在只有尖音没有团音或者只有团音没有尖音的。如若有人说普通话中没有团音,但有尖音,如“兴”就是c模式中的尖音现象,那就闹笑话了。同样,若要说西充方言中、[k in]类音是团音,那么相对的精组尖音在哪儿?臻摄开口三等精组的“津”字在西充等地的方言中读,那么说“津”“根”两字音为分尖团的语音吗?不是。因为它们根本不同摄。并且有分尖团就有尖团合流的,但未见哪个方言或历史上哪个时期这两类字读音“合”过。

中国历史源远流长,历史长河中汉语不断变化。历时语音的变化,造就了尖团的合流;共时地域的广阔,造就了不同方言语音形式的多样性。语音形式不一样的,可能有相同的来源;语音形式相同或相似的,来源可能不一样。因此,面对方言中各种各样的语音形式,不能简单比较外在,而是要站来历史的角度,梳理其来源;同时,应从语言的角度出发,分析其音变原理,对团音和团音化现象的分析,就很好地说明了这个问题。

注释:

①据《四川方言音系》对四川方言的划分,西充方言属于西南官话灌赤片的岷江小片。

②表中的中古音,均来自潘悟云所建《广韵查询系统》中王力先生的拟音。

③今天在陕西有些地方,“先后”(义表妯娌)的“后”字也有相同的读音,二者有共同的音变原理。

[1]杨剑桥.“尖团音”辨释[J].辞书研究.1999,(4).

[2]杨亦鸣,王为民.《圆音正考》与《音韵逢源》所记尖团音分合之比较研究[J].中国语文.2003,(2).

[3]四川大学方言调查工作组.四川方言音系[J].四川大学学报(哲学社会科学版),1960,(3).

责任编辑:周哲良

H17

A

1672-2094(2014)03-0077-02

2014-04-21

杜玄图(1987-),男,四川西充人,武汉大学文学院2012级博士研究生。研究方向:音韵、训诂和方言。