明清丹江水运与鄂豫陕山区市镇经济发展初探

2013-11-19熊群荣

熊群荣

(1.陕西师范大学 历史文化学院,陕西西安 710119;2.中国传媒大学 南广学院,江苏南京 211172)

丹江源于秦岭南麓全长433公里,流域面积为16812平方公里,包括陕西省商州、丹凤、商南等地,于荆紫关附近出陕进入河南省淅川县,在湖北省老河口注入汉江。丹江是汉江的最大支流,流经鄂、豫、陕三省交界地区,在历史上曾是贯通三省商品交换的重要甬道,成为联接西北与东南两个地域市场商品流通的重要商道,为明清时期商品经济的发展作出过一定的贡献。学界对丹江的研究始于侯甬坚《商洛通道述论》[1],该文以历史地理学的视角论述了历史上不同时期商洛水道陆路变迁及其对陕西社会经济的影响,其中对明清时期的论述,尚未探讨丹江水运与市镇经济兴衰的内在联系。在已有的研究基础上,本文主要探究明清时期丹江水运变迁与鄂、豫、陕山区市镇经济发展的互动关系,为当今发展省际之间的商品流通及推进西部大开发提供历史借鉴。

一、丹江水运兴衰与龙驹寨商贸变迁

丹江是沟通黄河与长江两大流域的重要通道,在历史上曾经成为物资输送的要道之一。在唐代中期,因运输东南贡赋的东部干线被阻断,丹江“为汉唐时荆扬漕运关中之一道”①,曾成为关中平原往来江汉平原的交通捷径。宋元两代,因政治中心远离关中,丧失“贡道”地位的丹江漕运随之停止。长期以来,鄂、豫、陕山区“皆深山穷谷,不通辙迹,其民刀耕火种。”②明清时期,随着区域经济发展,地域间的商品交流涌动,丹江水运逐渐复苏,为鄂、豫、陕山区市镇经济的勃兴注入新血液。

明初,政府封禁以郧阳为中心的荆襄山区,“空其地,禁流民不得入”[2]150。此时,丹江航运还处于停滞阶段。在明朝嘉靖和隆庆之际,丹江的上游航运开始逐渐兴起。然而,月儿潭下潜藏巨石,“故或小舟间至,水少落即滞”③,此时丹江还处于水运渐开阶段。在明朝万历及天启年间,因大水忽没潭石,月儿潭亦被泥沙淤平,丹江的水运条件得到大幅改善。从此丹江商贸运输日趋活跃,其水陆枢纽龙驹寨“商税所由渐增,税额所由日益也。”④天启时,龙驹寨“设有税司官一员,税有定额,按季上交。”③明后期,丹江航运较为活跃,但因明末战乱,鄂、豫、陕山区一度成为战场,导致商路断绝,水运阻滞。

随着清初局势的稳定,秦巴山区的社会秩序逐步恢复,商贸交通渐兴,经由丹江商路的客商日增,丹江航运便日见起色。康熙十九年,龙驹寨的税收尚由潼关兼管,随税额大幅增加,于康熙四十九年(1710)重新设立税收机构,表明官方已经认可丹江甬道的商道地位。在乾隆时,龙驹寨迅速崛起成为一个“百艇联樯,千蹄接踵”的商贸重镇③,每月由襄阳到达龙驹寨的船只大概200余只,“虽康瞿巨室尚逊万启,而百艇千蹄亦极熙攘,岁收商税至五千以内,较诸从前不啻倍蓰。”④此后,丹江水运的商品输送日渐繁忙,并在清同光年间达到极盛。是时,每天有一百多船只结帮而行丹江,龙驹寨百货榷厘,“岁额十三万两”,“为全陕之冠”⑤,丹江已经成为西北市场联接东南市场的重要商道。

二、丹江水运与陕西商路建设

首先,区域经济发展推动丹江通道建设,为丹江水运复兴提供历史机遇。一方面,区域间的商品交流促使地方政府加快了整治丹江通道的步伐。在明中后期,各地商帮辗转于区域市场之间从事长途贩运贸易,成为推动商品经济活跃的重要动力。即所谓“燕、赵、秦晋、齐梁、江淮之货,日夜商贩而南;蛮海、闽广、豫章、南楚、瓯越、新安之货,日夜商贩而北。”⑥嘉靖之后,关陇商人多取道丹江前往东南地区,辗转于西北和东南两大区域市场之间。面对日益高涨的商品经济大潮,丹江流域的地方官员对商路建设亦提上日程以应对商贸发展的需要。如商洛道员郗元洪和商州知州王邦俊曾经翻修过蓝田至商州的商路,将险路变坦途,使武关道成为“商旅往来如织”④(道路)的便捷商道。从此,路过丹江通道的各地客商日益增加,其经济价值日趋提升。经由汉江逆水而上丹江的水运要比通过潼关借助骡马输送关中平原的陆路运输成本更为低廉,正所谓“马骡商货,不让潼关道中”⑦。清代,商州地方政府又进一步整治丹江通道。在乾隆十三年(1735),商州知州许惟权主持整修龙驹寨上、下航道,共疏凿险滩29处,并以240两银买水田12亩,收取租息,作为每年养护修治航道的费用。在乾隆二十二年(1744),商州知州罗文思组织大量人力修缮翻山通道,便利了从商县至龙驹寨的往来商旅。明清时期,地方官员先后多次对陆路进行整修并努力疏浚河道,为南来北往的商旅排除了险阻,丹江甬道的过境贸易日益繁盛,从而加快了丹江水运复兴的步伐。另一方面,流民向秦巴山区迁徙拓展了丹江水运发展的空间。明中后期,陕西、河南、湖广等地的流民为寻求生机而冲破政府的禁令大量地涌入秦巴山区。部分流民在涌入丹江河谷后,在开荒置业的同时亦采淘金银,继而收集山区土货特产并借助丹江水运贩买至外地市场。康乾时期,清政府放垦秦巴山地的政策推动大量流民再次涌入丹江河谷,于是“穷山深谷,皆闻鸡犬,老岩绝壁,亦长菽麦,高高下下,人尽务农,亦有蚕丝蜡虫,核桃漆药,储蓄百产。”⑧山区土特产品逐步得到开发,商贸活动渐趋活跃。“近则洛民亦渐知趋利,间时采掇在家,有隙则担运出境,在荆紫关、老河口一带售卖,获利较前尚多。”⑨同时,清代汉水流域得到全面开发,陕南山区与汉口形成较为紧密的商贸关系,从而形成商品经济发达地区对落后山区商贸发展的拉力作用,也为丹江水运发展提供了动力。

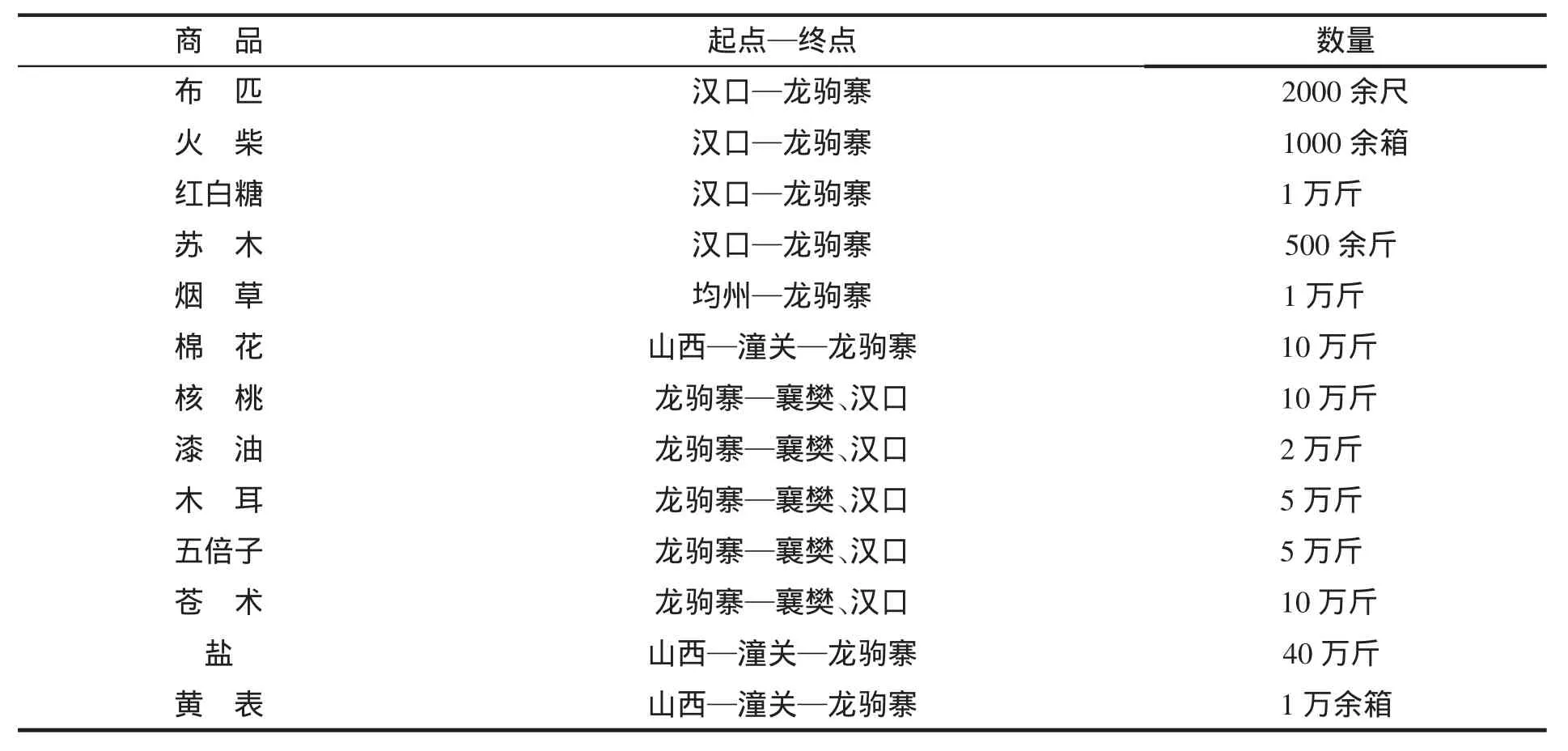

其次,丹江水运成为推动南北区域之间商品转输的重要通路。明清时期,关陇商人利用丹江航道向襄阳、汉口运输物资。“西商之贸易东南者,多于此(龙驹寨)买舟雇骡。”⑩东南地区的丝绸、茶叶、糖、米及瓷器大多借助船只输送进入汉江后溯流而上丹江,然后至龙驹寨由骡马转运分销山陕,远至甘肃、内蒙等地。与之相应,西北市场的各种商品以及山西的铁器、食盐等物资经由骡马驮运龙驹寨后,与丹江两岸的桐油、牛皮、核桃仁、药材等山货,经由水路转运南下,畅销各地市场。除大宗产品外,还有数量很大的小宗货物及民间贸易,航道年载运量200万斤以上[3]。清末,陕西、山西、甘肃等地的相当部分出入境物资,皆在龙驹寨由丹江往返运输,详见表1。

表1 清末龙驹寨转运物资一览表[2]178

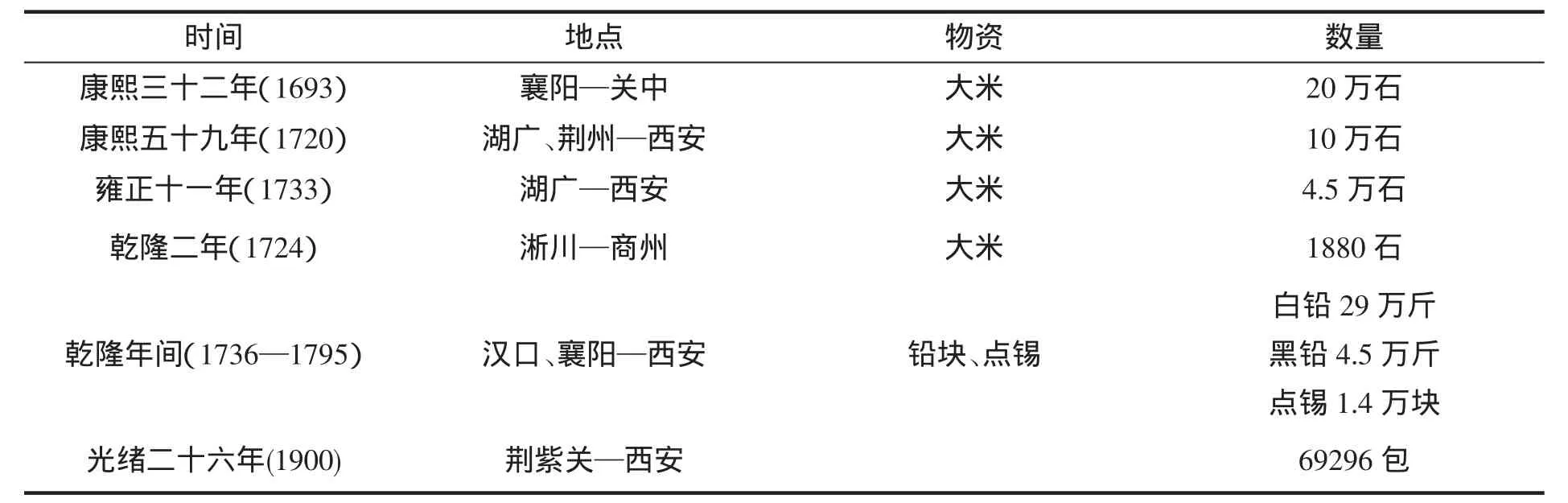

再次,丹江漕运作为陕西商路的重要组成部分,为陕甘社会经济发展发挥了积极作用。虽然,丹江商货运输具有过境贸易的性质,而其漕运功能却在清代陕甘地区赈灾中具有不可或缺的作用。清代陕甘一带多遇灾荒,需要大量的粮食救济,但苦于“秦省不通水运”⑪,严重制约了赈灾的效率。从康熙三十二年(1693)至光绪二十六年(1900),清政府曾多次借助丹江水运大规模地运输漕粮赈济黎民百姓,有效地降低了灾荒导致的损害程度,详见表2。

表2 清代丹江漕运物资一览表④

在承平时期,清政府亦借助丹江漕运粮食进入陕甘,以缩短路程节省运输成本。乾隆年间丹江通道粮食的运输价格,水运为0.0013两/石·公里,陆运为0.065两/石·公里⑫。襄阳至龙驹寨,水路共计880余里,龙驹寨至西安,陆程计460里。因此,丹江航道对于清政府漕粮救济陕甘既有很强的经济功能,又有重要的政治意义。而政府大规模的漕运活动,亦使丹江商贸转运能力大为提升。有清一代,丹江水道的商运和漕运共同发展,相互促进,为地方经济发展和社会稳定作出了积极贡献。

明后期,陕南设有龙驹寨和汉中两处税司,前者年征额为2800两,占全陕总额的19.3%;后者年征额52两,仅占总数的0.4%[4]。这表明丹江已成为陕西与湖北襄、汉间贸易的主要通道。在康熙三十二年(1693),户部议定“嗣后凡货物皆由潼关及南路之龙驹寨及东路大庆关出入”⑬,丹江水运在西北商道中的重要地位得到官方的正式确认。宣统元年(1909),龙驹寨厘金征银79810两,位居陕西榷关之首⑭。已有研究指出:“明清之际,陕西道路建设最主要的变化是形成了以武关为正道,以潼关为孔道,以朝邑大庆关为隙道的商路网络新格局。”[5]这表明由丹江水道和武关驿道构成的丹江通道成为陕西商路的南部干线,是沟通陕西与南方市场的主要贸易通路,它对于陕西市场经济发展及鄂、豫、陕山区市镇经济勃兴具有重要意义。

三、丹江水运与鄂豫陕山区市镇经济的兴起

首先,随着水运的兴起,在丹江及其支流沿岸出现了一批新兴的农产品集市。明嘉靖时,丹江下游的淅川县集市贸易兴起较快。如白亭店每月有9次集,吴村店每月有6次集⑮。由明及清,丹江水运带动了农村集市的发展。商州经济集市在明后期有15处,在清光绪时增至18处[6],集市商贸活动日益活跃。如官坊集“前清中叶时颇形繁盛”,夜村集“集日数十里内小贩及附近乡人集市买卖粮食、柴草、牲畜及日用杂货等物。”⑤在农村集市上,各地乡民“至期远近毕至,百货陈设,以有易无。”⑯墟集市场是零星商品集中的起点和外来货物分散的终点,成为鄂、豫、陕山区居民生活资料和生产资料来源的重要场所,也是他们与外界进行信息交流的主要平台。

其次,丹江水运成为转运过境物资的重要通道,带动了山区先后形成一批重要的商品集散中心。这些集散中心是鄂、豫、陕山区对外商业贸易的平台和商品转输的枢纽。如商道重镇龙驹寨“水陆要冲,商贾辐辏,舟骑络绎”⑰,一直是丹江上游最重要的商品集散中心。正如民谣所云“丹江河行木船下通武汉,脚子班运货前呼后喊,油盐行过载行货堆如山。大街市商店面货绸缎,骡马帮分两路日夜不断,通西安达甘肃北出潼关。龙驹寨自古以来水路方便,被誉为‘小武汉’名不虚传。”[3]774此外,丹江沿途的农产品集散中心还有竹林关、荆紫关、李官桥和老河口等。竹林关是丹江上游又一重要的手工业品和农副产品的集散市场,西北区域市场的烟草、皮毛、生漆、桐油、核桃、木耳、食盐、药材等大批商货在竹林关水运而下东南区域市场。荆紫关盛时有八大商帮、十二大骡马店,水陆联运商货。李官桥顺流直下襄樊、汉口等地,为江、浙、京、光百货及陕、川、鄂北土特产品的集散地[7]。老河口“商贾辐辏,烟火万家”,“五方杂处,百货交集”⑱,为鄂北的商业重镇。

再次,丹江水运成为山区物资与外界商品交换的重要管道,推动了鄂、豫、陕山区市场化进程。在明中后期,龙驹寨“康瞿数里,巨室千家,鸡鸣多未寝之人,午夜有可求之市。”⑤明嘉靖时,淅川兴起了张陂镇、程宽埠等10个集镇⑮。此时尚为关塞的荆紫关,在乾隆时逐渐发展成为丹江中游地区最大集镇。嘉庆七年,荆紫关设有副将、都司等官,南阳府同知也移驻此地⑲。荆紫关街长五里,建有山陕会馆、黄武馆、江西馆、河南馆等商帮会馆。而作为丹江水运重要组成部分的竹林关水道,上接龙驹寨,下通荆紫关。清代,竹林关常为关中、陇右、晋南、川北、鄂西北的水路货物集散地。竹林关商贸的发展又带动了丹江支流——银花河沿岸的市镇兴起。“清中叶时,竹林关水陆交通,高坝店人烟繁富,中村、银花次之,铺商多至二百多家。”⑯而竹林关以下的集镇沿银花河呈带状分布。如商南县的梳洗楼、湘河街、庙沟街、耀岭河街、晋峪河街、徐家让街等,在丹江形成一串珍珠状的分布格局。在丹江中下游,不仅荆紫关镇、淅川老城、白亭镇和李官桥镇商业一派繁荣,而且丹江分支——灌河沿岸的上集、下集、西峡口等市镇也已经形成。明清时期,繁忙的丹江水运促进了一批市镇在丹江及其支流沿岸崛起。它们与农村集市共同构筑了一个城镇与农村市场之间的商品购销网络,既促进了鄂、豫、陕山区市镇经济发展,又助利于省际之间的商品流通。

四、结语

明清时期,区域间商品交换的需要使丹江通道跃升为湖广进入陕西的重要商路,由此成为丹江水运复兴的契机。而丹江水运的兴起又为鄂、豫、陕山区市镇经济的发展提供动力,在一定程度上促进了秦巴山区社会的进步。丹江商运和漕运的发展促进了鄂、豫、陕山区一批商贸集镇的形成,拓宽了当地物资向商品转化的途径。丹江水运兴衰与鄂、豫、陕山区市镇经济变迁的历程表明,商路建设对地方经济发展具有重大价值。对于今日的中西部山区而言,因地制宜地发挥地域优势和发展通畅的交通,将具有地方特色的农产品转化为商品,并使之积极融入到全国市场经济发展的商贸网络中,提高农产品的商品化程度,增加农民收入,应该是全社会进行造血式扶贫开发,发展农村经济的题中之义。

注释:

①严如煜:《三省边防备览》卷五,《水道》。

②王禹偁:《小畜集》卷八,《畲田词》“序”。

③乾隆《直隶商州志》卷六,《田赋》。

④民国《续修商县志稿》卷八,《交通》;卷十一,《商税》。

⑤乾隆《续商州志》卷二,《镇寨》。

⑥李鼎:《李长卿集》卷四十九,《借箸编》。

⑦徐霞客:《徐霞客游记》卷一下,《游太华山日记》。

⑧康熙《续修商州志》卷四,《食货》。

⑨光绪《洛南县乡土志》,《商务》。

⑩严如煜:《三省山内风土杂识》。

⑪《清朝通典》卷八十六,《食货略》(六),“蠲赈上”。

⑫乾隆《商南县志》卷三,《道路》。

⑬光绪《三原县新志》卷三,《榷税》。

⑭民国《续修陕西通志》卷三十五,《征榷》。

⑮嘉靖《邓州志》卷八,《舆地志》。

⑯民国《山阳县志点释》卷四,《风俗》。

⑰卢坤《秦疆志略》。

⑱光绪《光化县志》卷一,《乡镇》。

⑲咸丰《淅川厅志》卷一,《公廨条》。

[1]侯甬坚.商洛通道述论[D].武汉:武汉大学,1984.

[2]陕西航运志编辑委员会.陕西省志·航运志[M].西安:陕西人民出版社,1996.

[3]丹凤县志编辑委员会.丹凤县志[M].西安:陕西人民出版社,1994.

[4]商洛地区交通志编辑委员会.商洛地区交通志[M].西安:陕西人民出版社,1993:253.

[5]李 刚.陕西商帮史[M].西安:西北大学出版社,1997:54.

[6]商州市志编辑委员会.商州市志[M].北京:中华书局,1998:377.

[7]淅川县政协文史资料编辑委员会.淅川文史资料[M].1992.