颈丛神经阻滞配合手法治疗椎动脉型颈椎病34例

2013-09-14杨中江

杨中江

椎动脉型颈椎病是由各种机械性与动力性因素致使椎动脉遭受刺激或压迫,以致血管狭窄、折曲而造成以椎-基底动脉供血不全为主要症状的症候群。颈椎是活动量最大的脊柱节段,因而易产生劳损,并随着年龄的增长及损伤的积累而发生颈椎退行性变,钩椎关节或椎体骨刺以及椎体半脱位或上关节突向方滑脱,都可压迫椎动脉或刺激椎动脉周围之交感神经丛,使椎动脉痉挛,管腔狭窄,造成椎基底动脉供血不足,引起一系列临床症状。本研究采用颈丛神经阻滞配合手法治疗椎动脉型颈椎病60例,临床疗效满意,现总结报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 60例病人均为我院门诊病人,采用抽签法随机分为颈丛阻滞治疗组(治疗组)和对照组。治疗组34例,男15例,女19例;年龄29岁~72岁(53.1岁±4.5岁);病程10d至3个月(46.3d±3.8d)。对照组26例,男11例,女15例;年龄25岁~68岁(51.6岁±4.9岁);病程15d至4个月(45.4d±4.4 d)。经颅多普勒超声(TCD)检查结果显示单侧或双侧椎动脉流速降低。两组病人的年龄、病程、病情比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 诊断标准 ①突起头晕、偏头痛,不敢行走,站立不稳,甚至猝倒等;②视物模糊,旋转,复视或有眼颤,两眼视野完全或部分缺损,肢体麻木无力;③耳鸣较轻,发音不清,口唇发麻;④抑郁焦虑,失眠,记忆力减退;⑤TCD检查报告提示单侧或双侧椎-基底动脉狭窄、血流缓慢;⑥除外耳源性眩晕、后颈交感神经综合征及其他颅内病变[1]。

1.3 治疗方法 两组病人均采用手法治疗,每日1次,连续治疗15d为1个疗程。治疗组同时给予患侧(单侧或双侧)颈丛神经阻滞治疗,每周1次。

1.3.1 颈椎手法 病人正坐,医者站在背后施按揉手法于风池、风府、肩井、肩中俞、肩外俞、天宗穴,能舒筋通络,使颈肩部僵硬痉挛的肌肉得以放松、逐渐趋于柔软。再用推拿滚法于颈肩部,以斜方肌为重点,施法3min~5min后,医者一手扶头顶,一手施法于颈胸椎部,同时,配合颈椎屈伸被动运动3次~5次。接着颈及患侧肩部,配合颈椎侧屈被动运动3次~5次。最后医者一手托住健侧下颌,一手颈肩部,配合颈椎旋转被动运动。本法是治疗颈椎病的主要手法,其功能为舒筋通络,活血散瘀,消肿止痛,使局部血液循环加速,促进新陈代谢,有利于消除神经根炎症和水肿,改善局部组织的营养供应,改善病灶部的缺氧状态。最后病人坐位,医者一手扶住头顶,一手托住病人下颌作抱球势,徐徐摇动颈椎,待病人肌肉放松后,突然作颈椎伸位斜扳法,往往可听到弹响声。本法功能为滑利关节,整复错缝,扳法拉开椎间隙,突发性动作可纠正后关节错缝,增加颈椎的活动范围,同时能改变骨赘和神经根的相对位置,以减少刺激和压迫,从而缓解和消除临床症状。

1.3.2 颈丛神经阻滞 病人仰卧位,用龙胆紫定点,常规消毒,铺孔巾,用7号针头配20mL注射器,装入下述药液,分别在双侧风池穴各注射药液3mL,后以双侧第四颈椎横突前结节为阻滞点,针尖抵住骨质后退回2mm~3mm,回吸无血,无脑脊液,即可双侧各注射药液5mL,药物配方是:2%利多卡因5 mL,曲安奈德10mg,维生素B12 500μg加入生理盐水20mL。注射过程中应多次回抽无异常,严防药物注入椎动脉或椎管。如果病变处居中,则应左右同时进行,每周1次。如果病变处偏左或偏右要对患侧做阻滞,也是每周1次,共2次~3次。治疗前要做好急救准备,治疗后观察20min无异常,再进行下一步治疗。

1.4 观察指标 临床症状与体征;TCD检查情况。

1.5 疗效判定标准 参照国家中医药管理局《中医病证诊断疗效标准》中“眩晕”、“颈椎病”有关章节拟定。痊愈:头晕、恶心等症状缓解,TCD检查,椎-基底动脉供血正常,血管弹性好,随访1年无复发;显效:症状明显缓解,TCD检查,椎-基底动脉供血及血管弹性明显改善;无效:治疗前后症状及TCD检查椎-基底动脉供血无改善。

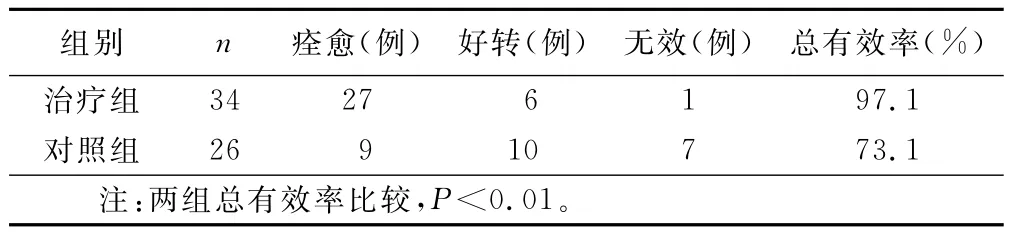

2 结 果(见表1)

表1 两组临床疗效比较

3 讨 论

椎动脉型颈椎病由于软组织劳损、钙化、瘢痕、粘连、结节形成,破坏了颈部肌肉和筋膜的力学平衡,造成颈椎生理曲线局限性变化,而致后关节偏移,钩椎关节或椎间孔附近的骨赘形成,进而椎间关节松动移位,使椎动脉受压或受刺激而狭窄、折曲,造成供血不足和静力性暂时稳定状态(失稳)。采用手法治疗,能够纠正椎间关节移位和后关节偏移,恢复颈肌的动态力学平衡,解除对血管的卡压和疼痛而形成的保护性肌痉挛,收到立竿见影的疗效,但疗效不持久,原因是手法不能根除由于长期软组织损害,局部肌肉变性、挛缩严重,已形成僵硬条索物的问题。

颈丛神经阻滞,以双侧风池穴和第四颈椎横突前结节为阻滞点,解除棘上韧带,棘间韧带,头夹肌、颈夹肌的痉挛,改善颈部左右旋转和前后伸曲障碍,阻断疼痛传导通路。使其所支配的头部的供血显著增加。颈部肌肉局部麻醉,使颈肌完全放松,促进肌肉供血,解除肌肉挛缩及肌肉对椎动脉的压迫,同时对机体免疫功能有促进作用,研究表明,治疗1个~2个疗程,能明显改善脑缺血症状,改善颈部血流,能使椎体小关节、血管、神经处于稳定状态。而普通颈部手法治疗椎动脉型颈椎病,只能缓解局部肌肉的痉挛和促进局部肌肉的供血,疗程长且疗效不稳定。

总之,颈丛神经阻滞结合手法治疗椎动脉型颈椎病,能够改善血管的弹性,解除椎动脉的痉挛、狭窄,加快血流速度,改善脑组织血氧供应,使神经功能得到恢复,疗程短,见效快,疗效稳定。

[1]陈文彬,潘祥林.诊断学[M].北京:人民卫生出版社,2004:68;202.

[2]李树人.疼痛治疗手册[M].上海:上海科学技术出版社,2007:92-96.

[3]国家中医药管理局.中医病证诊断疗效标准[M].南京:南京大学出版社,1994:188-190.

[4]熊华,黄琳,徐欢.颈丛阻滞、牵引、手法等综合治疗颈型颈椎病50例[J].中国医药指南杂志,2013,11(16):554-555.